Физическая теория памяти. Уникальные способности мозга

Физическая теория памяти. Уникальные способности мозгаВикиЧтение

Уникальные способности мозгаМельников Илья

Содержание

Физическая теория памяти

Физическая теория памяти основывается на следующих принципах:

1. Нервный импульс, проходя через определенную группу клеток (нейронов) способен вызвать электрические и механические изменения в местах соприкосновения с ними.

2. Нервный импульс оставляет после себя физический след.

3. Электрические и механические изменения вызывают повторный импульс, который проходит по этому же самому пути.

4. Таким образом, запоминается материал.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Физическая безопасность бюро персонализации

Как правило, все

Как правило, всеФизическая подготовка

Физическая подготовка Если вы хорошо подготовитесь физически, это повлияет на вашу уверенность, так что именно на этом этапе вы настраиваетесь психологически – а не во время психологической подготовки. Начнем с основ: прежде чем подняться на сцену, или зайти

Физическая подготовка

Химическая теория памяти

Химическая теория памяти

В основе химической теории памяти лежат следующие принципы:1. Вследствие химических изменений в клетках информация запоминается. 2. Запоминание информации осуществляется под влиянием внешних раздражителей.3. Начинает происходить

2. Запоминание информации осуществляется под влиянием внешних раздражителей.3. Начинает происходить

Биологическая теория памяти

Биологическая теория памяти Сторонники этой теории считают, что:1. Память имеет двухступенчатый характер запоминания.2. Физиологические изменения в мозгу вызывает кратковременная, ежесекундная реакция.3. Физиологические изменения имеют обратимый характер и являются

Физиологическая теория памяти

Физиологическая теория памяти Физиологическая теория базируется на учении И.П.Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности. Основным принципом теории является то, что есть некоторые особые закономерности в работе высшей нервной деятельности. В основе

Психологическая теория памяти

Психологическая теория памяти

Психологические теории памяти развиваются в двух основных направлениях: ассоциативном, деятельном. Первое направление основывается на следующем постулате: «если определенные образования в психике человека возникают в сознании

Первое направление основывается на следующем постулате: «если определенные образования в психике человека возникают в сознании

Смысловая теория памяти

Смысловая теория памяти Предусматривает, что работа соответствующих процессов находится в непосредственной зависимости от наличия или отсутствия смысловых связей, объединяющих материал по своему смысловому значению. При запоминании, первая роль отдается смысловому

Физическая свобода

Физическая свобода – И конечно, не стоит забывать о физической свободе , – окрыленный собственными открытиями, продолжил я. – Как известно, в здоровом теле здоровый дух. Можно долго спорить о том, что деньги слабо связаны со здоровьем. Но сложно отрицать, что для занятий

Физическая активность и мотивация

Физическая активность и мотивация

Теперь мы с вами перейдем к упражнениям для тела.

Физическая нагрузка

Физическая нагрузка Значение физической нагрузки для умственной работоспособности общепризнанно. Во-первых, занятия физкультурой способствуют хорошему самочувствию. Во-вторых, движение улучшает кровоснабжение организма, в том числе мозга. Укрепляются сосуды,

Физическая реальность

Основные теории памяти

Разрабатывался генетический метод изучения

памяти, определялись пути ее экспериментального

изучения в связи с ролью ведущей деятельности в определенном возрасте, взаимосвязи

с другими психическими процессами — перцептивные,

умственными, эмоционально-волевыми.

Доказано, что человек постепенно овладевает

своей памятью, учится управлять ею. Это

подтверждают результаты эксперимента:

дошкольника, школьникам и студентам предлагали

для запоминания и последующего воспроизведения

15 пение. Затем, при запоминании уже других

15 пение, этим группам исследуемых предоставляли

вспомогательные средства — картинки с

бражениями различных предметов, прямо

не связанных с содержанием пение. Как

выяснилось, введение вспомогательных

средств практически не улучшает запоминания

дошкольников, но ущественно помогает

ученикам. В группе студентов результат

запоминания с картинками хуже, чем у учеников.

Эти данные объясняются тем, что запоминание

дошкольников является непосредственным,

естественным. Учащиеся начинают овладевать

собственным поведением и памятью, поэтому

способны пользоваться при запоминании

вспомогательными средствами. Запоминание

у них находится на этапе перехода от внешнего,

непосредственного внутреннему, опосредствованного

процесса.

Следовательно, развитие памяти происходит через развитие запоминания с помощью внешних знаков — стимулов. Затем эти стимулы интериоризуються и становятся внутренними средствами, пользуясь которыми, индивид начинает управлять своей памятью. Она превращается в сложноорганизованную активность, необходимую в процессе познания. Не подкрепленная тренировкой, хорошая природная память существенно не влияет на успехи индивида.

Представители деятельности теории памяти

изучали этот психический процесс в связи

с операционной, мотивационной и целевой

структурами конкретных видов деятельности.

П. И. Зинченко разработал концепцию самопроизвольно

памяти как активного процесса, который

всегда включен в структуру познавательной

или практической деятельности.

Основными результатами деятельного подхода к изучению памяти является раскрытие закономерностей произвольного и самопроизвольно памяти, практическая направленность на ее изучение в структуре различных видов деятельности, формы взаимодействия с другими процессами.

Вместе с тем следует отметить, что эта теория уделяет недостаточно внимания статистической характеристике процессов памяти. Прослеживается противоречивость в ее понятийного аппарате: память трактуется или как элемент структуры деятельности, или как ее побочный продукт, или как самостоятельная деятельность.

Физиологические теории памяти. Важнейшие положения учения И. П. Павлова

о закономерностях высшей нервной деятельности

получили дальнейшее развитие в физиологические

и физическому теориях. Согласно взглядам

этого ученого, материальной основой памяти

является пластичность коры больших полушарий

головного мозга, ее способность образовывать

условные рефлексы.

Для понимания причинной обусловленности

памяти важное значение приобретает понятие

подкрепление. Оно раскрывается в теории И. П. Павпова

как достижение непосредственной цели

действия индивида или стимул, который

мотивирует действие, совпадение новообразовавшегося

связи с достижением цели действия. Последнее

способствует тому, что новообразованным

связь остается и закрепляется. Таким

образом, физиологическое понимание подкрепления

соотносится с психологическим понятиям

цели действия. Именно это является актом

слияния физиологического и психологического

анализа механизмов памяти, т.е. основная

жизненная функция этого психического

процесса направлена не в прошлое, а в

будущее. Запоминания того, что «было»,

не имело бы смысла, если его нельзя было

использовать для того, что «будет».

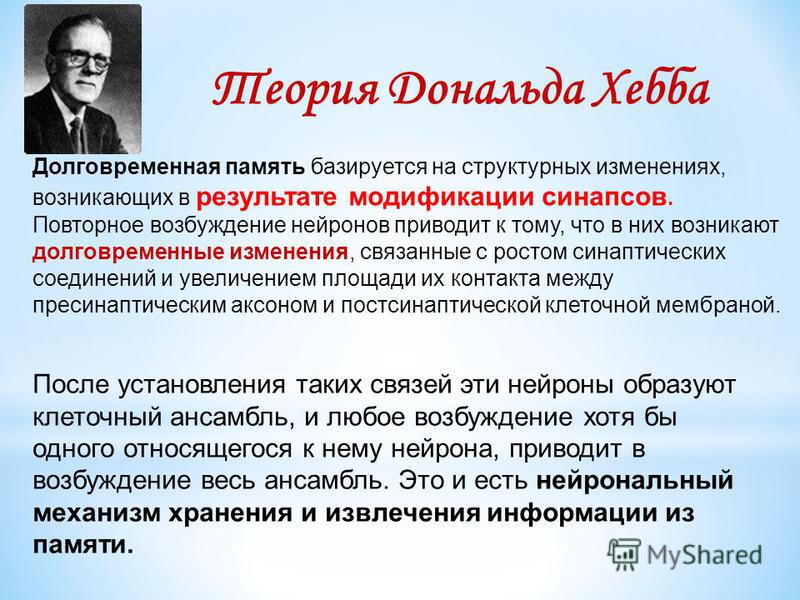

К физиологической теории присоединяется физическая теория памяти, проникаю нейрофизиологический уровень ее механизмов. Согласно этой теории прохождения возбуждения через определенную группу клеток (нейронов) оставляет физический след, который предопределяет механические и электронные изменения в месте соединения нервных клеток (синапсах). Изменения облегчают повторное прохождение импульса знакомым путем. Эти взгляды называют теорией нейронных моделей.

В частности, при зрительного восприятия предмета происходит обследование его взглядом по контуру. Этот перцептивный процесс сопровождается движением импульса в соответствующей группе нервных клеток, которые как бы моделируют воспринят объект в форме пространственно-временной нервной структуры. Создание и активизация нейронных моделей является основой процессов запоминания, хранения и воспроизведения.

В рамках этой теории выявлено, что аксоны,

которые отходят от тела клеток, соединяются

с дендритамы другой клетки или возвращаются

к своей клетки. Это создает возможность

циркуляции реверберующих возбуждения

разной сложности и самозаряжения клетки, причем возбуждения не выходит

за пределы определенной системы.

Это создает возможность

циркуляции реверберующих возбуждения

разной сложности и самозаряжения клетки, причем возбуждения не выходит

за пределы определенной системы.

Химические теории памяти. Память человека

функционирует как на психологическом,

физиологическом, так и на молекулярном,

химическом уровнях. Сторонники химической

теории памяти считают, что специфические химические изменения,

которые происходят в нервных клетках

под воздействием внешних раздражителей,

и являются механизмами процессов закрепления,

сохранения и воспроизведения, а именно:

перегруппировка в нейронах белковых

молекул нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая

кислота (ДНК) является носителем родовой

памяти: она содержит генетические коды

организма, определяя генотип. Рибонуклеиновая

кислота (РНК) — основа индивидуальной

памяти. Возбуждение нейронов повышает

содержание в них РНК, и неограниченное

количество изменений ее молекул является

базой хранения большого количества следов

возбуждения. Изменение структуры РНК

ученые связывают с долгой памятью.

Изменение структуры РНК

ученые связывают с долгой памятью.

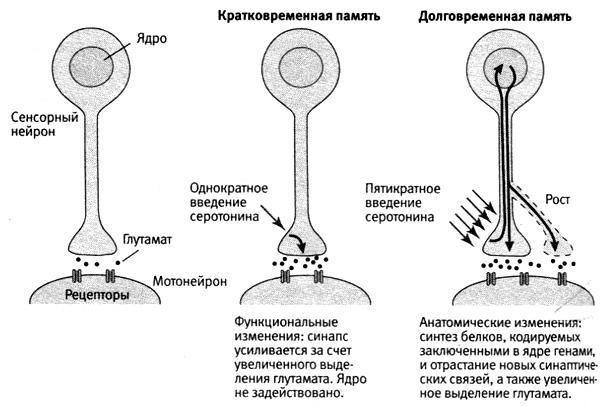

Успехи биохимических исследований позволили сформулировать предположения о двухуровневый характер процесса запоминания. На первом уровне, сразу после воздействия раздражителей, в мозгу происходит кратковременная электрохимическая реакция, которая предопределяет обратные физиологические процессы в клетке. Этот уровень длится секунды или минуты и является механизмом кратковременной памяти. Второй уровень — собственно биохимическая реакция — связанный с образованием протеинов и характеризуется необоротнистю химических изменений в клетках и считается механизмом длительной памяти.

Биохимические исследования дают основания для

оптимистичных прогнозов относительно

возможностей управление человеческой

памятью в будущем. В 1962 г. Д. Макконел провел

исследование с плоскими червями — планариямы.

Планарий учили проходить определенный

лабиринт через выработку условных рефлексов.

После того как они запоминали этот путь,

их разрезали пополам. Они быстро регенерировали,

т.е. организм восстанавливал утраченную

часть тела. Будут ли теперь эти «полуновые»

ппанарии иметь те же условные рефлексы?

Результаты оказались удивительными.

Планарии, которые регенерировали (как

с главной части, так и с хвостовой), успешно

проходили лабиринт. Ученый сделал следующий

вывод: информация хранится в молекуле

РНК.

Они быстро регенерировали,

т.е. организм восстанавливал утраченную

часть тела. Будут ли теперь эти «полуновые»

ппанарии иметь те же условные рефлексы?

Результаты оказались удивительными.

Планарии, которые регенерировали (как

с главной части, так и с хвостовой), успешно

проходили лабиринт. Ученый сделал следующий

вывод: информация хранится в молекуле

РНК.

Сенсационным моментом эксперимента

оказалась попытка перенести память от одной планарии к другой.

Вследствие многократных повторений планарии

запоминали определенный путь, после чего

из них экстрагировалась РНК, которую

затем вводили другим планариям. В той

группе, которой вводили РНК от обученных

планарий, значительно быстрее формировался

ожидаемый условный рефлекс на прохождение

определенного лабиринта, чем у контрольной

группы. Опыты на более организованных

животных оказались менее удачными. Многие

ученые вообще скептически отнеслись

к этой сенсации, потому что результаты

эксперимента не всегда удается повторить. Выводы делать рано, но, понятно, что химическая

теория не может объяснить весь многоаспектный

феномен памяти, особенно в высокоразвитых

животных и людей. Не исключено, что в будущем

можно будет выделить материальное — биохимический

носитель памяти.

Выводы делать рано, но, понятно, что химическая

теория не может объяснить весь многоаспектный

феномен памяти, особенно в высокоразвитых

животных и людей. Не исключено, что в будущем

можно будет выделить материальное — биохимический

носитель памяти.

Таким образом, память индивида реализуется за счет многоуровневых механизмов — психологического, физиологического и химического. Дпя нормального функционирования человеческой памяти необходимы все три уровня. Человек может осознавать и руководить только высшим психологическим уровнем, который является определяющим относительно низким. Лишь на этом уровне память становится процессом, опосредованным мнемическими действиями, составляющей познавательной деятельности

Теории забывания в психологии

Психология забывания и почему память подводит

Почему мы забываем? На этот вопрос есть два простых ответа.

Во-первых, пропала память — она больше недоступна. Во-вторых, память все еще хранится в системе памяти, но по какой-то причине ее нельзя извлечь.

Во-вторых, память все еще хранится в системе памяти, но по какой-то причине ее нельзя извлечь.

Эти два ответа резюмируют основные теории забывания, разработанные психологами. Первый ответ, скорее всего, применим к забыванию в кратковременной памяти, второй — к забыванию в долговременной памяти.

- Забывание информации из кратковременной памяти (КПМ) можно объяснить с помощью теорий распада и смещения следов.

- Забывание из долговременной памяти (LTM) может быть объяснено с помощью теорий интерференции, неудачного извлечения и отсутствия консолидации.

Содержание

Теория забвения следа

Это объяснение забывания в кратковременной памяти предполагает, что воспоминания оставляют след в мозгу . След — это некоторая форма физических и/или химических изменений в нервной системе.

Теория распада следа утверждает, что забывание происходит в результате автоматического распада или исчезновения следа памяти. Теория распада следов фокусируется на времени и ограниченной продолжительности кратковременной памяти.

Теория распада следов фокусируется на времени и ограниченной продолжительности кратковременной памяти.

Эта теория предполагает, что кратковременная память может удерживать информацию только от 15 до 30 секунд, если она не отрепетирована. По истечении этого времени информация/след распадается и исчезает.

Никто не оспаривает тот факт, что память имеет тенденцию ухудшаться по мере увеличения задержки между обучением и воспоминанием, но существуют разногласия по поводу объяснения этого эффекта.

Согласно теории забывания о распаде следов, события между заучиванием и воспоминанием никак не влияют на воспоминание. Важно время, в течение которого информация должна храниться. Чем дольше время, тем сильнее стирается след памяти и, как следствие, больше информации забывается.

Существует ряд методологических проблем, с которыми сталкиваются исследователи, пытающиеся исследовать теорию распада следов. Одной из основных проблем является контроль событий, происходящих между обучением и воспоминанием.

Понятно, что в любой реальной ситуации время между изучением чего-либо и воспоминанием будет заполнено всевозможными событиями. Из-за этого очень трудно быть уверенным в том, что любое имеющееся забвение является результатом распада, а не следствием промежуточных событий.

Подтверждение идеи о том, что забывание в кратковременной памяти может быть результатом распада с течением времени, было получено в исследованиях, проведенных Брауном (1958) в Соединенном Королевстве, а также Петерсоном и Петерсоном (19).59) в США. Разработанная ими методика стала известна как задача Брауна-Петерсона.

Оценка

Существует очень мало прямых доказательств теории распада как объяснения потери информации из кратковременной и долговременной памяти. Одна из проблем теории распада состоит в том, что ее более или менее невозможно проверить.

На практике невозможно создать ситуацию, при которой существует пустой промежуток времени между предъявлением материала и отзывом. Представив информацию, участники отрепетируют ее. Если вы предотвращаете репетицию, вводя отвлекающее задание, это приводит к помехам.

Представив информацию, участники отрепетируют ее. Если вы предотвращаете репетицию, вводя отвлекающее задание, это приводит к помехам.

Теория разложения с трудом объясняет наблюдение, что многие люди могут с большой ясностью помнить события, произошедшие несколько лет назад, даже если они не думали о них в течение прошедшего периода.

Если наши воспоминания со временем постепенно угасают, то у людей не должно быть четких воспоминаний о далеких событиях, которые дремали несколько лет. Однако есть данные, позволяющие предположить, что информация из сенсорной памяти теряется в процессе распада (Sperling, 19).60).

Смещение от STM

Смещение пытается объяснить забывание в кратковременной памяти и предполагает, что это связано с отсутствием доступности.

Теория смещения дает очень простое объяснение забывчивости. Из-за своей ограниченной емкости, которая, по предположению Миллера, составляет 7 +/- 2 элемента, STM может хранить только небольшие объемы информации.

Когда СТМ «заполнена», новая информация вытесняет или «выталкивает» старую информацию и занимает ее место . Старая информация, которая смещается, забывается в STM.

Также предполагалось, что информация, находившаяся в краткосрочном хранилище дольше всего, была первой заменена новой информацией, подобно тому, как коробки могут слететь с конца конвейерной ленты — как новые коробки ставятся на один конец, коробки, которые дольше всего находились на конвейерной ленте, сбрасываются с конца.

Подтверждение мнения о том, что смещение ответственно за потерю информации из кратковременной памяти, появилось в исследованиях с использованием метода «свободной памяти».

В типичном исследовании используется следующая процедура: участники слушают список слов, читаемых с постоянной скоростью, обычно две секунды на слово; затем их просят вспомнить как можно больше слов. Они могут вспоминать слова в любом порядке, отсюда и термин «свободное воспоминание».

Результаты исследований с использованием свободного припоминания достаточно надежны и дают одинаковые результаты в каждом случае. Если вы возьмете каждый элемент в списке и подсчитаете вероятность того, что участники его запомнят (путем усреднения вспоминания слова по всем участникам), и нанесете это на график зависимости от положения элемента в списке, вы получите последовательную кривую положения (рисунок 1).

Рис. 1 . Упрощенное представление последовательной кривой положения для немедленного припоминания

Хорошее припоминание элементов в начале списка упоминается как эффект первичности , а хорошее припоминание, если элементы в конце списка упоминаются как эффект недавности . Теория смещения забывания из кратковременной памяти может довольно легко объяснить эффект недавности. Несколько последних слов, представленных в списке, еще не вытеснены из кратковременной памяти и поэтому доступны для припоминания.

Эффект первичности можно объяснить с помощью модели множественных хранилищ Аткинсона и Шиффрина (1968), которая предполагает, что информация передается в долговременную память посредством повторения.

Первые слова в списке репетируются чаще, потому что в момент их предъявления им не приходится конкурировать с другими словами за ограниченную емкость краткосрочного хранилища. Это означает, что слова в начале списка с большей вероятностью будут переданы в долговременную память.

Таким образом, эффект первичности отражает элементы, доступные для вызова из долговременной памяти. Однако слова в середине списка раньше находились в кратковременной памяти до тех пор, пока они не были вытеснены или вытеснены словами в конце списка.

Оценка

Теория смещения дала хорошее объяснение того, как может происходить забывание в модели кратковременной памяти Аткинсона и Шиффрина (1968). Однако стало ясно, что краткосрочное хранилище памяти намного сложнее, чем предполагалось в модели Аткинсона и Шиффрина (относительно рабочей памяти).

Эксперимент Мердока (1962) с последовательным расположением поддерживает идею забывания из-за смещения из кратковременной памяти, хотя это может быть связано с распадом. Забывание из кратковременной памяти может происходить из-за смещения или из-за распада, но часто очень трудно сказать, какое именно.

Теория интерференции

Если бы вы спросили психологов в 1930-х, 1940-х или 1950-х годах, что вызывает забывание, вы, вероятно, получили бы ответ: « Интерференция 9».0024».

Предполагалось, что память может быть нарушена или нарушена тем, что мы узнали ранее или тем, что мы узнаем в будущем. Эта идея предполагает, что информация в долговременной памяти может быть перепутана или объединена с другой информацией во время кодирования, что искажает или разрушает воспоминания.

Теория интерференции утверждает, что забывание происходит из-за того, что воспоминания мешают друг другу и нарушают друг друга, другими словами, забывание происходит из-за вмешательства со стороны других воспоминаний (Baddeley, 19). 99). Есть два способа, которыми вмешательство может привести к забыванию:

99). Есть два способа, которыми вмешательство может привести к забыванию:

Упреждающее и ретроактивное вмешательство считается более вероятным, когда воспоминания похожи, например: перепутаны старые и новые телефонные номера. Чандлер (1989) заявил, что учащиеся, изучающие сходные предметы в одно и то же время, часто испытывают помехи.

Предыдущее обучение может иногда мешать новому обучению (например, трудности с иностранной валютой при поездках за границу). Кроме того, новые знания иногда могут вызывать путаницу с предыдущими знаниями. (Начало французского может повлиять на нашу память ранее выученной испанской лексики).

В краткосрочной памяти могут возникать помехи в виде отвлекающих факторов, так что у нас не будет возможности правильно обработать информацию. (например, кто-то использует громкую дрель прямо за дверью класса.)

Ключевое исследование: Почтальон (1960)

Цель : Исследовать, как ретроактивное вмешательство влияет на обучение. Другими словами, выяснить, мешает ли информация, которую вы недавно получили, способности вспомнить то, что вы узнали ранее.

Другими словами, выяснить, мешает ли информация, которую вы недавно получили, способности вспомнить то, что вы узнали ранее.

Метод : Был использован лабораторный эксперимент. Участники были разделены на две группы. Обе группы должны были запомнить список парных слов – например, кошка – дерево, кисель – мох, книга – трактор. Экспериментальная группа также должна была выучить другой список слов, в котором второе слово в паре, если оно отличается, – например, кот – стакан, кисель – время, книга – револьвер. Контрольной группе второй список не давали. Всех участников попросили вспомнить слова из первого списка.

Результаты : Воспоминание контрольной группы было более точным, чем у экспериментальной группы.

Вывод : Это говорит о том, что изучение элементов во втором списке мешало участникам вспоминать список. Это пример ретроактивного вмешательства.

Оценка

Хотя упреждающее и ретроактивное вмешательство являются надежными и устойчивыми эффектами, существует ряд проблем с интерференционной теорией как объяснение забывания.

Во-первых, интерференционная теория мало что говорит нам о когнитивных процессах, связанных с забыванием. Во-вторых, большинство исследований роли вмешательства в забывание проводилось в лаборатории с использованием списков слов, что, вероятно, довольно редко встречается в повседневной жизни (т. е. низкая экологическая валидность). В связи с этим невозможно обобщить полученные данные.

Baddeley (1990) утверждает, что задачи, данные субъектам, слишком близки друг к другу и в реальной жизни; такие события более разнесены. Тем не менее, в недавних исследованиях была предпринята попытка решить эту проблему путем изучения событий «реальной жизни» и была подтверждена теория интерференции.

Однако нет сомнений в том, что интерференция играет роль в забывании, но остается неясным, насколько забывание может быть связано с интерференцией (Anderson, 2000).

Отсутствие консолидации

Предыдущие отчеты о забывании были сосредоточены главным образом на психологических доказательствах, но память также зависит от биологических процессов. Например, мы можем определить след памяти как:

Например, мы можем определить след памяти как:

Некоторое постоянное изменение мозгового субстрата, чтобы представить какой-то аспект прошлого опыта».

Когда мы получаем новую информацию, требуется определенное время, чтобы произошли изменения в нервной системе – процесс консолидации – чтобы она была должным образом записана. В этот период информация перемещается из кратковременной памяти в более постоянную долговременную память.

Мозг состоит из огромного количества клеток, называемых нейронами, соединенных друг с другом синапсами. Синапсы позволяют химическим веществам передаваться от одного нейрона к другому. Эти химические вещества, называемые нейротрансмиттерами, могут либо подавлять, либо стимулировать работу нейронов.

Итак, если вы можете представить себе сеть нейронов, соединенных с помощью синапсов, в ней будет система стимуляции и торможения. Было высказано предположение, что этот паттерн торможения и стимуляции можно использовать в качестве основы для хранения информации. Этот процесс модификации нейронов для формирования новых постоянных воспоминаний называется консолидацией (Parkin, 1993).

Этот процесс модификации нейронов для формирования новых постоянных воспоминаний называется консолидацией (Parkin, 1993).

Имеются данные о том, что процесс консолидации нарушается при поражении гиппокампа (области головного мозга). В 1953, HM перенес операцию на головном мозге для лечения эпилепсии, которая стала чрезвычайно тяжелой.

В ходе операции ему удалили части мозга и разрушили гиппокамп, и, хотя эпилепсия уменьшилась, у него остались проблемы с памятью. Хотя его STM функционировал хорошо, он не мог обрабатывать информацию в LTM.

Основная проблема, с которой сталкивается Г. М., — его неспособность запоминать и узнавать новое. Эта неспособность формировать новые воспоминания называется антероградной амнезией. Однако для нашего понимания продолжительности процесса консолидации представляет интерес память HM о событиях до операции.

В целом его память на события до операции остается нетронутой, но у него есть некоторая потеря памяти на события, которые произошли за два года до операции.

Пинель (1993) предполагает, что это противоречит идее Хебба (1949) о том, что процесс консолидации занимает примерно 30 минут. Тот факт, что память Г. М. нарушена в течение двухлетнего периода, предшествовавшего операции, указывает на то, что процесс консолидации продолжается в течение ряда лет.

Наконец, старение также может ухудшить нашу способность консолидировать информацию.

Оценка

Исследование процессов, связанных с консолидацией, напоминает нам, что память зависит от биологических процессов, хотя точный способ изменения нейронов во время формирования новых воспоминаний еще полностью не объяснен.

Однако нет никаких сомнений в том, что изучение роли нейронов и нейротрансмиттеров даст новые и важные сведения о памяти и забывании.

Теория отказа при извлечении

Ошибка при извлечении — это ситуация, когда информация находится в долговременной памяти, но к ней нельзя получить доступ. Говорят, что такая информация доступна (т. е. она все еще хранится), но недоступна (т. е. ее нельзя получить). Доступ к нему невозможен, потому что отсутствуют подсказки для поиска.

е. она все еще хранится), но недоступна (т. е. ее нельзя получить). Доступ к нему невозможен, потому что отсутствуют подсказки для поиска.

Когда мы сохраняем новое воспоминание, мы также сохраняем информацию о ситуации, и это известно как подсказки. Когда мы снова попадаем в ту же ситуацию, эти подсказки могут вызвать воспоминание о ситуации. Сигналы поиска могут быть:

- Внешние/контекстные – в окружающей среде, например. запах, место и т. д.

- Внутренний/государственный – внутри нас, напр. физическое, эмоциональное, настроение, пьянство и т. д.

Имеются убедительные доказательства того, что информация с большей вероятностью извлекается из долговременной памяти, если присутствуют соответствующие подсказки для извлечения. Это свидетельство исходит как из лабораторных экспериментов, так и из повседневного опыта. Подсказка для поиска — это подсказка или подсказка, которая может помочь в поиске.

Tulving (1974) утверждал, что информацию было бы легче извлечь, если бы сигналы, присутствующие при кодировании информации, также присутствовали, когда требуется ее поиск. Например, если вы сделали предложение своему партнеру, когда по радио звучала определенная песня, вы с большей вероятностью вспомните детали предложения, когда снова услышите ту же песню. Песня — это сигнал для поиска — она присутствовала, когда информация кодировалась и извлекалась.

Например, если вы сделали предложение своему партнеру, когда по радио звучала определенная песня, вы с большей вероятностью вспомните детали предложения, когда снова услышите ту же песню. Песня — это сигнал для поиска — она присутствовала, когда информация кодировалась и извлекалась.

Тулвинг предположил, что информация о физическом окружении (внешний контекст) и о физическом или психологическом состоянии учащегося (внутренний контекст) сохраняется одновременно с усвоением информации.

Восстановление состояния или контекста облегчает припоминание, предоставляя релевантную информацию, в то время как при отсутствии подходящих сигналов происходит сбой при извлечении. Например, когда мы находимся в другом контексте (то есть ситуации) или состоянии.

Контекстные (внешние) сигналы

Сигналы поиска могут быть основаны на контексте — обстановке или ситуации, в которой информация кодируется и извлекается. Примеры включают определенную комнату, движение по автомагистрали, определенную группу людей, дождливый день и так далее.

Контекст также относится к способу представления информации. Например, слова могут быть напечатаны, произнесены или спеты, они могут быть представлены в значимых группах — в таких категориях, как списки животных или мебели — или в виде случайного набора без какой-либо связи между ними. Данные показывают, что поиск более вероятен, когда контекст при кодировании совпадает с контекстом при поиске.

Возможно, вы испытали влияние контекста на память, если когда-либо посещали место, где когда-то жили (или старую школу). Часто такое посещение помогает людям вспомнить множество событий о времени, проведенном там, которые, как они не осознавали, хранились в их памяти.

Ряд экспериментов показал важность контекстных подсказок для поиска. В эксперименте, проведенном Тулвингом и Перлстоуном (1966) , участникам было предложено выучить списки слов, принадлежащих к разным категориям, например названия животных, одежды и видов спорта.

Затем участников попросили вспомнить слова. Те, кому дали названия категорий, вспомнили значительно больше слов, чем те, кому их не дали. Категории давали контекст, а названия категорий давали подсказки для поиска.

Те, кому дали названия категорий, вспомнили значительно больше слов, чем те, кому их не дали. Категории давали контекст, а названия категорий давали подсказки для поиска.

Талвинг и Перлстоун утверждали, что забывание, зависящее от сигнала, объясняет разницу между двумя группами участников. У тех, кто вспомнил меньше слов, не было соответствующих подсказок.

Интересный эксперимент, проведенный Baddeley (1975) , указывает на важность настройки для поиска. Baddeley (1975) попросил глубоководных ныряльщиков запомнить список слов. Одна группа делала это на пляже, а другая под водой. Когда их попросили запомнить слова, половина изучавших пляж остались на берегу, остальные должны были вспомнить под водой.

Половина подводной группы осталась там, а остальным пришлось вернуться на берег. Результаты показывают, что те, кто вспомнил в той же среде (т. е. контексте), которую выучил, вспомнили на 40% больше слов, чем те, кто вспомнил в другой среде. Это говорит о том, что поиск информации улучшается, если это происходит в контексте, в котором она была изучена.

Сигналы, зависящие от состояния (внутренние)

Основная идея, лежащая в основе извлечения в зависимости от состояния, заключается в том, что память будет лучше всего, когда физическое или психологическое состояние человека одинаково при кодировании и воспроизведении.

Например, если кто-то расскажет вам анекдот в субботу вечером после нескольких стаканчиков, вы с большей вероятностью вспомните его, когда будете в похожем состоянии — позже, после еще нескольких стаканчиков. Трезвым в понедельник утром вы, скорее всего, забудете шутку.

Подсказки для поиска состояния могут основываться на состоянии — физическом или психологическом состоянии человека, когда информация кодируется и извлекается. Например, человек может быть бдительным, уставшим, счастливым, грустным, пьяным или трезвым, когда информация была закодирована. У них будет больше шансов получить информацию, когда они находятся в аналогичном состоянии.

Исследование Тульвинга и Перлстоуна (1966) включало внешних сигнала (например, представление названий категорий). Однако забывание, зависящее от сигнала, также было показано с внутренними сигналами (например, состояние настроения). Информация о текущем состоянии настроения часто хранится в следе памяти, и больше забывают, если состояние настроения во время извлечения отличается. Представление о том, что должно быть меньше забывания, когда состояние настроения при обучении и при воспроизведении одинаково, общеизвестно как 9.0023 память, зависящая от настроения .

Однако забывание, зависящее от сигнала, также было показано с внутренними сигналами (например, состояние настроения). Информация о текущем состоянии настроения часто хранится в следе памяти, и больше забывают, если состояние настроения во время извлечения отличается. Представление о том, что должно быть меньше забывания, когда состояние настроения при обучении и при воспроизведении одинаково, общеизвестно как 9.0023 память, зависящая от настроения .

Исследование Goodwin et al. (1969) исследовали влияние алкоголя на память, зависящую от состояния. Они обнаружили, что когда люди кодировали информацию в состоянии алкогольного опьянения, они с большей вероятностью вспоминали ее в том же состоянии. Например, когда в пьяном виде прятали деньги и алкоголь, в трезвом виде их вряд ли находили.

Однако, когда они снова напивались, они часто обнаруживали тайник. Другие исследования обнаружили аналогичные эффекты, зависящие от состояния, когда участникам давали такие наркотики, как марихуана.

Люди, как правило, лучше запоминают материал, когда их настроение при изучении совпадает с настроением при воспроизведении. Эффект сильнее, когда участники находятся в положительном настроении, чем в отрицательном. Они также больше, когда люди пытаются вспомнить события, имеющие личное значение.

Оценка

Согласно теории поиска-ошибки, забывание происходит, когда информация доступна в LTM, но недоступна. Доступность во многом зависит от поисковых сигналов. Забывание происходит лучше всего, когда контекст и состояние сильно различаются при кодировании и поиске. В этой ситуации сигналы припоминания отсутствуют, и вероятным результатом является забывание, зависящее от сигнала.

Лабораторные эксперименты подтверждают эту теорию забывания. Экологическая достоверность этих экспериментов может быть поставлена под сомнение, но их результаты подтверждаются данными, полученными за пределами лаборатории.

Например, многие люди говорят, что мало что помнят о своем детстве или школьных годах. Но возвращение в дом, в котором они провели свое детство, или посещение школьной встречи часто дают сигналы поиска, которые вызывают поток воспоминаний.

Но возвращение в дом, в котором они провели свое детство, или посещение школьной встречи часто дают сигналы поиска, которые вызывают поток воспоминаний.

Ссылки

Аткинсон, Р. К., и Шиффрин, Р. М. (1968). «Глава: Человеческая память: предлагаемая система и ее процессы управления». In Spence, KW, & Spence, JT Психология обучения и мотивация (Том 2). Нью-Йорк: Академическая пресса. стр. 89–195.

Баддели, AD (1997). Человеческая память: теория и практика (пересмотренное издание) . Хоув: Психология Press.

Баддели, AD (1990). Человеческая память: теория и практика . Лондон: Lawrence Erlbaum Associates.

Баддели, А. Д., и Логи, Р. Х. (1999). Рабочая память: многокомпонентная модель. В А. Мияке и П. Шах (ред.), Модели рабочей памяти (стр. 28 — 61). Кембридж, Великобритания: Издательство Кембриджского университета.

Браун, Джон (1958). Некоторые тесты теории распада непосредственной памяти. Ежеквартальный журнал экспериментальной психологии , 10, 12-21.

Годден, Д. Р., и Баддели, А. Д. (1975). Контекстно-зависимая память в двух природных средах: на суше и под водой. Британский журнал психологии , 66(3), 325-331.

Гудвин, Д. В., Крейн, Дж. Б., и Гуз, С. Б. (1969). Алкогольные «отключения памяти»: обзор и клиническое исследование 100 алкоголиков. Американский журнал психиатрии , 126(2), 191-198.

Хебб, Д. О. (1949). Организации поведения. Нью-Йорк: Уайли.

Мердок, Беннет Б. (1962). Эффект последовательного положения свободного припоминания. Журнал экспериментальной психологии , 64 (5), 482–488.

Паркин, А. (1993). Память: явления, эксперимент и теория. Psychology Press Ltd.

Петерсон, Л. Р., и Петерсон, М. Дж. (1959). Кратковременное запоминание отдельных словесных единиц. Journal of Experimental Psychology , 58, 193-198

Pinel, JPJ (1993). Биопсихология . Бостон: Аллин и Бэкон.

Сперлинг, Г. (1960). Отрицательное остаточное изображение без предшествующего положительного изображения. Наука , 131, 1613-1614.

Наука , 131, 1613-1614.

Тульвинг, Э. и Перлстоун, З. (1966). Наличие и доступность информации в памяти для слов. Журнал вербального обучения и вербального поведения , 5(4), 381-391.

Тульвинг, Э. (1974). Cue-зависимое забывание. Американский ученый , 62, 74-82.

Андервуд, Б. Дж. и Постман, Л. (1960). Внеэкспериментальные источники помех забыванию, Psychological Review , 67, 73-95

Что такое правило пикового конца и как его разумно использовать

Мы несовершенны — это часть человеческого существа. Мы делаем поспешные выводы, позволяя нашим предубеждениям диктовать наши мысли и действия.

Не все так плохо. Иногда мы можем использовать наши склонности, чтобы сделать нашу жизнь проще и лучше.

Правило пика — конца относится к тому, как мы размышляем о переживании — часто болезненном — на основе его крайней точки и конечной точки (Müller et al., 2019; Kahneman, 2012).

В этой статье исследуется предельное правило пика — — как умственные ярлыки формируют то, как мы видим, что произошло, и как их использовать, чтобы сделать сложные ситуации более управляемыми, а приятные — еще лучше.

Прежде чем вы продолжите, мы подумали, что вы можете бесплатно загрузить три наших упражнения по позитивной психологии. Эти научно обоснованные упражнения исследуют фундаментальные аспекты позитивной психологии, включая сильные стороны, ценности и сострадание к себе, и дадут вам инструменты для улучшения благополучия ваших клиентов, студентов или сотрудников.

Эта статья содержит:

- Что такое пик – Конец правила?

- 2 Пик – Примеры правила окончания

- Даниэль Канеман и Пик – Конец теории

- Интересный пик – Конец исследований

- Как применить пик – Конец правила

- 4 видео, которые стоит посмотреть

- Ресурсы с сайта PositivePsychology.com

- Сообщение на вынос

- Ссылки

Что такое пик

– Конец правила? Правило пика – конца гласит, что, когда мы оглядываемся назад на событие или опыт, на наши воспоминания и мнения сильно влияет то, что произошло на пике его интенсивности и в конце (Alaybek et al. , 2022).

, 2022).

Только подумайте о поездке в ИКЕА. Наши дети больше помнят волнение от мороженого перед тем, как выйти из магазина, чем унылое хождение по мебели. Клиентский опыт определяется наиболее интенсивной точкой и ее завершением (Steenstra, 2021).

Часто это означает, что мы упускаем многие положительные моменты, которые были. Наши воспоминания игнорируют большую часть продолжительности, когда наш дискомфорт был минимальным, и мы концентрируемся на наиболее расстраивающих и стрессовых аспектах эпизода.

Также известный как «смещение памяти конца пика –», это важная область психологических исследований со многими приложениями, включая образование, дизайн продукта и, в частности, здравоохранение (Kahneman, 2012).

Когда мы снова вспоминаем что-то болезненное, что произошло — например, медицинскую процедуру или операцию, — мы оцениваем это, основываясь на худшем моменте и заключении (Müller et al., 2019).

«Пик – смещение конца описывает, что в ретроспективных оценках часто преобладает средний дискомфорт худших и последних моментов; они обозначены пиком и концом соответственно» (Müller et al. , 2019)., п. 1).

, 2019)., п. 1).

Возможно, это покажется удивительным, но «продолжительность процедуры никак не повлияла на оценку общей боли» (Kahneman, 2012, стр. 380). «Пренебрежение продолжительностью», как его называют, описывает, насколько продолжительность опыта менее важна, чем смещение пика 90 075–90 076 в конце при ретроспективной оценке (Müller et al., 2019).

2 Пик

– Примеры правил завершенияВозможно, вчера на работе мы столкнулись с вспыльчивым коллегой или закончили день тяжелым разговором с начальником.

В результате мы воспринимаем весь день негативно, несмотря на то, что большая его часть потенциально может быть позитивной.

Давайте более подробно рассмотрим несколько примеров из работы Даниэля Канемана (2012), автора международного бестселлера « Мышление, быстрое и медленное », психолога и лауреата Нобелевской премии за многолетнее исследование суждений и принятия решений. .

Болезненное воспоминание

Двум пациентам была проведена одна и та же процедура. Это длилось восемь минут для пациента А и 24 минуты для пациента Б. Хотя оба сообщали об одинаковом уровне боли в целом, продолжительность для пациента Б была в три раза больше (Kahneman, 2012).

Это длилось восемь минут для пациента А и 24 минуты для пациента Б. Хотя оба сообщали об одинаковом уровне боли в целом, продолжительность для пациента Б была в три раза больше (Kahneman, 2012).

У кого было худшее воспоминание, у пациента А или пациента Б?

Удивительно, но это был пациент А. Хотя их процедура была намного короче, они сообщили о более высокой степени боли в последние минуты, чем пациент Б. Продолжительность была не так важна, как неприятные воспоминания о том, что произошло в конце.

Пример Канемана поддерживает правило пика – конца. Для пациента Б «более продолжительный опыт воспринимается как менее болезненный, хотя в целом он включает в себя больше боли, но заканчивается периодом менее интенсивной боли» (Müller et al., 2019)., п. 2).

История нашей жизни

Канеман рассказывает историю психолога Эда Динера о вымышленном персонаже Джен, чтобы показать, как правило пика – конца может применяться к жизненному повествованию.

В печальной истории у Джен не было детей, она не была замужем и мгновенно и безболезненно погибла в сфабрикованной автокатастрофе (Kahneman, 2012).

Но в одной из версий этой истории она раньше вела прекрасную жизнь, имела много увлечений и друзей, когда умерла. В другом случае у нее было еще пять лет до роковой аварии, но они были менее приятными, чем ее ранние годы.

Когда участники исследования читали обе истории, им задавали два вопроса:

В целом, насколько желанной была жизнь Джен?

Сколько счастья или несчастья испытала Джен в своей жизни?

Когда пришли результаты, исследователи удивились, обнаружив, что, по словам участников, дополнительные пять лет жизни Джен привели к ощутимому падению желанности и счастья. Кажется, что большая продолжительность не повлияла. Вместо этого небольшое снижение воспринимаемой удовлетворенности в последние годы жизни привело к тому, что ее жизнь в целом стала считаться менее счастливой.

Независимо от того, судим ли мы минуты или всю жизнь, это самый экстремальный опыт, и то, как он закончится, имеет для нас инстинктивное значение. Мы склонны вспоминать только самые яркие моменты (Kahneman, 2012).

Даниэль Канеман и Пик

– End TheoryКанеман и Риис (2005) признали, что наши воспоминания формируют входные данные для нашего поведения в будущем. Другими словами, «то, как люди помнят определенный опыт, может быть столь же важным, как и сам опыт» (Strijbosch et al., 2019)., п. 1).

Кроме того, пережитые эмоции определяют, будет ли человек в дальнейшем пытаться избегать подобных событий и действий или искать их. И наше эмоциональное воспоминание об этом событии, согласно теории пика – конца Канемана, связано с наиболее напряженным моментом (или пиком) и эмоциями, связанными с его окончанием (Strijbosch et al., 2019).

Согласно Канеману (2012) — и на основании его исследований и теоретических предположений — пик – конечное правило может быть результатом эволюционной предвзятости. Он различает два аспекта личности.

Он различает два аспекта личности.

«Познающее себя» испытывает дискомфорт или боль во время события. Напротив, в «воспоминании себя» «доминирует самый экстремальный момент опыта», влияющий на поведение и выбор (Müller et al., 2019. p. 2). Его функция, по словам Канемана, состоит в том, чтобы помочь нам избежать будущих моментов, которые могут привести к посттравматическому стрессу.

Барбара Фредриксон (2000) включила конечную точку опыта в пик – заканчивают теорию, так как определяют границы и тем самым помогают определить пик.

Исследование пиковой – конечной теории показывает, что эффект выходит за рамки переживания временной боли; исследования также показывают, что предвзятость распространяется и на другие параметры, в том числе (Müller et al., 2019):

- Эпизоды хронической боли

- Как мы интерпретируем неприятные звуки

- Плохое качество изображения при просмотре видео

- Чувство одышки

- Степень умственного усилия

И теория пика – конца выходит за рамки эпизодов дискомфорта и включает положительные субъективные переживания, такие как наслаждение и удовольствие (Kahneman, 2012).

Например, употребление предпочтительного куска пищи в последнюю очередь во время еды улучшает рефлексивный опыт (Müller et al., 2019). В результате десерт в конце трапезы может иметь значительно большее значение, чем закуска, для впечатления клиента и, в конечном счете, для его отзыва.

Поскольку пиковая – конечная теория не настолько специфична для предметной области, как казалось на первый взгляд, лучшее понимание процесса может положительно повлиять на психологическое лечение, например, на то, как лучше всего структурировать сеансы экспозиции для помощи клиентам с тревогой, паническими атаками и фобиями (Müller и др., 2019).

Загрузите 3 бесплатных инструментария для позитивной психологии (PDF)

Указав свое имя и адрес электронной почты ниже.

Интересный пик

– Конец исследованийИсследования, направленные на то, чтобы более полно понять пиковое правило конца – , были очень творческими и включали в себя такие разнообразные настройки, как следующие:

- Фильмы ужасов : В этом необычном исследовании участники смотрели фильмы ужасов.

Половина группы закончила фильм в самый пугающий момент, а остальные досмотрели до конца.

Половина группы закончила фильм в самый пугающий момент, а остальные досмотрели до конца.

Участники первой группы сообщали о значительно более высоких показателях тревожности, чем те, кто заканчивался на более радостной ноте. Кажется, что на нашу тревогу, как и на нашу боль, влияет окончание опыта и чувства, с которыми мы остаемся (Müller et al., 2019).).

- Виртуальная реальность : Эффекты пикового – конечного правила , хотя и могут быть широко обобщаемыми, могут не применяться к менее экологически обоснованным цифровым условиям — в данном случае к виртуальной реальности (ВР).

В этом исследовании исследователи назначили каждому из 40 студентов одну из двух версий VR-фильма. Во второй версии ключевая сцена была расширена и стала более эмоционально насыщенной, чтобы увидеть, приведет ли это к более сильным эмоциям и изменению воспоминаний. Результаты не показали никакой разницы в группе, предполагая, что пик 9Правило окончания 0075– не распространялось (в данном случае) на цифровую настройку (Strijbosch et al. , 2019).

, 2019).

Теория пика – конца продолжает очаровывать исследователей, что приводит к еще более изобретательным исследованиям, чтобы проверить, насколько далеко простирается ее предсказательная сила и в каких средах и условиях (Alaybek et al., 2022).

Как применять Пик

– Конечное правилоЗная, что наше познание и эмоции предвзяты и основаны на самом интенсивном моменте опыта и его окончании, можно разработать опыт для людей, чтобы максимизировать их удовольствие и положительные эмоции. (Канеман, 2012).

Признавая, что дело не столько в общем опыте, сколько в отдельных аспектах, мы можем переформулировать или переориентировать наше внимание и мышление (Müller et al., 2019; The Decision Lab, n.d.; Kahneman, 2012).

- Создайте сильный пик

Убедитесь, что самый интенсивный пик опыта является положительным. Возможно, добавьте значимые взаимодействия, положительные новости или что-то, что усиливает положительные эмоции._images/poznavatelnye_protsessy1-4_(1)_44.jpg)

- Завершить на высокой ноте 904:35 Планируйте, чтобы последние моменты мероприятия были оптимистичными и оставляли неизгладимое впечатление. Например, позаботьтесь о том, чтобы заключительный этап медицинской процедуры был менее болезненным или чтобы завершение трудной встречи было обнадеживающим.

- Управление ожиданиями

Убедитесь, что люди знают, чего ожидать. Раннее осознание и знание ограничат вероятность разочарования или неприятных сюрпризов, которые завершат помолвку на кислой ноте. - Внимание к деталям

Подумайте, что можно сделать для улучшения атмосферы и окружающей среды. Мероприятие или мероприятие можно запланировать на более раннее утро, а не после обеда, когда люди устали. Вместо того, чтобы оставаться в сидячем положении, встречи и презентации могут быть основаны на движении, создавая больше вовлеченности и ярких моментов.

Мы можем применить правило и теорию пика – ко многим аспектам работы и взаимодействия с клиентами, в том числе:

Применение в UX-дизайне

Дизайнеры могут извлечь уроки из теории конца –, чтобы сделать опыт пользователей с продуктами более значимым и актуальным (The Decision Lab, n. d.).

d.).

Дизайнеры взаимодействия с пользователем (UX) должны уделять особое внимание наиболее напряженным моментам пути пользователя и его завершению, гарантируя, что UX будет простым, полезным, ценным и интересным.

Юзабилити-тестирование может гарантировать, что дизайн соответствует потребностям пользователя, обеспечить максимальное положительное впечатление и выявить незначительные изменения для улучшения основных моментов и концовки для создания наиболее полезного воздействия (Яблонски, 2020).

В сфере обслуживания клиентов

Когда организации и поставщики услуг понимают теорию, лежащую в основе правила пика –, они могут предложить клиентам более позитивный и запоминающийся опыт (The Decision Lab, n.d.).

Для этого они должны сделать взаимодействие с сервисом позитивным и запоминающимся в самые напряженные моменты (например, при решении проблемы или продаже) и в конце.

Агенты по обслуживанию клиентов должны решать проблемы быстро и эффективно. И такие взаимодействия, как транзакции, должны выполняться с осторожностью, а клиенты должны быть благодарны, предлагая последовательное и дружелюбное обслуживание (Okeke, 2019).; Топорек, 2019).

И такие взаимодействия, как транзакции, должны выполняться с осторожностью, а клиенты должны быть благодарны, предлагая последовательное и дружелюбное обслуживание (Okeke, 2019).; Топорек, 2019).

В обучении и воспитании детей

Как учитель, родитель или опекун, он помогает определить и понять пиковые моменты в жизни наших детей. Когда они происходят? И почему они важны (Kahneman, 2012)?

После этого мы можем предпринять шаги по их улучшению. Это может включать в себя памятную прогулку в течение дня или добавление специального занятия в конце урока.

Такое время может быть ярким событием в опыте ребенка или молодого человека и формировать то, как они видят свое время с нами и запланированную деятельность, и оставляют продолжительное и положительное влияние, которое помогает укрепить связи с нашими детьми (Hoogerheide et al. , 2017).

4 видео, которые стоит посмотреть

Следующие видео — четыре из наших любимых, либо напрямую исследующие пиковое правило конца — , либо то, что влияет на наше предвзятое восприятие прошлого и настоящего.

Загадка опыта и памяти

Даниэль Канеман искусно исследует подводные камни и возможности для увеличения счастья в нас самих и наших клиентах, основываясь на нашем восприятии нашего опыта.

Посмотрите видео, чтобы лучше понять пик – закончите правило и выслушайте его аргументы в пользу «испытывающего себя» и «помнящего себя».

Думать быстро и медленно

В этом видео Дэниел Канеман знакомит нас с несколькими моментами, рассмотренными в его одноименной книге.

Послушайте его фантастическое объяснение двух систем, участвующих в том, как мы думаем, а также ошибок и предубеждений, возникающих в результате их участия в нашем принятии решений и поведении.

Удивительные привычки оригинальных мыслителей

Автор нескольких международных бестселлеров, организационный психолог Адам Грант знакомит нас с привычками оригинальных мыслителей.

Несмотря на то, что правило пика – не охватывается явным образом, оно побуждает нас бросить вызов нашему мышлению и предположениям, которые мы делаем о себе и других. Многие из них возникают из-за предвзятости, и мы можем бороться с этим, взглянув на вещи свежим взглядом — « vuja de », как называет это Грант.

Позитивные эмоции открывают наш разум

Барбара Фредриксон (Barbara Fredrickson, 2000), одна из первых исследователей правила конца пика –, посвятила большую часть своей карьеры пониманию важности и эффекта положительных эмоций, что также отражено в ее превосходной книге «Позитивность: новаторское исследование для публикации». Ваш внутренний оптимист .

Пожалуй, самый ценный вывод из этого видео — объяснение Фредриксон ее теории «расширяй и развивай». Хотя он объясняет, как переживание одной положительной эмоции влияет на наличие других, он также подробно описывает, как он расширяет наш репертуар для мышления и реагирования.

Ресурсы с сайта PositivePsychology.com

У нас есть много ресурсов, доступных для людей, желающих избавиться от своих предубеждений, и помочь терапевтам помочь клиентам понять, как они могут по-другому размышлять о своем жизненном повествовании.

Два бесплатных ресурса включают:

- Рабочий лист по экспозиции на основе образов

Тяжелые прошлые события могут вызвать сильные негативные эмоции. В этом рабочем листе клиенты размышляют о событиях и чувствах и практикуют сидение со своим дискомфортом. - Предвзятость «что, если»

Мы часто застреваем, думая о плохом или нежелательном исходе ситуации. Это упражнение побуждает клиентов рассмотреть положительные стороны до того, как произойдет ситуация или событие.

Более подробные версии следующих инструментов доступны при подписке на Инструментарий позитивной психологии©, но они кратко описаны ниже:

- Взгляд сквозь предвзятость

Все мы время от времени испытываем разочарование и сожаление. Однако люди, испытывающие депрессию, могут преувеличивать и продлевать негативные чувства.

Однако люди, испытывающие депрессию, могут преувеличивать и продлевать негативные чувства.

Это упражнение побуждает клиентов задуматься о прошлом решении и подумать, что они могли бы сделать по-другому.

- Шаг первый – Опишите личную ситуацию.

- Шаг второй. Подумайте, почему вы приняли такое решение.

- Шаг третий. Подумайте о том, что вы знали на тот момент, и о возможном исходе.

- Шаг четвертый. Оглянитесь на свое решение, используя те знания, которые у вас есть сейчас.

- Шаг пятый. Вы бы приняли такое же решение сегодня? Если нет, что бы вы сделали?

- Шаг шестой. Примите тот факт, что решения основаны на том, что мы знаем на данный момент, и что мы можем извлечь уроки из наших предыдущих ошибок.

- Повышение осведомленности о когнитивных искажениях

Наше мышление часто искажено — результат предубеждений или недостатка знаний. Этот инструмент помогает нам лучше осознать искаженное мышление, прежде чем его разрушить.

- Шаг первый. Узнайте о различных видах когнитивных искажений.

- Шаг второй. Определите свои личные искажения.

- Шаг третий. Выделяйте от пяти до десяти минут каждый день, фиксируя их в рабочем листе.

Что вы можете сделать, чтобы уменьшить влияние ваших когнитивных искажений?

Если вы ищете более научно обоснованные способы помочь другим улучшить их благополучие, ознакомьтесь с этой фирменной коллекцией из 17 проверенных инструментов позитивной психологии для практиков. Используйте их, чтобы помочь другим процветать и процветать.

Обобщающее сообщение

Мы, люди, склонны вспоминать самые яркие или слабые стороны того или иного события.

Психологи называют это пиковым правилом конца – . Мы сосредотачиваемся на наиболее интенсивном аспекте и конечной точке опыта и игнорируем все остальное. Результатом является предвзятое и часто неполное воспоминание о том, что произошло, что может повлиять на наше благополучие (Kahneman, 2012).

Наша ретроспективная оценка игнорирует большую часть продолжительности, когда наш дискомфорт был низким, и мы обнаруживаем, что останавливаемся на наиболее тревожных и стрессовых аспектах эпизода.

Исследования доказали полезность пика – конечное правило во многих различных условиях, таких как образование, рабочее место, здравоохранение и отношения (Alaybek et al., 2022; Strijbosch et al., 2019).

В результате мы можем использовать теорию и связанные с ней знания для изменения действий, событий и взаимодействий, чтобы улучшить восприятие людьми своего опыта. Это может быть особенно полезно при проведении болезненных или неприятных медицинских процедур или во время расстраивающих и эмоциональных терапевтических вмешательств.

Хотя необходимы дальнейшие исследования, чтобы полностью понять масштаб эффекта пиковой – конечной теории, несомненно, он имеет большое значение для планирования будущих мероприятий и опыта лечения физического и психического здоровья.

Надеемся, вам понравилась эта статья. Не забудьте бесплатно скачать три наших упражнения по позитивной психологии.

- Алайбек Б., Далал Р. С., Файфф С., Эйткен Дж. А., Чжоу Ю., Цюй X., Роман А. и Бейнс Дж. И. (2022). Все хорошо, что хорошо заканчивается (и достигает пика)? Метаанализ правила пик-конец и пренебрежение длительностью. Организационное поведение и процессы принятия решений человеком , 170 , 104149.

- Фредриксон, Б.Л. (2000). Извлечение смысла из прошлых аффективных переживаний: важность пиков, концов и конкретных эмоций. Познание и эмоции , 14 (4), 577–606.

- Фредриксон, Б. (2010). Позитивность: новаторское исследование показывает, как высвободить свой внутренний оптимизм и добиться процветания . Один мир.

- Хугерхайде, В., Винк, М., Финн, Б., Раес, А.К., и Паас, Ф. (2017). Как сообщить новости … пиковые и конечные эффекты в аффективных реакциях детей на оценки их социального поведения сверстниками.

Познание и эмоции , 32 (5), 1114–1121.

Познание и эмоции , 32 (5), 1114–1121. - Канеман, Д. (2012). Мышление быстрое и медленное . Пингвин.

- Канеман, Д., и Риис, Дж. (2005). Жить и думать об этом: два взгляда на жизнь. В FA Huppert, N. Baylis & B. Keverne (Eds.) The Science of Well-Being (стр. 285–304). Издательство Оксфордского университета.

- Мюллер, У. В., Виттеман, К. Л., Спийкер, Дж., и Альперс, Г. В. (2019). Плохо все, что плохо кончается: при тревоге происходит смещение воспоминаний о пиках и концах. Границы психологии , 10 .

- Океке, К. (2019, 11 марта). Понимание правила пика-конца и того, как оно влияет на качество обслуживания клиентов . Подумайте о клиенте. Получено 13 февраля 2023 г. с https://customerthink.com/understanding-the-peak-end-rule-how-it-affects-customer-experience/.

- Лаборатория принятия решений. (н.д.). Чем наши воспоминания отличаются от наших переживаний? Получено 13 февраля 2023 г.