Анализ факторов успешной социализации студентов вуза — NovaInfo 60

- Мартыненко К.А.

Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского

Опубликовано

Раздел: Психологические науки

Просмотров за месяц: 14

Аннотация

В данной статье описан теоретический анализ факторов успешной социализации студентов в современном высшем учебном заведении. Факторы и условия успешной социализации объединены в группы и рассмотрены комплексно.

Ключевые слова

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СФЕРА, СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ СФЕРА, ЛИЧНОСТЬ, СТУДЕНТ, ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СФЕРА, СОЦИАЛИЗАЦИЯ, ИНДИВИД, СТУДЕНЧЕСКАЯ МОЛОДЕЖЬ

Текст научной работы

Процесс социализации является базовым в жизни каждого человека. Он начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни. При этом индивид формирует модель общения, получает жизненный опыт в различных социальных институтах и группах, усваивает и реализует систему социокультурных норм. Для того, чтобы индивид мог нормально воспроизводить усвоенные им навыки, следует обратить внимание на самые мельчайшие аспекты этого процесса.

Он начинается с раннего детства и продолжается на протяжении всей жизни. При этом индивид формирует модель общения, получает жизненный опыт в различных социальных институтах и группах, усваивает и реализует систему социокультурных норм. Для того, чтобы индивид мог нормально воспроизводить усвоенные им навыки, следует обратить внимание на самые мельчайшие аспекты этого процесса.

Нарушение процесса социализации ведет к формированию у личности неправильного образа действий. Такой процесс будет десоциализацией индивида. Прежде всего, он проявляется в усвоении личностью черт, присущих отрицательной микросфере (преступные группы, сверстники по дворы и т.д.). При этом, в результате формирования неправильной модели поведения может возникнуть кризис личности на фоне крушения ожиданий.

В некоторых случаях, если приобретенные знания не были жизненно необходимыми и индивид способен изменить модель своего поведения, может наступить процесс ресоциализации. Однако с учетом наслаивания новых знаний на предыдущий опыт и временных задержек данного процесса, полное и правильное усвоение модели общения становится редким случаем.

Одним из основных этапов в социализации современного индивида является период получения им высшего образования. Именно в это время формируются основополагающие ценности и взгляд на проблемы, и процессы, происходящие в обществе. Вчерашние школьники вынуждены приспосабливаться к новым условиям университета, и это не только технические аспекты как, например, увеличение числа предметов, изменения структуры организации учебного процесса, но и, прежде всего, это особая среда университета, а в некоторых случаях и специфичная среда отдельного факультета.

При рассмотрении основных факторов, влияющих на успешную социализацию студентов современных высших учебных заведений, по мнению Фалеевой Л.В.[4], можно выделить следующие основные сферы:

Образовательная сфера – образовательный и воспитательный уровень преподавания, его качество в университете, личность и заинтересованность преподавателя в обучении своему предмету.

В качестве основной составляющей данной группы выделяется образовательный процесс, так как он является неотъемлемой частью любого вида обучения. Он основан на передачи знаний студентам в соответствии со стандартами данной дисциплины. Однако помимо усвоения знаний, идет процесс воспитания личности. Ей прививаются правила поведения и общения в коллективе. Прежде всего, это умение вести корректный диалог с преподавателями и другими студентами, умения выражать собственные мысли и идеи, при этом аргументируя их. Также в ходе образовательного процесса у студентов формируется позиция по отношению к значимым проблемам общества.

Он основан на передачи знаний студентам в соответствии со стандартами данной дисциплины. Однако помимо усвоения знаний, идет процесс воспитания личности. Ей прививаются правила поведения и общения в коллективе. Прежде всего, это умение вести корректный диалог с преподавателями и другими студентами, умения выражать собственные мысли и идеи, при этом аргументируя их. Также в ходе образовательного процесса у студентов формируется позиция по отношению к значимым проблемам общества.

Тем самым, данных фактор является основным при формировании личности студента.

Таким образом, молодое поколение не просто получает знания в конкретной специализации, но и расширяет свой кругозор благодаря дополнительным общественно значимым дисциплинам. Образовательный процесс также нераздельно связан с культурным воспитанием студентов.

Социокультурная сфера – корпоративная культура высшего учебного заведения, структура самоуправления студентов [2].

Еще одной важной составляющей вузовской социализации становится деятельность студентов вне учебной жизни. Это различные формы организации студентов – студенческие советы, студенческие научные сообщества, различные центры творческого самовыражения студентов и т.д. Благодаря им молодое поколение имеет возможность для самовыражения. Отношения внутри этих сообществ устроены по определенным правилам, существует ряд Положений и Регламентов, в которых прописаны основные цели сообществ, права и обязанности сторон, направления деятельности. Интересы и сфера деятельности студенческих организаций различны – это творческие и научные объединения, волонтерские организации, и организации, оказывающие содействие в трудоустройстве студентов. Они охватывают всевозможные сферы вне учебной деятельности, помогают студенческой молодежи получить различный опыт.

Это различные формы организации студентов – студенческие советы, студенческие научные сообщества, различные центры творческого самовыражения студентов и т.д. Благодаря им молодое поколение имеет возможность для самовыражения. Отношения внутри этих сообществ устроены по определенным правилам, существует ряд Положений и Регламентов, в которых прописаны основные цели сообществ, права и обязанности сторон, направления деятельности. Интересы и сфера деятельности студенческих организаций различны – это творческие и научные объединения, волонтерские организации, и организации, оказывающие содействие в трудоустройстве студентов. Они охватывают всевозможные сферы вне учебной деятельности, помогают студенческой молодежи получить различный опыт.

При этом значение приобретает и корпоративная культура определенного факультета. Традиции, формируемые на каждом конкретном факультете, задают рамки поведения студентов, в соответствии с ними, формируется понимание того, как должен быть организован учебный и трудовой процесс.

Социально-экономическая сфера – материальная обеспеченность учебного процесса учебными материалами и наглядными пособиями, материалами для проведения практических занятий и опытов; зависит от условий обучения, технических средств оснащения учебного процесса и других параметров.

Немаловажным является техническая база факультета. Благодаря этому показателю, студенты могут получать информацию в более подробном и наглядном виде. Прямого воздействия данная сфера не имеет, однако она помогает создавать определенный особый микроклимат факультета. Наличие технической базы, материального благоустройства помещений, благоприятно влияют на восприятие учебного процесса и оценку деятельности университета. Все это оказывает существенное влияние на формирование личности молодых людей, поступивших в высшее учебное заведение. В высшем учебном заведении индивид знакомится со своей будущей профессией, приобретает навыки делового общения, получает возможность для самореализации, получает навыки коммуникации с представителями разных социальных групп и носителями разных социальных ролей.

Исследование социализирующего значения университета имеет междисциплинарный и комплексный характер, оно позволяет решать ряд серьезных задач с целью создания наиболее комфортных условий для социализации студенческой молодежи в современном обществе.

Читайте также

Psychological knowledge of medicine as a factor in improving the quality of medical services

- Турсунова Р.А.

Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности

- Васюченко Н.Э.

- Гут Ю.Н.

Процесс профессиональной социализации студентов по направлению подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

- Мартыненко К.А.

- Лященко К.В.

494-498, , Психологические науки

494-498, , Психологические наукиХарактеристика особенностей протекания конфликтов в студенческой группе

- Куртумерова С.С.

- Мартыненко К.А.

Психологическая безопасность образовательной среды как определяющий компонент сохранения психического здоровья и позитивного развития его участников

- Мартыненко К.А.

- Фадеев В.И.

Список литературы

- Гасанова, Г.Р. Самореализация студентов в условиях негативных демографических воздействий как проблема современного образования. [Электронный ресурс] Режим доступа – http://edu.tltsu.ru/sites/sites_content/site1238/html/media69595/026_gasanova.

pdf. Загл. с экрана.

pdf. Загл. с экрана. - Савинова, И.А. Факторы, влияющие на социализацию личности в ВУЗе. [Электронный ресурс] Режим доступа – http://sibac.info/index.php/2009-07-01-10-21-16/1616-2012-03-21-17-35-41.– Загл. с экрана.

- Усынина, Н.И. Высшая школа как важный агент в социализации молодёжи // Вестник Удмуртского университета. Серия: Философия. Социология. Психология. Педагогика. 2012. №3. С.95-98.

- Фалеева, Л.В. Вузовская социализация студентов (подходы, структура, факторы, механизмы) // Теория и практика общественного развития. 2013. №6. [Электронный ресурс] Режим доступа – http://teoriapractica.ru/rus/files/arhiv_zhurnala/2013/6/pedagogika/faleeva.pdf.– Загл. с экрана.

Цитировать

Мартыненко, К.А. Анализ факторов успешной социализации студентов вуза / К.А. Мартыненко. — Текст : электронный // NovaInfo, 2017. — № 60. — С. 455-458. — URL: https://novainfo.ru/article/11407 (дата обращения: 02.06. 2023).

2023).

Поделиться

Влияние социально-психологических факторов на социализацию личности

Глава 3. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ

§ 2. Влияние социально-психологических факторов на социализацию личности

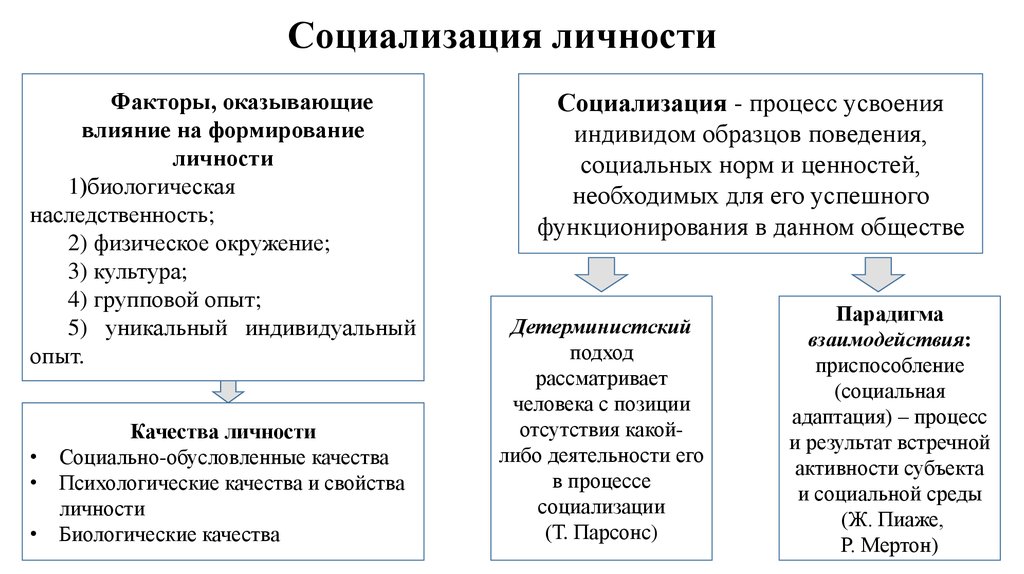

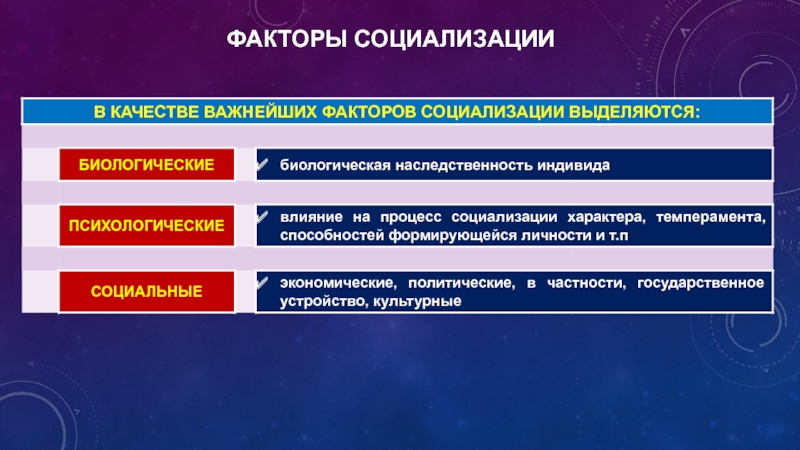

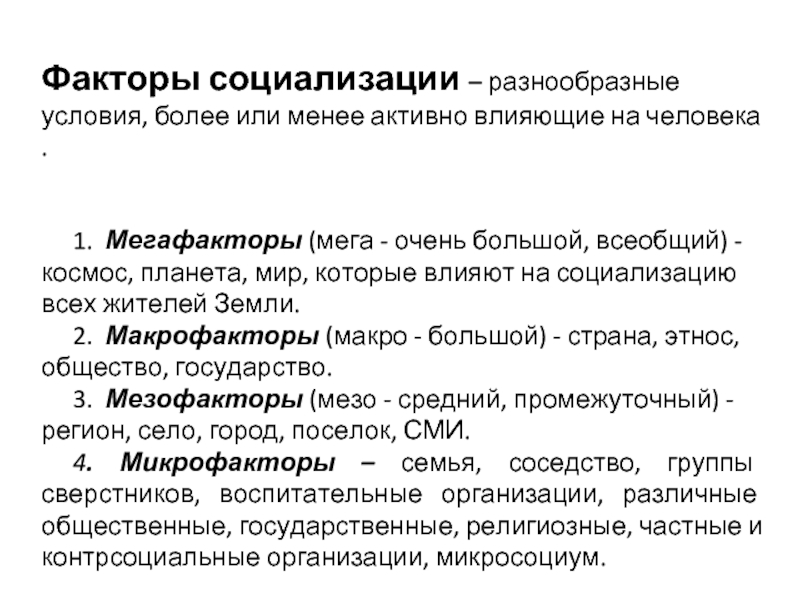

В самом общем виде социально-психологические факторы социализации личности могут быть объединены в две большие группы: 1) социальные, отражающие социально-культурный аспект социализации и затрагивающие проблемы ее исторической, культурной и этнической специфики; 2) индивидуально-личностные, в значительной мере определяемые этапом жизненного пути личности.

В отечественной психологии прослеживается стремление многих авторов при анализе процесса социализации учитывать не только объективные показатели (изменение социального статуса индивида, освоение им новых социальных ролей), но и субъективные, в том числе идентичность. Это понятие введено в науку Э. Эриксоном, который определяет идентичность как субъективное чувство и наблюдаемое качество личной самотождественности и непрерывности (постоянства), соединенное с определенной верой в тождественность и непрерывность некоторой картины мира, разделяемой с другими людьми.

Идентичность рассматривается Э. Эриксоном в двух аспектах: во-первых, как состоящая из двух компонентов: органического и индивидуального, т. е. как непреложная данность физического внешнего облика, задатков, тождественности, подлинности и целостности человеческого индивидуального бытия; во-вторых, в социальном аспекте, вследствие чего выделяется групповая и психосоциальная идентичность. Групповая идентичность — это включенность личности в различные общности (историческую, географическую, классовые, национальные и др.), подкрепленная субъективным ощущением внутреннего единства и неразрывности со своим социальным окружением. Психосоциальная идентичность -ощущение человеком значимости своего бытия для общества.

Каждый из аспектов идентичности имеет два полюса: положительный (то, каким человек должен быть с точки зрения социального окружения) и отрицательный (то, каким он не должен быть). Формирование идентичности всегда сопровождается противоборством этих двух сторон. В кризисные моменты борьба обостряется, и отрицательная идентичности может взять верх. Для позитивного и поступательного развития личности необходим перевес положительной идентичности над отрицательной.

В кризисные моменты борьба обостряется, и отрицательная идентичности может взять верх. Для позитивного и поступательного развития личности необходим перевес положительной идентичности над отрицательной.

Таков в общих чертах подход Э. Эриксона к проблеме идентичности, выдвинутой им в качестве основополагающего момента развития личности.

Общечеловеческий уровень идентичности понимается как осознание себя представителем биологического вида, человечества или как видение и понимание глобальных проблем человечества, ответственность перед будущими поколениями за жизнь на Земле.

Групповой уровень идентичности выступает через осознание своей принадлежности к различным группам (на основании пола, возраста, расовой и религиозной принадлежности и т.д.). Общности среднего уровня (группы) конструируются как системы оппозиций. Они, как правило, противопоставлены друг другу и вне «своего другого» не могут быть определены. Таковы, например, отцы и дети, мужчины и женщины, «правые» и «левые» и т. д.

д.

Индивидуальный уровень идентичности есть осознание собственной неповторимости, стремление к развитию своих способностей, понимание своего жизненного пути как неповторимого [5].

Среди ученых нет единого мнения о том, развитие какого уровня идентичности является наиболее важным для успешной социализации личности. Можно предположить, что актуализация, доминирование определенного уровня идентичности личности и успешности ее социализации определяются временем. При этом фактор времени понимается двояко: как общественное время -специфика исторического развития данного общества; индивидуальное время — этап жизненного цикла личности.

Следует заметить, что в изучении вопроса о влиянии исторического времени на успешность социализации личности имеется целый ряд подходов, к примеру, теория этногенеза, разработанная Л. Н. Гумилевым. Согласно этой теории существует своеобразный «жизненный цикл» любого этноса, охватывающий временной отрезок в 1200-1500 лет [5].

В период бурного развития этноса в обществе начинают доминировать ценности, акцентирующие значение личного успеха, риска и преуспевания в различных сферах общественной жизни, что в конечном счете стимулирует прогресс этноса. При этом наиболее успешно социализированными оказываются личности с ярко выраженной индивидуальностью, самореализация которых обусловлена общественными интересами. Такие люди «напрямую» связывают себя и человечество, подчиняя этим двум доминантам устоявшиеся групповые нормы, т.е. у них наиболее отчетливо сформированными оказываются именно личностный и общечеловеческий уровень идентичности.

Иначе рассматривается проблема взаимодействия индивида и макросоциальных структур в работах Б. Ф. Поршнева [14]. По его мнению, на протяжении филогенетического промежутка между высшими обезьянами и современным человеком максимальной развитостью имитации (подражание) обладали троглодиты (предки человека). Для обеспечения своей безопасности они, в частности, имитировали голоса животных, вызывая у них подражательно-тормозные реакции. Позднее антропоиды все чаще использовали этот механизм для воздействия (суггестии) на себе подобным, что выходило за рамки имитационного побуждения.

Позднее антропоиды все чаще использовали этот механизм для воздействия (суггестии) на себе подобным, что выходило за рамки имитационного побуждения.

Этнос, находящийся в статическом состоянии, стремится законсервировать отношения, сложившиеся между его членами, и их отношения к природе. При создании новой этнической целостности выдвигается и новый императив поведения. Если раньше общественное положение индивида жестко задавалось традицией и во многом зависело от его возраста, то теперь формулируется иное требование: «Будь тем, кем ты должен быть!», предопределяющее различные социальные роли (короля, дружинника, слуги и пр.). На первый план выдвигаются долг, обязанности индивида перед коллективом.

Последующее развитие этноса (нередко за счет подчинения соседей) приводит к востребованию индивидуальности («Будь самим собой!»), что порождает столкновение индивидов между собой, ожесточенное соперничество, поглощающее силы, ранее направлявшиеся на решение внешних задач.

С течением времени пассивное большинство этноса, настрадавшись от междуусобиц честолюбивых соплеменников, формирует новый императив: «Мы устали от великих!» Победивший пассионарий (отвлеченный идеал) задает новые нормы поведения, согласно которым всем следует стремиться походить на него и подражать ему.

В дальнейшем приоритет вновь получают интересы группы над личностью, этнос адаптируется к ландшафту. В заключение этнос либо умирает, либо, объединяясь с другими, порождает новый этнос. Следует заметить, что в стабильные («тихие») фазы развития этноса личность в значительной мере нивелируется, подчиняется разного рода групповым (родовым, профессиональным, конфессиональным) интересам и нормативам, т. е. у человека развивается гипертрофированно групповая идентичность в ущерб индивидуальному и общечеловеческому ее «слоям».

Сказанное, безусловно, не исчерпывает богатства и сложности концепции Б. Ф. Поршнева, однако в данной реконструкции истории человечества важно выделить следующие моменты. В период кризисного, переломного этапа в эволюции человечества оказались задействованными два механизма выхода из кризиса: 1) физическое расселение, когда интересы вида и индивида совпали, и был найден на какое-то время бескровный путь; 2) противопоставление «своей» и «чужой» групп, имевшее место тогда, когда мирный путь развития исчерпывал себя. При этом происходила активизация промежуточного, группового уровня идентичности, стимулирующая внутригрупповые фаворитизм [1] и агрессию, которая ведет к насилию, жестокости, войнам и т.д.

В период кризисного, переломного этапа в эволюции человечества оказались задействованными два механизма выхода из кризиса: 1) физическое расселение, когда интересы вида и индивида совпали, и был найден на какое-то время бескровный путь; 2) противопоставление «своей» и «чужой» групп, имевшее место тогда, когда мирный путь развития исчерпывал себя. При этом происходила активизация промежуточного, группового уровня идентичности, стимулирующая внутригрупповые фаворитизм [1] и агрессию, которая ведет к насилию, жестокости, войнам и т.д.

Известный историк А. Я. Гуревич, специалист по эпохе средневековья, утверждал, что «не оригинальность, не отличие от других, но, напротив, максимально деятельное включение в группу, корпорацию, в богоустановленный порядок — такова общественная доблесть, требовавшаяся от индивида» в средние века [6]. Полностью обрести и осознать себя человек той эпохи мог лишь в рамках коллектива. Аналогичные особенности социализации в средние века на Руси отмечает и Ю. М. Лотман.

М. Лотман.

Разрушение интегрированности в свойственные ему социальную группу, сословие началось лишь с развитием капитализма. Тогда же стал акцентироваться и индивидуально-личностный слой его идентичности. Этот процесс подробно проанализирован Э. Фроммом [16], по мнению которого разрыв средневековых связей человека с социумом, сословием, группой не принес желанной свободы. В результате человек оказался маленьким и бессильным существом перед действием могущественных экономических сил, лишенным всяких гарантий своего завтрашнего дня.

Итак, рассмотрев влияние особенностей исторической эпохи на успешность социализации личности, можно утверждать, что в стабильные периоды общественного развития более социально адаптированными оказались люди с преобладанием группового уровня идентичности. Им более присуще социотипические формы поведения, выражающие стремление системы к сохранению [3], в то время как в переломные кризисные моменты истории могут быть востребованы различные типы личности: с одновременным преобладанием общечеловеческого и индивидуально-личностного уровня идентичности; спасающийся от общественных бурь в привычных стереотипах групповых норм, присущих стабильному этапу развития социума. В условиях общественного кризиса доминирование такого типа личностей ведет к поискам «внешних» врагов, предпочтению «своей» (национальной, профессиональной, возрастной, территориальной и т. п.) группы.

В условиях общественного кризиса доминирование такого типа личностей ведет к поискам «внешних» врагов, предпочтению «своей» (национальной, профессиональной, возрастной, территориальной и т. п.) группы.

Переходя к вопросу о влиянии этапа жизненного пути личности на успешность ее социализации, проиллюстрируем особенности социализации личности и формирования структуры ее идентичности в стабильные периоды развития общества. Для этого можно обратиться к анализу морального развития детей, проведенному Л. Колбергом [12]. Согласно его данным, дети до 7 лет находятся преимущественно на доконвенциональном уровне морального развития. Их поведение определяется в основном стремлением избежать наказания или получить поощрение, т.е. у них доминирует незрелый индивидуально-личностный уровень идентичности. К 13 годам и до окончания школы у большей части детей преобладает групповой уровень идентичности, когда моральность-аморальность поступка оценивается в зависимости от точки зрения референтной группы ребенка. По-видимому, этот уровень идентичности в стабильные периоды развития общества остается доминирующим, поскольку только 10% детей старше 16 лет достигают постконвенционального уровня морального развития, который характеризуется одновременной выраженностью индивидуально-личностного и общечеловеческого уровня идентичности.

По-видимому, этот уровень идентичности в стабильные периоды развития общества остается доминирующим, поскольку только 10% детей старше 16 лет достигают постконвенционального уровня морального развития, который характеризуется одновременной выраженностью индивидуально-личностного и общечеловеческого уровня идентичности.

Процесс социализации на разных этапах онтогенеза в условиях общественного кризиса протекает по-иному. Социальный кризис характеризуется, как правило, нарушением «идеологической ценности» общества (Э. Эриксон), расшатыванием его прежней системы ценностей, состоянием «аномии» (Э. Дюркгейм). При этом в принципиально иной ситуации оказываются три возрастные группы: дети доподросткового возраста; юноши и молодые люди; лица среднего и пожилого возраста.

Как было отмечено, дети вплоть до подросткового возраста находятся на доконвенциональном уровне морального развития, который характеризуется избеганием наказания и стремлением к получению поощрения, т. е. в своем поведении они в значительной мере руководствуются «принципом удовольствия» (З. Фрейд). В связи с этим в случае разрушения прежней системы общественных ценностей и создания новой они достаточно естественно принимают новые социальные нормы, следуя тому же принципу.

е. в своем поведении они в значительной мере руководствуются «принципом удовольствия» (З. Фрейд). В связи с этим в случае разрушения прежней системы общественных ценностей и создания новой они достаточно естественно принимают новые социальные нормы, следуя тому же принципу.

Наиболее важным периодом формирования зрелой идентичности является юность. В ходе юношеского кризиса идентичности могут быть преодолены конфликты, не решенные на предыдущих стадиях развития личности, травмы и страхи раннего детства. В то же время структура идентичности, формирующаяся в юности, оказывает влияние на все последующие стадии развития личности.

Кроме того, по мнению Э. Эриксона, при нарушении «идеологической цельности» общества возникают и дополнительные трудности. В частности, отдельные наиболее одаренные индивиды впадают в состояние психосоциального моратория, что выражается в неприятии ими системы общественных ценностей и в формировании своей собственной. Молодые люди, находящиеся в этом состоянии, могут сформировать как позитивную, так и негативную идентичность, представляющую собой как бы два полюса континуума. В центре его лежат такие типы мировоззрения, которые не принимают существующую систему ценностей и в то же время не вступают с ней в открытый конфликт.

В центре его лежат такие типы мировоззрения, которые не принимают существующую систему ценностей и в то же время не вступают с ней в открытый конфликт.

На негативном полюсе этого континуума находятся молодые люди, имеющие свою систему норм, традиций, взглядов, в соответствии с которой они не только не принимают общепринятые социальные нормы, но и нарушают их, создавая тем самым преступную субкультуру.

Следует отметить, что в состояние психосоциального моратория может впасть не только один человек или какая-либо группа людей, но и целое поколение, юность которого пришлась на период бурных общественных перемен. Примером такого моратория поколения (или значительной его части), как нам кажется, был всплеск молодежного неформального движения в стране в середине 80-х годов XX столетия.

Таким образом, если дети и подростки легче всего адаптируются к условиям общественного кризиса, а в юношестве это сопряжено с определенными трудностями, то, видимо, сложнее всего адаптироваться к изменившимся условиям жизни людям, чья юность уже прошла. Их социализация проходит либо через переживание глубокого личностного кризиса, либо достаточно гладко, если в стабильные периоды развития общества такой человек был среди социальных аутсайдеров (или не в полной мере реализовывал свой потенциал), но именно в кризисных условиях его зрелая идентичность оказалась востребованной социумом.

Их социализация проходит либо через переживание глубокого личностного кризиса, либо достаточно гладко, если в стабильные периоды развития общества такой человек был среди социальных аутсайдеров (или не в полной мере реализовывал свой потенциал), но именно в кризисных условиях его зрелая идентичность оказалась востребованной социумом.

Какой же тип личности наиболее успешно социализирован в кризисных социальных условиях? По нашему мнению, возможны два варианта: во-первых, актуализация группового уровня идентичности личности в крайних экстремальных его проявлениях (предпочтение своей национальной, территориальной, партийной или иной группы), что является своеобразным «уходом в прошлое» (по аналогии с психоаналитическим «уходом в болезнь») и в масштабах общества способствует развитию авторитарных, дезинтеграционных тенденций; во-вторых, одновременное доминирование двух крайних уровней идентичности — индивидуально-личностного и общечеловеческого.

Агенты гендерной инкультурации – культура и психология

Независимо от теории, наблюдение, организация и изучение гендера происходит посредством четырех основных факторов социализации: семьи, образования, сверстников и средств массовой информации. Каждый агент усиливает гендерные роли, создавая и поддерживая нормативные ожидания в отношении гендерно-специфического поведения. Воздействие также происходит через вторичных агентов, таких как религия и рабочее место.

Каждый агент усиливает гендерные роли, создавая и поддерживая нормативные ожидания в отношении гендерно-специфического поведения. Воздействие также происходит через вторичных агентов, таких как религия и рабочее место.

Рисунок 1. Изучение гендера происходит благодаря четырем основным факторам социализации: семье, образованию, сверстникам и средствам массовой информации.

Семья

Семья – первый агент социализации и инкультурации. Имеются убедительные доказательства того, что родители по-разному социализируют сыновей и дочерей. Метаанализ исследований, проведенных в Соединенных Штатах и Канаде, показал, что родители чаще всего по-разному относились к сыновьям и дочерям, поощряя гендерно-стереотипные действия (Lytton & Romney, 1991). Отцы в большей степени, чем матери, склонны поощрять гендерно-стереотипные игры, особенно у сыновей. Родители также разговаривают со своими детьми по-разному, основываясь на стереотипах. Например, родители говорят о числах и счете вдвое чаще с сыновьями, чем с дочерьми (Chang, Sandhofer, & Brown, 2011), и более подробно говорят с сыновьями о науке, чем с дочерьми.

Девочек могут попросить складывать белье, готовить еду или выполнять обязанности, требующие аккуратности и аккуратности. Было обнаружено, что отцы более устойчивы в своих ожиданиях гендерного соответствия, чем матери, и их ожидания в отношении сыновей сильнее, чем в отношении дочерей (Kimmel, 2000). Это верно для многих видов деятельности, включая предпочтение игрушек, стилей игры, дисциплины, работы по дому и личных достижений. В результате мальчики, как правило, особенно восприимчивы к неодобрению отца, когда занимаются чем-то, что может считаться женским, например, танцами или пением (Coltrane and Adams, 2008).

Следует отметить, что родительская социализация и нормативные ожидания варьируются в зависимости от социального класса, расы и этнической принадлежности. Исследования, проведенные в Соединенных Штатах, показали, что афроамериканские семьи, например, с большей вероятностью, чем представители европеоидной расы, моделируют для своих детей эгалитарную ролевую структуру (Staples and Boulin Johnson, 2004).

Сверстники

Как отмечалось ранее, общение со сверстниками также может способствовать укреплению гендерных норм культуры. Дети узнают в очень раннем возрасте, что у мальчиков и девочек разные ожидания. Когда дети не соответствуют соответствующей гендерной роли, они могут столкнуться с негативными последствиями, такими как критика, издевательства или неприятие со стороны сверстников. Мальчики и юноши с большей вероятностью будут испытывать резкие негативные реакции со стороны сверстников, если они не следуют традиционным гендерным нормам (Coltrane and Adams, 2008; Kimmel, 2000).

Образование

Закрепление гендерных ролей и стереотипов продолжается, когда ребенок достигает школьного возраста. Исследования показывают, что гендерная социализация все еще происходит в школах сегодня, возможно, в менее очевидных формах (Lips, 2004). Учителя могут даже не осознавать, что их действия воспроизводят модели поведения, дифференцированные по половому признаку, но каждый раз, когда учеников просят расставить места или выстроиться в линию в соответствии с полом, учителя убеждают, что к мальчикам и девочкам нужно относиться по-разному (Торн, 19 лет).93). Даже на таком низком уровне, как детский сад, школы незаметно передают девочкам сообщения о том, что они менее умны или менее важны, чем мальчики.

Например, в исследовании, в котором учитывались ответы учителей ученикам мужского и женского пола, данные показали, что учителя хвалили учеников мужского пола гораздо больше, чем учениц. Кроме того, учителя чаще прерывали девочек и предоставляли мальчикам больше возможностей для развития своих идей (Sadker & Sadker, 1994). Школы часто усиливают гендерную поляризацию, позиционируя девочек и мальчиков в соревновательных условиях – например, в соревновании «битва полов».

Школы часто усиливают гендерную поляризацию, позиционируя девочек и мальчиков в соревновательных условиях – например, в соревновании «битва полов».

СМИ

На телевидении и в кино женщины, как правило, играют менее значимые роли и часто изображаются женами или матерями. Когда женщинам отводится главная роль, они часто представляют собой одну из двух крайностей: здоровая, подобная святой фигура или злобная, гиперсексуальная фигура (Etaugh and Bridges, 2003). Вайсбух и Амбади (2009) продемонстрировали, что невербальное поведение на телевидении может сообщать о культурно разделяемых взглядах и предубеждениях в отношении женщин и идеальных образов тела. Телевизионные ролики и другие формы рекламы также усиливают неравенство и гендерные стереотипы. Женщины почти исключительно присутствуют в рекламе товаров для приготовления пищи, уборки или ухода за детьми (Дэвис, 19 лет).93). Вспомните, когда вы в последний раз видели мужчину в рекламе посудомоечной машины или стирального порошка.

Гендерное неравенство широко распространено в детских фильмах (Smith, 2008). Исследования показывают, что из 101 самого кассового детского фильма, выпущенного в период с 1990 по 2005 год, три из четырех (75%) персонажей были мужчинами, и только семь (7%) были почти сбалансированы по полу.

Значение, характеристики и 7 агентов

Концепция политической социализации важна для того, чтобы знать, как формируется политическая культура в разных обществах и как политические ценности, убеждения и взгляды людей преобладают над разными поколениями. Эти ценности или убеждения распространяются на новое поколение через примерно агентов политической социализации .

Со смертью различных членов группы политическая культура группы не умирает. Новые члены группы сохраняют свою политическую культуру. С детства они учились, принимали и подчинялись политическим ценностям или убеждениям общества.

Новые члены группы сохраняют свою политическую культуру. С детства они учились, принимали и подчинялись политическим ценностям или убеждениям общества.

Политическая социализация — это процесс изучения, принятия и поддержания потока политических ценностей.

Содержание

Значение политической социализации

Процесс, посредством которого человек интегрируется в политическую культуру общества, познает политические ценности, идеалы и убеждения общества и приобретает социально-политический характер, называется политической социализацией.

Обязательно к прочтению – Политическая культура: значение, особенности, 4 вида и значение

Через политическую социализацию личность приобретает знания о своей политической системе, объединяется со своим обществом, определяет политический выбор личности, играет роль гражданин своего государства.

Особенности политической социализации

Выделяют некоторые особенности политической социализации. Это:

Это:

- Политическая социализация является вершиной политических ценностей или культуры общества. Любое образование, таким образом, не есть политическая социализация.

- Целью политической социализации является политическое образование и укрепление членов общества, превращение их в эффективных членов политического общества и сохранение преемственности политических ценностей общества.

- Раннее детство — важный период политической социализации. Но это не ограничивается несколькими годами детства. Политическая социализация продолжается на протяжении всей жизни личности.

- Политическая социализация происходит главным образом тремя способами – имитация, обучение и мотивация. Тенденция к подражанию более распространена у детей, тогда как у подростков и взрослых наблюдается сочетание подражания, обучения и мотивации.

- Через процесс политической социализации увеличивается поддержка, поддержка господствующей политической системы, ценности в пользу традиционных институтов, легитимность правительства.

- Все лица, принадлежащие к политическому обществу, подлежат политической социализации и действуют на протяжении всей жизни.

Агенты политической социализации

Агенты политической социализацииНемногие организации играют важную роль в контексте политической социализации. Они называются агенты политической социализации . Они также идентифицируются как средства политической социализации. Это:

- Семья

- Группа близких друзей

- Образовательное учреждение

- Политические партии

- Средства массовой информации

- Профессиональная организация

- Религиозная организация

1. Семья

Роль семьи важна в передаче политических ценности от одного поколения к другому. В первые десять-пятнадцать лет жизни в семье ребенок приобретает большую часть своей политической личности. Ребенок принимает к сведению менталитет своих родителей и семьи и подвергает свой разум глубокому и длительному напряжению. Именно из семьи ребенок узнает о ее политических ценностях.

Именно из семьи ребенок узнает о ее политических ценностях.

2. Близкая группа друзей

Близкая группа – это группа людей с похожими или близкими друзьями или близкими друзьями. В наше время индустриализация, урбанизация и модернизация изменили образ жизни первых; количество проблем увеличилось. Так что в современном обществе возросло значение интимных жалюзи. Есть много типов дискуссий с близкими друзьями. Политическая позиция друзей может повлиять и изменить моральное мировоззрение человека.

3. Образовательное учреждение

Через несколько лет ребенок поступил в образовательное учреждение для выпускников, и школы, колледжи и университеты стали важным средством политической социализации его жизни. Попытки повысить лояльность к стране через учебную программу школы включают националистические идеалы, прошлую славу нации, дискуссии о лидерах нации и т. д.

4. Политические партии

организация рычагов политической власти. В разные виды работы одной политической партии вовлечены люди разного уровня и сословия. Политические партии повышают навыки и осведомленность людей. Политическая роль людей зависит от экономических, социальных и политических взглядов политической партии и ее отношений с политической системой.

Политические партии повышают навыки и осведомленность людей. Политическая роль людей зависит от экономических, социальных и политических взглядов политической партии и ее отношений с политической системой.

5. Средства массовой информации

Влияние науки и техники. В наше время средства массовой информации, такие как радио, кино, телевидение, Интернет и т. д., очень развиты и играют важную роль в политической социализации.

С помощью средств массовой информации новости, комментарии и изображения, связанные с политическими событиями, быстро достигают масс. Члены правительства или правительственной партии используют средства массовой информации для выражения своих взглядов. По такому же пути идут оппозиционные партии и их члены.

6. Профессиональная организация

Различные организации, организованные на профессиональной основе, включают профсоюзы, профессиональные союзы, крестьянские ассоциации, ассоциации учителей, студенческие союзы и т. д. Эти организации не получают политической власти, как политические партии, и не участвуют в предвыборной борьбе, но пытаются защитить свои профессиональные интересы, влияя на процесс принятия решений правительством.

Эти организации передают политические ценности и чувства своим членам посредством различных заявлений, и политическая социализация возможна.

7. Религиозные организации

Политическая роль религиозных организаций в современных светских демократических государствах уменьшилась. Но оказывается, что они имеют какую-то косвенную роль.

Во многих европейских государствах оппозиция государственным и образовательным учреждениям видится в связи с римско-католической медитацией. В Индии индуистские и мусульманские религиозные организации пытаются различными способами влиять на политические взгляды своих членов.

Важность политической социализации

Страны третьего мира когда-то находились под политическим контролем европейской державы. Примерно с середины ХХ века они продолжали обретать независимость. В этих странах были известны политические структуры имперской европейской власти. Так во многих странах третьего мира политические структуры развивались в подражание империалистической власти. У них также есть свои социальные и политические структуры.

У них также есть свои социальные и политические структуры.

Очень важно обсудить контекст политической социализации этих стран, чтобы знать, сколько лет их собственным политическим и социальным структурам, насколько они изменились, насколько политическая преемственность сохраняется на Западе. Общество постоянно меняется. Обсуждение политической социализации также необходимо, чтобы понять, в какой степени эти изменения влияют на политическую систему.

Заключение

Политическая социализация связана с политической стабильностью общества. Для сохранения политической стабильности в процессе модернизации, индустриализации, урбанизации и различных других изменений необходимо ориентироваться на политическую социализацию. Акцент делается на политической социализации как в либеральной, так и в социалистической системах.

Позвольте мне поделиться с вами тем, что вы узнали из глобализации « Политическая социализация: значение, характеристики и 7 агентов «.