Формирование когнитивного компонента психологической культуры будущих инженеров // Психология образования в XXI веке: теория и практика

‘; for (var i = 0; iАннотация

The article represents the formation the cognitive component of psychological culture through designing of educational program. Results of diagnostics of a level of development of a cognitive component of students’ psychological culture are analyzed.

Ключевые слова: гуманитаризация профессионального образования, образовательная программа, когнитивный компонент психологической культуры будущих инженеров

Рубрика издания: Психологическое образование

Тип материала: материалы конференции

В. Формирование когнитивного компонента психологической культуры будущих инженеров // Психология образования в XXI веке: теория и практика.

В. Формирование когнитивного компонента психологической культуры будущих инженеров // Психология образования в XXI веке: теория и практика.

Полный текст

В сфере высшего образования существует потребность в разработке концептуально-новых подходов к профессиональной подготовке специалистов технических направлений. Особые надежды в этом отношении связываются с гуманитаризацией профессионального образования, направленной не только на повышение их профессиональной компетентности, но и на развитие внутреннего потенциала и адаптационных возможностей молодых специалистов.

Уровень развития общества и современного производства предъявляет новые

требования к развитию интеллектуальных, личностных качеств, творческого стиля

руководства будущих инженеров. Решение задачи мы видим в ориентации

образовательного процесса на формирование у студентов целостной картины мира,

очеловечивание знаний; развитие гуманитарного мировоззрения. Важную роль в

решении этой проблемы мы отводим формированию психологической культуры

будущего инженера.

Важную роль в

решении этой проблемы мы отводим формированию психологической культуры

будущего инженера.

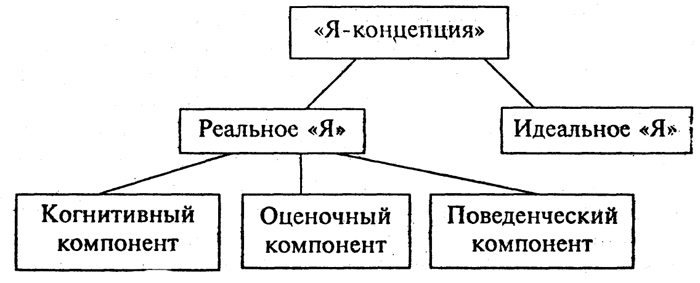

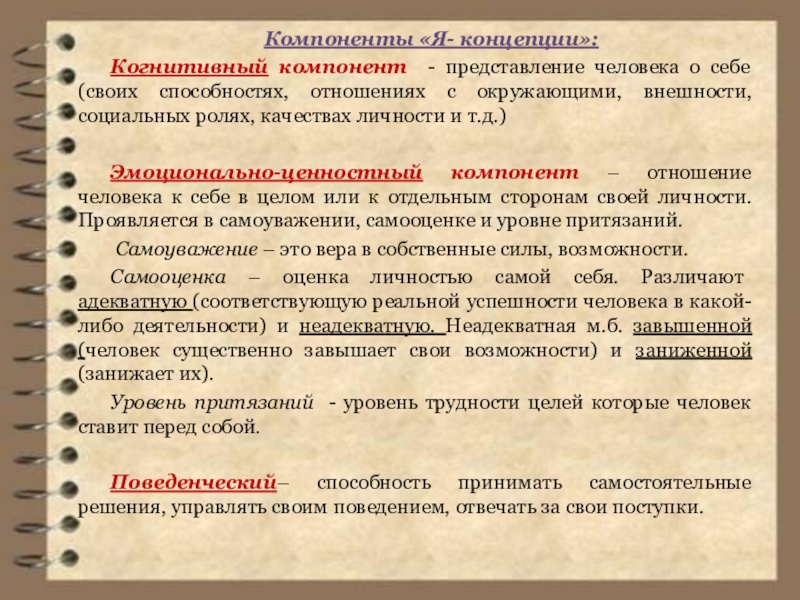

Психологическую культуру мы рассматриваем в рамках психологической антропологии, в которой человек является субъектом деятельности, творцом собственной жизни. Исходя из этого положения, мы определяем психологическую культуру как сложное, целостное, личностное образование, включающее в себя эмоциональный, мотивационный, когнитивный, деятельностный компоненты. Ее содержание определяется не столько характером, объемом, уровнем психологических знаний, сколько психологической компетентностью, т. е. умением адекватно применять эти знания при решении психологических проблем по отношению к себе, другим людям, миру в целом.

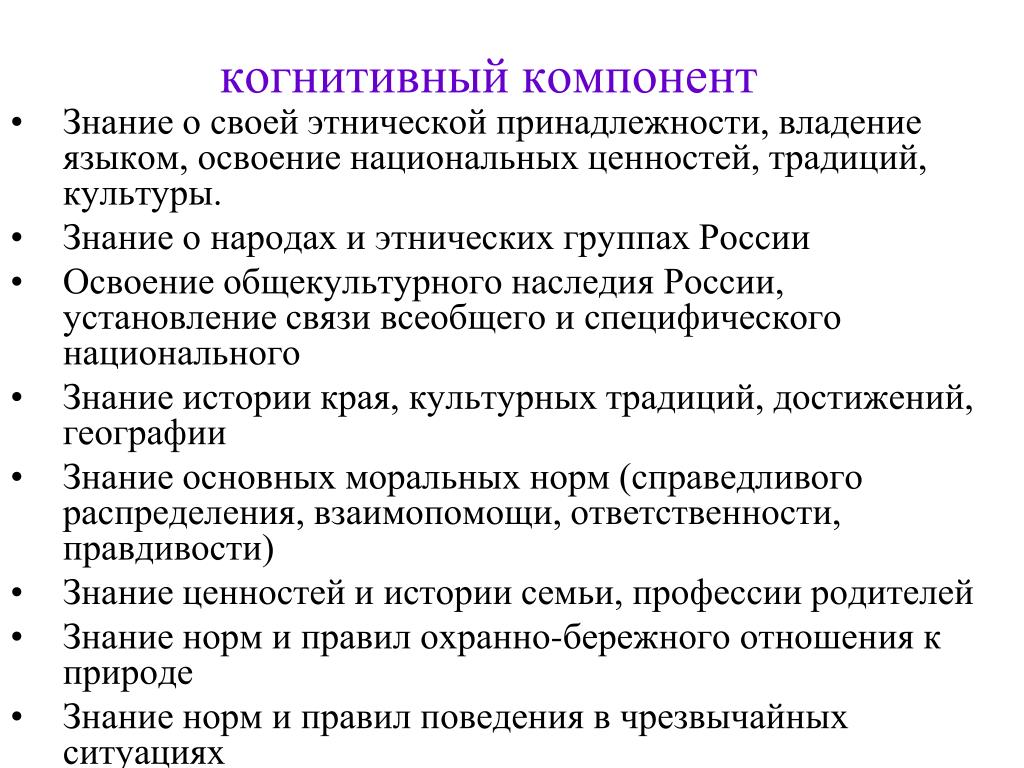

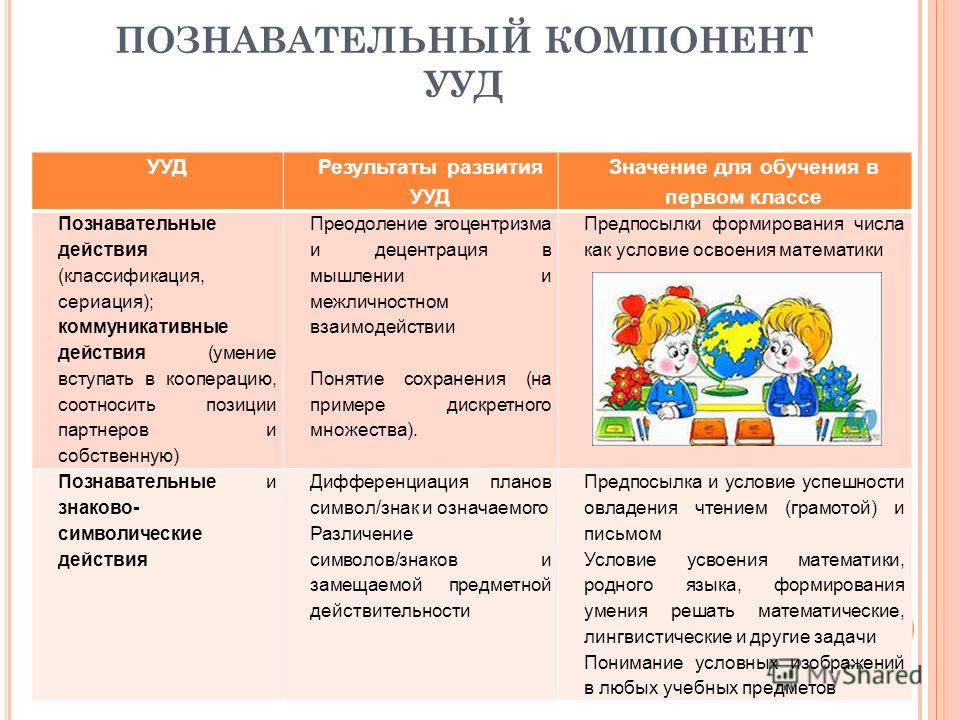

Рассмотрим более подробно когнитивный компонент психологической культуры,

который включает научную осведомленность человека о фактах и закономерностях,

характеризующих его субъективный мир, овладение психологическими знаниями,

умениями, правилами и нормами в сфере поведения, общения, деятельности.

В статье представлены некоторые результаты диагностики уровня развития

когнитивного компонента психологической культуры в экспериментальной группе,

где обучение происходило в рамках разработанной образовательной программы, и

контрольной группе, где обучение происходило по традиционной программе. Для

диагностики был использован комплекс методик, позволяющих получить

разностороннюю и надежную информацию об уровне развития когнитивного

компонента психологической культуры у студентов до и после обучения.

В тесте «Психологические понятия» большинство студентов (90%) экспериментальных групп дают полные научные определения психологическим понятиям. Видно, что студенты не просто заучили эти определения, используя лекции, а осмыслили данные понятия по отношению к себе, своему внутреннему миру. В контрольных группах только 33,85% студентов аналогично справились с этим заданием, большинство из них (66,15%) дословно воспроизводят лекционный материал, не стремясь понять, что это такое, и отнести полученные знания к себе и собственному опыту.

С тестом психологического анализа ситуаций успешно справились большинство

студентов экспериментальных групп (87,14%) и лишь 36,93% студентов контрольных

групп. Оценивая ситуации и поведение другого человека, студенты используют

полученные в ходе обучения психологические знания, при описании опираются на

научные, а не житейские психологические понятия, акцентируют внимание на

содержательных, а не на внешних характеристиках ситуаций и поведения другого

человека.

Анализ сочинений «Мои основные психологические проблемы» показывает, что

91,42% студентов экспериментальных групп и лишь 33,85% студентов контрольных

групп в описаниях собственного душевного мира используют категории и понятия

научной психологии: внимание, эмоции, чувства, потребности, их характеристики.

Это говорит о том, что большинство студентов овладели соответствующими

психологическими знаниями, умениями, с помощью которых можно проанализировать

и описать свой внутренний душевный мир (мысли, переживания, отношения с людьми

и др.). Мы присоединяемся к мнению исследователей, которые считают, что

человек, у которого сформировано умение понимать себя, способен понять и

других людей. У остальных студентов контрольных групп (66,15%) в описаниях

своего внутреннего мира, особенностей собственного поведения преобладают

житейские понятия, студенты не всегда могут понять и объяснить причины своего

поведения.

Анализ ответов на вопросы анкеты показал следующие результаты. Отвечая на вопрос «Что дало им изучение психологии?» студенты экспериментальных групп предложили несколько вариантов. Среди них способность определить по психологическим характеристикам особенности другого человека (15,72%), понимать собственные переживаемые состояния (14,28%) и знать себя (12,85%). Кроме того они теперь умеют правильно взаимодействовать с людьми (10 %) и способны лучше понять другого человека и помочь ему (7,14%) и др. Студенты контрольных групп дают общие ответы: «новые знания», «общее развитие», «узнал свой темперамент», «научился вести себя в стрессовых ситуациях», «я и так все знал».

На вопрос «Возникло ли у Вас желание углубить свои знания?» большинство

студентов экспериментальных групп (74,27%) дают положительный ответ, 8,58%

отмечают, что хотят и дальше изучать психологию, мечтают стать психологами, у

15,72% появился большой интерес к психологической литературе. В контрольных

группах лишь 35,39% студентов желают изучать психологию, 41,55% дают

отрицательный ответ на этот вопрос.

Студенты не понимают, как полученные теоретические знания можно использовать в своей жизни, поэтому на вопрос о необходимом количестве времени на изучение психологии большинство студентов экспериментальных групп (71,42%) и лишь 16,9% студентов контрольных групп хотели бы продолжить обучение.

Полученные результаты свидетельствуют о качественных различиях когнитивного компонента психологической культуры у студентов экспериментальных групп после изучения психологии в рамках специально спроектированной образовательной программы.

Шубницына Татьяна Владиславовна, кандидат психологических наук, Доцент кафедры философии, социологии и психологии Вятского государственного университета, Россия, e-mail: [email protected]

Метрики

Просмотров

Всего: 2677

В прошлом месяце: 7

В текущем месяце: 1

Когнитивный компонент — термин, определение

- Справочник

- Онлайн-калькуляторы

- Тесты с ответами

это знание субъекта о том, к чему относится его социальная установка.

это постепенное достижение понимания или перемен, принятие определенных решений, удачное разрешение межличностных конфликтов, улучшение взаимоотношений либо оценивания.

Общие цели проведения консультирования престарелых граждан Тестирование (от английского слова «опыт», «проба») Метод наблюдения в социальной психологии Психологическое принуждение Контактная группа Телесное Я Специалист Социум (по французской социологической школе) Этикет Разум

Смотреть больше терминовПредмет:

ПсихологияАвтор:

Коврова Анна Владимировна

- Дипломные работы

- Курсовые работы

- Рефераты

- Контрольные работы

- Отчет по практике

- Все предметы

Узнать подробнее

Не получается написать работу самому?

Доверь это кандидату наук!

отношений | Введение в психологию

Цели обучения

- Дать определение отношения и распознать внутреннее изменение отношения людей из-за когнитивного диссонанса

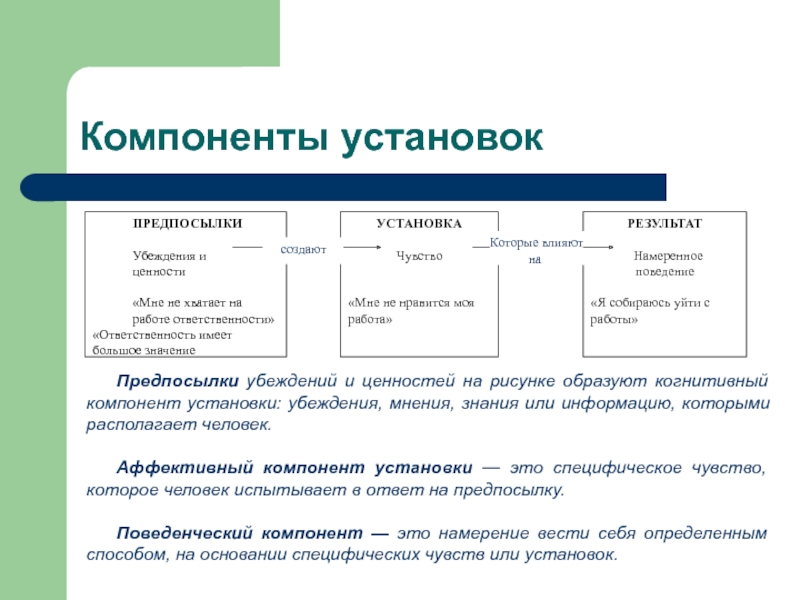

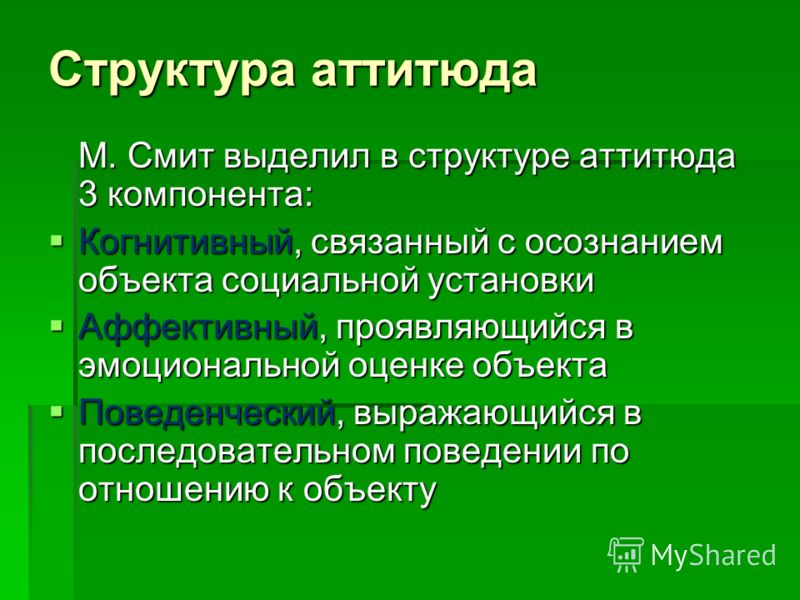

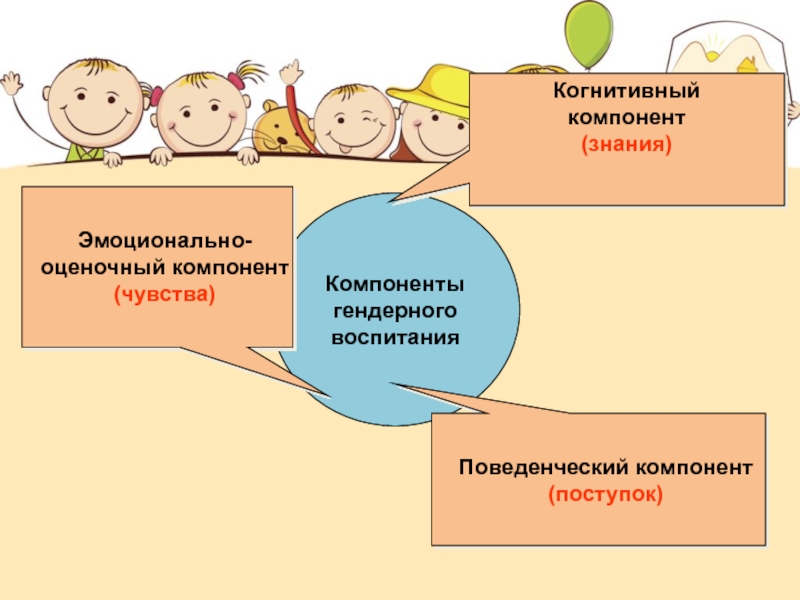

Социальные психологи задокументировали, как сила ситуации может влиять на наше поведение. Теперь обратимся к тому, как сила ситуации может повлиять на наши взгляды и убеждения. Отношение — это наша оценка человека, идеи или объекта. У нас есть отношение ко многим вещам, от продуктов, которые мы можем купить в супермаркете, до людей во всем мире и политической политики. Как правило, отношение бывает благоприятным или неблагоприятным: положительным или отрицательным (Eagly & Chaiken, 19).93). И у них есть три компонента: аффективный компонент (чувства), поведенческий компонент (влияние отношения на поведение) и когнитивный компонент (вера и знание) (Rosenberg & Hovland, 1960).

Теперь обратимся к тому, как сила ситуации может повлиять на наши взгляды и убеждения. Отношение — это наша оценка человека, идеи или объекта. У нас есть отношение ко многим вещам, от продуктов, которые мы можем купить в супермаркете, до людей во всем мире и политической политики. Как правило, отношение бывает благоприятным или неблагоприятным: положительным или отрицательным (Eagly & Chaiken, 19).93). И у них есть три компонента: аффективный компонент (чувства), поведенческий компонент (влияние отношения на поведение) и когнитивный компонент (вера и знание) (Rosenberg & Hovland, 1960).

Например, вы можете положительно относиться к утилизации. Такое отношение должно привести к положительному отношению к переработке (например, «Мне приятно перерабатывать отходы» или «Мне приятно осознавать, что я вношу небольшой вклад в сокращение количества отходов, которые попадают на свалки»). Безусловно, такое отношение должно отражаться в нашем поведении: вы действительно перерабатываете так часто, как только можете. Наконец, это отношение будет отражаться в благоприятных мыслях (например, «Переработка полезна для окружающей среды» или «Переработка — это ответственное дело»).

Наконец, это отношение будет отражаться в благоприятных мыслях (например, «Переработка полезна для окружающей среды» или «Переработка — это ответственное дело»).

На наши взгляды и убеждения влияют не только внешние силы, но и внутренние влияния, которые мы контролируем. Как и наше поведение, наши взгляды и мысли не всегда меняются под давлением ситуации, но они могут быть сознательно изменены по нашей собственной воле. В этом разделе мы обсудим условия, при которых мы хотели бы изменить наши собственные взгляды и убеждения.

Попробуйте

Что такое когнитивный диссонанс?

Социальные психологи зафиксировали, что хорошее отношение к себе и поддержание положительной самооценки является мощным мотиватором человеческого поведения (Tavris & Aronson, 2008). В Соединенных Штатах представители преобладающей культуры обычно очень высокого мнения о себе и считают себя хорошими людьми, превосходящими средний уровень по многим желаемым качествам (Ehrlinger, Gilovich, & Ross, 2005). Часто наше поведение, установки и убеждения страдают, когда мы сталкиваемся с угрозой нашей самооценке или позитивному представлению о себе. Психолог Леон Фестингер (1957) определил когнитивный диссонанс как психологический дискомфорт, возникающий из-за наличия двух или более противоречивых установок, поведения или когниций (мыслей, убеждений или мнений). Теория когнитивного диссонанса Фестингера утверждает, что когда мы сталкиваемся с конфликтом в нашем поведении, отношениях или убеждениях, который идет вразрез с нашим положительным самовосприятием, мы испытываем психологический дискомфорт (диссонанс). Например, если вы считаете, что курение вредно для вашего здоровья, но продолжаете курить, вы испытываете конфликт между своими убеждениями и поведением.

Часто наше поведение, установки и убеждения страдают, когда мы сталкиваемся с угрозой нашей самооценке или позитивному представлению о себе. Психолог Леон Фестингер (1957) определил когнитивный диссонанс как психологический дискомфорт, возникающий из-за наличия двух или более противоречивых установок, поведения или когниций (мыслей, убеждений или мнений). Теория когнитивного диссонанса Фестингера утверждает, что когда мы сталкиваемся с конфликтом в нашем поведении, отношениях или убеждениях, который идет вразрез с нашим положительным самовосприятием, мы испытываем психологический дискомфорт (диссонанс). Например, если вы считаете, что курение вредно для вашего здоровья, но продолжаете курить, вы испытываете конфликт между своими убеждениями и поведением.

Рисунок 1 . Когнитивный диссонанс вызывается противоречивыми убеждениями и поведением. Вера в то, что сигареты вредны для вашего здоровья, но курение сигарет в любом случае может вызвать когнитивный диссонанс. Чтобы уменьшить когнитивный диссонанс, люди могут изменить свое поведение, например, бросить курить, или изменить свои убеждения, например, отказаться от доказательств того, что курение вредно. (кредит «сигареты»: модификация работы CDC/Debora Cartagena; «патч»: модификация «RegBarc»/Wikimedia Commons; «курение»: модификация работы Тима Паркинсона)

Чтобы уменьшить когнитивный диссонанс, люди могут изменить свое поведение, например, бросить курить, или изменить свои убеждения, например, отказаться от доказательств того, что курение вредно. (кредит «сигареты»: модификация работы CDC/Debora Cartagena; «патч»: модификация «RegBarc»/Wikimedia Commons; «курение»: модификация работы Тима Паркинсона)

Более поздние исследования задокументировали, что диссонанс вызывают только противоречивые знания, которые угрожают позитивному представлению людей о себе (Greenwald & Ronis, 1978). Дополнительные исследования показали, что диссонанс не только доставляет психологический дискомфорт, но также может вызывать физиологическое возбуждение (Croyle & Cooper, 1983) и активировать области мозга, важные для эмоций и когнитивных функций (van Veen, Krug, Schooler, & Carter, 2009). Когда мы сталкиваемся с когнитивным диссонансом, мы мотивированы уменьшить его, потому что это психологически, физически и умственно неудобно. Мы можем уменьшить когнитивный диссонанс, приведя наши познания, отношения и поведение в соответствие, то есть сделав их гармоничными. Это можно сделать разными способами, например:

Это можно сделать разными способами, например:

- изменение нашего противоречивого поведения (например, отказ от курения),

- изменение наших представлений посредством рационализации или отрицания (например, говоря себе, что риски для здоровья можно снизить, куря сигареты с фильтром),

- , добавляя новое познание (например, «Курение подавляет мой аппетит, поэтому я не набираю лишний вес, что полезно для моего здоровья»).

Классический пример когнитивного диссонанса — 20-летний Джон, который поступает на военную службу. Во время учебного лагеря он просыпается в 5:00 утра, хронически недосыпает, на него кричат, весь в укусах песчаных блох, физически в синяках и побоях и морально истощен (рис. 2). Становится хуже. Новобранцы, дожившие до 11-й недели учебного лагеря, должны пройти 54 часа непрерывных тренировок.

Рисунок 2 . Человеку, избравшему трудный путь, помимо многих других неудобств приходится сталкиваться с когнитивным диссонансом. (кредит: Тайлер Дж. Болкен)

(кредит: Тайлер Дж. Болкен)

Неудивительно, что Джон несчастен. Никто не любит быть несчастным. В подобных ситуациях люди могут изменить свои убеждения, отношение или поведение. Последний вариант, изменение поведения, Джону не доступен. Он записался в армию на четыре года и не может уйти по закону.

Если Джон продолжит думать о том, как он несчастен, это будут очень долгие четыре года. Он будет находиться в постоянном состоянии когнитивного диссонанса. В качестве альтернативы этому страданию Джон может изменить свои убеждения или взгляды. Он может сказать себе: «Я становлюсь сильнее, здоровее и острее. Я учусь дисциплине и тому, как защищать себя и свою страну. То, чем я занимаюсь, действительно важно». Если это его убеждение, он поймет, что становится сильнее благодаря своим испытаниям. Тогда он почувствует себя лучше и не будет испытывать когнитивный диссонанс, а это дискомфортное состояние.

Попробуйте

Эффект инициации

Военный пример демонстрирует наблюдение, что трудная инициация в группу влияет на то, чтобы мы больше любили группу. Другая концепция социальной психологии, оправдание усилий , предполагает, что мы ценим цели и достижения, к которым приложили много усилий. Согласно этой теории, если нам трудно чего-то достичь, мы считаем, что это более ценно. Например, если вы переезжаете в квартиру и часами собираете комод, который купили в ИКЕА, вы будете ценить его больше, чем более изысканный комод, который купили вам родители. Мы не хотим тратить время и усилия на то, чтобы присоединиться к группе, которую мы в конечном итоге покидаем. Классический эксперимент Аронсона и Миллса (1959) продемонстрировал это обоснование эффекта усилий. Студенты колледжа вызвались присоединиться к группе в кампусе, которая регулярно собиралась для обсуждения психологии секса. Участники были случайным образом распределены по одному из трех условий: отсутствие инициации, легкая инициация и трудная инициация в группу. После участия в первой дискуссии, которая намеренно была сделана очень скучной, участники оценили, насколько им понравилась группа.

Другая концепция социальной психологии, оправдание усилий , предполагает, что мы ценим цели и достижения, к которым приложили много усилий. Согласно этой теории, если нам трудно чего-то достичь, мы считаем, что это более ценно. Например, если вы переезжаете в квартиру и часами собираете комод, который купили в ИКЕА, вы будете ценить его больше, чем более изысканный комод, который купили вам родители. Мы не хотим тратить время и усилия на то, чтобы присоединиться к группе, которую мы в конечном итоге покидаем. Классический эксперимент Аронсона и Миллса (1959) продемонстрировал это обоснование эффекта усилий. Студенты колледжа вызвались присоединиться к группе в кампусе, которая регулярно собиралась для обсуждения психологии секса. Участники были случайным образом распределены по одному из трех условий: отсутствие инициации, легкая инициация и трудная инициация в группу. После участия в первой дискуссии, которая намеренно была сделана очень скучной, участники оценили, насколько им понравилась группа. Участники, которые прошли сложный процесс инициации, чтобы присоединиться к группе, оценили группу более положительно, чем участники с легким инициированием или без него (рис. 3).

Участники, которые прошли сложный процесс инициации, чтобы присоединиться к группе, оценили группу более положительно, чем участники с легким инициированием или без него (рис. 3).

Рисунок 3 . Оправдание усилий оказывает отчетливое влияние на человека, которому нравится группа. Студенты в сложном состоянии инициации полюбили группу больше, чем студенты в других условиях из-за оправданности усилий.

Подобные эффекты можно увидеть в более позднем исследовании того, как усилия учащихся влияют на оценки курса. Heckert, Latier, Ringwald-Burton и Drazen (2006) опросили 463 студента, зачисленных на курсы в университетах Среднего Запада, на предмет того, сколько усилий требуется от них на курсах. Кроме того, студентов также попросили оценить различные аспекты курса. Учитывая то, что вы только что прочитали, неудивительно, что те курсы, которые были связаны с наивысшим уровнем усилий, были оценены как более ценные, чем те, которые этого не сделали. Кроме того, студенты указали, что они узнали больше на курсах, требующих больших усилий, независимо от оценок, которые они получили на этих курсах (Heckert et al. , 2006).

, 2006).

Помимо классического военного примера и групповой инициации, можете ли вы привести другие примеры когнитивного диссонанса? Вот один из них: Марко и Мария живут в округе Фэрфилд, штат Коннектикут, одном из самых богатых районов США с очень высокой стоимостью жизни. Марко работает удаленно из дома, а Мария не работает вне дома. Они снимают очень маленький дом более чем за 3000 долларов в месяц. Мария покупает одежду в комиссионных магазинах и экономит, где может. Они жалуются, что у них никогда нет денег и что они не могут купить ничего нового. На вопрос, почему они не переезжают в менее дорогое место, поскольку Марко работает удаленно, они отвечают, что округ Фэрфилд прекрасен, они любят пляжи и чувствуют себя там комфортно. Как теория когнитивного диссонанса применима к выбору Марко и Марии?

Попробуйте

Подумай об этом

Когнитивный диссонанс часто возникает после принятия важного решения, что называется диссонансом после принятия решения (или, говоря популярным языком, раскаянием покупателя). Опишите недавнее принятое вами решение, которое вызвало диссонанс, и опишите, как вы его разрешили.

Опишите недавнее принятое вами решение, которое вызвало диссонанс, и опишите, как вы его разрешили.

Глоссарий

отношение: оценки или чувства по отношению к человеку, идее или объекту, которые обычно являются положительными или отрицательными

когнитивный диссонанс: психологический дискомфорт, который возникает из-за конфликта в поведении, отношениях или убеждениях человека, который идет вразрез с его позитивным самовосприятием

Поддержите!

У вас есть идеи по улучшению этого контента? Мы будем признательны за ваш вклад.

Улучшить эту страницуПодробнее

1.2 Аффект, поведение и познание – Принципы социальной психологии – 1-е международное издание H5P

Глава 1. Введение в социальную психологию

- Дайте определение и дифференцируйте аффект, поведение, и познание по мнению социальных психологов.

- Обобщить принципы социального познания.

Социальная психология основана на азбуке аффекта, поведения и познания . Чтобы эффективно поддерживать и улучшать нашу собственную жизнь посредством успешного взаимодействия с другими, мы полагаемся на эти три основные и взаимосвязанные человеческие способности:

- А аффект (чувства)

- B поведение (взаимодействия)

- C познание (мысль)

Как видите, эти три аспекта прямо отражают идею нашего определения социальной психологии — изучение чувств, поведения и мыслей людей в социальной ситуации. Хотя мы часто будем обсуждать каждую из способностей по отдельности, имейте в виду, что все три работают вместе, создавая человеческий опыт. Теперь давайте рассмотрим отдельно роли познания, аффекта и поведения.

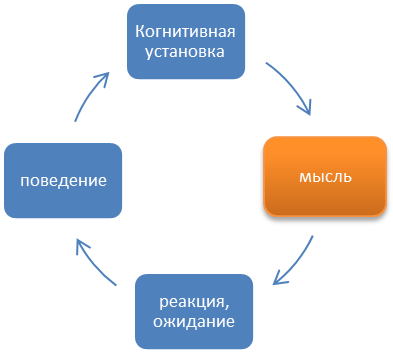

Человеческий мозг содержит около 86 миллиардов нейронов, каждый из которых может контактировать с десятками тысяч других нейронов. Отличительной чертой мозга млекопитающих, в том числе человека, является недавно развившаяся кора головного мозга — часть мозга, участвующая в мышлении. Люди очень умны, и они используют познание во всех сферах своей социальной жизни. Психологи называют познание умственной деятельностью по обработке информации и использованию этой информации в суждениях. познание, связанное с социальной деятельностью и помогающее нам понять и предсказать поведение себя и других.

Рис. 1.6. Кора головного мозга — это часть мозга, отвечающая за мышление. Большая часть его работы — социальное познание — размышления о других людях и их понимание. Со временем у людей развивается набор социальных знаний, который содержит информацию о себе, других людях, социальных отношениях и социальных группах. В социальной психологии особенно важны два типа знания: схемы и отношения. A — это представление знаний, которое включает информацию о человеке или группе (например, наши знания о том, что Джо — дружелюбный парень или что итальянцы романтичны). — это репрезентация знаний, которая включает прежде всего нашу симпатию или неприязнь к человеку, предмету или группе («Мне очень нравится Джули»; «Мне не нравится моя новая квартира»). Сформировав их, как схемы, так и установки позволяют нам быстро и без долгих размышлений судить о том, является ли кто-то или что-то, с чем мы сталкиваемся, хорошим или плохим, полезным или вредным, следует искать или избегать. Таким образом, схемы и установки оказывают важное влияние на нашу обработку социальной информации и социальное поведение.

A — это представление знаний, которое включает информацию о человеке или группе (например, наши знания о том, что Джо — дружелюбный парень или что итальянцы романтичны). — это репрезентация знаний, которая включает прежде всего нашу симпатию или неприязнь к человеку, предмету или группе («Мне очень нравится Джули»; «Мне не нравится моя новая квартира»). Сформировав их, как схемы, так и установки позволяют нам быстро и без долгих размышлений судить о том, является ли кто-то или что-то, с чем мы сталкиваемся, хорошим или плохим, полезным или вредным, следует искать или избегать. Таким образом, схемы и установки оказывают важное влияние на нашу обработку социальной информации и социальное поведение.

Социальное познание предполагает активную интерпретацию событий. В результате разные люди могут делать разные выводы об одних и тех же событиях. Когда Индира улыбается Роберту, он может подумать, что она испытывает к нему романтическое влечение, тогда как она может подумать, что она просто дружелюбна. Когда Майк рассказывает анекдот о поляках, он может подумать, что это смешно, но Ванда может подумать, что он предвзят. Все 12 членов присяжных, которые обсуждают исход судебного процесса, слышали одни и те же показания, но собственные схемы и установки каждого присяжного могут привести к тому, что он или она интерпретирует доказательства по-разному. Тот факт, что разные люди по-разному интерпретируют одни и те же события, делает жизнь интересной, но иногда может привести к разногласиям и конфликтам. Социальные психологи изучают, как люди интерпретируют и понимают свой мир и, в частности, как они судят о причинах поведения других людей.

Когда Майк рассказывает анекдот о поляках, он может подумать, что это смешно, но Ванда может подумать, что он предвзят. Все 12 членов присяжных, которые обсуждают исход судебного процесса, слышали одни и те же показания, но собственные схемы и установки каждого присяжного могут привести к тому, что он или она интерпретирует доказательства по-разному. Тот факт, что разные люди по-разному интерпретируют одни и те же события, делает жизнь интересной, но иногда может привести к разногласиям и конфликтам. Социальные психологи изучают, как люди интерпретируют и понимают свой мир и, в частности, как они судят о причинах поведения других людей.

Социальный аффект: чувства к себе и другим

относится к чувствам, которые мы испытываем в повседневной жизни . В течение дня мы можем чувствовать себя счастливыми или грустными, завистливыми или благодарными, гордыми или смущенными. Хотя аффект может быть вредным, если он не регулируется или не контролируется, наши аффективные переживания обычно помогают нам действовать эффективно и таким образом, что увеличивают наши шансы на выживание. Аффект сигнализирует нам, что все идет хорошо (например, потому что мы в хорошем настроении, испытываем радость или спокойствие) или что все идет не так хорошо (мы в плохом настроении, беспокоимся, расстроены или злимся). Аффект также может привести к поведению, соответствующему нашему восприятию данной ситуации. Когда мы счастливы, мы можем искать других и общаться с ними; когда мы злимся, мы можем атаковать; когда мы боимся, мы можем убежать.

Аффект сигнализирует нам, что все идет хорошо (например, потому что мы в хорошем настроении, испытываем радость или спокойствие) или что все идет не так хорошо (мы в плохом настроении, беспокоимся, расстроены или злимся). Аффект также может привести к поведению, соответствующему нашему восприятию данной ситуации. Когда мы счастливы, мы можем искать других и общаться с ними; когда мы злимся, мы можем атаковать; когда мы боимся, мы можем убежать.

Мы испытываем аффект в виде настроения и эмоций . относится к положительным или отрицательным чувствам, которые лежат в основе нашего повседневного опыта . Большую часть времени мы находимся в относительно хорошем настроении, а позитивное настроение имеет некоторые положительные последствия — оно побуждает нас делать то, что необходимо, и максимально использовать ситуации, в которых мы находимся (Isen, 2003). Когда мы в хорошем настроении, наши мыслительные процессы открываются, и мы с большей вероятностью обращаемся к другим. Мы более дружелюбны и готовы помочь другим, когда у нас хорошее настроение, чем когда мы в плохом, и мы можем мыслить более творчески (De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008). С другой стороны, когда мы в плохом настроении, мы, скорее всего, предпочтем остаться в одиночестве, а не взаимодействовать с другими, и страдает наша креативность.

Мы более дружелюбны и готовы помочь другим, когда у нас хорошее настроение, чем когда мы в плохом, и мы можем мыслить более творчески (De Dreu, Baas, & Nijstad, 2008). С другой стороны, когда мы в плохом настроении, мы, скорее всего, предпочтем остаться в одиночестве, а не взаимодействовать с другими, и страдает наша креативность.

— это кратковременные, но часто интенсивные психические и физиологические эмоциональные состояния . По сравнению с настроениями эмоции короче, сильнее и имеют более специфические формы аффекта. Эмоции вызываются конкретными событиями (например, тем, что заставляет нас ревновать или злиться), и они сопровождаются высоким уровнем возбуждения. В то время как мы испытываем настроение в обычных повседневных ситуациях, мы испытываем эмоции только тогда, когда что-то необычное или необычное. Эмоции играют адаптивную роль, помогая нам направлять наше социальное поведение. Точно так же, как мы бежим от змеи, потому что змея вызывает страх, мы можем попытаться загладить свою вину перед другими людьми, когда чувствуем себя виноватыми.

Социальное поведение: взаимодействие с другими

Поскольку мы взаимодействуем и влияем друг на друга каждый день, мы развили способность сделать эти взаимодействия эффективными и действенными. Мы сотрудничаем с другими людьми, чтобы добиться результатов, которых не смогли бы добиться сами, и мы обмениваемся товарами, услугами и другими благами с другими людьми. Такое поведение необходимо для выживания в любом обществе (Kameda, Takezawa, & Hastie, 2003; Kameda, Takezawa, Tindale, & Smith, 2002).

Обмен товарами, услугами, эмоциями и другими социальными результатами известен как . Социальные вознаграждения (положительные результаты, которые мы даем и получаем, когда взаимодействуем с другими) включают в себя такие блага, как внимание, похвала, привязанность, любовь и финансовая поддержка. С другой стороны, социальные издержки (негативные результаты, которые мы даем и получаем, взаимодействуя с другими), включают, например, разочарование, возникающее при возникновении разногласий с другими, чувство вины, которое возникает, если мы понимаем, что действовали ненадлежащим образом, и усилия, затраченные на развитие и поддержание гармоничных межличностных отношений.

Представьте себе первокурсника колледжа или университета, который пытается решить, вступать ему в студенческий клуб или нет. Вступление в клуб сопряжено с издержками, такими как членские взносы, необходимость подружиться с каждым из других членов клуба, посещать собрания клуба и так далее. С другой стороны, существуют потенциальные преимущества членства в группе, в том числе наличие группы друзей со схожими интересами и социальной сети, которая поможет найти мероприятия для участия. Чтобы решить, присоединяться или нет, учащийся должен взвесить как социальные, так и материальные затраты и выгоды, прежде чем прийти к выводу (Moreland & Levine, 2006).

Обычно люди предпочитают максимизировать собственные результаты, пытаясь получить как можно больше социальных вознаграждений и минимизируя свои социальные издержки. Такое поведение согласуется с целью защиты и самосовершенствования. Но хотя люди ведут себя в соответствии с целями заботы о себе, эти цели сдерживаются заботой о других: целями уважения, принятия и сотрудничества с другими. В результате социальный обмен, как правило, является справедливым и равноправным, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Представьте, например, что кто-то просит вас сделать для него одолжение, и вы это делаете. Если бы они заботились только о своем самосовершенствовании, они могли бы просто принять услугу, не думая о том, чтобы отплатить вам. Тем не менее, и вы, и они поймут, что вы наверняка ожидаете, что они будут готовы оказать вам такую же услугу, если вы попросите их об этом позже.

В результате социальный обмен, как правило, является справедливым и равноправным, по крайней мере, в долгосрочной перспективе. Представьте, например, что кто-то просит вас сделать для него одолжение, и вы это делаете. Если бы они заботились только о своем самосовершенствовании, они могли бы просто принять услугу, не думая о том, чтобы отплатить вам. Тем не менее, и вы, и они поймут, что вы наверняка ожидаете, что они будут готовы оказать вам такую же услугу, если вы попросите их об этом позже.

Одним из результатов совместной жизни людей небольшими группами на протяжении тысячелетий является то, что люди научились сотрудничать, предоставляя помощь тем, кто в ней нуждается, с ожиданием возврата выгоды в будущем . Этот взаимный и, как правило, справедливый обмен благами известен как . Человеку, который временно болен или ранен, будет полезна помощь, которую он или она может получить от других в это время. И в соответствии с принципом взаимного альтруизма другие члены группы будут готовы оказать эту помощь нуждающемуся человеку, потому что они ожидают, что такая же помощь будет оказана и им, если они в ней нуждаются. Однако для того, чтобы взаимный альтруизм работал, люди должны следить за тем, как происходит обмен благами, чтобы быть уверенным, что все играют по правилам. Если один человек начинает получать пособия, не выплачивая их обратно, это нарушает принцип взаимности и не должно продолжаться слишком долго. На самом деле, исследования показали, что люди, по-видимому, особенно хорошо выявляют «мошенников» — тех, кто не выполняет свои обязательства в отношении взаимного альтруизма, — и что таких людей оценивают крайне негативно (Mealey, Daood, & Krage, 19).96; Туби и Космидес, 1992).

Однако для того, чтобы взаимный альтруизм работал, люди должны следить за тем, как происходит обмен благами, чтобы быть уверенным, что все играют по правилам. Если один человек начинает получать пособия, не выплачивая их обратно, это нарушает принцип взаимности и не должно продолжаться слишком долго. На самом деле, исследования показали, что люди, по-видимому, особенно хорошо выявляют «мошенников» — тех, кто не выполняет свои обязательства в отношении взаимного альтруизма, — и что таких людей оценивают крайне негативно (Mealey, Daood, & Krage, 19).96; Туби и Космидес, 1992).

- Мы используем аффект, поведение и познание, чтобы помочь нам успешно взаимодействовать с другими.

- Социальное познание относится к нашим мыслям и интерпретациям себя и других людей. Со временем мы вырабатываем схемы и отношения, которые помогают нам лучше понимать других и более успешно взаимодействовать с ними.

- Аффект относится к чувствам, которые мы испытываем как часть жизни, и включает в себя как настроения, так и эмоции.

- Социальное поведение находится под влиянием принципов взаимного альтруизма и социального обмена.

- Вспомните случай, когда у вас было важное общение или вы приняли важное решение. Проанализируйте свои реакции на ситуацию с точки зрения аффекта, поведения и познания.

- Подумайте, когда вы в последний раз участвовали в случае взаимного альтруизма, и опишите, что произошло.

Ссылки

De Dreu, C.K.W., Baas, M., & Nijstad, B.A. (2008). Гедонический тон и уровень активации в связи настроение-творчество: на пути к модели двойного пути к творчеству. Журнал личности и социальной психологии, 94 (5), 739–756.

Айзен, А. М. (2003). Положительный аффект как источник силы человека. В 90 202 Психология человеческих сил: фундаментальные вопросы и будущие направления позитивной психологии 90 203 (стр. 179–195). Вашингтон, округ Колумбия: Американская психологическая ассоциация.

Камеда, Т., Такедзава, М., и Хасти, Р. (2003). Логика социального обмена: эволюционный игровой анализ развития адаптивной нормы. Обзор личности и социальной психологии, 7 (1), 2–19..

(2003). Логика социального обмена: эволюционный игровой анализ развития адаптивной нормы. Обзор личности и социальной психологии, 7 (1), 2–19..

Камеда, Т., Такедзава, М., Тиндейл, Р.С., и Смит, К.М. (2002). Социальный обмен и снижение риска: изучение вычислительного алгоритма психологии неожиданной прибыли. Эволюция и поведение человека, 23 (1), 11–33.

Мили, Л., Дауд, К., и Краге, М. (1996). Расширенная память на лица мошенников. Этология и социобиология, 7 (2), 119–128.

Морленд, Р.Л., и Левин, Дж.М. (ред.). (2006). Социализация в организациях и рабочих группах . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Psychology Press.

Туби, Дж., и Космидес, Л. (1992). Психологические основы культуры. В JH Barkow & L. Cosmides (Eds.), Адаптированный разум: эволюционная психология и формирование культуры (стр. 666). Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Атрибуты СМИ

- «icy*kiss» от smcgee находится под лицензией CC BY-NC 2.