Тест «Несуществующее животное»: интерпретация и анализ рисунка

В статье мы расскажем:

- Тест «Несуществующее животное»: описание

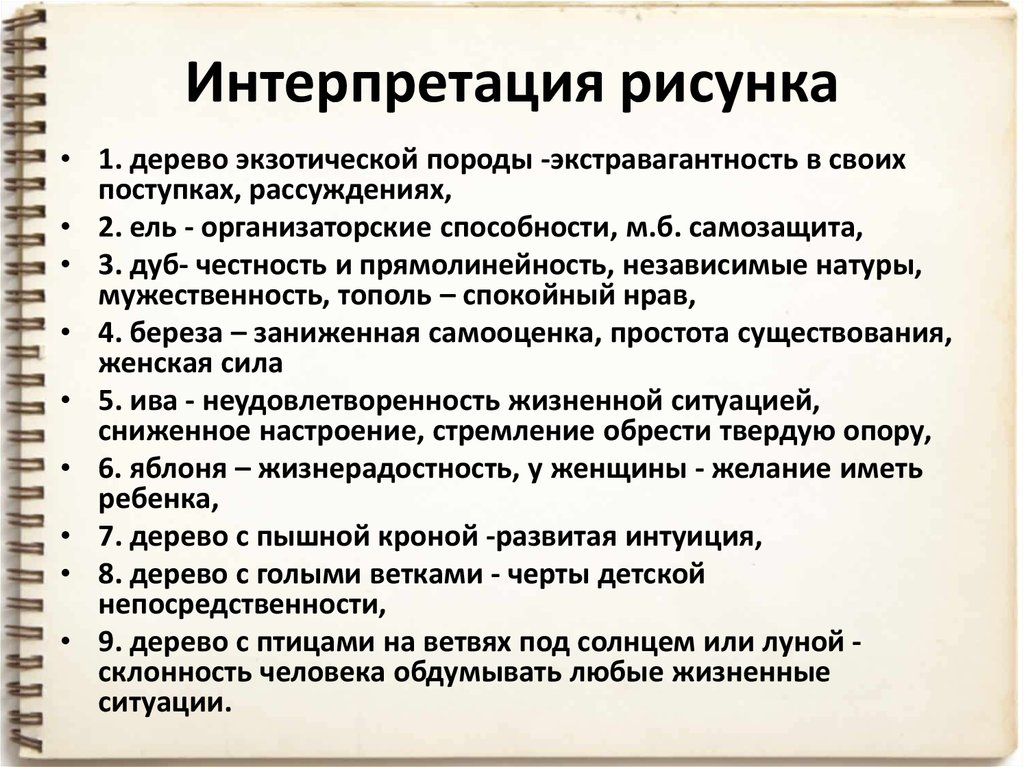

- Получите бесплатный анализ рисунка дерева от нашего эксперта Татьяны Кузнецовой

- Интерпретации теста

- Анализ рисунка от психолога

- Отзывы о тесте

- Заключение

Тест «Несуществующее животное» широко применяется в психологических исследованиях, так как из всех рисуночных тестов он наиболее информативен. Тест направлен на исследование психомоторных связей и особенностей психики. Исследования применяются среди старших дошкольников и взрослых. В статье мы расскажем все про тест «Несуществующее животное», поделимся с вами вариантами интерпретации рисунка, а также покажем подробный анализ.

Тест «Несуществующее животное»: описание

Разработкой этого тест занимался психолог М.З. Дукаревич. Тест относится к проективным методикам, это значит, что не надо использовать стимульный или наглядный материал.

- Насколько высокая самооценка;

- Какой уровень имеет умственное развитие;

- Есть ли чувство тревоги у обследуемого, и на каком оно уровне;

- Имеется ли агрессия и депрессивность у человека;

- Какова открытость человека к общению с окружающими;

- Насколько творческая личность.

Основной и главной целью этой методики является понятие внутреннего состояния человека. Сам тест довольно просто сделать, так как для этого не нужно какое-то специальное оборудование. Всего лишь карандаш и бумага.

Надо понимать, что точный вывод после прохождения одного теста ждать не стоит. Ведь тестирование лишь предполагает состояние пациента. А заключительный вывод о психическом состоянии может сделать только психолог и только после использования других методик, кроме этой.

А заключительный вывод о психическом состоянии может сделать только психолог и только после использования других методик, кроме этой.

Инструкция

Для теста нам понадобятся:

- бумага А4

- цветные карандаши

Испытуемому предлагается лист бумаги А4 в той плоскости, в которой он захочет рисовать. Ему надо лишь нарисовать животное, которого не существует в природе.

Когда испытуемым заканчивает рисовать несуществующее животное, ему задают ряд вопросов.

Примерный перечень вопросов:

- Где живет это животное?

- Что оно кушает?

- С кем оно живет?

- Как оно себя ведет при опасности, например, при нападении на него?

- Есть ли у него друзья и враги? Кто они?

- Что ему нужно для полного счастья?

Интерпретации теста

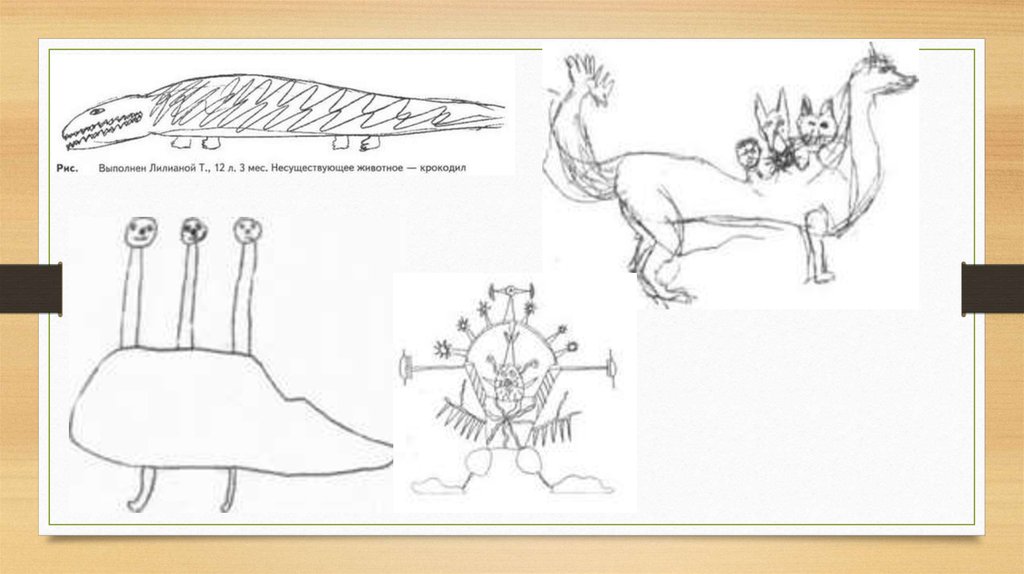

Типы животных

Время поговорить о типах животных, которых рисуют чаще всего.

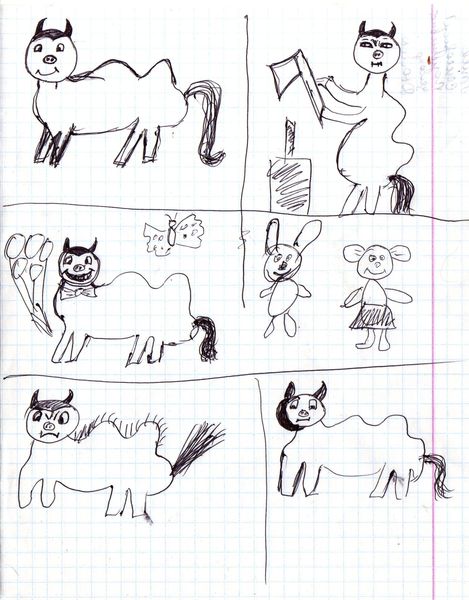

- Первый тип – это существующее животное, например, кошка или собака. Для пяти – шестилетнего ребенка это является нормой, но для подростка и взрослого, это говорит все-таки о скудности воображения.

- Второй тип – это изображение вымершего животного, реально существовавшего. Примером могут быть динозавры.

- Третий тип – это животное, которое существует в нашей культуре, но в реальной жизни не существовало. Например, различного рода русалки, гномы, единорог и многое другое. Это говорит о скудности воображения у взрослых, но для 8-9-летнего ребенка это нормально.

- Четвертый тип животных, которых тоже часто рисуют, это так называемые составные животные. Например, берется голова крокодила, а ноги зайца, так называемый крокозай. Это изображение скорее свойственно рационалистом, чем творческим личностям.

- Пятый тип животных – это животные, которые состоят из различных механических частей.

Такое животное чаще всего изображают люди с нестандартным мышлением и вообще подходу к жизни. Пресловутое и сложное изображение животного, которое выглядит настолько целостно, что мы не можем даже сравнить его ни с одним животным по сходству в нашем мире. Это говорит о действительной творческой натуре.

Такое животное чаще всего изображают люди с нестандартным мышлением и вообще подходу к жизни. Пресловутое и сложное изображение животного, которое выглядит настолько целостно, что мы не можем даже сравнить его ни с одним животным по сходству в нашем мире. Это говорит о действительной творческой натуре.

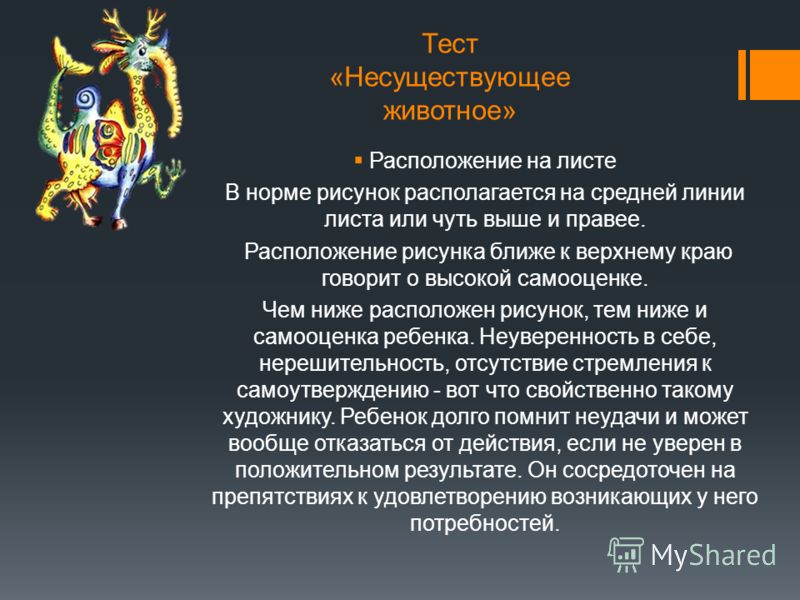

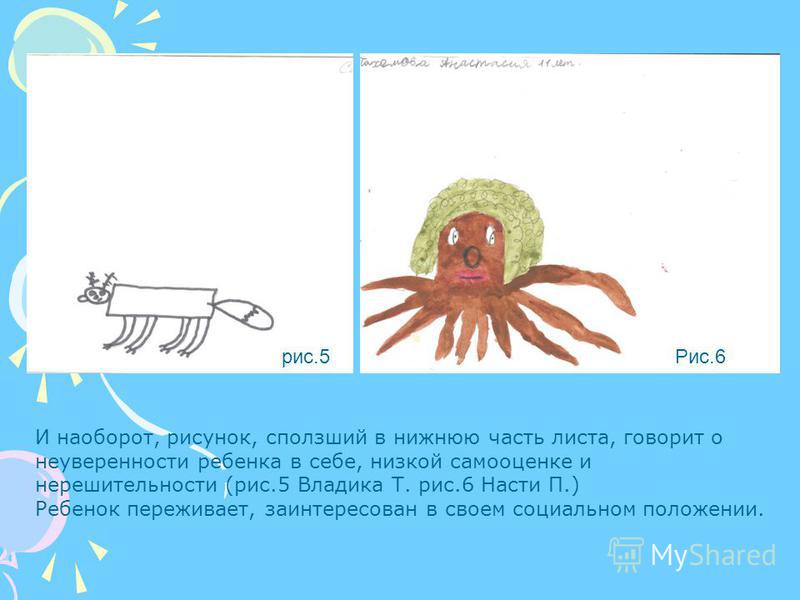

Расположение рисунка на листе

Одним из основных важных критериев является расположение рисунка на листе:

- в норме рисунок должен располагаться в центре листа вертикально расположенного;

- если рисунок располагается ближе к верхнему краю листа, это говорит о завышенной самооценке, о недовольстве своим положением в обществе и к стремлению к самоутверждению;

- ближе к нижнему краю листа – это обратная тенденция, которая говорит про заниженную самооценку, нерешительность, неуверенность в себе.

Голова или ее заменяющие

Вторым важным показателем является центральная смысловая часть фигуры – это голова или ее заменяющие.

| Характеристика | Интерпретация |

| Голова повернута вправо | Можно говорить о действенности человека |

| Голова повернута влево | Можно говорить о том, что человек склонен к размышлению и рефлексии. В основном это человек мыслей, а не действия |

| Голова повернута анфас, то есть, на смотрящего | Можно говорить уже о такой тенденции, как эгоцентризм |

Надо обратить внимание на увеличенный размер головы относительно тела – это говорит о том, что человек ценит рациональные начала, причем не только в себе, но и в окружающих.

Расположение деталей на голове

В эту категорию входят:

- Рот;

- Глаза.

Уши имеют прямое значение – это заинтересованность в информации, в частности информации о себе.

Рот

| Характеристика | Интерпретация |

| Открыт, без прорисовки губ, с большим языком | Говорит о болтливости человека |

| Прорисована еще губа | Это говорит о чувствительности человека |

| Это говорит о защитной агрессии человека |

Глаза также имеют прямое значение – это отражение страха, при этом это подчёркивается прорисовкой радужки.

Хвост

| Характеристика | Интерпретация |

| Хвост повернут вправо | |

| Хвост повернут влево | Это отношение человека к своим мыслям и решениям |

Тело и ноги

| Характеристика | Интерпретация |

| Нет ног | Пассивность, маленький опыт в социальных отношениях |

| Много ног | Потребность в поддержке, опоре |

| Толстые и большие | Маленький опыт в отношениях внутри социума, потребность в поддержке |

| Маленькие | Легкомысленность, импульсивность |

| Одинаковые лапы | Человек не отличается какими-либо творческими способностями |

| Хорошее и аккуратное соединение лап с телом | Умение нести ответственность за свои поступки и решения |

| Небрежное соединение с телом | Плохой самоконтроль |

Характер линии

Это следующий важный критерий. На него следует обратить особое внимание, потому что он отражает степень тревожности человека.

На него следует обратить особое внимание, потому что он отражает степень тревожности человека.

| Характеристика | Интерпретация |

| Линии пунктирные, прерывистый или происходит усиленный нажим, многократное проведение | Это говорит о повышенном уровне тревожности человека |

| Линии слабо заметные | В одном случае можно говорить о том, что человек просто устал. А в другом случае, это может говорить о том, что человек сам по себе очень скрытный и он пытается этими же качествами наделить свое животное. |

| Характеристика | Интерпретация |

| Панцирь или чешуя | Потребность в защите |

| Иглы и шипы | Склонность к агрессии, но в целях защиты себя |

| Густая шерсть | Большая значимость сексуальной сферы |

| Узор на шкуре | Демонстративность |

| Раны и шрамы | Склонность к неврозу |

| Механические части тела | Проблемы в общении с другими, интроверт |

| Оружие | Агрессивность |

| Крылья | Романтичность |

Анализ рисунка от психолога

Наталия Холоденко – психолог мотивационный спикер, женщина, которая создает себя сама!

Наталия Холоденко прошла путь к успеху – от психолога до основателя и руководителя Международного центра психологии Наталии Холоденко.

Сейчас Наталия – востребованный психолог, кандидат философских наук, популярный педагог, тренер личностного роста и телеведущая. Наталия Холоденко более 18 лет консультирует, организовывает семинары и обучает других, чтобы сделать их жизнь счастливее и успешнее с помощью психологии.

Читайте также

«Экспресс-тест «7 вопросов, чтобы понять, ваша ли это цель»»

Подробнее

В видео представлен практический телекласс «Несуществующее животное», который Наталия ведет вместе со своей коллегой Екатериной Бабенко.

На этом телеклассе идет разбор на примерах такой проективной методики, как тест «Несуществующее животное». В видео вы узнаете:

- Основные структурные элементы животного;

- Какие бывают разновидности этих элементов;

- Как проанализировать свои рисунки и рисунки других людей.

Отзывы о тесте

Юлия

«Несуществующее животное» – интересная техника. Вы просто просите ребенка нарисовать несуществующее животное (не сказочное, не мифическое, не из мультфильма), которого раньше никто не видел. С помощью этого ребенок расскажет о себе много интересного. Например, мой ребенок рисовал. Вот интересный хвост с заметными шипами – признак агрессии, желания от кого-то защититься. Зубы также указывают на словесную агрессию (грубые слова). Это поверхностно. Попробуйте, это интересно.

Екатерина

Когда делаешь диплом, и решаешь пройти методику, которую использовала для исследований.

В общем, это несуществующее животное. Собственно, узнала, что я активно стремлюсь реализовать все свои планы (правда это для меня не новая информация), я ценю в себе и в других людях интеллект, эрудицию, также у меня преобладание рационального над эмоциональным при принятии решения. Имеется у меня творческое начало, уверенность в своих действиях, а также неимоверное количество страха и тревоги, даже резкая тревожность (конечно, у меня ещё экзамены впереди и защита диплома), усталость. Также есть агрессия (но не в критическом количестве). Да и демонстративности у меня тоже есть немного (в основном выражается в демонстрации своих умственных способностей, эрудиции). И к какому выводу можно прийти? Я обычный, замученный, иногда выпендривающийся человек.

Имеется у меня творческое начало, уверенность в своих действиях, а также неимоверное количество страха и тревоги, даже резкая тревожность (конечно, у меня ещё экзамены впереди и защита диплома), усталость. Также есть агрессия (но не в критическом количестве). Да и демонстративности у меня тоже есть немного (в основном выражается в демонстрации своих умственных способностей, эрудиции). И к какому выводу можно прийти? Я обычный, замученный, иногда выпендривающийся человек.

Кристина

Впервые я столкнулась с психологией в 10 лет.

Тогда мы с шахматным клубом поехали в другой город на соревнования. Это было веселое приключение: куча детей, жизнь в общаге, роллтон с колбасой из еды и один сопровождающий тренер, которому 24 года (тренеров было больше, но по факту заботами о детях грузили одного-двух).

Так вот этот преподаватель одно время увлекался курсами психологии и решил попробовать на нас всякие тесты. Например, один из довольно известных, который дают в школе – нарисовать “Несуществующее животное”. Мы старательно рисовали всяких зверей, а потом разбирали что какие черты значат.

Мы старательно рисовали всяких зверей, а потом разбирали что какие черты значат.

Мне так понравилось это знание, что я попросила интерпретацию теста переписать к себе в тетрадку и ходила потом довольная, думая, что буду знать о людях все. Вот такое заблуждение детства.

Со временем мое отношение к тестам поменялось. Мне кажется, они нужны, чтобы выделить пограничные расстройства или определить психические отклонения.

Заключение

Тест «Несуществующее животное» довольно популярный. Но кроме этой проективной методики есть и другие.

Эксперт – психолог Наталия Холоденко

Ключи к тесту «Несуществующее животное». Агрессивные элементы-1.

Главная страница

»

Анализ рисунка

»

Ключи к тесту «Несуществующее животное».

» Ключи к тесту «Несуществующее животное». Агрессивные элементы-1.

Агрессивные элементы-1.

Ключи к тесту « Несуществующее животное ».

Агрессивные элементы. Активная и защитная агрессия.

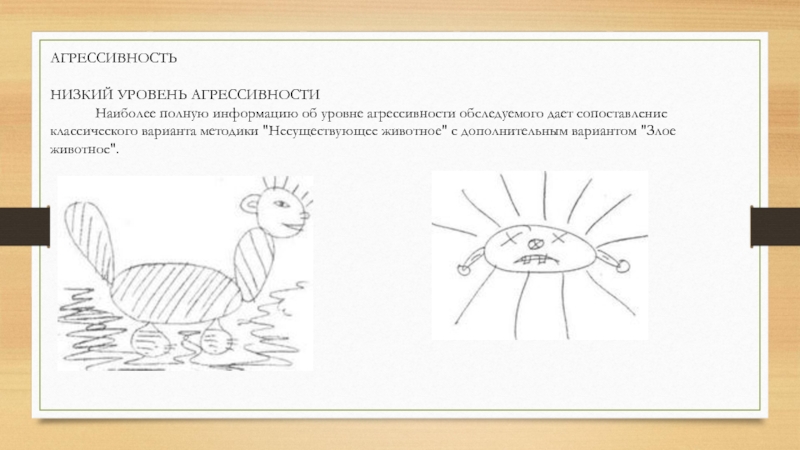

В рисунке несуществующего животного агрессия может вообще никак не проявляться .

Отсутствие элементов агрессии в рисунке несуществующего животного.

Будем рассматривать 3 вида агрессии , проявляющейся в рисунке несуществующего животного :

- активная

- защитная

- невротическая

Активная агрессия

– это причинение вреда посредством вербальных или физических действий.

Защитная агрессия – это враждебные действия, возникающие в ответ на реальные или мнимые угрозы.

Невротическую агрессию рассмотрим в следующей статье.

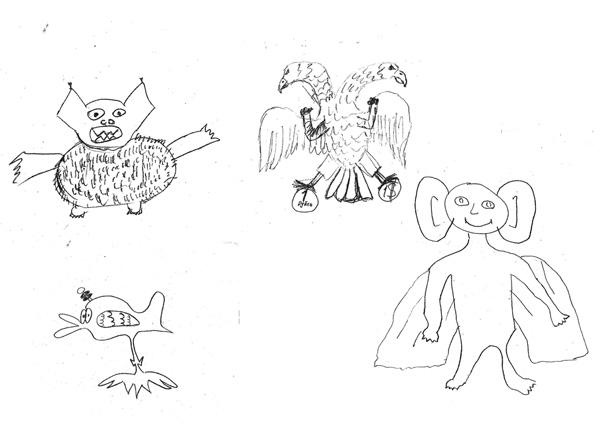

Вообще, на любую агрессивность в рисунке несуществующего животного указывают:

- рога

- когти

- клыки

- зубы

- острые наросты

- шипы

- иглы

- толстая кожа

- щетина

- панцирь

- чешуя

- копыта

- оружие

Активная агрессия.

Любые очевидные элементы нападения в рисунке несуществующего животного, которые могут быть нарисованы, но не объявлены таковыми, интерпретируются как проявление собственной (активной) агрессии, а не защитной.

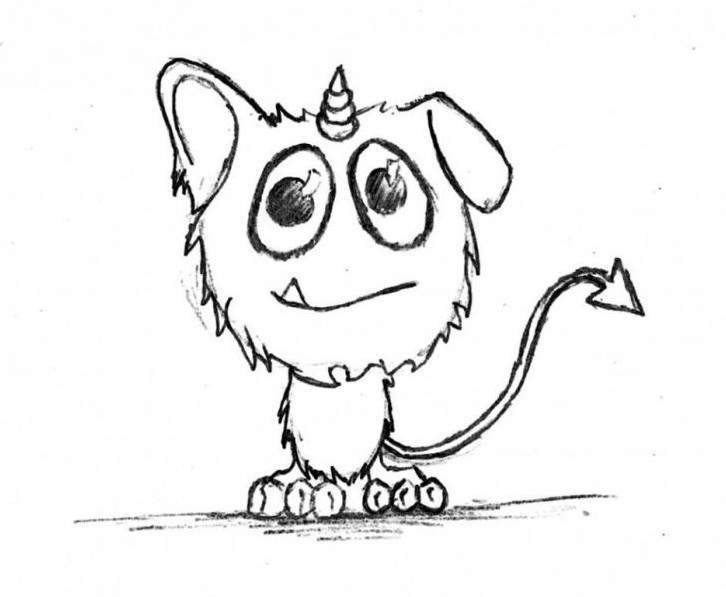

Очевидный элемент агрессии — рог над головой несуществующего животного, проигнорированный в пострисуночном опросе.

На активную агрессию в рисунке несуществующего животного указывают :

- оружие или орудие, которое может быть рубящим, колющим или режущим

- разинутая зубастая пасть (признак вербальной агрессии) и острые бивни

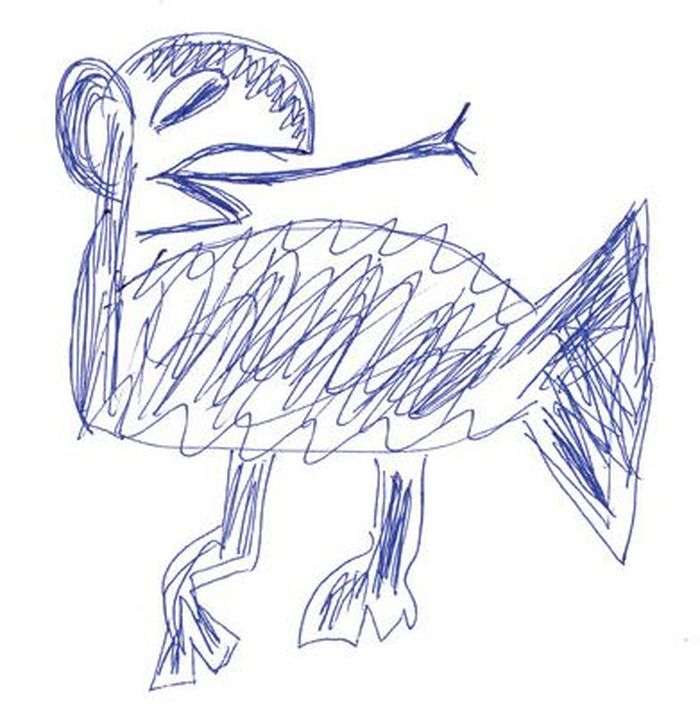

Разинутая зубастая пасть несуществующего животного.

- острые шипы, углы и иглы

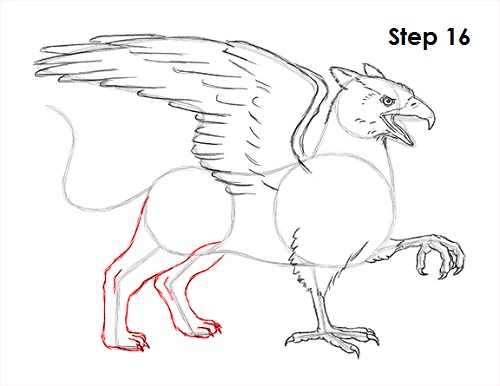

- острый клюв (умеренная агрессивность)

Острый клюв у несуществующего животного.

Защитная агрессия.

Защитная агрессия может активно проявляться на поведенческом уровне, поэтому она не такая безобидная, как может показаться вначале. Даже если сам человек воспринимает ее как защитную, в реальности она может оказаться активной. То есть, ожидая нападения, даже, возможно, безо всяких на то оснований, человек заранее может перейти к активным действиям.

На склонность к защите от агрессии указывают:

- когти

Если в рисунке ребенка у несуществующего животного есть когти на лапах – он защищается от сверстников.

- щетина

- рога

- заостренные рога в сочетании с небольшими когтями – некоторая агрессивность, не выходящая за пределы нормального уровня

Заостренные рога и когти у несуществующего животного.

- иглы

- шипы или гребни на спине животного

Гребни на спине несуществующего животного.

Степень защитной агрессии определяется наличием и направленностью острых выступов на теле несуществующего животного (типа ребристого панциря, шипов и наростов).

Если защитные элементы по контуру тела несуществующего животного

подняты вверх

– человек пытается защититься от людей, которые имеют над ним власть или его подавляют, в чем-либо ограничивают, что-то запрещают. Для взрослого человека это могут быть вышестоящие лица, начальники; для ребенка – родители, старшие по возрасту, воспитатели, учителя.

Для взрослого человека это могут быть вышестоящие лица, начальники; для ребенка – родители, старшие по возрасту, воспитатели, учителя.

Защитные элементы несуществующего животного подняты вверх (верхний контур тела), а на боку направлены вправо.

Если защитные элементы по контуру тела несуществующего животного направлены вниз – человек боится быть непризнанным, потерять свой авторитет среди других людей, стать объектом насмешек, боится, что его будут обсуждать. Или же переживает, что уже находится в таком положении. Если такая направленность защиты просматривается в рисунке ребенка, скорее всего, он чувствует себя некомфортно в окружении сверстников.

Если защитные элементы по контуру тела несуществующего животного

направлены в сторону

(по бокам) или же внутри контура (на самом теле)

– человек ожидает опасность со всех сторон в любых ситуациях (это недифференцированная опасливость, то есть беспредметный страх) и готов к защите и самозащите любого порядка.

Если защитные элементы направлены в сторону вправо – это говорит о том, что человек пытается защищаться в процессе своей реальной деятельности (смотрите рисунок выше).

Если защитные элементы направлены в сторону влево – это указывает на то, что человек защищает свое мнение, убеждения или вкусы.

♦ Окончание статьи об агрессивных элементах в рисунке несуществующего животного читайте в следующей статье.

Метки: «ключи» к проективным тестам , интерпретация рисунков , рисуночные тесты , тест несуществующее животное

Ключи к тесту «Несуществующее животное». Хвост.

Хвост.

Предыдущая запись

Ключи к тесту «Несуществующее животное». Агрессивные элементы-2.

Следующая запись

Комплексный анализ рисунков несуществующих животных. Психологические рисуночные тесты

Комплексный анализ рисунков несуществующих животных

Процедура комплексного анализа рисунков просто несуществующего животного, а также самого злого и страшного, самого счастливого и самого несчастного несуществующих животных разбирается на двух примерах.

На рис. 123 представлен результат выполнения двадцатилетней Ульяной В. задания по стандартной инструкции.

Ульяна сопроводила рисунок следующим рассказом о своем животном: «Это стрекозавр. Живет в пустыне и в горах. Может летать, бегать и ползать. Питается кактусами и мелкими животными. Рога — чтобы защищаться от врагов, хвост — для красоты и чтобы прятаться за ним. Очень любит парить в облаках, бросаясь с вершины горы, распустив хвост».

Павлиний хвост «для красоты», как и любые украшения, — проявление демонстративности. В данном случае он служит еще и для того, чтобы «прятаться за ним». В сочетании с рогами, которые нужны, «чтобы защищаться от врагов», это говорит о боязни агрессии. Поскольку никакие конкретные враги не названы, речь идет скорее не о конкретных опасениях, а вообще о боязни общения, конфликтов и т. п., т. е. о повышенной застенчивости. Рога заострены; кроме того, изображены небольшие когти — признаки некоторой агрессивности, не выходящей за нормальный уровень. По-видимому, она имеет защитную природу.

Животные с крыльями часто встречаются у людей с сильно развитым защитным фантазированием, склонных предаваться мечтам, «витать в облаках». В данном случае это особо подчеркнуто в описании образа жизни животного: его любимое занятие — «парить в облаках». Защитное фантазирование — это уход в мир воображения от проблем, с которыми человек сталкивается. В реальности такие люди обычно пассивны, несколько инфантильны.

Действительность представляется Ульяне трудной и неприятной, что и приводит к потребности в бегстве от реальности в фантазию. Об этом говорит неуютная, сложная для жизни местность, в которой живет стрекозавр (пустыня и горы), а также колючая и жесткая пища, которой он питается (кактусы).

В качестве злого и страшного животного Ульяна изобразила ежико-льва(рис. 124).

О его образе жизни она написала: «Ежико-лев живет в пустыне или в тундре, ест все, что попадется, любит на всех нападать и колоть, а также, если до него дотронуться, больно жалит, пьет кровь и кусается. Никого не любит и ничего не знает, вечно злой и всем недовольный. Старается быть на солнце, в лучах яркого света, чтобы всех отпугивать блестящими иглами, торчащими из его тела».

Этот рисунок подтверждает предположение о свойственной Ульяне защитной агрессии (ее типичный символ — иглы, как у ежа). Тема отпугивания окружающих тоже типична для людей с боязнью агрессии и стремлением защититься от нее агрессивными же средствами. Уровень агрессивности, как и в предыдущем рисунке, умеренный, отнюдь не выходящий за пределы нормы. Высунутый язык в сочетании с указанием на то, что животное «любит на всех нападать и колоть», позволяют ожидать негативистических реакций в конфликтных ситуациях.

Уровень агрессивности, как и в предыдущем рисунке, умеренный, отнюдь не выходящий за пределы нормы. Высунутый язык в сочетании с указанием на то, что животное «любит на всех нападать и колоть», позволяют ожидать негативистических реакций в конфликтных ситуациях.

Негативизм в двадцатилетнем возрасте — проявление инфантилизма, поскольку в норме он характерен для подросткового периода. Указание на то, что ежико-лев всегда «злой и всем недовольный» свидетельствует о том, что в эмоционально нагрузочной ситуации Ульяне могут быть свойственны также дисфорические проявления.

Место жизни животного — это пустыня, как и в прошлый раз, и еще более неуютная тундра.

«Самое несчастное» животное, изображенное Ульяной, — это смесь медузы с крабом (рис. 125).

Рисунок сопровождается следующим рассказом: «Самое несчастное существо — смесь медузы с крабом. Живет на дне моря или болота под корягой, питается рыбами, только за всеми наблюдает и грустит, редко выползая из своей норы. Оно очень старое».

В дополнение к дисфорической тематике, проявившейся в предыдущем задании, здесь наблюдаются чисто депрессивные темы: постоянная грусть, старость. О наличии депрессивных тенденций говорит и уменьшенный размер рисунка, а также подчеркнуто грустное выражение «лица» животного. Тема неблагоприятной окружающей среды тут, по сравнению с предшествующими

рисунками, дополнительно усилена (живет «на дне болота»).

Пассивность, о которой косвенно свидетельствовали некоторые особенности выполнения первого из заданий, теперь проявилась в прямой форме: «несчастное» животное «только за всеми наблюдает, редко выползая из своей норы». Пассивность ассоциируется у Ульяны с несчастностью. Следовательно, Ульяна страдает от ощущения своей пассивности, воспринимает ее как источник неприятных переживаний. Причина «несчастности» животного — в нем самом, а не во внешних условиях его жизни. Это свидетельствует о том, что в качестве главной трудности для девушки выступает преодоление собственных состояний и личностных особенностей, а не внешних обстоятельств.

Самое счастливое животное (рис. 126) оставлено Ульяной без названия. В рассказе о нем сообщается: «Это самое счастливое существо. Живет на суше и под водой. Питается водорослями или мухами (ловит их присосками). Любит ходить кверх ногами и по потолку».

Счастливое животное отличается отсутствием каких-либо защитных аксессуаров (внешние защитные аксессуары отсутствовали и у несчастного животного, но там эту функцию выполняла коряга, под которой оно живет). По-видимому, одним из условий счастья для Ульяны служит отсутствие необходимости защищаться. Другая особенность этого животного — его любовь к хождению «кверх ногами и по потолку» (в рисунке этому соответствует расположение ног не снизу, а сверху). Хождение вверх ногами — символ нарушения заведенного порядка, выхода за рамки обыденных стандартов. Можно полагать, что они тяготят Ульяну и поэтому их преодоление воспринимается ею как счастье. Это перекликается с отмеченным выше скрытым негативизмом, подтверждая предположение о том, что девушка еще не изжила проявления подросткового кризиса.

Приведенный пример интересен тем, что каждое из изображенных Ульяной несуществующих животных, взятое в отдельности, довольно мало информативно. Однако комплексный анализ позволяет получить вполне содержательный «психологический портрет» девушки. Мы видим, что у нее высока потребность во внимании к себе (демонстративность). Удовлетворению этой потребности препятствует боязнь враждебных действий со стороны окружающих, приводящая к замкнутости, избеганию общения. В итоге действительность представляется Ульяне неуютной, трудной для жизни. В качестве психологической защиты используется компенсаторное фантазирование, бегство в мечты. Это еще более снижает активность в отношениях с окружающими. Ульяна воспринимает собственную пассивность как один из основных источников своих проблем, но не видит путей к ее преодолению.

Девушка инфантильна, ей свойственны некоторые тенденции, типичные для подросткового возраста. Это стремление к преодолению общепринятых стандартов поведения, внешних ограничений; в конфликтных ситуациях можно ожидать появления негативистических реакций. Эмоциональная нагрузка может приводить к дисфорическим проявлениям (то есть к мрачно-раздражительному настроению), а при ее усилении — к депрессивному состоянию.

Эмоциональная нагрузка может приводить к дисфорическим проявлениям (то есть к мрачно-раздражительному настроению), а при ее усилении — к депрессивному состоянию.

Жалобы Ульяны относятся, преимущественно, к проблемам общения. Она отмечает, что ощущает себя «белой вороной», не умеющей находить общий язык с людьми.

Приведенный психологический портрет Ульяны показывает, что для преодоления психологических трудностей можно опереться на ее склонность к фантазированию (т. е. на уже имеющийся у нее защитный механизм). На этой основе нужно развернуть подлинно творческую деятельность, которая повысит общий уровень активности и даст продуктивный выход переживаниям девушки. Эта деятельность должна осуществляться в коллективных формах, являясь тем мостиком, который позволит восстановить нарушенные межличностные контакты.

В качестве следующего примера рассмотрим выполнение заданий одиннадцатилетним Вовой Г. По стандартной инструкции он изобразил «кубическую рыбу» (рис. 127). Слева на стебельках у нее расположены «глаза, которые могут двигаться в любую сторону», два выроста справа образуют рот, остальные шесть выростов (по три сверху и снизу) — это щупальца. Тело кубической формы, потому что у нее «кубик внутри».

Слева на стебельках у нее расположены «глаза, которые могут двигаться в любую сторону», два выроста справа образуют рот, остальные шесть выростов (по три сверху и снизу) — это щупальца. Тело кубической формы, потому что у нее «кубик внутри».

Вова написал о своем животном следующий рассказ: «Это животное живет под водой. Его размер только один сантиметр. Оно питается маленькими рыбками. Оно не чувствует запаха, потому что у него нет носа. Оно живет одно. Есть легенда, что оно проглотило когда-то кубик. Оно такого цвета как камень, поэтому оно может затаиться и ждать, пока рыбка подплывет, и ее засосать. Оно не теплокровное». На вопрос, есть ли у кубической рыбы враги, Вова отвечает: «Например, ее может большая рыба проглотить, когда она охотится за маленькими. А так она прячется, ее не видно». Первая из трех просьб к волшебнику состоит в том, «чтобы кубика не было внутри. Он мешает. Когда-то его не было, и ей было удобнее». Второе желание — «чтобы у нее были рот, нос и уши». И третье желание — «чтобы она умела летать, чтобы посмотреть на мир». Наиболее специфическая особенность Вовиного рисунка — это строго прямоугольное (почти квадратное) туловище животного. Подобные формы типичны для людей с низкой конформностью, с шизоидным складом личности. Эта интерпретация поддерживается и низкой детализацией рисунка. Указания на сходство животного с камнем и на то, что «оно не теплокровное», также говорят о свойственном шизоидам ощущении своей отстраненности, своего несходства с окружающими, сниженной эмоциональности. Это ощущение проявляется и в желании очеловечить животное, снабдив его ртом, носом и ушами. Подобное же ощущение своей необычности и стремление стать «таким как все» часто проявляется в приписывании придуманному животному желания «стать обычным животным» или «статьчеловеком».

И третье желание — «чтобы она умела летать, чтобы посмотреть на мир». Наиболее специфическая особенность Вовиного рисунка — это строго прямоугольное (почти квадратное) туловище животного. Подобные формы типичны для людей с низкой конформностью, с шизоидным складом личности. Эта интерпретация поддерживается и низкой детализацией рисунка. Указания на сходство животного с камнем и на то, что «оно не теплокровное», также говорят о свойственном шизоидам ощущении своей отстраненности, своего несходства с окружающими, сниженной эмоциональности. Это ощущение проявляется и в желании очеловечить животное, снабдив его ртом, носом и ушами. Подобное же ощущение своей необычности и стремление стать «таким как все» часто проявляется в приписывании придуманному животному желания «стать обычным животным» или «статьчеловеком».

Желание иметь рот противоречит тому, что таковой уже имеется (он образован двумя выростами справа). Либо, придумывая желания животного, Вова об этом забыл, либо речь идет о желании иметь рот, более похожий на человеческий. В любом случае подобное противоречие говорит об импульсивности, недостаточном контроле.

В любом случае подобное противоречие говорит об импульсивности, недостаточном контроле.

В том, что животное живет одно, проявилась характерная для шизоидов интровертность. Конечности животного (щупальца) изогнуты и переплетены таким образом, что оказывается трудно определить направление, в котором они идут. В сочетании с глазами, вынесенными далеко вперед и способными «двигаться в любую сторону», это говорит об осторожности и высокой избирательности в контактах.

Тема инородного тела, находящегося внутри (проглоченный кубик), может отражать либо неприятные физические ощущения, либо эмоциональный дискомфорт, вызванный чувством своей внутренней дисгармоничности. В данном случае более вероятно второе объяснение, поскольку как в рисунке, так и в рассказе отсутствует тематика, связанная с какими-либо физическими ощущениями, внутренними органами и т. п.

В желании «летать, посмотреть на мир» отражается любознательность, познавательная направленность. При учете высокой оригинальности животного можно говорить о наличии у Вовы хороших творческих способностей. Они проявились и в художественном подходе к построению рассказа о животном («есть легенда, что…»).

При учете высокой оригинальности животного можно говорить о наличии у Вовы хороших творческих способностей. Они проявились и в художественном подходе к построению рассказа о животном («есть легенда, что…»).

Изображенное Вовой «злое и страшное» животное представлено на рис. 128. По поводу выростов сверху Вова пояснил, что «это такие штучки, которые могут двигаться; из них огонь летит». Круг в центре тела — «такая же штучка, только она спереди». Внизу у животного две ноги. Справа и слева — по два выроста, которые «и как плавники, и как крылья; можно плавать, а можно летать». На вопрос, в чем проявляется то, что это животное злое и страшное, мальчик ответил: «Может обороняться огнем. Всюду будет огонь, и никто его не сможет тронуть». В ответ на вопрос, чем оно питается, он сказал: «Ничем».

Как рисунок, так и описание вовсе не содержат агрессивной символики. Это позволяет говорить о том, что уровень агрессивности Вовы понижен по сравнению с нормой для его пола и возраста. Реакция на эмоциональную нагрузку благоприятна (рисунок четко организован, почти полностью лишен

признаков тревоги). Изображение одинаковых органов (в данном случае — «штучек», из которых «летит огонь») в разном ракурсе — высоко оригинальный прием, подтверждающий предположение о творческих способностях мальчика. Животное лишено каких-либо органов чувств, а также рта (что соответствует утверждению о том, что оно ничем не питается). Это продолжение тематики, прозвучавшей в желании просто несуществующего животного иметь рот, нос и уши. Полное отсутствие органов чувств и общения — признак возможной аутизации.

Изображение одинаковых органов (в данном случае — «штучек», из которых «летит огонь») в разном ракурсе — высоко оригинальный прием, подтверждающий предположение о творческих способностях мальчика. Животное лишено каких-либо органов чувств, а также рта (что соответствует утверждению о том, что оно ничем не питается). Это продолжение тематики, прозвучавшей в желании просто несуществующего животного иметь рот, нос и уши. Полное отсутствие органов чувств и общения — признак возможной аутизации.

«Плавники», они же «крылья», изображены совершенно не так, как их обычно принято рисовать. Без пояснения понять их назначение было бы невозможно. Это говорит о низкой конформности, невладении нормами (вероятно, не только изобразительными, но и прочими). Кроме того, сомнительно, что с помощью таких крыльев можно летать (они явно чересчур узки). Следовательно, Вова недостаточно контролирует свою деятельность, соотносит свои построения с реальностью.

В качестве самого несчастного животного Вова изобразил камень (рис. 129), пояснив: «Камень, который ничего не может делать». В этом рисунке шизоидность проявляется с предельной яркостью. Он представляет собой полностью замкнутую фигуру (признак интровертности), лишенную какой-либо внутренней структуры (признак аутизации). Таким образом, символом «несчастности» для Вовы служит обострение его личностных особенностей. Минимизация сходства с животным или человеком заставляет усомниться в том, что Вова хотя бы частично идентифицируется с изображенным им животным. Вероятно, он

129), пояснив: «Камень, который ничего не может делать». В этом рисунке шизоидность проявляется с предельной яркостью. Он представляет собой полностью замкнутую фигуру (признак интровертности), лишенную какой-либо внутренней структуры (признак аутизации). Таким образом, символом «несчастности» для Вовы служит обострение его личностных особенностей. Минимизация сходства с животным или человеком заставляет усомниться в том, что Вова хотя бы частично идентифицируется с изображенным им животным. Вероятно, он

не чувствует себя несчастным, а в образе данного персонажа передал не столько свои непосредственные ощущения, сколько рассудочные опасения. Формулировка «ничего не может делать» также отражает не актуальное состояние (в этом случае скорее было бы «ничего не делает»), а умозрительные опасения оказаться в ситуации вынужденной пассивности.

Резко уменьшенный размер рисунка говорит о том, что при высокой эмоциональной нагрузке у Вовы (как и у Ульяны) возможны депрессивные реакции.

Рисунок самого счастливого животного Вова предварил крайне нестандартным вопросом: «Оно должно быть счастливым или оно должно счастливо выглядеть?». Получив ответ, что оно должно быть счастливым, он изобразил человекообразное животное, назвав его дядя Степа (рис. 130).

Описывая его, он сообщил, что «это человек с крыльями. Дядя Степа с крыльями. Оно большое. Может летать, на все смотреть. Есть плавники — может плавать».

Человекообразность счастливого животного, особенно по контрасту с несчастным, подтверждает сделанное выше предположение о том, что Вова испытывает неприятные переживания в связи с ощущением своей непохожести на других, что он хотел бы быть «таким как все».

Крылья в данном случае служат для того, чтобы «летать и на все смотреть», а не для того, чтобы «парить в облаках», как у Ульяниного животного. Поэтому они интерпретируются иначе: не как проявление склонности к защитному фантазированию, а как показатель высокой познавательной направленности. Этот вывод уже был сделан раньше, на основе одного из желаний просто несуществующего животного, которое фактически дублируется способностью счастливого животного «летать и на все смотреть».

В вопросе о том, должно ли животное действительно быть счастливым или только выглядеть таковым, проявилась привычка к контролю за своими эмоциональными проявлениями. Особо длинная шея тоже интерпретируется как показатель тенденции к интеллектуальному контролю, однако она ничего не говорит о том, насколько успешен этот контроль. При анализе предшествующих рисунков были отмечены признаки того, что он недостаточно успешен. При выполнении этого задания тоже проявилась недостаточная эффективность контроля: в рисунке отсутствуют плавники, упоминаемые в описании животного. Если же счесть плавниками верхние конечности, то отсутствуют руки, наличие которых неявно предполагается в утверждении о том, что дядя Степа — человек (хотя и крылатый).

Вова — очень своеобразный мальчик с высоким творческим потенциалом, нестандартным подходом к миру. По всей видимости, у него имеется шизоидная акцентуация. Вероятны нарушения общения, трудности социализации. В эмоционально нагрузочных ситуациях могут проявляться депрессивные тенденции, возможны аутизация, замыкание в себе. В качестве компенсаторного механизма выступает интеллектуальный контроль, однако он у Вовы недостаточно эффективен.

В эмоционально нагрузочных ситуациях могут проявляться депрессивные тенденции, возможны аутизация, замыкание в себе. В качестве компенсаторного механизма выступает интеллектуальный контроль, однако он у Вовы недостаточно эффективен.

Вову привели на консультацию с жалобами на поведенческие нарушения, «наглость» и «бесцеремонность» в общении со взрослыми, отсутствие контактов со сверстниками. Первоначально Вова учился в обычной массовой школе, однако вскоре администрация стала настаивать на переводе его в школу для детей с нарушениями поведения. Проблему удалось решить другим способом: по результатам тестирования мальчик был принят на обучение по программе для одаренных детей. В рамках этой программы педагоги относятся к трудностям в его поведении более терпимо.

Результаты психологического обследования позволяют объяснить негативные поведенческие проявления Вовы его недостаточной социализированностъю, плохим владением социальными нормами. Рекомендована психокор-рекционная работа, направленная на социализацию. Нужно использовать высокий общий уровень развития мальчика и имеющуюся у него склонность к интеллектуальному контролю. В качестве основного средства может быть предложено формирование у Вовы эффективных способов сознательного управления своим поведением.

Нужно использовать высокий общий уровень развития мальчика и имеющуюся у него склонность к интеллектуальному контролю. В качестве основного средства может быть предложено формирование у Вовы эффективных способов сознательного управления своим поведением.

Атлас типичных рисунков Тест Торренса(завершение картинки)

Атлас типичных рисунков Тест Торренса(завершение картинки) Картинка № 1 Картинка № 2 Картинка №3 Картинка №4 Картинка №5 Картинка № 6 Тест Торренса (бланк ответов) Фамилия И. О. ____________________Возраст ____________________Пол ____________________Дорисуйте картинки и

Описание рисунков

Описание рисунков

Рис. 1. Пикник – один из типов телосложения по Э. Кречмеру. Шарообразные формы. Голова круглая, живот большой, слабые, вялые руки и ноги. Большое количество жира на плечах и бедрах, но тонкие запястья и лодыжки.

Рис. 2. Атлет – один из типов телосложения по

Большое количество жира на плечах и бедрах, но тонкие запястья и лодыжки.

Рис. 2. Атлет – один из типов телосложения по

2.7. В мире несуществующих вещей

2.7. В мире несуществующих вещей Прекрасно в нас влюбленное вино, И добрый хлеб, что в печь для нас садится. И женщина, которою дано, Сперва измучившись, нам насладиться. Но что нам делать с розовой зарей Над холодеющими небесами, Где тишина и неземной покой, Что делать нам с

Концепция DIR, комплексный подход

Концепция DIR, комплексный подход Таким образом, концепция DIR не преподносит универсального решения на все случаи жизни, но предполагает совместное применение множества разных подходов и дает метод анализа, который позволяет подобрать подход к целям вашего ребенка. Поиск

Глава 14.Сопоставление теста ТиГр с проективными тестами «Рисунок дерева», «Рисунок несуществующего животного» и «Цветовой тест Люшера».

Комплексный психографический анализ

Комплексный психографический анализГлава 14.Сопоставление теста ТиГр с проективными тестами «Рисунок дерева», «Рисунок несуществующего животного» и «Цветовой тест Люшера». Комплексный психографический анализ Психографический анализ теста «КОНСТРУКТИВНЫЙ РИСУНОК ЧЕЛОВЕКА ИЗ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФОРМ™»

2.7.8. БЛЕФУЮТ НА УДЕРЖАНИИ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ НАЛОГОВ

2.7.8. БЛЕФУЮТ НА УДЕРЖАНИИ НЕСУЩЕСТВУЮЩИХ НАЛОГОВ Многие предпринимательские конторы умудряются удерживать разного рода сборы и даже налог на добавленную стоимость (НДС) с выплачиваемых дивидендов. В действительности законно удерживать с дивиденда только подоходный

Комплексный эквивалент

Комплексный эквивалент

Комплексный эквивалент подразумевает, что мы говорим о двух или более переживаниях так, как будто они являются одним и тем же, или «эквивалентны» друг другу. Комплексные эквиваленты отдаленно связаны с критериальными соответствиями, однако

Комплексные эквиваленты отдаленно связаны с критериальными соответствиями, однако

Комплексный подход

Комплексный подход Он не понимает, в чем дело. Почему ваша интимная жизнь не блещет всеми красками эротики? Почему все не как в кино «9 с половиной недель»? Ты могла бы ему объяснить, но не хочешь лишний раз бередить свою рану. Ты уверена: в том, что ваш секс так ужасен,

Упражнение 2. Мысленное воспроизведение картин, фотографий, рисунков и т. п.

Упражнение 2. Мысленное воспроизведение картин, фотографий, рисунков и т. п. Для выполнения этого упражнения можно использовать иллюстрации из книг, альбомов по искусству или рекламные проспекты, фотографии, на которых запечатлены люди, животные, пейзажи, предметы, а

Собирание Несуществующих Ворсинок

Собирание Несуществующих Ворсинок

Когда человек не согласен с мнением или отношением других людей, но не решается высказать свою точку зрения, он проделывает

жесты, которые называются жестами вытеснения, т. е. они проявляются вследствии сдерживания своего мнения.

е. они проявляются вследствии сдерживания своего мнения.

Гипносомнамбулизм располагает душу к восприятию несуществующих впечатлений

Гипносомнамбулизм располагает душу к восприятию несуществующих впечатлений Сильное воображение рождает

Создание простых рисунков

Создание простых рисунков Рисунки служат одним из важнейших инструментов, с помощью которых картируются идеи, тем не менее именно рисунки приводят в смятение больше всего. Когда вы в последний раз учились рисовать что-либо? Давно, верно? «Я не умею рисовать», – вероятно,

Глава 8 Используйте комплексный подход

Глава 8

Используйте комплексный подход

Как решать серьезные, сложные, неприятные проблемы

Знакомьтесь, вас приветствуют самые неприятные и сложные проблемы. Они-то и содержат самые благоприятные возможности.

Ральф Марстон

Овладев всем набором методов, необходимых для

Они-то и содержат самые благоприятные возможности.

Ральф Марстон

Овладев всем набором методов, необходимых для

Комплексный подход к решению проблем подростка

Комплексный подход к решению проблем подростка Родитель, столкнувшийся с гомосексуальностью своего сына или дочери и желающий помочь ребенку преодолеть это, сегодня идет против течения: против него будут и СМИ, и многие представители психологического сообщества, и

| Алексей Сергеевич Лучинин Психодиагностика «Психодиагностика»: ЭКСМО; Москва; 2008 ISBN 978-5-699-25535-1 Аннотация Психодиагностика Психологическая диагностика выделилась из психологии и начала складываться на рубеже XX в. Ее возникновение было подготовлено несколькими направлениями в развитии психологии. Психодиагностика выросла из экспериментальной психологии, а ее возникновение в 1850-1870-е гг. связано с возросшим влиянием естествознания на область психических явлений, с процессом «физиологизации» психологии. Первыми экспериментальными методами психологию снабдили другие науки, главным образом физиология. Началом возникновения экспериментальной психологии условно считается 1878 г., так как именно в этом году Вильгельм Вундт (1832–1920) основал в Германии первую лабораторию экспериментальной психологии. По образцу лаборатории Вундта создаются подобные экспериментальные лаборатории и кабинеты не только в Германии, но и в других странах (Франции, Голландии, Англии, Швеции, Америке). Развивающаяся экспериментальная психология вплотную подошла к изучению таких психических процессов, как речевые ассоциации – метод свободных словесных ассоциаций Гальтона. Сразу же после публикации Ф. Гальтона в 1897 г. Вундт использовал ассоциативную методику в своей лаборатории. Однако автором, создавшим первый, собственно психологический экспериментальный метод, был Герман Эббингауз (1850–1909), который изучал законы памяти, используя для этого наборы бессмысленных слогов. Этим методом Эббингауз открыл путь экспериментальному изучению навыков. Американский психолог Джеймс Кеттелл (1860–1944) исследовал объем внимания и навыки чтения. С помощью тахистоскопа (прибора, позволяющего предъявлять испытуемому зрительные стимулы на краткие отрезки времени) он определял время, необходимое для того, чтобы воспринять и назвать различные объекты: формы, буквы, слова и т. д. Проводя эксперименты с чтением букв и слов на вращающемся барабане, Кеттелл зафиксировал феномен антиципации («забегания» восприятия вперед). Так, на рубеже XX в. в психологии утвердился объективный экспериментальный метод, который начал определять характер психологической науки в целом. С внедрением в психологию эксперимента и появлением благодаря этому новых критериев научности ее представлений создались предпосылки для зарождения знаний об индивидуальных различиях между людьми. Но дифференциально-психологическое изучение человека не было простым логическим развитием экспериментально-психологического. Оно складывалось под воздействием запросов практики, сначала медицинской и педагогической, а затем и индустриальной. Одна из ранних публикаций, посвященных вопросам умственной отсталости, принадлежит французскому врачу Ж. Е. Д. Эскиролю, стремившемуся дифференцировать разные степени умственной отсталости. Другой французский врач Э. Сеген первым уделил внимание обучению умственно отсталых детей с помощью особых методик. Их работы внесли определенный вклад в разработку методов, помогавших определить умственную отсталость. Между теоретическими положениями, развиваемыми в рамках общей психологии, и основами психодиагностики прослеживается тесная внутренняя взаимосвязь. Представления о закономерностях развития и функционирования психики являются отправным пунктом при выборе психодиагностической методологии, конструировании психодиагностических методик, их использовании на практике. История психодиагностики – это и история появления основных психодиагностических методик, и развитие подходов к их созданию на основе эволюционирования взглядов о природе и функционировании психического. В этой связи интересно проследить, как формировались некоторые важные психодиагностические методы в рамках основных школ психологии. Первым исследователем, употребившим в психологической литературе термин интеллектуальный тест, был Дж. М. Кеттелл. Он высказал мысль о том, что научная и практическая ценность тестов возрастет, если условия их проведения будут одинаковыми. Так впервые была провозглашена необходимость стандартизации тестов для того, чтобы стало возможным сравнение их результатов, полученных разными исследователями на разных испытуемых. Вслед за Кеттеллом и другие американские лаборатории начали применять метод тестов. В 1895–1896 гг. в США были созданы два национальных комитета, призванных объединить усилия тестологов и придать общее направление тестологическим работам. Метод тестов получил широкое распространение. Новый шаг в его развитии был сделан французским врачом и психологом А. Бине (1857–1911), создателем самой популярной серии тестов. Требовалась информации о высших психических функциях, обозначаемых обычно понятиями «ум», «интеллект». В 1904 г. Министерство образования поручило Бине заняться разработкой методик, с помощью которых можно было бы отделить детей, способных к учению, но ленивых и не желающих учиться, от страдающих врожденными дефектами и не способных учиться в нормальной школе. Нужда в этом возникла в связи с введением всеобщего образования. Бине в сотрудничестве с Анри Симоном провел серию экспериментов по изучению внимания, памяти, мышления у детей разного возраста (начиная с трех лет). Проведенные на многих испытуемых экспериментальные задания были проверены по статистическим критериям и стали рассматриваться как средство определения интеллектуального уровня. Шкала А. Бине в редакциях (1908 и 1911) была переведена на немецкий и английский языки, отличалась тем, что в ней был расширен возрастной диапазон детей – до 13 лет, увеличено число задач и введено понятие умственного возраста. Задания в шкалах Бине были сгруппированы по возрастам (от 3 до 13 лет). Детям до 6 лет предлагалось по четыре задания, а детям старше 6 лет – шесть заданий. Задания подбирались путем исследования большой группы детей (300 человек). Показателем интеллекта в шкалах Бине был умственный возраст, который определялся по успешности выполнения тестовых заданий. Вторая редакция шкалы Бине послужила основой работы по проверке и стандартизации, проведенной в Стэнфордском университете (США) коллективом сотрудников под руководством Л. М. Термена. Этот вариант был предложен в 1916 г., имел много серьезных изменений по сравнению с основным и был назван шкалой Стэнфорд-Бине. Основных отличий от тестов Бине было два: введение в качестве показателя по тесту коэффициента интеллектуальности (IQ), определяющегося отношением между умственным и хронологическим возрастом, и применение критерия оценки тестирования, для чего вводилось понятие статистической нормы. Коэффициент IQ был предложен В. Другим нововведением стэнфордских психологов явилось использование понятия «статистической нормы». Норма стала тем критерием, по которому можно было сравнивать индивидуальные тестовые показатели и тем самым оценивать их, давать им психологическую интерпретацию. Шкала Стэнфорд-Бине была рассчитана на детей в возрасте от 2,5 до 18 лет. Она состояла из заданий разной трудности, сгруппированных по возрастным критериям. Практика требовала диагностировать большие массы людей с целью отбора наиболее подготовленных к тому или иному виду деятельности, а также распределения по разным видам деятельности людей в соответствии с их индивидуальными особенностями. Так в США в период Первой мировой войны появилась новая форма тестовых испытаний – групповое тестирование. Необходимость как можно быстрее отобрать, распределить полуторамиллионную армию рекрутов по различного рода службам, школам и училищам заставила специально созданный комитет поручить А. С. Отису разработку новых тестов. Так появились две формы армейских тестов – «Альфа» и «Бета». Первая предназначалась для работы с людьми, знающими английский язык, вторая – для неграмотных и иностранцев. После окончания войны эти тесты продолжали широко применять. Групповые тесты использовались преимущественно в системе образования, в промышленности, в армии. 1920-е гг. характеризовались настоящим тестовым бумом. Быстрое и широкое распространение тестологии было обусловлено прежде всего ее направленностью на оперативное решение практических задач. На протяжении первой половины XX в. специалистами в области психологической диагностики было создано множество разнообразных тестов. При этом, разрабатывая методическую сторону тестов, они доводили ее до совершенства. Все тесты тщательным образом стандартизировались на больших выборках; тестологи добивались того, чтобы все они отличались высокой надежностью и хорошей валидностью. Валидизация выявила ограниченные возможности тестов интеллекта: прогнозировать на их основе успешность выполнения конкретных, достаточно узких видов деятельности часто не удавалось. Требовалась, помимо знания общего уровня интеллекта, дополнительная информация об особенностях психики человека. Так возникло новое направление в тестологии – тестирование специальных способностей, которое вначале призвано было лишь дополнить оценки тестов интеллекта, а впоследствии выделилось в самостоятельную область. Английский психолог Чарльз Спирмен в 1904 г. пришел к выводу, что положительная корреляция между тестами на различные способности выявляет некоторый общий генеральный фактор. Он обозначил его буквой g (от англ. general – «общий»). Также в каждой из них обнаруживается специфический фактор, свойственный только данному виду деятельности (S-фактор). Теорию Ч. Спирмена называют двухфакторной: целью психологического тестирования должно быть измерение д у индивидов. Терстон выделил 12 факторов, которые он обозначил как первичные умственные способности: словесное понимание, беглость речи, числовой фактор, пространственный фактор, ассоциативная память, скорость восприятия, индукция (логическое мышление) и др. Число когнитивных факторов на сегодняшний день – 120. На основе факторных исследований создавались многофакторные батареи тестов способностей, позволяющие измерять индивидуальный уровень каждой из способностей. Наиболее известна среди них – Батарея тестов общих способностей (GATB), включающая тесты способностей для конкретных профессий. Сегодня факторный анализ – это высшая ступень линейных корреляций. Факторный анализ и добываемые посредством этого анализа факты не всегда верно отражают зависимости между психическими процессами. Специальные способности трактуются не как индивидуальные особенности, возникшие в результате влияния требований общества на индивида, а как особенности, исконно присущие данной индивидуальной психике. Такая трактовка порождает логические трудности. К возможностям факторного анализа нужно относиться с осторожностью и не считать этот анализ универсальным инструментом изучения психики. Тесты достижений относятся к наиболее многочисленной группе диагностических методик. Одним из наиболее известных и широко применяемых до сих пор тестов достижений является Стэндфордский тест достижений (SAT )(1923). Опросники являются самыми первыми психодиагностическими методами, заимствованными психологами из естествознания. Опросники – это большая группа методик, задания которых представлены в виде вопросов или утверждений, а задачей испытуемого является самостоятельное сообщение некоторых сведений о себе в виде ответов. Теоретической основой этого метода можно считать интроспекционизм. Возникший в глубокой древности в рамках религиозной идеологии, он содержал тезис о непознаваемости духовного мира, о невозможности объективного изучения психических явлений. Отсюда вытекало предположение, что, кроме самонаблюдения нет иных способов изучения сознания человека. Появление первых психодиагностических опросников связано с именем Ф. Гальтона, который использовал их не для изучения личностных качеств, а для оценки познавательной сферы человека (особенностей зрительного восприятия, умственных образов). Прототипом личностных опросников был разработанный американским психологом Робертом Вудвортсом в 1919 г. Бланк данных о личности. Опросник был предназначен для выявления, отсеивания с военной службы лиц с невротической симптоматикой. За прошедшие с того времени десятилетия опросники получили широчайшее распространение в качестве психодиагностического метода исследования личности. Впервые ассоциация превращается в универсальную категорию, объясняющую всю психическую деятельность, у английского врача Гартли (1705–1757). Также в XVIII в. развивался субъективно-идеалистический ассоцианизм в учениях Беркли и Юма. Согласно их представлениям, связь идей дана внутри самих элементов сознания и не требует никакой реальной основы. Возникновение метода свободных словесных ассоциаций связано с именем Френсиса Гальтона (1822–1911), который предлагал испытуемому отвечать на слово-раздражитель первой пришедшей в голову словесной ассоциацией. С помощью секундомера он фиксировал время ответа. Позднее эта методика получила развитие в исследованиях Э. Крепелина (1892), К. Юнга (1906), Г. Кента и А. Розанова (1910) и др. Ассоциативный эксперимент стимулировал появление такой группы проективных методик, как «Завершение предложений». Впервые для изучения личности «завершение предложений» было использовано А. Одна из самых популярных проективных методик была разработана в 1921 г. швейцарским психиатром Германом Роршахом. Создавая эту методику, Роршах экспериментировал с большим количеством чернильных пятен, которые он предъявлял различным группам психически больных. Тест тематической апперцепции – ТАТ. ТАТ был создан в 1935 г. X. Морган и Г. Мюрреем . Стимуль-ный материал ТАТ состоит из таблиц с изображениями неопределенных, допускающих неоднозначные толкования, ситуаций. Понятие проекции для обозначения подобных методик было впервые использовано Л. Франком в 1939 г. Диагностика с помощью проективных методик занимает лидирующее положение в зарубежных исследованиях личности. Критические замечания в адрес этих методик сводятся к указаниям на их недостаточную стандартизацию, пренебрежение нормативными данными, неподатливость традиционным способам определения надежности и валидности. В противоположность вундтовской психологии многие экспериментальные исследования в русской психологии проводились под знаком материалистических идей. У истоков этого направления находились два величайших корифея науки – И. В трудах Сеченова, начиная с 1863 г., последовательно формируется материалистическое понимание психической деятельности. Изучая материальный субстрат психических процессов – мозг, Сеченов предложил рефлекторную теорию психической деятельности. Продолжателем его дела был И. П. Павлов, создавший теорию условных рефлексов и проложивший путь от объективных исследований по функциональной физиологии центральной нервной системы к изучению материальных основ психических явлений. Взгляды Сеченова и Павлова оказали решающее воздействие на мировоззрение видного представителя естественно-научного направления в психологии В. М. Бехтерева. Вся рефлексология В. М. Бехтерева была реализацией рефлекторной теории Сеченова. Бехтерев стремился выявить связь психической деятельности с мозгом, с нервными процессами, называл психические процессы «невропсихикой». По его мнению, изучение психики не может быть ограничено одной ее субъективной стороной. Каталог: book -> common psychology -> psychology cribs Скачать 1,05 Mb. Поделитесь с Вашими друзьями: |

Проективная методика «Несуществующее животное». Руководство и результаты психодиагностического исследования взрослых пациентов с различными расстройствами эмоционально-личностной сферы

Юнговский подход к толкованию животных символов наглядно воплотился в проективном рисуночном тесте «Рисунок реального животного», предложенном в 60-х гг. XX в. американскими клиническими психологами Сиднеем и Ричардом Леви и в его адаптированном российском варианте «Рисунок животного», который был разработан и апробирован В. Е. Орлом и Ю. А. Туркиной в 2000 году [73]. Результаты исследований как американских, так и отечественных психологов выявили зависимость предпочитаемого животного от таких факторов, как пол, возраст, социальный статус и состояние здоровья испытуемого [72]. В частности, мужчины предпочитали идентифицировать себя с собакой и лошадью, в то время как женщины – с кошкой. Подростки часто выбирали в качестве идентифицируемых животных змею, отражающую чувство страха и вины, и птиц, как символа физической свободы путем бегства от социального окружения. В рисунках взрослых указанные символы практически не встречались. Социальный статус также отражался на выборе животного. Так, заключенные чаще олицетворяли себя с животными, вызывающими презрение к себе, робость (змея, свинья, кролик) или желание убежать, вырваться на свободу (птицы). Существовали различия и в выборе животных людьми, страдающими разного рода патологией. Психотики (по данным американского исследования) и ученики коррекционных школ (по данным отечественного исследования) чаще идентифицировали себя с необычными и экзотическими животными, не являющимися объектами типичного выбора (медуза, скорпион, кенгуру, морской конек и т. п.). Сравнительный анализ результатов отечественных и американских ученых показал наличие общих тенденций в предпочтении животных как символов человеческой личности у испытуемых.

Подростки часто выбирали в качестве идентифицируемых животных змею, отражающую чувство страха и вины, и птиц, как символа физической свободы путем бегства от социального окружения. В рисунках взрослых указанные символы практически не встречались. Социальный статус также отражался на выборе животного. Так, заключенные чаще олицетворяли себя с животными, вызывающими презрение к себе, робость (змея, свинья, кролик) или желание убежать, вырваться на свободу (птицы). Существовали различия и в выборе животных людьми, страдающими разного рода патологией. Психотики (по данным американского исследования) и ученики коррекционных школ (по данным отечественного исследования) чаще идентифицировали себя с необычными и экзотическими животными, не являющимися объектами типичного выбора (медуза, скорпион, кенгуру, морской конек и т. п.). Сравнительный анализ результатов отечественных и американских ученых показал наличие общих тенденций в предпочтении животных как символов человеческой личности у испытуемых. И американские, и российские испытуемые идентифицировали себя с наиболее близкими им в эмоциональном плане животными, а также с животными, живущими вместе с человеком. Среди американцев наиболее часто встречающиеся животные, с которыми они себя идентифицируют, – это (в процентах к общему объему выборки): собака (19,25 %), кошка (15,9 %), лошадь (14,8 %), птицы (9 %), кролик (6 %). А среди россиян – кошка (24,3 %), собака (13,8 %), лошадь (6,5 %), корова (6,25 %), птицы (5,25 %).

И американские, и российские испытуемые идентифицировали себя с наиболее близкими им в эмоциональном плане животными, а также с животными, живущими вместе с человеком. Среди американцев наиболее часто встречающиеся животные, с которыми они себя идентифицируют, – это (в процентах к общему объему выборки): собака (19,25 %), кошка (15,9 %), лошадь (14,8 %), птицы (9 %), кролик (6 %). А среди россиян – кошка (24,3 %), собака (13,8 %), лошадь (6,5 %), корова (6,25 %), птицы (5,25 %).

Р. Фейнсон предложил популярный, не претендующий на научность тест «Животное в тебе», направленный на определение собственной «животной» природы, своего психологического прототипа в животном мире [112]. Отталкиваясь от гипотезы, что в результате процесса, называемого «параллельной эволюцией», отдельные виды животных развили в себе определенные человекоподобные качества, а человечество выработало множество свойств, аналоги которых с легкостью можно найти в животном мире, автор утверждает, что люди демонстрируют то же сочетание качеств, что и различные виды животных. Тест представляет собой опросник. Испытуемый должен оценить себя по следующим критериям: физические размеры, агрессия, общительность, привлекательность, надежность, интеллект, спортивные способности, успех в жизни, любовь к путешествиям. Затем, с помощью специальных таблиц, он может вычислить тот вид животного, который соответствует его «животной» сущности, и познакомиться с описанием его характера, образа жизни, взаимоотношений с противоположным полом и другими животными.

Тест представляет собой опросник. Испытуемый должен оценить себя по следующим критериям: физические размеры, агрессия, общительность, привлекательность, надежность, интеллект, спортивные способности, успех в жизни, любовь к путешествиям. Затем, с помощью специальных таблиц, он может вычислить тот вид животного, который соответствует его «животной» сущности, и познакомиться с описанием его характера, образа жизни, взаимоотношений с противоположным полом и другими животными.

Появление всех этих тестов наводит на мысль, что идея создания проективной личностной методики «Несуществующее животное» уже витала в воздухе. Нужно было сделать только один шаг – перейти от сопоставления человека с реальным животным к сопоставлению его с несуществующим животным. А это могло произойти только в ситуации «встречи» психолога, увлеченного исследованием личности, с задачей придумать несуществующее животное. Как нам стало известно от одной из учениц М. З. Дукаревич, психолога-психотерапевта Н. Г. Грузы, это так и случилось. Идея создания методики возникла у М. З. Дукаревич в то время, когда она была увлечена театром и узнала, что в одной из театральных студий студентам предлагается в качестве этюда придумать и показать несуществующее животное.

Идея создания методики возникла у М. З. Дукаревич в то время, когда она была увлечена театром и узнала, что в одной из театральных студий студентам предлагается в качестве этюда придумать и показать несуществующее животное.

Общие теоретические положения

Проективные техники появились в Европе и США в начале XX в. Традиционно принято считать первой – тест словесных ассоциаций К. Юнга, созданный в 1904–1905 гг. Основная волна проективных тестов приходится на 20–50-е гг. В 1921 г. появился тест чернильных пятен Г. Роршаха, опубликованный в его труде «Психодиагностика»; в 1935 г. – Тематический Апперцептивный Тест, созданный Х. Морган и Г. Мюрреем; в 1945 г. – тест С. Розенцвейга; в 1947 г. – тест «Рисунок семьи», разработанный В. Вульфом; в 1948 г. – тест М. Люшера, тест «Рисунок человека», созданный К. Маховер, и тест «Дом – Дерево – Человек», предложенный Дж. Буком; в 1949 г. – тест «Рисунок дерева», разработанный К. Кохом. Эти техники содержали заведомо неоднозначный стимульный материал, столкнувшись с которым испытуемый должен был выбрать собственную форму самовыражения и через это проявить себя, раскрывая свои волнения, страхи, желания и тревоги. Понятие «проекции» для обозначения этих тестов впервые использовал американский психолог Л. Франк в 1939 г., хотя приоритет использования этого понятия для процесса, происходящего при интерпретации стимулов, принадлежит Г. Мюррею. В отличие от психоаналитического истолкования проекции как в первую очередь механизма защиты, проекция как психодиагностический феномен, определялась Л. Франком как процесс и результат взаимодействия испытуемого с неструктурированным материалом, позволяющий исследовать его личность. Согласно его мнению, проективные методы объединяются взглядом на личность как на процесс организации и структурирования жизненного пространства [104]. Изначальные предположения, на которых строились проективные техники, заключались в том, что все поведенческие проявления есть выражения личности индивида и не случайны, то есть психологически детерминированы. Общая цель их состояла в выявлении у субъекта того, что он не может или не хочет говорить, часто из-за незнания себя, и неосознанного раскрытия себя через проекции[1].

Понятие «проекции» для обозначения этих тестов впервые использовал американский психолог Л. Франк в 1939 г., хотя приоритет использования этого понятия для процесса, происходящего при интерпретации стимулов, принадлежит Г. Мюррею. В отличие от психоаналитического истолкования проекции как в первую очередь механизма защиты, проекция как психодиагностический феномен, определялась Л. Франком как процесс и результат взаимодействия испытуемого с неструктурированным материалом, позволяющий исследовать его личность. Согласно его мнению, проективные методы объединяются взглядом на личность как на процесс организации и структурирования жизненного пространства [104]. Изначальные предположения, на которых строились проективные техники, заключались в том, что все поведенческие проявления есть выражения личности индивида и не случайны, то есть психологически детерминированы. Общая цель их состояла в выявлении у субъекта того, что он не может или не хочет говорить, часто из-за незнания себя, и неосознанного раскрытия себя через проекции[1].

Проективная психология как отдельное направление психологической науки возникла в ответ на необходимость разработки психологической теории, которая, в частности, могла бы объяснить и механизм работы проективных методик, их эффективность в качестве диагностического инструмента, подтверждаемую данными клинических исследований. Согласно одному из теоретиков проективной психологии Л. Абту, который попытался обобщить знания, накопленные в этой области, в основу проективной психологии положены идеи двух психологических теорий: психоанализа (его динамического направления) и гештальт-психологии [3]. При различии подходов в обеих теориях были выделены важные сферы базовой согласованности, что и позволило их объединить и тем самым заложить фундамент для развития проективной психологии в целом и изучения личности в частности. Концепция личности, формулируемая в рамках проективной психологии, базируется, согласно Л. Абту, на следующих основных постулатах:

1) личность рассматривается как процесс, а не совокупность сложения относительно статичных черт. Суть процесса состоит в том, что он придерживается динамической последовательности во времени;

Суть процесса состоит в том, что он придерживается динамической последовательности во времени;

2) личность в развитии находится под постоянным влиянием взаимодействия индивида с физической, социальной, культурной средами, с одной стороны, и состоянием и силой его потребностей – с другой;

3) личность – это способ, которым индивид организует опыт и чувства, структурируя свое жизненное пространство;

4) личность представляет собой двойственный процесс социализации и индивидуализации;

5) личность является постоянно развивающейся реальностью, функционирующей с рождения и до смерти.

Таким образом, в проективной психологии используется динамическая концепция личности как процесса организации опыта и структурирования жизненного пространства в связи с изменениями мира физической и социальной реальности, с одной стороны, и состоянием и силой потребностей индивида – с другой. Причем если ранее полем исследования проективной психологии были проблемы инстинктивного и инфантильного бессознательного (Ид) и считалось, что только они подвергаются вытеснению, то в настоящее время фокус исследований сместился на проблемы «Эго-психологии», утверждающей, что вытесняется также и все, что угрожает разрушению или изменению «Я-образа». То есть проективная психология изучает и различные образования и проявления Эго.

То есть проективная психология изучает и различные образования и проявления Эго.

Поскольку все проективные методы так или иначе полагаются на действие перцептивных механизмов индивида, важное место в теории проективной психологии уделяется изучению сущности и функции перцептивных процессов, в частности теории апперцептивного искажения, разработанной Л. Беллаком [10, 11]. Отталкиваясь от предположения З. Фрейда о том, что воспоминания о прошлых впечатлениях влияют на сегодняшнее восприятие, выдвинутое им в книге «Тотем и табу», Л. Беллак ввел понятие апперцепции. Он определил апперцепцию как значимую (в динамическом смысле) интерпретацию организмом воспринятого или как активный процесс, посредством которого новый опыт ассимилируется и преобразовывается прошлым опытом индивидуума в формирование нового целого. В рамках теории апперцептивного искажения проекция рассматривается как один из нескольких процессов «апперцептивного искажения», обязанный своим существованием формирующему влиянию воспоминаний прошлых апперцепций на настоящие апперцепции.

Опираясь на работы многих исследователей, Л. Абт предложил следующую гипотезу базовой перцептивной теории для проективной психологии, включающую несколько основных положений [3].

1. Общая избирательность всех перцептивных процессов индивида является функцией определенных внутренних и внешних факторов восприятия.

2. Чем более структурировано стимульное поле, тем, как правило, более важной становится роль внешних факторов в восприятии при объяснении поведения, и наоборот, чем более не ясно и не структурировано стимульное поле, тем более важной становится роль установки и внутренних факторов.

3. Перцептивные процессы функционируют определенным образом, позволяющим индивиду сохранить то состояние или тот уровень тревоги, который человек научился выносить. Этот объем тревоги является функцией многочисленных переменных личности.

4. Одна из функций перцепции состоит в том, чтобы позволить какому-либо из психоаналитических защитных механизмов действовать так, чтобы дать возможность индивиду сохранить относительно постоянный уровень тревоги. То есть перцепция играет важную роль в процессе психологического гомеостаза, осуществляемого динамическим образом посредством функционирования нескольких защитных механизмов.

То есть перцепция играет важную роль в процессе психологического гомеостаза, осуществляемого динамическим образом посредством функционирования нескольких защитных механизмов.

5. Неструктурированное стимульное поле вынуждает индивида больше полагаться на внутренние или субъективные факторы в восприятии, появляется тенденция к заметному повышению уровня тревожности, и приводится в действие проективный механизм. Он позволяет Эго направить себя к новым и адекватным взаимоотношениям с физической и социальной реальностью. Вследствие функционирования проективного механизма в этих условиях объем тревоги, испытываемой индивидом, понижается до точки, в которой он вновь чувствует комфорт и безопасность.

6. Перцепции индивида окрашиваются желаниями, потребностями, ценностями, фантазиями и другими элементами его личности, и эти компоненты личности отвечают за такое искажение физической и социальной реальности, при котором угроза ощущаемой безопасности и целостности индивида сведена к минимуму.

В настоящее время, по мнению отечественного психолога П. В. Яньшина, существует три основных общих тезиса, которые разделяют все психологи, занимающиеся исследованием проекции, вне зависимости от теоретических направлений [121].

Первый тезис – активность субъекта в его взаимодействии с внешним миром.

Второй тезис – положение о целостности субъекта во всех его проявлениях.

Третий тезис – положение о личностности всех человеческих проявлений, какое бы содержание ни вкладывалось конкретным исследователем в понятие «личность».

Эти положения многократно подтверждены, в том числе и отечественными исследователями [95], и являются теоретической базой для большинства психологов во всем мире, работающих с проективными техниками.

Исследователями выделены общие признаки, характеризующие проективные методы:

1) неопределенность, неоднозначность используемых стимулов;

2) отсутствие ограничений в выборе ответов;

3) отсутствие оценки ответов испытуемых как «правильных» и «ошибочных».

Вследствие малой структурированности предлагаемого в них материала и предлагаемой свободе самовыражения, проективные методы побуждают индивида к раскрытию собственного способа организации опыта, структурирования жизненного пространства, интерпретации материала и аффективным реакциям посредством проекции своего внутреннего мира, своих смыслов, ценностей, паттернов и чувств, то есть моделируют ситуацию, в которой актуализируется «личностный процесс». Интерпретация полученных результатов традиционно предполагает использование как формального, так и содержательного анализа протокола исследования. Если в основе формального анализа лежат статистические процедуры: выделение факторов оценки, выявление количественных взаимосвязей между ними, установления валидности и надежности, – то содержательный анализ направлен на символическую интерпретацию результатов и требует знания психодинамической теории. Каждый из этих методов анализа самоценен и имеет тенденцию к дополнению другого в клинической практике психолога [3].

Первая классификация проективных методов была предложена Л. Франком [104]. По мере развития проективной психологии она развивалась и уточнялась. В настоящее время различают несколько групп проективных методов [77, 91] (табл. 1).

Таблица 1. Группы проективных методов

Экспрессивные методы или проективные рисунки появились на Западе в 40-х гг. XX в. и быстро приобрели популярность в среде клинических психологов. По сравнению с другими проективными тестами исследователей в них привлекала относительная простота проведения, то есть минимальное использование средств (бумага и карандаш), экономичность по времени проведения и, одновременно, богатство получаемой информации. Но так же как и другие проективные тесты, они страдали отсутствием последовательного теоретического обоснования признаков интерпретации, их относительной валидности и надежности. Создание теории проективного рисунка никогда не было самоцелью приверженцев этой техники, а явилось результатом осмысления эмпирических фактов [121]. Проективный рисунок рассматривался большинством исследователей как продукт невербальной коммуникации. Теоретические предпосылки интерпретации проективного рисунка полностью совпадали с таковыми для проективной техники в целом. В работе «Личностная проекция в рисунке человеческой фигуры» К. Маховер предложила трактовать проекцию как акт «трансляции образа тела в графические термины так, что рисунок в определенном смысле является личностью, а бумага соотносится со средой» [63]. Она сформулировала важный принцип толкования рисунка, состоящий в буквальном переводе графических признаков в словесный текст, опорой чего чаще всего является образность речи, то есть метафоры.

Проективный рисунок рассматривался большинством исследователей как продукт невербальной коммуникации. Теоретические предпосылки интерпретации проективного рисунка полностью совпадали с таковыми для проективной техники в целом. В работе «Личностная проекция в рисунке человеческой фигуры» К. Маховер предложила трактовать проекцию как акт «трансляции образа тела в графические термины так, что рисунок в определенном смысле является личностью, а бумага соотносится со средой» [63]. Она сформулировала важный принцип толкования рисунка, состоящий в буквальном переводе графических признаков в словесный текст, опорой чего чаще всего является образность речи, то есть метафоры.

В отечественной психологии попытка теоретико-экспериментального обоснования проективного рисунка была предпринята П. В. Яньшиным [121]. Отталкиваясь от выдвинутых ранее гипотез других исследователей, он сформулировал собственное представление о психосемантических механизмах рисуночной проекции. Он основывался на предположении о символической природе образа запечатленного в рисунке, а также на том, что смысл не «навязывается» образу интерпретатором, а вытекает из семантической смысловой природы этого образа, как отражение глубинных смысловых структур личности его творца. Проективный рисунок рассматривается им как разновидность метафорического самоописания, метафорической формы эмоционального отношения к самому себе. Согласно П. В. Яньшину, рисунок «представляет собой частный случай функционирования некого невербального канала коммуникации, основанного на архетипических структурах языка, в частности на устойчивых метафорических образах, структурирующих обыденное сознание». Пытаясь найти теоретическое обоснование и разрешить проблему расшифровки проективного рисунка, то есть перевода языка невербальных значений на обычный язык, он опирался на взгляды Ч. Осгуда. Согласно Ч. Осгуду, как в образовании языковых метафор, так и в формировании невербальных значений ведущая роль принадлежит явлению синестезий, под которым понимается универсальный психический механизм взаимотрансляции семантического содержания различных перцептивных модальностей. Исходя из этого, П. В. Яньшин выдвинул предположение, что если «устойчивая метафорика языка может своеобразно дублировать невербальный образный канал коммуникации», то она может служить эвристической опорой при расшифровке проективной рисуночной продукции.