2 Особенности обыденного мировоззрения и его роль в формировании мифологического и художественного сознания Искусство и мировоззрение

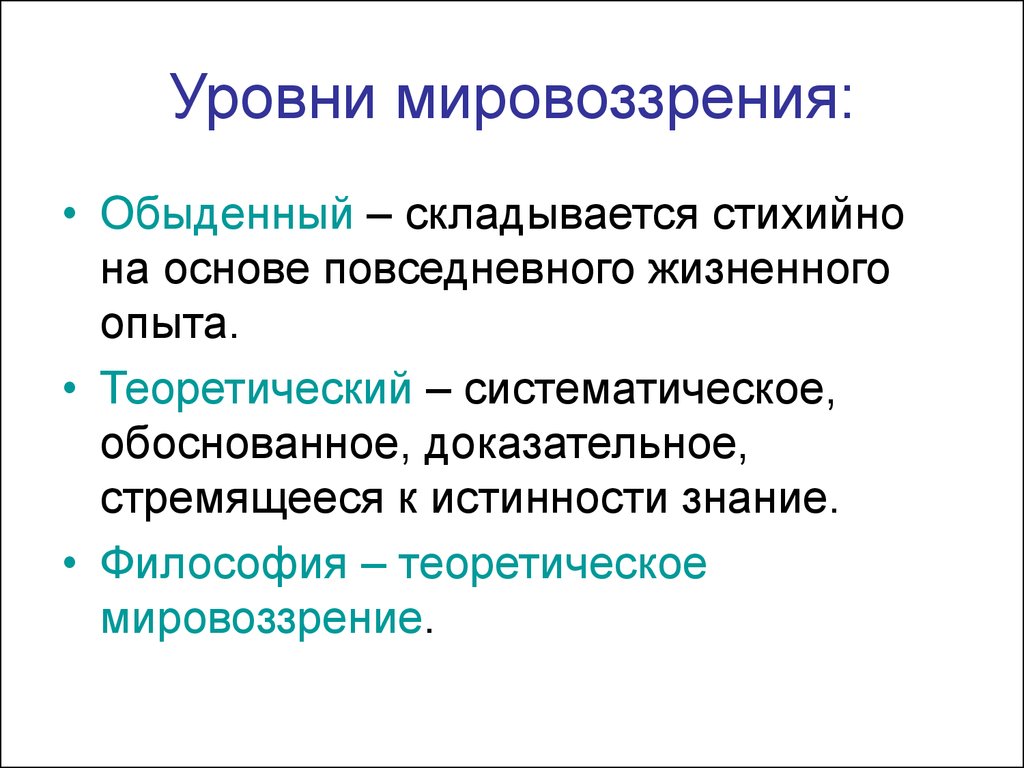

Обыденное (житейское) мировоззрение – исторически первичная форма мировоззрения как в онто-, так и филогенезе. Целостность обыденного мировоззрения достигается за счет ассоциативного мышления и произвольной связи знаний о разных сферах бытия; путем случайного (неупорядоченного) смешения результатов мироощущения и результатов миропонимания в единое целое. Главная особенность обыденного мировоззрения – его фрагментарность, эклектичность, и бессистемность, поскольку этот тип мировоззрения основан на абстракциях I уровня.

В реальности все вещи и явления действительно конкретны, т.е. обладают целостностью всех присущих им свойств и взаимосвязей.

Речь (слово), как уже отмечалось выше, всегда в той или иной мере абстрагируется от конкретного, и фиксирует лишь некоторую часть конкретного: слово «яблоко» абстрагируется от гнилых, несъедобных, горьких, черных (бывают и такие) яблок, подразумевая только «норму», свойственную этому фрукту. Вместе с тем, в некоторых случаях абстрагирование от конкретной целостности воспринимаемого осуществляется непоследовательно и бессистемно. Именно таким путем и формируются абстракции I уровня: определение «зеленые яблоки», может быть дано не по цвету, а по критерию пригодности в пищу, но это значение будет проявлено в тексте не через логическую дефиницию, а посредством так называемого «контекста», т. е. значения понятия, задаваемого «общим смыслом речевого высказывания».

Вместе с тем, в некоторых случаях абстрагирование от конкретной целостности воспринимаемого осуществляется непоследовательно и бессистемно. Именно таким путем и формируются абстракции I уровня: определение «зеленые яблоки», может быть дано не по цвету, а по критерию пригодности в пищу, но это значение будет проявлено в тексте не через логическую дефиницию, а посредством так называемого «контекста», т. е. значения понятия, задаваемого «общим смыслом речевого высказывания».

Для того чтобы перейти к абстрагированию II уровня, т. е. к логически точным речевым высказываниям, контекст которых не поясняет, а закрепляет значения лексем, необходимо научиться процедурам логического анализа и синтеза понятий. У большинства людей этот навык формируется неосознаваемым образом, особенно в том случае, если категориальное мышление является типичным для данной культуры.

В любом случае, только при условии доминирования в мышлении процедур абстрагирования II уровня (уровня категориального мышления), обобщения, наличная картина мира может системно и непротиворечиво связать в единую целостность большую часть чувственной разносторонней (многогранной) действительности. Только категориальное мышление способно развиваться из содержательного, а не формального противоречия, потому что формальные противоречия устраняются из такого мышления автоматически, на уровне безусловных рефлексов.

Только категориальное мышление способно развиваться из содержательного, а не формального противоречия, потому что формальные противоречия устраняются из такого мышления автоматически, на уровне безусловных рефлексов.

Без развитого категориального мышления мировоззрение зачастую остается противоречивым не только на содержательном, но и на формально-логическом уровне и осуществляется, как в анекдоте о диалоге двух пожилых приятельниц, встретившихся после долгого перерыва:

– «Как дети?

– По-разному. У дочки, слава Богу, все отлично: муж прекрасный нашелся – и готовит сам, и стирает, и по магазинам ходит, а по утрам (не поверишь!) – даже кофе ей в постель подает!

– А сын?

– Ой, и вспоминать не хочу! Такая стерва попалась: и в магазин сам ходи, и готовь сам, и стирай, а по утрам (не поверишь!), – он ей еще и кофе в постель подавать должен!»

Естественно, что противоречий в собственных выводах такое мировоззрение не замечает (как ребенок К. Чуковского, о котором уже говорилось выше), и верить картине мира, созданной с помощью такого мировоззрения, можно лишь с очень большими оговорками. При деятельности такого типа мировоззрения обычно нарушаются все законы формальной логики. На основе обыденного мировоззрения исторически первым стихийно рождается миф – т. е. творческое отображение мира сознанием, главной отличительной особенностью которого являются логические обобщения, нарушающие логический закон достаточного основания.

При деятельности такого типа мировоззрения обычно нарушаются все законы формальной логики. На основе обыденного мировоззрения исторически первым стихийно рождается миф – т. е. творческое отображение мира сознанием, главной отличительной особенностью которого являются логические обобщения, нарушающие логический закон достаточного основания.

Логические посылки для мифологизированного восприятия действительности при этом имеются, они лежат в основании практического опыта человека, но выводы о строении и законах существования действительности в мифе, как правило, вполне соответствующие наблюдаемым фактам из жизни природы, общества и человека, соответствуют этим фактам лишь в произвольно выбираемом числе взаимосвязей. Например, языческий миф об Илье Пророке, грохот колесницы которого людям кажется громом, а удары посоха о тучи – молниями, очевидным образом построен методом перенесения опыта жизнедеятельности человека в «небесную сферу». С помощью такого же метода аналогии в современном российском обществе, большинство членов которого физически страдают из-за нехватки средств к существованию, функционирует миф о том, что большие деньги могут сделать человека счастливым, потому что богатый сможет купить себе все, что захочет. Именно из-за этой особенности миф можно определить как способ безболезненного преодоления незнания.

Именно из-за этой особенности миф можно определить как способ безболезненного преодоления незнания.

Миф – это наиболее простой творческий способ преодоления незнания путем прямого моделирования в сфере незнаемого знакомых (известных) связей и закономерностей. Огромное подспорье при мифологизации обыденного мировоззрения играет имманентная потребность и способность человека к фантазии, формируемая в обществе в силу уже упоминавшейся необходимости существования человека одновременно и в прошлом, и в настоящем, и в будущем, да еще и в условиях доминирования условных связей над безусловными. Главной лексической единицей мифологического мышления является образ.

Образ – это специфическое образование второй сигнальной системы, основной спецификой которого является, с одной стороны, полная открытость значения для внесения субъективных смыслов (для домысливания), а с другой – существенное преобладание в этой лексической единице смыслов над значениями. Образ строится путем ассоциации, т. е., основан на принципе преобладания личного опыта индивида над историческим опытом культурного сообщества; на принципе преобладания свободы в передаче адресату информации, над ограничениями, над ответственностью за переданное сообщение. Можно утверждать, что в образе условные (субъективные) связи и отношения доминируют над безусловными (объективными).

е., основан на принципе преобладания личного опыта индивида над историческим опытом культурного сообщества; на принципе преобладания свободы в передаче адресату информации, над ограничениями, над ответственностью за переданное сообщение. Можно утверждать, что в образе условные (субъективные) связи и отношения доминируют над безусловными (объективными).

Не контролируемая и никак не регламентируемая свобода позна-

вательной деятельности человека неизбежно приводит к мифоло-

гизации сознания, влекущего за собой: а) развитие художествен-

ного творчества и искусства в целом, и б) застой в развитии общественной жизни, поскольку к поставленным целям человек вынужден идти наиболее длинными, опасными и зачастую бесперспективными путями.

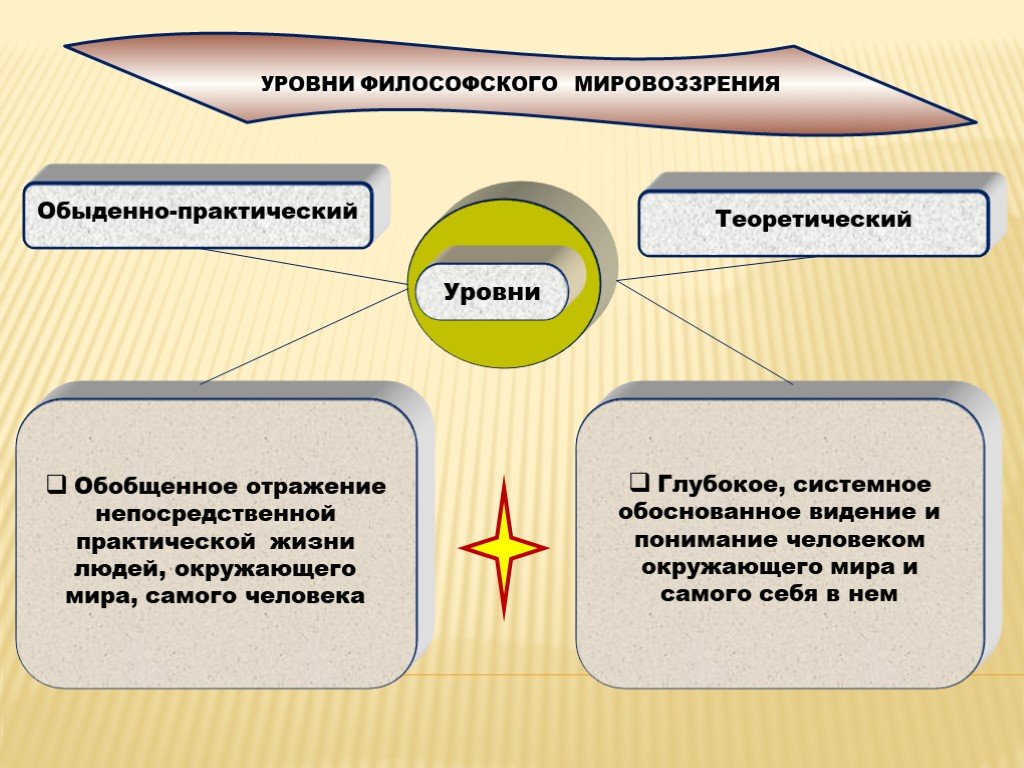

Обыденное и концептуальное как два уровня мировоззрения людей

Внутри каждого конкретного общества существуют два уровня мировозрения людей: обыденное и концептуальное.

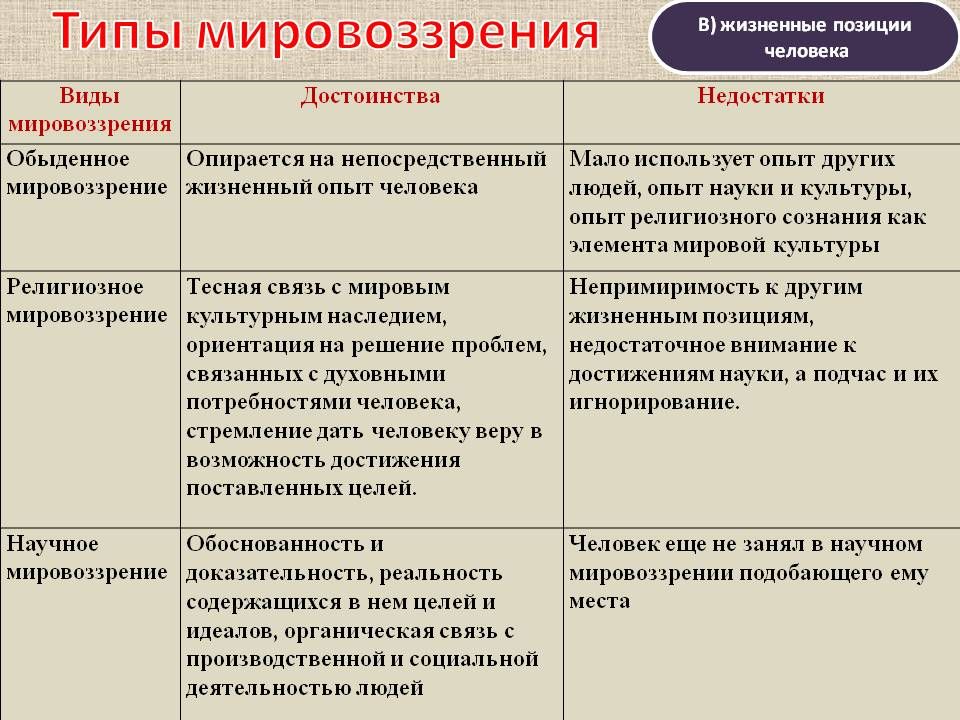

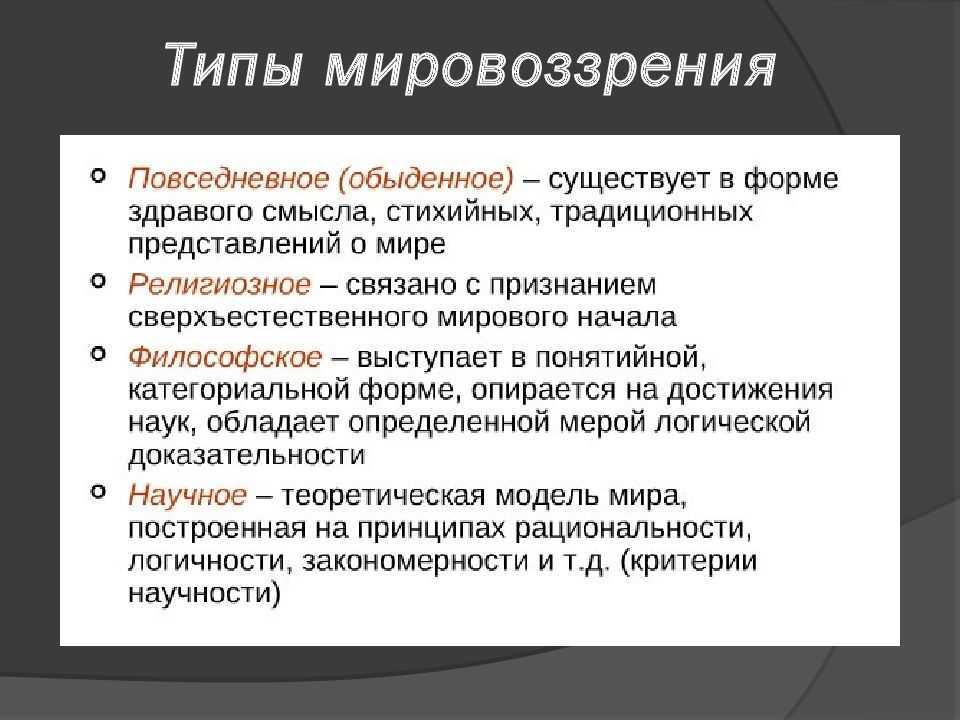

Обыденное мировоззрение формируется в ходе практической жизни людей и направлено на обеспечение их повседневного поведения и решения практических задач. Большую роль здесь играет социальная среда, условия, в которых растет и действует человек, традиции, обычаи, нравственно-психологическая атмосфера этой среды. Многое определяют природные способности человека, особенности его ума и темперамента, а также, конечно, весь его жизненный опыт. Естественно, что такое мировоззрение оказывается чаще всего несистемным и в чем-то даже противоречивым. У большинства людей оно отражает мир на уровне явлений, не проникая в глубину, в сущность вещей. Порой обыденное мировоззрение оказывается просто примитивным, ущербным, крайне односторонним. Но можно встретить и глубокое, мудрое понимание сущности человеческого бытия, предназначения человека в этом мире, а значит и самого мира. Причем, такой мудрый взгляд не зависит напрямую от уровня образованности человека, он определяется всем комплексом его природных качеств и его жизненных условий и обстоятельств, жизненного опыта.

Большую роль здесь играет социальная среда, условия, в которых растет и действует человек, традиции, обычаи, нравственно-психологическая атмосфера этой среды. Многое определяют природные способности человека, особенности его ума и темперамента, а также, конечно, весь его жизненный опыт. Естественно, что такое мировоззрение оказывается чаще всего несистемным и в чем-то даже противоречивым. У большинства людей оно отражает мир на уровне явлений, не проникая в глубину, в сущность вещей. Порой обыденное мировоззрение оказывается просто примитивным, ущербным, крайне односторонним. Но можно встретить и глубокое, мудрое понимание сущности человеческого бытия, предназначения человека в этом мире, а значит и самого мира. Причем, такой мудрый взгляд не зависит напрямую от уровня образованности человека, он определяется всем комплексом его природных качеств и его жизненных условий и обстоятельств, жизненного опыта.

Концептуальное мировоззрение — это, напротив, однородное и логически более или менее стройное понимание мира, претендующее на проникновение в сущность действительности (но реально степень этого проникновения в разных концепциях очень различна). Оно может быть системным и достигать теоретического уровня. При этом если обыденное мировоззрение формируется в большей степени стихийно и очень индивидуализировано, то концептуальное, напротив, создается в основном осознанно, отдельными людьми и постепенно может охватить малую или большую группу людей. Истории известны три основных типа концептуального мировоззрения: мифология, религия и философия.

Оно может быть системным и достигать теоретического уровня. При этом если обыденное мировоззрение формируется в большей степени стихийно и очень индивидуализировано, то концептуальное, напротив, создается в основном осознанно, отдельными людьми и постепенно может охватить малую или большую группу людей. Истории известны три основных типа концептуального мировоззрения: мифология, религия и философия.

Данные мировоззренческие типы появились не в раз, а исторически последовательно, соответственно развитию общественных отношений и общественного сознания.

Мифология как совокупность мифов (греч. mythos — сказание, предание) — это исторически самая первая форма общественного сознания, тип концептуального мировоззрения, присущий эпохе, которую К. Маркс удачно назвал детством человечества. У человеческого сознания той поры в самом деле очень много схожего с детским сознанием. Во-первых, человек и мир в нем еще не противостояли друг другу, не отделялись друг от друга, природа «очеловечивалась», одушевлялась, а человек представал органической частью природы. Во-вторых, реальность и сказка, фантазия смешивались в единое целое, естественное не отделялось от сверхъестественного, герои и боги действовали вместе. Такая нерасчлененность, слитность в сознании разнородных явлений называется синкретизмом. Мифологическая картина находила яркое, художественное выражение. И люди искренне верши в реальность того, о чем говорилось в мифах, как дети верят в сказку. Мифология была полностью основана на вере, то есть такой психологической установке и мировоззренческой позиции, которая принимает определенные утверждения без доказательств.

Во-вторых, реальность и сказка, фантазия смешивались в единое целое, естественное не отделялось от сверхъестественного, герои и боги действовали вместе. Такая нерасчлененность, слитность в сознании разнородных явлений называется синкретизмом. Мифологическая картина находила яркое, художественное выражение. И люди искренне верши в реальность того, о чем говорилось в мифах, как дети верят в сказку. Мифология была полностью основана на вере, то есть такой психологической установке и мировоззренческой позиции, которая принимает определенные утверждения без доказательств.

Синкретизм был присущ первобытному мировоззрению в целом — как обыденному, так и концептуальному. При этом концептуальное мировоззрение по глубине и истинности отражения мира не сильно отличалось от обыденного. В основе его был не столько уровень миропонимания, сколько уровень мировосприятия, притом восприятия того лишь, что окружало человека непосредственно. И картина мира получалась весьма хаотичной, неупорядоченной.

Вместе с тем, говоря о мифологии, важно отметить то, что в мифах, которые посвящались самым разным темам, уже ставились так называемые вечные вопросы — о возникновении и устройстве мира, о происхождении человека, о жизни и смерти, о смысле жизни и т.д. — те вопросы, которые затем перешли в религию и философию и стали в них основными.

На этапе разложения первобытнообщинного строя, вместе с повзрослением человечества, на смену мифологии пришла религия (лат. religio — набожность, святыня) — сначала в виде многобожия, а позднее в виде единобожия.

Религия — явление сложное и многозначное. Но здесь не ставится задача ее широкого анализа. Нам лишь важно отметить, что при всей своей противоречивости религия является шагом вперед в развитии мировоззрения и человеческой культуры в целом. И, в частности, она упорядочила картину мира, разделив мир на естественный (материальный, чувственный, телесный) и сверхъестественный (потусторонний, божественный, духовный). При этом определяющую роль не только в жизни людей, но и во всем мироздании религия отвела второму, божественному миру. Процесс упорядочения привел также от многобожия к единобожию. Бог как высшее духовное начало всего творит (с помощью чуда!) материальный, телесный мир — и природу и человека — из ничего.

Процесс упорядочения привел также от многобожия к единобожию. Бог как высшее духовное начало всего творит (с помощью чуда!) материальный, телесный мир — и природу и человека — из ничего.

Существование бога ничем не доказано (так же как и не опровергнуто), но религия, как и миф, тоже основана на вере, поэтому решение всех «вечных» вопросов относит к одному началу — всемогущему Богу. Правда, здесь наряду с верой и в помощь ей начинает со временем употребляться и приобретать все большее значение также способ разумного доказательства. Однако такой способ не должен был противоречить вере и ограничивался только логикой, без опоры на факты, на практику, поэтому недостаточен. Например, средневековый религиозный мыслитель Фома Аквинский выдвинул логические доказательства бытия Бога. Однако они не убедительны, поскольку, во-первых, метафизичны (метафизику как метод охарактеризуем позднее, при освещении пятого вопроса темы), во-вторых, не опираются на практику. Ведь доказать наличие чего-либо или кого-либо бесспорно возможно лишь фактическим обнаружением данного нечто, Бога же наука пока не обнаружила. С применением логических построений (при этом под явным влиянием философии) в средние века сформировалась теоретическая форма религиозного мировоззрения — богословие, или теология (греч. Teos — Бог + logos — слово, учение), призванная раскрывать глубинный смысл религиозных догматов и помогать укреплению религии.

С применением логических построений (при этом под явным влиянием философии) в средние века сформировалась теоретическая форма религиозного мировоззрения — богословие, или теология (греч. Teos — Бог + logos — слово, учение), призванная раскрывать глубинный смысл религиозных догматов и помогать укреплению религии.

Религия, как и мифология, прежде всего выступает как концептуальное мировоззрение. Но та и другая довольно легко проникают в массовое обыденное сознание и широко схватывают его, правда, только на примитивном уровне простой веры в божественный, могущественный, спасительный мир чудес — надежду на спасение слабого человека.

Информация для студентов и преподавателей

«Мы предоставляем надежные, доступные и точные рецензируемые учебные пособия, которые отражают мнение экспертов — все на языке, понятном студентам университета!»

Крис Дрю, доктор философии

Основатель и главный редактор