что это такое? Примеры и определение, постпроизвольное внимание в психологии по Леонтьеву

Внимание необходимо в повседневной жизни на каждом шагу. В разных ситуациях оно активизируется и направляется на тот или иной объект. Это свойство позволяет отбирать нужную и важную для нас информацию. Но реагируя на разные вещи и ситуации, мы не задумываемся о том, что существует несколько видов внимания. Послепроизвольное наряду с произвольным и непроизвольным представляет немалый интерес.

Что это такое?

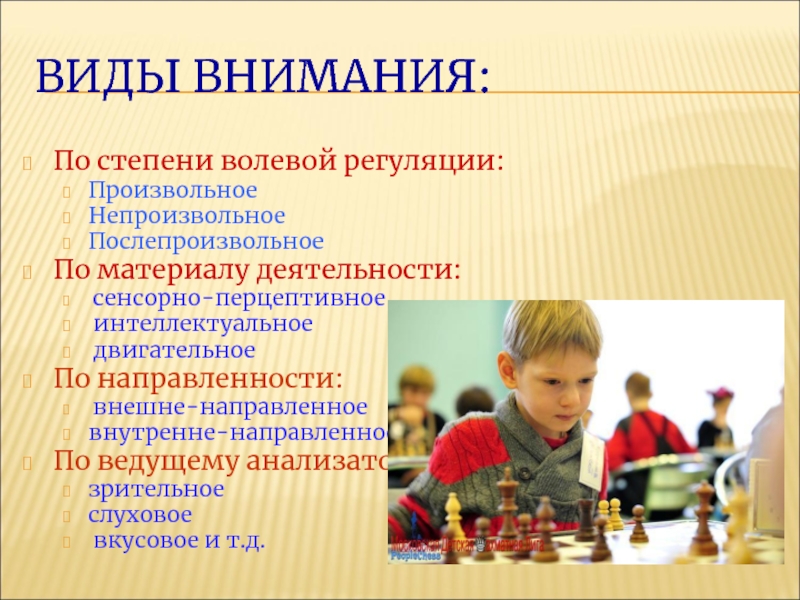

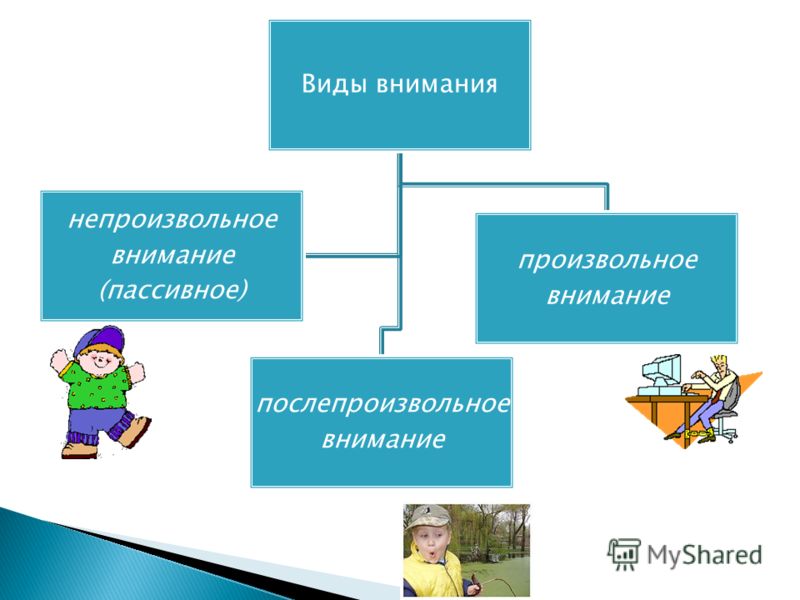

У каждого вида внимания своя степень активности. Поэтому и различают три вида.

Определение в психологии говорит о том, что послепроизвольное внимание – это такое состояние человека, когда он полностью сосредоточен на определённом предмете.

Иными словами, это то состояние, когда присутствует устойчивая мотивация к чему-либо. Поэтому все силы направлены на достижение цели, всё даётся легко, не ощущается даже усталость при длительной умственной работе.

Это как раз тот вид концентрации, которая необходима школьнику или студенту для блестящего изучения предметов. Родители и учителя стремятся к тому, чтобы у детей присутствовало именно такое внимание, которое позволит хорошо усваивать материал и хорошо учиться.

По Леонтьеву (психолог, много времени уделявший изучению всех трёх типов) послепроизвольное внимание – это естественный процесс, который базируется на произвольном внимании. В основе обоих типов лежит интерес к предмету. Но интерес в первом и втором случае немного разный.

В основе обоих типов лежит интерес к предмету. Но интерес в первом и втором случае немного разный.

В послепроизвольном подключается интерес человека к результату, который получится в итоге производимой деятельности.

Сравнение с другими видами внимания

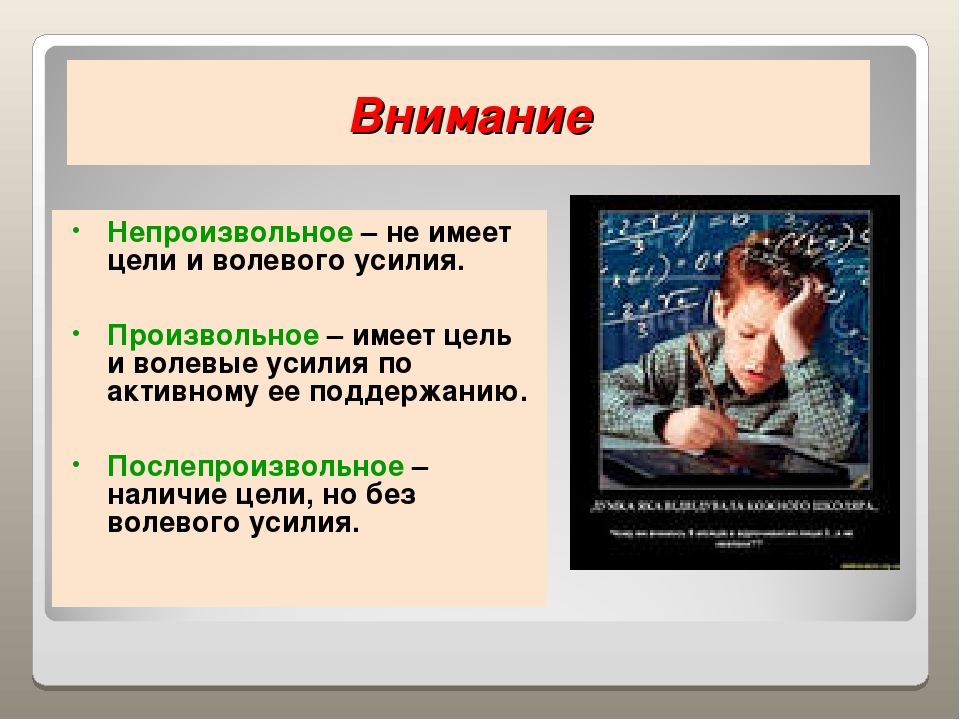

Если сравнивать постпроизвольное внимание (оно же послепроизвольное) с двумя другими, то можно обнаружить, что данный вид отличается от непроизвольного, но схож с произвольным.

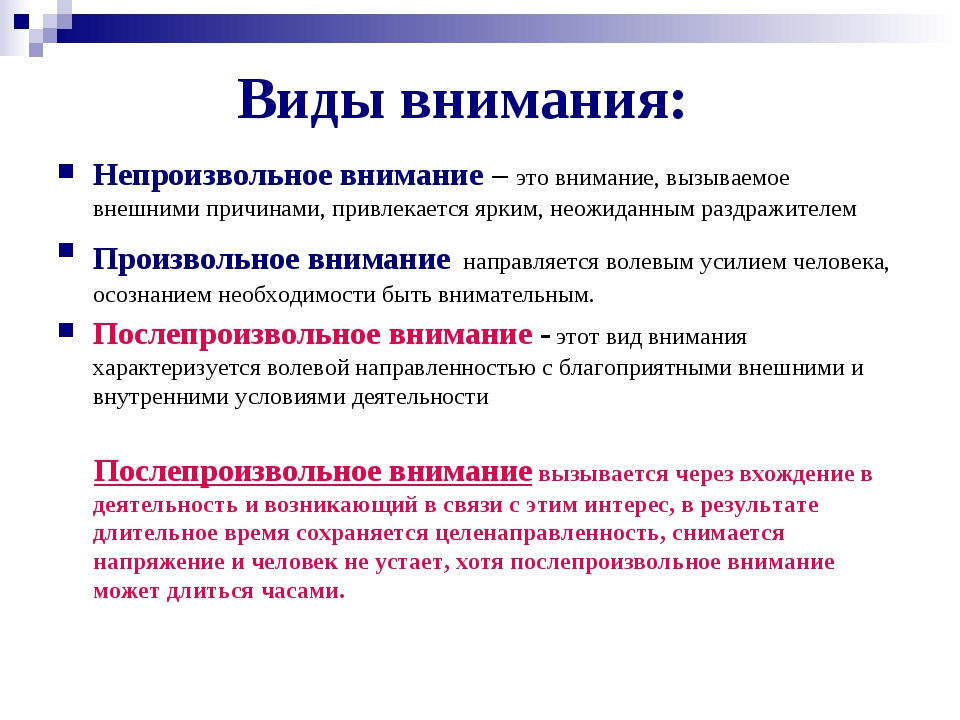

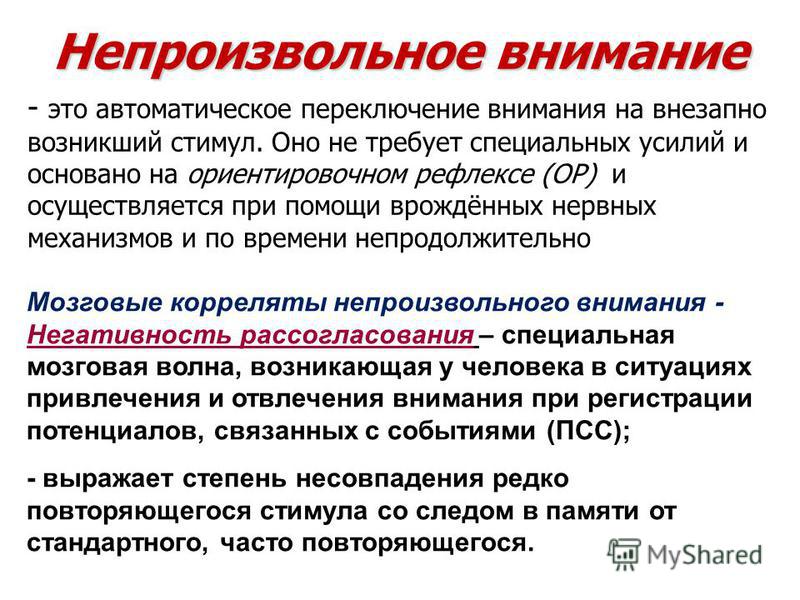

Непроизвольное внимание возникает без всяких стараний, оно не связано с какими-то определёнными действиями и усилиями, а возникает как реакция на всё, что нас окружает.

А вот произвольное и послепроизвольное – это уже те виды, которые «включаются» по воле человека, исходя из его выбора.

Рассмотрим подробнее все три разновидности, чтобы понять, в чём их отличия.

- Непроизвольное внимание не зависит от наших желаний. Это может быть, например, грохот грома, яркий свет фар автомобиля, внезапно появившийся запах гари или свежеиспечённого хлеба. Непроизвольное внимание захватывает неожиданно появляющиеся события, которые могут быть важными для нас. Во всех этих случаях ситуация, возникающая во внешнем мире, нам неподвластна. А, наоборот, мы зависимы от неё. Непроизвольное внимание присуще и животным, их реакция на внешние раздражители и есть его проявление. Особенность человеческого внимания в том, что люди могут его контролировать, в отличие от животных.

- Произвольное внимание в корне отличается от предыдущего вида. Мы ставим перед собой цель, собираемся решить определённую задачу и направляем на это произвольное внимание, полностью сосредотачиваясь на объекте.

- Послепроизвольное тоже происходит благодаря усилиям человека, и в этом оно схоже с произвольным. Но отличается тем, что послепроизвольное внимание – это не просто концентрация человека на какой-либо деятельности, потому что это нужно, это уже интерес к ней. Его интересует и конечный результат, но и сам процесс начинает увлекать и доставлять удовольствие. Послепроизвольное внимание длится гораздо дольше других видов и даёт наилучший результат. Это можно сравнить с тем, когда человек посвятил свою жизнь любимому делу и занимается им с удовольствием.

Таким образом, все три вида имеют свои сходства и отличия, но разграничить их между собой достаточно просто.

Также становится очевидным, что произвольное внимание легко может перейти в послепроизвольное.

Обзор примеров

Понять, как на деле проявляется послепроизвольное внимание, а также как оно вытекает из произвольного, помогут наглядные примеры.

- Если, например, к художнику пришло вдохновение, он готовит холст, мольберт, кисти, краски и приступает к работе в мастерской или выезжает на пленэр, где планирует сделать наброски для будущих картин – это как раз послепроизвольное внимание. В этом случае человек занимается деятельностью, которая увлекает его и доставляет удовольствие.

- Другой вариант. Женщина собирается удивить семью, приготовить какое-то вкусное блюдо.

Делает она это с душой, ей нравится сам процесс, и она заинтересована в результате своего труда. Женщина изучает рецепт, готовит ингредиенты, создаёт вкусное блюдо. Это занятие ей в радость. Она не заставляет себя на этом сосредоточиться, всё происходит само собой.

Делает она это с душой, ей нравится сам процесс, и она заинтересована в результате своего труда. Женщина изучает рецепт, готовит ингредиенты, создаёт вкусное блюдо. Это занятие ей в радость. Она не заставляет себя на этом сосредоточиться, всё происходит само собой. - Ещё один вариант, когда сразу включается послепроизвольное внимание – человек в предвкушении встречи с друзьями, с которыми долгое время не встречался. Он с самого начала заинтересован в этой встрече, настроен на положительные эмоции, и в процессе общения он чувствует сплошной позитив.

Очень часто послепроизвольное внимание включается вслед за произвольным. Рассмотрим, как это происходит на примерах.

- Ребёнок садится читать какую-то книгу, потому что это нужно делать, и он это понимает. Сначала он включает произвольное внимание, старается вдумчиво читать. Но в какое-то время он увлекается, ему становится интересно.

И он уже читает не потому, что так надо, а потому, что хочет узнать дальнейшее развитие событий и чем всё закончится. Это уже включилось послепроизвольное внимание.

И он уже читает не потому, что так надо, а потому, что хочет узнать дальнейшее развитие событий и чем всё закончится. Это уже включилось послепроизвольное внимание. - Или, допустим, нужно освоить для себя что-то новое. Например, английский язык. Сначала не возникает особого энтузиазма. Нужно учить слова, глаголы, времена, что кажется очень нудным. Но произвольное внимание помогает справляться. Затем что-то начинает получаться, просыпается интерес, хочется добиться большего – появилось послепроизвольное внимание.

Если задаться целью, то можно понаблюдать и за собой, и за окружающими, и наглядно увидеть, как работает послепроизвольное внимание, и как другие типы взаимодействуют с ним.

О послепроизвольном внимании смотрите в видео.

внимание послепроизвольное — это… Что такое внимание послепроизвольное?

- внимание послепроизвольное

(внимание постпроизвольное)

— возникает на основе внимания произвольного и заключается в сосредоточении на объекте в силу его ценности, значимости или интереса для личности. Его появление возможно по мере развития операционально-технической стороны деятельности в связи с ее автоматизацией и с переходом действий в операции, а также в результате изменений мотивации (например, сдвиг мотива на цель). При этом снимается психическое напряжение и сохраняется сознательная целенаправленность внимания, соответствие направленности деятельности принятым целям, но ее выполнение уже не требует специальных умственных усилий и ограничено во времени лишь утомлением и истощением ресурсов организма.

Словарь практического психолога. — М.: АСТ, Харвест. С. Ю. Головин. 1998.

- внимание непроизвольное

- внимание произвольное

Смотреть что такое «внимание послепроизвольное» в других словарях:

ВНИМАНИЕ ПОСЛЕПРОИЗВОЛЬНОЕ — произвольное внимание, для сохранения которого не требуются усилия воли; В. п. имеет место, когда человек увлечен какой л. работой, занятием (см. Внимание произвольное) … Психомоторика: cловарь-справочник

внимание послепроизвольное — разновидность внимания, связанная с автоматизацией деятельности по концентрации сознания на определенном явлении, процессе и заменой в этой связи волевого усилия интересом, внутренней готовностью к восприятию именно данного явления, а не другого … Энциклопедический словарь по психологии и педагогике

внимание — сосредоточенность деятельности субъекта в данный момент времени на каком либо реальном или идеальном объекте (предмете, событии, образе, рассуждении и т.

д.). Выделяют три вида В. Наиболее простым и генетически исходным является непроизвольное В … Большая психологическая энциклопедия

д.). Выделяют три вида В. Наиболее простым и генетически исходным является непроизвольное В … Большая психологическая энциклопедияВнимание — Внимание избирательная направленность восприятия на тот или иной объект. Изменение внимания выражается в изменении переживания степени ясности и отчетливости содержания, являющегося предметом деятельности человека. Внимание находит себе… … Википедия

ВНИМАНИЕ — характеристика психич. деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на определ. объект. Под направленностью сознания понимается избират. характер психич. деятельности, осуществление выбора данного объекта из… … Философская энциклопедия

ВНИМАНИЕ — сосредоточенность познавательной и практической деятельности субъекта в данный момент времени на определенном объекте или действии. Физиологической основой В. является возникновение в коре головного мозга очага оптимальной возбудимости,… … Новейший философский словарь

Внимание — характеристика психической деятельности, выражающаяся в сосредоточенности и в направленности сознания на определённый объект.

Под направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, осуществление в ней… … Большая советская энциклопедия

Под направленностью сознания понимается избирательный характер психической деятельности, осуществление в ней… … Большая советская энциклопедияВнимание — направленность и сосредоточенность психической деятельности на объекте или явлении, имеющем для индивида определенную значимость, в результате чего они отражаются полнее, отчетливее, глубже. Различают непроизвольное, произвольное,… … Психолого-педагогический словарь офицера воспитателя корабельного подразделения

ВНИМАНИЯ ВИДЫ — традиционно выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное; кроме того, различают также внимание двигательное, или моторное; внимание непосредственное и опосредствованное; природное и социально обусловленное;… … Психомоторика: cловарь-справочник

Внимательность — ВНИМАНИЕ избирательная направленность на тот или иной объект, сосредоточение на нем. Наиболее известно определение, которое дал вниманию Уильям Джеймс: «Каждый знает, что такое внимание.

Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме… … Википедия

Это когда разум охватывает в ясной и отчетливой форме… … Википедия

31. Виды внимания. Шпаргалка по общей психологии

Читайте также

2.44. Отвлечение внимания

2.44. Отвлечение внимания Из пособия для стервы. Если мужчина во время беседы спрашивает вас о чем-то, что вы желали бы скрыть, используйте манипулятивную технику «отвлечение внимания»:– рассмейтесь (скорее всего, он спросит, чему вы смеетесь, и вы сможете легко перевести

РЕЦЕПТЫ ВНИМАНИЯ

РЕЦЕПТЫ ВНИМАНИЯ Внимание – это та единственная дверь нашей души, через которую все, что есть в сознании, непременно проходит.К. УШИНСКИЙНа фасаде главного здания в Колтушах И. П. Павлов велел высечь слово «наблюдательность», напоминая тем самым своим сотрудникам, сколь

31.

Виды внимания

Виды внимания

31. Виды внимания По активности человека в организации внимания различают три вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное.Непроизвольное внимание – это сосредоточение сознания на объекте в силу его особенности как раздражителя.Более сильный

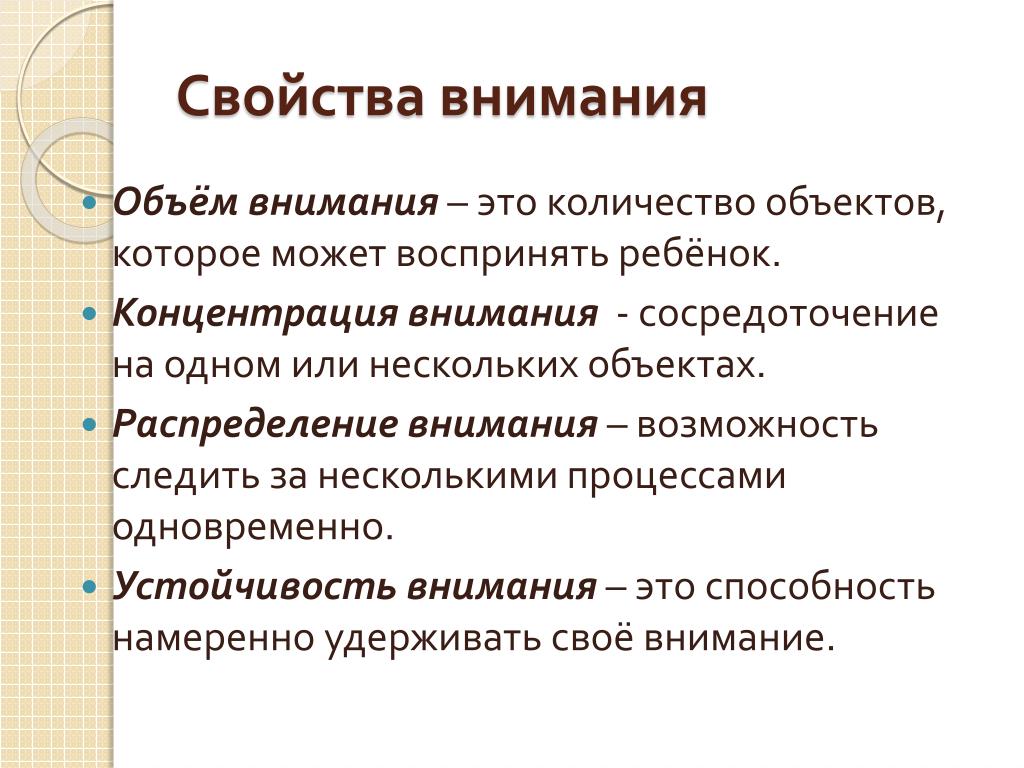

32. Свойства внимания

32. Свойства внимания Внимание характеризуется следующими свойствами: а) объемом; б) распределением; в) концентрацией; г) устойчивостью; д) переключением.Объем внимания измеряется тем количеством объектов, которое может быть охвачено вниманием в весьма ограниченный

Выработка устойчивого внимания, снижение агрессии и формирование произвольности у детей младшего школьного возраста, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью.

Психокоррекционная программа

Психокоррекционная программа

Выработка устойчивого внимания, снижение агрессии и формирование произвольности у детей младшего школьного возраста, страдающих синдромом дефицита внимания с гиперактивностью. Психокоррекционная программа Пояснительная запискаСиндром дефицита внимания с

§27. Воспитание внимания

§27. Воспитание внимания Мы знаем, что внимание проявляется во всей нашей психической жизни. Поэтому хорошая работа внимания является обязательным условием, без которого невозможен успех ни в какой деятельности.Первое условие хорошего внимания — это наличие достаточно

54. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНИМАНИЯ

54. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ВНИМАНИЯ

В современной психологической науке принято выделять несколько основных видов внимания. По происхождению и способам осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное.Непроизвольное внимание является

По происхождению и способам осуществления обычно выделяют два основных вида внимания: непроизвольное и произвольное.Непроизвольное внимание является

Развитие внимания

Развитие внимания Человеческий организм от природы обладает огромными резервами для исцеления болезней. Но всегда ли он использует их в полной мере? К сожалению, нет. Если наше сознание «паникует» перед определенным недугом, организм нередко заболевает. Между тем

Виды внимания и типы невнимательности

Виды внимания и типы невнимательности В науке принято выделять 3 вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Особенности непроизвольного внимания видны уже из синонимов, которые используют отдельные психологи для определения этого вида внимания:

Основные виды внимания

Основные виды внимания

При изучении внимания необходимо различать два основных уровня, или вида, его и ряд его свойств или сторон. Основными видами внимания являются непроизвольноеи так называемое произвольноевнимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными

Основными видами внимания являются непроизвольноеи так называемое произвольноевнимание. Непроизвольное внимание связано с рефлекторными

17. Исследования внимания

17. Исследования внимания Но в конце XIX и начале XX вв. понятие внимания начинает занимать все более значительное место в психологии. Оно служит для выражения активности сознания. Поэтому данное понятие используется для преодоления ассоционистского подхода, сводящего

Оскудение внимания

Оскудение внимания Ухудшение внимания среди взрослых также обходится дорого. Рекламщик одной крупной мексиканской радиокомпании жаловался: “Несколько лет назад можно было заказать в рекламном агентстве пятиминутный видеоролик о своем продукте. Сейчас нельзя

Восстановление внимания

Восстановление внимания

Редактор журнала Уильям Фалк рассказывал, как однажды, отдыхая с семьей на тропическом курорте, вдруг поймал себя на мысли, что не может оторваться от работы, хотя дочь ждала его, чтобы пойти на пляж. “Еще недавно мне и в голову не могло

“Еще недавно мне и в голову не могло

Блоки внимания

Блоки внимания Когда Далай-лама выступает перед большой аудиторией во время своих поездок по миру, рядом с ним можно зачастую увидеть Туптена Джинпу, его главного переводчика на английский язык. Пока Его Святейшество говорит на тибетском, Джинпа очень внимательно

УРОК № 7. Тема: Концентрация внимания. Переключение внимания. Объемное зрение.

УРОК № 7. Тема: Концентрация внимания. Переключение внимания. Объемное зрение. Этот урок состоит из трех частей. Каждую из них необходимо осваивать отдельно.Концентрация вниманияЭта тема уже частично знакома тебе. Все предыдущие уроки содержат в себе соответствующую

Послепроизвольное внимание — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1

Послепроизвольное внимание

Cтраница 1

Послепроизвольное внимание также имеет целенаправленный характер, но не является столь утомительным, как произвольное. Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции.

[1]

Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции.

[1]

Поэтому вопросы культуры непроизвольного внимания, совершенствования произвольного и послепроизвольного внимания должны быть сначала поняты; только тогда у студентов может появиться потребность в их развитии. А последнее будет практически мало результативным, если не станет предметом напряженного и интенсивного самовоспитания. Аналогично следует оценивать возможности и перспективы развития свойств внимания. Заметим также, что внимание и речь для человека, не искушенного в психологии, нередко представляются чем-то сопутствующим сознательному поведению ( рядоположным сознанию), а не его существенной стороной — осуществлением и направленностью психики в процессах деятельности и общения. [2]

[2]

При воспитании внимания в целом основной целью является послепроизвольное внимание, поскольку именно оно способствует увеличению количества и улучшению качества труда. [3]

Послепроизвольное внимание также имеет целенаправленный характер, но не является столь утомительным, как произвольное. Послепроизвольное внимание — при наличии четкой направленности сознания — существенно облегчает волевое напряжение. Это ярко проявляется на экзаменационных собеседованиях: после трудного начала последующее развитие ответа студента идет как бы по инерции. [4]

Иначе говоря, нужно добиваться наибольшей сосредоточенности при возможно меньшем утомлении. Кроме обычного чередования произвольного и непроизвольного внимания для уменьшения утомления применяется переход к послепроизвольному вниманию. [5]

Переход от произвольного внимания к послепроизвольному необходим, и практически он совершается на любых занятиях в школе и вузе. Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.

[6]

Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.

[6]

Явно эти особенности могут быть различными в признаках непроизвольного внимания; наглядно можно видеть вхождение представителей разных темпераментов в систему признаков произвольного внимания; менее очевидны эти явления в послепроизвольном внимании. Однако и в отношении внимания темпераментная специфика может быть и часто бывает маскирована или в значительной мере снята, во-первых, жесткими условиями деятельности и общения, во-вторых, воспитанностью человека, его интеллектуальным развитием. [7]

Переход от произвольного внимания к послепроизвольному необходим, и практически он совершается на любых занятиях в школе и вузе. Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.

[8]

Интерес, вызывающий непроизвольное внимание к материалу, и общий волевой интерес к цели в произвольном внимании превращаются при послепроизвольном внимании в интерес к самому процессу работы. То, что требует волевых усилий при работе с произвольным вниманием, становится основой деятельности, переходит в устойчивое послепроизвольное внимание.

[8]

Страницы: 1

Развитие внимания ребенка.

Один из самых распространенных вопросов, которые родители задают педагогам и психологам касается внимания детей. Родителей беспокоит невнимательность их малышей. При этом, говорят о невнимательности как родители годовалых, так и десятилетних детей.

Начнем с небольшого теоретического экскурса. Внимание – это направленность, сосредоточенность восприятия на объекте.

В психологии выделяют три вида внимания: непроизвольное, произвольное, послепроизвольное. Непроизвольное внимание не требует от человека каких-либо усилий и связано с характеристиками объекта. Непроизвольное внимание человека привлекают интенсивные стимулы (яркий свет, насыщенный цвет, громкий звук, что-то необычное, новое). В общем, привлекает все то, что не является обыденным. Произвольное внимание непосредственно связано с волевыми процессами и со способностью человека к саморегуляции. Произвольное внимание появляется тогда, когда у человека есть намерение что-то сделать, то есть, когда есть цель. Послепроизвольное внимание основано на интересе. Оно возникает на основе произвольного. Наверно, вам знакома ситуация, когда вы начинали что-то делать, заставив себя усилием воли, но потом заинтересовались делом и уже не чувствовали напряжения. Это включилось послепроизвольное внимание.

Непроизвольное внимание не требует от человека каких-либо усилий и связано с характеристиками объекта. Непроизвольное внимание человека привлекают интенсивные стимулы (яркий свет, насыщенный цвет, громкий звук, что-то необычное, новое). В общем, привлекает все то, что не является обыденным. Произвольное внимание непосредственно связано с волевыми процессами и со способностью человека к саморегуляции. Произвольное внимание появляется тогда, когда у человека есть намерение что-то сделать, то есть, когда есть цель. Послепроизвольное внимание основано на интересе. Оно возникает на основе произвольного. Наверно, вам знакома ситуация, когда вы начинали что-то делать, заставив себя усилием воли, но потом заинтересовались делом и уже не чувствовали напряжения. Это включилось послепроизвольное внимание.

Животные обладают только непроизвольным вниманием, у них нет произвольного и послепроизвольного внимание. Ребенок первого года жизни не обладает произвольным и послепроизвольным вниманием. Произвольное внимание социально по своей природе, оно не может развиться у ребенка без контакта со взрослыми.

Произвольное внимание социально по своей природе, оно не может развиться у ребенка без контакта со взрослыми.

Как же развивается внимание ребенка? Изначально внимание у ребенка реализуется с помощью наследственных механизмов. Так, ребенок на некоторое время задерживает дыхание и затормаживает движения, что служит подготовкой к действию. Непроизвольное внимание ребенка младенческого возраста можно наблюдать, когда ребенок реагирует на новую игрушку, тянется к яркому платку бабушки, когда его взгляд останавливается на знакомых лицах или когда он следит за движением кошки. Примерно до 10 месяцев у ребенка нет даже зачатков произвольного внимания, постепенно произвольное внимание начинает развиваться и далее всю жизнь произвольное внимание будет сопутствовать непроизвольному. Первые проявления произвольного внимания мы можем наблюдать у ребенка тогда, когда взрослый указывает жестом или голосом на какой-то предмет, а ребенок переводит взгляд на обозначенный предмет. Как мы уже упоминали, при непроизвольном внимании объект выделяется из среды за счет интенсивности (яркость, громкость). В данном случае ребенок направляет внимание на объект, который, может быть, не отличается интенсивностью. Ребенок начинает подчиняться речи и жестам взрослого. Это проявление зачатков произвольного внимания, саморегуляции, волевых процессов. На втором-третьем году жизни ребенка эта простейшая форма произвольного внимания активно развивается. К возрасту 4-5 лет ребенок постепенно учится направлять свое внимание на предмет (действие), следуя сложной инструкции взрослого. Примерно в 5-6 лет ребенок появляется новая форма произвольного внимания: ребенок направляет внимание на объект с помощью самоинструкции. И только в школьном возрасте развиваются волевые процессы. Произвольность – это новообразование школьного возраста. Именно поэтом рекомендуемым возрастом для начала школьного обучения является семилетний, а не, скажем, пятилетний возраст.

В данном случае ребенок направляет внимание на объект, который, может быть, не отличается интенсивностью. Ребенок начинает подчиняться речи и жестам взрослого. Это проявление зачатков произвольного внимания, саморегуляции, волевых процессов. На втором-третьем году жизни ребенка эта простейшая форма произвольного внимания активно развивается. К возрасту 4-5 лет ребенок постепенно учится направлять свое внимание на предмет (действие), следуя сложной инструкции взрослого. Примерно в 5-6 лет ребенок появляется новая форма произвольного внимания: ребенок направляет внимание на объект с помощью самоинструкции. И только в школьном возрасте развиваются волевые процессы. Произвольность – это новообразование школьного возраста. Именно поэтом рекомендуемым возрастом для начала школьного обучения является семилетний, а не, скажем, пятилетний возраст.

Вернемся же к вопросу о невнимательности ребенка. Невнимательными называют детей, которые не могу долго сосредоточить внимание на одном объекте. Чаще всего, речь идет о выполнении заданий учебного характера. Например, ребенок-дошкольник не может долго сидеть и писать закорючки, считать и решать логические задачки. Однако давайте остановимся на том, что значит «долго». Действительно, родителям может казаться, что ребенок невнимательный. Однако нередко у родителей завышенные требования по отношению к детям. Психологические исследования позволили определить устойчивость произвольного внимания у детей. Было выяснено, как долго дети могут сосредоточиться на одной игре. Выяснилось, что дети разного возраста могут сосредотачиваться разное время. Полугодовалый ребенок играет в одну игру не более 14 минут, а ребенок к шести лет до полутора часов. Эти данные, кстати, очень полезно знать тем родителям, которые жалуются на то, что ребенок не играет один. Нередко родители считают, что двухлетний ребенок мог бы занять себя и в течение часа. Однако это невозможно. С возрастом развивается также и концентрация внимания ребенка. Это значит, что подрастая, ребенок начинает меньше отвлекаться от своей деятельности.

Чаще всего, речь идет о выполнении заданий учебного характера. Например, ребенок-дошкольник не может долго сидеть и писать закорючки, считать и решать логические задачки. Однако давайте остановимся на том, что значит «долго». Действительно, родителям может казаться, что ребенок невнимательный. Однако нередко у родителей завышенные требования по отношению к детям. Психологические исследования позволили определить устойчивость произвольного внимания у детей. Было выяснено, как долго дети могут сосредоточиться на одной игре. Выяснилось, что дети разного возраста могут сосредотачиваться разное время. Полугодовалый ребенок играет в одну игру не более 14 минут, а ребенок к шести лет до полутора часов. Эти данные, кстати, очень полезно знать тем родителям, которые жалуются на то, что ребенок не играет один. Нередко родители считают, что двухлетний ребенок мог бы занять себя и в течение часа. Однако это невозможно. С возрастом развивается также и концентрация внимания ребенка. Это значит, что подрастая, ребенок начинает меньше отвлекаться от своей деятельности. Выяснено, что за десяминутную игру трехлетний ребенок отвлекается примерно четыре раза, а шестилетний — один раз.

Выяснено, что за десяминутную игру трехлетний ребенок отвлекается примерно четыре раза, а шестилетний — один раз.

Итак, какие выводы мы можем сделать? Занятия с дошкольниками не должны быть длительными. Так как внимание ребенка не может долго удерживаться на одном объекте (задании), в течение каждого занятия задания должны чередоваться. Каждое новое задание «включает» непроизвольное внимание (новизна объекта), поэтому важно, чтобы пособия привлекали внимание ребенка формами, цветом или другими характеристиками. Взрослый, давая инструкцию, запускает произвольное внимание ребенка. Если задание интересно ребенку, то через некоторое время включается послепроизвольное внимание и тогда ребенок довольно долго может заниматься интересным для него делом. Следовательно, важно предлагать ребенку такие задания, которые могут оказаться для него интересными.

А теперь обратимся к занятиям в системе Монтессори. Учитываются ли характеристики внимания детей на занятиях по системе Марии Монтессори?

Итак, дети заходят в Монтессори класс. Для ребенка, который попал в класс впервые, в классе много нового и необычного. Пособия привлекают непроизвольное внимание ребенка своей новизной (яркость цвета, необычные формы). Ребенок берет то пособие, которое ему приглянулось и начинает работать. Может быть, новичок замрет на некоторое время в нерешительности. Ведь кругом так много интересного! Его глаза будут бегать от одного пособия к другому. И вдруг он видит ребенка, который уже работает. И это что-то новое. Ребенок может начать наблюдать за другими детьми. Большое количество новых привлекательных пособий помогает ребенку адаптироваться в среде. Ведь хочется поработать с каждым материалом, а это невозможно за один день. И тогда ребенок в нетерпении ждет следующего дня, чтобы снова прийти в класс и поработать с новым материалом, а, может быть, и с тем, с которым он уже знаком.

Для ребенка, который попал в класс впервые, в классе много нового и необычного. Пособия привлекают непроизвольное внимание ребенка своей новизной (яркость цвета, необычные формы). Ребенок берет то пособие, которое ему приглянулось и начинает работать. Может быть, новичок замрет на некоторое время в нерешительности. Ведь кругом так много интересного! Его глаза будут бегать от одного пособия к другому. И вдруг он видит ребенка, который уже работает. И это что-то новое. Ребенок может начать наблюдать за другими детьми. Большое количество новых привлекательных пособий помогает ребенку адаптироваться в среде. Ведь хочется поработать с каждым материалом, а это невозможно за один день. И тогда ребенок в нетерпении ждет следующего дня, чтобы снова прийти в класс и поработать с новым материалом, а, может быть, и с тем, с которым он уже знаком.

Итак, выбирает материал для работы ребенок на основе непроизвольного внимания (яркость материала, необычность формы и т.д.). Если материал не слишком заинтересовал ребенка, то как только новизна объекта проходит, ребенок берет следующий материал. Бывает, что ребенок занимается с одним пособием всего несколько минут. Это совершенно нормально, если на протяжении занятия ребенок поработает с несколькими пособиями. Обычно именно так и делают новички. Дети с синдромом дефицита внимания тоже немного времени уделяют одному пособию, это особенность их внимания.

Бывает, что ребенок занимается с одним пособием всего несколько минут. Это совершенно нормально, если на протяжении занятия ребенок поработает с несколькими пособиями. Обычно именно так и делают новички. Дети с синдромом дефицита внимания тоже немного времени уделяют одному пособию, это особенность их внимания.

Монтессори-материалы обладают уникальной особенностью. Они привлекают непроизвольное внимание и у детей, и у взрослых. Их так и хочется взять в руки. Нередко родители говорят о том, что сами бы с удовольствием поработали бы в классе. Да и сами наставники с радостью работают в классе, проводя презентации для воспитанников. При работе с материалом у детей почти всегда появляется интерес, то есть, появляется послепроизвольное внимание. И особенность материалов Монтессори как раз в том, что обычно естественно происходит переход от непроизвольного внимания (новизна) к послепроизвольному (интерес). Таким образом маленький ребенок, у которого еще не развито произвольное внимание, может эффективно заниматься в среде достаточно продолжительное время. Как только ребенок удовлетворяет собственный интерес, то послепроизвольное внимание пропадает. После этого ребенок может заинтересоваться другим пособием. Важно, что занятие строится таким образом, что ребенок может работать с материалом именно столько, сколько нужно ему.

Как только ребенок удовлетворяет собственный интерес, то послепроизвольное внимание пропадает. После этого ребенок может заинтересоваться другим пособием. Важно, что занятие строится таким образом, что ребенок может работать с материалом именно столько, сколько нужно ему.

Но тогда остается открытым вопрос. А не случится ли так, что у ребенка, который занимается по системе Монтессори, вообще не разовьется произвольное внимание? Это оправданное опасение, ведь без произвольного внимания невозможно обучение в школе. Давайте разберемся в этом вопросе. Произвольное внимание в среде Монтессори совершенно необходимо. Как известно, одним из важных этапов работы является презентация. Презентацию проводит наставник или воспитанник. Работать с материалом, не получив презентации, крайне затруднительно. Значит, ребенок должен направить свое внимание на слова и действия наставника. Следовательно, ребенку необходимо произвольное внимание. Значит, уже самые младшие дети в Монтессори среде учатся управлять своим поведением. А более старшие дети сами делают презентации. Для этого тоже необходимо произвольное внимание. Ведь нужно представить пособие, рассказать, как с ним работать. Это не самая простая задача для ребенка.

А более старшие дети сами делают презентации. Для этого тоже необходимо произвольное внимание. Ведь нужно представить пособие, рассказать, как с ним работать. Это не самая простая задача для ребенка.

Произвольность в системе Мотессори проявляется и тогда, когда ребенок усилием воли завершает задание. Иногда бывает, что работа от начала до конца строится только на интересе. Но это преимущественно касается детей младшего возраста. На этом строятся задания сенсорной зоны. А вот задания, которые предназначены для детей среднего и старшего дошкольного возраста (зона математики, космоса, родного языка), далеко не всегда просты. Чтобы завершить задание, ребенку порой необходимо активизировать волевые процессы, «включить» произвольное внимание. Наставники учат ребенка не бросать работу, которая не доделана. И ребенок старательно завершает ее.

Что касается развития внимания, то в среде Монтессори ребенок без особого труда, в естественной развивающей среде учится управлять собственным поведением. Это связано с тем, что вся система в целом и пособия в частности учитывают все особенности развития психических процессов детей. Это система, созданная для детей.

Это связано с тем, что вся система в целом и пособия в частности учитывают все особенности развития психических процессов детей. Это система, созданная для детей.

Автор: Гусева Ю.

Управление персоналом, образование, личное развитие. Тесты. Внимание. Память. IQ-тесты. Effecton Studio. Эффектон

Виды внимания

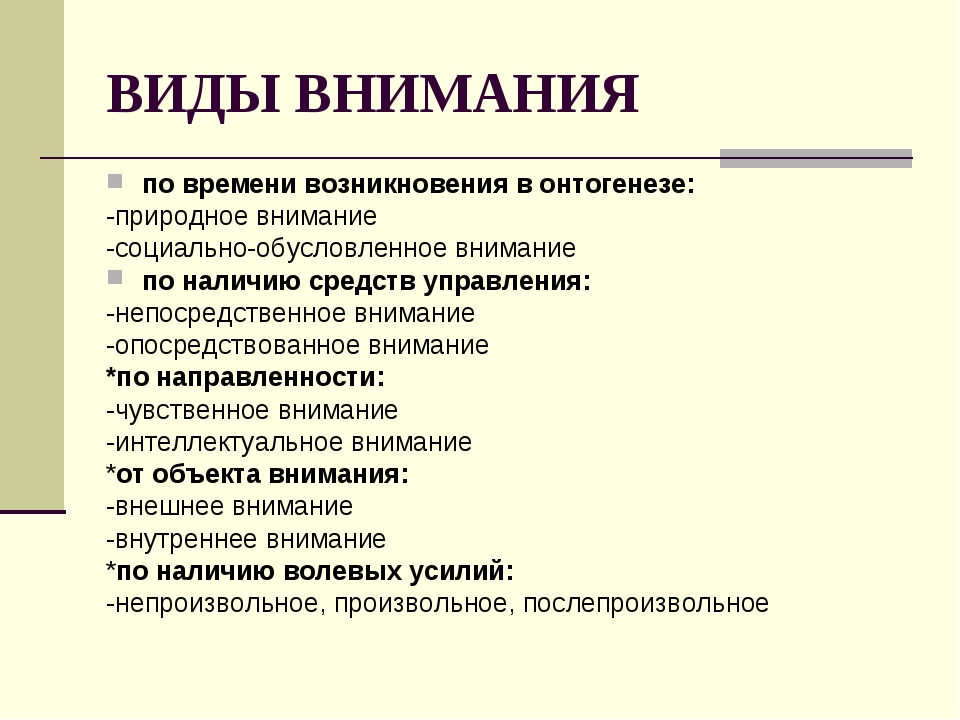

Рассмотрим основные виды внимания. Это

- природное и социально обусловленное внимание,

- непосредственное и опосредствованное внимание,

- непроизвольное и произвольное внимание,

- чувственное и интеллектуальное внимание.

Природное внимание дано человеку со дня его рождения как врожденная способность избирательно реагировать на те или иные внешние или внутренние стимулы, несущие в себе элементы информационной новизны. Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом.

Основной механизм, обеспечивающий работу такого внимания, называется ориентировочным рефлексом.

Социально обусловленное внимание складывается в результате жизненного опыта, обучения и воспитания, связано с волевой регуляцией поведения, с сознательным избирательным реагированием на объекты.

Непосредственное внимание не управляется ничем, кроме того объекта, на который оно направлено и который соответствует актуальным интересам и потребностям человека.

Опосредствованное внимание регулируется с помощью специальных средств, например жестов, слов, указательных знаков, предметов.

В самом деле, трудно заставить себя быть внимательным к чему-то, с чем ничего нельзя сделать, что не вызывает нашей внешней или внутренней активности. Но есть предметы и явления, которые как бы приковывают к себе внимание, иногда даже вопреки нашему желанию. В одном случае надо заставить себя быть внимательным, а в другом — предмет как бы сам обеспечивает внимание, заставляет на себя смотреть, слушать и т. д.

д.

Здесь можно сказать о двух различающихся видах внимания — непроизвольном и произвольном внимании. Непроизвольное (пассивное) внимание, в возникновении которого наше намерение не принимает участия, и произвольное (активное), возникающее благодаря нашему намерению, вследствие приложения нами усилия воли. Таким образом, само запоминается то, на что направлено непроизвольное внимание; то, что надо запомнить, нуждается в произвольном внимании.

Непроизвольное внимание

Непроизвольное внимание — более низкая форма внимания, которое возникает в результате воздействия раздражителя на какой-либо из анализаторов. Оно образуется по закону ориентировочного рефлекса и общее для человека и животных.

Возникновение непроизвольного внимания может быть вызвано особенностью воздействующего раздражителя, а также обусловливаться соответствием этих раздражителей прошлому опыту или психическому состоянию человека.

Иногда непроизвольное внимание может быть полезным, как в работе, так и в быту, оно дает нам возможность своевременно выявить появление раздражителя и принять необходимые меры, и облегчает включение в привычную деятельность.

Но в то же время непроизвольное внимание может иметь отрицательное значение для успеха выполняемой деятельности, отвлекая нас от главного в решаемой задаче, снижая продуктивность работы в целом. Например, необычный шум, выкрики и вспышки света во время работы отвлекают наше внимание и мешают сосредоточиться.

Причины возникновения непроизвольного внимания

Причинами возникновения непроизвольного внимания могут быть:

Неожиданность раздражителя.

Относительная сила раздражителя.

Новизна раздражителя.

Движущиеся предметы. Т. Рибо выделил именно этот фактор, считая, что в результате целенаправленной активизации движений происходит концентрация и усиление внимания на предмете.

Контрастность предметов или явлений.

Внутреннее состояние человека.

Французский психолог Т. Рибо писал, что характер непроизвольного внимания коренится в глубоких тайниках нашего существа. Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления.

Направление непроизвольного внимания данного лица обличает его характер или, по меньшей мере, его стремления.

Основываясь на этом признаке, мы можем вывести заключение относительно данного лица, что это человек легкомысленный, банальный, ограниченный, или чистосердечный и глубокий. Красивый пейзаж привлекает внимание художника, действуя на его эстетическое чувство, тогда как местный житель в этом же пейзаже видит лишь что-то обыденное.

Произвольное внимание

Если Вы скажете мне, на что Вы обращаете внимание, то я смогу определить кто Вы: прагматик или высоко духовная личность. Здесь речь идет уже о другом виде внимания — произвольном, преднамеренном, активном.

Если внимание непроизвольное есть и у животных, то произвольное внимание возможно только у человека, и возникло оно благодаря сознательной трудовой деятельности. Для достижения определенной цели человеку приходится заниматься не только тем, что само по себе интересно, приятно, занимательно, делать не только то, что хочется, но и то, что необходимо.

Произвольное внимание более сложное и свойственное только человеку формируется в процессе обучения: в быту, в школе, в труде. Оно характерно тем, что направляется на объект под влиянием нашего намерения и поставленной цели. Здесь все просто, нужно поставить цель: «Мне надо быть внимательным, и я заставлю себя быть внимательным, несмотря ни на что», и упорно идти к этой цели.

Физиологический механизм произвольного внимания

Физиологическим механизмом произвольного внимания служит очаг оптимального возбуждения в коре мозга, поддерживаемый сигналами, идущими от второй сигнальной системы. Отсюда очевидна роль слова родителей или преподавателя для формирования у ребенка произвольного внимания.

Возникновение произвольного внимания у человека исторически связано с процессом труда, т.к. без управления своим вниманием невозможно осуществлять сознательную и планомерную деятельность.

Психологическая особенность произвольного внимания

Психологической особенностью произвольного внимания является сопровождение его переживанием большего или меньшего волевого усилия, напряжения, причем длительное поддерживание произвольного внимания вызывает утомление, зачастую даже большее, чем физическое напряжение.

Полезно чередовать сильную концентрацию внимания с менее напряженной работой, путем переключения на более легкие или интересные виды действия или же вызвать у человека сильный интерес к делу, требующему напряженного внимания.

Человек прилагает значительное усилие воли, концентрирует свое внимание, понимает содержание необходимое для себя и уже дальше без волевого напряжения внимательно следит за изучаемым материалом.

Его внимание становится теперь вторично непроизвольным, или после-произвольным. Оно будет значительно облегчать процесс усвоения знаний, и предупреждать развитие утомления.

Внешне- и внутренне-направленное внимание

Внимание может быть обращено либо на объекты внешнего мира, либо на мысли, чувства, воспоминания. По этому признаку различают внешне- и внутренне-направленное внимание.

Если у человека во время выполнения какого-либо задания всплывают в памяти воспоминания, отвлекающие его от основного занятия, — это будет непроизвольное внутренне-направленное внимание. Иногда непроизвольное, но интенсивное внутренне-направленное внимание может обусловливать невнимательность человека.

Иногда непроизвольное, но интенсивное внутренне-направленное внимание может обусловливать невнимательность человека.

Произвольное внимание выделяет из всей массы явлений, действующих на анализаторы, только ту ее часть, которая должна занять центральное место в деятельности человека. Однако эта часть не всегда одинакова по объему. Она различна в одних и тех же обстоятельствах у разных людей и у одного и того же человека в различных условиях.

Волевая регуляция внимания

Непроизвольное внимание не связано с участием воли, а произвольное обязательно включает волевую регуляцию. Непроизвольное внимание не требует усилий для того, чтобы удерживать и в течение определенного времени сосредоточивать на чем-то внимание, а произвольное требует этого.

Наконец, произвольное внимание в отличие от непроизвольного обычно связано с борьбой мотивов или побуждений, наличием сильных противоположно направленных и конкурирующих друг с другом интересов, каждый из которых сам по себе способен привлечь и удерживать внимание. Человек же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и усилием воли подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на удовлетворение другого.

Человек же в этом случае осуществляет сознательный выбор цели и усилием воли подавляет один из интересов, направляя все свое внимание на удовлетворение другого.

Благоприятные условия работы

Вряд ли удастся сосредоточиться, если во всю мощность ревет включенный магнитофон, телевизор или рядом друзья обсуждают интересную, но постороннюю по отношению к вашей работе проблему. Однако не возможно добиться полной тишины и не стоит терроризировать окружающих, требованием замолчать. Иногда стремление избавиться от отвлекающих раздражителей становится болезненным.

Очень важно найти свой, т.е. наиболее благоприятный именно для Вас, режим, ритм и внешние условия работы. Обычно такой стиль вырабатывается сам собой, хотя иногда его приходится искать методом проб и ошибок.

Раздражители могут порой не только не мешать работе, но даже помогать концентрации внимания. Когда в центральной нервной системе существует доминирующее возбуждение, то посторонние слабые раздражители создают дополнительные субдоминантные очаги, которые как бы притягиваются к главному, отдают ему свою энергию, усиливают, укрепляют доминанту. Поэтому тихая музыка, рабочий шум, нормальные уличные шумы часто помогают сосредоточиться.

Поэтому тихая музыка, рабочий шум, нормальные уличные шумы часто помогают сосредоточиться.

Наконец, можно различать чувственное и интеллектуальное внимание. Первое по преимуществу связано с эмоциями и избирательной работой органов чувств, а второе — с сосредоточенностью и направленностью мысли. При чувственном внимании в центре сознания находится какое-либо чувственное впечатление, а в интеллектуальном внимании объектом интереса является мысль.

Необходимо отметить такую особенность внимания, которая как бы связывает все другие психические явления, где оно проявляется, и не сводится к моментам различных видов деятельности человека. В любой сознательной деятельности постоянно переплетаются все виды внимания.

Эксклюзивный материал сайта «www.effecton.ru — психологические тесты и коррекционные программы». Заимствование текста и/или связанных материалов возможно только при наличии прямой и хорошо различимой ссылки на оригинал. Все права защищены.

Основные виды и механизмы внимания

По происхождению и способам осуществления специалисты выделяют такие виды внимания – непроизвольное, произвольное и послепроизвольное. Направленность и сосредоточенность психической деятельности в зависимости от участия воли, может носить непроизвольный или произвольный характер. Наиболее простое и генетически исходное непроизвольное внимание называют пассивным, вынужденным, потому что возникает оно независимо от целей, стоящих перед человеком. Направленность и сосредоточенность психических процессов будет носить произвольный характер, если человек знает, что ему необходимо выполнить определенную работу в соответствии с поставленной целью и принятым решением.

Направленность и сосредоточенность психической деятельности в зависимости от участия воли, может носить непроизвольный или произвольный характер. Наиболее простое и генетически исходное непроизвольное внимание называют пассивным, вынужденным, потому что возникает оно независимо от целей, стоящих перед человеком. Направленность и сосредоточенность психических процессов будет носить произвольный характер, если человек знает, что ему необходимо выполнить определенную работу в соответствии с поставленной целью и принятым решением.

Непроизвольное внимание является наиболее древним видом внимания. Его возникновение связано с различными физическими, психофизиологическими и психическими причинами, которые тоже между собой тесно связаны, но их для удобства разделили на категории:

Произвольное внимание

Произвольное внимание отличается от непроизвольного внимания тем, что оно управляется сознательной целью и имеет усилия по активному её поддержанию. Выработан был этот вид внимания в результате трудовых усилий, поэтому его часто называют волевым, активным, преднамеренным.

Например, внимание человека сознательно направляется на решение заняться какой-либо деятельностью, даже если это не интересно. Произвольное внимание в каком-то смысле это подавление, борьба с непроизвольным вниманием.

Активное регулирование протекания психических процессов является основной функцией произвольного внимания, поэтому оно качественно отличается от непроизвольного внимания. Произвольное внимание возникло из непроизвольного в процессе сознательной деятельности человека. С его помощью можно менять эмоциональной состояние.

Произвольное внимание имеет социальные причины своего происхождения, оно не созревает в организме, а формируется при общении ребенка с взрослыми. Выделяя объект из среды, взрослый указывает на него и называет словом. Отвечая на этот сигнал, ребенок слово повторяет или схватывает сам предмет. Получается, что данный предмет для ребенка выделяется из внешнего поля.

Произвольное внимание тесно связано с речью, чувствами, интересами, прежним опытом человека, но влияние их косвенное.

Формирование произвольного внимания связано с формированием сознания. У 2-летнего ребенка сознание еще не сформировано, то и произвольное внимание находится в стадии развития.

Послепроизвольное внимание

Специалисты выделяют еще один вид внимания, которое носит целенаправленный характер и первоначально требует волевых усилий. Позже человек, как бы «входит» в работу, для него значимыми и интересными становятся не только результат, но и содержание, и процесс деятельности.

Такое внимание Н.Ф. Добрынин назвал послепроизвольным. Например, при решении какой-то сложной задачи, ученик решает её только потому, что её надо решить. Когда намечен правильный ход и задача становится понятной, её решение может увлечь. Произвольное внимание стало как бы непроизвольным. Послепроизвольное внимание остается связанным с сознательными целями и поддерживается сознательными интересами, что отличает его от подлинно непроизвольного внимания. Поскольку здесь нет или почти нет волевых усилий, то оно не будет сходно и с произвольным вниманием. Для послепроизвольного внимания характерна длительная сосредоточенность, напряженная умственная деятельность, высокая производительность труда.

Для послепроизвольного внимания характерна длительная сосредоточенность, напряженная умственная деятельность, высокая производительность труда.

Виды внимания показаны на схеме.

Механизмы внимания

В результате исследований советских и зарубежных ученых было получено много новых данных, которые раскрывают нейрофизиологические механизмы протекания явлений внимания. Сущность внимания заключается в селективном отборе воздействий. Согласно полученным данным это возможно на фоне общего бодрствования организма, связанного с активной мозговой деятельностью.

В состоянии бодрствования человека можно выделить целый ряд стадий. Например, постепенно глубокий сон может смениться дремотным состоянием, которое перейдет в состояние спокойного бодрствования. Это состояние называют расслабленным или сенсорным покоем. На смену расслабленному состоянию может прийти высокий уровень бодрствования – активное бодрствование или бодрствование внимания, которое переходит в состояние резкого эмоционального возбуждения, страха, беспокойства – это так называемое чрезмерное бодрствование.

При состоянии повышенного бодрствования активное избирательное внимание возможно, а вот трудности сосредоточения возникают и на фоне расслабленного и на фоне чрезмерного бодрствования. Подобные изменения бодрствования непрерывны и являются функцией уровней активности нервных процессов. Любая нервная активация выражается в усилении бодрствования, а её показателем является изменение электрической активности мозга.

В различных ориентировочных реакциях проявляется переход от спокойного бодрствования к бодрствованию внимания. Реакции эти очень сложны и связаны с активностью значительной части организма. В этот ориентировочный комплекс входят:

- Внешние движения;

- Изменение чувствительности определенных анализаторов;

- Изменение характера обмена веществ;

- Изменение сердечных, сосудистых и кожно-гальванических реакций;

- Изменение электрической активности мозга.

Физиологической основой внимания, таким образом, является общая активация деятельности мозга, но она не объясняет особенностей избирательного протекания процессов внимания.

Для выяснения физиологических основ внимания большое значение имеет принцип доминанты А.А. Ухтомского, согласно которому в мозге всегда есть доминирующий очаг возбуждения. Все возбуждения, которые идут в мозг, он привлекает к себе и доминирует над ними.

Такой очаг возникает не только в результате силы данного раздражителя, но и внутреннего состояния всей нервной системы.

В регуляции высших произвольных форм внимания, как считают многие исследователи, большую роль играют и лобные доли мозга.

Согласно современным данным, таким образом, процессы внимания связаны как с корой, так и подкорковыми образованиями, только роль их в регуляции разных форм внимания различна.

Влияние возраста и разделения внимания на спонтанное узнавание

Элли, Б. А., Уоринг, Дж. Д., Бет, Э. Х., МакКивер, Дж. Д., Миллберг, В. П., и Бадсон, А. Е. (2008). Старение памяти для изображений: использование потенциалов высокой плотности, связанных с событиями, для понимания влияния старения на эффект превосходства изображения и динамику памяти распознавания. Neuropsychologia, 46 , 679–689.

Neuropsychologia, 46 , 679–689.

PubMed Статья Google ученый

Андерсон, Н.Д., Крейк, Ф. И. М., и Навех-Бенджамин, М. (1998). Требования к кодированию и извлечению внимания у молодых и пожилых людей: 1. Доказательства затрат на разделенное внимание. Психология и старение, 13 , 405–423.

PubMed Статья Google ученый

Болл, К. Т. и Литтл, Дж. Р. (2006). Сравнение непроизвольных извлечений из памяти. Прикладная когнитивная психология, 20 , 1167–1179.

Артикул Google ученый

Балота, Д.A., Cortese, M. J., Duchek, J. M., Adams, D., Roediger, H. L., III, McDermott, K. B., et al. (1999). Правдоподобные и ложные воспоминания у здоровых пожилых людей и при деменции типа Альцгеймера. Когнитивная нейропсихология, 16 , 361–384.

J., Duchek, J. M., Adams, D., Roediger, H. L., III, McDermott, K. B., et al. (1999). Правдоподобные и ложные воспоминания у здоровых пожилых людей и при деменции типа Альцгеймера. Когнитивная нейропсихология, 16 , 361–384.

Артикул Google ученый

Балота, Д. А., Яп, М. Дж., Кортезе, М. Дж., Хатчисон, К. И., Кесслер, Б., Лофтис, Б. и др. (2007). Проект английской лексики. Методы исследования поведения, 39 , 445–459.

PubMed Статья Google ученый

Бернтсен, Д. (2007). Непроизвольные автобиографические воспоминания: предположения, открытия и попытка их интегрировать. В J. H. Mace (Ed.), Непроизвольная память (стр. 20–49). Мальден, Массачусетс: Блэквелл.

Google ученый

Бернтсен, Д. (2010). Непрошеное прошлое: Непроизвольные автобиографические воспоминания как основной способ запоминания. Текущие направления в психологической науке, 19 (3), 138–142.

Артикул Google ученый

Бравер, Т. С., Раш, Б. К., Сатпуте, А. Б., и Барч, Д. М. (2005). Обработка контекста и поддержание контекста в здоровом старении и ранней стадии деменции типа Альцгеймера. Психология и старение, 20 , 33–46.

PubMed Статья Google ученый

Берджесс, П.У. и Шаллис Т. (1996). Конфабуляция и контроль воспоминаний. Память, 4 (4), 359–411.

PubMed Статья Google ученый

Кэмпбелл, К. Л., Хашер, Л., и Томас, Р. К. (2010). Гипер-связывание: уникальный эффект старения. Психологическая наука, 21 , 399–405.

PubMed Статья Google ученый

Коннелли, С.Л., Хашер Л. и Закс Р. Т. (1991). Возраст и чтение: влияние отвлечения. Психология и старение, 6 , 533–541.

PubMed Статья Google ученый

Крейк, Ф. И. М. (1982). Выборочные изменения в кодировке в зависимости от уменьшения производительности обработки. В F. Klix, J. Hoffman, & E. van der Meer (Eds.), Когнитивные исследования в психологии (стр. 152–161). Берлин: Deutscher Verlag der Wissenschaffen.

Google ученый

Крейк, Ф. И. М. (1983). Возрастные различия в запоминании. В Н. Баттерс и Л. Р. Сквайр (ред.), Нейропсихология памяти (стр. 3–12). Нью-Йорк: Guildford Press.

Google ученый

Крейк, Ф. И. М., и Дженнингс, Дж. М. (1992). Человеческая память. В F. I. M. Craik & T. A. Salthouse (Eds.), Справочник по старению и познанию (стр.51–110). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.

Google ученый

Додсон, К. С., & Шактер, Д. Л. (2002). Когда ложное распознавание встречается с метапознанием: эвристика различимости. Журнал памяти и языка, 46 , 782–803.

Артикул Google ученый

Дучек, Дж. М., Балота, Д. А., и Тессинг, В. К. (1998). Подавление визуальной и концептуальной информации во время чтения при здоровом старении и болезни Альцгеймера. Старение, нейропсихология и познание, 5 , 169–181.

Артикул Google ученый

Дюверн, С., Мотамединия, С., и Рагг, М. Д. (2009). Влияние возраста на нейронные корреляты обработки сигналов поиска модулируется требованиями задачи. Журнал когнитивной неврологии, 21 , 1–17.

PubMed Статья Google ученый

Диван, Дж., И Мерфи, У. Э. (1996). Старение и подавляющий контроль понимания текста. Психология и старение, 11 , 199–206.

PubMed Статья Google ученый

Эриксен, Б. А., Эриксен, К. В., и Хоффман, Дж. Э. (1986). Память распознавания и выбор внимания: последовательного сканирования недостаточно. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность, 12 , 476–483.

PubMed Статья Google ученый

Галло, Д.А., Котел, С. С., Мур, К. Д., и Шактер, Д. Л. (2007). Старение может избавить от мониторинга поиска, основанного на воспоминаниях: важность различимости событий. Психология и старение, 22 , 209–213.

PubMed Статья Google ученый

Хашер, Л., Лустиг, К., и Закс, Р. Т. (2007). Тормозящие механизмы и контроль внимания. В A. Conway, C. Jarrold, M. Kane, A. Miyake, & J. Towse (Eds. ), , Вариация в рабочей памяти (стр.227–249). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

), , Вариация в рабочей памяти (стр.227–249). Нью-Йорк: Издательство Оксфордского университета.

Google ученый

Хашер, Л., и Закс, Р. Т. (1988). Рабочая память, понимание и старение: обзор и новый взгляд. В Г. Г. Бауэре (ред.), Психология обучения и мотивации (Том 22) (стр. 193–225). Сан-Диего, Калифорния: Academic Press.

Google ученый

Хикс, Дж. Л., и Марш, Р.Л. (2000). К уточнению требований внимания памяти распознавания. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 26 , 1483–1498.

PubMed Статья Google ученый

Джейкоби, Л. Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал памяти и языка, 30 , 513–541.

Л. (1991). Структура диссоциации процесса: отделение автоматического от преднамеренного использования памяти. Журнал памяти и языка, 30 , 513–541.

Артикул Google ученый

Якоби, Л.Л. и Даллас М. (1981). О взаимосвязи автобиографической памяти и перцептивного обучения. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 3 , 306–340.

Артикул Google ученый

Джейкоби, Л. Л., Келли, К. М., и МакЭлри, Б. Д. (1999). Роль когнитивного контроля: ранний отбор против поздней коррекции. В S. Chaiken & Y. Trope (Eds.), Теории двойного процесса в социальной психологии (стр.383–400). Нью-Йорк: Гилфорд Пресс.

Google ученый

Джейкоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Дэниэлс, К. А., и Родс, М. Г. (2005). Способы когнитивного контроля при распознавании и исходной памяти: глубина поиска. Psychonomic Bulletin & Review, 12 , 852–857.

Артикул Google ученый

Якоби, Л. Л., Симидзу, Ю., Веланова, К., и Родс, М.Г. (2005). Возрастные различия в глубине поиска: Память для фольги. Журнал памяти и языка, 52 , 493–504.

Артикул Google ученый

Джейкоби Л. Л. и Уайтхаус К. (1989). Иллюзия памяти: ложное распознавание под влиянием бессознательного восприятия. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 118 , 126–135.

Артикул Google ученый

Якоби, Л.Л., Волошин В. и Келли К. (1989). Стать знаменитым, но не быть признанным: бессознательное влияние памяти, вызванное разделением внимания. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 118 , 115–125.

Артикул Google ученый

Джеймс У. (1890). Основы психологии (т. 1) . Нью-Йорк: Генри Холт и Ко.

Google ученый

Дженнингс, Дж.М. и Якоби Л. Л. (1993). Автоматическое и преднамеренное использование памяти: старение, внимание и контроль. Психология и старение, 8 , 283–293.

PubMed Статья Google ученый

Дженнингс, Дж. М., и Джейкоби, Л. Л. (1997). Процедура противодействия для выявления возрастных дефицитов в памяти: отчетливые эффекты повторения. Психология и старение, 12 , 352–361.

М., и Джейкоби, Л. Л. (1997). Процедура противодействия для выявления возрастных дефицитов в памяти: отчетливые эффекты повторения. Психология и старение, 12 , 352–361.

PubMed Статья Google ученый

Джонстон, В.А., Хоули, К. Дж., Плеве, С. Х., Эллиот, Дж. М. Г. и Девитт, М. Дж. (1990). Привлечение внимания новыми стимулами. Журнал экспериментальной психологии: Общие, 119 , 397–411.

Артикул Google ученый

Квавилашвили, Л., и Мандлер, Г. (2004). Из головы: исследование непроизвольных семантических воспоминаний. Когнитивная психология, 48 , 47–94.

PubMed Статья Google ученый

Лустиг, К., Хашер, Л., и Тонев, С. Т. (2006). Отвлечение как фактор, определяющий скорость обработки. Psychonomic Bulletin & Review, 13 , 619–625.

Артикул Google ученый

Мейс, Дж. (2006). Эпизодическое запоминание создает доступ к непроизвольной сознательной памяти: демонстрация непроизвольного вспоминания в задаче произвольного вспоминания. Память, 14 , 917–924.

PubMed Статья Google ученый

MacLeod, C.М. (1991). Полвека исследований эффекта Струпа: интегративный обзор. Психологический бюллетень, 109 , 163–203.

PubMed Статья Google ученый

Мэдиган, С. (1983). Картинная память. В J. C. Yuille (Ed.), Образцы, память и познание: Очерки в честь Аллана Пайвио (стр. 65–89). Хиллсдейл, Нью-Джерси: Эрлбаум.

Google ученый

Мандлер, Г.(1980). Признание: суждение о предыдущем происшествии. Психологическое обозрение, 87 , 252–271.

Артикул Google ученый

Марш, Р. Л., Микс, Дж. Т., Кук, Г. И., Кларк-Фус, А., Хикс, Дж. Л., и Брюэр, Г. А. (2009). Ограничения извлечения в интерфейсе создают различия в воспоминаниях при последующем тесте. Журнал памяти и языка, 61 , 470–479.

Артикул Google ученый

Mayr, U., & Kliegl, R. (2000). Переключение набора задач и извлечение долговременной памяти. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 26 , 1124–1140.

PubMed Статья Google ученый

Милхэм, М. П., Эриксон, К. И., Банич, М. Т., Крамер, А. Ф., Уэбб, А., Всалек, Т. и др. (2002). Контроль внимания в стареющем мозге: выводы из исследования фМРТ задачи Stroop. Мозг и познание, 49 , 277–296.

PubMed Статья Google ученый

Морком, А. М., и Рагг, М. Д. (2004). Влияние возраста на обработку сигналов поиска, выявленное ERP. Neuropsychologia, 42 (11), 1525–1542.

PubMed Статья Google ученый

Москович, М. (1994). Когнитивные ресурсы и эффекты взаимодействия двойной задачи при извлечении у нормальных людей: роль лобных долей и медиальной височной коры. Нейропсихология, 8 , 524–534.

Артикул Google ученый

Москович, М., и Мело, Б. (1997). Стратегический поиск и лобные доли: данные конфабуляции и амнезии. Neuropsychologia, 35 , 1017–1034.

PubMed Статья Google ученый

Муттер, С. А., Нейлор, Дж. К., и Паттерсон, Э. Р. (2005). Влияние возраста и контекста задачи на выполнение задачи Струпа. Память и познание, 33 , 514–530.

Артикул Google ученый

Норман Д. А. и Боброу Д. Г. (1979). Описание: Промежуточный этап поиска в памяти. Когнитивная психология, 11 , 107–123.

Артикул Google ученый

Пайвио, А. (1969). Психические образы в ассоциативном обучении и памяти. Психологическое обозрение, 76 , 241–263.

Артикул Google ученый

Пакстон, Дж. Л., Барч, Д. М., Расин, К. А., и Бравер, Т. С. (2008). Когнитивный контроль, поддержание целей и префронтальная функция в здоровом старении. Кора головного мозга, 18 , 1010–1028.

PubMed Статья Google ученый

Roediger, H. L., III. (1990). Неявная память: удержание без запоминания. Американский психолог, 45 , 1043–1056.

PubMed Статья Google ученый

Россион, Б., и Пуртуа, Г. (2004). Возвращаясь к графическому набору объектов Снодграсса и Вандерварта: роль деталей поверхности в распознавании объектов базового уровня. Восприятие, 33 , 217–236.

PubMed Статья Google ученый

Роу, Г., Вальдеррама, С., Хашер, Л., и Ленартович, А. (2006). Нарушение регуляции внимания: преимущество для неявной памяти. Психология и старение, 21 , 826–830.

PubMed Статья Google ученый

Шактер, Д. Л., Израиль, Л., и Расин, К. (1999). Подавление ложного распознавания у молодых и пожилых людей: эвристика различимости. Журнал памяти и языка, 40 , 1–24.

Артикул Google ученый

Шипли, W.С. (1986). Институт живых масштабов Шипли . Лос-Анджелес: Западные психологические услуги.

Google ученый

Скиннер, Э., и Фернандес, М.А. (2008). Общие и специфические для материала интерференционные эффекты разделения внимания при восстановлении запоминания и знания. Acta Psychologica, 127 , 211–221.

PubMed Статья Google ученый

Спилер, Д.Х., Балота Д. А. и Фауст М. Е. (1996). Показатели Stroop у молодых людей, здоровых пожилых людей и людей со старческой деменцией типа Альцгеймера. Журнал экспериментальной психологии: человеческое восприятие и производительность, 22 , 461–479.

PubMed Статья Google ученый

Сте-Мари Д. М. и Джейкоби Л. Л. (1993). Спонтанное и направленное распознавание: относительность автоматизма. Журнал экспериментальной психологии. Обучение, память и познание, 19 , 777–788.

Артикул Google ученый

Струп, Дж. Р. (1935). Исследования вмешательства в серийных словесных реакций. Журнал экспериментальной психологии, 18 , 643–662.

Артикул Google ученый

Йонелинас, А. П. (2002). Природа воспоминания и знакомства: обзор 30-летних исследований. Журнал памяти и языка, 46 , 441–517.

Артикул Google ученый

Спонтанные флуктуации гибкого контроля скрытого внимания

Abstract

Спонтанные колебания когнитивной гибкости характеризуются моментальными изменениями эффективности контроля над переключениями внимания. Мы использовали фМРТ для исследования нейронных коррелятов у людей спонтанных колебаний готовности незаметно переключать внимание между двумя периферийными потоками быстрой последовательной визуальной презентации.Время реакции обнаружения цели (RT) после переключения или удержания скрытого пространственного внимания служило поведенческим индексом колебаний гибкости внимания. В частности, стоимость, связанная с переключением внимания по сравнению с удерживанием внимания, варьировалась в зависимости от досудебной активности мозга в ключевых регионах сети режима по умолчанию (DMN), но не дорсальной сети внимания. Высокая предварительная активность в DMN была связана с более значительным увеличением RT в испытании со сменой по сравнению с RT в испытании с удержанием, что показало, что эти области связаны с состоянием стабильности внимания.Напротив, высокая предварительная активность в двусторонней передней островковой доле и в предпредпоративной моторной области / дополнительной моторной зоне была связана с большим снижением RT при испытании сдвигом по сравнению с пробной RT с удержанием, что отражает повышенную гибкость. Наши результаты существенно проясняют роль предклинья, медиальной префронтальной коры и латеральной теменной коры, указывая на то, что снижение активности может не просто указывать на большее выполнение задачи, но также, в частности, на готовность обновить фокус внимания.Исследование нейронных коррелятов спонтанных изменений гибкости внимания может способствовать нашему пониманию нарушений когнитивного контроля, а также здоровой вариативности контроля пространственного внимания.

Высокая предварительная активность в DMN была связана с более значительным увеличением RT в испытании со сменой по сравнению с RT в испытании с удержанием, что показало, что эти области связаны с состоянием стабильности внимания.Напротив, высокая предварительная активность в двусторонней передней островковой доле и в предпредпоративной моторной области / дополнительной моторной зоне была связана с большим снижением RT при испытании сдвигом по сравнению с пробной RT с удержанием, что отражает повышенную гибкость. Наши результаты существенно проясняют роль предклинья, медиальной префронтальной коры и латеральной теменной коры, указывая на то, что снижение активности может не просто указывать на большее выполнение задачи, но также, в частности, на готовность обновить фокус внимания.Исследование нейронных коррелятов спонтанных изменений гибкости внимания может способствовать нашему пониманию нарушений когнитивного контроля, а также здоровой вариативности контроля пространственного внимания.

ЗНАЧИМОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ Люди регулярно испытывают колебания подготовительного когнитивного контроля, которые влияют на производительность в повседневной жизни. Например, в одни моменты люди могут быстрее инициировать пространственный сдвиг внимания, чем в другие.Текущее исследование показало, что предварительная активность головного мозга в определенных областях коры головного мозга предсказывала изменение от испытания к испытанию способностей участников гибко смещать фокус внимания. Внутренне сгенерированные колебания активности мозга в нескольких ключевых регионах сети режима по умолчанию, а также в пределах передней островки и предподполнительных / дополнительных моторных областей несли поведенческие последствия для подготовительного контроля внимания, помимо отсутствия внимания. Наши результаты являются первыми, которые связывают внутренние вариации в мозговой активности до начала эксперимента с моментальными изменениями в подготовительном контроле внимания над пространственным выбором.

Введение

Выбор внимания формирует наше понимание мира вокруг нас таким образом, что физически значимые, связанные с вознаграждением или соответствующие цели стимулы получают преимущественное представление в мозгу и сильно влияют на наше поведение (Desimone and Duncan, 1995; Reynolds et al. ., 1999; Anderson et al., 2011; Sali et al., 2014). Нарушения контроля внимания, такие как потеря внимания, персеверация и отвлечение, часто связаны с различными клиническими синдромами, такими как синдром дефицита внимания с гиперактивностью (СДВГ; Barkley et al., 1997), злоупотребление психоактивными веществами (Cools, 2008) и ожирение (Volkow et al., 2011). Здоровые люди также регулярно испытывают колебания в своих способностях контролировать внимание, которые существенно влияют на поведение (Bellgrove et al., 2004). Однако мало что известно о нейронной основе этих спонтанных флуктуаций подготовительных состояний контроля внимания. В текущем исследовании мы использовали фМРТ, чтобы изучить, как динамические изменения активности мозга отражают моментальные колебания готовности людей выполнять пространственные сдвиги внимания.

Состояния подготовительного контроля могут варьироваться от периодов гибкости внимания, когда люди способны быстро переключать внимание, до периодов стабильности внимания, когда переключение внимания происходит вяло. Хотя стойкие индивидуальные различия и факторы окружающей среды, вероятно, играют роль в частоте и величине моментальных изменений когнитивной гибкости (Sali et al., 2015), внутренние колебания активности мозга также могут вносить вклад в эти параметры контроля.Таким образом, взаимосвязь между изменениями в поведенческих характеристиках и продолжающимися колебаниями активности мозга, измеренными с помощью фМРТ, может способствовать нашему пониманию нейронных механизмов, участвующих в подготовительном когнитивном контроле.

Спонтанные колебания активности мозга были связаны как с изменениями в выполнении задачи (Weissman et al., 2006), так и с подготовительным когнитивным контролем (Leber et al., 2008; Leber, 2010). Используя парадигму переключения задач, Лебер и его коллеги (2008) исследовали взаимосвязь между изменениями в активности мозга до суда и размером поведенческих затрат на переключение задач. Предварительное повышение активности в группе корковых и подкорковых областей, включая левую верхнюю теменную долю, переднюю поясную кору, левую нижнюю теменную долю, правую среднюю лобную извилину (MFG) и левую скорлупу, было связано с увеличением когнитивных функций. гибкость. В аналогичном исследовании спонтанные колебания предсудебной активности в левой MFG предсказывали степень, в которой заметный отвлекающий элемент привлекал внимание в каждом исследовании (Leber, 2010).

Предварительное повышение активности в группе корковых и подкорковых областей, включая левую верхнюю теменную долю, переднюю поясную кору, левую нижнюю теменную долю, правую среднюю лобную извилину (MFG) и левую скорлупу, было связано с увеличением когнитивных функций. гибкость. В аналогичном исследовании спонтанные колебания предсудебной активности в левой MFG предсказывали степень, в которой заметный отвлекающий элемент привлекал внимание в каждом исследовании (Leber, 2010).

В данном исследовании мы распространили предыдущие исследования спонтанных изменений в подготовительном контроле в область целенаправленного скрытого пространственного внимания. Возможно, что лобно-теменные нейронные механизмы, участвующие в выполнении скрытого контроля внимания, называемого здесь дорсальной сетью внимания (DAN), также будут предсказывать моментальные изменения в подготовительной гибкости внимания (Yantis et al., 2002; Серенс и Янтис, 2006; Чиу, Янтис, 2009; Эстерман и др., 2009; см. обзор в Corbetta and Shulman, 2002). И наоборот, набор областей мозга, составляющих сеть режима по умолчанию (DMN), также был связан с моментальными изменениями состояний внимания. Эти области мозга, включая предклинье, вентромедиальную префронтальную кору (vmPFC) и латеральную теменную кору, показывают коррелированную активность между собой в состоянии покоя в отсутствие явной задачи и отрицательно коррелируют с лобными и теменными областями когнитивного контроля (Raichle et al., 2001). Следовательно, альтернативная возможность состоит в том, что гибкость внимания связана с изменениями активности в этих областях, которые ранее были связаны с отключением внимания. Важно отметить, что такое открытие расширит роль областей DMN за пределы простого выполнения задачи и предполагает, что спонтанные колебания активности мозга имеют разные последствия для поведенческой деятельности в зависимости от того, необходимо ли переключение внимания.

И наоборот, набор областей мозга, составляющих сеть режима по умолчанию (DMN), также был связан с моментальными изменениями состояний внимания. Эти области мозга, включая предклинье, вентромедиальную префронтальную кору (vmPFC) и латеральную теменную кору, показывают коррелированную активность между собой в состоянии покоя в отсутствие явной задачи и отрицательно коррелируют с лобными и теменными областями когнитивного контроля (Raichle et al., 2001). Следовательно, альтернативная возможность состоит в том, что гибкость внимания связана с изменениями активности в этих областях, которые ранее были связаны с отключением внимания. Важно отметить, что такое открытие расширит роль областей DMN за пределы простого выполнения задачи и предполагает, что спонтанные колебания активности мозга имеют разные последствия для поведенческой деятельности в зависимости от того, необходимо ли переключение внимания.

Материалы и методы

Участники.

Двадцать взрослых (11 женщин, 1 участник не указали пол) в возрасте от 18 до 32 лет (M = 21,8, SD = 3,37) завершили 2-часовой сеанс сканирования с помощью фМРТ в обмен на денежную компенсацию. Восемнадцать участников были отобраны на основании выполнения заданий во время более раннего сеанса поведенческого скрининга. Эти участники выполнили не менее 10 запусков той задачи, которая использовалась в сканере, до участия в исследовании фМРТ. Остальные два участника имели большой опыт в выполнении аналогичных экспериментальных задач и поэтому не прошли дополнительного обучения для текущего исследования.У всех участников было нормальное зрение или зрение с поправкой на нормальное, и все, кроме одного, были правшами. Протокол был одобрен экспертными советами Университета Джона Хопкинса и медицинских учреждений Джона Хопкинса, и все участники дали письменное информированное согласие.

Восемнадцать участников были отобраны на основании выполнения заданий во время более раннего сеанса поведенческого скрининга. Эти участники выполнили не менее 10 запусков той задачи, которая использовалась в сканере, до участия в исследовании фМРТ. Остальные два участника имели большой опыт в выполнении аналогичных экспериментальных задач и поэтому не прошли дополнительного обучения для текущего исследования.У всех участников было нормальное зрение или зрение с поправкой на нормальное, и все, кроме одного, были правшами. Протокол был одобрен экспертными советами Университета Джона Хопкинса и медицинских учреждений Джона Хопкинса, и все участники дали письменное информированное согласие.

Стимулы и процедура.

Все стимулы отображались на экране обратной проекции, расположенном в отверстии сканера, который участники наблюдали через зеркало, прикрепленное к катушке на голове. Стимулы состояли из множества потоков белых быстрых последовательных визуальных представлений (RSVP), состоящих из буквенно-цифровых символов, каждый из которых отображался в течение 200 мс без пробелов на черном фоне (рис. 1). В любой момент участник наблюдал за потоком, расположенным слева или справа от центральной точки фиксации (0,5 ° на 0,5 °; угол обзора 3,00 ° от точки фиксации к центру каждой мишени. транслировать). Каждый буквенно-цифровой символ имеет угол обзора ∼0,56 ° на 1,12 °. Презентация стимулов контролировалась программой Psychophysics Toolbox (версия 3.08; Brainard, 1997), работающей в MATLAB.

1). В любой момент участник наблюдал за потоком, расположенным слева или справа от центральной точки фиксации (0,5 ° на 0,5 °; угол обзора 3,00 ° от точки фиксации к центру каждой мишени. транслировать). Каждый буквенно-цифровой символ имеет угол обзора ∼0,56 ° на 1,12 °. Презентация стимулов контролировалась программой Psychophysics Toolbox (версия 3.08; Brainard, 1997), работающей в MATLAB.

Экспериментальная задача. Участники наблюдали за одним из двух потоков RSVP, относящихся к периферийным задачам, на предмет появления визуальной подсказки.Письменные подсказки заставляли участников переключать или удерживать внимание. Участники быстро оценивали четность стимулов, появляющихся в указанном месте сразу после каждого предъявления сигнала.