ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О ПАМЯТИ

ЧАСТЬ II. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ И СОСТОЯНИЯ

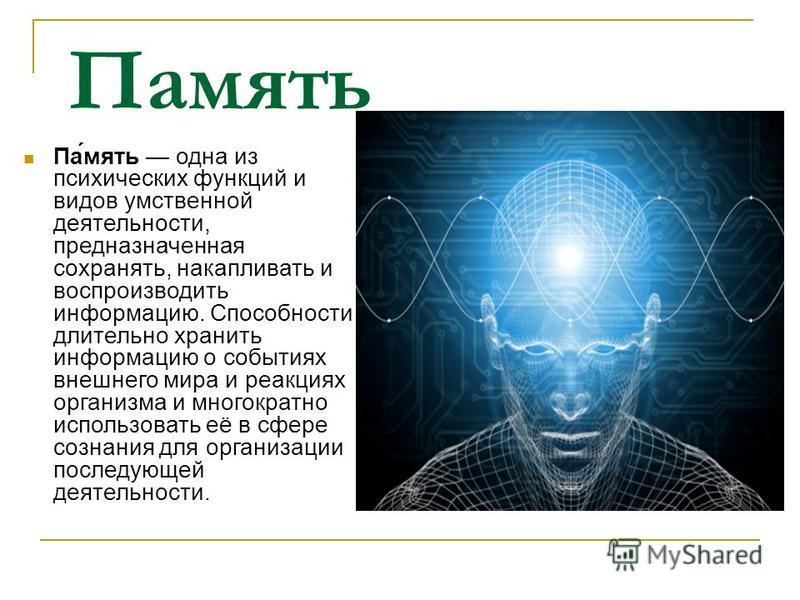

Важнейшая особенность психики состоит в том, что отражение внешних воздействий постоянно используется индивидом в его дальнейшем поведении. Постепенное усложнение поведения осуществляется за счет накопления индивидуального опыта. Формирование опыта было бы невозможно, если бы образы внешнего мира, возникающие в коре мозга, исчезали бесследно. Вступая в различные связи между собой, эти образы закрепляются, сохраняются и воспроизводятся в соответствии с требованиями жизни и деятельности.

Определение памяти. Запоминание, сохранение и последующее воспроизведение индивидом его опыта называется памятью. В памяти различают такие основные процессы: запоминание, сохранение, воспроизведение и забывание. Указанные процессы не являются автономными психическими способностями!’ Они формируются в деятельности и определяются ею. ‘Запоминание определенного материала связано с накоплением индивидуального опыта в процессе жизнедеятельности. ) Никакое актуальное действие немыслимо вне процессов памяти, ибо протекание любого, пусть даже самого элементарного, психического акта обязательно предполагает удержание каждого данного его элемента для «сцепления» с последующими. Без способности к такому «сцеплению» невозможно развитие: человек оставался бы «вечно в положении новорожденного» (И.М. Сеченов).

) Никакое актуальное действие немыслимо вне процессов памяти, ибо протекание любого, пусть даже самого элементарного, психического акта обязательно предполагает удержание каждого данного его элемента для «сцепления» с последующими. Без способности к такому «сцеплению» невозможно развитие: человек оставался бы «вечно в положении новорожденного» (И.М. Сеченов).

Будучи важнейшей характеристикой всех психических процессов, память обеспечивает единство и целостность человеческой личности.

Память считалась одним из наиболее разработанных разделов психологии. Но дальнейшее изучение закономерностей памяти в наши дни опять сделало ее одной из узловых проблем науки. От разработки проблем памяти в значительной степени зависит прогресс самых различных, в том числе, казалось бы, весьма далеких от психологии, областей знаний (техники в первую очередь).

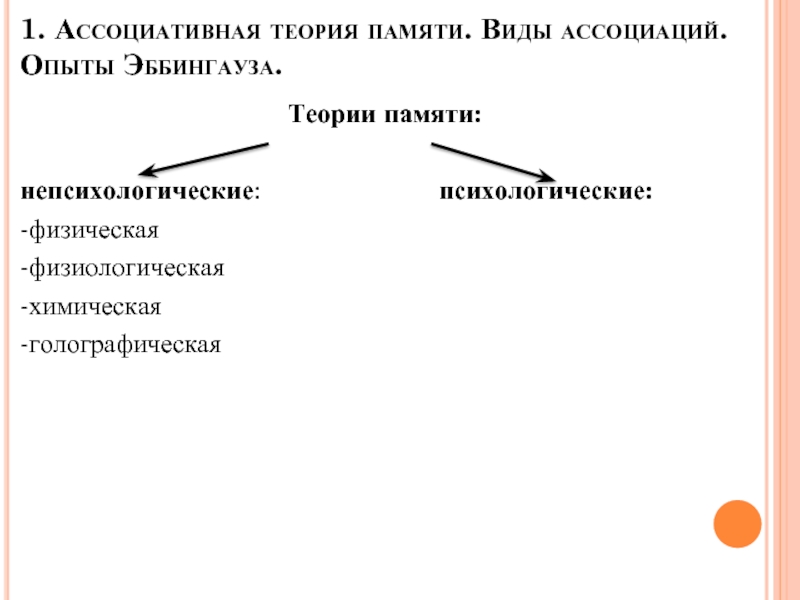

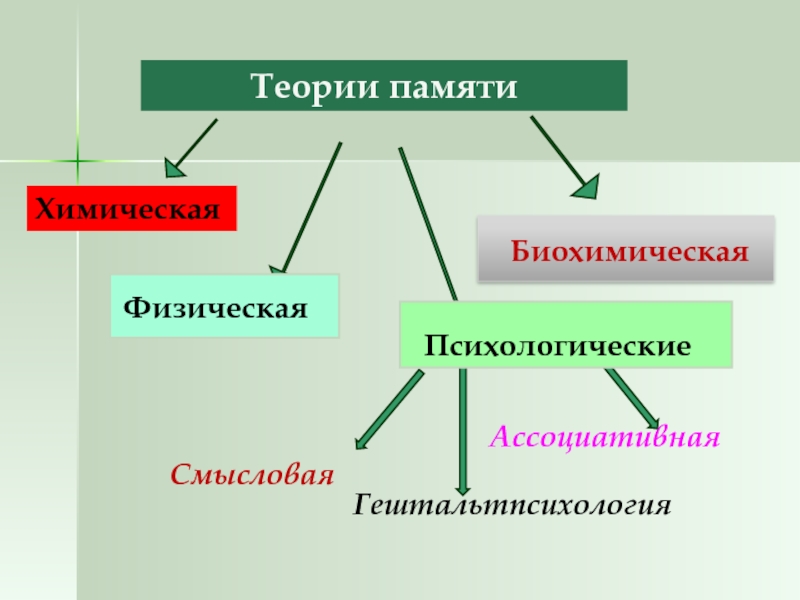

В современных исследованиях памяти в качестве центральной выступает проблема ее механизмов. Те или иные представления о механизмах запоминания составляют основу различных теорий памяти.

В настоящее время в науке нет единой и законченной теории памяти. Большое разнообразие гипотетических концепций и моделей обусловлено активизацией поисков, предпринимаемых, особенно в последние годы, представителями различных наук. К двум давним уровням изучения механизмов и закономерностей памяти — психологическому и нейрофизиологическому — сейчас прибавился третий — биохимический. Формируется также кибернетический подход к изучению памяти.

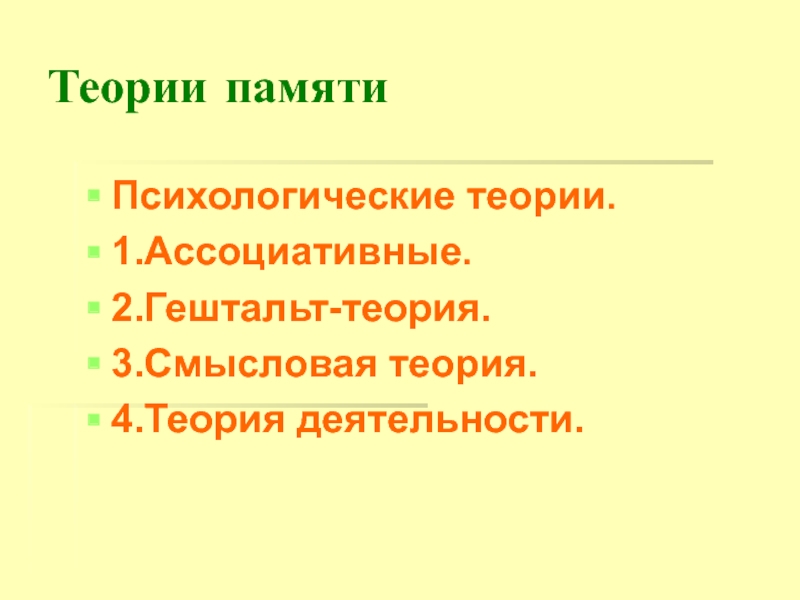

Психологические теории памяти. Психологический уровень изучения механизмов памяти хронологически старше других и представлен в науке наиболее многочисленным рядом различных направлений и теорий. Эти теории можно классифицировать и оценивать в зависимости от того, какую роль в формировании процессов памяти отводили они активности субъекта и как рассматривали природу этой активности. В большинстве психологических теорий памяти в центре внимания оказывается либо объект («материал») сам по себе, либо субъект («чистая» активность сознания) безотносительно к содержательной стороне взаимодействия субъекта и объекта, т. е. безотносительно к деятельности индивида. Отсюда неизбежная односторонность рассматриваемых концепций.

е. безотносительно к деятельности индивида. Отсюда неизбежная односторонность рассматриваемых концепций.

Первая группа теорий составляет так называемое ассоциативное направление. Его центральное понятие — понятие ассоциации — обозначает связь, соединение и выступает в качестве обязательного принципа всех психических образований. Этот принцип сводится к следующему: если определенные психические образования возникли в сознании одновременно или непосредственно Друг за другом, то между ними образуется ассоциативная связь и повторное появление какого-либо из элементов этой связи необходимо вызывает в сознании представление всех ее элементов.

Таким образом, необходимым и достаточным основанием для» образования связи между двумя впечатлениями ассоцианизм считает одновременность появления их в сознании. Поэтому задача более глубокого изучения механизмов запоминания перед ассоцианистами вообще не возникала, и они ограничились характеристикой внешних условий, необходимых для возникновения «одновременных впечатлений». Все многообразие таких условий было сведено к, следующим трем типам: а) пространственно-временная смежность соответствующих объектов; б) их подобие; в) их различие или противоположность.

Все многообразие таких условий было сведено к, следующим трем типам: а) пространственно-временная смежность соответствующих объектов; б) их подобие; в) их различие или противоположность.

Соответственно этим трем типам отношений между явлениями внешнего мира выделялись три типа ассоциаций — ассоциации по смежности, по сходству и контрасту. В основе указанных типов ассоциаций лежат сформулированные еще Аристотелем (384-322 до н.э.) три принципа «сцепления» представлений. Под эти три принципа ассоцианисты не без некоторого насилия подводили все многообразие связей, в том числе и причинно-следственные связи. Поскольку причина и следствие, рассуждали они, связаны определенным временным отношением («по причине этого» — всегда «после этого»), то причинно-следственные ассоциации включались ими в категорию ассоциаций по смежности.

Само понятие ассоциации прочно утвердилось в психологии, хотя его содержание в дальнейшем было существенно переосмыслено и углублено. Запоминание — это действительно связывание нового с уже имеющимся в опыте. Операция связывания становится вполне очевидной, когда нам удается поэлементно развернуть последующий процесс памяти, т.е. воспроизвести какой-либо материал. Как мы вспоминаем что-то, используя, например, прием «узелка на память»? Мы наталкиваемся на узелок; узелок отсылает нас к той ситуации, в которой он был завязан; ситуация напоминает о собеседнике; от собеседника мы идем к теме разговора и, наконец, приходим к искомому предмету. Однако если бы для образования таких цепей ассоциаций было достаточно одной только пространственно-временной смежности явлений, то тогда в одной и той же ситуации у различных людей должны были бы возникать одинаковые цепи связей. На самом же деле связи образуются избирательно, и на вопрос о том, чем детерминируется этот процесс, ассоцианизм ответа не давал, ограничившись лишь констатацией фактов, которые свое научное обоснование получили гораздо позже.

Операция связывания становится вполне очевидной, когда нам удается поэлементно развернуть последующий процесс памяти, т.е. воспроизвести какой-либо материал. Как мы вспоминаем что-то, используя, например, прием «узелка на память»? Мы наталкиваемся на узелок; узелок отсылает нас к той ситуации, в которой он был завязан; ситуация напоминает о собеседнике; от собеседника мы идем к теме разговора и, наконец, приходим к искомому предмету. Однако если бы для образования таких цепей ассоциаций было достаточно одной только пространственно-временной смежности явлений, то тогда в одной и той же ситуации у различных людей должны были бы возникать одинаковые цепи связей. На самом же деле связи образуются избирательно, и на вопрос о том, чем детерминируется этот процесс, ассоцианизм ответа не давал, ограничившись лишь констатацией фактов, которые свое научное обоснование получили гораздо позже.

На основе критики ассоцианизма в психологии возник ряд новых теорий и концепций памяти. Их сущность в значительной степени определяется тем, что именно критиковали они в ассоциативной психологии, каково их отношение к самому понятию ассоциации.

Наиболее решительная критика ассоциативной теории памяти велась с позиции так называемого гештальтизма (от нем. Gestalt — образ). Основное понятие этой новой теории — понятие гештальта — обозначает целостную организацию, структуру, не сводимую к сумме составляющих ее частей. Таким образом, элементному подходу ассоцианистов к явлениям сознания гештальтизм противопоставляет прежде всего принцип синтеза элементов, принцип первичности целого по отношению к его частям. В соответствии с этим в качестве основы образования связей здесь признается организация материала, которая определяет и аналогичную структуру следов в мозгу по принципу изоморфизма, т.е. подобия по форме.

Определенная организация материала, несомненно, играет большую роль в запоминании, но ее функция может быть реализована не иначе как только в результате деятельности субъекта. У гештальтистов же принцип целостности выступает как изначально данный, законы гештальта (как и законы ассоциации) действуют вне и помимо деятельности самого субъекта. С этой точки зрения гештальтизм по существу оказывается в одном ряду с теорией ассоцианизма.

С этой точки зрения гештальтизм по существу оказывается в одном ряду с теорией ассоцианизма.

В противоположность ассоцианизму и другим теориям, в которых сознание выступало как нечто пассивное, для ряда направлений в психологии характерно подчеркивание активной, деятельной роли сознания в процессах памяти. Важная роль при этом отводилась вниманию, намерению, осмысливанию в запоминании и воспроизведении и т.д. Однако и здесь процессы памяти, по существу, не связывались с деятельностью субъекта и поэтому не получали правильного объяснения. Например, намерение выступало просто как волевое усилие, как «чистая» активность сознания, не приводящая к перестройке самого процесса запоминания или припоминания.

Поскольку активность, сознательность и осмысленность запоминания связывались только с высшими этапами в развитии памяти, то применительно к низшим ее этапам использовалось все то же понятие ассоциации по смежности. Так родилась концепция двух видов связей: ассоциативных и смысловых. С ней оказалась связанной и теория двух видов памяти: механический («памяти материи») и логический («памяти духа», «абсолютно не зависимой от материи»).

С ней оказалась связанной и теория двух видов памяти: механический («памяти материи») и логический («памяти духа», «абсолютно не зависимой от материи»).

В современной науке все большее признание приобретает теория, которая в качестве основного понятия рассматривает деятельность личности как фактор, детерминирующий формирование всех ее психических процессов, в том числе и процессов памяти. Согласно этой концепции, протекание процессов запоминания, сохранения и воспроизведения определяется тем, какое место занимает данный материал в деятельности субъекта.

Экспериментально установлено и доказано, что наиболее продуктивно связи образуются и актуализируются в том случае, когда соответствующий материал выступает в качестве цели действия. Характеристики этих связей, например их прочность и лабильность (подвижность, оперативность), определяются тем, какова степень участия соответствующего материала в дальнейшей деятельности субъекта, какова значимость этих связей для достижения предстоящих целей.

Таким образом, основной тезис этой концепции (в противовес рассмотренным выше) может быть сформулирован так: образование связей между различными представлениями определяется не тем, каков сам по себе запоминаемый материал, а прежде всего тем, что с ним делает субъект.

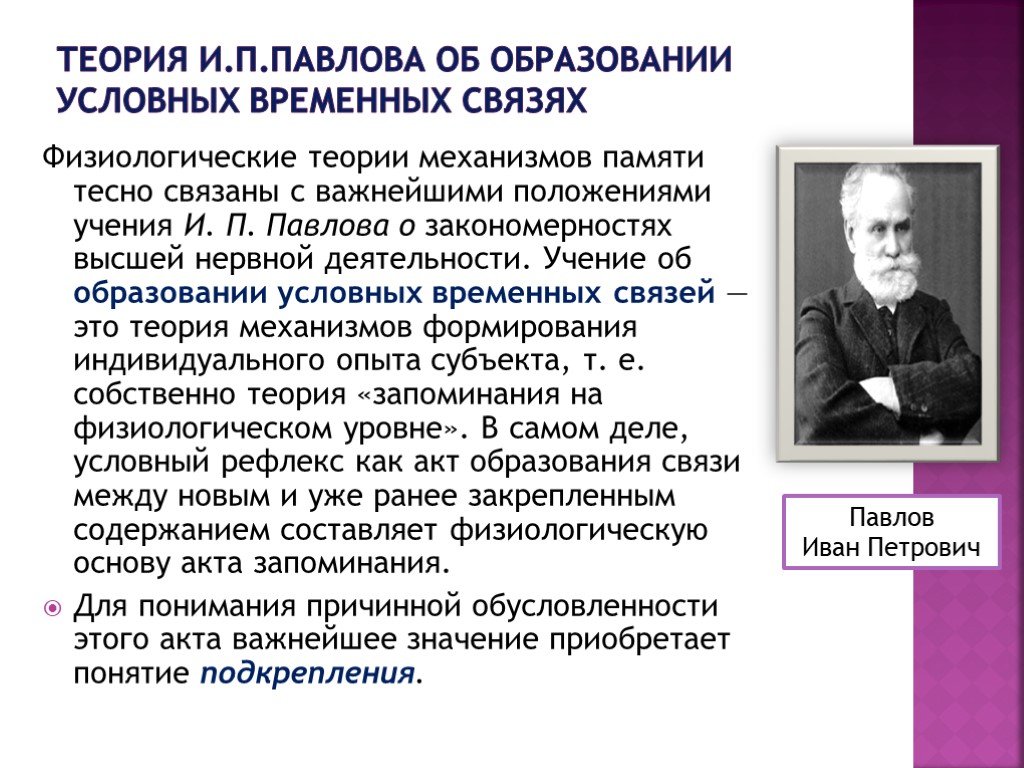

Физиологические теории памяти. Физиологические теории механизмов памяти тесно связаны с важнейшими положениями учения И.П. Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности. Учение об образовании условных временных связей — это теория механизмов формирования индивидуального опыта субъекта, т.е. собственно теория «запоминания на физиологическом уровне». В самом деле, условный рефлекс как акт образования связи между новым и уже ранее закрепленным содержанием составляет физиологическую основу акта запоминания.

Для понимания причинной обусловленности этого акта важнейшее значение приобретает понятие подкрепления. Подкрепление (в наиболее частом виде) — это не что иное, как достижение непосредственной цели действия индивида. В других случаях — это стимул, мотивирующий действие или корригирующий его (например, в случае отрицательного подкрепления). Подкрепление, таким образом, знаменует собой совпадение вновь образовавшейся связи с достижением цели действия, а «как только связь совпала с достижением цели, она осталась и укрепилась» (И.П. Павлов). Все характеристики этой связи, и прежде всего степень ее прочности, обусловливаются именно характером подкрепления как мерой жизненной (биологической) целесообразности данного действия. Корригирующая функция подкрепления в осуществлении действия особенно полно раскрывается в трудах П.К. Анохина, показавшего роль подкрепления в регуляции активности субъекта, в замыкании рефлекторного кольца.

В других случаях — это стимул, мотивирующий действие или корригирующий его (например, в случае отрицательного подкрепления). Подкрепление, таким образом, знаменует собой совпадение вновь образовавшейся связи с достижением цели действия, а «как только связь совпала с достижением цели, она осталась и укрепилась» (И.П. Павлов). Все характеристики этой связи, и прежде всего степень ее прочности, обусловливаются именно характером подкрепления как мерой жизненной (биологической) целесообразности данного действия. Корригирующая функция подкрепления в осуществлении действия особенно полно раскрывается в трудах П.К. Анохина, показавшего роль подкрепления в регуляции активности субъекта, в замыкании рефлекторного кольца.

Таким образом, физиологическое понятие подкрепления, соотнесенное с психологическим понятием цели действия, представляет собой пункт слияния физиологического и психологического плана анализа механизмов процесса запоминания. Этот синтез понятий, обогащая каждое из них, позволяет утверждать, что по своей основной жизненной функции память направлена не в прошлое, а в будущее: запоминание того, что «было», не имело бы смысла, если бы не могло быть использовано для того, что «будет». Закрепление результатов успешных действий есть вероятностное прогнозирование их полезности для достижения предстоящих целей.

Закрепление результатов успешных действий есть вероятностное прогнозирование их полезности для достижения предстоящих целей.

К физиологическим теориям более или менее непосредственно примыкает так называемая физическая теория памяти. Название физической она получила потому, что, согласно представлениям ее авторов, прохождение любого нервного импульса через определенную группу нейронов оставляет после себя в собственном смысле слова физический след. Физическая материализация следа выражается в электрических и механических изменениях синапсов (места соприкосновения нервных клеток). Эти изменения облегчают вторичное прохождение импульса по знакомому пути.

Ученые полагают, что отражение объекта, например «ощупывание» предмета глазом по контуру в процессе его зрительного восприятия, сопровождается таким движением импульса по соответствующей группе нервных клеток, которое как бы моделирует воспринимаемый объект в виде устойчивой пространственно-временной нейронной структуры. Поэтому рассматриваемую теорию называют еще теорией нейронных моделей. Процесс образования и последующей активизации нейронных моделей и составляет, согласно взглядам сторонников этой теории, механизм запоминания, сохранения и воспроизведения воспринятого.

Поэтому рассматриваемую теорию называют еще теорией нейронных моделей. Процесс образования и последующей активизации нейронных моделей и составляет, согласно взглядам сторонников этой теории, механизм запоминания, сохранения и воспроизведения воспринятого.

Современные нейрофизиологические исследования характеризуются все более глубоким проникновением в механизмы закрепления и сохранения следов на нейронном и молекулярном уровне. Установлено, например, что отходящие от нервных клеток аксоны соприкасаются либо с дендритами других клеток, либо возвращаются обратно к телу своей клетки. Благодаря такой структуре нервных контактов возникает возможность циркуляции реверберирующих кругов возбуждения разной сложности. В результате происходит самозаряжение клетки, так как возникший в ней разряд возвращается либо непосредственно на данную клетку, укрепляя возбуждение, либо через цепь нейронов. Эти стойкие круги реверберирующего возбуждения, не выходящие за пределы данной системы, некоторые исследователи считают физиологическим субстратом процесса сохранения следов. Здесь происходит переход следов из так называемой кратковременной памяти в долговременную. Одни исследователи считают, что в основе этих видов памяти лежит единый механизм, другие полагают, что существует два механизма с различными характеристиками. Окончательному разрешению этой проблемы будут, по-видимому, способствовать биохимические исследования.

Здесь происходит переход следов из так называемой кратковременной памяти в долговременную. Одни исследователи считают, что в основе этих видов памяти лежит единый механизм, другие полагают, что существует два механизма с различными характеристиками. Окончательному разрешению этой проблемы будут, по-видимому, способствовать биохимические исследования.

Биохимические теории памяти. Нейрофизиологический уровень изучения механизмов памяти на современном этапе все более сближается и нередко прямо смыкается с биохимическим. Это подтверждается многочисленными исследованиями, проводимыми на стыке указанных уровней. На основе этих исследований возникла, в частности, гипотеза о двухступенчатом характере процесса запоминания. Суть ее состоит в следующем. На первой ступени (непосредственно после воздействия раздражителя) в мозгу происходит кратковременная электрохимическая реакция, вызывающая обратимые физиологические изменения в клетках. Вторая стадия, возникающая на основе первой, — это собственно биохимическая реакция, связанная с образованием новых белковых веществ (протеинов). Первая стадия длится секунды или минуты, и ее считают физиологическим механизмом кратковременного запоминания. Вторая стадия, приводящая к необратимым химическим изменениям в клетках, считается механизмом долговременной памяти.

Вторая стадия, возникающая на основе первой, — это собственно биохимическая реакция, связанная с образованием новых белковых веществ (протеинов). Первая стадия длится секунды или минуты, и ее считают физиологическим механизмом кратковременного запоминания. Вторая стадия, приводящая к необратимым химическим изменениям в клетках, считается механизмом долговременной памяти.

Если подопытное животное обучать чему-то новому, а затем моментально прервать кратковременную электрохимическую реакцию до того, как она начнет переходить в биохимическую, то животное не сможет вспомнить то, чему его обучали.

В одном опыте крысу помещали на площадку, находящуюся на небольшой высоте от пола. Животное тотчас же соскакивало на пол. Однако, испытав однажды боль от электрического разряда при соскакивании, крыса, помещенная на площадку даже через 24 часа после опыта, не спрыгивала с нее больше и ожидала, пока ее снимут. У другой крысы прервали реакцию кратковременного запоминания сразу после получения ею болевого ощущения. На другой день крыса вела себя так, словно с ней ничего не произошло.

На другой день крыса вела себя так, словно с ней ничего не произошло.

Известно, что временная потеря сознания у людей также приводит к забыванию того, что происходило в непосредственно предшествующий этому событию период.

Можно думать, что стиранию подвержены те следы воздействия, которые не успели закрепиться вследствие прекращения кратковременных электрохимических реакций еще до начала соответствующих биохимических изменений.

Сторонники химических теорий памяти считают, что специфические химические изменения, происходящие в нервных клетках под действием внешних раздражителей, и лежат в основе механизмов процессов закрепления, сохранения и воспроизведения следов. Имеются в виду различные перегруппировки белковых молекул нейронов, прежде всего молекул так называемых нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) считается носителем генетической, наследственной, памяти, рибонуклеиновая кислота (РНК) — основой онтогенетической, индивидуальной, памяти. В опытах шведского биохимика Хидена установлено, что раздражение нервной клетки увеличивает в ней содержание РНК и оставляет длительные биохимические следы, сообщающие ей способность резонировать на повторное действие знакомых раздражителей.

В опытах шведского биохимика Хидена установлено, что раздражение нервной клетки увеличивает в ней содержание РНК и оставляет длительные биохимические следы, сообщающие ей способность резонировать на повторное действие знакомых раздражителей.

РНК очень изменчива; количество возможных ее специфических изменений измеряется числом 10-20•103 до 5-6•106; меняется контур ее компонентов, расположение их в пространстве, скорость распада и т.д. Это значит, что РНК может удержать невероятное количество кодов информации. Не исключено, что способность РНК резонировать на специфические структуры знакомых раздражителей, не отвечая на другие воздействия, составляет интимный биохимический механизм памяти.

Успехи новейших, в частности, биохимических, исследований дают немало оснований для оптимистических прогнозов относительно возможностей управления человеческой памятью в будущем. Но наряду с этими прогнозами получили хождение некоторые необоснованные, подчас фантастические идеи, например о возможности обучения людей путем прямого химического воздействия на их нервную систему, о передаче знаний с помощью специальных таблеток памяти и т. д.

д.

В этой связи важно подчеркнуть, что, хотя процессы человеческой памяти характеризуются очень сложным взаимодействием на всех уровнях, их детерминация идет сверху, от деятельности человека. Здесь действует принцип: от целого — к его частям. В соответствии с этим и материализация следов внешних воздействий осуществляется в направлении: организм — орган — клетка, а не наоборот. Использование фармакологических катализаторов памяти существа дела изменить не может.

Это подтверждается данными специальных исследований, в которых изучали влияние различных условий жизни животного на изменение морфологической и химической структуры его мозга. Установлено, например, что у крыс, находившихся в богатой впечатлениями обстановке, активизировавшей различные их действия, кора мозга становится крупнее, толще и тяжелее, чем у животных, прозябавших в психологически обедненных условиях. Происходят специфические изменения и в химическом составе мозга развитой крысы: увеличивается, например, количество ацетилхолина — фермента, участвующего в передаче нервных импульсов. Таким образом, психологический уровень, уровень деятельности индивида, оказывается определяющим по отношению к функционированию нижележащих уровней.

Таким образом, психологический уровень, уровень деятельности индивида, оказывается определяющим по отношению к функционированию нижележащих уровней.

Конечно, отмеченные структурные и химические изменения в клетках мозга, будучи продуктом предшествующей деятельности, становятся затем необходимым условием последующих, более сложных действий, включаясь в механизм их осуществления. Речь идет, следовательно, не о вторичности химических механизмов, а о том, что они не могут быть сформированы снизу, например! путем прямого введения в мозг соответствующих химических веществ в готовом виде. В этом смысле и следует понимать положение о детерминирующей роли вышележащих уровней функционирования процессов памяти по отношению к нижележащим.

Исследования механизмов памяти на различных уровнях, безусловно, взаимно обогащают друг друга.

Теории памяти и физиологические механизмы внимания. Учение А.Ухтомского, И.Павлова

Теории памяти и физиологические механизмы внимания. Учение А.Ухтомского, И.Павлова

Учение А.Ухтомского, И.Павлова

В течение столетий создано немало теорий (психологических, физиологических, химических и др.) о сущности и закономерности памяти. Они возникали в пределах определенных направлений психологии и решали проблемы с позиций соответствующих методологических принципов.

Психологические теории памяти. Распространение получили аcсоцианистская, гештапьтпсихологическая, бихевиористическая и деятельная теории памяти. В этой работе раскрыта каждая из них.

Физиологические механизмы внимания — нейрофизиологические структуры мозга разного уровня, обеспечивающие генерализованную и локальную активацию коры больших полушарий. При реализации какой–либо цели происходит избирательная активация областей коры и их функциональное объединение под контролем лобных отделов коры.

Для понимания физиологических основ внимания большое значение имеют работы выдающихся русских физиологов И. П. Павлова и А. А. Ухтомского,

Представления А. А. Ухтомского о доминанте позволяют понять нервный механизм длительного интенсивного внимания.

Одной из первых психологических теорий памяти, что до сих пор не утратила научного значения, была ассоцианистская теория. Исходным для нее стало понятие ассоциации, что означает связь, соединение. Механизм ассоциации состоит в установлении связи между впечатлениями, что одновременно возникают в сознании, и его воспроизведении индивидом.

Основными принципами создания ассоциаций между объектами являются: совпадение их влияния в пространстве и времени, сходство, контраст, а также их повторения субъектом. В. Вундт считал, что память человека состоит из трех видов ассоциаций: вербальных (связи между словами), внешних (связи между предметами), внутренних (логические связки значений). Словесные ассоциации рассматривались как важнейшее средство интериоризации чувственных впечатлений, благодаря чему они становятся объектами запоминания и воспроизведения.

Отдельные элементы информации согласно ассоцианистской теории, запоминаются, хранятся и воспроизводятся не изолированно, а в определенных логических, структурно-функциональных и смысловых связях с другими. В частности установлено, как изменяется количество элементов, которые запоминаются, в зависимости от повторений ряда элементов и распределения их во времени , и как хранятся в памяти элементы ряда, которые запоминаются, в зависимости от времени, которое прошло между заучиванием и воспроизведением.

В частности установлено, как изменяется количество элементов, которые запоминаются, в зависимости от повторений ряда элементов и распределения их во времени , и как хранятся в памяти элементы ряда, которые запоминаются, в зависимости от времени, которое прошло между заучиванием и воспроизведением.

Благодаря ассоцианистской теории были открыты и описаны механизмы и законы памяти. Например закон забывания Г. Еббингауза. Он сформулирован на основе опытов с запоминанием трипитерных бессмысленных слогов. Согласно этому закону после первого безошибочного повторения серии таких составов забывание происходит достаточно быстро. В течение первого часа забывается до 60% всей полученной информации, а через 6 дней – свыше 80%.

Слабой стороной ассоцианизма стал его механизм, связанный с абстрагированием от содержательной, мотивационной и целевой активности памяти. Не учитывается, в частности, избирательность (различные индивиды не всегда запоминают взаимосвязанные элементы) и детерминированность (некоторые объекты сохраняются в памяти после однократного восприятия крепче, чем другие – после многократного повторения) памяти.

Решительной критике подвергалась ассоцианистская теория памяти от гештальтпсихологии. Исходным в новой теории было понятие “гештальт” – образ как целостно организованная структура, которая не сводится к сумме его частей. В этой теории особенно подчеркивалось значение структурирования материала, доведение его до целостности, организации в систему при запоминании и воспроизведении, а также роль намерений и потребностей человека в процессах памяти (последнее объясняет избирательность мнемических процессов).

В исследованиях, которые основывались на гештальт теории памяти установлено немало интересных фактов. Например феномен Зейгарник: если людям предложить серию заданий, а через некоторое время прервать их исполнение, то оказывается, что впоследствии участники исследования почти вдвое чаще вспоминают незавершенные задания, чем завершенные. Объясняется это явление так. При получении задания у исследуемого возникает потребность его выполнить, которая в процессе выполнения возрастает (такую потребность научный руководитель эксперимента Б. В. Зейгарник К. Левин назвал квазипотребностью). Эта потребность полностью реализует себя, когда задание выполнено, и остается неудовлетворенной, если оно не доведено до конца. Мотивация благодаря связи с памятью влияет на избирательность последней, сохраняя в ней следы незавершенных заданий.

В. Зейгарник К. Левин назвал квазипотребностью). Эта потребность полностью реализует себя, когда задание выполнено, и остается неудовлетворенной, если оно не доведено до конца. Мотивация благодаря связи с памятью влияет на избирательность последней, сохраняя в ней следы незавершенных заданий.

Память в соответствии с этой теорией существенно определяется строением объекта. Известно, что плохо структурированный материал запомнить очень трудно, тогда как хорошо организованный запоминается легко и почти практически без повторов. Когда материал не имеет четкой структуры, индивид часто разделяет или объединяет его путем ритмизации, симетризации т.д. Человек сам стремится перестроить материал для того, чтобы он лучше мог его запомнить.

Но не только организация материала определяет эффективность памяти. Гештальтисты не исследовали четких взаимосвязей между объективной структурой материала, активностью субъекта и производительностью памяти. Одновременно важнейшие достижения этой теории – изучение памяти в связи с перцептивными и другими психическими процессами – сыграли важную роль в становлении ряда психологических концепций.

Бихевиористическая теория памяти возникла на почве стремления внедрить в психологию объективные научные методы. Ученые бихевиористы сделали большой вклад в развитие экспериментальной психологии памяти, в частности, создали много методик, которые позволяют получить ее количественные характеристики. Используя схему условного рефлекса, разработанную И. П. Павловым (“стимул-реакция”), они стремились установить законы памяти как самостоятельной функции, абстрагируясь от конкретных видов деятельности человека и максимально регламентируя активность исследуемых.

В бихевиористической теории памяти подчеркивается роль упражнений, необходимых для закрепления материала. В процессе закрепления происходит перенос навыков – позитивное или негативное влияние результатов предыдущего обучения на дальнейшее. На успешность закрепления влияет также интервал между упражнениями, мера сходства и объем материала, степень научения, возраст и индивидуальные различия между людьми. Например, связь между действием и его результатом запоминается тем лучше, чем больше удовольствия вызывает этот результат. И наоборот, запоминание слабеет, если результат окажется нежелательным или безразличным (закон эффекта за Э. Торндайком).

Например, связь между действием и его результатом запоминается тем лучше, чем больше удовольствия вызывает этот результат. И наоборот, запоминание слабеет, если результат окажется нежелательным или безразличным (закон эффекта за Э. Торндайком).

Достижения этой теории памяти содействовали становлению программированного обучения, инженерной психологии, ее представители считают бихевиоризм практически единственным объективным подходом к исследуемым явлениям.

Взгляды на проблему памяти сторонников бихевиоризма и ассоцианистов оказались очень близкими. Единственное существенное различие между ними заключается в том, что бихевиористы подчеркивают роли упражнений в запоминании материала и много внимания уделяют изучению работы памяти в процессе обучения.

Деятельная теория памяти опирается на теорию актов, представители которой (Ж. Пиаже, А. Валлон, Т. Рибо и др.) рассматривают память как историческую форму деятельности, высшее проявление которой – произвольная память. Они считают мимо вольную память биологической функцией, в связи с чем отрицают наличие памяти у животных, а также у детей до 3-4 лет.

Они считают мимо вольную память биологической функцией, в связи с чем отрицают наличие памяти у животных, а также у детей до 3-4 лет.

Принцип единства психики и деятельности, сформулирован Л. С. Выготским, А. Н. Леонтьевым, С. Л. Рубинштейном, стал основополагающим в проведенных на основе этой теории исследованиях памяти. Л. С. Выготский исследовал память в плане “культурно-исторической концепции”. Специфику высших форм памяти он видел в использовании знаков-средств, предметных и вербальных, с помощью которых человек регулирует процессы запоминания и воспроизведения. Только при таких условиях память из натуральной (самопроизвольной) превращается в опосредованную , которая проявляется как особая самостоятельная форма мнемической деятельности. Развивая вслед за П. Жане идею интериоризации, Л. С. Выготский различал внешние формы мнемической деятельности как “социальные” и внутренние – как “интрапсихологические”, которые генетически развиваются на основе внешних факторов.

Разрабатывался генетический метод изучения памяти, определялись пути ее экспериментального изучения в связи с ролью ведущей деятельности в определенном возрасте, взаимосвязи с другими психическими процессами – перцептивными, умственными, эмоционально-волевыми.

Доказано, что человек постепенно овладевает своей памятью, учится управлять ею. Это подтверждают результаты эксперимента: дошкольникам, школьникам и студентам предлагали для запоминания и последующего воспроизведения 15 предложений. Затем, при запоминании уже других 15 предложений, этим группам исследуемых предоставляли вспомогательные средства – картинки с изображениями различных предметов, прямо не связанных с содержанием предложений. Как выяснилось, введение вспомогательных средств практически не улучшает запоминания дошкольников, но существенно помогает ученикам. В группе студентов результат запоминания с картинками хуже, чем у учеников. Эти данные объясняются тем, что запоминание дошкольников является непосредственным, естественным. Учащиеся начинают овладевать собственным поведением и памятью, поэтому способны пользоваться при запоминании вспомогательными средствами. Запоминание у них находится на этапе перехода от внешнего, непосредственного к внутреннему, опосредствованному процессу. Студентам уже не нужны внешние средства – они обладают внутренними средствами запоминания. Опрос студентов показал, что такими средствами (ассоциации, группировки слов, создание образов, повторение) они пользовались с самого начала эксперимента. В этом случае их преимущество было вполне очевидно.

Студентам уже не нужны внешние средства – они обладают внутренними средствами запоминания. Опрос студентов показал, что такими средствами (ассоциации, группировки слов, создание образов, повторение) они пользовались с самого начала эксперимента. В этом случае их преимущество было вполне очевидно.

Следовательно, развитие памяти происходит через развитие запоминания с помощью внешних знаков – стимулов. Затем эти стимулы интериоризируються и становятся внутренними средствами, пользуясь которыми, индивид начинает управлять своей памятью. Она превращается в сложноорганизованную активность, необходимую в процессе познания. Не подкрепленная тренировкой, хорошая природная память существенно не влияет на успехи индивида.

Представители деятельной теории памяти изучали этот психический процесс в связи с операционной, мотивационной и целевой структурами конкретных видов деятельности. П. И. Зинченко разработал концепцию самопроизвольной памяти как активного процесса, который всегда включен в структуру познавательной или практической деятельности. В трудах А. А. Смирнова была раскрыта роль интеллектуальной и других форм активности субъекта в условиях произвольного и самопроизвольно запоминания.

В трудах А. А. Смирнова была раскрыта роль интеллектуальной и других форм активности субъекта в условиях произвольного и самопроизвольно запоминания.

Основными результатами деятельного подхода к изучению памяти является раскрытие закономерностей произвольной и самопроизвольной памяти, практическая направленность на ее изучение в структуре различных видов деятельности, формы взаимодействия с другими процессами.

Вместе с тем следует отметить, что эта теория уделяет недостаточно внимания статистической характеристике процессов памяти. Прослеживается противоречивость в ее понятийном аппарате: память трактуется или как элемент структуры деятельности, или как ее побочный продукт, или как самостоятельная деятельность.

Физиологические теории памяти. Важнейшие положения учения И. П. Павлова о закономерностях высшей нервной деятельности получили дальнейшее развитие в физиологической и физической теориях. Согласно взглядам этого ученого, материальной основой памяти является пластичность коры больших полушарий головного мозга, ее способность образовывать условные рефлексы. В образовании, укреплении и угасании временных нервных связей заключается физиологический механизм памяти. Создание связи между новым и ранее закрепленным содержанием является условным рефлексом, что составляет физиологическую основу запоминания.

В образовании, укреплении и угасании временных нервных связей заключается физиологический механизм памяти. Создание связи между новым и ранее закрепленным содержанием является условным рефлексом, что составляет физиологическую основу запоминания.

Для понимания причинной обусловленности памяти важное значение приобретает понятие подкрепление. Оно раскрывается в теории И. П. Павлова как достижение непосредственной цели действия индивида или стимул, который мотивирует действие, совпадение новообразовавшейся связи с достижением цели действия. Последнее способствует тому, что новообразованная связь остается и закрепляется. Таким образом, физиологическое понимание подкрепления соотносится с психологическим понятием цели действия. Именно это является актом слияния физиологического и психологического анализа механизмов памяти, т.е. основная жизненная функция этого психического процесса направлена не в прошлое, а в будущее. Запоминания того, что “было”, не имело бы смысла, если его нельзя было использовать для того, что “будет”.

К физиологической теории присоединяется физическая теория памяти, проникающая в нейрофизиологический уровень ее механизмов. Согласно этой теории прохождение возбуждения через определенную группу клеток (нейронов) оставляет физический след, который предопределяет механические и электронные изменения в месте соединения нервных клеток (синапсах). Изменения облегчают повторное прохождение импульса знакомым путем. Эти взгляды называют теорией нейронных моделей.

В частности, при зрительном восприятия предмета происходит обследование его взглядом по контуру. Этот перцептивный процесс сопровождается движением импульса в соответствующей группе нервных клеток, которые как бы моделируют воспринятие объекта в форме пространственно-временной нервной структуры. Создание и активизация нейронных моделей является основой процессов запоминания, хранения и воспроизведения.

В рамках этой теории выявлено, что аксоны, которые отходят от тела клеток, соединяются с дендритами другой клетки или возвращаются к своей клетке. Это создает возможность циркуляции реверберации возбуждения разной сложности и самозаряжения клетки, причем возбуждение не выходит за пределы определенной системы.

Это создает возможность циркуляции реверберации возбуждения разной сложности и самозаряжения клетки, причем возбуждение не выходит за пределы определенной системы.

Химические теории памяти. Память человека функционирует как на психологическом, физиологическом, так и на молекулярном, химическом уровнях. Сторонники химической теории памяти считают, что специфические химические изменения, которые происходят в нервных клетках под воздействием внешних раздражителей, и являются механизмами процессов закрепления, сохранения и воспроизведения, а именно: перегруппировки в нейронах белковых молекул нуклеиновых кислот. Дезоксирибонуклеиновая кислота (ДНК) является носителем родовой памяти: она содержит генетические коды организма, определяя генотип. Рибонуклеиновая кислота (РНК) – основа индивидуальной памяти. Возбуждение нейронов повышает содержание в них РНК, и неограниченное количество изменений ее молекул является базой хранения большого количества следов возбуждения. Изменение структуры РНК ученые связывают с долгой памятью.

Изменение структуры РНК ученые связывают с долгой памятью.

Успехи биохимических исследований позволили сформулировать предположения о двухуровневом характере процесса запоминания. На первом уровне, сразу после воздействия раздражителей, в мозгу происходит кратковременная электрохимическая реакция, которая предопределяет обратные физиологические процессы в клетке. Этот уровень длится секунды или минуты и является механизмом кратковременной памяти. Второй уровень – собственно биохимическая реакция – связанный с образованием протеинов и характеризуется необратимостью химических изменений в клетках и считается механизмом длительной памяти.

Биохимические исследования дают основания для оптимистичных прогнозов относительно возможностей управления человеческой памятью в будущем. В 1962 г. Д. Макконел провел исследование с плоскими червями – планариями. Планарий учили проходить определенный лабиринт через выработку условных рефлексов. После того как они запоминали этот путь, их разрезали пополам. Они быстро регенерировали, т.е. организм восстанавливал утраченную часть тела. Будут ли теперь эти “половинные” планарии иметь те же условные рефлексы? Результаты оказались удивительными. Планарии, которые регенерировали (как с главной части, так и с хвостовой), успешно проходили лабиринт. Ученый сделал следующий вывод: информация хранится в молекуле РНК.

Они быстро регенерировали, т.е. организм восстанавливал утраченную часть тела. Будут ли теперь эти “половинные” планарии иметь те же условные рефлексы? Результаты оказались удивительными. Планарии, которые регенерировали (как с главной части, так и с хвостовой), успешно проходили лабиринт. Ученый сделал следующий вывод: информация хранится в молекуле РНК.

Сенсационным моментом эксперимента оказалась попытка перенести память от одной планарии к другой. Вследствие многократных повторений планарии запоминали определенный путь, после чего из них экстрагировалась РНК, которую затем вводили другим планариям. В той группе, которой вводили РНК от обученных планарий, значительно быстрее формировался ожидаемый условный рефлекс на прохождение определенного лабиринта, чем у контрольной группы. Опыты на более организованных животных оказались менее удачными. Многие ученые вообще скептически отнеслись к этой сенсации, потому что результаты эксперимента не всегда удается повторить. Выводы делать рано, но, понятно, что химическая теория не может объяснить весь многоаспектный феномен памяти, особенно в высокоразвитых животных и людей. Не исключено, что в будущем можно будет выделить материально – биохимический носитель памяти.

Не исключено, что в будущем можно будет выделить материально – биохимический носитель памяти.

Физиологические механизмы внимания. Учение А.Ухтомского, И.Павлова

Физиологические механизмы внимания — нейрофизиологические структуры мозга разного уровня, обеспечивающие генерализованную и локальную активацию коры больших полушарий. При корковой активации, которая фиксируется на ЭЭГ в виде реакции десинхронизации (блокада альфа–ритма), происходит снижение порогов восприятия и возрастание скорости протекания нервных процессов. При привлечении внимания к стимулу происходит формирование локальных функциональных корковых объединений, соответствующих реализуемой деятельности. При реализации какой–либо цели происходит избирательная активация областей коры и их функциональное объединение под контролем лобных отделов коры.

Для понимания физиологических основ внимания большое значение имеют работы выдающихся русских физиологов И. П. Павлова и А. А. Ухтомского,

Уже в выдвинутом И. П. Павловым представлении об особых реакциях нервной системы — ориентировочных рефлексах (рефлекс «что такое?», как его называл И. П. Павлов) содержалось предположение о рефлекторной природе непроизвольного внимания. «Мы вглядываемся в появляющийся образ, прислушиваемся к возникшим звукам; усиленно втягиваем коснувшийся нас запах…» —писал И. П. Павлов. По современным данным (Е. Я. Соколов и др.), ориентировочные реакции очень сложны. Они связаны с активностью значительной части организма. В ориентировочный комплекс входят как внешние движения (например, поворот глаз п головы в сторону раздражителя), так и изменения чувствительности определенных «анализаторов; изменяется характер обмена веществ; изменяются дыхание, сердечно-сосудистые и кожно-гальванические реакции, т. е. происходят вегетативные изменения; одновременно возникают и изменения электрической активности мозга. Согласно идеям И. П. Павлова и А. А. Ухтомского, явления внимания связаны с повышением возбудимости определенных мозговых структур в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения.

П. Павловым представлении об особых реакциях нервной системы — ориентировочных рефлексах (рефлекс «что такое?», как его называл И. П. Павлов) содержалось предположение о рефлекторной природе непроизвольного внимания. «Мы вглядываемся в появляющийся образ, прислушиваемся к возникшим звукам; усиленно втягиваем коснувшийся нас запах…» —писал И. П. Павлов. По современным данным (Е. Я. Соколов и др.), ориентировочные реакции очень сложны. Они связаны с активностью значительной части организма. В ориентировочный комплекс входят как внешние движения (например, поворот глаз п головы в сторону раздражителя), так и изменения чувствительности определенных «анализаторов; изменяется характер обмена веществ; изменяются дыхание, сердечно-сосудистые и кожно-гальванические реакции, т. е. происходят вегетативные изменения; одновременно возникают и изменения электрической активности мозга. Согласно идеям И. П. Павлова и А. А. Ухтомского, явления внимания связаны с повышением возбудимости определенных мозговых структур в результате взаимодействия процессов возбуждения и торможения.

Как считал И. П. Павлов, в каждый момент времени в коре имеется какой-либо участок, характеризующийся наиболее благоприятными, оптимальными условиями для возбуждения. Этот участок возникает по закону индукции нервных процессов, в соответствии с которым нервные процессы, концентрирующиеся в одной области коры головного мозга, вызывают торможение в других ее областях (и наоборот). В оптимальном очаге возбуждения легко образуются новые условные рефлексы, успешно вырабатываются дифференцировки, это в данный момент — «творческий отдел больших полушарий». Очаг оптимальной возбудимости динамичен. И. П. Павлов писал: «Если бы можно было видеть сквозь черепную коробку и если бы место больших полушарии с оптимальной возбудимостью светилось, то мы увидели бы на думающем сознательном человеке, как по его большим полушариям передвигается постоянно изменяющееся по форме и величине причудливо неправильных очертаний светлое пятно, окруженное на всем остальном пространстве полушарий более или менее значительной тенью». Это светлое «пятно» и соответствует очагу оптимального возбуждения, его «перемещение» — физиологическое условие динамичности внимания. Положение И. П. Павлова о движении очагов возбуждения по коре головного мозга подтверждается современными экспериментальными исследованиями (данные Н. М. Ливанова).

Это светлое «пятно» и соответствует очагу оптимального возбуждения, его «перемещение» — физиологическое условие динамичности внимания. Положение И. П. Павлова о движении очагов возбуждения по коре головного мозга подтверждается современными экспериментальными исследованиями (данные Н. М. Ливанова).

Особое значение для понимания физиологических механизмов внимания имеет принцип доминанты. По А. А. Ухтомскому, в мозгу всегда имеется доминирующий, господствующий очаг возбуждения. А. А. Ухтомский характеризует доминанту как констелляцию «центров с повышенной возбудимостью». Особенностью доминанты как господствующего очага является то, что она не только подавляет вновь возникающие очаги возбуждения, но и способна привлекать («притягивать») к себе слабые возбуждения и благодаря этому усиливаться за их счет, еще больше доминировать над ними. Доминанта является устойчивым очагом возбуждения. А. А. Ухтомский писал: «Под именем «доминанты» понимается более или менее устойчивый очаг повышенной возбудимости…» Представления А. А. Ухтомского о доминанте позволяют понять нервный механизм длительного интенсивного внимания.

А. Ухтомского о доминанте позволяют понять нервный механизм длительного интенсивного внимания.

Возникающие в центрах с повышенной возбудимостью наиболее благоприятные условия для мозговой деятельности определяют, очевидно, высокую эффективность всех познавательных процессов при направленном сосредоточении.

В последние годы в исследованиях советских и зарубежных ученых получены новые результаты, раскрывающие нейрофизиологические механизмы внимания. Внимание возникает на фоне общего бодрствования организма, связанного с активной мозговой деятельностью. Если активное внимание возможно при состоянии оптимального бодрствования, то трудности сосредоточения возникают как на фоне расслабленного, диффузного, так и на фоне чрезмерного бодрствования. Переход от пассивного к активному бодрствованию (вниманию) обеспечивает общая активация мозга. Внимание возможно при определенном уровне активности мозга. В настоящее время психофизиология располагает анатомическими, физиологическими и клиническими данными, свидетельствующими о непосредственном отношении к явлениям внимания различных структур неспецифической системы мозга (ретикулярная формация, диффузная таламическая система, гипоталамические структуры, гиппокамп и др. ). Основной физиологической функцией неспецифической системы является регуляция различных форм неспецифической активации мозга (кратковременных и длительных, общих, глобальных и локальных, ограниченных). Предполагается, что непроизвольное внимание связано, прежде всего, с общими, генерализованными формами неспецифической активации мозга. Произвольное внимание связано как с увеличением общего уровня активации мозга, так и со значительными локальными сдвигами активности определенных мозговых структур.

). Основной физиологической функцией неспецифической системы является регуляция различных форм неспецифической активации мозга (кратковременных и длительных, общих, глобальных и локальных, ограниченных). Предполагается, что непроизвольное внимание связано, прежде всего, с общими, генерализованными формами неспецифической активации мозга. Произвольное внимание связано как с увеличением общего уровня активации мозга, так и со значительными локальными сдвигами активности определенных мозговых структур.

Заключение

Получается, что память индивида реализуется за счет многоуровневых механизмов – психологического, физиологического и химического. Для нормального функционирования человеческой памяти необходимы все три уровня. Человек может осознавать и руководить только высшим психологическим уровнем, который является определяющим относительно низким. Лишь на этом уровне память становится процессом, опосредованным мнемическими действиями, составляющей познавательной деятельности.

В последние годы все большую роль начинают играть представления о ведущей роли коры больших полушарий в системе нейрофизиологических механизмов внимания. На уровне коры больших полушарий с процессами внимания связывают наличие особого типа нейронов (нейроны внимания — детекторы новизны и клетки установки — клетки ожидания).

Так, выявлено, что у здоровых людей в условиях напряженного внимания (например, при решении различных интеллектуальных и двигательных заданий) возникают изменения биоэлектрической активности в лобных долях мозга. У больных с поражениями некоторых отделов лобных долей мозга фактически невозможно с помощью речевой инструкции вызвать устойчивое произвольное внимание. Одновременно со слабостью произвольного внимания при поражении лобных долей мозга отмечается патологическое усиление непроизвольных форм внимания.

Таким образом, внимание связано с деятельностью ряда мозговых структур, но их роль в регуляции различных форм и видов внимания различна.

Пять теорий забывания | Память

От того, что мы не помним, где оставили ключи, до того, что забываем имя человека, которого только что встретили, провалы в памяти происходят ежедневно. Но почему они случаются? Не у всех одинаковый ответ. Психологи и нейробиологи разработали пять теорий забывания, которые пытаются объяснить, почему наши воспоминания становятся туманными или полностью ускользают от нас.

Но почему они случаются? Не у всех одинаковый ответ. Психологи и нейробиологи разработали пять теорий забывания, которые пытаются объяснить, почему наши воспоминания становятся туманными или полностью ускользают от нас.

Каковы пять теорий забывания?

Теория № 1: Теория замещения забывания

Теория № 2: Теория забвения следа.

Теория № 3: интерференционная теория забывания

Упреждающее вмешательство (пример)

Ретроактивное вмешательство (пример)

Теория № 4: Теория забывания, связанная с отказом при воспроизведении

Подсказки поиска

Теория № 5: Теория консолидации забывания

Другие теории забывания

Каковы пять теорий забывания?

На протяжении многих лет психологи создали пять теорий забывания, пытаясь объяснить, как и почему воспоминания ускользают из нашего сознания. Не все из этих теорий до сих пор приняты. Некоторые даже были созданы в ответ на теории, которые появились до них! Некоторые из них могут легко оказаться правдой наряду с другими теориями забывания. Все эти теории заставят задуматься о загадочной природе забывания информации.

Не все из этих теорий до сих пор приняты. Некоторые даже были созданы в ответ на теории, которые появились до них! Некоторые из них могут легко оказаться правдой наряду с другими теориями забывания. Все эти теории заставят задуматься о загадочной природе забывания информации.

Пять теорий забывания включают:

- Теория смещения

- Теория распада следа

- Теория интерференции

- Теория отказа при поиске

- Теория консолидации

Теория смещения описывает, как забывание работает в кратковременной памяти. Кратковременная память имеет ограниченную емкость и может хранить только небольшое количество информации — примерно до семи элементов — одновременно. Как только память заполнится, новая информация заменит старую.

Кажется, что у этой теории нет единого лидера, но многие психологи внесли свой вклад в эксперименты и исследования, подтверждающие ее. Исследования метода свободного припоминания часто поддерживают идею теории замещения забывания. Эта теория довольно надежна и выдержала испытание временем.

Эта теория довольно надежна и выдержала испытание временем.

Теория смещения отлично сочетается с многоуровневой моделью памяти. Эта модель показывает, что в то время как некоторая информация достигает долговременной памяти, другие фрагменты информации в краткосрочной памяти просто забываются. Какие фрагменты информации смещаются? Продолжайте читать.

Serial Position Effect

В исследованиях, основанных на методе свободного припоминания, участников просят прослушать список слов, а затем попытаться их запомнить. Метод свободного припоминания, в отличие от метода последовательного припоминания, позволяет участникам запоминать слова в произвольном порядке. Благодаря этим исследованиям психологи обнаружили, что первый и последний пункты в списке легче всего запомнить. Они назвали это явление эффектом последовательного положения. Два других эффекта, эффекты первичности и новизны, объясняют, почему первый и последний элементы так важны для памяти.

Эффект первичности предполагает, что вспомнить первый элемент в списке очень просто. В момент предъявления эти начальные слова еще не конкурируют с последующими за место в кратковременной памяти.

В момент предъявления эти начальные слова еще не конкурируют с последующими за место в кратковременной памяти.

Эффект недавности объясняет, почему участники помнят элементы в конце списка. Эти слова еще не были вытеснены из кратковременной памяти. Слова в середине списка, вытесненные из кратковременной памяти последними, вспоминаются гораздо реже.

Примеры теории забывания с замещением

Предположим, вы только что выучили семизначный номер телефона, когда вам дали другой номер для запоминания. Ваша кратковременная память не способна хранить обе информации. Чтобы вспомнить новый номер телефона, вам придется забыть первый. Это не всегда сознательный процесс, но он может быть. В тот момент, когда вы начинаете сосредотачиваться на новом наборе чисел, кажется, что первое «уходит» или путается с новыми числами, которые вы изучаете.

Другой пример теории замещения забывания касается списков продуктов. Когда вы выходите из продуктового магазина, ваш партнер говорит вам, что вам нужно купить «молоко, яйца, сыр, муку и сахар». Вы пытаетесь запомнить весь список, но многое уходит, пока вы едете в магазин. Когда вы приедете, все, что вы можете вспомнить, это «молоко» и «сахар».

Вы пытаетесь запомнить весь список, но многое уходит, пока вы едете в магазин. Когда вы приедете, все, что вы можете вспомнить, это «молоко» и «сахар».

Теория #2: Теория забвения следа

Теория затухания следа была сформулирована американским психологом Эдвардом Торндайком в 1914, основанный на ранней работе памяти Германа Эббингауза. Теория утверждает, что если мы не получим доступ к воспоминаниям, они со временем исчезнут.

Когда мы узнаем что-то новое, в мозгу происходят нейрохимические изменения, называемые следами памяти. Извлечение воспоминаний требует от нас повторного посещения тех следов, которые мозг сформировал при кодировании воспоминаний. Теория распада следов предполагает, что промежуток времени между воспоминанием и воспоминанием определяет, сохраним мы или забудем часть информации. Чем короче временной интервал, тем больше мы будем помнить, и наоборот.

Serial Probe Task

В 1965 году Во и Норман проверили как теорию смещения, так и теорию распада следов. Они поставили участников через «серийное зондирующее задание». Каждый участник прослушал длинный список букв. Позже исследователи выкрикивали одну из букв из списка, и участники должны были назвать букву из списка после . То, что они обнаружили, показало, что теория смещения может объяснить некоторые случаи забывания, но не все.

Они поставили участников через «серийное зондирующее задание». Каждый участник прослушал длинный список букв. Позже исследователи выкрикивали одну из букв из списка, и участники должны были назвать букву из списка после . То, что они обнаружили, показало, что теория смещения может объяснить некоторые случаи забывания, но не все.

Интересная часть результатов заключалась в том, что, когда список читался в более быстром темпе, участники выполняли задание более успешно.

Критика и потребность в других теориях забывания

Теория распада следов, однако, не объясняет, почему многие люди могут ясно помнить прошлые события, даже если они не задумывались о них раньше. Он также не принимает во внимание роль всех событий, происходивших между заучиванием и воспоминанием. Точно так же, как задача последовательного зондирования предполагает, что теории смещения «недостаточно», теория распада не может охватить все случаи забывания и запоминания.

Теория интерференции концентрируется именно на тех аспектах забвения, на которые не способна обратить внимание теория распада.

Теория № 3: Интерференционная теория забывания

Интерференционная теория была доминирующей теорией забывания на протяжении 20-го века. Он утверждает, что способность запоминать может быть нарушена как нашим предыдущим обучением, так и новой информацией. По сути, мы забываем, потому что воспоминания мешают друг другу и нарушают друг друга. Например, к концу недели мы не вспомним, что ели на завтрак в понедельник, потому что с тех пор у нас было много других подобных блюд.

Первое исследование интерференции было проведено немецким психологом Джоном А. Бергстромом в 1892 году. Он попросил участников разложить две колоды карточек со словами на две стопки. Когда расположение одной из кучек менялось, первый набор правил сортировки мешал выучить новые, и сортировка становилась медленнее.

Упреждающее вмешательство (Пример)

Упреждающее вмешательство имеет место, когда старые воспоминания не позволяют создавать новые. Это часто происходит, когда воспоминания создаются в похожем контексте или включают почти идентичные элементы. Запомнить новый код кодового замка может быть сложнее, чем мы думаем. Наши воспоминания о старом коде мешают новым деталям и затрудняют их сохранение.

Запомнить новый код кодового замка может быть сложнее, чем мы думаем. Наши воспоминания о старом коде мешают новым деталям и затрудняют их сохранение.

Ретроактивное вмешательство (пример)

Ретроактивное вмешательство возникает, когда старые воспоминания заменяются новыми. Так же, как и при упреждающем вмешательстве, они часто случаются с двумя похожими наборами воспоминаний. Допустим, раньше вы изучали испанский язык, а теперь изучаете французский. Когда вы пытаетесь говорить по-испански, новые французские слова могут мешать вашим предыдущим знаниям.

Теория №4. Теория забывания при неудачном восприятии.74. Согласно этой теории, забывание часто связано со сбоями в воспоминании. Хотя информация, хранящаяся в долговременной памяти, не теряется, мы не можем восстановить ее в конкретный момент. Классический пример — эффект кончика языка, когда мы не можем вспомнить знакомое имя или слово.

Существуют две основные причины сбоя при извлечении памяти. Ошибка кодирования не позволяет нам запоминать информацию, потому что она никогда не попадала в долговременную память. Или информация может храниться в долговременной памяти, но мы не можем получить к ней доступ, потому что у нас нет подсказок для ее извлечения.

Или информация может храниться в долговременной памяти, но мы не можем получить к ней доступ, потому что у нас нет подсказок для ее извлечения.

Сигналы припоминания

Сигнал припоминания — это триггер, который помогает нам что-то вспомнить.

Когда мы создаем новую память, мы также сохраняем элементы ситуации, в которой произошло событие. Эти элементы позже послужат в качестве подсказок для поиска. Информация с большей вероятностью извлекается из долговременной памяти с помощью соответствующих подсказок. И наоборот, сбой при воспроизведении или забывание, зависящее от сигнала, может произойти, когда мы не можем получить доступ к сигналам памяти.

Семантические подсказки

Семантические сигналы — это ассоциации с другими воспоминаниями. Например, мы могли забыть все о путешествии, которое мы совершили много лет назад, пока не вспомним, что посетили друга в этом месте. Эта подсказка позволит вспомнить дальнейшие подробности о поездке.

Сигналы, зависящие от состояния

Сигналы, зависящие от состояния, связаны с нашим психологическим состоянием во время переживания, например, очень тревожно или чрезвычайно счастливо. Оказавшись в похожем состоянии ума, мы можем восстановить некоторые старые воспоминания.

Оказавшись в похожем состоянии ума, мы можем восстановить некоторые старые воспоминания.

Сигналы, зависящие от контекста

Сигналы, зависящие от контекста, — это факторы окружающей среды, такие как звуки, зрение и обоняние. Например, свидетелей часто возвращают на место преступления, которое содержит подсказки из окружающей среды, когда формировалось воспоминание. Эти подсказки могут помочь вспомнить подробности преступления.

Теория № 5: Теория консолидации забывания

В то время как вышеупомянутые теории забывания сосредоточены в основном на психологических доказательствах, теория консолидации основана на физиологических аспектах забывания. Консолидация памяти — это критически важный процесс стабилизации памяти и уменьшения ее подверженности нарушениям. После консолидации память перемещается из краткосрочного в более постоянное долговременное хранилище, становясь гораздо более устойчивым к забыванию.

Термин «консолидация» был введен Георгом Элиасом Мюллером и Альфонсом Пильцекером в 1900 году. Эти два немецких психолога также первыми объяснили теорию ретроактивного вмешательства, когда новый изученный материал препятствует извлечению старого, с точки зрения консолидации.

Эти два немецких психолога также первыми объяснили теорию ретроактивного вмешательства, когда новый изученный материал препятствует извлечению старого, с точки зрения консолидации.

Другие теории забывания

Эти пять теорий чаще всего упоминаются при обсуждении забывания, памяти и припоминания. Психологи разработали и другие теории, которые, возможно, стоит изучить. Ни одна теория забывания не охватывает все случаи потери памяти и воспоминаний, так что эти теории тоже верны!

Мотивированная теория забывания

Фридрих Ницше был одним из первых психологов, предположивших, что люди намеренно забывают свои воспоминания. Как правило, эти воспоминания травматичны или постыдны. Эта теория получила широкое распространение, когда Фрейд расширил ее. Фрейд больше говорил о том, что люди непреднамеренно забывают свои воспоминания. Этот процесс называется вытеснением и считается защитным механизмом. Однако Фрейд считал, что может восстановить подавленные воспоминания. Сегодня психологи в основном дискредитируют эту идею, поскольку разум может «изменять» воспоминания с помощью наводящих вопросов и других методов. Тем не менее, эта мотивированная теория забывания является важной идеей в истории психологии.

Сегодня психологи в основном дискредитируют эту идею, поскольку разум может «изменять» воспоминания с помощью наводящих вопросов и других методов. Тем не менее, эта мотивированная теория забывания является важной идеей в истории психологии.

Гештальт-теория забывания

Гештальт-теория забывания пытается объяснить, как воспоминания могут быть забыты посредством процесса, называемого искажением. Это не обязательно должен быть преднамеренный процесс. Если память туманна или отсутствует часть информации, мозг восполнит ее. Память может казаться точной, но на самом деле она искажена.

Какая из этих теорий забывания верна? Может быть, все они по-своему!

Теории памяти

Теории памятиРеклама

1 из 14

Верхний вырезанный слайд Скачать для чтения в автономном режимеРеклама

Реклама

Реклама

900 50 теорий памяти- ПАМЯТЬ Доктор Рави Сони

- ПАМЯТЬ

• Познание: обработка

информация, поступающая из окружающей среды

через наши чувства.

_images/poznavatelnye_protsessy1-4_(1)_44.jpg) • Информация: относится просто к сенсорным

вход из окружающей среды

• Информация: относится просто к сенсорным

вход из окружающей среды - ПАМЯТЬ • Память: сложный когнитивный или умственный процесс который включает в себя кодирование, хранение и поиск информация. I. Кодирование: это процесс получения ввода и преобразование его в форму или код, который может быть хранится. II.Storage: это процесс фактического размещения закодированного информацию в память. III.Поиск: это процесс получения доступа к хранимой, закодированной информации, когда это необходимо.

- ПАМЯТЬ • Теории формирования памяти: 1. Теория обработки информации 1. Уровень теории обработки

- Теория обработки информации • Как цифровой компьютер • Разработано Ричардом Аткинсоном и Ричардом Шиффрином (1968 г.) • Сенсорный вход окружающей среды Сенсорный регистр Кратковременная память (СТМ) Извлечение Категоризация Долговременная память Репетиция (долговременный период) • Пример: запоминание номера телефона

- Сенсорный регистр

• Сенсорные каналы функции хранения (зрительные, слуховые,

обонятельный, осязательный, вкусовой) называется сенсорным регистром.

- Кратковременная память • Память, в которой хранится информация, полученная от сенсорных регистрация до 30 секунд, продолжительность зависит от количества факторы. • Эксперимент: метод, использованный в этом эксперименте, называется «БЕСПЛАТНО». ОТЗЫВАТЬ’. Испытуемым показывали 15 существительных. Каждый представлен по 1 сек. и 2-секундным интервалом между ними испытуемых просили вспоминать существительные в любом порядке, который пришел на ум • Условия нулевой задержки: 1. Эффект последовательного положения 2. Эффект первенства 3. Эффект недавности • Задержка 10 или 30 секунд: если интервал задержки заполнен умственной деятельностью, уменьшение или устранение эффекта новизны, но не эффекта первенства найденный

- Кратковременная память

• Причина: последний элемент в списке все еще находится в STM.

- Репетиция • Процесс репетиции состоит из хранения предметов информации в центре внимания, возможно повторяя элементы про себя или вслух. • Чем больше предмет отрепетирован, тем вероятнее, что он должна быть преобразована в долговременную память. • Зависит от: количества репетиций Способы репетиции

- Репетиция Техническое обслуживание репетиция o Пассивный процесс повторение о повторять снова и снова опять же, что будет вспомнил Подробный репетиция о Во время репетиции материал дан организация и значит так можно встраиваться в существующие организованный долгосрочный воспоминания

- Долговременная память

• Память, в которой хранится информация, полученная от STM

в течение длительного периода времени.

- Долговременная память • LTM: содержит слова, предложения, идеи, концепции и жизненный опыт, мы • СЕМАНТИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: содержит значения слов и понятий и правила их использования в язык, это обширная сеть осмысленных организованные элементы информации • ЭПИЗОДИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ: содержащая воспоминания о вещи, которые произошли с человеком в прошлое.

- Уровень теории обработки

• Согласно этой теории, поступающая информация может быть

на разных уровнях анализа, чем глубже

анализ идет, тем лучше память.

• Восприятие: дает нам немедленное осознание

среда

• Структура: характеристики ввода (как он выглядит или звучит).