2.2. Теория ожидания д.Мида

Уже в работах Э.Толмена и Б.Скиннера ставились вопросы о необходимости изучать социальное поведение и управлять им. Анализ процесса социализации, факторов, определяющих и направляющих приобретение социального опыта и норм поведения, определил содержание концепций широкого круга ученых, особенно во второй половине XX в.

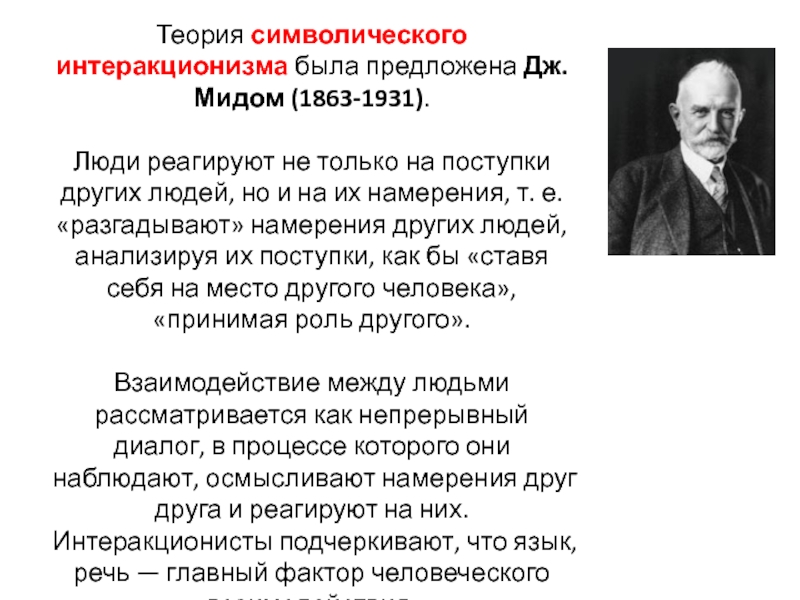

Одним из первых обратился к этим проблемам Д.Г.Мид – обратившись к проблеме личности, он показал, каким образом рождается осознание своего “Я”. Он доказывал, что личность человека формируется в процессе его взаимодействия с другими людьми, являясь моделью тех межличностных отношений, которые наиболее часто повторяются в его жизни. Так как в общении с разными людьми субъект играет разные “роли”, его личность представляет собой своего рода объединение различных ролей, которые он постоянно “на себя принимает”, причем язык имеет важнейшее значение.7

Вначале

у ребенка нет самосознания, но благодаря

социальному взаимодействию, общению и

языку оно у него развивается, он учится

играть роли и получает опыт социального

взаимодействия.

Теория

Мида называется также теорией ожиданий,

так как, по его мнению, люди проигрывают

свои роли с учетом ожиданий окружающих.

Именно в зависимости от ожиданий и от

прошлого опыта (наблюдения за родителями,

знакомыми) дети по-разному играют одни

и те же роли. Так, роль ученика ребенок,

от которого родители ожидают только

отличных отметок, играет совсем не так,

как ее играет ребенок, которого “сдали”

в школу только потому, что это надо и

чтобы он хотя бы полдня не путался дома

под ногами.

Мид также различает игры сюжетные и игры с правилами. Сюжетные игры учат детей принимать и играть различные роли, изменять их по ходу игры так же, как это потом придется делать в жизни. До начала этих игр дети знают только одну роль – ребенка в своей семье, теперь они учатся быть и мамой, и летчиком, и поваром, и учеником. Игры с правилами помогают детям развить произвльность поведения, овладеть теми нормами, которые приняты в обществе, так как в этих играх существует, как пишет Мид, “обобщенный другой”, т.е. правило, которое дети должны выполнять. Понятие обощенный другой было введено Мидом для того, чтобы объяснить, почему дети выполняют правила в игре, но не могут еще их соблюдать в реальной жизни. С его точки зрения, в игре правило является как бы еще одним обобщенным партнером, который со стороны следит за деятельностью детей, не позволяя им отклоняться от нормы.

Мид впервые

обратился к проблемам социального

научения и оказал значительное влияние

на многих выдающихся психологов.

Классическая теория межиндивидуального воздействия Дж. Г. Мида и её значение для изучения коммуникативных процессов -Введение в теорию коммуникации

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)Библиографическая запись: Классическая теория межиндивидуального воздействия Дж. Г. Мида и её значение для изучения коммуникативных процессов. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//149/klassicheskaya-teoriya-mezhindividualnogo-vozdejstviya-dzh-g-mida-i-eyo-znachenie-dlya-izucheniya-kommunikativnyx-proczessov/ (дата обращения: 16.06.2023)Содержание

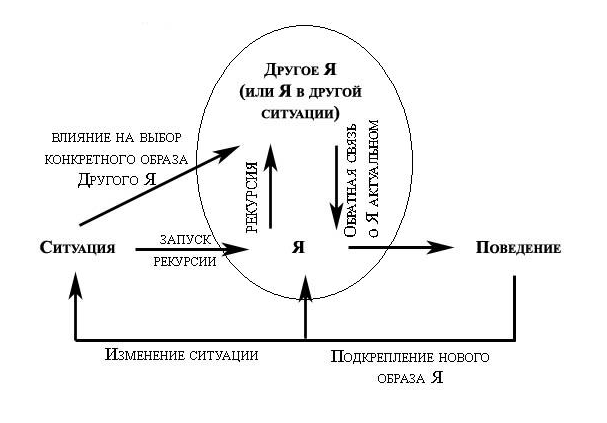

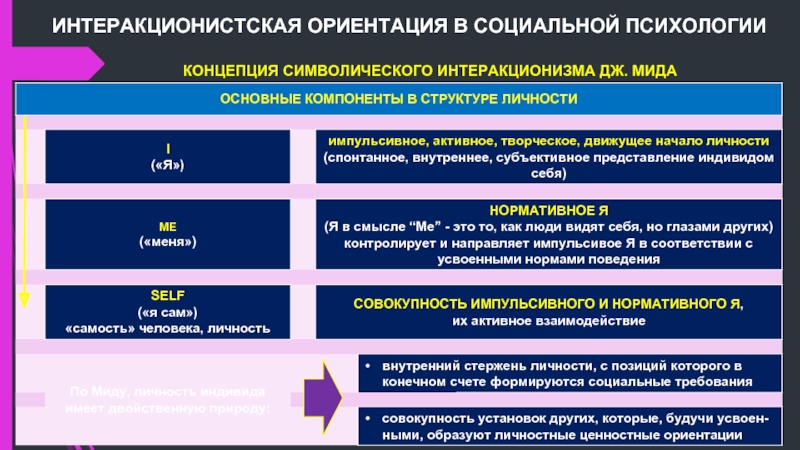

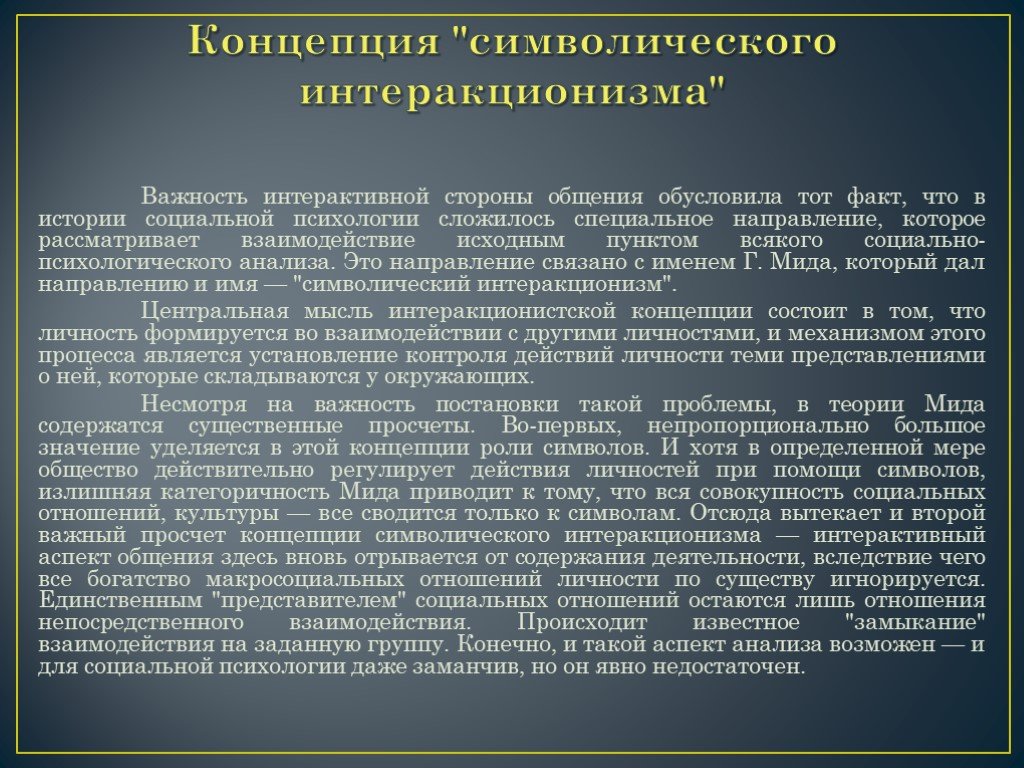

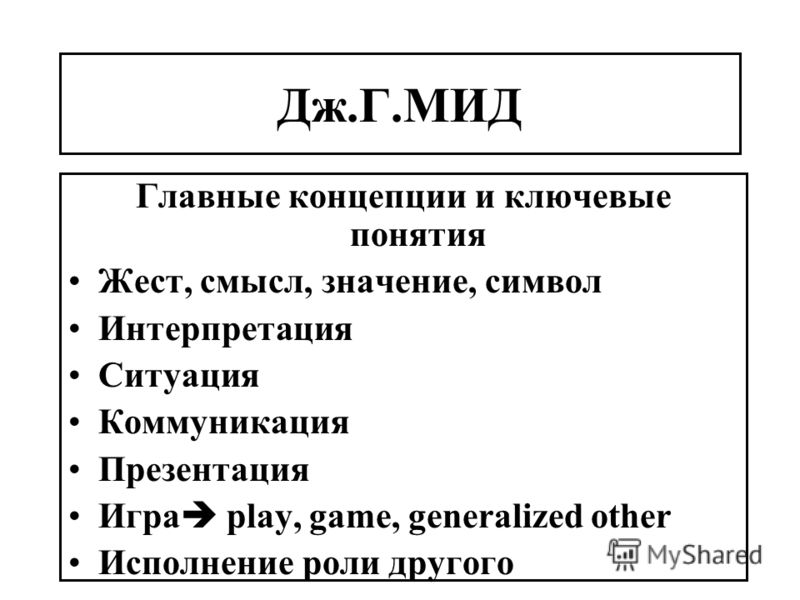

По Миду, общество и социальный индивид (социальное «Я») конституируются в совокупности процессов межиндивидуальных взаимодействий. Стадии принятия роли другого, других («обобщенного другого») — этапы превращения физиологии организма в рефлексивное социальное «Я». Происхождение «Я», таким образом, целиком социально, а главная его характеристика — способность становиться объектом для самого себя, причем внешний социальный контроль трансформируется в самоконтроль. Таким образом, основное понятие символического интеракционизма — взаимодействие (интеракция). И взаимодействие это представляет собой обмен символами.

Происхождение «Я», таким образом, целиком социально, а главная его характеристика — способность становиться объектом для самого себя, причем внешний социальный контроль трансформируется в самоконтроль. Таким образом, основное понятие символического интеракционизма — взаимодействие (интеракция). И взаимодействие это представляет собой обмен символами.

Символический интеракционизм (Дж. Мид, Ю.Хабермас, X.Блумер), взяв за основу взгляды Зиммеля, развил его идею об обществе как построенном на обмене жестами и символами: интеракции осуществляются посредством языка, через обмен жестами, символами. Для понимания человеческого поведения необходимо познание внутреннего символического смысла (кода, воплощенного прежде всего в языке, понятном участникам взаимодействия) — раскрытие значимых символов коммуникативного общения.

Использование коммуникативных символов предполагает, что все участники взаимодействия адекватно понимают этот условный язык и тем самым успешно общаются друг с другом. Благодаря значимым символам люди легче представляют последствия своего поведения с точки зрения других и легче адаптируются к их ожиданиям. Чтобы взаимодействовать, люди должны интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется с помощью процесса, который Мид определил, как «принятие роли». Процесс принятия роли предполагает, что индивид путем воображения ставит себя на место человека, с которым осуществляется общение.

Благодаря значимым символам люди легче представляют последствия своего поведения с точки зрения других и легче адаптируются к их ожиданиям. Чтобы взаимодействовать, люди должны интерпретировать значения и намерения других. Это осуществляется с помощью процесса, который Мид определил, как «принятие роли». Процесс принятия роли предполагает, что индивид путем воображения ставит себя на место человека, с которым осуществляется общение.

Через принятие роли индивиды развивают «самость» — способность людей представлять себя в качестве объектов своей собственной мысли, что обеспечивает превращение внешнего социального контроля в самоконтроль.

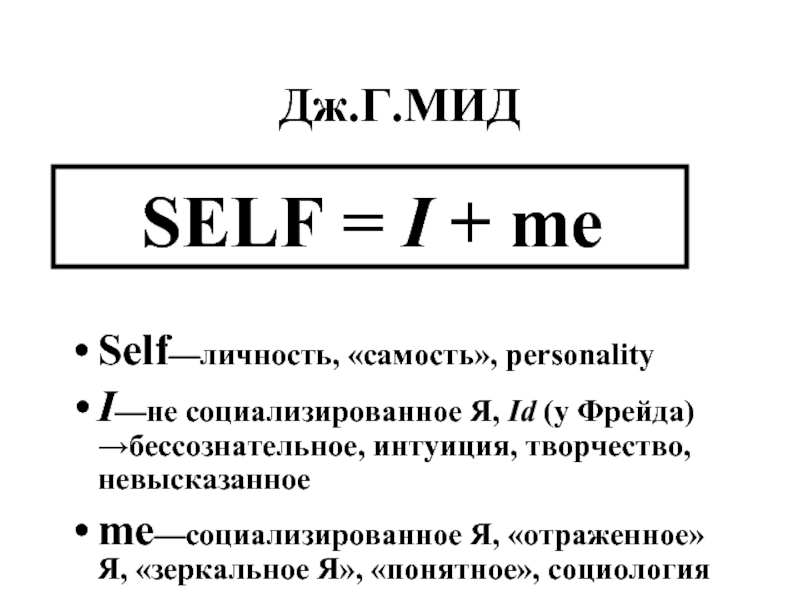

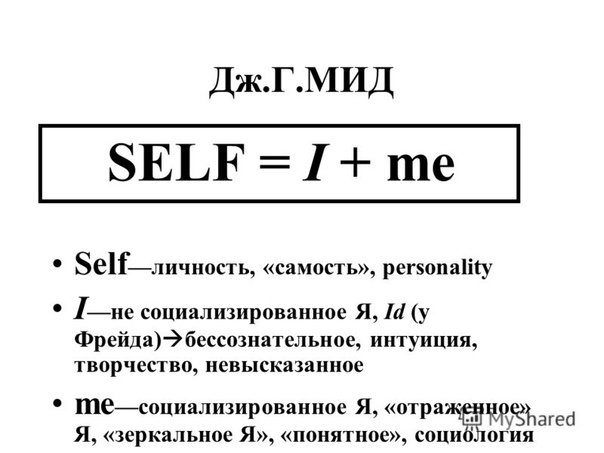

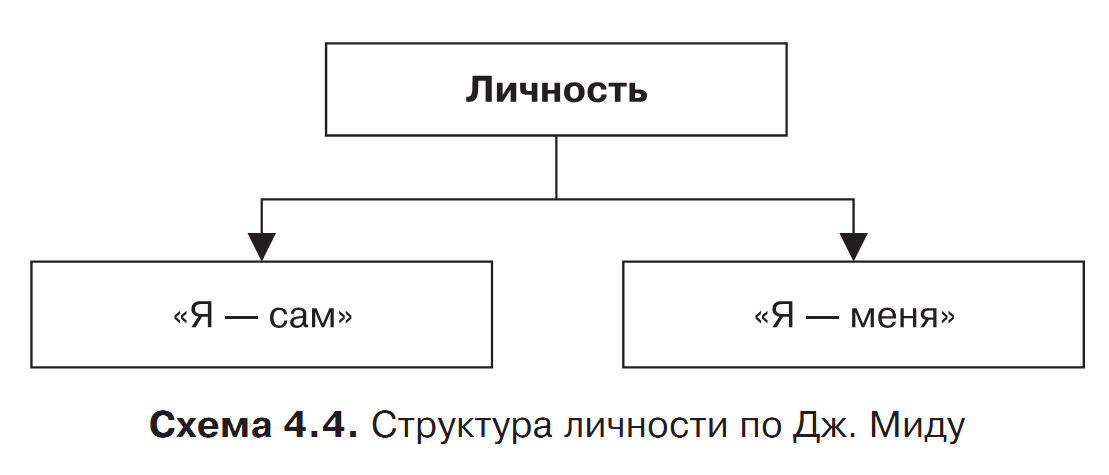

Мид различает два аспекта формирования самости:

1. Я (I) — это то, что я думаю о других и о себе, это мой внутренний мир.

2. Я (Me) — это то, что, по моему мнению, обо мне думают другие, это моя внешняя социальная оболочка, как я ее себе представляю.

Индивид, считает Мид, развивает самосознание в момент, когда он видит себя так, как его видят другие.

Стадии социализации в раннем возрасте:

Игровая стадия (стадия индивидуального играния роли) (play stage), на которой ребенок играет целостную роль, но в «социальной группе» своих игрушек (папа, мама, врач, и т. д.). На этой стадии и происходит «принятие роли другого».

Стадия игры (коллективного играния ролей) (game stage), где ребенок вместе с другими начинает осуществлять упорядоченное взаимодействие между различными действующими лицами, например, когда группа детей 5-8 лет распределяет какие-либо роли: «дочки-матери», «казаки-разбойники», «Штирлиц-Мюллер» и т. д.

«Значимые другие» — люди, играющие решающую роль в процессе социализации, чьи суждения, действия являются образцом при формировании наших собственных суждений, мнений, линий поведения/

Понимание и изменение социального мира

Перейти к содержимомуЦель обучения

- Описать теории Кули, Мида, Фрейда, Пиаже, Кольберга, Гиллигана и Эриксона.

Поскольку социализация так важна, ученые в различных областях пытались понять, как и почему она происходит, при этом разные ученые рассматривали разные аспекты этого процесса. Их усилия в основном сосредоточены на младенчестве, детстве и юности, которые являются критическими годами для социализации, но некоторые также рассматривают, как социализация продолжается на протяжении всей жизни.

Таблица 4.1 Снимок теории

| Теория | Основная фигура(ы) | Основные предположения |

|---|---|---|

| Зазеркалье самодельное | Чарльз Хортон Кули | Дети получают представление о том, как люди воспринимают их, когда дети с ними взаимодействуют. По сути, дети «видят» себя, когда взаимодействуют с другими людьми, как если бы они смотрелись в зеркало. Люди используют восприятие, которое другие имеют о них, чтобы развивать суждения и чувства о себе. |

| Взять на себя роль другого | Джордж Герберт Мид | Дети притворяются другими людьми в своей игре и таким образом узнают, чего эти другие люди ожидают от них. Младшие дети берут на себя роль значимых других или людей, чаще всего родителей, братьев и сестер, которые больше всего контактируют с ними; дети старшего возраста, когда они занимаются спортом и другими играми, берут на себя роли других людей и усваивают ожидания обобщенного другого или самого общества. Младшие дети берут на себя роль значимых других или людей, чаще всего родителей, братьев и сестер, которые больше всего контактируют с ними; дети старшего возраста, когда они занимаются спортом и другими играми, берут на себя роли других людей и усваивают ожидания обобщенного другого или самого общества. |

| Психоаналитический | Зигмунд Фрейд | Личность состоит из ид, эго и суперэго. Если ребенок не развивается нормально, а суперэго не становится достаточно сильным, чтобы преодолеть ид, результатом может стать антиобщественное поведение. |

| Когнитивное развитие | Жан Пиаже | Когнитивное развитие проходит четыре этапа. Заключительный этап — формальный операционный этап, который начинается в возрасте 12 лет, когда дети начинают использовать общие принципы для решения различных проблем. |

| Нравственное развитие | Лоуренс Кольберг, Кэрол Гиллиган | Дети развивают свою способность мыслить и действовать нравственно в несколько этапов. Если им не удастся достичь конвенциональной стадии, на которой подростки осознают, что их родители и общество имеют правила, которым следует следовать, потому что они имеют моральное право следовать им, они вполне могут начать вести себя вредно. В то время как мальчики, как правило, используют формальные правила, чтобы решить, что правильно, а что нет, девочки склонны принимать во внимание личные отношения. Если им не удастся достичь конвенциональной стадии, на которой подростки осознают, что их родители и общество имеют правила, которым следует следовать, потому что они имеют моральное право следовать им, они вполне могут начать вести себя вредно. В то время как мальчики, как правило, используют формальные правила, чтобы решить, что правильно, а что нет, девочки склонны принимать во внимание личные отношения. |

| Развитие идентичности | Эрик Эриксон | Развитие личности включает в себя восемь этапов на протяжении всей жизни. Пятая стадия возникает в подростковом возрасте и особенно критична, поскольку подростки часто переживают кризис идентичности по мере перехода от детства к взрослой жизни. |

Социологические объяснения: развитие себя

Один из наборов объяснений, наиболее социологический из тех, что мы обсуждаем, рассматривает, как развивается личность или чья-то идентичность, я-концепция и образ себя. Эти объяснения подчеркивают, что мы учимся взаимодействовать, сначала взаимодействуя с другими, и что мы делаем это, используя это взаимодействие, чтобы получить представление о том, кто мы и чего они от нас ожидают.

Чарльз Хортон Кули

Среди первых, кто выдвинул эту точку зрения, был Чарльз Хортон Кули (1864–1929), который сказал, что, взаимодействуя с другими людьми, мы получаем представление о том, как они нас воспринимают. По сути, мы «видим» себя, когда взаимодействуем с другими людьми, как будто смотримся в зеркало, когда находимся с ними. Cooley (1902) разработал свою известную концепцию, чтобы обобщить этот процесс. Кули сказал, что мы сначала представляем, как мы выглядим в глазах других, а затем представляем, как они думают о нас и, более конкретно, оценивают ли они нас положительно или отрицательно. Затем мы используем это восприятие для выработки суждений и чувств о себе, таких как гордость или смущение.

Иногда в этом сложном процессе случаются ошибки, поскольку мы можем неверно воспринимать то, как другие относятся к нам, и формировать ошибочные суждения о своем поведении и чувствах. Например, вы могли быть в ситуации, когда кто-то смеялся над вашими словами, и вы думали, что они насмехаются над вами, когда на самом деле они просто думали, что вы шутите. Хотя вы должны были воспринять их смех положительно, вы восприняли его отрицательно и, вероятно, почувствовали себя глупо или смущенно.

Хотя вы должны были воспринять их смех положительно, вы восприняли его отрицательно и, вероятно, почувствовали себя глупо или смущенно.

Независимо от того, случаются ошибки или нет, процесс, описанный Кули, особенно важен в детстве и юности, когда наше «я» все еще находится в постоянном движении. Представьте, насколько лучше себя чувствуют дети из спортивной команды, когда их подбадривают за отличную игру, или как дети из школьного оркестра чувствуют себя после аплодисментов в конце выступления группы. Если они почувствуют себя лучше, в следующий раз они могут сделать это намного лучше. Хорошо это или плохо, верно и обратное. Если дети плохо выступают на спортивной площадке или в школьном представлении, а аплодисменты, на которые они рассчитывали, не раздаются, они могут чувствовать себя подавленными и хуже, а из-за разочарования или беспокойства в следующий раз выступить хуже.

Тем не менее верно и то, что процесс зазеркалья влияет на нас на протяжении всей жизни. К тому времени, когда мы выходим из позднего подросткового возраста и вступаем в ранние взрослые годы, наше представление о себе уже очень сильно развито, но это развитие никогда не завершается. Будучи молодыми, людьми среднего или пожилого возраста, мы продолжаем реагировать на наше восприятие того, как другие смотрят на нас, и это восприятие влияет на наше представление о себе, даже если это влияние зачастую меньше, чем в молодые годы. Независимо от того, взаимодействуем ли мы с друзьями, родственниками, коллегами, начальниками или даже с незнакомцами, наше «я» продолжает меняться.

Будучи молодыми, людьми среднего или пожилого возраста, мы продолжаем реагировать на наше восприятие того, как другие смотрят на нас, и это восприятие влияет на наше представление о себе, даже если это влияние зачастую меньше, чем в молодые годы. Независимо от того, взаимодействуем ли мы с друзьями, родственниками, коллегами, начальниками или даже с незнакомцами, наше «я» продолжает меняться.

Джордж Герберт Мид

Другим ученым, который обсуждал развитие личности, был Джордж Герберт Мид (1863–1931), основатель области символического интеракционизма, обсуждавшейся в главе 1 «Социология и социологическая перспектива». Мид (1934) делал основной акцент на детских играх, которые он считал центральными для их понимания того, как люди должны взаимодействовать. Когда они играют, сказала Мид, дети берут на себя роль других. Это означает, что они притворяются другими людьми в своей игре и таким образом узнают, чего эти другие люди ожидают от них. Например, когда дети играют в дом и изображают из себя своих родителей, они обращаются со своими куклами так, как, по их мнению, относятся к ним их родители. При этом они получают лучшее представление о том, как они должны себя вести. Другими словами, они усваивают ожидания других людей от них.

При этом они получают лучшее представление о том, как они должны себя вести. Другими словами, они усваивают ожидания других людей от них.

Младшие дети, по словам Мид, берут на себя роль или людей, чаще всего родителей, братьев и сестер, которые больше всего контактируют с ними. Дети старшего возраста берут на себя роли других людей и узнают ожидания общества в целом. Поступая таким образом, они усваивают ожидания того, что Мид называл обобщенным другим, или самим обществом.

Весь этот процесс, как писал Мид, включает в себя несколько этапов. На стадии имитация младенцы могут только имитировать поведение, не понимая его целей. Если их родители потирают себе животы и смеются, годовалые дети могут делать то же самое. После того, как они достигают возраста 3, они находятся в играть этап. Здесь большая часть их игр проходит в одиночестве или только с одним или двумя другими детьми, и большая часть из них заключается в том, чтобы притворяться другими людьми: их родителями, учителями, супергероями, телевизионными персонажами и так далее. На этом этапе они начинают брать на себя роль другого. Как только они достигают возраста 6 или 7 лет, или примерно в то время, когда начинается школа, начинается этап игр , и дети начинают заниматься командными видами спорта и играми. Многие игроки в этих играх выполняют самые разные роли, и все они должны научиться предвидеть действия других членов своей команды. При этом они узнают, что ожидается от ролей, которые должны играть все члены команды, и, в более широком смысле, начинают понимать роли, которые общество хочет, чтобы мы играли, или, используя термин Мида, ожидания обобщенного другого.

На этом этапе они начинают брать на себя роль другого. Как только они достигают возраста 6 или 7 лет, или примерно в то время, когда начинается школа, начинается этап игр , и дети начинают заниматься командными видами спорта и играми. Многие игроки в этих играх выполняют самые разные роли, и все они должны научиться предвидеть действия других членов своей команды. При этом они узнают, что ожидается от ролей, которые должны играть все члены команды, и, в более широком смысле, начинают понимать роли, которые общество хочет, чтобы мы играли, или, используя термин Мида, ожидания обобщенного другого.

Мид считал, что самость состоит из двух частей: я и я . I — это творческая, спонтанная часть личности, в то время как me — более пассивная часть личности, происходящая из внутренних ожиданий общества в целом. Эти две части не противоречат друг другу, полагал он, а дополняют друг друга и, таким образом, увеличивают вклад человека в общество. Общество нуждается в творчестве, но ему также нужен хоть какой-то минимум конформизма. Развитие обеих этих частей самости важно не только для индивидуума, но и для общества, к которому он принадлежит.

Общество нуждается в творчестве, но ему также нужен хоть какой-то минимум конформизма. Развитие обеих этих частей самости важно не только для индивидуума, но и для общества, к которому он принадлежит.

Социально-психологические объяснения: личность и когнитивное и нравственное развитие

Второй набор объяснений носит более психологический характер, поскольку фокусируется на развитии личности, когнитивных способностей и нравственности.

Зигмунд Фрейд и бессознательная личность

В то время как Кули и Мид, объясняя развитие личности, сосредоточились на взаимодействии с другими, великий психоаналитик Зигмунд Фрейд (1856–1939) сосредоточился на бессознательных биологических силах, которые, по его мнению, формируют индивидуальную личность. Фрейд (1933) считал, что личность состоит из трех частей: ид, эго и суперэго. Ид является эгоистичной частью личности и состоит из биологических инстинктов, которые есть у всех младенцев, включая потребность в еде и, в более общем смысле, потребность в немедленном удовлетворении. По мере того, как дети становятся старше, они узнают, что не все их потребности могут быть удовлетворены немедленно, и таким образом развивают эго, или рациональную часть личности. По мере того, как дети становятся старше, они усваивают нормы и ценности общества и, таким образом, начинают развивать свое супер-эго, которое представляет совесть общества. Если ребенок не развивается нормально и суперэго не становится достаточно сильным, человек подвергается большему риску того, что Ид подтолкнет его к антиобщественному поведению.

По мере того, как дети становятся старше, они узнают, что не все их потребности могут быть удовлетворены немедленно, и таким образом развивают эго, или рациональную часть личности. По мере того, как дети становятся старше, они усваивают нормы и ценности общества и, таким образом, начинают развивать свое супер-эго, которое представляет совесть общества. Если ребенок не развивается нормально и суперэго не становится достаточно сильным, человек подвергается большему риску того, что Ид подтолкнет его к антиобщественному поведению.

Основная точка зрения Фрейда о том, что личность и поведение человека развиваются в значительной степени изнутри, отличается от акцента социологии на социальной среде. Это не означает, что его точка зрения неверна, но означает, что она игнорирует многие очень важные факторы, подчеркнутые социологами.

Piaget and Cognitive Development

Дети обретают себя и личность, но они также учатся думать и рассуждать. Как они достигают такого когнитивного развития , было в центре внимания исследования швейцарского психолога Жана Пиаже (189). 6–1980). Пиаже (1954) считал, что когнитивное развитие проходит через четыре стадии и что для адекватного развития необходимы правильное созревание мозга и социализация.

6–1980). Пиаже (1954) считал, что когнитивное развитие проходит через четыре стадии и что для адекватного развития необходимы правильное созревание мозга и социализация.

Первая стадия — это сенсомоторная стадия , на которой младенцы не могут по-настоящему думать или рассуждать, а вместо этого используют свой слух, зрение и другие чувства для познания окружающего мира. Вторая стадия — это предоперационная стадия , длящаяся примерно от 2 до 7 лет, когда дети начинают использовать символы, особенно слова, для понимания объектов и простых идей. Третий этап — конкретная операционная стадия , продолжающаяся примерно с 7 до 11 или 12 лет, на которой дети начинают мыслить с точки зрения причин и следствий, но еще не понимают основополагающих принципов честности, справедливости и связанных с ними концепций. Четвертая и заключительная стадия — формальная операционная стадия — стадия , которая начинается примерно в возрасте 12 лет. Здесь дети начинают мыслить абстрактно и использовать общие принципы для решения различных проблем.

Недавние исследования подтверждают акцент Пиаже на важности раннего возраста для когнитивного развития детей. Ученые установили, что активность мозга быстро развивается в первые годы жизни. Стимуляция со стороны социальной среды ребенка усиливает это развитие, а отсутствие стимуляции ухудшает его. Дети, чьи родители или другие опекуны регулярно играют с ними, разговаривают, поют и читают им, имеют гораздо лучшее неврологическое и когнитивное развитие, чем другие дети (Riley, San Juan, Klinkner, & Ramminger, 2009).). Предоставляя биологическую основу важности стимуляции человека для детей, это исследование подчеркивает как важность взаимодействия, так и опасность социальной изоляции. Как по биологическим, так и по социальным причинам социализация невозможна в полной мере без широкого социального взаимодействия.

Кольберг, Гиллиган и нравственное развитие

Важным элементом детского мышления является их способность отличать правильное от неправильного и решать, что делать с моральной точки зрения правильно. Психолог Лоуренс Кольберг (1927–1987) сказал, что дети развивают свою способность мыслить и действовать нравственно в несколько этапов. На стадии доконвенциональной стадии маленькие дети приравнивают то, что морально правильно, просто к тому, что удерживает их от наказания. На обычной стадии подростки осознают, что их родители и общество имеют правила, которым следует следовать, потому что они имеют моральное право следовать им, а не только потому, что неподчинение им влечет за собой наказание. На постконвенциональной стадии , которая приходится на поздний подростковый и ранний взрослый возраст, люди осознают, что более высокие моральные стандарты могут вытеснить стандарты их собственного общества, и даже решают не подчиняться закону во имя этих более высоких стандартов. Если люди не достигают хотя бы условной стадии, Кольберг (1969), у них не развивается совесть, и вместо этого они вполне могут вести себя пагубно, если думают, что не будут наказаны. Неполное нравственное развитие, заключил Кольберг, является первопричиной антиобщественного поведения.

Психолог Лоуренс Кольберг (1927–1987) сказал, что дети развивают свою способность мыслить и действовать нравственно в несколько этапов. На стадии доконвенциональной стадии маленькие дети приравнивают то, что морально правильно, просто к тому, что удерживает их от наказания. На обычной стадии подростки осознают, что их родители и общество имеют правила, которым следует следовать, потому что они имеют моральное право следовать им, а не только потому, что неподчинение им влечет за собой наказание. На постконвенциональной стадии , которая приходится на поздний подростковый и ранний взрослый возраст, люди осознают, что более высокие моральные стандарты могут вытеснить стандарты их собственного общества, и даже решают не подчиняться закону во имя этих более высоких стандартов. Если люди не достигают хотя бы условной стадии, Кольберг (1969), у них не развивается совесть, и вместо этого они вполне могут вести себя пагубно, если думают, что не будут наказаны. Неполное нравственное развитие, заключил Кольберг, является первопричиной антиобщественного поведения.

Одним из недостатков исследования Кольберга было то, что он изучал только мальчиков. Проходят ли девочки подобные этапы нравственного развития? Кэрол Гиллиган (1982) пришла к выводу, что это не так. В то время как мальчики, как правило, используют формальные правила, чтобы решить, что правильно или неправильно, писала она, девочки склонны принимать во внимание личные отношения. Если люди нарушают правило из-за какой-то важной личной потребности или из-за того, что пытаются кому-то помочь, то их поведение не может быть неправильным. Иными словами, мужчины склонны использовать безличное, универсальные критерии принятия моральных решений, в то время как женщины склонны использовать более индивидуальные, партикуляристские критерии.

Пример из детской игры иллюстрирует разницу между этими двумя формами морального рассуждения. Если мальчики занимаются каким-либо видом спорта, скажем, баскетболом, и игрок говорит, что на нем фолили, они могут расходиться во мнениях — иногда очень резко — о том, как часто происходил контакт и действительно ли его было достаточно, чтобы считаться фолом. Напротив, девочки в похожей ситуации могут решить в интересах того, чтобы все поладили, назвать пьесу «переделкой».

Напротив, девочки в похожей ситуации могут решить в интересах того, чтобы все поладили, назвать пьесу «переделкой».

Эриксон и развитие личности

Ранее мы отмечали, что развитие личности не ограничивается детством, а продолжается на протяжении всей жизни. В более общем плане, хотя социализация наиболее важна в детстве и подростковом возрасте, она также продолжается на протяжении всей жизни. Психолог Эрик Эриксон (1902–1990) четко осознал этот центральный факт в своей теории развития идентичности (Erikson, 1980). По его словам, такое развитие охватывает восемь жизненных стадий на протяжении всей жизни. На первых четырех этапах, происходящих последовательно от рождения до 12 лет, дети в идеале учатся доверию, самоконтролю и независимости, а также учатся выполнять задачи, сложность которых возрастает с возрастом. Если все это развитие идет хорошо, у них развивается позитивная идентичность или самооценка.

Пятая стадия происходит в подростковом возрасте и особенно критична, сказал Эриксон, потому что подростки часто переживают кризис идентичности . Этот кризис возникает потому, что подростковый возраст является переходным периодом между детством и взрослой жизнью: подростки покидают детство, но еще не достигли взрослой жизни. Пытаясь справиться со всеми сложностями подросткового возраста, подростки могут время от времени бунтовать, но большинство из них в конечном итоге вступают во взрослую жизнь с устоявшейся идентичностью. Стадии 6, 7 и 8 включают юношескую, среднюю и позднюю взрослость соответственно. На каждом из этих этапов развитие личности людей напрямую связано с их семейными и рабочими ролями. В позднем взрослом возрасте люди размышляют о своей жизни, пытаясь оставаться полезными членами общества. Стадия 8 может быть особенно тревожной для многих людей, поскольку они понимают, что их жизнь почти подошла к концу.

Этот кризис возникает потому, что подростковый возраст является переходным периодом между детством и взрослой жизнью: подростки покидают детство, но еще не достигли взрослой жизни. Пытаясь справиться со всеми сложностями подросткового возраста, подростки могут время от времени бунтовать, но большинство из них в конечном итоге вступают во взрослую жизнь с устоявшейся идентичностью. Стадии 6, 7 и 8 включают юношескую, среднюю и позднюю взрослость соответственно. На каждом из этих этапов развитие личности людей напрямую связано с их семейными и рабочими ролями. В позднем взрослом возрасте люди размышляют о своей жизни, пытаясь оставаться полезными членами общества. Стадия 8 может быть особенно тревожной для многих людей, поскольку они понимают, что их жизнь почти подошла к концу.

Исследования Эриксона помогли стимулировать дальнейшее изучение социализации в подростковом возрасте, и сегодня бурно развивается изучение социализации в зрелом возрасте. Мы возвращаемся к взрослой жизни в главе 4 «Социализация», разделе 4. 4 «Социализация на протяжении жизни» и снова обращаемся к ней при обсуждении возраста и старения в главе 12 «Старение и пожилые люди».

4 «Социализация на протяжении жизни» и снова обращаемся к ней при обсуждении возраста и старения в главе 12 «Старение и пожилые люди».

Key Takeaways

- Кули и Мид объяснили, как развиваются самооценка и представление о себе.

- Фрейд сосредоточился на необходимости выработать правильный баланс между ид, эго и суперэго.

- Пиаже писал, что когнитивное развитие у детей и подростков происходит в результате четырех стадий социального взаимодействия.

- Кольберг писал о стадиях нравственного развития и подчеркивал важность формальных правил, а Гиллиган подчеркивал, что нравственное развитие девочек учитывает личные отношения.

- Теория развития личности Эриксона включает восемь стадий, от младенчества до старости.

Ссылки

Кули, CH (1902). Общественная организация . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Scribner’s.

Эриксон, Э. Х. (1980). Идентичность и жизненный цикл . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Нортон.

Фрейд, С. (1933). Новые вводные лекции по психоанализу . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Нортон.

Гиллиган, К. (1982). Другим голосом: Психологическая теория и развитие женщины . Кембридж, Массачусетс: Издательство Гарвардского университета.

Кольберг, Л. (1969). Состояния в развитии нравственного мышления и действия . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Холт, Райнхарт и Уинстон.

Мид, GH (1934). Разум, личность и общество . Чикаго, Иллинойс: University of Chicago Press.

Пиаже, Дж. (1954). Конструирование реальности у ребенка . Нью-Йорк, штат Нью-Йорк: Основные книги.

Райли, Д., Сан-Хуан, Р.Р., Клинкнер, Дж., и Раммингер, А. (2009). Интеллектуальное развитие: соединение науки и практики в условиях раннего детства . Сент-Пол, Миннесота: Redleaf Press.

Лицензия

Поделиться этой книгой

Поделиться в Твиттере

Джордж Герберт Мид: смыслы и самости в болезни

Абрахам, Л. К. (1993) Маме лучше умереть: провал системы здравоохранения в городах Америки . Издательство Чикагского университета: Чикаго.

К. (1993) Маме лучше умереть: провал системы здравоохранения в городах Америки . Издательство Чикагского университета: Чикаго.

Google Scholar

Адамс, С.; Пилл, Р. и Джонс, А. (1997) «Лекарства, хронические заболевания и личность: точка зрения людей с астмой» Социальные науки и медицина 45(2): 189–201.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Аристотель, Поэтика , 6. 1450а. 15–17.

Google Scholar

Афины, Л. (2005) «Утраченная концепция общества Мида» Символическое взаимодействие 28(3): 305–325.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Афины, Л. (2007) «Мид, Джордж Герберт (1863–1931)» в Ритцер, Г. (ред.) Социологическая энциклопедия Блэквелла . Издательство Блэквелл. Справочник Блэквелла в Интернете. 22 мая 2013 г. http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html7id-g978140512433 l_ss1-56.

22 мая 2013 г. http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html7id-g978140512433 l_ss1-56.

Беккер, Х.; Грир, Б.; Хьюз, Э. К. и Штраус, А. (1961) Мальчики в белом: культура студентов в медицинской школе . Издательство Чикагского университета: Чикаго.

Google Scholar

Белгрейв, Л. Л. (1990) «Значение хронических заболеваний в повседневной жизни пожилых женщин», Journal of Aging and Health 2(4): 475–500.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Блумер, Х. (1969) Символический интеракционизм: перспектива и метод . Калифорнийский университет Press: Беркли, Калифорния.

Google Scholar

Брэдби, Х. и Назру, Дж.Ю. (2010) «Здоровье, этническая принадлежность и раса» в Кокерхэме, У.К. (ред.) Новый компаньон Блэквелла по медицинской социологии . Блэквелл: Западный Сассекс, Великобритания. стр. 113–129.

Блэквелл: Западный Сассекс, Великобритания. стр. 113–129.

Google Scholar

Бери, М. (1982) «Хронические болезни как биографические нарушения» Социология здоровья и болезней 4(2): 167–182.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Камкабуру, Д. и Пьере, Дж. (1995) «От биографического нарушения к биографическому подкреплению: случай ВИЧ-позитивных мужчин» Социология здоровья и болезней 17(1): 65–88.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Чармаз, К. (1980) Социальная реальность смерти . Аддисон-Уэсли: Рединг, Массачусетс.

Google Scholar

Чармаз К. (1983) «Потеря себя: фундаментальная форма страдания при хроническом 111» Социология здоровья и болезней 5(2): 168–195.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Чармаз, К. (1987) «Борьба за себя: уровни идентичности хронически 111» в Конрад, П. и Рот, Дж. (ред.) Исследования в области социологии здравоохранения, Опыт Хронические заболевания 6. JAI Press: Гринвич, Коннектикут. стр. 283–321.

(1987) «Борьба за себя: уровни идентичности хронически 111» в Конрад, П. и Рот, Дж. (ред.) Исследования в области социологии здравоохранения, Опыт Хронические заболевания 6. JAI Press: Гринвич, Коннектикут. стр. 283–321.

Google Scholar

Чармаз, К. (1991) Хорошие дни, плохие дни: Я в хронической болезни и время . Издательство Университета Рутгерса: Нью-Брансуик, Северная Каролина.

Google Scholar

Чармаз, К. (1995) «Тело, идентичность и самость» The Sociological Quarterly 36: 657–680.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Чаймаз, К. (2005) «Обоснованная теория в 21 веке: приложения для продвижения исследований социальной справедливости» в Дензине, Н.К. и Линкольн, Ю.Е. (ред.) Справочник по качественным исследованиям . Третье издание. Мудрец: Тысяча дубов, Калифорния. стр. 507–535.

стр. 507–535.

Google Scholar

Чармаз, К. (2011) «Конструктивистски обоснованный анализ теории потери и восстановления ценной личности в Wertz, FJ; Чармаз, К .; Макмаллен, LJ; Джоссельсон, Р.; Андерсон, Р. и МакСпадден, Э. (ред.) Пять способов проведения качественного анализа: феноменологическая психология, обоснованная теория, анализ дискурса, нарративное исследование и интуитивное исследование . Гилфорд: Нью-Йорк. стр. 165–204.

Google Scholar

Чамброне, Д. (2001) «Болезнь и другие нападения на себя: относительное влияние ВИЧ/СПИДа на жизнь женщин» Социология здоровья и болезней 23 (4): 517–540.

Google Scholar

Кольер, Ф.М. (2012) Картирование социологии здоровья и медицины: Америка, Великобритания и Австралия в сравнении . Palgrave Macmillan: Houndmills, Basingstoke.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Конрад, П. (1987) «Опыт болезни: недавние и новые направления» в Рот, Дж. А. и Конрад, П. (ред.) Исследования в области социологии здравоохранения: опыт и лечение хронических Болезнь 6. JAI: Гринвич, Коннектикут, стр. 1–31.

Google Scholar

Корбин, Дж. М. и Штраус, А. (1987) «Конрад, П. (ред.) Исследования в области социологии здравоохранения 6: Опыт хронических заболеваний . JAI Press: Гринвич, Коннектикут, стр. 249–281.

Google Scholar

Корбин, Дж. М. и Штраус, А. (1988) Бесконечная работа и уход: лечение хронических заболеваний дома . Джосси-Басс: Сан-Франциско, Калифорния.

Google Scholar

Корнуолл, Дж. (1984) Тяжело заработанные жизни: отчеты о здоровье и болезни из Восточного Лондона . Тависток: Лондон.

Тависток: Лондон.

Google Scholar

Даанен, П. и Саммут, Г. (2012) «Г.Х. Мид и знание того, как действовать: практический смысл, рутинное взаимодействие и теория интеробъективности», Теория и психология 22(5):556–571.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Дэвис, Ф. (1963) Прохождение через кризис: жертвы полиомиелита и их семьи . Боббс-Меррилл: Индианаполис, Индиана.

Google Scholar

Доддс, А.Е.; Лоуренс, Дж.А. и Валсинер, Дж. (1997) «Личное и социальное» Теория и психология 7(4):483–503.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Fagerhaugh, S. (1975) «Что делать с эмфиземой» в Strauss, A.L. (ред.) Хронические заболевания и качество жизни . Мосби: Сент-Луис, Миссури. стр. 99–107.

Google Scholar

Фрейдсон, Э. (1970) Профессия врача: исследование социологии прикладных знаний . Харпер и Роу: Нью-Йорк.

(1970) Профессия врача: исследование социологии прикладных знаний . Харпер и Роу: Нью-Йорк.

Google Scholar

Гидденс, А. (1979) Центральные проблемы социальной теории . Макмиллан: Лондон.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Gisquet, E. (2008) «Имплантаты головного мозга и болезнь Паркинсона: уникальная форма биографического нарушения» Social Science and Medicine 67(11): 1847–1851.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Глейзер, Б.Г. и Штраус, А.Л. (1965) Осознание смерти . Альдин: Чикаго.

Google Scholar

Глейзер, Б.Г. и Штраус, А.Л. (1968) Время умирать . Альдин: Чикаго.

Google Scholar

Инохоса, Р.; Бойлштейн, К.; Риттман, М. ; Инохоса, М.С. и Фэрклот, Калифорния. (2008) «Конструкции непрерывности после удара» Символическое взаимодействие 31 (2): 205–224.

; Инохоса, М.С. и Фэрклот, Калифорния. (2008) «Конструкции непрерывности после удара» Символическое взаимодействие 31 (2): 205–224.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Хаббард Г.; Кидд, Л. и Кирни, Н. (2010) «Прерванная жизнь и угрозы идентичности: опыт людей с колоректальным раком в течение первого года после постановки диагноза» Health 14(2): 131–146.

Google Scholar

Хюбнер, Д.Р. (2012) «Конструирование разума, личности и общества : социальный процесс, стоящий за Г.Х. Социальная психология Мида» истории поведенческих наук 48 (2): 134–153.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Джоас Х. (1985) Г.Х. Мид: современный пересмотр его мысли . MIT Press: Кембридж, Массачусетс.

Google Scholar

Джоас, Х. (1997) «Джордж Герберт Мид и возрождение американского прагматизма в социальной теории» в Camic, S. (ред.) Восстановление социологической классики: состояние науки . Блэквелл: Дева, Массачусетс. стр. 262–281.

(1997) «Джордж Герберт Мид и возрождение американского прагматизма в социальной теории» в Camic, S. (ред.) Восстановление социологической классики: состояние науки . Блэквелл: Дева, Массачусетс. стр. 262–281.

Google Scholar

Катович М.А. и Мейнс Д.Р. (2003) «Общество» у Рейнольдса и Германа-Кинни (ред.) Справочник по символическому интеракционизму . АльтаМира: Уолнат-Крик, Калифорния. стр. 289–306.

Google Scholar

Кавати, И. (2010) «Социальный капитал и здоровье» в Bird, CE; Конрад, П.; Фремонт, А.М. и Тиммерманс, С. (ред.) Справочник по медицинской социологии . Шестое издание. Университет Вандербильта: Нэшвилл, Теннесси. стр. 18–32.

Google Scholar

Лахельма, Э. (2010) «Здоровье и социальная стратификация» в Кокерхэме, В.К. (ред.) Новый компаньон Блэквелла по медицинской социологии . Блэквелл: Западный Сассекс, Великобритания. стр. 71–96.

Блэквелл: Западный Сассекс, Великобритания. стр. 71–96.

Google Scholar

Лоутон, Дж. (2003) «Непрофессионалы о здоровье и болезни: прошлые исследования и планы на будущее» Социология здоровья и болезней 25(3):23–40.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Линк, Б. и Фелан, Дж. (2010) «Социальные условия как основные причины неравенства в отношении здоровья» в Bird, C.E.; Конрад, П.; Фремонт, А.М. и Тиммерманс, С. (ред.) Справочник по медицинской социологии . Шестое издание. Университет Вандербильта: Нэшвилл, Теннесси. стр. 3–17.

Google Scholar

Локок, Л.; Зибланд, С. и Дюмелов, К. (2009) «Биографические нарушения, разрывы и восстановление в контексте болезни двигательных нейронов» Социология здоровья и болезней 31(7): 1043–1058.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Ломбардо, А. П. (2004) «Анатомия страха: теория прошлого Мида и опыт ВИЧ / СПИДа, «победившего хорошо»» Symbolic Interaction 27 (4): 531–548.

П. (2004) «Анатомия страха: теория прошлого Мида и опыт ВИЧ / СПИДа, «победившего хорошо»» Symbolic Interaction 27 (4): 531–548.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Мэн, Д.Р.; Сугрю, Н. и Катович, М. (1983) «Социологическое значение теории прошлого Г. Х. Мида» American Sociological Review 48 (2): 161–173.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Мартин, Дж. (2005) «Перспективные Я во взаимодействии с другими: перечитывание Г.Х. Журнал Мида «Социальная психология» по теории социального поведения 35(3):232–253.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Мид, Г.Х. (1932) Философия современности . А. Э. Мерфи, изд. Издательство Чикагского университета: Чикаго.

Google Scholar

Мид, Г.Х. (1934) Разум, Я и общество с точки зрения социального бихевиориста . CW Моррис, изд. Издательство Чикагского университета: Чикаго.

CW Моррис, изд. Издательство Чикагского университета: Чикаго.

Google Scholar

Мид, Г.Х. (1938) Философия закона . CW Моррис, (редактор) University of Chicago Press: Чикаго.

Google Scholar

Мид, H.C.A. и Мид, И.Т. (1938) «Биографические заметки» в Г.Х. Мид (ред.) Философия закона . University of Chicago Press: Чикаго, стр. xxv-xxix.

Google Scholar

Мельцер Б.Н.; Петрас, Дж.В. и Рейнольдс, Л.Т. (1975) Символический интеракционизм: генезис, разновидности и критика . Рутледж и Кеган Пол: Лондон.

Google Scholar

Моррис, К.В. (1938) «Предисловие» в Мид, Г.Х. Разум, Я и общество с точки зрения социального бихевиориста . University of Chicago Press: Чикаго, стр. v-vi

Google Scholar

Омран, А. Р. (1971) «Эпидемиологический переход: теория эпидемиологии изменения населения» Mübank Memorial Fund Quarterly 49(4):509–538.

Р. (1971) «Эпидемиологический переход: теория эпидемиологии изменения населения» Mübank Memorial Fund Quarterly 49(4):509–538.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Омран, А.Р. (2005) «Эпидемиологический переход: теория эпидемиологии изменения населения», Milbank Quarterly 83(4):731–757.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Парсонс, Талкотт (1951) Социальная система . Свободная пресса: Гленко, Иллинойс.

Google Scholar

Пьере, Дж. (2003) «Опыт болезни: состояние знаний и перспективы исследований» Социология здоровья и болезней 25(3):4–22.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Пьере, Дж. (2007) «Анализ с течением времени (1990–2000) of the Experiences of Living with HIV Social Science and Medicine 65(8): 1595–1605.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Пуддефатт, А. (2009) «Поиск смысла: пересмотр интерпретации Герберта Блумера Г.Х. Мид’ Американский социолог 40:89–105.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Прус, Р. (2003) «Древние предтечи» в Рейнольдсе, Л.Т. и Герман-Кинни (ред.) Справочник по символическому интеракционизму . АльтаМира: Уолнат-Крик, Калифорния. стр. 19–38.

Google Scholar

Рамахи Т.; Хаваджа, М .; Абу-Рмейле, Н. и Абдулрахим, С. (2010) «Социально-экономические различия в сердечно-сосудистых заболеваниях в Ливанской Республике: результаты популяционного исследования» Heart Asia 2(l):67–72.

Google Scholar

Райф, Л. (1975) «Язвенный колит: стратегии управления жизнью» в Strauss, A.L. и Glaser, B. (ред.) Хронические заболевания и качество жизни . Мосби: Сент-Луис, стр. 81–88.

(ред.) Хронические заболевания и качество жизни . Мосби: Сент-Луис, стр. 81–88.

Google Scholar

Рейнольдс, Л.Т. (2003a) «Интеллектуальные предшественники» в Reynolds, L.T. и Герман-Кинни (ред.) Справочник по символическому интеракционизму . АльтаМира: Уолнат-Крик, Калифорния. стр. 39–58.

Google Scholar

Рейнольдс, Л.Т. (2003b) «Ранние представители» в Рейнольдсе, Л.Т. и Герман-Кинни (ред.) Справочник по символическому интеракционизму . АльтаМира: Уолнат-Крик, Калифорния. стр. 59–81.

Google Scholar

Рот, Дж.А. (1963) Расписания: структурирование течения времени при стационарном лечении и других профессиях . Bobbs-Memll: Индианаполис, Индиана.

Google Scholar

Шнайдер, Дж.В. и Конрад, П. (1980) «В шкафу с болезнью: эпилепсия, стигма, потенциальный контроль информации» Social Problems 28(l):32–44.

Google Scholar

Шнайдер, Дж. В. и Конрад, П. (1983) Наличие эпилепсии: опыт и контроль болезни . Издательство Темплского университета: Филадельфия, Пенсильвания.

Google Scholar

Швальбе, М.; Годвин, С.; Холден, Д.; Шрок, Д.; Томпсон С. и Волкомир М. (2000) «Общие процессы воспроизведения неравенства: интеракционистский анализ» Social Forces 79(2):419–452.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Сильва, Ф.К. и Виейра, М.Б. (2011) «Книги и построение канонов в социологии: случай разума, личности и общества» Journal of Classical Sociology 11 (4): 3 56–3 77.

Google Scholar

Сноу Д.А. (2002) «Расширение и расширение концептуализации символического интеракционизма Блумера» Symbolic Interaction 25 (4): 571–575.

Перекрёстная ссылка Google Scholar

Штраус А.Л. и Глейзер Б. (1975) Хронические заболевания и качество жизни . Мосби: Сент-Луис, Миссури.

Google Scholar

Штраус, А.Л.; Корбин, Дж. М.; Фагерхау, С .; Глейзер, Б.Г.; Мейнс, Д.; Сучек, Б. и Винер, CL. (1984) Хронические заболевания и качество жизни . Второе издание. Мосби: Сент-Луис, Калифорния.

Google Scholar

Томас В.И. и Томас Д.С. (1928) Ребенок в Америке: проблемы поведения и программы . Кнопф: Нью-Йорк.

Google Scholar

Вейгерт, А.Дж. и Гекас, В. (2003) в Reynolds, L.T. и Герман-Кинни (ред.) Справочник по символическому интеракционизму . АльтаМира: Уолнат-Крик, Калифорния. стр. 267–288.

Google Scholar

Вайс Г.