Что делает нас людьми?

В человеке очень развито чувство индивидуальности, и чем сильнее наше эго, тем сложнее нам устанавливать связи с другими людьми. Однако именно связи, социальные и межличностные, делают нас сильнее: когда мы начинаем видеть мир с позиции другого человека, мы можем открыть для себя немало нового и интересного. Разбираемся в эмпатии — способности восприятия других, которая делает нас людьми.

Эмпатия как область научного интереса находится в поле зрения сразу нескольких наук, от психологии и социологии до нейробиологии. Связано это с тем, что, когда мы откликаемся на чувства и переживания других людей, мы задействуем разные типы реакций — не только эмоциональные, но и когнитивные.

Эмпатия — это способность чувствовать другого человека, соотнести себя с ним, а иногда даже прочитать чужую эмоцию. Фактически, проявляя эмпатию, мы устанавливаем психологическую и эмоциональную связь с другим человеком, размывая границы между «я» и «он». Эмпатия относится к категории когнитивных способностей человека, точно так же как способность представлять сценарии будущего или решать проблемы на основе предыдущего опыта.

Эмпатия vs. сочувствие

Однако эмпатия — это не единственное наше оружие в арсенале реакций на чужие беды: людям также свойственно испытывать сочувствие. И хотя две эти способности выглядят очень похожими, между ними есть одно четкое различие.

Когда мы испытываем эмпатию, мы как бы представляем себя в ситуации (впрочем, с этим можно поспорить — см. ниже), аналогичной той, в которой оказался другой человек, и принимаем его опыт таким образом, словно мы сами же его переживаем. Однако ключевой момент в том, что в реальности мы не испытываем реальные чувства: мы их моделируем.

Когда мы проявляем сочувствие, мы точно так же принимаем на себя чужое переживание, однако на этот раз оно на нас влияет — нас настолько трогает чужой опыт, что в ответ мы испытываем собственную эмоциональную реакцию: нам плохо, мы переживаем или, наоборот, рады и счастливы за успехи другого.

Сама эмпатия также делится на категории, их две — эмпатия эмоциональная и эмпатия когнитивная, в зависимости от того, какого типа реакцию мы проявляем

Для эмоциональной реакции первичным триггером становится само чувство, которое испытывает другой человек. Мы откликаемся на него полуавтоматически и начинаем испытывать эмоциональную эмпатию. При этом наши ощущения не зеркальны: если кто-то упал и, например, сломал ногу, мы моделируем и принимаем на себя определенную долю чужого страдания, но не физическую боль.

Мы откликаемся на него полуавтоматически и начинаем испытывать эмоциональную эмпатию. При этом наши ощущения не зеркальны: если кто-то упал и, например, сломал ногу, мы моделируем и принимаем на себя определенную долю чужого страдания, но не физическую боль.

В случае когнитивной эмпатии триггером, как правило, является осознанное внимание к ощущениям другого человека. Именно когнитивная эмпатия подразумевается в рамках развития эмоционального интеллекта: человеку предлагается не просто отреагировать на чью-то боль, но приложить усилия для того, чтобы ее понять. Когнитивная эмпатия — это попытка заглянуть в голову другого человека, распознать, что он чувствует, и, не будем скрывать, по возможности использовать это себе на пользу. Например, предугадать реакцию человека на наше предложение и в зависимости от нее выстроить стратегию переговоров.

Как мы сопереживаем?

Пытаясь лучше понять механизм формирования эмпатии и ответить на вопрос «Как это вообще работает?», нейробиологи и социологи объединились, чтобы разработать две теории. Интересно то, что эти подходы к природе формирования эмпатии противоположны друг другу и наука пока не дает конкретного ответа о том, как работает эмпатия. Так что обе теории — лишь предположения, которые, впрочем стоит принять во внимание.

Интересно то, что эти подходы к природе формирования эмпатии противоположны друг другу и наука пока не дает конкретного ответа о том, как работает эмпатия. Так что обе теории — лишь предположения, которые, впрочем стоит принять во внимание.

Первый подход — это теория симуляции, сторонники которой считают, что в момент эмпатии мы имитируем эмоцию другого человека, фактически представляем себе, что бы мы чувствовали на месте человека, и во многом опираемся на эмоции, а некоторые даже скажут, что на фантазию.

Второй подход — это теория разума, согласно которой мы не живем в мире собственных фантазий о чужих чувствах, но опираемся на конкретные факты. Так, проявляя эмпатию, мы основываемся на своем представлении и прошлом опыте относительно того, что должен ощущать человек в схожих ситуациях. То есть используем мыслительные процессы для объяснения чувств и действий.

Зачем это нужно?

Знать про механизм образования эмпатии нужно хотя бы из благородного стремления к просвещению, а вот сама по себе эмпатия нужна для того, чтобы быть людьми. Можно смело сказать, что эмпатия — это строительный материал человеческой морали. Благодаря ей мы живем и существуем в социуме, без которого, как известно, мы бы не выжили как вид (что уж там, животные стремятся сбиваться в стаи!).

Можно смело сказать, что эмпатия — это строительный материал человеческой морали. Благодаря ей мы живем и существуем в социуме, без которого, как известно, мы бы не выжили как вид (что уж там, животные стремятся сбиваться в стаи!).

Человек, который не страдает нарушениями психопатического спектра, начинает проявлять первые признаки эмпатии в возрасте двух-трех лет. Однако, несмотря на естественную предрасположенность к развитию эмпатии, то, какими будут ее проявления (обнять или сочувственно покивать в сторонке) и как часто мы будем их себе открыто позволять, зависит от воспитания, культуры, окружающей среды и даже генетики. Впрочем, хотя определенные «нормы» могут ограничивать наши реакции, исследования показывают, что на протяжении всей жизни человек склонен проявлять одинаковый уровень эмпатии. А точнее, тот, который он развил к концу подросткового периода, и с этой точки зрения очень важно при воспитании детей поощрять их способность к сопереживанию и помощи близким.

Развитая эмпатия делает нас успешными членами общества, она — ключевой компонент в человеческом, социальном и психологическом взаимодействии на всех этапах жизни, потому что помогает нам понять потребности и намерения других людей. Безусловно, далеко не каждый человек нуждается в активной социальной жизни, но все же для развития здоровой и счастливой личности критическую роль играет наличие близкого круга людей.

Безусловно, далеко не каждый человек нуждается в активной социальной жизни, но все же для развития здоровой и счастливой личности критическую роль играет наличие близкого круга людей.

На основе эмпатии мы строим свои отношения в семье, на работе, за пределами быта и профессиональной деятельности, и все это в конечном итоге влияет на то, насколько мы будем счастливы и удовлетворены собственной жизнью. В общем, чем больше сочувствия и сопереживания, тем меньше счета на терапию и восстановление психического здоровья. Самое время пойти и подумать о чувствах ближнего прямо сейчас.

Анна Веселко

Теги

#сочувствие

#нейробиология

#психология восприятия

#психология

#эмпатия

- 22 823

как бессознательные процессы формируют нашу личность

Рубрики : Нейронаука, Переводы, Психология

Нашли у нас полезный материал? Помогите нам оставаться свободными, независимыми и бесплатными, сделав любое пожертвование или купив что-то из нашего литературного мерча.

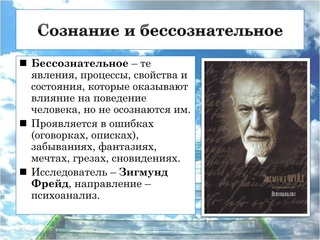

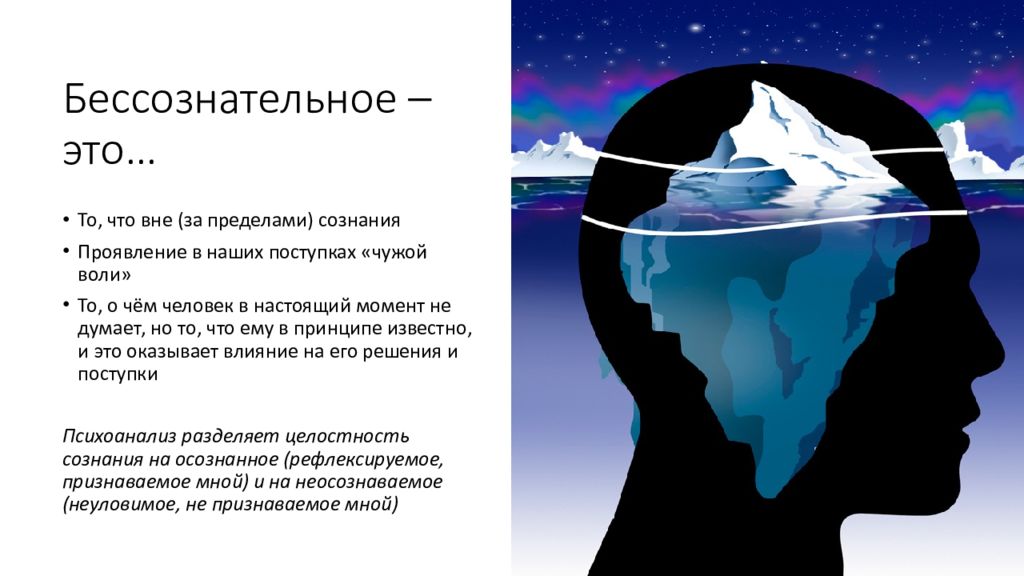

О силе бессознательного психологи говорят уже более века, в то время как научное сообщество занимается поиском экспериментальных доказательств существования этого пласта психики. Рассказываем вам об одном недавнем исследовании, авторы которого, профессор психологии Дэвид Оукли и профессор нейропсихологии Питер Халлиган, провели ряд экспериментов с использованием фМРТ и пришли к выводу, что сознание не просто не контролирует эмоции, чувства и мысли, оно, наоборот, идет на поводу у них и постфактум создает для этих чувств и мыслей объяснения, создавая таким образом нашу персональную историю. Это проливает новый свет на то, как могут взаимодействовать между собой сознательное и бессознательное и в очередной раз ставит вопрос о мере нашей свободы как мыслящих существ.

Часто мы полагаем, что наше поведение, убеждения или мнение о чем либо, – все это результат обстоятельного размышления. Нам кажется, что внутри нашей головы заседает некий «исполнительный комитет», который думает, строит планы, приходит к заключениям и спускает нам готовые решения, которые мы претворяем в жизнь. Эта модель исполнительного контроля «сверху вниз» десятилетиями превалировала в умах и устраивала не только обывателей, но и ученых.

Эта модель исполнительного контроля «сверху вниз» десятилетиями превалировала в умах и устраивала не только обывателей, но и ученых.

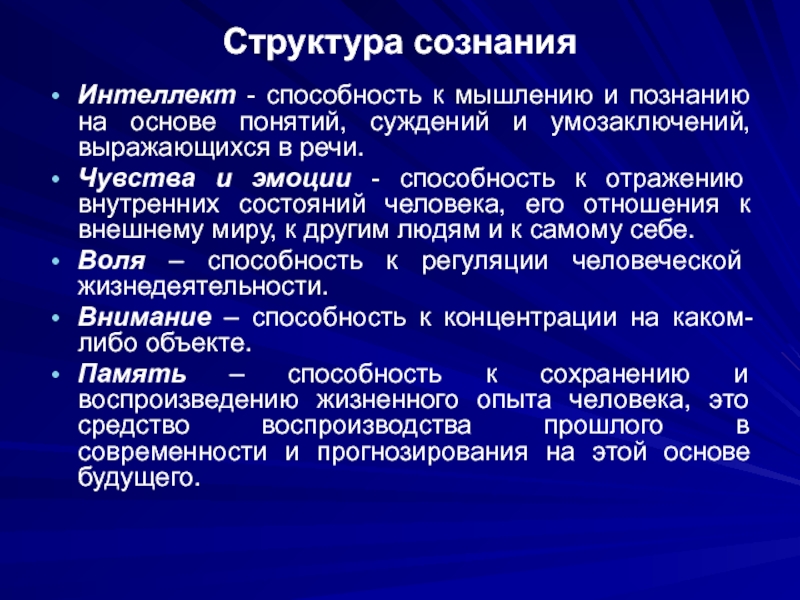

Сегодня большинство экспертов рассматривают человеческое сознание как комбинацию двух различных феноменов. Первый — это личное сознание, которое мы переживаем от одного момента к другому и которое является источником знания о том, кто мы есть в реальном мире и где находимся. Оно помогает в распознавании явлений объективной реальности и позволяет видеть возможности и угрозы. А второй — это содержание сознания: наши мысли, чувства, впечатления, намерения и воспоминания.

В статье «Погоня за радугой: бессознательная природа бытия», опубликованной в ноябре 2017 года во Frontiers of Psychology, приводится «революционное» утверждение о том, что на самом деле наши мысли и чувства не есть результат работы привычной логики, а являют собой производное быстрых бессознательных процессов, и что «сознание» не подразумевает исполнительной, причинной или контролирующей связи с любым из привычных нам психологических процессов, обычно приписываемых ему.

Проще говоря, мы не сознательно выбираем наши мысли или чувства — мы всего лишь осознаем их и встраиваем в собственную историю (о дополнительных исследованиях в этой области можно почитать в этом материале — Прим. ред.).

Психоаналитики, опираясь на свой клинический опыт, говорят об этом уже целый век, но использование магнитно-резонансной томографии мозга во время сессий гипноза позволило привести еще несколько аргументов в пользу главенства бессознательных механизмов нашего мозга в формировании личности человека.

Исследование организовали Дэвид Оукли, почетный профессор психологии университетского колледжа в Лондоне, и Питер Халлиган, профессор нейропсихологии из Университета Кардиффа в Уэльсе. Они использовали метод гипнотического воздействия, который применялся для лечения нейропсихологических и нейропсихиатрических расстройств, и параллельно вели регистрацию активности мозга испытуемых, чтобы проследить наличие сигналов между мозгом и телом.

В результате экспериментов удалось выявить закономерность, показывающую, что в чрезвычайно суггестивных (внушаемых) состояниях люди могут менять свои убеждения, настроение и восприятие. К примеру, участники исследования поднимали руку, даже когда мозг не получал сознательный сигнал об этом, и это выглядело как непреднамеренное действие, а исследователям удавалось внушить испытуемым, что инопланетяне заставляли их делать это.

«В одном эксперименте исследователи записывали мозговую активность участников в трех ситуациях: когда они поднимали руку преднамеренно, когда она была поднята рычагом, и когда она двигалась в ответ на гипнотическое внушение о том, что его поднимает рычаг. Одни и те же области мозга были активны во время непроизвольного и предполагаемого «чуждого» движения, тогда как активность мозга для преднамеренного действия была иной. Таким образом, гипнотическое внушение можно рассматривать как средство передачи идеи или убеждения, которое, когда оно принято, способно изменять восприятие или поведение человека».

The Conversation

Ученые пришли к выводу, что наш мозг в меньшей степени создан для генерации выводов и заключений, а в большей — для распознавания того, что мы чувствуем. Авторы статьи отмечают, что «содержание сознания» не полностью происходит из «опыта сознания», а берет начало в «неосознаваемой деятельности мозга».

Хорошо объясняет данное утверждение метафора радуги:

«Индивидуальное сознание подобно радуге, которая сопутствует физическим процессам в атмосфере, но не оказывает на них никакого влияния».

Английский биолог и популяризатор науки Томас Генри Хаксли (Гексли) сравнивал сознательную часть психики с чем-то вроде парового гудка на поезде, сопровождающего работу двигателя, но не обладающего внутренним влиянием или контролем над ним (Хаксли, 1874).

Таким образом, личная осознанность реальна, она присутствует одновременно с неосознаваемыми процессами жизнедеятельности нашего мозга (или психической сферы), но не является причинной и не оказывает никакого влияния на наши психологические процессы.

Авторы пишут, что бессознательная деятельность генерирует практически все содержание нашего сознания посредством такого механизма, как «непрерывное самореферентное личное повествование ⓘСамореференция (самоотносимость) — явление, которое возникает в системах высказываний в тех случаях, когда некое понятие ссылается само на себя.

Чем же собственно является непрерывное «самореферентное индивидуальное повествование»? По мнению авторов — это сумма накопленного опыта и тех впечатлений, которые он когда-то вызвал.

Этот «банк данных» не статичен, он постоянно обновляется по мере воздействия на нас нового жизненного опыта. Это скорее процесс, у него текучий и изменчивый характер, поэтому лучше называть это повествованием или нарративом.

Читайте также Какова ваша история? Психологическая сила нарратива

В связи с вышенаписанным возникает вопрос: так насколько же мы ответственны за наше поведение, а в какой степени оно находится вне контроля нашего сознания?

Учитывая, что большая часть мыслей и чувств не подлежит нашему контролю, можем ли мы быть полностью ответственны за выбор, который делаем, за свое мнение, убеждения или поведение? И если мы не в полной мере за это отвечаем, то кто разделит с нами эту ответственность?

В своем интервью TheConversation

Эти идеи лишь выражают общепринятое мнение о том, как все устроено, но могут способствовать ошибочному пониманию того, как и почему мы себя ведем тем или иным образом и по какому пути развивается наше общество.

C другой стороны, такая инсталляция идеи о свободной воле помогает нам говорить о себе как о личности, передавать наш нарратив Другому, обогащать опыт и формировать более тесные связи, способствуя общественной кооперации и эволюции.

Подборка по теме

— Проблема сознания в психологии и философии: кто управляет нашими мыслями

— Как возникают эмоции, о существовании которых мы не подозреваем?

— Проблема свободы воли: философия против нейронауки

По материалам: The Conversation, Big Think

Обложка: Hypnos / British museum / Wikimedia Commons

«Моноклер» – это независимый проект. У нас нет инвесторов, рекламы, пейволов – только идеи и знания, которыми мы хотим делиться с вами. Но без вашей поддержки нам не справиться. Сделав пожертвование, вы поможете нам остаться свободными, бесплатными и открытыми для всех.

Donate

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

бессознательноеисследованиянейронаукапсихологиясознание

Эмоции и Сознание, сотканные из Я

Эмоции, Рожденные из Я

В Глубокая история нас самих нейробиолог Джозеф Леду из Центра неврологических наук Нью-Йоркского университета делает фундаментальный вывод: Нет себя, нет эмоций» (2019, стр. 369)

Этот простой вывод глубоко затрагивает сердце нашей психологии.

Источник: Life’s Values (Tobias Jeskov/Unsplash)

Прошедший век был отмечен фундаментальными спорами среди исследователей эмоций о природе эмоций (Fox et al, 2018). Один доминирующий теоретический подход утверждал, что эмоция возникает обязательным образом в ответ на запускающий стимул: подход базовой эмоции. Другая точка зрения предполагала, что эмоция возникает после оценки значения стимулов: теории оценки (Барретт, стр. 33, 2018). Вместе они представляют классический взгляд на эмоции, который в настоящее время находится в диалоге с теорией конструируемых эмоций (Фокс и др. , стр. 39)., 2018).

, стр. 39)., 2018).

Понимание природы эмоций — это далеко не законченный проект. Понимание того, как возникают эмоциональные состояния и порождают чувства и осознание, имеет решающее значение для полного понимания природы эмоций. Представление себя как абсолютно необходимого для эмоции позволяет нам добавить осознанности в дискуссию.

С каждым вдохом возникает наше Я

Глядя на мозг, невозможно отделить познание от эмоций. Какие цепи участвуют в эмоциях, какие в познании? Совершенно непонятно, где возникает эмоция. Мозг представляет собой сложный, интегрированный орган, воплощенный фундаментально.

В книге «Запутанный мозг» нейробиолог Луис Пессоа изображает мозг как крупномасштабную распределенную сеть, в которой разрозненные части коры и подкорки работают одновременно: «Восприятие, познание и эмоции переплетены». (Пессоа, 2022 г.) «Все дело в сложных, запутанных сетях», — заявляет Эван Томпсон, соавтор с Франсиско Варела книги The Embodied Mind .

Самость — это основная концепция, которая выходит за пределы проблемы разделения и прочно связывает воплощенные эмоции с сознанием. Что такое «я», возникающее с каждым вдохом? Самость начинается как воплощенная основа состояния нашей жизни.

Антонио Дамасио дает рабочее определение этого самого базового «я»: «Динамический набор интегрированных нервных процессов, сосредоточенный на репрезентации живого тела, который находит выражение в динамическом наборе интегрированных психических процессов» (2010, стр. 9)

Это глубоко воплощенное «я» возникает с каждым нашим вдохом и становится основой всех наших жизненных ценностей. Нет тела, нет себя. В тот момент, когда наше дыхание останавливается, почва для этого основного «я» исчезает. Таким образом, мы можем легко расширить вывод Леду: нет жизни, нет личности, нет эмоций.

С каждым вздохом появляются наши жизненные ценности

Мы дышим слоем кислорода, созданным в то время, когда простые бактериальные клетки начали использовать энергию солнца для расщепления водорода и выделения его энергии. Это сложное галактическое явление сопровождало жизнь на протяжении нескольких миллиардов лет в виде фотосинтеза. Незначительное изменение состава воздуха, которым мы дышим, имеет первостепенное значение для нас, людей, как сложных многоклеточных организмов.

Это сложное галактическое явление сопровождало жизнь на протяжении нескольких миллиардов лет в виде фотосинтеза. Незначительное изменение состава воздуха, которым мы дышим, имеет первостепенное значение для нас, людей, как сложных многоклеточных организмов.

Как и все другие гомеостатические ценности жизни — как ионный и питательный состав различных типов воды, протекающей через нас в виде крови, лимфы; который течет через каждую клетку — большое значение имеет качество воздуха, его температура, его давление, его влияние на репарацию и деление клеток и многое другое.

Первичные ценности самости происходят из ценностей регуляции жизни. Это глубоко воплощенное «я» становится основой первичных чувств нашего субъективного «я».

«Я как субъект и познающий — это не только очень реальное присутствие, но и поворотный пункт в биологической эволюции». (Дамасио, 2010, стр. 9) ценности, глубоко переплетены с развитием нашей эмоциональной жизни. Это ощущаемое «я» глубоко влияет на нашу эмоциональную жизнь. Это ощущаемое я переплетено с ценностями нашей жизни. Жизнь, личность, эмоции и сознание неразрывно связаны друг с другом в человеческих существах.

Это ощущаемое я переплетено с ценностями нашей жизни. Жизнь, личность, эмоции и сознание неразрывно связаны друг с другом в человеческих существах.

Нарушение собственного «я» саботирует наше психическое здоровье

«Я-знающий» расширяется до нашего расширенного «я» своим автобиографическим повествованием. Когда это расширенное «я» больше не укоренено в нашем живом «я», возникает фундаментальное нарушение. Это нарушение возникает, когда мы перестаем ощущать первозданное ощущение жизни внутри нашего тела. Когда воплощенная основа самости отрывается от своей основы, жизненные ценности больше не могут направлять нас: это глубокий самосаботаж.

Наше современное «я» все еще коренится в своем воплощенном «я»? Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на последней конференции по биоразнообразию: «С нашим бездонным аппетитом к неконтролируемому и неравномерному экономическому росту человечество стало оружием массового вымирания». (COP 15, Монреаль, 2022 г. )

)

Невозможно скрыть или проигнорировать это четкое заявление честного мирового наблюдателя. Почему мы стали настолько саморазрушительными, вызывая глубокий кризис основных ценностей жизни: воды, воздуха, почвы, деревьев, биоразнообразия, климата? Почему мы оторвались от жизни?

Долгая история разделения, сопровождающая человечество

Проблеск нашей склонности к разъединению можно получить, прочитав один из первых письменных текстов, эпические поэмы Илиады , приписываемые Гомеру, написанные около 800 г. до н.э. 2500 лет спустя после появления письменности в египетской культуре. В этой саге любовью между главными героями Парисом и Еленой руководила богиня Афродита, а боги Зевс и Аполлон задумали положить конец последовавшей Троянской войне. Эпос лег в основу греческой культуры классической эпохи и, наряду с IX в.0007 Odyssey , она по-прежнему важна для образования в западных традициях.

Начали ли мы разрывать нашу связь с жизнью в тот момент, когда начали создавать мир над собой и начали сосредотачиваться на ценностях бестелесного разума, который мы называли бессмертной душой? Связь нашего «я» с ценностями жизни была поворотным моментом в нашей биологической эволюции; разрыв с этими ценностями может стать разрушительным поворотным моментом нашей культурной эволюции. Когда наше «я» отключается от своего естественного разума, наше психическое здоровье саботируется: нет жизни, нет «я», нет эмоций, нет сознания.

Когда наше «я» отключается от своего естественного разума, наше психическое здоровье саботируется: нет жизни, нет «я», нет эмоций, нет сознания.

Границы сознания: лекции Чичеле

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Вайскранц, Лоуренс и Мартин Дэвис (редакторы), Frontiers of Consciousness: Chichele Lectures ( Oxford , 2008; онлайн-издание, Oxford Academic, 22 марта 2012 г.), https://doi.org/10.1093/acprof: oso/9780199233151. 001.0001, по состоянию на 26 мая 2023 г.

001.0001, по состоянию на 26 мая 2023 г.Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicFrontiers of Consciousness: Chichele LecturesCognitive PsychologyOxford Scholarship OnlineBooksJournals Мобильный Введите поисковый запрос

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicFrontiers of Consciousness: Chichele LecturesCognitive PsychologyOxford Scholarship OnlineBooksJournals Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Abstract

В последние годы сознание стало важной областью изучения в когнитивной сфере.

наук. Эта книга представляет собой междисциплинарное исследование сознания. Книга

проистекает из лекций Чичеле, прочитанных в All Souls College в Оксфорде, и включает

вклады «кто есть кто» властей обоих

философии и психологии. Результатом стал междисциплинарный том, посвященный

некоторые из самых больших и самых непроницаемых проблем в сознании. Книга

включает главы, рассматривающие очевидный объяснительный разрыв между наукой и

сознание, наше сознательное переживание таких эмоций, как страх, и

действия себя и других. Он рассматривает субъективные различия между двумя способами

в котором визуальная информация направляет поведение, и научное исследование

сознания у нечеловеческих животных. Он смотрит на проблемы, которые разум-мозг

отношение представляет для клинической практики, а также для теорий сознания.

Книга опирается на исследования в области философии, экспериментальной психологии, функциональной

визуализация головного мозга, нейропсихология, неврология и клиническая неврология.

Книга

проистекает из лекций Чичеле, прочитанных в All Souls College в Оксфорде, и включает

вклады «кто есть кто» властей обоих

философии и психологии. Результатом стал междисциплинарный том, посвященный

некоторые из самых больших и самых непроницаемых проблем в сознании. Книга

включает главы, рассматривающие очевидный объяснительный разрыв между наукой и

сознание, наше сознательное переживание таких эмоций, как страх, и

действия себя и других. Он рассматривает субъективные различия между двумя способами

в котором визуальная информация направляет поведение, и научное исследование

сознания у нечеловеческих животных. Он смотрит на проблемы, которые разум-мозг

отношение представляет для клинической практики, а также для теорий сознания.

Книга опирается на исследования в области философии, экспериментальной психологии, функциональной

визуализация головного мозга, нейропсихология, неврология и клиническая неврология.

Ключевые слова: сознание, когнитивные науки, лекции Чичеле, All Souls College, страх, волевые действия, визуальная информация, поведение, связь между разумом и мозгом, экспериментальная психология

Тема

Когнитивная психологияКоллекция: Оксфордская стипендия онлайн

Содержание

Передний вопрос

- Иллюстрация

- Страница авторского права

- Преданность

- Программа семинаров и лекций

- Предисловие

- Предисловие

- Авторы

- В память: Сьюзан Херли

- Расширять 1с

Сознание и объяснение

- Расширять 2

Объяснительные пробелы и дуалистические интуиции

- Расширять 3

Эмоциональная окраска сознания: как возникают чувства

- Расширять 4

Эмоции, синтаксические мысли высшего порядка и сознание

- Расширять 5

Сознательная и бессознательная визуальная обработка в человеческом мозгу

- Расширять 6

Видение, действие и осознание

- Расширять 7

Социальные функции сознания

- Расширять 8

Мы уже изучаем сознание?

- Расширять 9

Звериные машины? Вопросы животного сознания

- Расширять 10

Почему крыса не зверь-машина

- Расширять 11

Возникает ли сознание из мозга? Дилеммы осознания на практике и в теории

- 12 О вездесущности сознательно-бессознательных диссоциаций в нейропсихологии

Конец Материи

- Индекс

- Тарелки

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

Не используйте личную учетную запись Oxford Academic. - После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.