Эффекты восприятия: эффект ореола, эффект стереотипизации

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Владимирский государственный университет

имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

(ВлГУ)

Кафедра

«Психология личности и специальной педагогики»

Реферат

по дисциплине «Психология»

на тему:

«Эффекты восприятия: эффект ореола, эффект стереотипизации»

Выполнил:

Ст. гр. УПк – 213

Соколова П.Н.

пс.н., доц., Винарчик Е.А.

пс.н., доц., Винарчик Е.А.

Владимир, 2014

Содержание

Введение …………………………

1. Эффекты социального восприятия …………………………

2. Эффект ореола …………………………

3. Эффект стереотипизации …………………………

Заключение …………………………

Список используемой литературы ……………..………………………….

Введение

Установление контакта тесно связано

с восприятием партнера по общению и возникновением

первого впечатления о нем. Познание объекта

общения начинается со знакомства со сведениями

о человеке. Получение сведений от других

на этапе предобщения создает у человека

определенное мнение о будущем объекте

общения, установку на его восприятие.

Другим путем получения информации об

объекте общения является непосредственное

восприятие его при вхождении в прямой

контакт с ним. Даже беглый взгляд позволяет

многое увидеть в человеке: его внешний

вид, выражение лица, осанка, прическа,

одежда, манера себя вести, говорят, опрятен

ли он, каков уровень его культуры.

Познание объекта

общения начинается со знакомства со сведениями

о человеке. Получение сведений от других

на этапе предобщения создает у человека

определенное мнение о будущем объекте

общения, установку на его восприятие.

Другим путем получения информации об

объекте общения является непосредственное

восприятие его при вхождении в прямой

контакт с ним. Даже беглый взгляд позволяет

многое увидеть в человеке: его внешний

вид, выражение лица, осанка, прическа,

одежда, манера себя вести, говорят, опрятен

ли он, каков уровень его культуры.

Социальному восприятию присущи некоторые

особенные проявления шаблонные неточности

восприятия, называемые законами, эффектами

или ошибками восприятия. Эффекты социального

восприятия — одновременно и проявление

субъективности социального восприятия,

и типовые социальные шаблоны. Другими

словами, эти эффекты воспроизводятся

в силу двух различных причин: с одной

стороны, за ними стоят некоторые внутренние

закономерности социального восприятия,

с другой стороны — люди так видят происходящее,

потому что в данной общности так принято

и так всем привычно.

1. Эффекты социального восприятия

Большее значение, чем сами факты, имеет то, как мы их воспринимаем. Это как в еде — мы питаемся не тем, что съедаем, а тем, что усвоил наш организм. Оказывается, факты воспринимаются, “перевариваются” нами в значительной степени в зависимости от того, в каком обрамлении они попадают в поле нашего внимания. В числе таких “обрамляющих” обстоятельств можно выделить успех, достигнутый человеком в какой-то конкретной деятельности. Способен ли такой человек достичь большего или меньшего в других областях деятельности?

Отвечая на этот вопрос, важно разделить два обстоятельства: реальную способность (на большее или меньшее) и то, что считают по этому поводу окружающие.

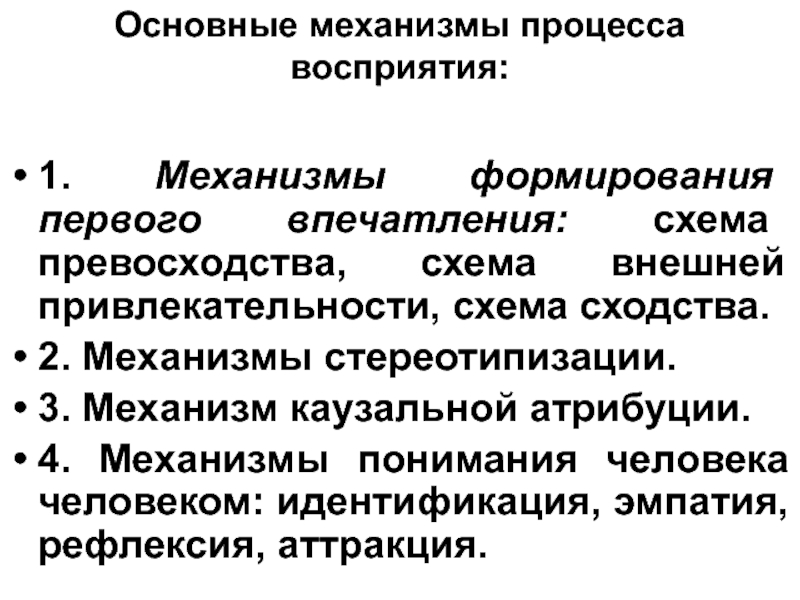

Список эффектов социального восприятия

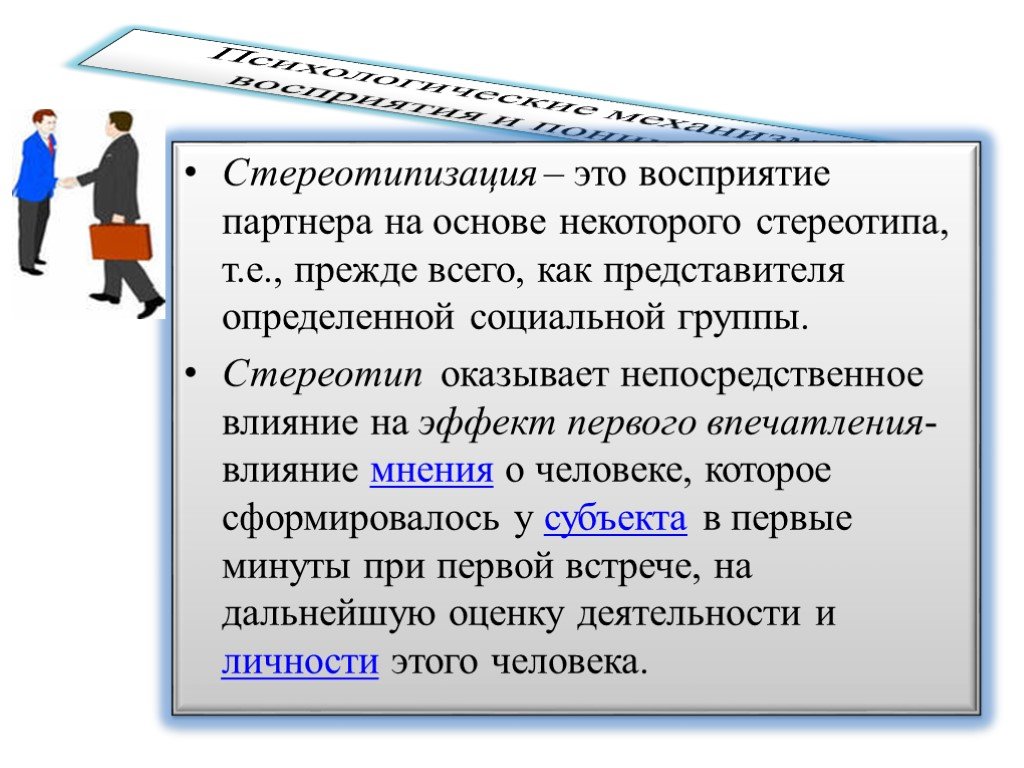

1. Эффекты стереотипизации. Наше восприятие других людей зависит и от того, как мы их «классифицируем»: подростки, женщины, безработные, политики, преподаватели, негры, гомосексуалисты, и т.д. Зная, как обычно ведут себя подростки, нам не обязательно долго разговаривать с конкретной группой подростков: в среднем мы не ошибемся. Такое стереотипное восприятие очень упрощает ориентировку в жизни, но одновременно с этим делает нас немного близорукими: конкретный подросток может оказаться совсем не таким, как мы привыкли ожидать.

2. Эффект предубеждения. Мы видим то, в чем убеждены, и в упор не замечаем то, что нашим убеждениям противоречит.

3. Эффект ореола: общее благоприятное или неблагоприятное мнение о человеке переносится на все остальные его черты.

О человеке, которого представили нам

достойно, мы думаем только хорошее и все

его черты приукрашиваем. Того, о ком нам

рассказали негатив, мы очерняем, в любом

случае — воспринимаем сквозь призму созданного

нам предубеждения.

О человеке, которого представили нам

достойно, мы думаем только хорошее и все

его черты приукрашиваем. Того, о ком нам

рассказали негатив, мы очерняем, в любом

случае — воспринимаем сквозь призму созданного

нам предубеждения.В эксперименте, проведенном Эшем (Asch, 1946), человек, объективно охарактеризованный как «умный, умелый, трудолюбивый, решительный, деловитый и благоразумный», был представлен одним испытуемым как слишком холодный, а другим — как слишком пылкий. Испытуемым предлагалось изложить свои впечатления об этом человеке, и они рисовали два совершенно разных портрета, один из которых включал все особенности холодного человека, а второй, наоборот, человека пылкого.

Возможно, сюда же можно отнести эффект красоты — внешне более привлекательному человеку приписывается больше положительных черт. Отсюда же выводится эффект авансирования — к разочарованию приводит отсутствие приписываемых ранее несуществующих достоинств и качеств.

4. Эффект каузальной атрибуции: чем меньше мы о человеке знаем, тем более склонны по поводу него глючить, придумывать о нем.

Обычному, распространенному

поведению людей мы чаще приписываем ситуационные

мотивы («это из-за ситуации!»), а нестандартному

— личные («это его решение или его внутренние

особенности»). Свои успехи мы чаще приписываем

себе, неудачи объясняем такой ситуацией.

Для чужих успехов и неудач — всё прямо

наоборот.

Обычному, распространенному

поведению людей мы чаще приписываем ситуационные

мотивы («это из-за ситуации!»), а нестандартному

— личные («это его решение или его внутренние

особенности»). Свои успехи мы чаще приписываем

себе, неудачи объясняем такой ситуацией.

Для чужих успехов и неудач — всё прямо

наоборот.5. Эффект авторитета. Скорее врач может убедить человека не курить, чем школьный приятель. По этой же причине реклама, стремящаяся увеличить спрос на кукурузные хлопья или моющие средства, часто прибегает к услугам популярных спортсменов или кинозвезд.

6. Феномен предположения о сходстве — человек считает, что «свои» относятся к остальным людям так же, как он.

Эффекты заинтересованности.

Люди чаще склоняются верить в то, что им выгодно, и готовы спорить с очевидностью, если она их не устраивает.

1. Эффект самоубеждения. Люди всегда охотнее укрепляют собственные установки и стереотипы, нежели меняют их. По-видимому, мы склонны учитывать только ту информацию, которая согласуется с нашими установками, и игнорировать то, что им не соответствует.

Если мы уже

имеем какое-то убеждение, мы склонны истолковывать

происходящее так, чтобы наше убеждение

подтвердилось.

Если мы уже

имеем какое-то убеждение, мы склонны истолковывать

происходящее так, чтобы наше убеждение

подтвердилось.Если на 10 водителей, допускающих небрежное управление автомобилем, приходится хотя бы одна женщина, то это автоматически «подтверждает» предубеждение, что женщины не умеют водить. Точно так же достаточно лишь одному безработному однажды отказаться от предложенной работы, как сразу же усиливается распространенное мнение, что все безработные лентяи.

2. Эффект когнитивного диссонанса. Когда нам нужно сделать выбор между двумя вещами, которые для нас одинаково привлекательны (продолжать курить или бросить) или находятся в противоречии (любить кого-либо, чьи убеждения или поведение отличаются от наших собственных), мы сделаем все возможное, чтобы ослабить возникающее несогласие, и отыщем тысячу доводов, чтобы убедить себя в том, что выбор, который мы собираемся сделать — наилучший.

Если человек решает продолжать курить,

он выдвинет, например, такие аргументы:

«Бросить курить — значит растолстеть»;

или «Когда я не курю, я становлюсь таким

раздражительным, что для других будет

лучше, если я курить не брошу»; или «Стоит

ли ради каких-нибудь двух или трех лишних

лет жизни все остальные годы лишать себя

этого удовольствия?».

3. Эффект когнитивного равновесия. Хайдер (Heider, 1958) предложил теорию, основанную на склонности человека отыскивать такие установки, которые могли бы поддержать на высоком уровне гармоничные отношения и «равновесие» между ним и другими людьми, и, наоборот, избегать таких установок, которые могли бы привести к нарушению этой гармонии. Таким образом, гармоничность в системе убеждений человека будет тем выше, чем больше общих взглядов он разделяет с другим человеком, к которому он испытывает привязанность. В тех случаях, когда аффективная связь нарушается из-за расхождений во взглядах, мы стараемся преуменьшать или даже вообще отрицать это расхождение, а иногда и убедить себя, что вопреки очевидным фактам установки другого человека в основе своей согласуются с нашими собственными.

Молодой человек, имеющий брата-гомосексуалиста, будет поддерживать с ним такие же взаимоотношения, какие сложились прежде, систематически избегая, например, обсуждения с ним больного вопроса или же говоря себе, что его брат, должно быть, ужасно страдает от того, что с ним приключилось, и что он, безусловно, сделает все возможное, чтобы изменить свою ориентацию.

4. Внутригрупповой фаворитизм — «свои» кажутся лучшими.

Эффекты последовательности.

Любую новую информацию мы воспринимаем на основе информации, которая ей предшествовала. Первая информация окрашивает последующую, укрепляет или ослабляет ее.

1. Эффект первичности (эффект первого впечатления, эффект знакомства): первая информация переоценивается по отношению к последующей.

2. Эффект новизны: новой информации о неожиданном поведении хорошо знакомого, близкого человека придаётся большее значение, чем всей информации, полученной о нём ранее.

3. Эффект повторения.

Чем чаще

и со всех сторон повторяется сообщение,

тем в большей степени люди склонны ему

верить. «Все говорят — значит, правда!».

Если сообщение часто повторяется по радио

и телевидению, ему верят практически

все.

Чем чаще

и со всех сторон повторяется сообщение,

тем в большей степени люди склонны ему

верить. «Все говорят — значит, правда!».

Если сообщение часто повторяется по радио

и телевидению, ему верят практически

все.4. Эффект роли — поведение, определяемое ролевыми функциями, принимается за личностную особенность.

5. Эффект физиогномической редукции — вывод о присутствии психологической характеристики делается на основе черт внешности.

Другие эффекты.

1. Эффект ожидания — ожидая от человека определённой реакции, мы провоцируем его на неё.

2. Эффект отрицательной асимметрии начальной самооценки — во времени есть тенденция к противоположному внутригрупповому фаворитизму.

3. Презумпция взаимности — человек считает, что «другой» относится к нему так, как он относится к «другому».

4. Эффект проекции — человек исходит из того, что другие обладают такими же качествами, как он.

5. Феномен игнорирования информационной ценности неслучившегося — информация о том, что могло бы произойти, но не произошло игнорируется.

6. Эффект присутствия — чем лучше человек чем-то владеет, тем лучше он делает это на глазах у окружающих, чем в одиночестве.

7. Эффект снисходительности — руководитель гипертрофирует позитивные черты подчинённых и недооценивает негативные (характерно для руководителя попустительского и, в какой-то мере, демократического стиля).

8. Эффект гипервзыскательности — руководитель гипертрофирует негативные черты подчинённых и недооценивает позитивные (характерно для руководителя авторитарного стиля).

2. Эффект ореола

Изучая процесс восприятия, психологи отметили некоторые типичные искажения представлений о другом человеке, которые мы должны знать и учитывать. К их числу относится эффект ореола. Он проявляется в приписывании человеку, о котором имеется благоприятное мнение, положительных оценок и тех качеств, которые в данный момент не наблюдаются. И, наоборот, если общее впечатление о человеке отрицательно, то даже хорошие его поступки истолковываются как негативные.

Эффект ореола – это тенденция оценщика (эксперта, судьи и т. д.) присуждать индивидууму высокие оценки по множеству черт вследствие убеждения, что этот индивидуум обладает определенной сильно выраженной чертой: по-видимому, такая оцениваемая черта оказывает избыточное влияние на другие черты. Эффект впервые получил свое практическое подтверждение в работах Э. Л. Торндайка. Эффект ореола наносит серьезный ущерб системам оценки, так как он маскирует наличие индивидуальной переменчивости по различным оценочным шкалам. Было высказано много предложений по его преодолению, например, оценивать всех людей по одной черте, прежде чем переходить к следующей; варьировать привязку шкалы, привлекать оценщиков с одинаковым уровнем знания, и проводить интенсивное обучение оценщиков. Последний способ, по-видимому, является наиболее эффективным и наиболее часто используемым подходом для противодействия.

С эффектом ореола тесно связан «эффект дьявола» («devil effect»), при котором оценивающий присуждает индивидууму низкие оценки по множеству черт вследствие убеждения, что этот индивидуум имеет низкую степень выраженности некоторой черты, которая считается очень важной.

Эффект ореола (или дьявола) обычно увеличивается

пропорционально тому, в какой степени

оцениваемая черта оказывается неопределенной,

трудной для измерения или рассматриваемой

как входящая в состав другой оцениваемой

черты.

Эффект ореола (или дьявола) обычно увеличивается

пропорционально тому, в какой степени

оцениваемая черта оказывается неопределенной,

трудной для измерения или рассматриваемой

как входящая в состав другой оцениваемой

черты.Эффект ореола базируется на коварном психологическом свойстве — человеческой склонности мыслить ложными аналогиями. Он состоит из двух распространенных стереотипов-заблуждений.

1. «Рядом — значит вместе». Вследствие этого феномена нахождение рядом со знаменитым или высокопоставленным человеком несколько повышает статус в глазах окружающих. Не случайно те, кто запечатлен на фото рядом с «большими» людьми, с удовольствием демонстрирует эти фотографии всем друзьям и знакомым. Мол, я с ними на короткой ноге. Аналогично политики обожают находиться в компании популярных артистов или спортсменов. В этом случае частичка любви и обожания, которые народ дарит своим кумирам, автоматически проецируется и на ничем не примечательных «слугах народа».

2. Второй стереотип состоит в следующем: человека, добившегося весомых успехов в какой-то конкретной области, окружающие считают способным на большее и в других делах. Многочисленные факты доказывают, что это всего лишь распространенное заблуждение. Есть множество примеров, когда люди, которые блестяще делают одно дело, во всем остальном оказываются абсолютно беспомощными.

Шпаргалка по «Психологии»

| 11.Эффекты межличностного восприятия. | |

| В процессе восприятия нередко совершаются

ошибки которые связаны с эффектами восприятия,

к ним относят: эффект бумеранга, эффект

первичности и новизны, эффект ореола,

эффект первого впечатления(установки),

эффект стереотипизации. 1.Эффект

бумеранга — наблюдающийся главным образом

в психологии эффект, заключающийся в

том, что при некоторых

воздействиях источника

информации на аудиторию

или на отдельных лиц

получается результат,

обратный ожидаемому. 2. Эффект первичности и Эффект новизны (недавности) .Эффект недавности (известный больше как эффект новизны) изучается при восприятии людьми друг друга и заключается в том, что по отношению к знакомому человеку наиболее значимой оказывается последняя, т. е. более новая, информация о нем, тогда как по отношению к незнакомому человеку более значима первая информация. 3.Эффект

ореола — распространение в условиях

дефицита информации о человеке общего

оценочного впечатления о нем на восприятие

его поступков и личностных качеств. При

формировании и развитии первого впечатления

о человеке эффект ореола может выступать

в форме позитнвной оценочной пристрастности

(«положительный ореол») и негативной

оценочной пристрастности («отрицательный

ореол»). | |

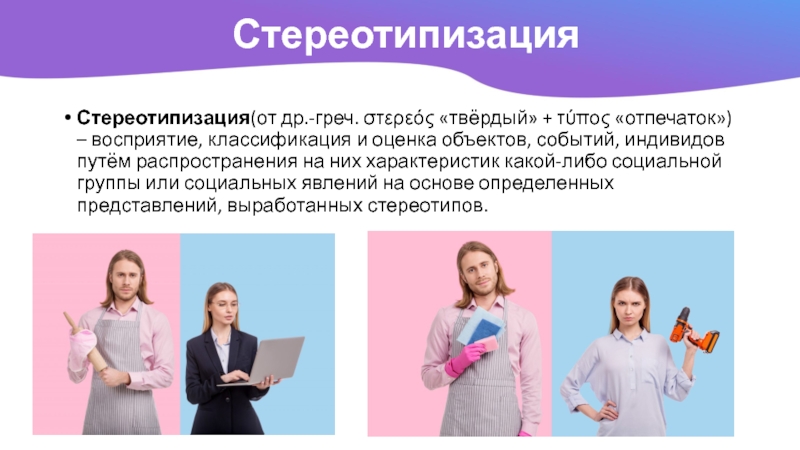

4..Явление

стереотипизации. Впервые термин «социальный

стереотип» был введен У. Липпманом

в 1922 г., стереотип — это некоторый устойчивый

образ какого-либо явления или человека,

которым пользуются как известным «сокращением»

при взаимодействии с этим явлением. Стереотипы

в общении, возникающие, в частности, при

познании людьми друг друга, имеют и специфическое

происхождение, и специфический смысл. Как правило, стереотип возникает на основе

достаточно ограниченного прошлого опыта,

в результате стремления строить выводы

на базе ограниченной информации. Очень

часто стереотип возникает относительно

групповой принадлежности человека, например

принадлежности его к какой-то профессии.

Тогда ярко выраженные профессиональные

черты у встреченных в прошлом представителей

этой профессии рассматриваются как черты,

присущие всякому представителю этой

профессии («все учительницы назидательны»,

«все бухгалтеры — педанты» и т.д.).

Здесь проявляется тенденция «извлекать

смысл» из предшествующего опыта, строить

заключения по сходству с этим предшествующим

опытом, не смущаясь его ограниченностью.

Как правило, стереотип возникает на основе

достаточно ограниченного прошлого опыта,

в результате стремления строить выводы

на базе ограниченной информации. Очень

часто стереотип возникает относительно

групповой принадлежности человека, например

принадлежности его к какой-то профессии.

Тогда ярко выраженные профессиональные

черты у встреченных в прошлом представителей

этой профессии рассматриваются как черты,

присущие всякому представителю этой

профессии («все учительницы назидательны»,

«все бухгалтеры — педанты» и т.д.).

Здесь проявляется тенденция «извлекать

смысл» из предшествующего опыта, строить

заключения по сходству с этим предшествующим

опытом, не смущаясь его ограниченностью.

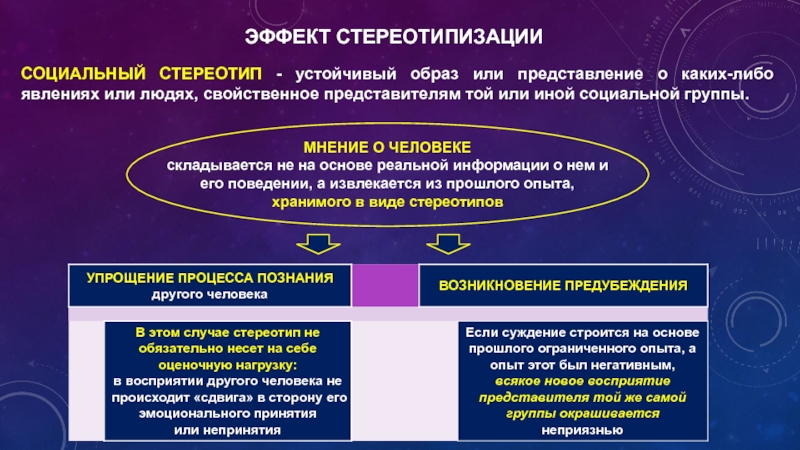

Стереотипизация в процессе познания людьми друг друга может привести к двум различным следствиям.

1.К

упрощению процесса познания другого

человека; в этом случае стереотип не обязательно

несет на себе оценочную нагрузку: в восприятии

другого человека не происходит «сдвига»

в сторону его эмоционального принятия

или непринятия. Остается просто упрощенный

подход, который, хотя и не способствует

точности построения образа другого, заставляет

заменить его часто штампом, но тем не

менее в каком-то смысле необходим, ибо

помогает сокращать процесс познания.

Остается просто упрощенный

подход, который, хотя и не способствует

точности построения образа другого, заставляет

заменить его часто штампом, но тем не

менее в каком-то смысле необходим, ибо

помогает сокращать процесс познания.

2.К возникновению предубеждения. Если суждение строится на основе прошлого ограниченного опыта, а опыт этот был негативным, всякое новое восприятие представителя той же самой группы окрашивается неприязнью. Особенно распространенными являются этнические стереотипы, когда на основе ограниченной информации об отдельных представителях каких-либо этнических групп строятся предвзятые выводы относительно всей группы .

5. Эффе́кт пе́рвого впечатле́ния(установки) — влияние мнения о человеке, которое сформировалось у субъекта в первые минуты при первой встрече, на дальнейшую оценку деятельности и личности этого человека.

Этот

эффект позволяет выносить быстрое

и обобщенное впечатление о вновь

встреченном человеке и использовать

это впечатление для построения

дальнейшего общения. Первое впечатление

может формироваться субъектом

намеренно или непроизвольно. Факторами

этого впечатления могут

Первое впечатление

может формироваться субъектом

намеренно или непроизвольно. Факторами

этого впечатления могут

12.Основные направления исследования малых групп.

Три основных направления: 1) социометрическое, 2) социологическое, 3) школа «групповой динамики».

1.Социометрическое направление в изучении малых групп связано с именем Дж. Морено.

В обществе можно выделить две структуры отношений:

-макроструктуру ( «пространственное» размещение индивидов в различных формах их жизнедеятельности)

— микроструктуру, структуру психологических

отношений индивида с окружающими его

людьми.

Все конфликты обусловлены несовпадением микро- и макроструктур: система симпатий и антипатий, выражающих психологические отношения индивида, часто не вмещается в рамки макроструктуры, а ближайшим окружением оказывается не обязательно окружение, состоящее из приемлемых в психологическом отношении людей.

Задача состоит в перестраивании макроструктуры таким образом, чтобы привести ее в соответствие с микроструктурой.

Недостатки подхода.

1.Фокус исследований малых групп в рамках данного направления сужался до минимума: предполагалось исследование лишь структуры психологических, т.е. межличностных отношений, непосредственных эмоциональных контактов между людьми.

2. Отсутствие ответа на вопрос о мотивах выбо-ра.

Указывая недостатки социометрической методики, в первую очередь необходимо говорить о недопустимости ее рассмотрения как общего метода изучения малых групп.

Аспект

деятельности малых групп в ней не представлен:

рождается представление о достаточности

исследования только пласта собственно

эмоциональных отношений.

2.Социологическое направление.Эксперименты Мэйо.( Компания Вестерн Электрик столкнулась с фактом понижения производительности труда сборщиц реле в Хоторне)

1.Открыл факт участия работниц в эксперименте: осознание важности происходящего, своего участия в каком-то мероприятии, внимания к себе привело к большему включению в производственный процесс и росту производительности труда, даже в тех случаях, когда отсутствовали объективные улучшения. Мэйо истолковал это как проявление особого чувства социабильности — потребности ощущать себя «принадлежащим» к какой-то группе.

2.Второй линией интерпретации явилась идея о существовании внутри рабочих бригад особых неформальных отношений, которые как раз и обозначились, как только было проявлено внимание к нуждам работниц, к их личной «судьбе» в ходе производственного процесса.

Мэйо сделал вывод о

наличии наряду с формальной

еще и неформальной

структуры в бригадах,

но и о значении последней.

Теоретическое значение открытий Мэйо состоит в получении нового факта — существования в малой группе двух типов структур,

3.Школа «групповой динамики» наиболее «психологическое» направление исследований малых групп К. Левина. Центральная идея теории поля, что законы социального поведения следует искать через познание психологических и социальных сил, его детерминирующих,

Метод анализа психологического поля — создание в лабораторных условиях групп с заданными характеристиками и последующее изучение функционирования этих групп. Вся совокупность этих исследований называлась «групповой динамикой».Весь набор проблем малой группы был представлен в работах этого направления.

Влияние «гр.динамики»:

1.В рамках этого направления были высказаны чрезвычайно важные идеи относительно групповых процессов.

2.С

другой стороны, теоретический

контекст — конструкции теории поля —

является в значительной мере устаревшим. Но

отбрасывание теоретической концепции

Левина сочетается с полным или почти

полным принятием созданных им методик.

Они «работают» и в других теоретических

рамках.

Но

отбрасывание теоретической концепции

Левина сочетается с полным или почти

полным принятием созданных им методик.

Они «работают» и в других теоретических

рамках.

Выводы: Хотя три рассмотренных направления несоизмеримы (трудно сопоставлять значение теоретических посылок Морено и результатов левиновских исследований), каждое из них задало определенную линию в изучении малых групп. Но ни одно из них не предложило решений, которые бы позволили подойти к анализу малых групп с точки зрения специфического содержания групповой деятельности, нигде не была подчеркнута специфика малых групп как элементов общественной структуры), ни в одном из них также не задан в качестве основополагающего принцип реализации в малой группе определенного вида общественных отношений.

Поэтому все перечисленные подходы не

дают целостной программы исследования

реальных малых групп, функционирующих

в определенном типе общества.

13.Феномен группового давления. Основные результаты и критический анализ исследований С.Аша и Р.Кратчфилда.

Это феномена конформизма(«

Конформность констатируется там и тогда, где и когда фиксируется наличие конфликта между мнением индивида и мнением группы и преодоление этого конфликта в пользу группы.

Различают

—внешнюю конформность, когда мнение группы принимается индивидом лишь внешне, а на деле он продолжает ему сопротивляться,

—внутреннюю (иногда именно это и называется подлинным

конформизмом), когда индивид действительно

усваивает мнение большинства. Внутренняя

конформность и есть результат преодоления

конфликта с группой в ее пользу.

Внутренняя

конформность и есть результат преодоления

конфликта с группой в ее пользу.

В

исследованиях конформности обнаружилась

еще одна возможная позиция, которую

оказалось доступным

Впервые

модель конформности была продемонстрирована в известных экспериментах

С. Аша, осуществленных в 1951 г. Эксперименты

эти считаются классическими, несмотря

на то, что они подверглись весьма серьезной

критике.(подставная группа склоняет к

непр.ответу , выбрать из 3-ех линий в левой

руке ту, кот.соответствует линии в правой

руке). В эксперименте

Аша более одной трети (37%) продемонстрировали

конформное поведение. Все испытуемые

утверждали, что мнение большинства давит

весьма сильно, и даже «независимые»

признавались, что противостоять мнению

группы очень тяжело, так как всякий раз

кажется, что ошибаешься именно ты.

Существуют многочисленные модификации экспериментальной методики Аша (например, методика Р.Крачфилда), но суть ее остается – это метод «подставной группы», причем сама группа набрана специально для целей эксперимента в условиях лаборатории.

1.В большинстве объяснений исследователями было принято, что конформность не есть строго личностная характеристика индивида(т.к. сначала думали, что причина в низ.самооценке).. Конечно, и эти показатели достаточно значимы; например, было установлено, что на степень конформности влияют и менее развитый интеллект, и более низкий уровень развития самосознания, и многие другие обстоятельства подобного толка.

2.Степень

конформности зависит

и от таких факторов,

как характер ситуации

эксперимента и

состав, структура

группы. Однако роль именно этих характеристик

не была выяснена до конца(т.к. из-за лаб.хар-ра

группы нельзя учесть фактор значимости

высказываемого мнения для индивида).

Угроза стереотипа: определение и примеры

- Угроза стереотипа относится к психологическому феномену, когда человек чувствует риск подтверждения негативного стереотипа о группе, с которой он себя идентифицирует.

- Угроза стереотипов способствует разрыву в достижениях и возможностях между расовыми, этническими, гендерными и культурными группами, особенно в учебе и на рабочем месте.

- Доказано, что такие вмешательства, как обучение угрозе стереотипов и установке на рост, выполнение заданий по самоутверждению и выявление положительных образцов для подражания, оказывают положительное влияние на борьбу с угрозой стереотипов.

Содержание

Исходная информация

Термин «угроза стереотипа» был впервые определен исследователями Стилом и Аронсоном как «подверженность риску подтверждения негативного стереотипа о своей группе в качестве собственной характеристики» (Steele et al., 1995). .

Другими словами, угроза стереотипа относится к страху человека, что его действия или поведение будут поддерживать негативные представления о группе, к которой он принадлежит.

Например, если человек обеспокоен тем, что плохая успеваемость на тесте подтвердит негативные представления людей об интеллекте их расы, пола, культуры, этнической принадлежности или других форм идентичности, он испытывает угрозу стереотипов.

Последствия угрозы стереотипам особенно очевидны в классе, но они также могут преследовать человека на рабочем месте и на протяжении всей его жизни.

Первоначальное исследование этого эффекта Стилом и Аронсоном рассматривало успеваемость чернокожих и белых студентов по академическому тесту, в частности, 30-минутному тесту, состоящему из вопросов вербальной части экзамена на выпускной экзамен (GRE).

Стил и Аронсон выбрали эту процедуру в ответ на расовый стереотип о том, что чернокожие учащиеся менее умны или менее способны, чем белые учащиеся.

Принимая во внимание этот стереотип, угрожающий академическим способностям чернокожих учащихся, исследователи предположили, что, когда чернокожие учащиеся внушают себе, что тест служит диагностикой их интеллектуальных способностей, они будут работать хуже, чем белые учащиеся.

Подтвердив свои подозрения, выводы Стила и Аронсона показали, что чернокожие участники отставали от белых участников, когда тест был помечен как диагностический для интеллектуальных способностей, но они одинаково хорошо справлялись, когда тест был помечен как недиагностический (Steele et al., 19).95).

Назвав тест диагностикой интеллекта в условиях угрозы стереотипа, эксперимент фактически сделал чернокожих студентов более уязвимыми для суждений об академических способностях их расы.

Итак, когда их умственная энергия расходуется на сомнения и страх неудачи, их академическая успеваемость по иронии судьбы ухудшается.

Примеры

Первоначальное исследование угрозы стереотипов, проведенное Стилом и Аронсоном в 1995 году, исследовало взаимосвязь между расой и академической успеваемостью.

С тех пор дополнительные исследования подтвердили роль угрозы стереотипов в негативном влиянии на успеваемость чернокожих учащихся (Osborne et al., 2001).

Однако, помимо расы, угроза стереотипа припоминания может быть связана с негативными стереотипами в отношении любого аспекта личности, такого как этническая принадлежность, культура, пол, сексуальная ориентация и т. д.

д.

Например, Спенсер и его коллеги показали, что угроза стереотипов может также лежать в основе гендерных различий в успеваемости по математике (Spencer et al., 19).99).

Основываясь на культурном убеждении, что женщины обладают более слабыми математическими способностями, исследователи в этом исследовании выдвинули гипотезу о том, что уменьшение угрозы стереотипов может помочь устранить гендерные различия в успеваемости по математике.

В поддержку своей гипотезы их результаты показали, что, когда математический тест описывался как производящий гендерные различия, женщины справлялись хуже, но когда тест описывался как не производящий гендерных различий, женщины справлялись одинаково хорошо.

Помимо расы и пола, угроза стереотипов также была распространена на исследования неуспеваемости учащихся из семей с низким социально-экономическим статусом (СЭС).

В исследовании, проведенном Croizet и его коллегами, исследователи показали, что, когда тест описывался как измерение интеллектуальных способностей, участники с более низким SES показали худшие результаты, чем участники с более высоким SES, но это различие исчезло, когда тест был помечен как недиагностический (Croizet et al. др., 2021).

др., 2021).

Эти результаты решительно опровергают культурное мнение о том, что представители более низкого уровня SES обладают меньшими интеллектуальными способностями. Наоборот, подобные исследования показывают, что социальные стереотипы на самом деле могут сдерживать людей от академических достижений, которых они могли бы достичь в противном случае.

Будь то раса, пол, СЭС или какая-либо другая форма идентичности, очевидны примеры угрозы стереотипов, влияющей на достижения стигматизированных групп.

Теории угрозы стереотипам

Как показывают эти примеры, угроза стереотипов является очень распространенной проблемой, которая преувеличивает расовые и гендерные различия в производительности, но что на самом деле вызывает этот эффект угрозы стереотипов?

В недавних адаптациях исследований угроз стереотипов исследователи связали угрозу стереотипов с идеей «неопределенности принадлежности», которая подрывает чувство социального признания и идентичности человека (Walton et al. , 2007).

, 2007).

Стремление к социальной принадлежности является основной человеческой мотивацией, и члены стигматизированных групп могут быть более неуверенными в своих социальных связях, чем другие.

Таким образом, чтобы установить чувство принадлежности, люди могут делать все возможное, чтобы избежать угрозы смущения или неудачи, которые могут возникнуть в результате подтверждения негативных стереотипов об их идентичности.

В соответствии с этой идеей теория Инзлихта «стигма как истощение эго» также предполагает, что стигма истощает ресурсы саморегуляции человека, ухудшая его выполнение при выполнении следующих задач (Inzlicht et al., 2006).

В этом исследовании Инзлихт обсуждает, как у членов стигматизированной группы может быть меньше ресурсов для регулирования своих действий или поведения, когда они чувствуют, что находятся в угрожающей или дискриминационной среде.

Другими словами, когнитивные способности человека можно рассматривать как топливный бак, который заводится на полную, но когда люди сталкиваются с дискриминацией или негативными стереотипами, это топливо расходуется на сосредоточение внимания на сомнениях или беспокойстве о своих способностях.

В результате стигматизированные люди тратят так много умственной энергии, беспокоясь о своих талантах, навыках или способностях, что у них не остается умственной энергии, чтобы полностью реализовать свой потенциал в следующих задачах.

Угроза стереотипов и разрыв в достижениях

Угроза стереотипов особенно опасна из-за далеко идущего воздействия, которое она оказывает не только на человека, но и на общество в целом.

Например, на индивидуальном уровне угроза стереотипов может усилить тревогу и стресс, поскольку люди активно пытаются опровергнуть негативные стереотипы о себе.

Столкнувшись с негативными стереотипами и опасаясь, что они подтвердят их, люди могут стать менее заинтересованными в определенных предметных областях или областях интересов.

Устанавливая этот страх того, что человек может подтвердить негативные стереотипы о своей группе (например, о меньших интеллектуальных способностях), угроза стереотипа может также привести к отсутствию уверенности, сомнениям, саморазрушительному поведению и отстраненному отношению.

По иронии судьбы, такое негативное поведение может привести к самоисполняющемуся пророчеству для человека, который в конечном итоге будет жить в соответствии с этим негативным стереотипом.

На самом деле, люди могут даже полностью изменить свою карьеру или устремления, чтобы избежать угрозы неудачи, которую общество приписывает их идентичности.

Например, женщина, которая интересуется математикой, может все же отказаться от специальности или карьеры в области STEM, опасаясь, что она окажется хуже, чем ее коллеги-мужчины, что приведет к меньшему количеству женщин в областях STEM.

На социальном уровне комбинированное воздействие этих стереотипных угроз приводит к культуре, в которой люди определенных групп или идентичностей с самого начала являются инвалидами.

Создавая высокую когнитивную нагрузку из уязвимостей и сомнений, угроза стереотипов может снизить академическую направленность и успеваемость, способствуя давнему расовому и гендерному разрыву в успеваемости.

Например, стандартизированное тестирование в школе представляет собой одно из таких мест, где воздействие угрозы стереотипов особенно заметно.

В настоящее время такие экзамены, как SAT, ACT и GRE, являются важными компонентами приложений для поступления в высшие учебные заведения. И хотя было много аргументов в пользу ненадежности этих экзаменов и присущей им несправедливости, большинство высших учебных заведений по-прежнему требуют их при приеме.

Сторонники стандартизированных тестов утверждают, что эти экзамены должны отражать академические способности и навыки рассуждения, но противники говорят, что они, вероятно, измеряют доступ к возможностям в большей степени, чем академические способности.

Очевидные расовые и SES-разрывы в результатах SAT свидетельствуют о заявлениях противников стандартного теста, поскольку белые и богатые люди продолжают превосходить чернокожих, латиноамериканцев и учащихся с низким доходом.

Учитывая то значение, которое общество придает стандартизированным тестам как диагностике интеллектуальных способностей, неудивительно, что угроза стереотипов может играть роль в преувеличении этих разрывов в баллах.

Кроме того, поскольку результаты тестов влияют на возможности и социальную мобильность стигматизированных групп, неравенство в распределении баллов SAT отражает и усиливает расовое неравенство между поколениями (Reeves & Halikias, 2017).

В результате последствия угрозы стереотипов сегодня продолжают способствовать будущему этому давнему разрыву в достижениях.

После школы последствия угрозы стереотипов могут также сопровождать людей на рабочем месте. Ранее в этой статье обсуждалось, как можно изменить всю траекторию карьеры, учитывая неуверенность в себе, вызванную угрозой стереотипов.

Угроза стереотипов может помешать людям подавать заявления о приеме на работу, просить о продвижении по службе или уверенно работать в организации. Кроме того, работники, которые сталкиваются с негативными стереотипами в отношении своей производительности или интеллектуальных способностей, могут проявлять большую тревогу, меньше усилий и меньше творчества на работе.

Помимо снижения эффективности или производительности на рабочем месте, угроза стереотипов также играет роль в снижении представленности стигматизированных групп в корпорациях.

Например, поскольку угроза стереотипов преследует людей из академических кругов на рабочем месте, могут быть последующие последствия, такие как неравенство в количестве женщин на руководящих должностях и более низкая представленность этнических меньшинств на должностях руководителей.

Таким образом, разрыв в достижениях существует не только в академических кругах. Вместо этого он следует за людьми в их карьере и в остальной части их жизни.

Как бороться с угрозой стереотипов

Учитывая далеко идущие последствия угрозы стереотипов, было проведено много исследований о том, как уменьшить их последствия и помочь стигматизированным группам добиться успеха, не опасаясь дискриминации.

Во-первых, некоторые вмешательства показали, что простое информирование людей об угрозе стереотипов снижает ее эффект.

В одном исследовании успеваемости женщин по математике не было обнаружено существенной разницы в баллах между мужчинами и женщинами в условиях, при которых объяснялась угроза стереотипов (Johns et al. , 2005).

, 2005).

Потенциально это может быть связано с идеей о том, что обучение людей угрозе стереотипов позволяет людям приписывать тревогу и стресс внешним стереотипам, а не своим внутренним сомнениям.

Кроме того, прививая учащимся установку на рост (или идею о том, что интеллект — это приобретенная, а не фиксированная черта), можно значительно снизить угрозу стереотипов.

В одном исследовании, посвященном этому вмешательству, чернокожие учащиеся, которых поощряли рассматривать интеллект как податливую черту, сообщили о большем удовольствии и вовлеченности в учебу, и они получили более высокие средние баллы, чем контрольные группы (Aronson et al., 2002).

Обучая интеллекту как черте, которую можно изменить собственными усилиями и вниманием, установка на рост делает успеваемость учащихся менее уязвимой для угрозы стереотипов, помогая им поддерживать взаимодействие с учеными, не сомневаясь в своих способностях.

Опираясь на эту теорию установки на рост, также было доказано, что меры по самоутверждению помогают бороться с последствиями угрозы стереотипов. Самоутверждение относится к признанию и утверждению ценности себя и своих способностей.

Самоутверждение относится к признанию и утверждению ценности себя и своих способностей.

В одном из исследований этой техники, проведенном Коэном и его коллегами, чернокожим ученикам дали краткое письменное задание в классе, подтверждающее их личную адекватность.

В результате этого задания оценки учащихся значительно улучшились, сократив расовый разрыв в успеваемости на сорок процентов (Cohen et al. 2006). Помогая учащимся признать свои способности и таланты, задания по самоутверждению, подобные этим, могут творить чудеса в укреплении уверенности учащихся и преодолении внутренних стереотипов.

Наконец, образцы для подражания могут сыграть важную роль в снижении угрозы стереотипов.

Одно исследование образцов для подражания показало, что, когда студентки колледжа впервые прочитали о женщинах, преуспевших в архитектуре, юриспруденции, медицине и изобретательстве, они значительно лучше справились со сложным тестом по математике (McIntyre et al. , 2003).

, 2003).

Важность этого исследования заключается в том, что оно показывает, что репрезентация не обязательно означает физическое знакомство с контрстереотипными образцами для подражания. Вместо этого увеличение представленности и борьба с негативными стереотипами на телевидении, в кино или в литературе также могут иметь желаемый эффект изменения общественного восприятия стигматизированных групп.

Кроме того, знакомство с этими контрстереотипными образцами для подражания в раннем возрасте может повлиять на устремления, выбор профессии и уверенность в себе у детей, которые могут сохраняться во взрослой жизни.

Осуществляя эти меры, учебные заведения и рабочие места могут бороться с угрозой стереотипов и строить более справедливое и менее дискриминационное общество, двигаясь вперед.

Ссылки

Аронсон, Дж., Фрид, С.Б., и Гуд, С. (2002). Уменьшение влияния угрозы стереотипов на

Студенты афроамериканских колледжей, формирующие теории интеллекта. Журнал экспериментальной социальной психологии, 38 , 113-125.

Журнал экспериментальной социальной психологии, 38 , 113-125.

Коэн, Г.Л., Гарсия, Дж., Апфель, Н. и Мастер, А. (2006). Сокращение разрыва в расовых достижениях: социально-психологическое вмешательство

. Наука, 313 , 1307-1310.

Круазет, Дж. К., и Клэр, Т. (1998). Расширение понятия угрозы стереотипа социальному классу: 90 163 умственная отсталость студентов из низкого социально-экономического положения. Бюллетень личности и социальной психологии, 24 (6), 588-594.

Инзлихт, М., Маккей, Л., и Аронсон, Дж. (2006). Стигма как истощение эго: как предубеждение

влияет на самоконтроль. Психологическая наука, 17 (3), 262-269.

Джонс, М., Шмадер, Т., и Мартенс, А. (2005). Знание — полдела: Преподавание угрозы стереотипа

как средство улучшения успеваемости женщин по математике. Психологические науки, 16 (3), 175-179.

Макинтайр, Р. Б., Полсон, Р., и Лорд, К. (2003). Устранение угрозы женского стереотипа

в математике за счет выделения групповых достижений. Журнал экспериментальной социальной психологии, 39 , 83-90.

Журнал экспериментальной социальной психологии, 39 , 83-90.

Ривз, Р. В., & Халикиас, Д. (2017, 15 августа). Различия между расами в результатах SAT подчеркивают 90 163 неравенства и препятствуют продвижению по карьерной лестнице. Брукингс. Получено 11 января 2022 г. с https://www.brookings.edu/research/race-gaps-in-sat-scores-highlight-inequality-and-hinder-upward-mobility/ 9.0011

Спенсер, С.Дж., Стил, К.М., и Куинн, Д.М. (1999). Угроза стереотипов и женская успеваемость по математике

. Журнал экспериментальной социальной психологии, 35 (1), 4-28.

Стил, К.М., и Аронсон, Дж. (1995). Стереотипная угроза и результаты интеллектуального теста

афроамериканцев. Журнал личностной и социальной психологии , 69 (5), 797.

Осборн, Дж. В. (2001). Проверка угрозы стереотипа: объясняет ли тревога расовые и половые различия

в достижении?. Современная педагогическая психология, 26 (3), 291-310.

Уолтон, Г. М., и Коэн, Г. Л. (2007). Вопрос принадлежности: раса, социальная пригодность и достижение

М., и Коэн, Г. Л. (2007). Вопрос принадлежности: раса, социальная пригодность и достижение

. Журнал индивидуальной и социальной психологии, 92 (1), 82.

Дополнительная информация

Steele, CM, & Aronson, J. (1995). Угроза стереотипов и интеллектуальные тесты афроамериканцев. Журнал личности и социальной психологии, 69(5), 797.

Аронсон, Дж., Лустина, М.Дж., Гуд, К., Кио, К., Стил, К.М., и Браун, Дж. (1999). Когда белые люди не умеют считать: необходимые и достаточные факторы угрозы стереотипам. Журнал экспериментальной социальной психологии, 35 (1), 29-46.

Угроза стереотипам

Прошлая неделя была неделей финалов в CSU. Студенты сидели по углам и растянулись снаружи, просматривая записи. Преподаватели проверяли и выставляли оценки, и вся эта оценочная деятельность заставила меня задуматься об угрозе стереотипа , с которым столкнулись некоторые студенты, когда мы все работали над завершением семестра.

Угроза стереотипа — это явление, при котором, если человека оценивают в области, где его группа считается плохо работающей, этот человек испытывает более высокий уровень стресса, пытаясь доказать ошибочность стереотипа. Этот дополнительный стресс негативно влияет на их производительность и способствует циклу, когда человек, испытывающий угрозу стереотипа, затем подтверждает стереотип для себя и других. Угроза стереотипов была впервые концептуализирована и исследована Стилом и Аронсоном в середине девяностых, когда они показали, что афроамериканцы хуже справлялись с тестом на интеллект, когда перед тестированием использовался стереотип о том, что афроамериканцы имеют тенденцию хуже справляться с этими тестами. Эффекты угрозы стереотипов также были продемонстрированы в исследованиях, оценивающих девочек и женщин по математике и оценивающих белых людей по легкой атлетике.

Этот дополнительный стресс негативно влияет на их производительность и способствует циклу, когда человек, испытывающий угрозу стереотипа, затем подтверждает стереотип для себя и других. Угроза стереотипов была впервые концептуализирована и исследована Стилом и Аронсоном в середине девяностых, когда они показали, что афроамериканцы хуже справлялись с тестом на интеллект, когда перед тестированием использовался стереотип о том, что афроамериканцы имеют тенденцию хуже справляться с этими тестами. Эффекты угрозы стереотипов также были продемонстрированы в исследованиях, оценивающих девочек и женщин по математике и оценивающих белых людей по легкой атлетике.

В этих исследованиях угроза стереотипа имела измеримый эффект, когда стереотип упоминался в начале оценки. Тем, кто проходил тестирование, сказали/напомнили, что их группа, как правило, плохо справлялась с типом теста, который они проходили. Теперь вы, наверное, думаете, почему это применимо к нам сейчас? Разумеется, преподаватели не намекают тестируемым, что члены их группы, как правило, хуже сдают экзамены! И, наверное, это так, но нам нужно учитывать все те сигналы, которые учащиеся из стереотипных групп получают в университете. Что, если вы одна из немногих женщин и/или цветных людей в вашем продвинутом классе STEMM (наука, технология, инженерия, математика и медицина)? Не напомнит ли это вам о стереотипах о том, что ваша группа не так хороша в предмете?

Что, если вы одна из немногих женщин и/или цветных людей в вашем продвинутом классе STEMM (наука, технология, инженерия, математика и медицина)? Не напомнит ли это вам о стереотипах о том, что ваша группа не так хороша в предмете?

Еще один пример, который я вижу в высших учебных заведениях, — это стандартизированные тесты, которые часто приходится сдавать студентам, чтобы перейти на следующий уровень образования или карьеры. Я думаю о таких тестах, как SAT, GRE и для нашего D.V.M. студенты, НАВЛЕ. Эти тесты, как правило, предлагаются в центрах тестирования, где с испытуемыми обращаются так, как будто они могут жульничать. Испытуемые сообщают, что им приходится проверять свои очки, снимать украшения или лишнюю одежду, ограничивать количество воды, которое они могут пить, а также могут ли они и когда пользоваться туалетом. Отношение к испытуемым как к преступникам, вероятно, влияет на учащихся из групп, которые стереотипно воспринимаются как преступники, включая чернокожих и латиноамериканцев. Каким может быть влияние угрозы стереотипа на учащихся в этих группах, с которыми обращаются как с преступниками, а затем просят пройти тест с высокими ставками?

Каким может быть влияние угрозы стереотипа на учащихся в этих группах, с которыми обращаются как с преступниками, а затем просят пройти тест с высокими ставками?

С другой стороны, студенты с доминирующей идентичностью иногда испытывают подъем стереотипов . Если они осведомлены о негативных стереотипах других групп, их деятельность подкрепляется оценками. Когда мы рассматриваем этот эффект подталкивания к маргинализированным ученикам и к доминирующим ученикам, мы начинаем понимать то, что иногда называют «разрывом в успеваемости», с совершенно другой точки зрения.

Итак, что мы можем сделать? У нас было много разговоров о неявных предубеждениях в CSU и за его пределами, но мы часто упускаем из виду взаимодействие между неявными предубеждениями и стереотипами. Неявные предубеждения сами по себе присущи всем, но последствия проявляются, когда эти предубеждения совпадают с негативными стереотипами в отношении маргинализированных групп. Уолтон и Коэн (2003) также предполагают, что явное развенчание стереотипов может помочь уменьшить угрозу стереотипов и устранить стереотипы.

Как правило, эффект

бумеранга возникает, если подорвано доверие

к источнику информации, если передаваемая

информация длительное время носит однообразный,

не соответствующий изменившимся условиям

характер, если субъект, передающий информацию,

вызывает неприязнь к себе у воспринимающих

эту информацию и т. п.

Как правило, эффект

бумеранга возникает, если подорвано доверие

к источнику информации, если передаваемая

информация длительное время носит однообразный,

не соответствующий изменившимся условиям

характер, если субъект, передающий информацию,

вызывает неприязнь к себе у воспринимающих

эту информацию и т. п. Так, если первое впечатление

о человеке в целом благоприятно, то в

дальнейшем все его поведение, черты и

поступки начинают переоцениваться в

положительную сторону. В них выделяются

и преувеличиваются в основном лишь положительные

моменты, а отрицательные как бы недооцениваются

или не замечаются. Если общее первое впечатление

о каком-либо человеке в силу сложившихся

обстоятельств оказалось отрицательным,

то даже положительные его качества и

поступки в последующем или не замечаются

вовсе, или недооцениваются на фоне гипертрофированного

внимания к недостаткам.

Так, если первое впечатление

о человеке в целом благоприятно, то в

дальнейшем все его поведение, черты и

поступки начинают переоцениваться в

положительную сторону. В них выделяются

и преувеличиваются в основном лишь положительные

моменты, а отрицательные как бы недооцениваются

или не замечаются. Если общее первое впечатление

о каком-либо человеке в силу сложившихся

обстоятельств оказалось отрицательным,

то даже положительные его качества и

поступки в последующем или не замечаются

вовсе, или недооцениваются на фоне гипертрофированного

внимания к недостаткам.