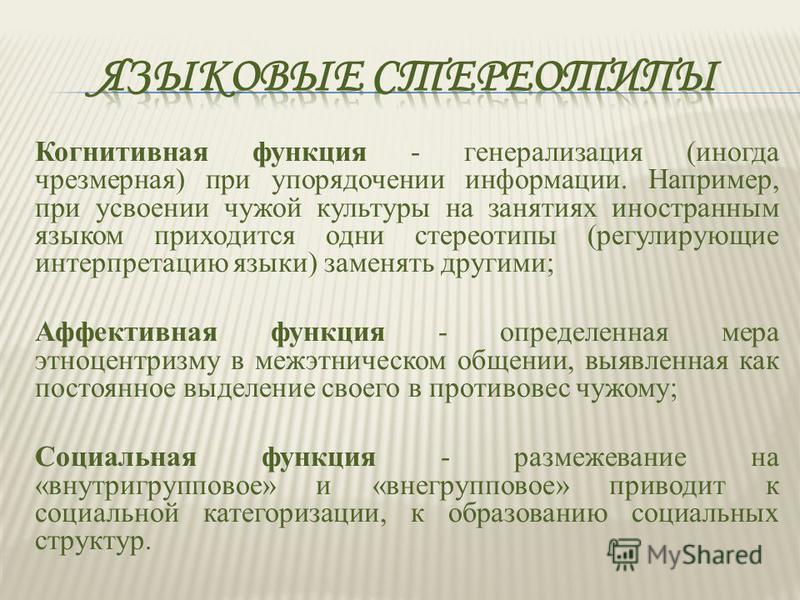

3. Когнитивная функция

Общение людей предполагает определенные знания у них об окружающей действительности, а одним из универсальных и эффективных средств познания окружающего мира является язык. Тем самым язык выполняет также познавательную иликогнитивную, функцию.

С помощью языка происходит в значительной степени познание, изучение окружающего мира.

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и овладение самим языковым материалом.

Ученые признают факт сложной взаимосвязи между языком и мышлением. В общем виде отношения между языком и мышлением проявляются в следующем. Возможность соотнесения языковых единиц с явлениями действительности основана на мышлении, на способности человеческого мозга к отражению действительности. Без такой соотнесенности невозможно было бы общение между людьми.

Взаимосвязь

мышления и языка раскрывается также в

вопросе происхождения понятия и слова.

Существует широко распространенное

мнение о невозможности появления понятия

без слова, т.

4. Кумулятивная функция

Коллекция и информативность являются теми существенными свойствами языкового знака, которые лежат в основе его важнейшей функции наряду с коммуникативной: функции кумулятивной.

Язык в этой функции выступает связующим звеном между поколениями, служит «хранилищем» и средством передачи внеязыкового коллективного опыта.

Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в области лексики, так как именно она непосредственно связана с предметами и явлениями окружающей действительности. Лексическая система в большей мере обусловлена категориями материального мира, социальными факторами.

§ 2 Сходство и различие

ЕДИНИЦ ЯЗЫКА И ЕДИНИЦ РЕЧИ (Солнцев)

1

Производимое™ и воспроизводимость

Идиоматичностъ и неидиоматичность

Такие признаки единиц речи, как

производимость и сложность строения,

делают их несопоставимыми непосредственно

с морфемами, которые всегда воспроизводимы

и не единицей языка Ясно, однако, что

интонация, так же как и другие просодические

явления (музыкальные тоны, различные

виды силового ударения), принадлежит к

числу языковых средств А И Смнрницкий

считает возможным говорить об особом

типе языковых единиц —«интонационных

единицах языка», выделяя нх наряду с

конкретно материальными (слова, морфемы,

фразеологические единицы) и

относительно-материальными единицами

(формулы строения слов) обладают

сложностью строения Поэтому сходство

и различие единиц языка и единиц речи,

о котором уже частично говорилось выше,

целесообразно более подробно рассмотреть

на примере слов и словосочетаний, которые

в качестве единиц речи всегда, а в

качестве единиц языка во многих сиучаях

характеризуются общим признаком —

сложностью строения Под сложностью

строения понимается наличие внутренней

организации, или структуры .

ЯЗЫК

И РЕЧЬ(Алифиренко)Большинство

современных ученых (лингвистов,

психолингвистов, нейролингвистов)

считают наиболее существенной чертой

объекта своего изучения его двойственность.

О ней писали и пи-шут все языковеды,

начиная с основоположника общего

языкозна-ния Вильгельма фон Гумбольдта.

Одни из них утверждали двой- ственный

характер объекта лингвистики, другие

опровергали. Так,В. фон Гумбольдт впервые

наиболее ясно выделил в речевой дея-

тельности язык как готовый ее продукт

(Ergon) и язык как деятель-ность (Energeia).

Подобное разграничение производил

также глава Казанской лингвистической

школы И. А. Бодуэн де Куртенэ, выделивший

язык как потенциальную (нереализованную

возможность)систему и ее реализацию.

Еще дальше в членении объекта языкознания

пошел Г. фон дер Габеленц, предположивший

разгранич вать: 1) речь (Rede), конкретный

язык (Einzelsprache) и 2) языковую способность

(Sprachvermogen). Постановка на первое место

речи(деятельности, акта общения,

реализации) не случайна: этим под-черкивается

ее ведущая роль по отношению к другим

компонентамречевой деятельности. В

целом же языкознание XIX в. разграничивало

«язык» и «речь» крайне непоследовательно.

Изменения в этом вопросе

наметились лишь с появлением «Курса

общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра

— выдающегося швейцарского лингвиста,

занимающего в мировом языкознании XX в.

такое же место какое отводилось в науке

XIX в.

Так,В. фон Гумбольдт впервые

наиболее ясно выделил в речевой дея-

тельности язык как готовый ее продукт

(Ergon) и язык как деятель-ность (Energeia).

Подобное разграничение производил

также глава Казанской лингвистической

школы И. А. Бодуэн де Куртенэ, выделивший

язык как потенциальную (нереализованную

возможность)систему и ее реализацию.

Еще дальше в членении объекта языкознания

пошел Г. фон дер Габеленц, предположивший

разгранич вать: 1) речь (Rede), конкретный

язык (Einzelsprache) и 2) языковую способность

(Sprachvermogen). Постановка на первое место

речи(деятельности, акта общения,

реализации) не случайна: этим под-черкивается

ее ведущая роль по отношению к другим

компонентамречевой деятельности. В

целом же языкознание XIX в. разграничивало

«язык» и «речь» крайне непоследовательно.

Изменения в этом вопросе

наметились лишь с появлением «Курса

общей лингвистики» Фердинанда де Соссюра

— выдающегося швейцарского лингвиста,

занимающего в мировом языкознании XX в.

такое же место какое отводилось в науке

XIX в. философской теории Иммануила Канта.

Концепцию Ф. де Соссюра можно или

признавать, или отвергать, но игнорировать

ее невозможно (А. С. Чикобава).Стройное

и последовательное разграничение Ф. де

Соссюром языка и

речи достигается путем бинарных

(двучленных) противо- поставлений их

отличительных признаков, образующих

извес ные дихотомии или антиномии1.

философской теории Иммануила Канта.

Концепцию Ф. де Соссюра можно или

признавать, или отвергать, но игнорировать

ее невозможно (А. С. Чикобава).Стройное

и последовательное разграничение Ф. де

Соссюром языка и

речи достигается путем бинарных

(двучленных) противо- поставлений их

отличительных признаков, образующих

извес ные дихотомии или антиномии1.

1. Язык (langue) — явление чисто психическое, а речь (parole) явление психофизическое.

2. Язык есть система знаков, а речь асистемна, посколькупредставляет собой некий «сверхъязыковой остаток» речевой дея тельности.

3. Язык — социальное явление, тогда как речь — явление индивидуальное. Антиномия (< греч. antinomia < anti «против» + nотоs «закон») — противоречие между двумя взаимоисключающими положениями.

4. Язык есть форма, в то время как речь — субстанция, поскольку включает в себя звуки и значения (субстанция < лат. substantia «сущность»).

5.

Язык — существенный компонент (важнейшая

часть) речевой деятельности, речь —

нечто более или менее случайное и

побочное. В послесоссюровском языкознании

эти антиномии были дополнены другими.

Среди них назовем наиболее значительные:Язык

— нечто общее, а речь — конкретное (Н.

С. Трубецкой). Язык постоянен; речь

преходяща, переменна (Н. С. Трубецкой,Луи

Ельмслев). Наблюдается также новое

обозначение объекта изучения и его

составляющих. Это, видимо, необходимо

для того, чтобы избежать неоднозначного

терминоупотребления, когда термином

«речь» называют и саму речевую деятельность

и ее компонент — «язык в действии».

Поэтому возникают такие определения

соотношения языка и речи, как код и обмен

сообщениями, средство и цель,диссоциация

и интеграция, сущность и явление, форма

и содержание. И все же эти определения

выделяют лишь один из признаков дихотомии

— «язык — речь», они не учитывают

основной признак оппозиции —

«процессуальность». Л. В. Щерба попытался

устранить этот просчет, предложив

различать «обработанный лингвистический

опыт» и «процесс говорения», что

перекликается с гумбольдтовским

пониманием языка как статического

явления, а речи —как динамического.

В послесоссюровском языкознании

эти антиномии были дополнены другими.

Среди них назовем наиболее значительные:Язык

— нечто общее, а речь — конкретное (Н.

С. Трубецкой). Язык постоянен; речь

преходяща, переменна (Н. С. Трубецкой,Луи

Ельмслев). Наблюдается также новое

обозначение объекта изучения и его

составляющих. Это, видимо, необходимо

для того, чтобы избежать неоднозначного

терминоупотребления, когда термином

«речь» называют и саму речевую деятельность

и ее компонент — «язык в действии».

Поэтому возникают такие определения

соотношения языка и речи, как код и обмен

сообщениями, средство и цель,диссоциация

и интеграция, сущность и явление, форма

и содержание. И все же эти определения

выделяют лишь один из признаков дихотомии

— «язык — речь», они не учитывают

основной признак оппозиции —

«процессуальность». Л. В. Щерба попытался

устранить этот просчет, предложив

различать «обработанный лингвистический

опыт» и «процесс говорения», что

перекликается с гумбольдтовским

пониманием языка как статического

явления, а речи —как динамического. Целесообразно

рассматривать соссюровские дихотомии

в трех ракурсах — гносеологическом1,

т. е. с точки зрения теории познания,

онтологическом2 — с точки зрения

предметных свойств языка и речи и

прагматическом3 — с точки зрения сферы

применения и характера использования

языка и речи.

Целесообразно

рассматривать соссюровские дихотомии

в трех ракурсах — гносеологическом1,

т. е. с точки зрения теории познания,

онтологическом2 — с точки зрения

предметных свойств языка и речи и

прагматическом3 — с точки зрения сферы

применения и характера использования

языка и речи.

Гносеологические определения

1. Язык и речь соотносятся как общее и частное. Известно, что единичное — форма существования всеобщего, а общее существуетв отдельном, через отдельное. Как всеобщее язык существует в отвлечении от речи, от ее единичных актов. Всеобщность есть закон связи вещей, и постигается разумом. В соответствии с этим язык — явление психическое, результат типизации и обобщения частных речевых актов.

2.

Язык рассматривается как абстрактное,

а речь — как конк- ретное. Абстрактное

здесь понимается как мысленное,

понятийное, а конкретное приобретает

чувственно-созерцательную данность

речи. Абстрагирование связано не со

случайными единичными фактами, а с

идеальным отражением их связей и

отношений в сознании человека, что в

свою очередь порождает конкретную

систему данного языка. Следовательно,

язык абстрактен в своей конкретности.

Следовательно,

язык абстрактен в своей конкретности.

3. Обобщение и абстрагирование связаны с отграничением языка(и его единиц) как существенного от всего несущественного. Однако усматривать в речи только несущественное — значит не видеть главного — механизма речевого общения. Обмениваться мыслями посредством несущественного психофизического устройства невоз можно. Поэтому ближе к истине те определения, согласно которым язык рассматривается как сущность, а речь — как явление.

4. Поскольку сущность познается через явление, то осмысле- ние языка осуществляется через наблюдаемые и обобщаемые речевые явления. С у щ н о с т ь — это внутреннее строение, нечто наиболее важное, значительное и закономерное. Я в л е н и е — это форма выражения сущности. Значит, познание языка начинается с восприятия речевых фактов, затем на их основе путем абс рагирования постигается сущность, т. е. язык. Знание сущности (языка) позволяет более глубоко изучить явление (речь).

5.

Противоречивым и недостаточно определенным

является так же соотношение языка и

речи как формы и содержания. Под формой

понимают либо материальность — способ

выражения грамматического значения,

либо структуру — способ выражения

содержания. Второе понимание формы

приближает к сущности языка, но никак

не соотносится с речью, которая не может

быть содержанием. Форма и содержание

характеризуют и язык, и речь.Следовательно,

они не могут использоваться в качестве

критериев разграничения языка и речи.

Под формой

понимают либо материальность — способ

выражения грамматического значения,

либо структуру — способ выражения

содержания. Второе понимание формы

приближает к сущности языка, но никак

не соотносится с речью, которая не может

быть содержанием. Форма и содержание

характеризуют и язык, и речь.Следовательно,

они не могут использоваться в качестве

критериев разграничения языка и речи.

Онтологические определения

Определения

этой группы ориентированы на

«предметные»свойства языка и речи,

указывающие на сферы их локализации,устройство

и роль в осуществлении речевой

деятельности.Различие связано с

пониманием природы компонентов речевого

общения — языка как явления психического,

а речи как явления физического. Понимание

языка как психического феномена имеет

в лингвистике глубокие исторические

корни ивосходит к трудам Г. Штейнталя,

А. А. Потебни и др. В работах И. А. Бодуэна

де Куртенэ и Ф. де Соссюра язык понимается

как социально-психическое образование.

Однако помимо этого в языке обнаруживается

ряд других конструктивных свойств

собственно лингвистического характера. Поэтому социально-психологический

подход к нему нельзя считать полным.

Таким же односторонним является и

толкование речи в исключительно

физическом (физиологическом) аспекте.Более

достоверным следует считать рассмотрение

проблемысоотношения языка и речи как

виртуального (то, что потенциаль-но

содержится в сознании человека) и

актуального (непосредственно

воспринимаемое, материальное). Большинство

лингвистов предпочитают определять

язык как виртуальное (потенциальное,компетенцию

или способность), а речь как актуальное

(реализацию языковой способности,

область естественных объектов).Подгруппа

противопоставлений: система — текст,

система —функция, парадигматика —

синтагматика. Видимо, ни у кого из

современных лингвистов не вызывает

сомнений понимание языка как системного

образования, единицы которого находятся

взакономерных связях и отношениях,

взаимно обусловливая другдруга. Более

дискуссионными оказываются толкования

речи то как текста, то как функции, то

как синтагматики. Понимание речи как

текста позволяет изучать разные способы

функционирования языка.

Поэтому социально-психологический

подход к нему нельзя считать полным.

Таким же односторонним является и

толкование речи в исключительно

физическом (физиологическом) аспекте.Более

достоверным следует считать рассмотрение

проблемысоотношения языка и речи как

виртуального (то, что потенциаль-но

содержится в сознании человека) и

актуального (непосредственно

воспринимаемое, материальное). Большинство

лингвистов предпочитают определять

язык как виртуальное (потенциальное,компетенцию

или способность), а речь как актуальное

(реализацию языковой способности,

область естественных объектов).Подгруппа

противопоставлений: система — текст,

система —функция, парадигматика —

синтагматика. Видимо, ни у кого из

современных лингвистов не вызывает

сомнений понимание языка как системного

образования, единицы которого находятся

взакономерных связях и отношениях,

взаимно обусловливая другдруга. Более

дискуссионными оказываются толкования

речи то как текста, то как функции, то

как синтагматики. Понимание речи как

текста позволяет изучать разные способы

функционирования языка. Однако выделять

текст и дискурс1 в нечто среднее между

языком и речью нет оснований, поскольку

любой акт речи воплощается в тексте (от

реплики-междометия до корпуса книги).

Следовательно, текст и дискурс — речевые

категории и выделять их можно лишь с

целью детализации речи. Толкования речи

с точки зрения теории функций или сужают

ее рамки, или переводят в сферу

прагматической лингвистики (сферу

применения речи, ее отношение к говорящему

и слушающему и т. п.). Не является

исключительно речевым свойством и

синтагматика: синтагматические отношения

— важный аспект языковой системы.В

современной лингвистике широкое

распространение полу чила интерпретация

языка как инварианта (стабильной,

устойчивой части речевой деятельности),

а речи — как вариантных реализаций

языка (изменяющегося, моментального).

Данное противопоставление может быть

принято только как принцип разграничения

языка и речи. И все же нельзя игнорировать

вариантность языковых средств общения

и наличия устойчивых механизмовпостроения

конкретных речевых актов.

Однако выделять

текст и дискурс1 в нечто среднее между

языком и речью нет оснований, поскольку

любой акт речи воплощается в тексте (от

реплики-междометия до корпуса книги).

Следовательно, текст и дискурс — речевые

категории и выделять их можно лишь с

целью детализации речи. Толкования речи

с точки зрения теории функций или сужают

ее рамки, или переводят в сферу

прагматической лингвистики (сферу

применения речи, ее отношение к говорящему

и слушающему и т. п.). Не является

исключительно речевым свойством и

синтагматика: синтагматические отношения

— важный аспект языковой системы.В

современной лингвистике широкое

распространение полу чила интерпретация

языка как инварианта (стабильной,

устойчивой части речевой деятельности),

а речи — как вариантных реализаций

языка (изменяющегося, моментального).

Данное противопоставление может быть

принято только как принцип разграничения

языка и речи. И все же нельзя игнорировать

вариантность языковых средств общения

и наличия устойчивых механизмовпостроения

конкретных речевых актов.

Прагматические определения

Третья группа определений уточняет понимание языка и речи с точки зрения их функционирования, назначения и цели существования. Важнейшими дихотомиями в этой группе следует признать противопоставления языка и речи по следующим трем направление Дискурс (< франц. discours «речь») — текст, взятый в событийном аспекте, в совокупности с прагматическими, социокультурными, психологическими, пара-лингвистическими и др. факторами.ниям: социальное — индивидуальное; узуальное — окказиональное; код — сообщение.

1.

Социальный характер языка считается в

современной лингвистике общепризнанным

(оспаривается лишь его абсолютизация,исключающая

другие факторы — в частности, биологические

и психические). Что же касается

индивидуальности речи, то она оказывается

для многих лингвистов весьма уязвимой.

Речь индивидуальна в том смысле, что

порождается индивидуумами в процессе

общения. Однако это обстоятельство не

допускает произвола в закономерностях

построения высказываний. Речевое общение

— процесс двусторонний, обеспечивающий

взаимопонимание говорящих и слушающих.

И в этом отношении речь не может быть

лишена социальности.

Речевое общение

— процесс двусторонний, обеспечивающий

взаимопонимание говорящих и слушающих.

И в этом отношении речь не может быть

лишена социальности.

2. Противопоставление языка и речи по линии узуальности —окказиональности может быть принято только в смысле общепринятости и нормативности языковых явлений, отфильтрованных от речевых случайностей, не нормированных и еще не принятых обществом.

3. В лингвистических работах последних лет язык определяют как код, а речь как сообщение. Особенно популярными они стали в исследованиях систем искусственного интеллекта. Понятие языкового кода включает в себя способы фиксации и выражения информации при помощи всей системы языковых единиц. Под сообщением понимается передача информации.Признание языка кодом стимулировало появление новых определений — языка как порождающего устройства, а речи как его функционирования. Лингвопрагматический подход сопряжен срассмотрением функций языка и речи (см. с. 38).

ЕДИНИЦЫ ЯЗЫКА И ЕДИНИЦЫ РЕЧИ

До

разграничения языка и речи считалось,

что единицы, наблюдаемые в речевых

произведениях, собственно и есть единицы языка. В

наше время часть языковедов сознательно

придерживается этой точки зрения,

подчеркивая тем самым единство и

неделимость объекта лингвистической

науки. Те же ученые, которые придерживаются

дихотомии «язык — речь», подчиняясь

логике такого подхода, различают факты

языка и факты речи. Такая позиция

предполагает различение единиц языка

и единиц речи в их взаимообусловленности,

выражающейся в том, что единицы речи

образуются из единиц языка, и как

следствие этого, в единицах речи

проявляются основные свойства единиц

языка. В языке нет ничего такого, чего

бы не было в речи, — утверждал Ф. де

Соссюр. Единицы языка — это результат

обобщения и типизации однородных

речевых единиц. Так, фрикативный звук

речи .В этой связи

уместно напомнить известное положение

Ф. де Соссюра о том, что

«исторический факт речи всегда

предшествует языку». В современном

языкознании выделяют следующие единицы речи и

соотносимые с ними единицы языка.

В

наше время часть языковедов сознательно

придерживается этой точки зрения,

подчеркивая тем самым единство и

неделимость объекта лингвистической

науки. Те же ученые, которые придерживаются

дихотомии «язык — речь», подчиняясь

логике такого подхода, различают факты

языка и факты речи. Такая позиция

предполагает различение единиц языка

и единиц речи в их взаимообусловленности,

выражающейся в том, что единицы речи

образуются из единиц языка, и как

следствие этого, в единицах речи

проявляются основные свойства единиц

языка. В языке нет ничего такого, чего

бы не было в речи, — утверждал Ф. де

Соссюр. Единицы языка — это результат

обобщения и типизации однородных

речевых единиц. Так, фрикативный звук

речи .В этой связи

уместно напомнить известное положение

Ф. де Соссюра о том, что

«исторический факт речи всегда

предшествует языку». В современном

языкознании выделяют следующие единицы речи и

соотносимые с ними единицы языка.

Единицы речи Единицы языка

фон (звук) фонема

морф (корень, суффикс и т. д.) морфема

лекс (словоформа) лексема

дериват дериватема

грамм (грамма) граммема

синтакс (синтакса) синтаксема

— словосочетание модель словосочетания

— предложение модель предложения

фраза (фразеологический оборот) фразема

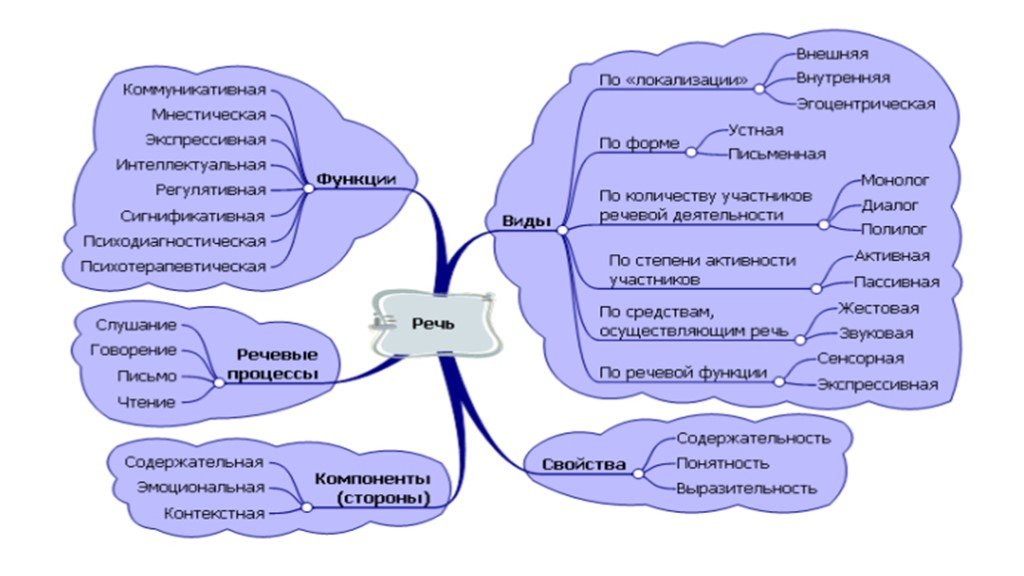

Основные свойства единиц речи

1. Результат комбинирования единиц языка.

2. Образование в речевых актах (производимость).

Основные свойства единиц языка

1. Инвариантность (устойчивость).

2. Воспроизводимость в речи.

Единицы языка реализуются в единицах речи: фонемы — в зву-

ках, морфемы — в морфах и т. д. Единицы языка «извлекаются» из

речи путем обобщения и типизации единиц речи.

Функции языка -Языкознание

Кто не делится найденным, подобен свету в дупле секвойи (древняя индейская пословица)Библиографическая запись: Функции языка. — Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//yazykoznanie/funktsii-iazyka/ (дата обращения: 4.07.2023)

— Текст : электронный // Myfilology.ru – информационный филологический ресурс : [сайт]. – URL: https://myfilology.ru//yazykoznanie/funktsii-iazyka/ (дата обращения: 4.07.2023)

Содержание

Термин «функция» в лингвистике употребляется в нескольких значениях:

- назначение, роль языка в человеческом обществе,

- назначение роль единиц языка.

В первом случае говорят о функциях языка, во втором – о функциях языковых единиц (фонем, морфем, слов, предложений).

Функции языка – это проявление его сущности. Исследователи языка не сходятся в вопросе о количестве и характере функций. Язык выполняет много функций (ученые выделяют до 25 функций языка и его единиц), однако основная функция языка, главное его назначение – быть средством общения людей.

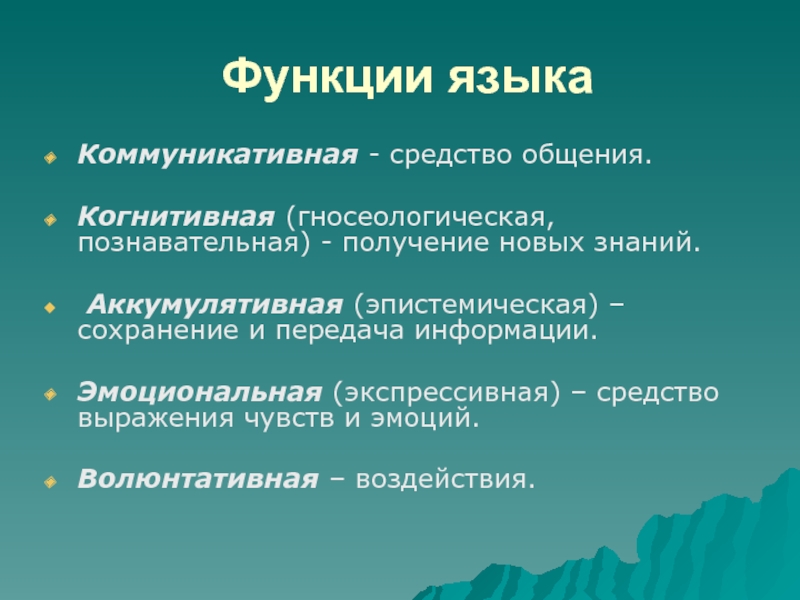

К основным функциям языка относят: коммуникативную, когнитивную, кумулятивную.

Коммуникативная функция

Главнейшая функция языка — коммуникативная. Язык служит, прежде всего, средством человеческого общения. Мы живем в обществе и общаемся в определенном социуме в определенном пространстве в определенное время. Таким образом, язык является основным средством общения.

Язык служит, прежде всего, средством человеческого общения. Мы живем в обществе и общаемся в определенном социуме в определенном пространстве в определенное время. Таким образом, язык является основным средством общения.

Коммуникация – значит общение, обмен информацией. Иными словами, язык возник и существует, прежде всего, для того, чтобы люди могли общаться. Информация – это сведения, доступные для понимания и важные для поведения того, кому они адресованы. Текст будет информативным для меня только тогда, когда я буду готов к его восприятию и когда содержащиеся в нем сведения каким-то образом подействуют на мое поведение. (Это не значит, конечно, что я немедленно куда-то побегу или начну перестраивать в корне свою жизнь. Но, может быть, скажу что-то в ответ или просто задумаюсь о чем-то , заинтересуюсь чем-то , захочу поделиться услышанным с другим человеком и т.д.)

Известно, что можно хорошо знать нормы произношения, слова и правила употребления их, грамматические формы и конструкций, уметь использовать различные способы выражения одной и той же мысли (владеть синонимией), иначе говоря, быть компетентным в лингвистическом и языковом отношении, однако не уметь использовать эти знания и умения адекватно реальной речевой обстановке, или, как говорят ученые, коммуникативной ситуации. Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации (коммуникация — от лат. communico — связываю, общаюсь). Именно поэтому в обучении языкам выделяется тип коммуникативной компетенции. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин речевая компетенция.

Иначе говоря, для владения языком важны умения и навыки употребления тех или иных слов, грамматических конструкций в конкретных условиях общения, или коммуникации (коммуникация — от лат. communico — связываю, общаюсь). Именно поэтому в обучении языкам выделяется тип коммуникативной компетенции. В значении, близком к этому термину, в литературе иногда используется термин речевая компетенция.

Коммуникативная компетенция — это способность понимания чужих и порождения собственных программ речевого поведения, адекватно целям, сферам, ситуациям общения.Она включает в себя знание основных понятий лингвистической речи (в методике их обычно называют речеведческими) — стили, типы речи, строение описания, повествования, рассуждения, способы связи предложений в тексте и т.д.; умения и навыки пересказа текста. Однако охарактеризованные знания и умения еще не обеспечивают общения, адекватного коммуникативной ситуации.

Очень важное место в коммуникативной функции занимают собственно коммуникативные умения и навыки — выбрать нужную языковую форму, способ выражения в зависимости от условий коммуникативного акта, — т. е. умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации.

е. умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации.

В настоящее время уже определены компоненты ситуации, или речевые условия, которые диктуют говорящему выбор слов и грамматических средств. Это, во-первых, взаимоотношения между собеседниками (официальные/неофициальные) и их социальные роли.Нет сомнения, что характер речевого общения будет разным, в зависимости от того, с кем мы общаемся, каков социальный статус говорящих: ученик, учитель, студент, каков их возраст, пол, интересы и т.д. Во-вторых, место общения (например, общение учителя с учеником на уроке, во время перемены, в дружеской беседе). Третий, очень важный компонент речевой ситуации — цель и намерения говорящего. Так, приказ, просьба или требование, конечно, будут отличаться от сообщения, информации или их эмоциональной оценки, выражения благодарности, радости, обиды и т.д.

Таким образом, собственно коммуникативные умения и навыки — это умения и навыки речевого общения с учетом того, с кем мы говорим, где говорим и. наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции.

наконец, с какой целью. Нет сомнения, что формирование их возможно лишь на базе лингвистической и языковой компетенции.

Когнитивная функция

Общение людей предполагает определенные знания у них об окружающей действительности, а одним из универсальных и эффективных средств познания окружающего мира является язык. Тем самым язык выполняет также познавательную или когнитивную, функцию.

С помощью языка происходит в значительной степени познание, изучение окружающего мира. Русский язык обеспечивает преемственность культурных традиций народа, возможность возникновения и развития мощного потока национальной литературы.

Лингвистическая компетенция обеспечивает познавательную культуру личности школьника, развитие логического мышления, памяти, воображения учащихся, овладение навыками самоанализа, самооценки, а также формирование лингвистической рефлексии как процесса осознания школьником своей речевой деятельности.

Следует заметить, что разграничение языковой и лингвистической компетенций носит в известной степени условный характер. Выделение в качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для осознания познавательной (когнитивной) функции предмета родной язык. В этом существенное отличие его от преподавания неродных языков.

Выделение в качестве самостоятельной компетенции лингвистической важно для осознания познавательной (когнитивной) функции предмета родной язык. В этом существенное отличие его от преподавания неродных языков.

Овладение языком предполагает не только усвоение знаний о языке и овладение самим языковым материалом.

Ученые признают факт сложной взаимосвязи между языком и мышлением. В общем виде отношения между языком и мышлением проявляются в следующем. Возможность соотнесения языковых единиц с явлениями действительности основана на мышлении, на способности человеческого мозга к отражению действительности. Без такой соотнесенности невозможно было бы общение между людьми. Действительно, в одном из определений языка язык назван практическим, действительным сознанием (К. Маркс, Ф. Энгельс).

В словах закрепляются результаты познания мира, поскольку лексическое значение слова опирается на понятие. Тем самым становится возможной передача предшествующего жизненного опыта последующим поколениям через слово (в этом случае мы говорим о той функции языка, которая была названа функцией хранения информации). На базе существующих результатов познания, закрепленных в словах, осуществляется дальнейшее познание мира, поэтому язык характеризуют как орудие, инструмент мышления.

На базе существующих результатов познания, закрепленных в словах, осуществляется дальнейшее познание мира, поэтому язык характеризуют как орудие, инструмент мышления.

Кумулятивная функция

Коллекция и информативность являются теми существенными свойствами языкового знака, которые лежат в основе его важнейшей функции наряду с коммуникативной: функциикумулятивной.

Язык в этой функции выступает связующим звеном между поколениями, служит «хранилищем» и средством передачи внеязыкового коллективного опыта.

Наиболее ярко кумулятивная функция проявляется в области лексики, так как именно она непосредственно связана с предметами и явлениями окружающей действительности. Лексическая система в большей мере обусловлена категориями материального мира, социальными факторами.

«Слово — имя конкретной вещи, конкретного явления — однозначно, но оно не простой знак вещи или явления. Слово может рассказать и о времени, и о среде, в которой оно бытует».

Прежде всего, в лексике отражаются фрагменты социального опыта, обусловленного основной деятельностью данного народа.

Существование тех или иных лексических единиц объясняется практическими потребностями.

Связь истории и культуры народа с языком особенно ярко проявляется на фразеологическом уровне. Большое число пословиц, поговорок отражают специфические национальные черты, обладают той языковой образностью, которая корнями уходит в историю народа, его быт, обычаи, традиции.

Одни слои лексики обусловлены социальными факторами более очевидно, другие — менее очевидно. Если национально-культурное содержание представляет собой ядро фразеологических единиц, то в именах собственных оно является своего рода коннотацией.

Наиболее сложную группу с точки зрения определения их национально-культурного содержания, образует фоновая лексика. Доказано, что если сравнивать понятийно-эквивалентные слова в разных языках, то они будут отличаться друг от друга в силу того, что каждое из них сопряжено с определенной совокупностью знаний.

Вся совокупность свойственных обыденному языковому сознанию сведений, относящихся к слову, называется лексическим фоном.

Понятие фоновой лексики является неразработанным. Исследование фоновых знаний имеет большое значение, как для лингвострановедения (основной науки, в рамках которой это понятие изучается), так и для семиологии и лингвистики в целом.

Остальные функции языка:

- интерпретативная/толковательная(раскрытие глубинного смысла воспринятых языковых высказываний текстов),

- регулятивная / социативная / интерактивная (языковое взаимодействие коммуникантов, имеющее целью обмен коммуникативными ролями,утверждение своего коммуниативного лидерства, воздействие друг на друга,организация успешного обмена информацией благодаря соблюдению коммуникативных постулатов и принципов),

- контактоустанавливающая / фатическая (установление и поддержание коммуникативного взаимодействия),

- эмоционально-экспрессивная (выражение своих эмоций, чувств, настроений, психологических установок, отношения к партнёрам по коммуникации и предмету общения),

- эстетическая (создание художественных произведений),

- магическая / «заклинательная» (использование в религиозном ритуале, в практике заклинателей, экстрасенсов и т.

п.),

п.), - этнокультурная (объединение в единое целое представителей данного этноса как носителей одного и того же языка в качестве родного),

- метаязыковая / метаречевая (передача сообщений о фактах самого языка и речевых актах на нём).

История каждого языка самым тесным образом связана с историей народа, являющегося его носителем.идентифирующая (есть существенные функциональные различия между языком племени, языком народности и языком нации. Язык играет исключительно важную роль в консолидации родственных (и не только родственных) племён в народность и в формировании нации.

Язык и познание — PMC

- Список журналов

- Front Behav Neurosci

- PMC4267264

В качестве библиотеки NLM предоставляет доступ к научной литературе. Включение в базу данных NLM не означает одобрения или согласия с

содержание NLM или Национальных институтов здравоохранения.

Узнайте больше о нашем отказе от ответственности.

Включение в базу данных NLM не означает одобрения или согласия с

содержание NLM или Национальных институтов здравоохранения.

Узнайте больше о нашем отказе от ответственности.

Front Behav Neurosci. 2014; 8: 436.

Опубликовано в Интернете 16 декабря 2014 г. doi: 10.3389/fnbeh.2014.00436

1, * и 2, 9001 7 *

Информация об авторе Примечания к статье Информация об авторских правах и лицензиях Отказ от ответственности

Взаимодействие между языком и познанием остается нерешенной научной проблемой. Каковы различия в нейронных механизмах языка и познания? Почему дети овладевают языком к шести годам, а на познание уходит целая жизнь? Какова роль языка и познания в мышлении? Возможно ли абстрактное познание без языка? Является ли язык просто средством общения или он необходим для развития мысли? Почему нет животных с человеческим мышлением, но без человеческого языка? Комбинации даже среди 100 слов и 100 объектов (несколько слов могут обозначать несколько объектов) превышают количество всех частиц во Вселенной, и кажется, что для изучения этих ассоциаций не хватит никакого опыта. Как человеческий мозг преодолевает эту трудность?

Как человеческий мозг преодолевает эту трудность?

С девятнадцатого века известно о вовлечении в язык зон Брока и Вернике. Какие новые знания об областях мозга, ответственных за язык и познание, были получены с помощью фМРТ и других методов визуализации мозга? С каждым годом мы узнаем больше об их анатомическом и функциональном/эффективном соединении. Что можно сказать об их взаимодействии и функциях в языке и познании? Почему человеческий мозг демонстрирует доминирование полушарий (т. е. левого или правого) в некоторых специфических лингвистических и когнитивных процессах? Происходит ли лингвистическое и когнитивное понимание в одних и тех же или в разных областях? Влияют ли синтаксические процессы на структуру нашего концептуального мира?

Такие вопросы, касающиеся функций мозга и психики, в последние годы все больше привлекают внимание различных областей, и становится необходимым проведение исследований, выходящих за рамки предыдущих областей исследования. Потребность в изучении, охватывающем мозг и разум, породила новую дисциплину, такую как когнитивная неврология, нейролингвистика, биолингвистика и т. д. Мы предполагаем, что разум является частью функции мозга, и мы условно определяем разум как комбинацию три основных когнитивных фактора: восприятие, память и сознание. Язык создается разумом, но однажды произнесенные слова возвращаются в разум, где их понимают. Цикл от ума к языку и затем от языка к разуму составляет рекурсивный , в том смысле, что язык, созданный разумом, снова возвращается к разуму. Эта рекурсивность важна при рассмотрении отношений между языком и разумом.

д. Мы предполагаем, что разум является частью функции мозга, и мы условно определяем разум как комбинацию три основных когнитивных фактора: восприятие, память и сознание. Язык создается разумом, но однажды произнесенные слова возвращаются в разум, где их понимают. Цикл от ума к языку и затем от языка к разуму составляет рекурсивный , в том смысле, что язык, созданный разумом, снова возвращается к разуму. Эта рекурсивность важна при рассмотрении отношений между языком и разумом.

Если рассматривать язык и разум как единую систему, становится очевидным, что функции языка являются частью системы мозга и в то же время участвуют в работе разума. Более того, обмен информацией между языком и каждым из органов восприятия, памяти и сознания происходит в обоих направлениях. А именно, язык участвует как во взаимном, так и в рекурсивном обмене информацией с каждым элементом разума. Поскольку язык тесно связан с разумом, было бы более естественно предположить, что язык является частью разума, чем думать, что это сущность, которая выходит за пределы разума. Изучение языка, по сути, состоит в том, чтобы понять часть «человеческого» разума. Чем больше мы изучаем язык, используемый людьми, тем лучше мы понимаем структуру разума.

Изучение языка, по сути, состоит в том, чтобы понять часть «человеческого» разума. Чем больше мы изучаем язык, используемый людьми, тем лучше мы понимаем структуру разума.

Хомский предположил, что язык отделим от познания (Berwick et al., 2013), и это мнение было хорошо подтверждено экспериментами по функциональной визуализации в нейробиологии (Sakai, 2005). Напротив, когнитивная и строительная лингвистика подчеркивала единый механизм того и другого. Ни то, ни другое до сих пор не привело к вычислительной теории, но язык изучается в раннем возрасте с лишь ограниченным когнитивным пониманием мира (Перловский, 2009). Эволюционная лингвистика подчеркивала, что эволюция ведет к механизму овладения языком, однако предлагаемые подходы также ведут к неисчислимой сложности. Статьи в этом томе сообщают о новых знаниях о взаимодействии языка и познания, но все же остается больше вопросов, чем ответов.

У животных эмоциональное и концептуальное содержание звуков голоса сливаются. Эволюция человеческого языка потребовала разделения эмоционального и понятийного содержания, а также их механизмов, хотя просодия языка по-прежнему несет эмоциональное содержание. Является ли это отмирающим остатком или основой для взаимодействия между языком и познанием? Если язык и когнитивные механизмы различаются, объединение этих двух содержаний требует мотивации, а значит, и эмоций. Что это за эмоции? Можно ли их измерить? Если тональные языки используют контуры высоты тона для семантического содержания, существуют ли различия во взаимодействии языка и познания между тональными и атональными языками? Являются ли эмоциональные различия между культурами исключительно культурными или также зависят от языков?

Эволюция человеческого языка потребовала разделения эмоционального и понятийного содержания, а также их механизмов, хотя просодия языка по-прежнему несет эмоциональное содержание. Является ли это отмирающим остатком или основой для взаимодействия между языком и познанием? Если язык и когнитивные механизмы различаются, объединение этих двух содержаний требует мотивации, а значит, и эмоций. Что это за эмоции? Можно ли их измерить? Если тональные языки используют контуры высоты тона для семантического содержания, существуют ли различия во взаимодействии языка и познания между тональными и атональными языками? Являются ли эмоциональные различия между культурами исключительно культурными или также зависят от языков?

В этом томе представлен широкий спектр исследований по этим темам, в том числе три авторские статьи, одна статья о гипотезах и теориях, восемь оригинальных исследовательских статей, а также пара статей с мнениями и статья с общими комментариями. Их резюме таково.

Во-первых, Перловский (2013) вводит совместное приобретение, двойную иерархию и эмоциональную просодию языка и познания, так что эмоциональная просодия может выполнять фундаментальную функцию в соединении звуков и значений слов. Vicario (2013) обсуждает ген FOXP2 и развитие языка, которые могут сообщить нам о происхождении языка. Перри и Лупьян (2013) объясняют, что язык и мышление — это разные, но сильно взаимодействующие способности, основанные на онлайн-манипулировании языковой деятельностью.

Vicario (2013) обсуждает ген FOXP2 и развитие языка, которые могут сообщить нам о происхождении языка. Перри и Лупьян (2013) объясняют, что язык и мышление — это разные, но сильно взаимодействующие способности, основанные на онлайн-манипулировании языковой деятельностью.

Далее, Охта и др. (2013) предлагают вычислительные принципы синтаксиса в областях, специализированных для языка, тем самым объединяя теоретическую лингвистику и функциональную нейровизуализацию. Нагельс и др. (2013b) представляют фМРТ-исследование нейронных субстратов образного языка при восприятии естественной речи. Де Ла Круз и др. (2013) показывают, что счет на пальцах помогает когнитивным роботам запоминать слова. Штраубе и др. (2013) предполагают, что абстрактная информация, передаваемая речью и жестами, может обрабатываться независимо от модальности. Тиллес и Фонтанари (2013) исследуют подкрепление и вывод в кросс-ситуативном изучении слов. Нагельс и др. (2013а) указывают на роль семантической абстрактности и перцептивной категории в обработке речи, сопровождаемой жестами. Чжун и др. (2013) изучают самоорганизующуюся досимволическую нейронную модель, представляющую сенсомоторную информацию. Шуай и Гонг (2013) анализируют временные отношения между нисходящей и восходящей обработкой в восприятии лексического тона. Викарио и Румиати (2013) демонстрируют, как понятия левого и правого влияют на обработку торговых глаголов.

Чжун и др. (2013) изучают самоорганизующуюся досимволическую нейронную модель, представляющую сенсомоторную информацию. Шуай и Гонг (2013) анализируют временные отношения между нисходящей и восходящей обработкой в восприятии лексического тона. Викарио и Румиати (2013) демонстрируют, как понятия левого и правого влияют на обработку торговых глаголов.

Мы заканчиваем том очень популярной дискуссией о роли публикаций открытого доступа в лингвистике, предоставленной Haspelmath (2013) и Bragazzi (2013).

Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

- Бервик Р. К., Фридеричи А. Д., Хомский Н., Болхуис Дж. Дж. (2013). Эволюция, мозг и природа языка. Тенденции Познан. науч. 17, 89–98. 10.1016/j.tics.2012.12.002 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Bragazzi NL (2013). Важность публикации в открытом доступе в области языкознания для распространения научных знаний и сохранения языкового разнообразия в эпоху финансово-экономического кризиса.

Передний. Поведение Неврологи. 7:91. 10.3389/fnbeh.2013.00091 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Передний. Поведение Неврологи. 7:91. 10.3389/fnbeh.2013.00091 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Де Ла Круз В. М., Ди Нуово А., Ди Нуово С., Канжелози А. (2013). Счет пальцев и слов в когнитивном роботе. Передний. Поведение Неврологи. 7:13. 10.3389/fnbeh.2014.00013 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Haspelmath M. (2013). Почему публикации в открытом доступе должны быть некоммерческими — взгляд из области теоретической лингвистики. Передний. Поведение Неврологи. 7:57. 10.3389/fnbeh.2013.00057 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Nagels A., Chatterjee A., Kircher T., Straube B. (2013a). Роль семантической абстрактности и перцептивной категории в обработке речи, сопровождаемой жестами. Передний. Поведение Неврологи. 7:181. 10.3389/fnbeh.2013.00181 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Nagels A., Kauschke C., Schrauf J., Whitney C., Straube B., Kircher T.

(2013b). Нейронные субстраты образного языка при восприятии естественной речи: исследование фМРТ. Передний. Поведение Неврологи. 7:121. 10.3389/fnbeh.2013.00121 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

(2013b). Нейронные субстраты образного языка при восприятии естественной речи: исследование фМРТ. Передний. Поведение Неврологи. 7:121. 10.3389/fnbeh.2013.00121 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Охта С., Фукуи Н., Сакаи К. Л. (2013). Вычислительные принципы синтаксиса в областях, специализированных для языка: интеграция теоретической лингвистики и функциональной нейровизуализации. Передний. Поведение Неврологи. 7:204. 10.3389/fnbeh.2013.00204 [бесплатная статья ЧВК] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Перловский Л. (2013). Язык и познание — совместное приобретение, двойная иерархия и эмоциональная просодия. Передний. Поведение Неврологи. 7:123. 10.3389/fnbeh.2013.00123 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Перловский Л. И. (2009). Язык и познание. Нейронная сеть. 22, 247–257. 10.1016/j.neunet.2009.03.007 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Перри Л. К., Лупян Г. (2013). Что онлайн-манипуляция языковой деятельностью может рассказать нам о языке и мышлении.

Передний. Поведение Неврологи. 7:122. 10.3389/fnbeh.2013.00122 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Передний. Поведение Неврологи. 7:122. 10.3389/fnbeh.2013.00122 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Sakai KL (2005). Овладение языком и развитие мозга. Наука 310, 815–819. 10.1126/science.1113530 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Шуай Л., Гонг Т. (2013). Временная связь между нисходящей и восходящей обработкой в восприятии лексического тона. Передний. Поведение Неврологи. 7:97. 10.3389/fnbeh.2014.00097 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Straube B., He Y., Steines M., Gebhardt H., Kircher T., Sammerand G., et al.. (2013). Супрамодальная нейронная обработка абстрактной информации, передаваемой речью и жестами. Передний. Поведение Неврологи. 7:120. 10.3389/fnbeh.2013.00120 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Tilles PFC, Fontanari JF (2013). Подкрепление и вывод в кросс-ситуативном изучении слов. Передний. Поведение Неврологи. 7:163. 10.3389/fnbeh.2013.00163 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Vicario CM (2013).

Ген FOXP2 и языковое развитие: молекулярный субстрат теории жестового происхождения речи?

Передний. Поведение Неврологи. 7:99. 10.3389/fnbeh.2013.00099 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ген FOXP2 и языковое развитие: молекулярный субстрат теории жестового происхождения речи?

Передний. Поведение Неврологи. 7:99. 10.3389/fnbeh.2013.00099 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] - Викарио К.М., Румиати Р.И. (2013). Лево-правая совместимость при обработке торговых глаголов. Передний. Поведение Неврологи. 7:16. 10.3389/fnbeh.2014.00016 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

- Zhong J., Cangelosi A., Wermter S. (2013). На пути к самоорганизующейся досимволической нейронной модели, представляющей сенсомоторные примитивы. Передний. Поведение Неврологи. 7:22. 10.3389/fnbeh.2014.00022 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Статьи из Frontiers in Behavioral Neuroscience предоставлены здесь с разрешения Frontiers Media SA

Как знание языка коррелирует с когнитивными способностями — Новости науки и исследований

Многоязычные люди могут быть лучше подготовлены к многозадачности: Frontiers in Psychology

Нравится:

Нравится Загрузка. ..

..

— от НИУ ВШЭ

Международная группа исследователей провела в НИУ ВШЭ эксперимент, доказавший, что знание нескольких языков может улучшить работу человеческого мозга. В своем исследовании, опубликованном в Frontiers in Psychology , они зарегистрировали корреляцию между когнитивным контролем участников и их владением вторым языком.

Считается, что двуязычные и многоязычные люди лучше подготовлены к решению нескольких задач и обладают лучшим вниманием, чем те, кто говорит только на одном языке. Это казалось бы разумным: билингвы и мультилингвы должны постоянно переключать свое внимание между языками, на которых они говорят, и чередовать слова и грамматические структуры, которые сильно отличаются друг от друга. В результате их функция когнитивного контроля — системы наблюдения за действиями и принятия решений — работает более эффективно, чем у одноязычных.

Между тем, научные данные об этом феномене довольно противоречивы, поскольку не все результаты, демонстрирующие эффект «двуязычного преимущества», были воспроизведены. По словам доктора Николая Новицкого, первого автора статьи, одно исследование, в котором сравнивались двуязычные дети из Страны Басков с испанскими одноязычными детьми, не нашло доказательств эффекта двуязычного преимущества. Точно так же этот эффект не наблюдался в другом исследовании, сравнивающем когнитивные способности старших спикеров в регионе, в то время как более ранние исследования продемонстрировали обратное.

По словам доктора Николая Новицкого, первого автора статьи, одно исследование, в котором сравнивались двуязычные дети из Страны Басков с испанскими одноязычными детьми, не нашло доказательств эффекта двуязычного преимущества. Точно так же этот эффект не наблюдался в другом исследовании, сравнивающем когнитивные способности старших спикеров в регионе, в то время как более ранние исследования продемонстрировали обратное.

Способность к разрешению конфликтов у поздних билингвов улучшается с повышением уровня владения вторым языком: доказательства ANT двуязычное преимущество было замечено только в подмножестве исследований, в которых использовались ограниченные выборки участников и не осуществлялся строгий контроль множества переменных, включая социально-экономический статус участников (СЭС). Другими словами, сообщаемые результаты могут отражать дисбаланс в отборе участников, а не подлинный эффект двуязычного преимущества, поскольку билингвы часто набираются из иммигрантов или этнических меньшинств, чей СЭС часто может сильно отличаться от СЭС одноязычного населения. Когда в групповых исследованиях участвуют участники, сильно различающиеся по уровню образования, доходам и другим факторам, наблюдаемые различия в их когнитивных способностях могут отражать эти и другие неконтролируемые переменные, а не их языковые навыки.

Когда в групповых исследованиях участвуют участники, сильно различающиеся по уровню образования, доходам и другим факторам, наблюдаемые различия в их когнитивных способностях могут отражать эти и другие неконтролируемые переменные, а не их языковые навыки.

«Несбалансированные параметры в групповых экспериментах — частая проблема в поведенческих исследованиях, — говорит д-р Юрий Штыров, профессор Орхусского университета и приглашенный ведущий научный сотрудник Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ. Он также отмечает: «Контролировать все потенциально значимые параметры в групповом дизайне практически невозможно, и многие факторы, в том числе социальные, могут влиять на результаты индивидуальных исследований». исследование проанализировало влияние двуязычия на исполнительный контроль в однородной группе участников. Авторы отобрали для исследования 50 неуравновешенных билингвов, всех студентов НИУ ВШЭ, которые не владели вторым языком (английским) с раннего детства (в отличие от уравновешенных билингвов), но начали изучать его позже — в школьные годы.

В результате уровень владения английским языком участников варьировался, и исследователи предположили, что относительный уровень владения вторым языком может коррелировать с эффективностью когнитивного контроля человека.

Связанный: Древнее наскальное искусство может быть источником современного языка

Чтобы проверить эту гипотезу, они измерили уровень владения английским языком у студентов, а также попросили их выполнить задание на когнитивный контроль. «Наша рабочая гипотеза заключалась в том, что более высокий уровень владения вторым языком будет коррелировать с тем, как часто участникам придется его использовать», — сказал д-р Андрей Мячиков, доцент Нортумбрийского университета и ведущий научный сотрудник Центра познания и принятия решений НИУ ВШЭ. : «Следовательно, чем чаще им приходится переключать свое внимание между своим родным языком, русским, и вторым языком, английским, тем более сильное влияние двуязычного преимущества на эффективность их когнитивного контроля мы должны обнаружить» 9. 0011

0011

Эффективность когнитивного контроля проверялась с помощью так называемого сетевого теста внимания, который измеряет эффективность внимания человека путем сравнения времени реакции в условиях, требующих разной степени концентрации и переключения внимания с одного стимула на другой. Таким образом, задача измеряет эффективность основных «сетей внимания»: настороженность (готовность к стимулу), ориентацию (направление внимания на стимул) и исполнительный контроль (переключение внимания с одного стимула на другой).

Результаты исследования продемонстрировали взаимосвязь между результатами теста на внимание и уровнем владения языком: чем лучше учащиеся знали второй язык, тем лучше они справились с заданием исполнительного контроля.

Во-первых, это исследование демонстрирует, что подход, учитывающий относительные уровни владения вторым языком респондентами, а не групповой план, может помочь исследователям лучше понять сложное взаимодействие между языком и познанием на уровне отдельных говорящих.