Лечение неврастении у подростков | Яковенко Е.А., Чутко Л.С., Сурушкина С.Ю., Никишена И.С., Анисимова Т.И.

В детской и подростковой практике очень часто встречаются астении преимущественно психогенного происхождения. Данное состояние принято называть неврастенией. Ряд авторов считает невозможным возникновение астении под действием только психологических или только биологических факторов. Так, А. Kreindler (1963), говоря о психогенной природе астении, признает значимость цереброгенных, соматогенных факторов в развитии заболевания [4]. С другой стороны, подчеркивается значимость психотравмирующих воздействий для формирования цереброгенных и соматогенных астений. Соматические заболевания могут снижать порог чувствительности к психогении.

Выраженные проявления неврастении встречаются чаще на фоне соматической ослабленности. Их проявлению способствуют наличие длительно действующих или постоянных конфликтов в семье, неправильный (очень жесткий и требовательный) тип воспитания ребенка. Психологический генез неврастении заключается в противоречии между завышенной самооценкой и большими притязаниями, с одной стороны, и реальностью, с другой стороны. В этой связи следует отметить внутриличностный конфликт по типу «хочу, но не могу» или «хочу, но болен», лежащий в основе неврастении [5].

Психологический генез неврастении заключается в противоречии между завышенной самооценкой и большими притязаниями, с одной стороны, и реальностью, с другой стороны. В этой связи следует отметить внутриличностный конфликт по типу «хочу, но не могу» или «хочу, но болен», лежащий в основе неврастении [5].

Целями данного исследования являлись уточнение клинической картины неврастении у подростков со школьной дезадаптацией и оценка эффективности применения препарата Нооклерин (деанола ацеглумат) в лечении данной патологии. Нооклерин обладает церебропротективными свойствами с отчетливым ноотропным, психостимулирующим и психогармонизирующим действием при астенических состояниях, нарушениях памяти различного генеза.

Материалы и методы исследования

Под нашим наблюдением находились 64 подростка в возрасте 14–17 лет, жители г. Санкт-Петербурга, обратившиеся к врачу с жалобами на утомляемость и низкую успеваемость в школе. Среди них было 30 (46,9%) мальчиков и 32 (53,1%) девочки.

Уровень тревожности оценивался с помощью теста самооценки Ч. Д. Спилбергера в обработке Ю. Л. Ханина.

Вегетологическое обследование проводилось с помощью опросника А. М. Вейна (1991). Головные боли (ГБ) диагностировались в соответствии с критериями Международного общества по изучению ГБ (IHS-1988). Интенсивность цефалгий оценивалась с помощью ВАШ (10-балльный вариант).

Регистрация электроэнцефалографии (ЭЭГ) проводилась с 19 электродов, расположенных на поверхности головы в соответствии с международной системой 10–20, в состоянии покоя с закрытыми и открытыми глазами (по 3 мин). С целью контроля над движениями глаз выполнялась запись электроокулограммы.

Кроме того, проводилось психофизиологическое исследование с помощью TOVA (the Test of Variables of Attention) — теста непрерывной деятельности, позволяющего оценить состояние внимания и уровень импульсивности по отношению к нормативным данным для каждого возраста. Тест основан на предъявлении испытуемому в случайном порядке значимых (требующих ответной реакции) и незначимых (не требующих ответной реакции) стимулов, появляющихся на экране компьютера в виде геометрических фигур. Результаты исследования позволили количественно оценить степень невнимательности (ошибки пропуска значимых стимулов), уровень импульсивности (ошибки реагирования на незначимые стимулы) и скорости переработки информации (время ответа) и устойчивости ответов (дисперсия времени ответа).

Подростки из исследуемой группы принимали препарат Нооклерин в дозе 2 г/сут (по 1 ч. л. 2 р./сут — утром и днем) в течение 1 мес. Другой терапии в этот период не проводилось. Эффективность терапии анализировалась при контрольном исследовании, проведенном через 1 мес. после завершения курса лечения. Доля респондеров определялась количеством больных, чьи исходные показатели общей астении (MFI-20) уменьшились более чем на треть.

л. 2 р./сут — утром и днем) в течение 1 мес. Другой терапии в этот период не проводилось. Эффективность терапии анализировалась при контрольном исследовании, проведенном через 1 мес. после завершения курса лечения. Доля респондеров определялась количеством больных, чьи исходные показатели общей астении (MFI-20) уменьшились более чем на треть.

Контрольную группу составили 64 практически здоровых подростка.

Результаты исследования

Клиническая картина у пациентов из исследуемой группы характеризовалась полиморфностью клинических проявлений и выраженной астенической симптоматикой (табл. 1, рис. 1). Наибольшая выраженность астении отмечалась по следующим субшкалам: «пониженная активность», «общая астения», «снижение мотивации». Необходимо отметить, что эти жалобы возникали во время учебного дня и не проходили после отдыха. Регистрировалась повышенная чувствительность к внешним раздражителям и к ощущениям от внутренних органов, что находило отражение в многочисленных соматических жалобах.

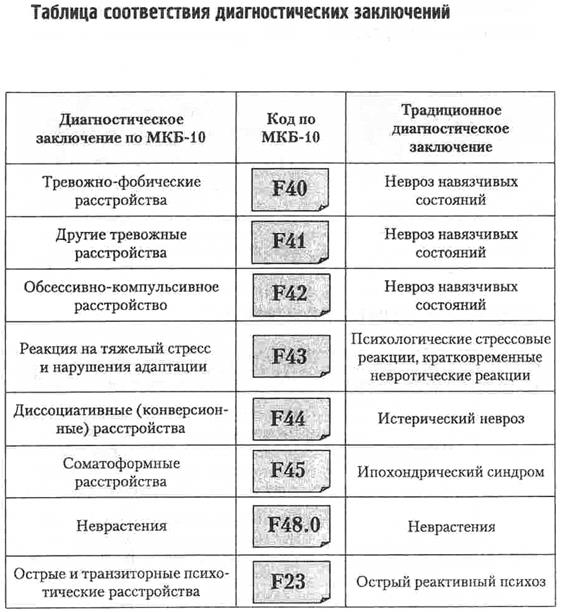

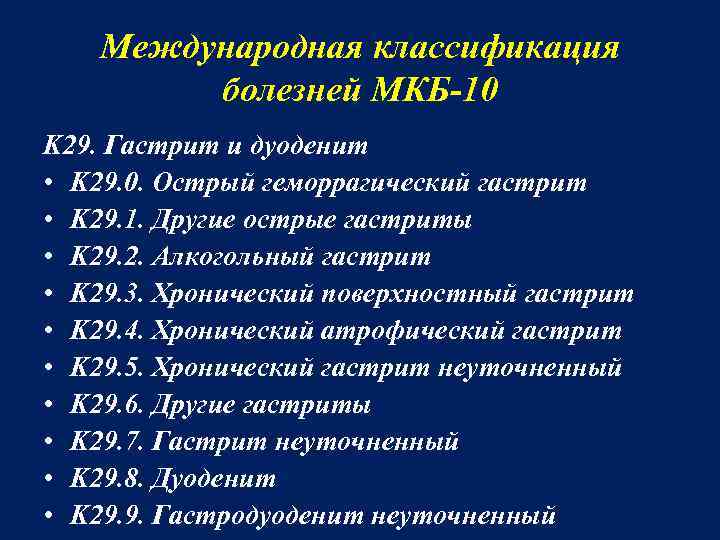

Так, в 52 случаях (81,3%) у пациентов из исследуемой группы отмечались двусторонние диффузные ГБ давящего, сжимающего характера. Цефалгии возникали преимущественно во 2-й половине дня, не усиливались на фоне повседневной физической нагрузки. В соответствии с критериями МКБ-10 и IHS-2003 такие цефалгии были определены нами как ГБ напряжения (ГБН).

В зависимости от частоты возникновения приступов ГБ было выделено 2 группы: подростки с частой (эпизодической) формой ГБН (ЧГБН) и подростки с хронической формой ГБН (ХГБН).

ЧГБН регистрировалась в 30 случаях (46,9% от общего количества пациентов). Частота приступов ГБ составляла 3–10 р./мес. Данные приступы, как правило, возникали на фоне психотравмирующих обстоятельств, стрессов. ХГБН была диагностирована в 22 случаях (34,4% от общего количества пациентов). У подростков в данной группе ГБ отмечались от 4 до 7 р./нед., чаще в будние дни, после занятий в школе. Провоцирующими факторами являлись переутомление и длительное психическое напряжение. Cредняя интенсивность цефалгий представлена в таблице 1.

ХГБН была диагностирована в 22 случаях (34,4% от общего количества пациентов). У подростков в данной группе ГБ отмечались от 4 до 7 р./нед., чаще в будние дни, после занятий в школе. Провоцирующими факторами являлись переутомление и длительное психическое напряжение. Cредняя интенсивность цефалгий представлена в таблице 1.

По данным вегетологического обследования по анкетной методике А. М. Вейна, средний балл у подростков из исследуемой группы составил 19,5±5,6 (при норме до 15 баллов).

Средний уровень реактивной тревожности составил 43,6±7,5 балла; средний уровень личностной тревожности — 39,2±7,9 балла (согласно нормативным данным повышенный уровень тревожности констатируется при величине показателей более 30 баллов).

Психофизиологическое исследование TOVA показало, что у пациентов из исследовавшейся группы отмечалось повышение показателей невнимательности, импульсивности и времени реакции по сравнению с соответствующими показателями в контрольной группе. Обращали на себя внимание существенное возрастание количества ошибок и увеличение времени реакции во 2-й половине теста (табл. 2).

Обращали на себя внимание существенное возрастание количества ошибок и увеличение времени реакции во 2-й половине теста (табл. 2).

Результаты количественной ЭЭГ свидетельствовали о том, что биоэлектрическая активность головного мозга у подростков с неврастенией характеризовалась достоверным снижением спектральной мощности α-ритма в затылочных отведениях по сравнению с соответствующим показателем в контрольной группе (табл. 3).

Оценка результатов лечения показала, что доля респондеров после курса Нооклерина составила 68,8% (44 пациента). В беседах с подростками и их родителями отмечались уменьшение утомляемости, улучшение внимания, памяти со 2–3 нед. приема препарата. Доля нонресподеров составила 28,1% (9 пациентов). Необходимо отметить, что отсутствие динамики регистрировалось у пациентов с очень высоким уровнем тревожности. При оценке состояния пациентов с помощью МFI-20 регистрировалось значительное улучшение показателей по шкалам общей астении, психической астении, пониженной активности (рис.

Переносимость терапии в основной группе можно в целом охарактеризовать как хорошую. В 3 случаях появились жалобы на трудности при засыпании. Через 3–4 дня сон у указанных пациентов нормализовался самостоятельно, без медикаментозной коррекции. Других побочных явлений отмечено не было.

Повторное психофизиологическое исследование после курса выявило статистически достоверное уменьшение невнимательности, импульсивности и времени реакции (табл. 2). Также не отмечено достоверного снижения тревожности.

2). Также не отмечено достоверного снижения тревожности.

Данные электроэнцефалографического исследования после курса Нооклерина показали, что значительное клиническое улучшение сопровождалось перестройкой ритмической структуры ЭЭГ. Сравнительный анализ результатов электроэнцефалографического исследования показал, что после окончания курса Нооклерина регистрировалось достоверное увеличение мощности α-ритма в затылочных областях (табл. 3).

Обсуждение

Особенностью астенических расстройств последнего времени является несомненное учащение соматизации, а одной из наиболее частых форм соматизированных расстройств называется ГБ [6]. Результаты вегетологического обследования показали, что средний балл у пациентов с неврастенией свидетельствовал о наличии у них вегетативной дисфункции и был достоверно выше, чем в группе здоровых испытуемых. Данные психофизиологического исследования свидетельствуют о снижении уровня внимания и скорости реакции у подростков с неврастенией.

При анализе функционального состояния нервной системы большое значение придается α-активности головного мозга, характеризующей состояние расслабленного бодрствования. Проведенные исследования показывают, что подростки с неврастенией характеризуются меньшими величинами мощности α-ритма в затылочных отведениях по сравнению со здоровыми сверстниками, что свидетельствует об ухудшении функционального состояния головного мозга.

Использование Нооклерина в лечении астенических проявлений на фоне школьной дезадаптации характеризуется высокой эффективностью. После лечения отмечается достоверное снижение показателей утомляемости, астении. Наибольшее улучшение получено по шкалам общей и психической астении. Необходимо отметить достаточно быстрое появление положительных изменений.

Результаты повторных психофизиологических и нейрофизиологических исследований после курса Нооклерина подтверждают клинические данные об уменьшении степени истощаемости и улучшении функционального состояния головного мозга после лечения. Немаловажно то, что применение Нооклерина не сопровождается выраженными нежелательными побочными эффектами и осложнениями.

Немаловажно то, что применение Нооклерина не сопровождается выраженными нежелательными побочными эффектами и осложнениями.

Необходимо отметить, что после окончания курса Нооклерина отмечается уменьшение таких коморбидных нарушений, как вегето-сосудистая дистония и ГБН. Больший эффект достигнут при лечении ХГБН. Данное наблюдение можно объяснить проведенными нами ранее исследованиями, показавшими, что если ЧГБН больше сочетаются с тревожными расстройствами, то ХГБН часто встречаются у детей с астеническими нарушениями [7].

Ограничением данного исследования является отсутствие длительного катамнестического наблюдения.

Таким образом, применение препарата Нооклерин в лечении астенических нарушений у подростков характеризуется высокой эффективностью. Учитывая отсутствие влияния Нооклерина на тревожность, можно предположить повышение эффективности его использования в комбинации с небензодиазепиновыми анксиолитиками.

Купирование симптомов неврастении в общей медицинской практике | #12/15

Проблема астенических состояний как в клиническом, так и в терапевтическом аспекте является одной из самых трудных в работе любого врача.

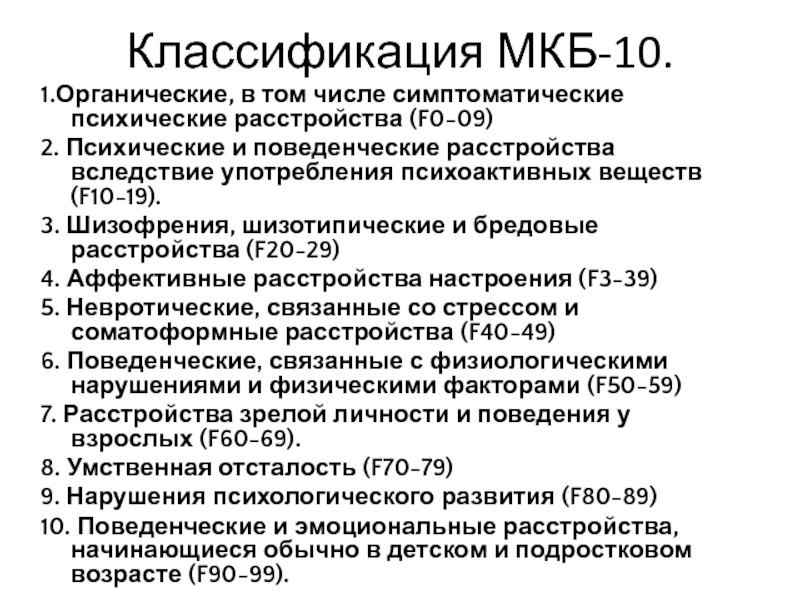

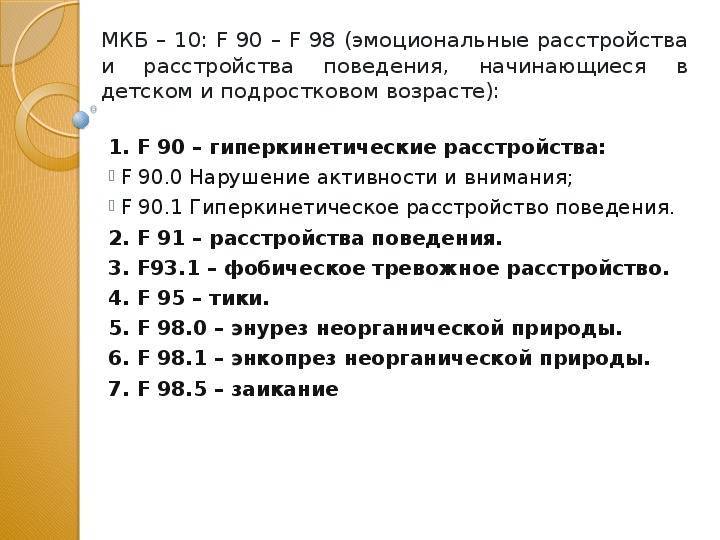

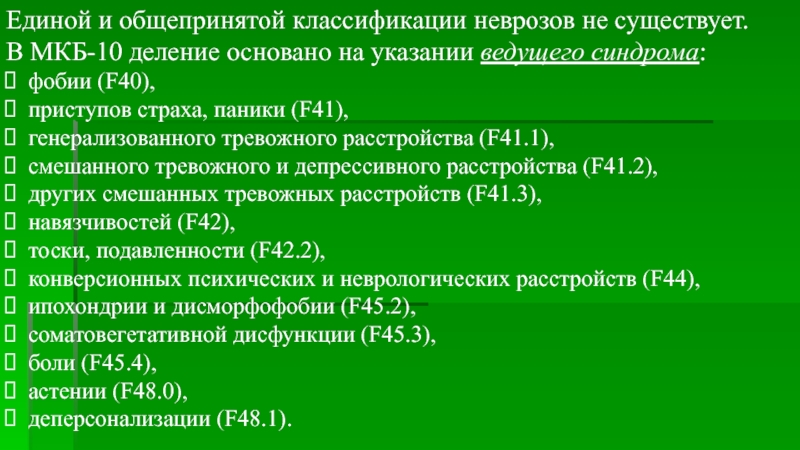

В Международной классификации болезней 10-го пересмотра состояния, основным проявлением которых является астения, рассматриваются в рубриках «Неврастения F48.0», «Органическое эмоционально-лабильное (астеническое) расстройство F06.6», «Синдром усталости после вирусной инфекции G93.3». Другие астенические расстройства, выделенные в классификации, включают: неспецифическую астению (R53), синдром выгорания (Z73.0), поствирусный астенический синдром (G93.3) и психастению (F48.8).

Частота встречаемости данной патологии достаточно высока и колеблется в общемедицинской практике от 15% до 57% [1, 2]. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распространенность только одного вида астенических расстройств — неврастении — среди пациентов общей медицинской практики в среднем составила от 1,3% до 5,2%. Не менее значимыми оказались последствия неврастении, связанные с социальной дезадаптацией, которая в исследовании Всемирной организации здравоохранения достигала 7–8 дней в течение месяца.

Клинически астенические симптомы, представляя собой наименее специфичные из всех психических нарушений, рассматриваются некоторыми авторами как «базовые» при других расстройствах, иногда предшествуя или определяя и почти всегда завершая течение любого заболевания [3].

Неврастения проявляется повышенной утомляемостью, а также раздражительной слабостью (повышенная возбудимость может смениться слезливостью или раскаянием), неустойчивым настроением, гиперестезией (непереносимость яркого света, громких звуков, резких запахов). Нередко наблюдаются головные боли, расстройства сна в виде постоянной сонливости или упорной бессонницы, вегетативные нарушения. У больных отмечается изменение психического состояния в зависимости от атмосферного давления. Определяющими для астении являются постоянные жалобы на истощение после минимальных усилий в сочетании не менее чем с двумя из перечисленных жалоб: мышечные боли, головокружение, головная боль напряжения, нарушения сна, неспособность расслабиться, раздражительность, диспепсия.

Современные научные представления предполагают полиэтиологическую природу астенических расстройств с вовлечением разнообразных нейрохимических систем, воздействие на которые может приводить к уменьшению выраженности психопатологической симптоматики.

Большое многообразие патогенетических механизмов развития неврастенических состояний способствует формированию разных подходов к лечению и использованию лекарственных препаратов разных классов (психостимуляторов, ноотропов, антидепрессантов, транквилизаторов и т. д.), которые не всегда эффективно воздействуют на разные регистры астенической симптоматики. Многие препараты (бензодиазепиновые транквилизаторы, антидепрессанты с седативным эффектом, антиконвульсанты и нейролептики, барбитуратсодержащие препараты, Валокордин, Корвалол), напротив, могут вызывать ощущение усталости в начале лечения, при длительном применении, в случае их накопления или при передозировке [4].

Сегодня в общей медицинской практике наиболее часто назначаемыми лекарственными средствами для терапии астений являются ноотропные препараты, которые осуществляют целенаправленное фармакологическое воздействие на когнитивные функции и проявления психического и неврологического дефицита за счет активирующего специфического влияния на высшие интегративные функции мозга [1]. Однако, как показывает опыт практических врачей, их амбулаторное применение далеко не всегда является эффективным и оправданным [2].

Однако, как показывает опыт практических врачей, их амбулаторное применение далеко не всегда является эффективным и оправданным [2].

Кроме того, в литературе приводятся данные о том, что витаминные добавки могут улучшать настроение и когнитивные функции даже при отсутствии дефицита витаминов [5]. Ряд исследователей, выявивших при психопатологических расстройствах дефицит антиоксидантов, L-карнитина, витаминов группы В, магния, считают, что добавление препаратов, содержащих эти нутриенты, может уменьшить симптомы депрессии, астении, тревоги, когнитивных расстройств [5–7].

В то же время информации об эффективности и безопасности применения комбинированного (ноотропы, нейротрофы и поливитаминные комплексы) лечения неврастении недостаточно.

Целью пилотного сравнительного исследования являлось изучение терапевтической эффективности и переносимости комплексной терапии неврастении с применением ноотропного препарата широко спектра действия и мультивитаминного комплекса в качестве адъювантного (дополнительного) средства.

Материалы и методы

В исследование включались пациенты обоего пола в возрасте старше 18 лет, соответствующие критериям неврастении по МКБ-10, обратившиеся за специализированной помощью в поликлиническое отделение городской клинической больницы им. М. Е. Жадкевича и в Международный институт психосоматического здоровья, не получавшие психотропную терапию на протяжении предшествующих 6 месяцев и давшие информированное согласие на участие в исследовании.

В исследование не включались больные с психическими расстройствами, не соответствующими критериям включения, беременные и кормящие женщины, а также пациенты с тяжелыми и/или декомпенсированными на момент обращения соматоневрологическими заболеваниями.

Для исключения тревожного или депрессивного генеза психопатологической симптоматики на скрининговом визите дополнительно использовался Госпитальный опросник тревоги и депрессии (HADS).

С целью снижения вероятности наличия и/или влияния на психическое состояние латентной, манифестирующей или декомпенсированной сопутствующей соматической, неврологической и эндокринологической патологии предельный возраст участия в исследовании был ограничен 40 годами.

Основным методом диагностики являлся клинико-психопатологический с привлечением данных психометрического исследования (визуальная аналоговая шкала (ВАШ), Шкала общего клинического впечатления (CGI)) для оценки динамики состояния на фоне проводимой терапии. Заключение о соматическом состоянии пациентов проводилось на основании данных медицинской документации, рутинных лабораторных и инструментальных методов обследования с использованием, при наличии показаний, высокотехнологичных диагностических исследований (магнитно-резонансная томография, компьютерная томография, допплерография, сцинтиография и т. д.).

Из включенных в исследование пациентов были сформированы две группы по 30 человек каждая. Терапия неврастении осуществлялась нейротрофным препаратом с широким спектром установленной в исследованиях психотропной активности — D,L-рацематом гопантеновой кислоты (600 мг/сут) [1, 8–13]. При этом в основной группе в качестве адъювантного средства назначался поливитаминный комплекс Берокка® Плюс (1 растворимая таблетка/сут), состоящий из витаминов и микроэлементов, также зарекомендовавших себя в ряде исследований в качестве веществ, обладающих определенным антиастеническим, прокогнитивным, анксиолитическим и тимолептическим эффектами [7, 14, 15–29]. В группе сравнения пациенты получали монотерапию D,L-рацематом гопантеновой кислоты (600 мг/сут). Длительность терапии составляла 1 месяц (30 дней).

В группе сравнения пациенты получали монотерапию D,L-рацематом гопантеновой кислоты (600 мг/сут). Длительность терапии составляла 1 месяц (30 дней).

Эффективность терапии оценивалась на плановых визитах: Н (неделя) 0, Н1, Н2, Н3, Н4 (день 30) по шкале ВАШ, CGI.

Для определения динамики когнитивных нарушений использовалась батарея тестов: беглости речевых ответов, Струпа, ассоциативные ряды.

Безопасность и переносимость терапии оценивались на основании спонтанных жалоб больного и данных клинических и параклинических соматических исследований, включавших регистрацию частоты сердечных сокращений, систолического и диастолического артериального давления в положении лежа и стоя, ортостатическую пробу, клинический и биохимический анализы крови, стандартную 12-канальную электрокардиографию в покое.

Дополнительно оценивалась приверженность терапии по показателю соблюдения режима и дозировки препаратов.

Полученный материал обрабатывался с помощью программы Statistica (StatSoft Inc. , США). Достоверность различий рассчитывалась при помощи теста Колмогорова–Смирнова.

, США). Достоверность различий рассчитывалась при помощи теста Колмогорова–Смирнова.

Результаты исследования

В исследование были включены 60 пациентов (по 30 в основную и контрольную группы).

Средний возраст больных в основной группе составил 41,2 ± 2,3 года, в контрольной — 42,5 ± 2,1 года. Средняя длительность неврастенического состояния — 2,3 ± 0,5 и 2,8 ± 0,4 месяца соответственно.

Сопоставимые социодемографические (пол, средний возраст) и клинико-динамические (длительность заболевания, число госпитализаций) характеристики пациентов обеих групп (табл. 1) позволяют рассчитывать на валидность полученных результатов.

Клиническая картина развившейся на фоне перенесенного психоэмоционального стресса (затянувшийся конфликт в семье, авральный режим работы и т. д.) неврастении характеризовалась повышенной психомоторной утомляемостью, слабостью в теле после минимальных физических усилий или умственной работы, снижением концентрации внимания, скорости ассоциативных процессов, неприятными (боль, напряженность) ощущениями в мышцах в сочетании со снижением профессиональной продуктивности. Также пациентов беспокоили ощущения головокружения, диспепсия, раздражительность, снижение чувства удовольствия, эпизодическая тревога по поводу привычных бытовых событий или взаимоотношений. Нарушения сна носили неустойчивый (гипо-, гиперсомния), периодический и кратковременный характер.

Также пациентов беспокоили ощущения головокружения, диспепсия, раздражительность, снижение чувства удовольствия, эпизодическая тревога по поводу привычных бытовых событий или взаимоотношений. Нарушения сна носили неустойчивый (гипо-, гиперсомния), периодический и кратковременный характер.

Редукция неврастенической симптоматики по шкале ВАШ в обеих группах достигала статистически значимых значений к концу второй недели терапии (p < 0,001) и в дальнейшем становилась более выраженной с непрерывным улучшением показателей вплоть до Д30. Однако начиная с уже первой недели лечения положительная динамика состояния больных, принимающих, наряду с D,L-рацематом гопантеновой кислоты, поливитаминный комплекс, статистически значимо (p < 0.001) превосходила таковую в группе сравнения (табл. 2, рис. 1).

Как видно из данных табл. 2, на фоне приема комбинированной терапии в основной группе наибольшая редукция симптоматики, превосходящая таковую в контрольной группе, зафиксирована по показателям «утомляемость», «слабость», «неприятные ощущения в теле», «тревожность» и «нарушения сна».

Аналогичная динамика отмечена при анализе изменений величины среднего балла по шкале CGI-S. В основной группе статистически значимое уменьшение выраженности неврастенической симптоматики регистрировалась врачом на первой неделе, в то время как в контрольной группе — на второй неделе терапии. К окончанию исследования показатель уменьшения тяжести состояния больного в основной группе достоверно превосходит таковой в контрольной (63,7% vs 56,6% соответственно, р < 0,05).

Особо следует подчеркнуть положительное влияние адъювантной терапии поливитаминным комплексом на показатели нарушенных при неврастении когнитивных функций у пациентов. Данные, полученные в ходе исследования, свидетельствует о достоверно более выраженном положительном эффекте терапии с применением Берокк®а Плюс (рис. 2, 3).

Переносимость терапии в обеих группах была хорошей. Связанных с препаратами нежелательных лекарственных реакций (НЛР), послуживших причиной преждевременного прекращения терапии, не отмечалось. Все НЛР носили транзиторный и/или дозозависимый характер. Отмена терапии не сопровождалась развитием признаков синдрома отмены (физический дискомфорт, головные и мышечные боли, раздражительность, нарушения сна, усиление тревоги). В то же время спектр НЛР в группах отличался (табл. 3).

Все НЛР носили транзиторный и/или дозозависимый характер. Отмена терапии не сопровождалась развитием признаков синдрома отмены (физический дискомфорт, головные и мышечные боли, раздражительность, нарушения сна, усиление тревоги). В то же время спектр НЛР в группах отличался (табл. 3).

Исходя из данных, представленных в табл. 3, можно отметить, что дополнительный прием поливитаминного комплекса снижал вероятность возникновения таких НЛР D,L-рацемата гопантеновой кислоты, как головная боль, трудности засыпания и увеличение артериального давления.

Заключение

В ходе проведенного пилотного сравнительного исследования получены достоверные данные о том, что включение поливитаминного комплекса Берокка® Плюс (1 растворимая таблетка в сут) в 30-дневную комплексную с D,L-рацематом гопантеновой кислоты терапию неврастении статистически достоверно способствует уменьшению тяжести психопатологических симптомов.

Эффект препарата реализуется в том числе за счет улучшения когнитивных функций больных, уменьшения утомляемости, неприятных (боль, напряжение) ощущений в теле, тревожности, нарушений сна и нивелирования НЛР нейротрофного средства.

Повышение эффективности и переносимости антиневрастенической терапии в перспективе позволит достичь более значимого улучшения качества жизни больных.

Таким образом, препарат Берокка® Плюс может быть рекомендован в качестве адъювантного средства при терапии неврастении современными нейротрофами.

Литература

- Канаева Л. С., Вазагаева Т. И., Ястребова В. В. Перспективы применения препарата Пантогам актив® у больных с астеническими расстройствами // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина. 2009. № 6.

- Путилина М. В. Особенности терапии астенических расстройств // Неврология и ревматология. 2010. № 1.

- Пизова Н. В. Клиника, диагностика и лечение синдрома хронической усталости // Медицинский совет. 2015. № 2. С. 48–52.

- Вельтищев Д. Ю. Прошлое и настоящее диагноза неврастении // Психиатрия и психофармакотерапия им. П. Б. Ганнушкина. 2013. № 1.

- Durga J., van Boxtel M. P. J., Schouten E. G., Kok F. J., Jolles J., Katan M. B., Verhoef P. Effect of 3-year folic acid supplementation on cognitive function in older adults in the FACIT trial: a randomised, double blind, controlled trial // Lancet. 2007. № 369. Р. 208–216.

- Carroll D., Ring Ch., Suter M., Willemsen G. The effects of an oral multivitamin combination with calcium, magnesium, and zinc on psychological well-being in healthy young male volunteers: a double-blind placebo-controlled trial // Psychopharmacology. 2000. № 150. P. 220–225.

- Scholey A., Bauer I., Neale Ch., Savage K., Camfield D., White D., Maggini S., Pipingas A., Stough C., Hughes M. Acute Effects of Different Multivitamin Mineral Preparations with and without Guaraná on Mood, Cognitive Performance and Functional Brain Activation // Nutrients. 2013. № 5. P. 3589–3604.

- Ковалев Г. И., Старикова Н. А. Пантогам актив: механизм фармакологического действия // РМЖ.

2010. № 21. C. 2–4.

2010. № 21. C. 2–4. - Концевой В. А., Ротштейн В. Г., Богдан М. Н. с соавт. Пантогам в повседневной психиатрической практике // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2007. № 12.

- Медведев В. Э. Новые возможности лечения астенических расстройств в психиатрической, неврологической и соматической практике // Психиатрия и психофармакотерапия. 2013. № 4. С. 53–59.

- Медведев В. Э. Психические расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями: возможности профилактической и купирующей терапии ноотропными препаратами // CardioSomatica. 2012. № 1. С. 22–28.

- Медведев В. Э., Зверев К. В., Епифанов А. В. с соавт. Возможности ноотропной терапии пограничных психических расстройств у пациентов, перенесших острый коронарный синдром в условиях кардиологического стационара // Архивъ внутренней медицины. 2013. № 1. С. 40–48.

- Медведев В. Э. Ноотропные препараты и нейропротекторы в лечении психических расстройств (учебное пособие).

М., 2015. 152 с.

М., 2015. 152 с. - Медведев В. Э. Предпосылки использования витаминных комплексов в адъювантной терапии психических расстройств // Лечащий Врач. 2015. № 9.

- Institute of Medicine (IOM). Reference Intakes for Thiamin, Riboflavin, Niacin, Vitamin B6, Folate, Vitamin B12, Pantothenic Acid, Biotin, and Choline; National Academy Press: Washington, DC, USA, 1998.

- Institute of Medicine (IOM). Dietary Reference Intakes for Vitamin C, Vitamin E, Selenium and Carotenoids; National Academy Press: Washington, DC, USA, 2000.

- Harris E., Kirk J., Rowsell R., Vitetta, L., Sali A., Scholey A. B., Pipingas A. The effect of multivitamin supplementation on mood and stress in healthy older men // Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. 2011. № 26. Р. 560–567.

- Haskell C. F., Robertson B., Jones E., Forster J., Jones R., Wilde A., Maggini S., Kennedy D. O. Effects of a multi-Vitamin/mineral supplement on cognitive function and fatigue during extended multi-Tasking // Hum.

Psychopharmacol. Clin. 2010. № 25. Р. 448–461.

Psychopharmacol. Clin. 2010. № 25. Р. 448–461. - Kennedy D. O., Haskell C. F. Vitamins and cognition: What is the evidence? // Drugs. 2011. № 71. P. 1957–1971.

- Kennedy D. O., Veasey R., Watson A., Dodd F., Jones E., Maggini S., Haskell C. F. Effects of high-dose B vitamin complex with vitamin C and minerals on subjective mood and performance in healthy males // Psychopharmacology. 2010, 211. P. 55–68.

- Kennedy D. O., Veasey R. C., Watson A. W., Dodd F. L., Jones E. K., Tiplady B., Haskell C. F. Vitamins and psychological functioning: A mobile phone assessment of the effects of a B vitamin complex, vitamin C and minerals on cognitive performance and subjective mood and energy // Hum. Psychopharmacol. Clin. Exp. 2011. № 26. P. 538–547.

- Mattson M. P., Shea T. B. Folate and homocysteine metabolism in neural plasticity and neurodegenerative disorders // Trends Neurosci. 2003. № 26. P. 137–146.

- McGarel C.

, Pentieva K., Strain J. J., McNulty H. Emerging roles for folate and related B-vitamins in brain health across the lifecycle // Proc Nutr Soc. 2015 Feb. 74 (1). P. 46–55.

, Pentieva K., Strain J. J., McNulty H. Emerging roles for folate and related B-vitamins in brain health across the lifecycle // Proc Nutr Soc. 2015 Feb. 74 (1). P. 46–55. - Nelson M. V., Bailie G. A survey of pharmacists recommendations for food supplements in the U. S.A. and U. K. // J Clin Pharm Ther. 1990. № 15. P. 131–139.

- Popovic I. C. Associations neurotropes de vitamines et de sels mineraux dans la therapeutique anti-stress // Schweizer Zeitschr Ganzheits Med. 1993. № 3. P. 140–143.

- Ranelli P. L., Dickerson R. N., White K. G. Use of vitamin and mineral supplements by pharmacy students // Am J Hosp Pharm. 1993. № 50. P. 674–678.

- Rosenberg I. H., Miller J. W. Nutritional factors in physical and cognitive functions of elderly people // Am. J. Clin. Nutr. 1992. № 55. S. 1237–1243.

- Selishchev G. S., Petchot-Bacque J-P., Volkov A. K., Bolotina S. I., Vein A. M., Suter M.

, Sudakov K. V., Alleaume B., Shmyriov V. I. An open non-comparative study on the efficacy of an oral multivitamin combination containing calcium and magnesium on persons permanently exposed to occupational stress-predisposing factors // J Clin Res. 1998. № 1. P. 303–315.

, Sudakov K. V., Alleaume B., Shmyriov V. I. An open non-comparative study on the efficacy of an oral multivitamin combination containing calcium and magnesium on persons permanently exposed to occupational stress-predisposing factors // J Clin Res. 1998. № 1. P. 303–315. - Sobal J., Daly M. P. Vitamin/mineral supplement use among general practice patients in the United Kingdom // Fam Pract. 1990. № 7. P. 181–183.

Р. А. Кардашян*, доктор медицинских наук, профессор

О. Р. Добрушина**, кандидат медицинских наук

В. Э. Медведев*, 1, кандидат медицинских наук

* ФГБОУ ВПО РУДН, Москва

** Международный институт психосоматического здоровья, Москва

1 Контактная информация: [email protected]

Неврастения | Новый Оксфордский учебник психиатрии

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Мак, Феличе Ли, «Неврастения», у Майкла Гелдера и др. (ред.), New Oxford Textbook of Psychiatry , 2 edn ( Oxford , 2012; онлайн-издание, Oxford Academic, 1 октября 2012 г.), https:/ /doi.org/10.1093/med/9780199696758.003.0136, по состоянию на 7 июля 2023 г.

(ред.), New Oxford Textbook of Psychiatry , 2 edn ( Oxford , 2012; онлайн-издание, Oxford Academic, 1 октября 2012 г.), https:/ /doi.org/10.1093/med/9780199696758.003.0136, по состоянию на 7 июля 2023 г.Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНовый Оксфордский учебник психиатрии (2-е изд.)Oxford Textbooks in PsychiatryМедицина зависимостиКлиническая генетикаИммунологияМедицинская этикаМедицинская статистика и методологияНеврологияПсихиатрияПсихотерапияОбщественное здравоохранениеОбщественное здравоохранение и эпидемиологияРадиологияOxford Medicine OnlineBooksJournals Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть Фильтр поиска панели навигации

Oxford AcademicНовый Оксфордский учебник психиатрии (2-е изд. )Oxford Textbooks in PsychiatryМедицина зависимостиКлиническая генетикаИммунологияМедицинская этикаМедицинская статистика и методологияНеврологияПсихиатрияПсихотерапияОбщественное здравоохранениеОбщественное здравоохранение и эпидемиологияРадиологияOxford Medicine OnlineBooksJournals

Введите поисковый запрос

)Oxford Textbooks in PsychiatryМедицина зависимостиКлиническая генетикаИммунологияМедицинская этикаМедицинская статистика и методологияНеврологияПсихиатрияПсихотерапияОбщественное здравоохранениеОбщественное здравоохранение и эпидемиологияРадиологияOxford Medicine OnlineBooksJournals

Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

Термин «неврастения» имеет разнообразную историю, и, хотя он сохраняется в качестве диагностической единицы в МКБ-10, он не фигурирует в DSM-IV. В культурах, где неврастения до сих пор пользуется популярностью у профессионалов и непрофессионалов, она используется по-разному: ♦ нозологическая единица ♦ идиома для выражения дистресса ♦ культурно санкционированное болезненное поведение ♦ объяснительная модель для созвездия соматических симптомов ♦ эвфемизм для избегания клеймо психического расстройства. Следовательно, при диагностике, понимании и лечении неврастении клиницист должен знать контекст, в котором используется этот термин.

Субъект

Психиатриирология Аддикации Медицинская этика. Публичная здравоохранение и эпидемиология Статистика и методология. Коллекция: Оксфорд Медицина Онлайн Отказ от ответственности Издательство Оксфордского университета не делает заявлений, явных или подразумеваемых, о том, что дозировки лекарств, указанные в этой книге, верны.

Поэтому читатели должны всегда…

Более

Издательство Оксфордского университета не делает заявлений, явных или подразумеваемых, о том, что дозировки лекарств, указанные в этой книге, верны.

Поэтому читатели должны всегда проверять информацию о продукте и клинических процедурах с самой последней опубликованной информацией о продукте и таблицами данных.

предоставленных производителями, а также самые последние кодексы поведения и правила техники безопасности. Авторы и издатели не несут ответственности и

юридическую ответственность за любые ошибки в тексте или за неправильное использование или неправильное применение материала в этой работе. Если не указано иное, дозы препаратов

и рекомендации для небеременных взрослых, которые не кормят грудью.

Если не указано иное, дозы препаратов

и рекомендации для небеременных взрослых, которые не кормят грудью.

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Вход с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупкеНеврастения впервые был использован Джорджем Миллером Бирдом в 1869 году для обозначения состояния с симптомами усталости, беспокойства, головной боли, импотенции, невралгии и депрессии. [1] Считалось, что американцы особенно склонны к неврастении, что привело к прозвищу «Американитис» (популяризировано Уильямом Джеймсом). Дополнительные рекомендуемые знания

Симптомы Это было объяснено как результат истощения энергетических запасов центральной нервной системы, которое Борода приписал цивилизации. ЛечениеБирд вместе со своим партнером А. Д. Роквеллом сначала выступал за электротерапию, а затем за все более экспериментальные методы лечения людей с неврастенией, и эта позиция вызывала споры. В обзоре 1868 года утверждалось, что понимание Бердом и Роквеллом научного метода было сомнительным, и не считал их утверждения обоснованными. Уильяму Джеймсу поставили диагноз неврастения, и его цитировали: «Я полагаю, что ни один образованный человек никогда не задумывался о самоубийстве». (Таунсенд, 1996). Диагностика В конце 1800-х годов неврастения стала «популярным» диагнозом, расширившись и включив такие симптомы, как слабость, головокружение и обмороки, а обычным лечением был покой, особенно для женщин, чей пол в первую очередь диагностировался с этим заболеванием в то время. СкептицизмВ 1895 году Зигмунд Фрейд сделал обзор электротерапии и объявил ее «притворным лечением». Он привел пример заметки Элизабет фон Р. о том, что «чем сильнее они были, тем больше они, казалось, отодвигали ее собственные боли на задний план». См. также эффект плацебо. Тем не менее, неврастения была распространенным диагнозом во время Первой мировой войны — например, у каждого из примерно 1700 офицеров, проходивших через военный госпиталь Крейглокхарт, была диагностирована неврастения — но десятилетие спустя его использование сократилось. Сегодня Согласно современным взглядам, основная проблема диагностики неврастении заключалась в попытке сгруппировать воедино самые разные случаи. В последние годы Ричард М. Фогорос утверждал, что, возможно, слово «неврастения» может включать в себя некоторые психические состояния, но, что более важно, многие физиологические состояния, немного более понятные медицинскому сообществу, такие как фибромиалгия, синдром хронической усталости и раздраженный кишечник. синдром, который, по мнению Фогороса, имеет один общий фактор: дизавтономию. Он подчеркивает, что у большинства пациентов, у которых когда-то была бы диагностирована неврастения, есть состояния, которые являются «настоящими, чисто физиологическими (в отличие от психологических) расстройствами… и хотя они могут свести с ума кого угодно, они не вызваны по сумасшествию». (см. ссылку ниже)

9 Этот термин использовался, по крайней мере, еще в 1829 году для обозначения фактической механической слабости реальных нервов , а не более метафорических «нервов», на которые Бирд ссылался в 1869 году. См. также

Каталожные номера

|

Врачи школы Бирда связывали неврастению со стрессами урбанизации и давлением, которое оказывает на интеллектуальный класс все более конкурентная бизнес-среда. Как правило, это было связано с людьми из высшего сословия, занимавшимися сидячей работой.

Врачи школы Бирда связывали неврастению со стрессами урбанизации и давлением, которое оказывает на интеллектуальный класс все более конкурентная бизнес-среда. Как правило, это было связано с людьми из высшего сословия, занимавшимися сидячей работой. время. Известно, что Вирджиния Вулф была вынуждена пройти курс лечения отдыхом, который она описывает в своей книге «О болезни ». В литературе главный герой Шарлотты Перкинс Гилман в Желтые обои также восстают против лечения отдыхом. Говорят, Марсель Пруст страдал неврастенией. Чтобы извлечь выгоду из этой эпидемии, фармацевтическая компания Rexall представила лекарство под названием «Эликсир американита», которое, как утверждалось, успокаивает любые приступы, связанные с неврастенией.

время. Известно, что Вирджиния Вулф была вынуждена пройти курс лечения отдыхом, который она описывает в своей книге «О болезни ». В литературе главный герой Шарлотты Перкинс Гилман в Желтые обои также восстают против лечения отдыхом. Говорят, Марсель Пруст страдал неврастенией. Чтобы извлечь выгоду из этой эпидемии, фармацевтическая компания Rexall представила лекарство под названием «Эликсир американита», которое, как утверждалось, успокаивает любые приступы, связанные с неврастенией.