Теории причинно-следственной атрибуции и определения авторов / Социальная психология и личные отношения

Социальная психология пытается описать законы, которые регулируют взаимодействие между людьми и их влияние на поведение, мысли и эмоции.

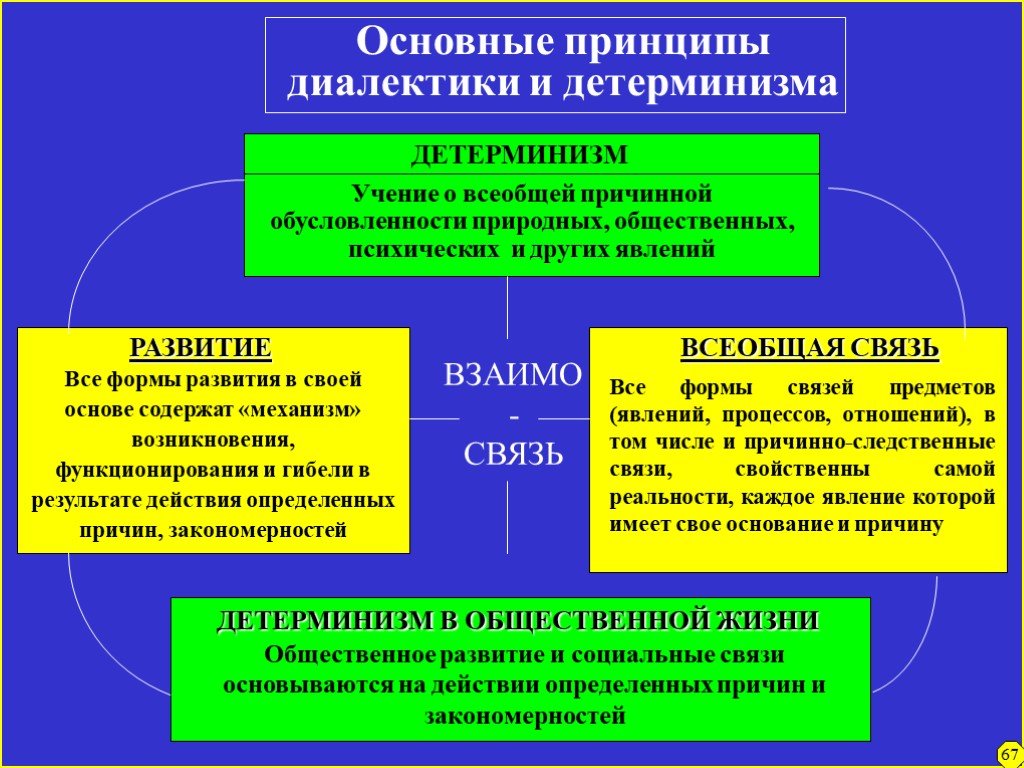

Из этой области психологии были сформулированы теории о том, как мы объясняем наше собственное поведение и поведение других, а также события, которые происходят с нами; Эти модели известны как «теории причинной атрибуции».

- Статья по теме: «Что такое социальная психология?»

Теория причинной атрибуции Хайдера

В 1958 году австриец Фриц Хейдер сформулировал первую теорию причинной атрибуции, чтобы объяснить факторы, которые влияют на наше восприятие причин событий.

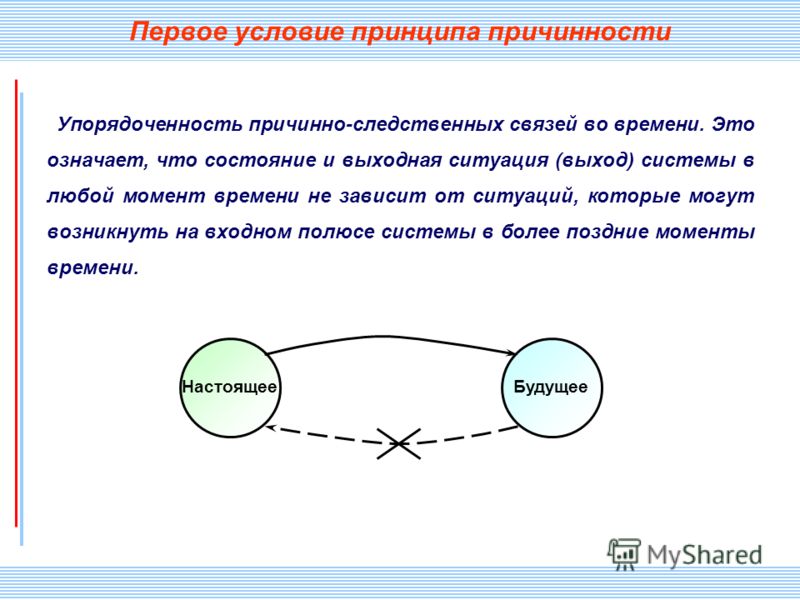

Хейдер высказал мнение, что люди действуют как «наивные ученые»: мы связываем события с ненаблюдаемыми причинами, чтобы понять поведение других и предсказывать будущие события, таким образом, получая чувство контроля над окружающей средой. Тем не менее, мы склонны делать простые причинно-следственные связи, которые принимают во внимание особенно тип фактора.

Тем не менее, мы склонны делать простые причинно-следственные связи, которые принимают во внимание особенно тип фактора.

Атрибутивная модель Хайдера различает внутренние или личные и внешние или экологические атрибуты. Хотя способность и мотивация к поведению являются внутренними факторами, удача и сложность задачи выделяются среди ситуационных причин..

Если мы приписываем наше собственное поведение внутренним причинам, мы берем на себя ответственность за это, тогда как, если мы считаем, что причина внешняя, этого не происходит..

- Статья по теме: «Фундаментальная ошибка атрибуции: голубиные люди»

Теория соответствующих умозаключений Джонса и Дэвиса

Теория атрибуции Эдварда Джоунса и Кейта Дэвиса была предложена в 1965 году. Центральным понятием этой модели является «соответствующий вывод», который относится к обобщения, которые мы делаем о поведении других людей в будущем на основе того, как мы объяснили их предыдущее поведение.

По сути, Джонс и Дэвис заявили, что мы делаем соответствующие выводы, когда считаем, что определенное поведение человека обусловлено его образом существования. Чтобы сделать эти приписывания, в первую очередь необходимо, чтобы мы могли подтвердить, что человек имел намерение и способность выполнять действие.

Как только атрибуция намерения сделана, будет большая вероятность того, что мы также сделаем атрибутивную атрибуцию, если оцениваемое поведение имеет необычные эффекты с другими поведениями, которые могли бы иметь место, если оно плохо рассматривается в социальном плане, если оно сильно влияет на субъекта (гедоническая значимость) ) и если это направлено на то, кто делает атрибуцию (персонализм).

Модель ковариации и конфигурации Келли

Гарольд Келли сформулировал в 1967 году теорию, которая различает причинно-следственные связи, основанные на одном наблюдении за поведением, и те, которые основаны на множественных наблюдениях..

По словам Келли, если мы сделали только одно наблюдение, атрибуция производится на основе конфигурации возможных причин поведения. Для этого мы используем причинные схемы, убеждения о типах причин, которые вызывают определенные последствия.

Для этого мы используем причинные схемы, убеждения о типах причин, которые вызывают определенные последствия.

Они подчеркивают схему множества достаточных причин, которая применяется, когда эффект может быть вызван одной из нескольких возможных причин, и схемы множества необходимых причин, в соответствии с которой несколько причин должны совпадать, чтобы эффект возник. Первая из этих схем обычно применяется к общим событиям, а вторая к более редким.

С другой стороны, когда у нас есть информация из разных источников, мы приписываем это событие человеку, обстоятельствам или стимулу, основанному на последовательности, различимости и консенсусе в отношении поведения..

В частности, мы легче приписываем событие личному расположению актера, когда последовательность высокая (человек реагирует одинаково в разных обстоятельствах), отличительность низкая (он ведет себя одинаково перед множественными стимулами) и консенсус также (другие люди они не выполняют одинаковое поведение).

Причинная атрибуция Вейнера

Теория причинно-следственной атрибуции Бернарда Вейнера, 1979 года, предлагает нам различать причины по трем биполярным измерениям: стабильность, управляемость и локус контроля. Каждое событие будет находиться в определенной точке этих трех измерений, что дает восемь возможных комбинаций.

Стабильность и нестабильность поляков относятся к продолжительности причины. Аналогично, события могут быть полностью контролируемыми или неконтролируемыми или помещаться в промежуточную точку в этом измерении. последний, контрольный локус относится ли событие в основном из-за внутренних или внешних факторов; это измерение эквивалентно теории атрибуции Хайдера.

Разные люди могут делать разные причинно-следственные связи перед одним и тем же событием; например, в то время как для некоторых приостановка экзамена будет вызвана нехваткой потенциала (внутренняя и устойчивая причина), для других это будет следствием сложности экзамена (внешняя и нестабильная причина). Эти вариации имеют ключевое влияние на ожидания и самооценку.

Эти вариации имеют ключевое влияние на ожидания и самооценку.

- Может быть, вы заинтересованы: «Что такое контрольный локус?»

Атрибутивные уклоны

Очень часто мы делаем причинно-следственную атрибуцию неправильно с логической точки зрения. Во многом это связано с наличием атрибутивных предубеждений, систематические искажения в способе обработки информации при интерпретации причин событий.

- Статья по теме: «Когнитивные искажения: обнаружение интересного психологического эффекта»

1. Основная ошибка атрибуции

Фундаментальная ошибка атрибуции относится к человеческой тенденции приписывать поведение внутренним факторам человека, который их осуществляет, игнорируя или минимизируя влияние ситуационных факторов..

2. Различия между актером и наблюдателем

Хотя мы обычно приписываем свое поведение обстоятельствам и факторам окружающей среды, мы интерпретируем то же поведение в других как следствие их личных характеристик.

3. Ложное согласие и ложная особенность

Люди думают, что у других есть мнения и взгляды, более похожие на наши, чем они есть на самом деле; мы называем это «ложным консенсусным смещением».

Есть еще один дополнительный уклон, ложная особенность, в соответствии с которым мы склонны считать, что наши положительные качества уникальны или редки, даже если это не так.

4. Эгоцентричная атрибуция

Концепция «эгоцентрической атрибуции» относится к тому факту, что мы переоцениваем наш вклад в совместные задачи. также мы помним больше своих вкладов, чем других.

5. Уклон, благоприятный для себя

Уклон, благоприятный для себя, также называется autosirviente или предвзятость самообеспечения, относится к нашей естественной тенденции приписывать успехи внутренним факторам, а неудачи — внешним..

Эгоистичный уклон защищает чувство собственного достоинства. Было обнаружено, что он гораздо менее выражен или встречается в обратном направлении у людей с тенденцией к депрессии; это основа понятия «депрессивный реализм».

почему поведение богатых оценивают строже — ECONS.ONLINE

Фото: Rene Slama | AFP | Getty Images

Экономика

Поведенческая экономика

Убеждение, что богатые люди – более жадные и менее честные, широко распространено, но не подтверждается исследованиями. Его причина в том, что влияние состоятельных людей на общество непропорционально велико: поэтому к их этике общество предъявляет повышенные требования.

21 декабря 2022 | Ирина Рябова Эконс

Убеждение, что богатые люди – более жадные и менее честные, широко распространено, но не подтверждается исследованиями. Его причина в том, что влияние состоятельных людей на общество непропорционально велико: поэтому к их этике общество предъявляет повышенные требования.

21 декабря 2022 | Ирина Рябова Эконс

«Позвольте же мне рассказать вам о самых богатых. Они отличаются от нас с вами. <…> Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас. <…> Они другие», – писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд в рассказе 1926 г.

«Богатый мальчик». Большинство американцев согласны с тем, что богатые – и правда другие,

показал опрос Pew Research 2012 г.: хотя богатых довольно часто воспринимают как более умных и трудолюбивых, 55% респондентов считают, что состоятельные люди более жадные, чем средний человек, 34% – что они менее честные, а 58% полагают, что богатые платят слишком мало налогов.

Они отличаются от нас с вами. <…> Они считают, глубоко в душе, что они лучше нас. <…> Они другие», – писал Фрэнсис Скотт Фицджеральд в рассказе 1926 г.

«Богатый мальчик». Большинство американцев согласны с тем, что богатые – и правда другие,

показал опрос Pew Research 2012 г.: хотя богатых довольно часто воспринимают как более умных и трудолюбивых, 55% респондентов считают, что состоятельные люди более жадные, чем средний человек, 34% – что они менее честные, а 58% полагают, что богатые платят слишком мало налогов.

Неприязнь к состоятельным людям проявляется и в других странах, свидетельствует международный проект The Rich in Public Opinion («Общественное мнение о богатых»), организованный историком и социологом Райнером Цительманном (на основе результатов проекта Цительманн написал

одноименную книгу). Как и в США, опросы в Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Швеции, Китае, Южной Корее, Японии, Вьетнаме показывают, что население, как правило, считает богатых в большей степени, чем люди в целом, меркантильными, высокомерными, жадными и эгоистичными, одновременно воспринимая их как компетентных профессионалов и признавая важность накопления богатства.

Ситуации, связанные с неэтичным поведением бизнес- и политической элиты, неизменно привлекают повышенное внимание СМИ и общественности. Так, в 2019 г. прокуратура США

разоблачила общенациональную коррупционную схему поступления в престижные американские университеты: состоятельные родители платили крупные взятки, чтобы их дети получали на вступительных экзаменах завышенные оценки или пользовались привилегиями как талантливые спортсмены, хотя спортом они могли вообще не заниматься. Разразившийся скандал, показывающий, что богачи могут легко купить то, ради чего простым людям приходится долго и упорно трудиться, подогрел дискуссию о неравенстве. Такие случаи могут заставить многих американцев пересмотреть свое отношение к идее о том, что все богатые американцы честно работали и заслужили свое состояние,

предупредил Пол Пифф, профессор психологии Калифорнийского университета: «Когда мы начинаем сомневаться, что это – меритократия, наша терпимость к экономическому неравенству начинает рушиться».

Если богатые и правда более жадные и менее честные, чем средний человек, то такие различия в моральных установках и социальном положении влекут важные последствия для всего общества. Во-первых, высшие классы обладают непропорционально большим влиянием на политические решения и социальные тенденции, а значит, и их этика имеет столь же непропорционально большее значение. Во-вторых, они часто служат образцами для подражания, и их поведение сигнализирует о том, какое поведение в обществе приемлемо, рассуждает профессор поведенческих финансов Штефан Траутманн из Гейдельбергского университета.

Например,

один из полевых экспериментов показал, что информация об эгоистичном поведении богатых заставляет бедных действовать так же эгоистично, рассматривая такое поведение как нормальное. Тем самым проявление богатыми корыстолюбия наносит двойной ущерб обществу, которое в целом становится менее просоциальным и страдает от «заражения» эгоизмом, распространяющимся по всей социальной лестнице.

Неэтичное поведение элит представляет угрозу и экономическому благополучию всего общества, показал Гвидо Табеллини, профессор экономики Университета Боккони: транслируемые высшими классами представления о том, что правильно и неправильно и как себя следует вести в конкретных обстоятельствах, оказывают сильное влияние на поведенческие аспекты, которые, в свою очередь, непосредственно влияют на экономические результаты. Если в обществе преобладает ограниченная мораль, экономика переходит в устойчивое состояние со слабым правоприменением, низкими ценностями и отсутствием сотрудничества.

Предубеждения против состоятельных людей усиливаются образами богачей в средствах массовой информации и художественных фильмах,

указывает Цительманн. Так, анализ 43 самых кассовых фильмов мира, где среди ключевых персонажей фигурировали богачи,

показал: в большинстве фильмов они были выведены как люди с морально сомнительными наклонностями, высокомерные, бессердечные и эгоистичные, готовые лезть по трупам в погоне за прибылью, обманывать других и использовать свое богатство, чтобы заполучить власть и влияние.

Пытаясь выявить природу соотношений – если таковая существует – социального статуса и этики, нужно отличать корреляцию статуса и этики и причинно-следственную связь между ними.

В первом случае, если между статусом и этикой существует корреляция, то есть что аморальные люди экономически успешны, это означает, что устройство институтов общества поощряет неэтичное поведение продвижением по социальной лестнице. Во втором случае причинно-следственная связь предполагает, напротив, что продвижение по социальной лестнице влияет на этику, то есть что люди, независимо от изначальных склонностей, ведут себя тем менее этично, чем выше становится их социально-экономический статус.

Многочисленные исследования пытались проверить обе гипотезы. Поскольку трудно специально изменить социальный статус человека ради исследования или наблюдать за его поведением в течение долгих лет, когда его статус меняется, при исследовании корреляции между статусом и этикой обычно используют опросы и сравнения объективных индикаторов статуса (доход, благосостояние, уровень образования). А при исследовании причинно-следственных связей – методы психологического прайминга: участники исследования подвергаются воздействию информации или некоего опыта, которые меняют их субъективный социальный статус. Например, участники экспериментов, которым поручалось думать об очень бедных людях и описывать их поведение, затем субъективно воспринимали свое положение в обществе как более высокое, и наоборот – думавшие о богатых и описывавшие их поведение затем оценивали свое положение как более низкое.

Недавнее

исследование, которое провели Штефан Траутманн и его соавторы, объединило как «корреляционный метод» (с помощью социально-экономических данных), так и «причинно-следственный» (с помощью прайминга).

Авторы использовали большую выборку – лонгитюдный онлайн-опрос домохозяйств Германии German Internet Panel, охвативший около 5000 участников с разным уровнем дохода, а также данные провайдера онлайн-выборок Cint о 6000 респондентов, среди которых была более крупная выборка состоятельных домохозяйств.

Одну группу участников исследователи подвергли праймингу с целью изменить самовосприятие социального статуса (одни оценивали утверждения, которые описывали жизнь богатых людей, например «Богатым не о чем волноваться», другие – жизнь бедных, например «Бедные ведут мрачную жизнь»). Затем обе группы (подвергавшуюся и не подвергавшуюся праймингу) попросили классифицировать свое положение на социальной лестнице от 1 до 10 (от самых бедных до самых богатых), сравнив самооценку с объективными данными о доходах. После этого участники играли в игру «Колесо фортуны», в которой могли выиграть до 20 евро: их просили мысленно выбрать на «колесе» букву от А до К, а затем компьютер случайным образом выводил букву на экран.

Оказалось, что объективно более состоятельные участники вели себя более честно, чем все остальные: эта группа предъявляла самые скромные требования по выплатам, очень близкие к цифре, которая была бы при полностью правдивых ответах. Участники, которые под воздействием прайминга субъективно оценили себя как более состоятельных, были не более и не менее честны по сравнению с теми, кто праймингу не подвергался. Можно сделать вывод, что люди с высоким статусом ведут себя как минимум так же, как все остальные, либо даже более этично, но не наоборот, заключают авторы.

Похожие результаты, никак не подтверждающие снижение этичности и просоциальности поведения при повышении социально-экономического статуса, зафиксированы и в других исследованиях, проанализировали Траутманн и его соавторы.

Например, в «игре в диктатора» (где надо разделить с другим участником определенную сумму) с участием людей, имеющих не менее 1 млн евро на банковском счете, миллионеры отдают около 50% из 100 евро другому богатому человеку и более 70% – бедному, тогда как студенты с наибольшей вероятностью не поделятся с другим участником вообще, а если и поделятся, то менее чем 30%. А, например, когда исследователи в Нидерландах решили проверить, перешлют ли люди адресату якобы случайно попавшее к ним письмо, содержащее чек на получение денег, оказалось, что более богатые домохозяйства пересылали письма по адресу чаще, чем более бедные, причем независимо от того, просвечивал ли чек через конверт или нет.

Noblesse obligeНи то, что высокий статус связан с неэтичным и эгоистичным поведением, ни то, что он является причиной такого поведения, не подтверждается исследованиями. Но как тогда это согласуется с общественным мнением о жадности и нечестности богатых? И с тем, что случаи проявления состоятельными людьми низких моральных принципов получают непропорционально большой резонанс в СМИ в сравнении с такими же проступками «простых людей»?

Все дело в разрыве между ожиданиями людей в отношении того, как должны вести себя богатые, и тем, как они ведут себя на самом деле,

считает Траутманн. В глазах общественности поведение богатых менее этично не как реальное поведение, а как реальное поведение в сравнении с ожидаемым: к представителям высших классов общественность предъявляет более высокие этические требования. Так, при наблюдении за миллионерами, отдававшими в игре 70% бедным – что намного больше, чем отдавали менее состоятельные игроки, – люди утверждали, что такое поведение вовсе не свидетельствует о какой-то особой щедрости, потому что миллионеры намного богаче, так что отдавать больше – это именно то, что от них и ожидается.

В глазах общественности поведение богатых менее этично не как реальное поведение, а как реальное поведение в сравнении с ожидаемым: к представителям высших классов общественность предъявляет более высокие этические требования. Так, при наблюдении за миллионерами, отдававшими в игре 70% бедным – что намного больше, чем отдавали менее состоятельные игроки, – люди утверждали, что такое поведение вовсе не свидетельствует о какой-то особой щедрости, потому что миллионеры намного богаче, так что отдавать больше – это именно то, что от них и ожидается.

Повышенные требования к этике состоятельных людей объясняют и повышенный интерес общественности к их поведению. Неэтичное поведение может иметь более серьезные последствия, если исходит от влиятельных лиц – и предъявление к ним более высоких этических стандартов вполне логично, заключает Траутманн: «Это важно понимать тем, кто занимает влиятельные в обществе должности: noblesse oblige».

Ирина Рябова

Редактор Econs. online

online

Самое популярное

«Ловушка нестабильности»: экономические потрясения и конфликты

Доллар как сырьевая валюта и его «имперский круг»

Роберт Лукас: экономист, который изменил экономистов

Сколько стоит время

Уязвимости финансового сектора: новые и старые риски

Как зависть влияет на экономику

Ирина Рябова

Редактор Econs. online

online

#ценности

#этика

#поведенческая экономика

Самое популярное

«Ловушка нестабильности»: экономические потрясения и конфликты

Доллар как сырьевая валюта и его «имперский круг»

Роберт Лукас: экономист, который изменил экономистов

Сколько стоит время

Уязвимости финансового сектора: новые и старые риски

Как зависть влияет на экономику

Читайте также

Нерациональная честность: взгляд экономиста

3 октября 2019 | Маргарита Лютова

Представления о рациональности «человека экономического» предполагают, что людям незачем говорить правду, если ложь выгоднее. Но исследования показывают, что люди чаще поступают честно, даже если это сулит материальные потери.

Но исследования показывают, что люди чаще поступают честно, даже если это сулит материальные потери.

«Эффект миллиардера»: как личные качества влияют на финансовый успех

18 декабря 2020 | Михаил Тищенко, Власта Демьяненко

Богатство порождает богатство: более обеспеченные люди получают и более высокий доход от своих вложений. Это объясняется не только опытом или знаниями, которые зачастую не выше, чем у обычных людей: у успешных инвесторов есть общие черты характера, показывают исследования.

Как каузальное обучение помогает нам понять других людей и как другие люди помогают нам узнать о причинах: вероятностные модели и развитие социального познания | Навигация в социальном мире: чему нас могут научить младенцы, дети и другие виды

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Фейсбук

- Твиттер

- Электронная почта

Укажите

Элисон Гопник, Элизабет Сивер и Дафна Буксбаум, «Как каузальное обучение помогает нам понять других людей и как другие люди помогают нам узнать о причинах: вероятностные модели и развитие социального познания», Махзарин Р. Банаджи и Сьюзен А. Гельман (ред.), Навигация в социальном мире: чему могут научить нас младенцы, дети и другие биологические виды , Social Cognition and Social Neuroscience ( New York , 2013; онлайн-издание, Oxford Academic, 23 мая 2013 г.), https://doi.org /10.1093/acprof:oso/9780199890712.003.0034, по состоянию на 8 июня 2023 г.

Банаджи и Сьюзен А. Гельман (ред.), Навигация в социальном мире: чему могут научить нас младенцы, дети и другие биологические виды , Social Cognition and Social Neuroscience ( New York , 2013; онлайн-издание, Oxford Academic, 23 мая 2013 г.), https://doi.org /10.1093/acprof:oso/9780199890712.003.0034, по состоянию на 8 июня 2023 г.Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНавигация в социальном мире: чему нас могут научить младенцы, дети и другие биологические видыКогнитивная психологияНейропсихологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

ЗакрытьФильтр поиска панели навигации Oxford AcademicНавигация в социальном мире: чему нас могут научить младенцы, дети и другие биологические видыКогнитивная психологияНейропсихологияОксфордская стипендия онлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Advanced Search

Abstract

В этой главе рассматриваются исследования причинного обучения детей. Эти исследования предполагают двустороннее взаимодействие между каузальным обучением и социальным знанием. Дети явно используют причинно-следственные связи, чтобы делать важные выводы об окружающем их социальном мире. В то же время их знание социального мира может само по себе формировать выводы, которые они делают. Это движение вперед и назад между тем, что мы уже знаем о людях, и тем, что мы о них узнаем, означает прогресс в понимании сложностей социальной жизни. Новые вычислительные инструменты вероятностных моделей и байесовского вывода могут позволить нам глубже понять это обучение.

Эти исследования предполагают двустороннее взаимодействие между каузальным обучением и социальным знанием. Дети явно используют причинно-следственные связи, чтобы делать важные выводы об окружающем их социальном мире. В то же время их знание социального мира может само по себе формировать выводы, которые они делают. Это движение вперед и назад между тем, что мы уже знаем о людях, и тем, что мы о них узнаем, означает прогресс в понимании сложностей социальной жизни. Новые вычислительные инструменты вероятностных моделей и байесовского вывода могут позволить нам глубже понять это обучение.

Ключевые слова: каузальное обучение, социальное познание, социальное знание, дети, каузальное воздействие

Предмет

НейропсихологияКогнитивная психологияКоллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступомПолучить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Нажмите Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные учетные записи Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или приобрести в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупкеПоведение, причинность и социальное познание. – Эмоциональный ученик

В ходе недавнего опроса в Твиттере был задан следующий вопрос:

Если ученик ведет себя с одним учителем, а не с другим, это означает, что он выбирает, когда ему вести себя».

(интерпретируйте как хотите и прокомментируйте, если хотите расширить)

Меня интересовало, как вопрос подразумевает, что участники должны учитывать причинно-следственную связь поведения, то есть, что заставляет людей действовать определенным образом. Моей немедленной реакцией было предположить, что у студента был выбор, но это было больше связано с моей верой в то, что свобода воли менее проблематична, чем детерминизм. Например, если мы предполагаем, что люди по своей природе плохие или злые, становится очень трудно оправдать их наказание за плохое поведение; правовые системы предполагают, что у людей есть возможность выбирать; когда доказано, что эта способность отсутствует, мы относимся к ним по-разному (например, к уменьшению ответственности).

Не менее любопытны часто различающиеся взгляды на обучение и поведение в рамках образования, особенно на дискуссию, которая возникает в социальных сетях. В то время как многие из нас, занимающихся преподаванием, интересуются тем, как последние открытия когнитивной психологии могут помочь нам лучше учить и помогать нашим ученикам учиться более эффективно, мы предпочитаем цепляться за бихевиористские подходы середины двадцатого века в нашей попытке контролировать поведение.

Похоже, мы используем когнитивную психологию, чтобы понять обучение, но поведенческую психологию, чтобы контролировать поведение.

Философские размышления в сторону… Я подумал, что было бы интересно отнести проблему, поднятую в опросе в Твиттере, к социальной психологии (или, точнее, к разделу социальной психологии, известному как социальное познание ).

В своей книге 1958 года « Психология межличностных отношений s» австрийский психолог Фриц Хайдер писал, что все мы наивные ученые, пытающиеся приписать устойчивые причины лежащим в основе поведенческим событиям. Мы, безусловно, можем видеть это в нашем собственном и чужом повседневном языке, возможно, приписывая поведенческие причуды чему-то во внутреннем строении человека или чему-то в окружающей среде. Возможно, мы обнаруживаем, что предполагаем, что некий человек совершил ужасное преступление, потому что с ним жестоко обращались в детстве, он попал не в ту компанию или был просто неудачником.0030 психо(!) . Точно так же мы можем приписать упорный труд чему-то внутреннему (например, личности или IQ) или чему-то внешнему (например, строгому воспитанию или протестантской этике ).

Мы, безусловно, можем видеть это в нашем собственном и чужом повседневном языке, возможно, приписывая поведенческие причуды чему-то во внутреннем строении человека или чему-то в окружающей среде. Возможно, мы обнаруживаем, что предполагаем, что некий человек совершил ужасное преступление, потому что с ним жестоко обращались в детстве, он попал не в ту компанию или был просто неудачником.0030 психо(!) . Точно так же мы можем приписать упорный труд чему-то внутреннему (например, личности или IQ) или чему-то внешнему (например, строгому воспитанию или протестантской этике ).

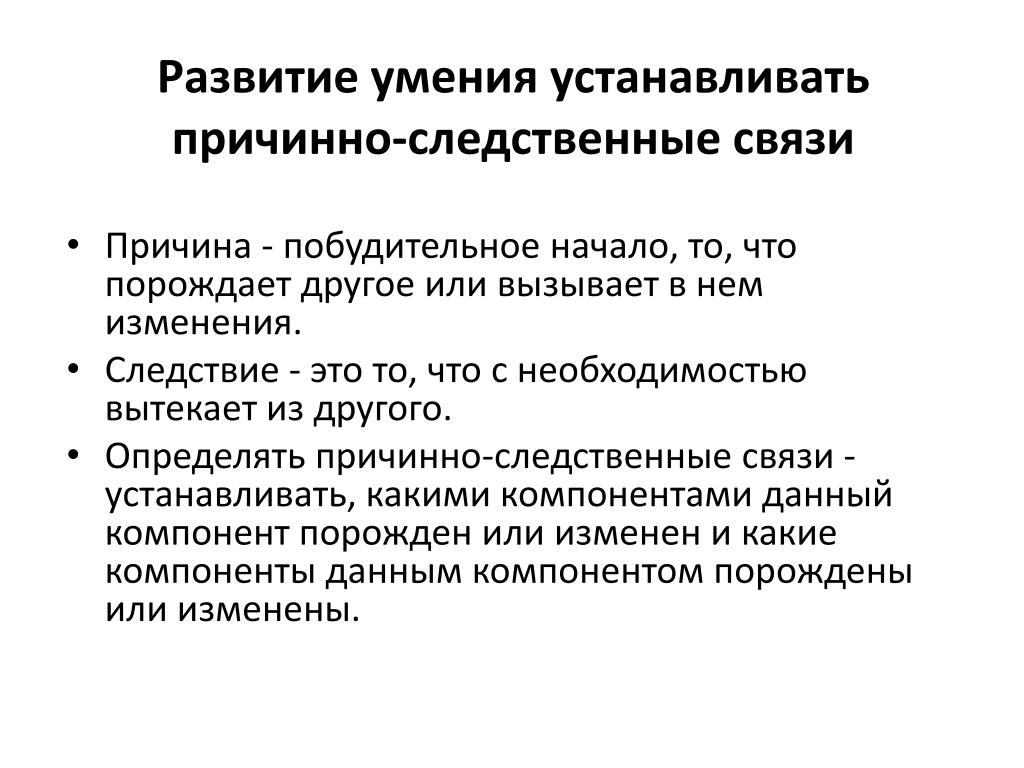

Эта попытка выяснить, почему люди делают то, что они делают, обычно известна как причинность , то есть приписывание причины поведению, которое мы видим в себе и других. Хайдер также предложил проводить различие между личной причинностью (поведением, вызванным чем-то в нас) и личностной причинностью .0030 ситуационная причинность (что-то в окружающей среде, что приводит к тому, что люди ведут себя определенным образом). Это понятие, безусловно, согласуется с нашим пониманием здравого смысла того, как мы воспринимаем причины поведения, в том смысле, что мы можем описать поведение с точки зрения личностной черты ( она застенчивая/интровертная ; он возбудимый/экстравертный; она умница! ) или ситуация ( это потому что у него много старших братьев это потому что у нее очень строгие родители он легко поддается чужому влиянию ). Хотя наши взгляды не всегда последовательны, у нас есть склонность приписывать причину чему-то внутреннему, а не ситуативному (хотя существуют культурные различия).

Это понятие, безусловно, согласуется с нашим пониманием здравого смысла того, как мы воспринимаем причины поведения, в том смысле, что мы можем описать поведение с точки зрения личностной черты ( она застенчивая/интровертная ; он возбудимый/экстравертный; она умница! ) или ситуация ( это потому что у него много старших братьев это потому что у нее очень строгие родители он легко поддается чужому влиянию ). Хотя наши взгляды не всегда последовательны, у нас есть склонность приписывать причину чему-то внутреннему, а не ситуативному (хотя существуют культурные различия).

Общий термин для этих типов идей — теория атрибуции , и хотя я много писал о том, как мы приписываем причины нашего собственного поведения, я мало писал о том, как мы приписываем причины поведения других людей. .

Лучше всего начать с работы американского социального психолога Гарольда Келли (19 лет).21-2003).

Ковариационная модель Келли.

Мы склонны делать вывод о причинно-следственной связи между событиями, когда одно (поведенческая реакция) происходит в присутствии чего-то другого. Если бы я поместил руку в горячее пламя, а затем быстро отдернул ее, мы могли бы предположить, что мое поведение (отдергивание руки) было вызвано пламенем (или, скорее, теплом). Точно так же, если я пошел посмотреть на стендап-комика и провел вечер, смеясь, мы можем сделать вывод, что комик был забавным (или, по крайней мере, умелым). Могли, конечно, быть и другие причины, по которым я смеялся в присутствии комика. Я мог смотреть видео о том, как кошки делают глупости на моем телефоне, или я мог случайно проглотить веселящий газ, хотя это могло быть менее вероятным*.

Если бы я поместил руку в горячее пламя, а затем быстро отдернул ее, мы могли бы предположить, что мое поведение (отдергивание руки) было вызвано пламенем (или, скорее, теплом). Точно так же, если я пошел посмотреть на стендап-комика и провел вечер, смеясь, мы можем сделать вывод, что комик был забавным (или, по крайней мере, умелым). Могли, конечно, быть и другие причины, по которым я смеялся в присутствии комика. Я мог смотреть видео о том, как кошки делают глупости на моем телефоне, или я мог случайно проглотить веселящий газ, хотя это могло быть менее вероятным*.

Келли предложил всем нам сделать какое-то суждение на основе доступной нам информации. Эта информация включает в себя различные возможные причины поведения (видеоролики с кошками или комедии) и степень, в которой каждое условие зависит от эффекта. Если я все еще смеялся в отсутствие комика, то можно было предположить, что меня смешит не комик, а что-то другое.

Мы можем попытаться адаптировать этот сценарий к вопросу, заданному в опросе Twitter. Это, конечно, более сложная ситуация, чем пример с комиком, из-за большего количества возможных переменных. Что мы знаем, так это то, что плохое поведение происходит на одних уроках, а не на других, поэтому нам нужно раскрыть различия между средами.

Это, конечно, более сложная ситуация, чем пример с комиком, из-за большего количества возможных переменных. Что мы знаем, так это то, что плохое поведение происходит на одних уроках, а не на других, поэтому нам нужно раскрыть различия между средами.

Эти различия могут включать учителя, предмет и динамику класса (то есть разные группы сверстников). Если поведение по-прежнему имеет место в отсутствие этого конкретного учителя (скажем, учителя временно заменяет другой сотрудник), то мы можем сделать вывод, что учитель не является источником плохого поведения.

Мы можем сделать предварительный вывод о том, что поведение, скорее всего, будет внешним, а не внутренним, то есть что-то связанное с окружающей средой, а не что-то, связанное с характером учащихся. Это потому, что интересующее нас поведение встречается не на всех уроках.

Затем мы должны выяснить, продолжается ли поведение в других условиях (другой субъект или другая группа сверстников). Таким образом, у нас есть три части информации, необходимые для наших первых шагов к атрибуции причинности: Лицо, сущность и обстоятельства.

Келли предположил, что есть еще три фактора, которые могут помочь нам определить причинно-следственную связь (то есть поведение): Консенсус, отличительность и согласованность . Консенсус будет низкий если только этот ученик плохо себя вел в этом классе. Отличительность, которую мы знаем, это низкая , потому что наш ученик не ведет себя таким образом в других классах. Согласованность высокая , потому что наш ученик всегда ведет себя одинаково, но только в этом конкретном классе.

В совокупности эта информация помогает нам установить локус причинности (или локус причинности ). Его можно рассматривать как довольно наивную и бесхитростную проверку гипотез; мы предлагаем объяснение, а затем пытаемся подкрепить его доказательствами. Конечно, в более научном исследовании мы бы добавили или удалили многочисленные переменные, чтобы увидеть, изменилось ли поведение.

Более удобным и менее трудоемким способом было бы перевести учащегося в другой класс с совершенно новыми переменными. Если поведение все еще продолжается, мы можем с осторожностью заключить, что причиной поведения является конкретный субъект.

Если поведение все еще продолжается, мы можем с осторожностью заключить, что причиной поведения является конкретный субъект.

Хотя к приведенному выше примеру подходили сознательно и открыто, это установление причинно-следственной связи не обязательно является сознательным (на самом деле это обычно не так) и часто пронизано личным бессознательным предубеждением . Возьмем, к примеру, политическое решение. Если политическая партия, которую вы не поддерживаете, поддержала закон, скажем, о снижении возраста для голосования до 16 лет, вы, скорее всего, воспримете это как закулисную уловку, чтобы выиграть голосование молодежи, однако если партия, за которую вы выступаете, поддержала того же законодательства, вы, скорее всего, возразите, что они пытались дать молодежи право голоса в управлении страной. Эти взгляды настолько глубоко укоренились в бессознательном, что мы даже не осознаем, что создаем их сами.

Мы иногда наблюдаем это в решениях, принимаемых судами, в том смысле, что людям из среднего класса, скорее всего, будут вынесены более мягкие приговоры за одно и то же преступление, чем людям из более бедных слоев общества.