Реферат по психологии «Психология конфликта»

Содержание

Введение……………………………………………………………………………4

1.Социально-психологическая характеристика конфликта……………………4

2.Структура и динамика конфликтов……………………………………………6

3.Типы конфликтных личностей по степени конфликтности………………….8

Выводы…………………………………………………………………………….9

Список использованной литературы……………………………………………11

Введение

Современное

общество характеризуется сложной системой взаимоотношений, направленных на

достижение определенных целей. Субъекты этих отношений зачастую преследуют

различные цели, порой кардинально противоположные, что приводит к возникновению

определенных трудностей в общении, вытекающих в конфликты. Сами по себе

конфликты являются естественным механизмом, что говорит об их относительной

безвредности для человека.

1.Социально-психологическая характеристика конфликта

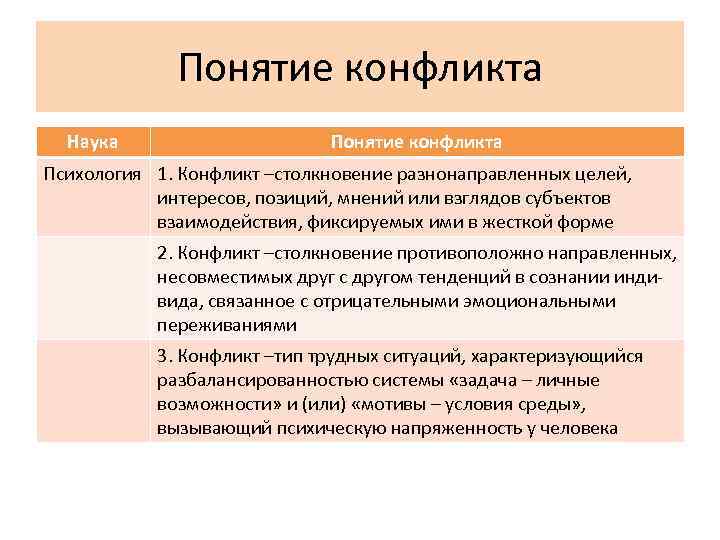

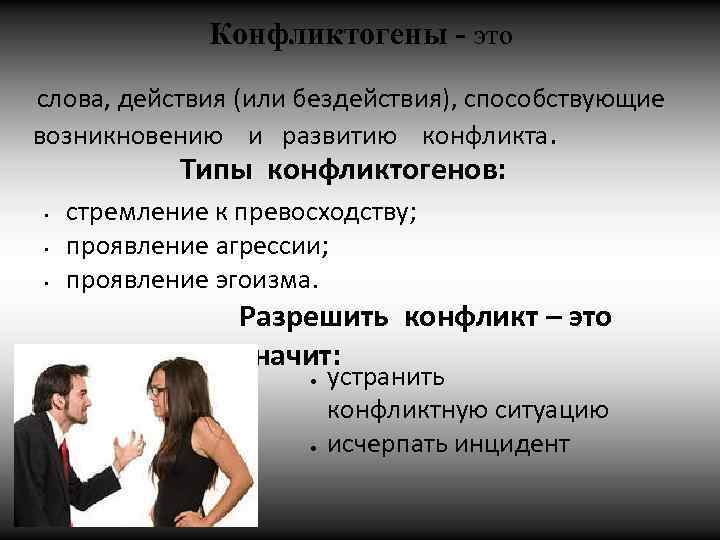

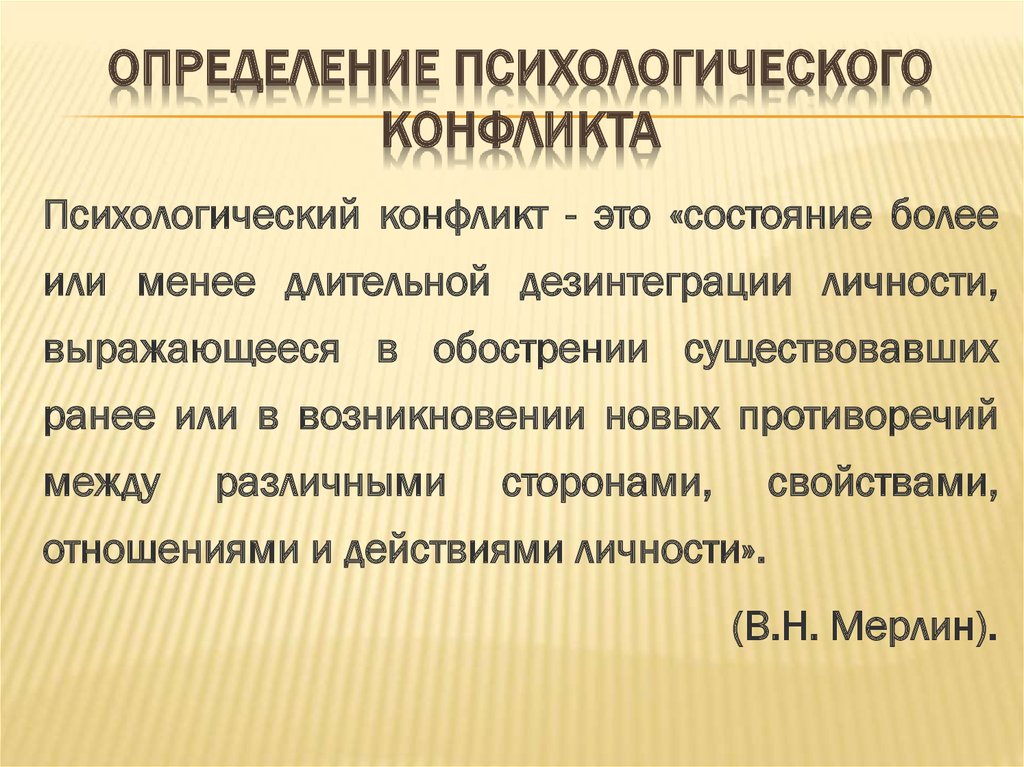

Конфликт – это столкновение несовместимых, противоположно направленных тенденций в сознании человека, в межличностных и групповых отношениях, связанных с острыми негативными воспоминаниями. Под конфликтами подразумеваются те взаимодействия и отношения, в основе которых лежат несовместимые интересы, потребности или ценности участников общения, их одновременное удовлетворения невозможно. Конфликты сопровождаются негативным эмоциональным состоянием.

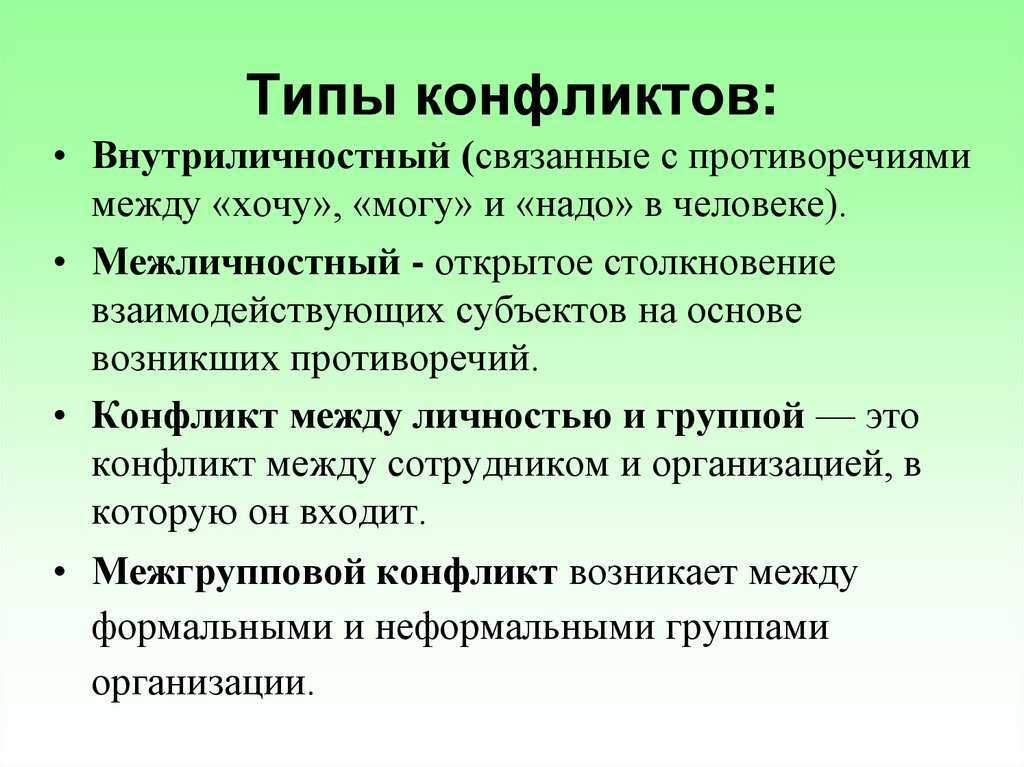

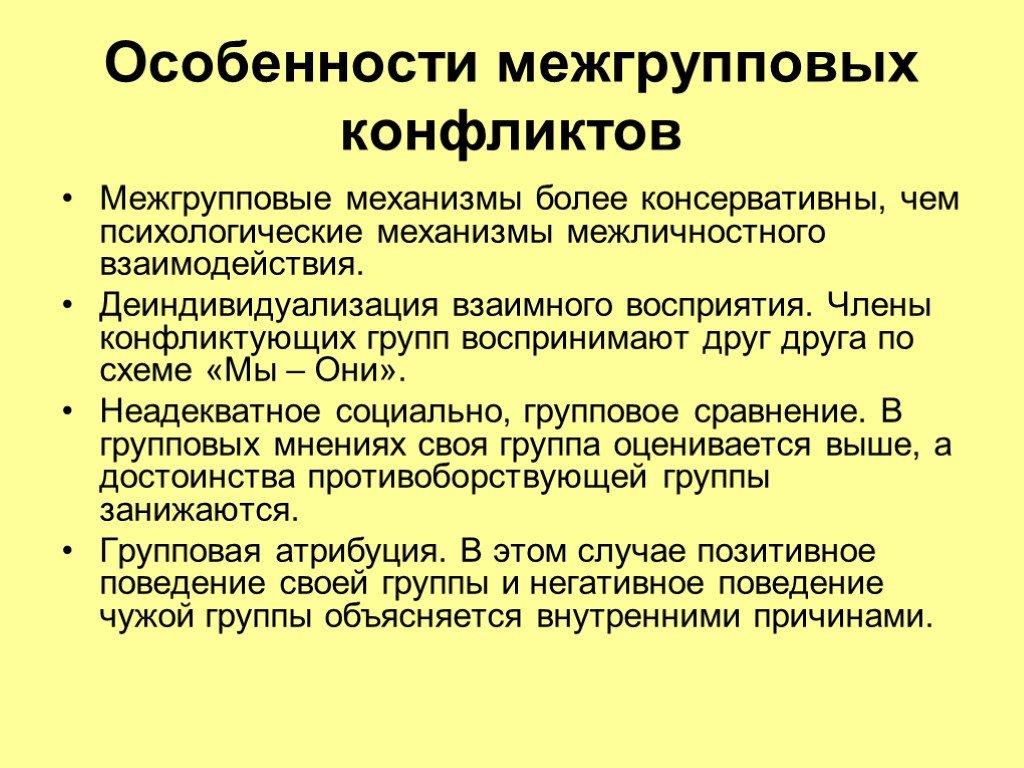

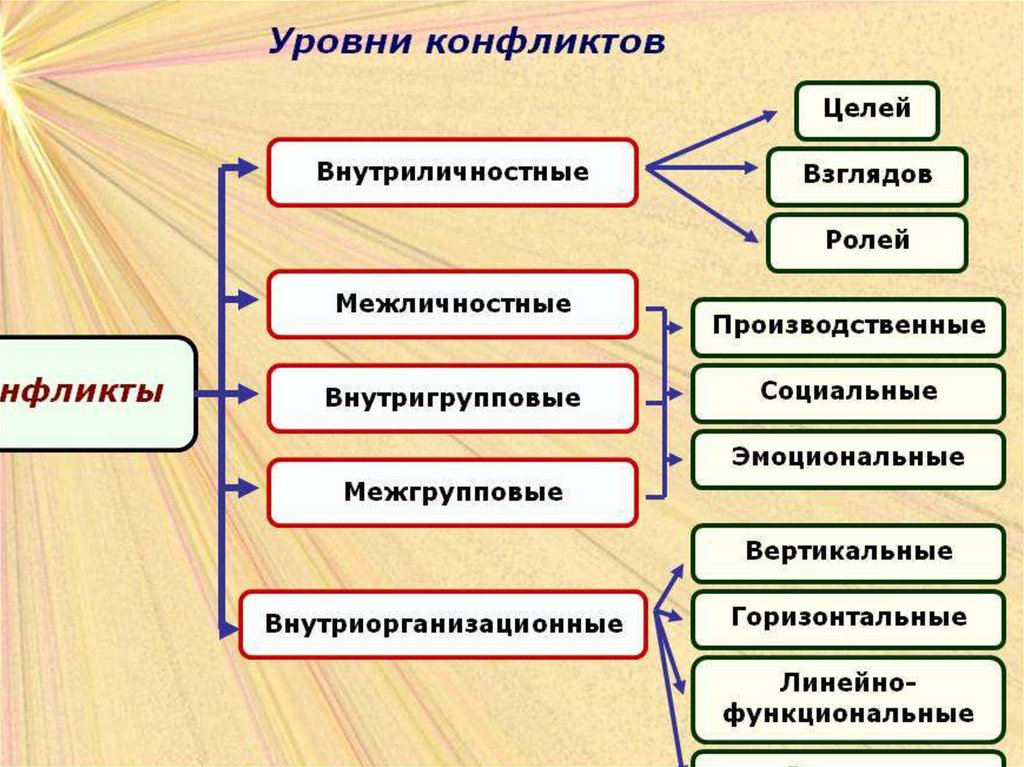

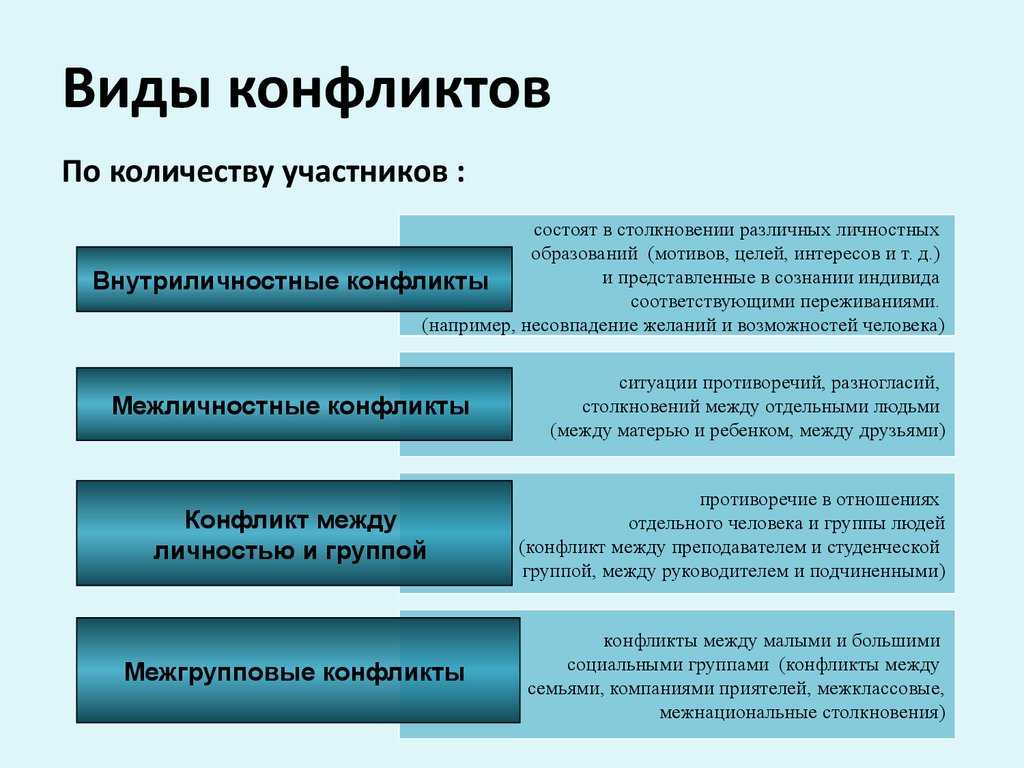

Конфликты бывают межличностными, внутригрупповыми, межгрупповыми.

Самым общим образом конфликт можно определить как

«предельное обострение противоречий». Психологи также подчеркивают, что такое

трудно разрешимое противоречие связано с острыми эмоциональными переживаниями.

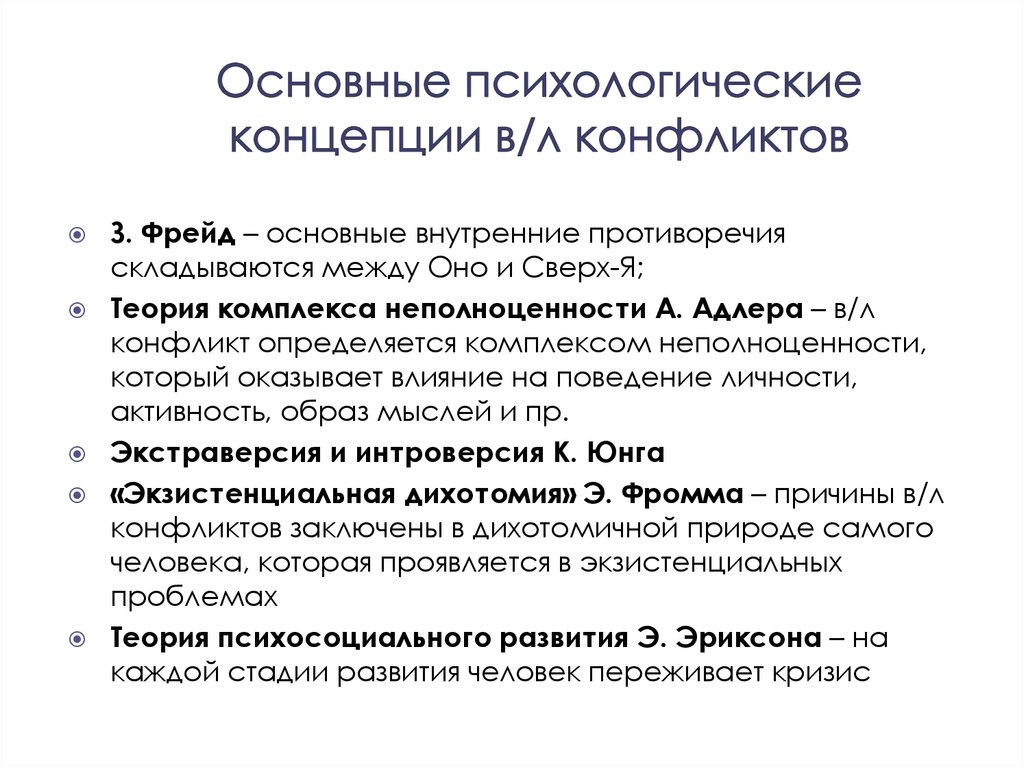

В специальной литературе конфликты рассматриваются на социальном, социально-психологическом или психологическом уровнях, которые диалектически связаны друг с другом.

Н. В. Гришина предлагает определять социально-психологический конфликт как возникающее и протекающее в сфере общения столкновение, вызванное противоречивыми целями, способами поведения, установками людей, в условиях их стремления к достижению каких-либо целей.

Определяющим в происхождении конфликтов выступает соответствующее сочетание объективных и субъективных факторов.

Факторы, объективно обуславливающие возникновение конфликтов, интерпретируются как некоторый набор объективных параметров, вызывающих объективное конфликтное состояние системы межличностного взаимодействия. При этом подчеркивается также существенная зависимость конфликта от внешнего контекста, в котором данный конфликт возникает и развивается.

Определяющую роль в восприятии человеком

конфликтности ситуации играет субъективная значимость противоречия, лежащего в

основе конфликта, или тот «личностный смысл», который это противоречие имеет

для данного индивида. Этот личностный смысл определяется всем индивидуальным

жизненным опытом человека, точнее — такими характеристиками его личности, как

ценностный ориентации и мотивация.

Этот личностный смысл определяется всем индивидуальным

жизненным опытом человека, точнее — такими характеристиками его личности, как

ценностный ориентации и мотивация.

Момент осознания ситуации как конфликтной связан также с превышением индивидуального порога толерантности . Этот универсальный психологический механизм возникновения конфликтов не исключает возможности последующей многовариантности в развитии конфликтной ситуации.

Решающее влияние на выбор поведения в конфликте оказывает, считает Сулимова Т.С., сама личность — ее потребности, установки, привычки, образ мышления, модели поведения, ее прошлый опыт проблем и поведения в конфликте. Необходимо отметить, что мораль является значительным фактором, который позволяет предупредить развитие конфликта, переход его в экстремальные эмоциональные формы, а также снизить вероятность развития межличностного конфликта.

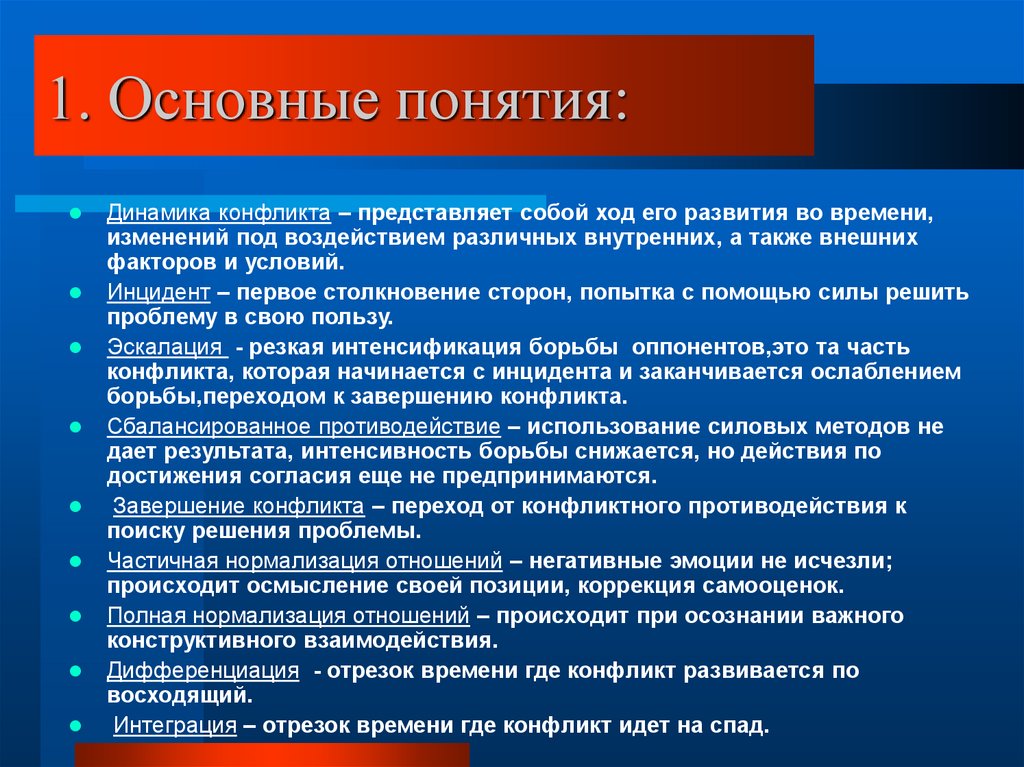

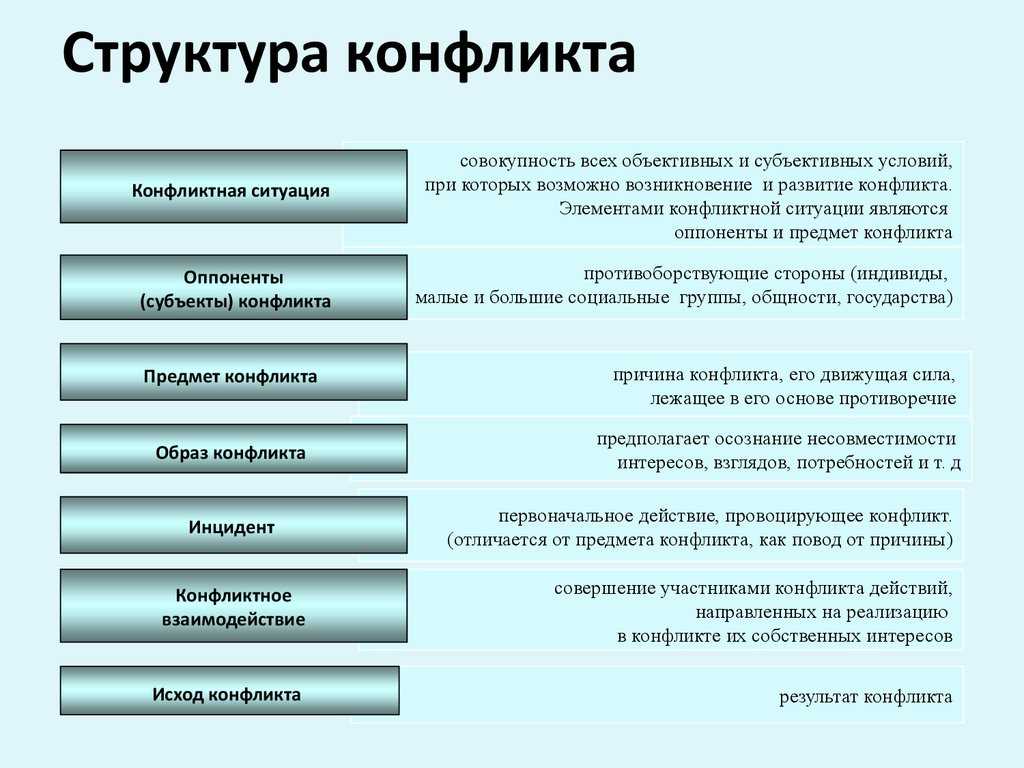

2.Структура и динамика конфликтов

Конфликтная ситуация – это объективная ситуация,

фиксирующая возникновение реального противоречия в интересах и потребностях

сторон.

Инцидент – ситуация взаимодействия, позволяющая осознать его участникам наличие объективного противоречия в их интересах и целях.

Взаимодействие этих двух факторов приводит к конфликту.

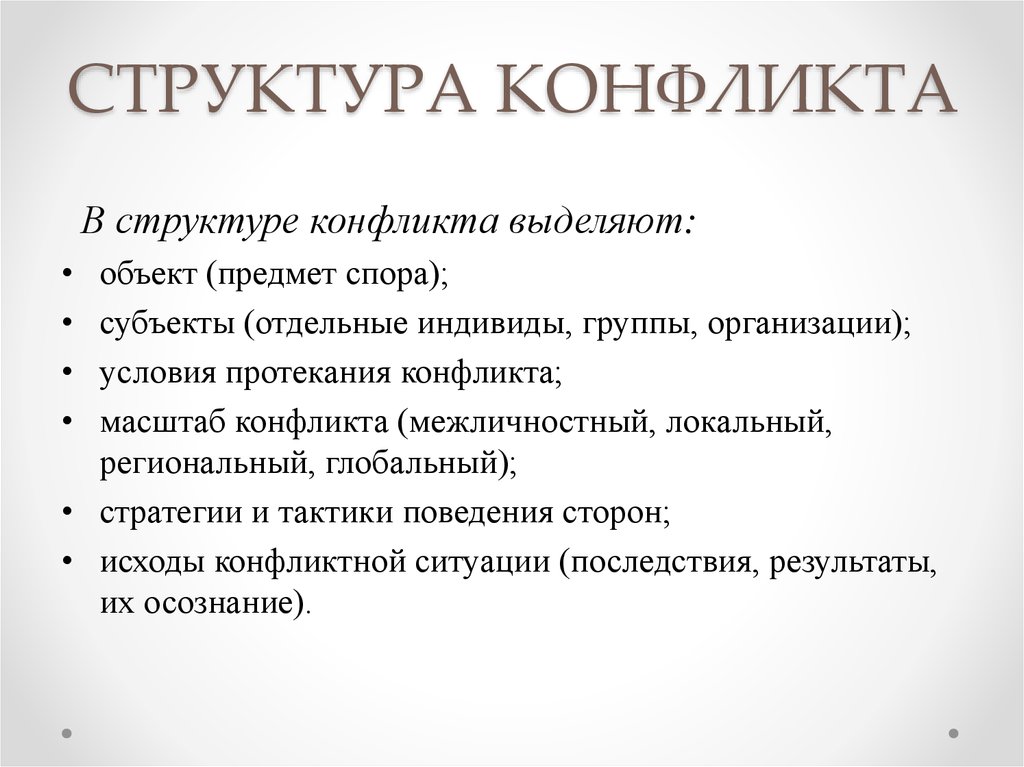

Структура конфликтной ситуации:

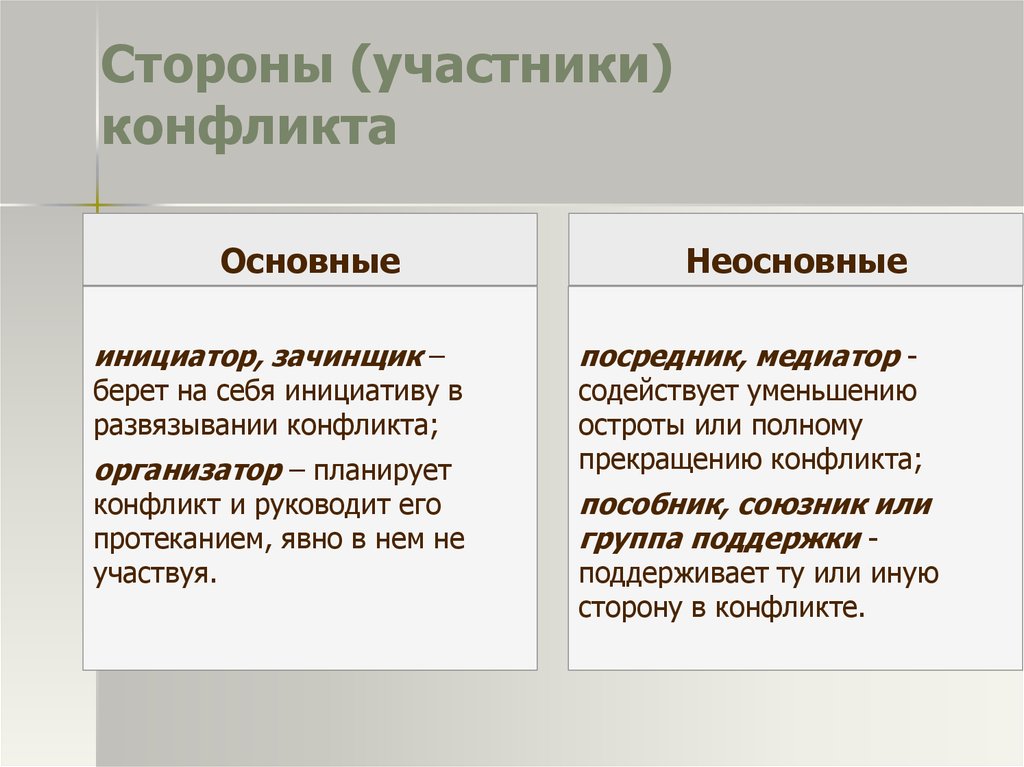

· Стороны конфликта;

· Объект конфликта.

Стороны конфликта имеют внутреннюю и внешнюю позиции. Внешняя позиция: мотив участия в конфликте, который открыто, предъявляется стороной оппонентам. Внутренняя позиция: истинные интересы, мотивы, ценности конфликтующей стороны. Внутренняя позиция иногда бывает неосознаваемой для сторон конфликта.

Конфликт становится психологической реальностью с момента возникновения инцидента, который бывает открытым или скрытым.

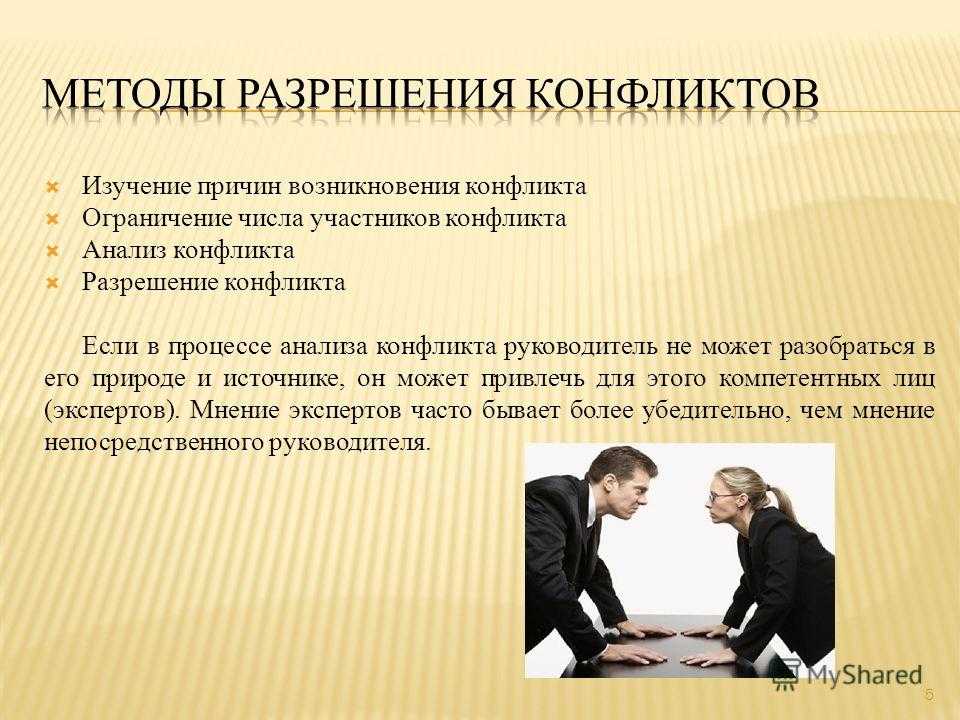

Ключ к решению проблемы конфликта состоит в том, чтобы решить 2 основные задачи:

1.Определить причину конфликта.

2.Применить соответствующую технику решения конфликтных проблем:

· метод творческой визуализации (используется для анализа причин)

· метод мозгового штурма (поиск альтернатив)

· техника волевого мышления (контроль над реализацией принятых решений).

Разрешение конфликта:

1.Рассмотрение конфликтов и определение их.

2.Рассмотрение причин конфликтов, заострение внимания на источнике напряжения. Поиск скрытых причин конфликта, изучение взаимоотношений сторон до конфликта.

3.Решение проблемы.

Техники решения конфликта:

1.Охлаждение эмоций – подавление отрицательных переживаний у себя и окружающих. Появляется возможность использовать разум и интуицию для формулировки и принятия решений для обеих сторон конфликта.

2.Принципиальные переговоры.

· позиция поддакивания;

· позиция жестокости;

·

переговоры по

существу – решение конфликта исходя из сути дела: анализ того, что привело к

конфликту. Стремление к нахождению взаимной выгоды. Если интересы не совпадают,

данная техника не подходит.

Стремление к нахождению взаимной выгоды. Если интересы не совпадают,

данная техника не подходит.

При решении конфликта необходимо учитывать:

· Люди обладают эмоциями, поэтому необходимо разграничивать суть проблемы и эмоции;

· Преодоление недостатков – необходимо сосредоточиться на интересах сторон, а не на позициях;

· Трудности возникают, если решение принимается под давлением;

· Согласие не должно зависеть от категорической воли одной из сторон;

· Необходимо настаивать на объективных критериях своей позиции.

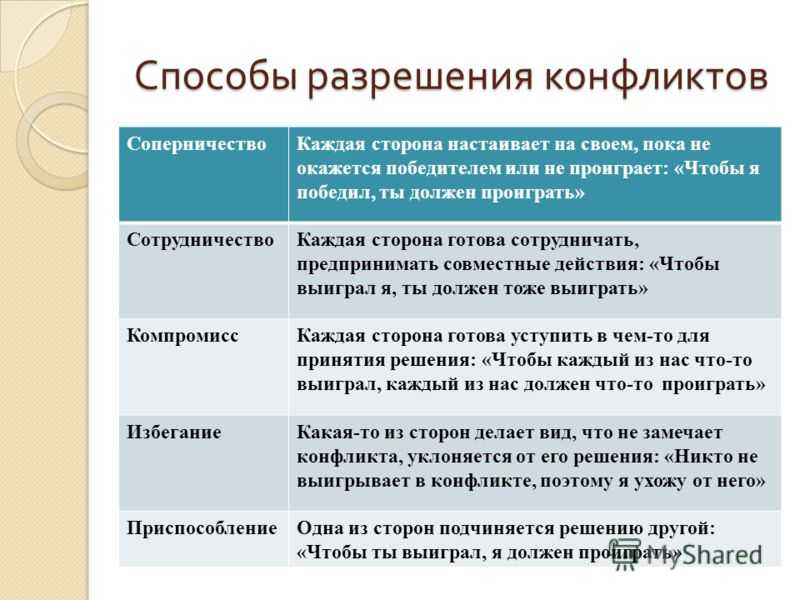

К.Томас выделяет следующие типы поведения в конфликтной ситуации:

· соперничество (конкуренция) как стремление добиться удовлетворения своих интересов в ущерб другому;

· приспособление, означающее в противоположность соперничеству, принесение в жертву собственных интересов ради другого;

· компромисс;

· избегание, для которого характерно как отсутствие стремления к кооперации, так и отсутствие тенденции к достижению собственных целей;

·

сотрудничество,

когда участники ситуации приходят к альтернативе, полностью удовлетворяющей

интересы обеих сторон.

В опроснике по выявлению типичных форм поведения К. Томас описывает каждый из пяти перечисленных возможных вариантов 12 суждениями о поведении индивида в конфликтной ситуации. В различных сочетаниях они сгруппированы в 30 пар.

3.Типы конфликтных личностей по степени конфликтности

Наиболее часто, по мнению психологов, встречаются следующие разновидности конфликтных личностей:

1.Конфликтная личность демонстративного типа. Стремится постоянно быть в центре внимания.

Любит хорошо выглядеть в глазах других. Ее отношение к людям определяется тем,

как к ней относятся другие. Человек подобного типа легко себя чувствует в

поверхностных конфликтах, возникающих по мелким причинам. Но хорошо

приспосабливается и к конфликтным ситуациям другого рода. Преобладает

эмоциональное поведение, рациональное начало выражено слабо. Планирование своей

деятельности осуществляет от случая к случаю и слабо воплощает его в жизнь.

Кропотливой, систематической работы избегает.

2.Конфликтная личность неуправляемого типа. Это человек импульсивный, недостаточно себя контролирующий. Его поведение трудно предсказуемо. Часто ведет себя вызывающе, агрессивно. В запале не обращает внимания на общепринятые нормы поведения в коллективе. Обладает завышенной самооценкой. Постоянно требует подтверждения своей собственной значимости. Во многих своих неудачах склонен обвинять других. Не может грамотно спланировать свою деятельность или последовательно претворить свои планы в жизнь. Недостаточно развита способность соотносить свои поступки с общими целями группы и с конкретными обстоятельствами. Из прошлого опыта, даже горького, извлекает мало уроков, полезных для будущего.

3.Целенаправленно конфликтный тип личности. Рассматривает конфликт как средство достижения

собственных целей. Часто выступает активной стороной в развязывании конфликта. Склонен к манипуляциям, психологическим играм во взаимоотношениях. Рационально

действует в конфликтной ситуации, способен просчитывать возможные варианты ее

развития, трезво оценивает сильные и слабые стороны в позициях сторон. Владеет

хорошо отработанной техникой общения в горячем споре. Представляет собой

наиболее опасный тип конфликтной личности.

Склонен к манипуляциям, психологическим играм во взаимоотношениях. Рационально

действует в конфликтной ситуации, способен просчитывать возможные варианты ее

развития, трезво оценивает сильные и слабые стороны в позициях сторон. Владеет

хорошо отработанной техникой общения в горячем споре. Представляет собой

наиболее опасный тип конфликтной личности.

Выводы

Соблюдение общечеловеческих этических норм и правил разрешения конфликтов является важнейшим условием формирования здоровых и цивилизованных взаимоотношений. Большую роль при разрешении конфликтов играют психологические особенности личности, особенности людей.

Не менее важно и то, что взгляды, жизненные

правила, подходы можно и нужно трансформировать, приспосабливаясь к людям, с

которыми приходится работать, и в то же время предоставлять другим возможность

приспосабливаться к самому себе. У каждого должен быть свой уровень

нравственности, ниже которого нельзя опуститься. Перешагнуть такой предел –

значит, потерять собственное достоинство, уверенность в себе, а без них нет

успеха в бизнесе, в деловой жизни.

Руководителям особенно важно понимать свою большую социальную ответственностью. Это проявляется в ориентации на человека во всех его проявлениях — уважение, социальная помощь, поддержка. Нравственное и моральное здоровье любого трудового коллектива, как правило, обеспечиваются этическими канонами менеджмента.

Особое значение имеет этика, соблюдение этических норм в деловом общении и в решении конфликтов. Роскошь делового общения не менее важна, чем «роскошь человеческого общения».

Список используемой литературы

1. Бороздина

Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 295с.

Бороздина

Г.В. Психология делового общения. – М.: ИНФРА – М, 2004. – 295с.

2. Психология и этика делового общения / Под ред. В.Н. Лавриненко. – Москва: ЮНИТИ, 2000 г.

3. Психология делового преуспевания – Москва: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2001 г.

4. Психология менеджмента / Под ред. А.В. Карпова. – Москва: Гардарика, 1999 г.

5. Конфликты / Под ред. Л.Ю. Субботиной. – Ярославль: Академия развития, Академия Холдинг, 2001 г.

Наталья Гришина — Психология конфликта читать онлайн

12 3 4 5 6 7 …211

Н. В. Гришина

Психология конфликта

Предисловие

Сегодня никому не надо доказывать, что проблематика, связанная с изучением конфликтов, имеет право на существование. К проблемам возникновения и эффективного разрешения конфликтов, проведения переговоров и поиска согласия проявляют огромный интерес не только профессиональные психологи и социологи, но и политики, руководители, педагоги, социальные работники – словом, все те, кто в своей практической деятельности связан с проблемами взаимодействия людей.

К сожалению, этот все возрастающий интерес в немалой степени связан и с ростом напряженности в разных сферах социального взаимодействия, с острой потребностью и различных общественных структур, и отдельных людей в практической помощи в разрешении конфликтов.

Мы оказались неподготовленными к этой сложной ситуации. Ориентация на «бесконфликтное» развитие общества делала проблематику конфликтов неперспективной. Это привело не только к ее фактическому исключению из области научного исследования, но и к тому, что в обществе не сформировались механизмы работы с конфликтами. Не хватает подготовленных специалистов, а некомпетентные усилия по преодолению конфликтности лишь усугубляют ситуацию. Попытки копирования опыта зарубежных конфликтологов, особенно в области социальных проблем, естественно, не рассчитанного на универсальное приложение в любых социокультурных условиях, оказываются мало успешными.

В какой-то мере это противоречие – осознание необходимости научного осмысления и практической работы с конфликтами и неготовность к ней – касается и психологов. В то же время проблема конфликтов является фундаментальной для психологической науки. Во многих теоретических подходах психологические конфликты, их характер и содержание становятся основой объяснительных моделей личности. Противоречия, конфликты, кризисы, переживаемые человеком, являются источником развития личности, определяют ее конструктивный или деструктивный жизненный сценарий.

В то же время проблема конфликтов является фундаментальной для психологической науки. Во многих теоретических подходах психологические конфликты, их характер и содержание становятся основой объяснительных моделей личности. Противоречия, конфликты, кризисы, переживаемые человеком, являются источником развития личности, определяют ее конструктивный или деструктивный жизненный сценарий.

Не меньшую роль они играют и в социальной жизни человека, как в его интерперсональных отношениях, так и в межгрупповом взаимодействии. Таким образом, проблема конфликта проходит через разные области психологического знания.

Нет необходимости говорить о том практическом интересе, который связан с работой с конфликтами. Вся практическая психология с ее разнообразными современными формами работы так или иначе связана с проблемами психологических трудностей человека, в том числе переживаемых и в виде конфликтов.

Несмотря на очевидное значение проблемы конфликтов для психологии, мы не имеем сегодня сколь-нибудь полных изданий, ей посвященных. В какой-то мере это стало следствием уже отмечавшегося недостаточного внимания науки к «негативной» проблематике. Однако, пожалуй, именно фундаментальность проблемы конфликта более всего затрудняет попытки ее освещения. В психологии немало работ, прямо или косвенно посвященных проблеме конфликта; в последние годы они появляются и в отечественной науке. Однако явления конфликта оказались «поделенными» между различными областями психологии – в первую очередь общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Необходимость целостного описания конфликта требовала иного, проблемно-ориентированного подхода.

В какой-то мере это стало следствием уже отмечавшегося недостаточного внимания науки к «негативной» проблематике. Однако, пожалуй, именно фундаментальность проблемы конфликта более всего затрудняет попытки ее освещения. В психологии немало работ, прямо или косвенно посвященных проблеме конфликта; в последние годы они появляются и в отечественной науке. Однако явления конфликта оказались «поделенными» между различными областями психологии – в первую очередь общей психологии, психологии личности, социальной психологии. Необходимость целостного описания конфликта требовала иного, проблемно-ориентированного подхода.

Решение этой задачи представляется не только сложным, но и обреченным на критику неизбежных пробелов и упущений. Занимаясь этой проблемой более двадцати лет, я осознаю это, возможно, лучше других, так же как и отдаю себе отчет в той ответственности, которая сопряжена с подобным изданием. Мною двигало прежде всего убеждение в целесообразности предварительной систематизации имеющихся в этой области представлений, которая необходима для дальнейшего их уточнения, развития идей и практической работы с конфликтами. Именно эту задачу – введение в научный обиход систематизированного материала по психологии конфликта – я и ставила перед собой. Это в какой-то мере и определило жанр книги, в которой мне хотелось отразить наиболее существенные теоретические представления многих замечательных психологов XX века, опыт их работы и достигнутые результаты, хотя из-за объема материала в большинстве случаев это пришлось делать очень кратко.

Именно эту задачу – введение в научный обиход систематизированного материала по психологии конфликта – я и ставила перед собой. Это в какой-то мере и определило жанр книги, в которой мне хотелось отразить наиболее существенные теоретические представления многих замечательных психологов XX века, опыт их работы и достигнутые результаты, хотя из-за объема материала в большинстве случаев это пришлось делать очень кратко.

Данная работа написана прежде всего для психологов, а также всех, кто отдает себе отчет в той огромной роли, которую в конфликтах любого вида играют психологические факторы.

Огромную роль в моей работе сыграла предоставленная мне факультетом психологии Санкт-Петербургского государственного университета возможность чтения цикла лекций по психологии конфликтов, где впервые в стране эта проблематика была введена в учебные программы подготовки психологов. За эти годы менялось само время, менялись и наши представления о конфликтах, но неизменным оставался огромный интерес студентов и доброжелательное отношение коллег. В сущности, именно им, а также многим из тех, кто делился со мной своими личными историями, своими жизненными драмами и победами, помогая лучше понимать сложный и трудноуловимый мир человеческих конфликтов, я обязана тем, что решилась на написание этой книги.

В сущности, именно им, а также многим из тех, кто делился со мной своими личными историями, своими жизненными драмами и победами, помогая лучше понимать сложный и трудноуловимый мир человеческих конфликтов, я обязана тем, что решилась на написание этой книги.

Предисловие ко второму изданию

Подготовка данной книги к новому изданию вызвала у меня смешанные чувства. Внимательно прочитывая страницу за страницей, я имела возможность убедиться в том, что за небольшим исключением весь представленный в тексте материал не утратил своей значимости и даже актуальности, и сегодня я также готова подписаться под каждым высказанным тезисом теоретического или практического характера. Более того, прошедшие годы во многом подтвердили и еще более укрепили меня в моих представлениях. Как автор книги, первое издание которой было сопряжено с большой ответственностью, поскольку в отечественной психологической науке не было работ подобного рода, а потому и немалым волнением, я испытываю большое удовлетворение.

Однако приходится констатировать, что это фактически означает отсутствие значительных изменений в разработке проблематики конфликта – как в теоретическом, так и в практическом аспектах. За прошедшие годы в отечественной психологии не появилось фундаментальных исследований, которые позволяли бы говорить хотя бы о перспективе «прорыва» в области изучения конфликтов. Начиная с 1980-х годов в течение 20 лет в наших ведущих психологических журналах появлялось ежегодно в среднем по одной статье, связанной с данной проблематикой. Если ориентироваться на те же издания, то фактически ничего не изменилось и сейчас: в период с 2001 по 2006 год было опубликовано пять статей. И хотя, безусловно, увеличилось число специалистов, разрабатывающих проблематику конфликтов – прежде всего в практическом плане, приходится признать: первоначальный энтузиазм, связанный с исследованием конфликтов и работой с ними, пожалуй, несколько уменьшился.

Читать дальше

12 3 4 5 6 7 . ..211

..211

Психология конфликта: предубеждения и установки

Что мы знаем о психологии конфликта? Как вы думаете, что вызывает межличностный конфликт на высоком уровне?

По данным Института Арбингера — ведущего консультанта по разрешению конфликтов, изменению мышления и обучению лидеров с 1979 года — конфликт возникает, когда предубеждения сторон мешают им ясно видеть ситуацию. В частности, предвзятость скрывает тот факт, что они являются частью проблемы.

В этой статье мы сначала рассмотрим четыре предубеждения, которые, по словам Арбингера, мешают нам увидеть истинные причины конфликтов, а затем обсудим два способа разрешения конфликтов.

Во-первых, мы рассмотрим психологию конфликта с точки зрения четырех предубеждений, которые мешают нам видеть других как людей, и того, как они влияют на наше эмоциональное восприятие мира. Важно отметить, что четыре предубеждения сами по себе не являются оправданием — они являются результатом постоянного оправдания; искаженные взгляды, которых мы придерживаемся, когда часто предаем себя. Согласно Институту, чтобы изменить наш подход к конфликту, нам нужно понять, как каждое предубеждение заманивает нас в ловушку, и научиться избегать этого.

Согласно Институту, чтобы изменить наш подход к конфликту, нам нужно понять, как каждое предубеждение заманивает нас в ловушку, и научиться избегать этого.

По словам Арбингера, предвзятость мешает вам признать, что вы можете быть частью проблемы. Вы выбрали фальшивую проблему, а не настоящую, и теперь не можете разрешить конфликт, потому что не видите его причины. В результате этих предубеждений мы продолжать плохо обращаться с другими так, как мы оправдывали плохое обращение с ними раньше. (Краткое примечание: каждое из этих предубеждений помогает вам избежать выполнения работы по разрешению конфликта — независимо от того, включает ли эта работа общение, самоанализ, защиту себя или помощь другим. Они оправдывают выбор более легкого пути, не связанного с противостоянием. тот факт, что вы делаете что-то не так: в общем, это стратегии избегания.)0026

- Предвзятость прав

- Мы оправдываем отношение к другим как к объектам и плохое обращение с ними, говоря себе, что заслуживаем большего, чем они.

- Мы чувствуем себя ущемленными, обделенными или обиженными.

- Пример. Когда вы кричите на работников сферы обслуживания за то, что они испортили ваш заказ, вы используете предвзятость прав. Вы говорите себе, что деньги дают вам право на безупречный сервис и оправдывают плохое обращение с человеком, который, по вашему мнению, облажался.

- Перформативный уклон

- Мы оправдываем видение других как объектов и плохое обращение с ними, говоря себе, что нам нужно, чтобы нас воспринимали определенным образом.

(Хотим, чтобы другие считали нас умными, добрыми, крутыми, хорошими супругами или работниками и т. д.)

(Хотим, чтобы другие считали нас умными, добрыми, крутыми, хорошими супругами или работниками и т. д.) - Мы чувствуем тревогу/стресс, нужду/страх или подавленность/перегруженность.

- Пример. Когда вы притворяетесь, что знаете, о чем говорит кто-то, даже если вы понятия не имеете, вы используете перформативный уклон. Вы говорите себе, что гораздо важнее, чтобы они думали, что вы умны, чем быть честным с ними.

- Предубеждение неполноценности

- Мы оправдываем отношение к другим как к объектам и плохое обращение с ними, говоря себе, что мы недостаточно хороши, чтобы стать лучше.

- Мы чувствуем себя беспомощными/отчаянными, озлобленными/ревнивыми или подавленными/одинокими.

- Пример: когда вы отказываетесь взаимодействовать с людьми, которые, по вашему мнению, не соответствуют вам, вы используете предубеждение неполноценности. Вы говорите себе, что недостаточно хороши, чтобы быть рядом с ними, и это оправдывает отсутствие усилий, необходимых для того, чтобы они наслаждались вашей компанией.

Институт Арбингера предполагает, что при улучшении нашего подхода к конфликту первым и самым важным шагом всегда является изменение нашего мышления. Все, что касается того, как происходят наши конфликты, говорит Арбингер, исходит из нашего мышления, поэтому важно понять, что авторы имеют в виду под этим термином.

Арбингер описывает мышление как более глубокое, чем просто то, как вы думаете ; это то, как вы видите себя, других и мир — и выводы, к которым вы приходите, и поведение, которое вы выбираете в результате. Авторы особо отмечают, что скрытый смысл наших мыслей, слов и действий оказывает сильное влияние на то, как мы воспринимаем других.

Вы не можете просто подделать позитивный настрой; важно действительно иметь в виду то, что вы говорите и делаете. Как отмечает Арбингер, когда другие видят, что ваши слова и действия не совпадают с вашими мыслями и чувствами, не имеет значения, насколько хороша ваша стратегия или насколько вы правы. До тех пор, пока вы не решите, почему вы терпите неудачу в своем мышлении по отношению к другим, ваши усилия потерпят неудачу.

Как отмечает Арбингер, когда другие видят, что ваши слова и действия не совпадают с вашими мыслями и чувствами, не имеет значения, насколько хороша ваша стратегия или насколько вы правы. До тех пор, пока вы не решите, почему вы терпите неудачу в своем мышлении по отношению к другим, ваши усилия потерпят неудачу.

(Краткое примечание: крайне важно быть искренним из-за вреда, который может нанести неискреннее поведение. В долгосрочной перспективе неискреннее поведение подрывает доверие в отношениях. Большинство людей чувствуют, когда другой человек неискренен, и это приводит к чувства манипулирования, лжи и использования.)

Два типа мышленияАвторы описывают два основных типа мышления. Один увековечивает конфликт, а другой облегчает его:

1) Боевое мышление:

- Боевое мышление рассматривает других как препятствия на пути к нашим потребностям, надеждам и целям — другими словами, как объекты, а не людей.

- Когда мы воплощаем это мышление, мы рассматриваем других в соответствии с тем, как они влияют на нас . Мы сосредотачиваемся на том, как они мешают нам, как они заставляют нас выглядеть и чувствовать, как они создают проблемы и помогают нам с ними справляться.

- Мы судим быстро и держим обиды. Мы интерпретируем слова и поступки людей как злонамеренные действия, основанные на зловещих намерениях, и мы видим себя оклеветанными, с которыми плохо обращаются героями, борющимися в жестоком мире.

- Мы отталкиваем других, поэтому у нас нет возможности продуктивно обсудить свои потребности.

(Краткое примечание: если вы часто чувствуете гнев, обиду и самоуверенность, подумайте, что эти чувства делают для вас и почему вы цепляетесь за них. Злиться может быть приятно. Когда другие несправедливо обижают нас, легко предаваться чувствам самодовольства, «как они смеют» и «я намного лучше этого!» сопереживание, общение и стремление к самосовершенствованию. Если вы решите, что в конфликте виноват кто-то другой, и0011 вы не тот, кто должен извиняться, конфликт может продолжаться вечно, и вы никогда не будете чувствовать себя обязанным участвовать в его разрешении.)

Если вы решите, что в конфликте виноват кто-то другой, и0011 вы не тот, кто должен извиняться, конфликт может продолжаться вечно, и вы никогда не будете чувствовать себя обязанным участвовать в его разрешении.)

2) Настрой на сотрудничество:

- Настрой на сотрудничество видит других как люди — с потребностями, борьбой, болью, надеждами и целями, столь же важными, как и наши собственные.

- Когда мы воплощаем это мышление, мы видим человека за словами и действиями другого человека. Вместо того, чтобы судить о том, что мы видим на поверхности, мы остаемся открытыми для того, чтобы учиться у них и о них, получая доступ к пониманию и озарениям.

- Мы ставим себя на место других людей и используем полученные знания, чтобы реагировать на их нужды, принимая во внимание их обстоятельства и чувства.

- Восприятие других как людей — и обращение с ними как с таковыми — углубляет наши отношения и позволяет нам быть искренними друг с другом.

- Мы приглашаем к общению, говорит Арбингер, показывая, что мы открыты для него.

(Краткое примечание: Реагирование на других с сочувствием дает два важных преимущества: Для нас самих способность видеть, что жестокость, гнев и агрессия, которые проявляют к нам другие, исходят из места неправильно направленной боли, очеловечивает их в наших глазах. Это показывает нам, что нам не нужно выживать в мире, наполненном злыми монстрами — просто людьми, такими как мы, которым не удается быть такими совершенными, как нам всем хотелось бы. когда вы позволяете человеку быть услышанным — действительно услышанным, без осуждения или критики, — он обнаруживает, что готов слушать и других.Все, что нужно, чтобы начать разрешать конфликт, — это чтобы один из нас выслушал открыто.Арбингер просит нас быть тот, кто слушает первым.)

Арбингер отмечает, что кооперативное мышление является гораздо более полезным в подходе к конфликтам всех видов, и поэтому вам следует переключиться на него. Поддержание духа сотрудничества не означает полного избегания конфликтов, говорит Арбингер; вместо этого кооперативное мышление ищет метод разрешения конфликта, который уважает человечность всех участников. Корректировка мышления, подобная той, которую пропагандирует вышеупомянутый Институт, является обычным средством, используемым терапевтами и психиатрами для помощи в личном и социальном росте своих клиентов. Кроме того, сильные негативные чувства часто вызываются способами мышления, называемыми когнитивными искажениями. Эти искажения, согласно Бернсу, могут принимать разные формы, но обычно они заставляют нас верить твердым утверждениям или заявлениям, которые не совсем соответствуют действительности. Чрезмерное обобщение: Ваш начальник говорит, что он недоволен вашей работой над вашим последним проектом, и вы понимаете, что он никогда не будет удовлетворен все что угодно вы делаете. Персонализация: Ваш партнер не помыл посуду, а вы думаете: «Он ленивый бездельник!» Поспешные выводы: Вы смотрите в глаза своему коллеге, и он быстро отворачивается. Вы понимаете, что это означает, что он в ярости из-за вашего прежнего несогласия. Гадание: Вы поссорились с женой, и она выбежала. Вы думаете: «Мы никогда не сможем это исправить» и уверены, что идете на развод. Эти искажения, говорит Бернс, негативно влияют на наши чувства, мышление и поведение в будущем, но в каждом случае мы чувствуем и действуем на основе неточного предположения. Вместо того чтобы принять искаженные мысли, Бернс советует нам исследовать их; найти неточности и исправить их. Чтобы взглянуть на идеи Арбингера через призму когнитивно-поведенческой терапии, Институт учит нас изменять свое мышление и видеть других как полноценных людей, потому что это помогает нам избежать множества когнитивных искажений, которые усложняют управление конфликтами. Мышление, ориентированное на людей, делает менее разумным реагировать на межличностные конфликты насилием, критикой и осуждением — ответы, которые разжигают враждебность и препятствуют сотрудничеству. По словам Арбингера, когнитивные искажения помогают нам оправдать решение действовать против нашего внутреннего желания или совести. Например, персонализация и представление о вашем партнере как о ленивом бездельнике поможет вам оправдать крики на него, отсутствие работы по дому или отказ от попыток разрешить конфликт вообще. 1. 2. Рассел Р. В. Сравнительное исследование конфликта и экспериментального невроза. бр. Дж. Психол. 1950; 41: 95–108. doi: 10.1111/j.2044-8295.1950.tb00268.x. [CrossRef] [Академия Google] 3. Левин К. Концептуальное представление и измерение психологических сил. Издательство Университета Дьюка; Дарем, Северная Каролина, США: 1938. [Google Scholar] 4. Миллер Н.Е. Экспериментальные исследования конфликта. В: Хант Дж. М., редактор. Расстройства личности и поведения. Рональд; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 1944. стр. 431–465. [Google Scholar] 5. Грей Дж.А. Нейропсихология тревоги: исследование функций септогиппокампальной системы. Издательство Оксфордского университета; Оксфорд, Великобритания: 1982. [Google Scholar] 6. Бах Д.Р. Когнитивная архитектура тревожноподобного поведенческого торможения. 7. Багг Дж. М. Противоположные влияния на адаптацию к конфликту во фланкерной задаче Эриксена. Мем. Познан. 2008; 36: 1217–1227. doi: 10.3758/MC.36.7.1217. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Корнблюм С., Хасбрук Т., Осман А. Перекрытие измерений: когнитивная основа совместимости стимул-реакция — модель и таксономия. Психол. Откр. 1990;97:253–270. doi: 10.1037/0033-295X.97.2.253. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Де Хаувер Дж. Структурный и процессный анализ теста неявной ассоциации. Дж. Эксп. соц. Психол. 2001; 37: 443–451. doi: 10.1006/jesp.2000.1464. [CrossRef] [Google Scholar] 10. Eder A.B., Leuthold H., Rothermund K., Schweinberger S.R. Автоматическая активация ответа при последовательном аффективном прайминге: исследование ERP. соц. Познан. Оказывать воздействие. Неврологи. 11. Де Хаувер Дж. Внешняя аффективная задача Саймона. Эксп. Психол. 2003; 50:77–85. doi: 10.1026//1618-3169.50.2.77. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 12. Roefs A., Huijding J., Smulders F.T.Y., MacLeod C.M., de Jong P.J., Wiers R.W., Jansen A.T.M. Неявные меры ассоциации в исследованиях психопатологии. Психол. Бык. 2011; 137:149–193. doi: 10.1037/a0021729. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 13. Струп Дж. Р. Исследования интерференции серийных вербальных реакций. Дж. Эксп. Психол. 1935;18:643–662. doi: 10.1037/h0054651. [CrossRef] [Google Scholar] 14. Кеттелл Дж. М. Время, необходимое для того, чтобы увидеть и назвать объекты. Разум. 1886; 11: 63–65. doi: 10.1093/mind/os-XI.41.63. [CrossRef] [Google Scholar] 15. Браун В. Тренируйтесь связывать названия цветов с цветами. Психол. Откр. 1915; 22:45–55. doi: 10.1037/h0073322. [CrossRef] [Google Scholar] 16. 17. Логан Г.Д., Коуэн В.Б. О способности тормозить мысль и действие: Теория акта управления. Психол. 1984; 91: 295–327. doi: 10.1037/0033-295X.91.3.295. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 18. Аугустинова М., Пэррис Б.А., Ферран Л. Локусы интерференции Струпа и эффекты облегчения при мануальных и голосовых ответах. Передний. Психол. 2019;10:1786. doi: 10.3389/fpsyg.2019.01786. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 19. Бравер Т.С. Переменная природа когнитивного контроля: структура двойных механизмов. Тенденции Познан. науч. 2012; 16:106–113. doi: 10.1016/j.tics.2011.12.010. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 20. Эриксен Б. А., Эриксен К. В. Влияние шумовых букв на идентификацию целевой буквы в непоисковой задаче. Восприятие. Психофиз. 1974; 16: 143–149. 21. Лаберж Д. Пространственная степень внимания к буквам и словам. Дж. Эксп. Психол. Гум. Восприятие. Выполнять. 1983;9:371–379. doi: 10.1037/0096-1523.9.3.371. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 22. Gratton G., Coles M.G., Sirevaag E.J., Eriksen C.W., Donchin E. Пре- и постстимульная активация каналов ответа: психофизиологический анализ. Дж. Эксп. Психол. Гум. Восприятие. Выполнять. 1988; 14: 331–344. doi: 10.1037/0096-1523.14.3.331. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 23. Лихтенштейн-Видне Л., Хеник А., Сафади З. Актуальность задачи модулирует обработку отвлекающих эмоциональных стимулов. Познан. Эмот. 2012; 26:42–52. дои: 10.1080/02699931.2011.567055. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 24. Винс М.А. Перемежаемость контрольных движений и психологический рефрактерный период. бр. Дж. Психол. Генерал Секта. 1948; 38: 149–157. doi: 10.1111/j.2044-8295.1948.tb01150.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 25. 26. Verbruggen F., Aron A.R., Band G.P., Beste C., Bissett P.G., Brockett A.T., Brown J.W., Chamberlain S.R., Chambers H.C., Colzato L.S., et al. Консенсусное руководство по выявлению способности подавлять действия и импульсивное поведение в задаче на стоп-сигнал. электронная жизнь. 2019;8:e46323. doi: 10.7554/eLife.46323. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 27. Ли К.С.Р., Кристал Дж. Х., Маталон Д. Х. Эффект форпериода и время реакции на стоп-сигнал. Эксп. Мозг Res. 2005; 167: 305–309. doi: 10.1007/s00221-005-0110-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 28. Posner M.I., Snyder C.R.R. Внимание и когнитивный контроль. В: Сольсо Р.Л., редактор. Обработка информации и познание. Эрльбаум; Хиллсдейл, Нью-Джерси, США: 1975. стр. 55–85. [Академия Google] 29. 30. Барг Дж.А. Экология автоматизма: к созданию условий, необходимых для создания эффектов автоматической обработки. Являюсь. Дж. Психол. 1992; 105: 181–199. дои: 10.2307/1423027. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 31. Hommel B. Подготовленный рефлекс: автоматизм и контроль в переводе стимул-ответ. В: Монселл С., Драйвер Дж., редакторы. Контроль когнитивных процессов: внимание и производительность XVIII, 18. MIT Press; Кембридж, Массачусетс, США: 2000. [Google Scholar] 32. Саймон Дж. Р. Реакции на источник стимуляции. Дж. Эксп. Психол. 1969; 81: 174–176. doi: 10.1037/h0027448. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 33. Бертельсон П. Отношения SR и время реакции на новые и повторяющиеся сигналы в последовательной задаче. 34. Кролик П.М.А., Вьяс С.М. Что повторяется в «эффекте повторения» В: Корнблюм С., изд. Внимание и производительность IV. Академическая пресса; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 1973. стр. 327–342. [Google Scholar] 35. Шаффер Л. Х. Реакция выбора с переменным SR-картированием. Дж. Эксп. Психол. 1965; 70: 284–288. doi: 10.1037/h0022207. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 36. Williams J.A. Последовательные эффекты в дизъюнктивном времени реакции: последствия для моделей принятия решений. Дж. Эксп. Психол. 1966; 71: 665–672. doi: 10.1037/h0023101. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 37. Бродбент Д.Е. Слово перед уходом. В: Мейер Э.Д., Корнблюм С., редакторы. Внимание и производительность XIV (серебряный юбилейный том). Синергия в экспериментальной психологии, искусственном интеллекте и когнитивной нейронауке. Массачусетский технологический институт Пресс; Кембридж, Великобритания: 1993. 38. Кизель А., Штайнхаузер М., Вендт М., Фалькенштейн М., Йост К., Филипп А.М., Кох И. Контроль и вмешательство в переключение задач — обзор. Психол. Бык. 2010; 136: 849–874. doi: 10.1037/a0019842. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 39. Грант Д.А., Берг Э. Поведенческий анализ степени подкрепления и легкости перехода к новым реакциям в задаче сортировки карточек типа Вейгля. Дж. Эксп. Психол. 1948; 38: 404–411. doi: 10.1037/h0059831. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] 40. Граттон Г., Коулз М.Г., Дончин Э. Оптимизация использования информации: стратегический контроль активации ответов. Дж. Эксп. Психол. Генерал 1992; 121: 480–506. doi: 10.1037/0096-3445.121.4.480. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 41. Эгнер Т. Эффекты последовательности конгруэнтности и когнитивный контроль. Познан. Оказывать воздействие. Поведение Неврологи. 2007; 7: 380–390. doi: 10.3758/CABN.7.4.380. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 42. 43. Абрахамс Э., Рюйтенберг М., Боддевин С., Орил Э., де Шрайвер М., Морренс М., ван Дейк Дж. П. Конфликтная адаптация у пациентов с диагнозом шизофрения. Психиатрия рез. 2017; 257: 260–264. doi: 10.1016/j.psychres.2017.07.079. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 44. Saunders B., Jentzsch I. Регулировка реактивного и проактивного контроля при усилении депрессивных симптомов: взгляды на классическую задачу Струпа с эмоциональным лицом. QJ Exp. Психол. 2014; 67: 884–89.8. doi: 10.1080/17470218.2013.836235. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 45. Шмидт Дж. Р. Доказательства против мониторинга конфликтов и адаптации: обновленный обзор. Психон. Бык. 2019; 26:753–771. doi: 10.3758/s13423-018-1520-z. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 46. 47. МакКенна Ф.П., Шарма Д. Обращение эмоционального эффекта Струпа показывает, что это не то, чем кажется: роль быстрых и медленных компонентов. Дж. Эксп. Психол. Учиться. Мем. Познан. 2004; 30: 382–392. doi: 10.1037/0278-7393.30.2.382. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 48. Joyal M., Wensing T., Levasseur-Moreau J., Leblond J., TSack A., Fecteau S. Характеристика эмоционального вмешательства Струпа при посттравматическом стрессовом расстройстве, большой депрессии и тревожные расстройства: систематический обзор и метаанализ. ПЛОС ОДИН. 2019;14:e0214998. doi: 10.1371/journal.pone.0214998. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 49. Йоханссон Л., Гадери А., Андерссон Г. Интерференция Струпа для слов, связанных с едой и телом: метаанализ. 50. Дрейер М.Дж., Ван С.Б., Нок М.К., Хули Дж.М. Предвзятость внимания к еде и телесным стимулам среди людей с расстройством пищевого поведения по сравнению с пищевой аллергией. Дж. Бехав. тер. Эксп. Психиатрия. 2021;73:101657. doi: 10.1016/j.jbtep.2021.101657. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] 51. Эпп А.М., Добсон К.С., Дозуа Д.Дж., Фрюэн П.А. Систематический метаанализ задачи Струпа при депрессии. клин. Психол. 2012; 32:316–328. doi: 10.1016/j.cpr.2012.02.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 52. Леффлер Л.А.К., Саттертуэйт Т.Д., Хабель У., Шнайдер Ф., Радке С., Дернтл Б. Контроль внимания и его эмоциональная связь с когнитивной регуляцией эмоций при депрессии. Поведение визуализации мозга. 2019;13:1766–1779. doi: 10.1007/s11682-019-00174-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 53. Калантрофф Э., Хеник А., Деракшан Н., Ашер М. Беспокойство, эмоциональное отвлечение и контроль внимания в задаче Струпа. 54. Голе М., Кёхель А., Шефер А., Шиенле А. Вовлеченность в угрозу, отстраненность и склонность к чувствительности у склонных к беспокойству людей, измеряемые эмоциональным поведением «да/нет». -иди задание. Дж. Бехав. тер. Эксп. Психиатрия. 2012; 43: 532–539. doi: 10.1016/j.jbtep.2011.07.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 55. Пе М.Л., Вандекеркхове Дж., Куппенс П. Модель диффузионной модели взаимосвязи между эмоциональной фланговой задачей, размышлениями и депрессией. Эмоция. 2013; 13:739–747. doi: 10.1037/a0031628. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 56. Хосрави П., Паркер А.Дж., Шубак А.Т., Адлеман Н.Е. Способность контролировать внимание, состояние настроения и способность эмоциональной регуляции частично влияют на исполнительный контроль внимания на эмоциональных стимулах, не имеющих отношения к задаче. Акта Психол. 2020;210:103169. doi: 10.1016/j.actpsy.2020. 57. Phaf R.H., Kan K.J. Автоматизм эмоционального Струпа: метаанализ. Дж. Бехав. тер. Эксп. Психиатрия. 2007; 38: 184–199. doi: 10.1016/j.jbtep.2006.10.008. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 58. Clarke P.J., MacLeod C., Guastella A.J. Оценка роли пространственного вовлечения и отключения внимания в предвзятости внимания, связанной с тревогой: критика современных парадигм и предложения для будущих направлений исследований. Совладание со стрессом при тревоге. 2013; 26:1–19. doi: 10.1080/10615806.2011.638054. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 59. Williams JMG, Mathews A., MacLeod C. Эмоциональная задача Струпа и психопатология. Психол. Бык. 1996; 120:3–24. doi: 10.1037/0033-2909.120.1.3. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 60. Логан Г. Д. К теории экземпляров автоматизации. Психол. 1988; 95: 492–527. doi: 10.1037/0033-295X.95.4.492. [CrossRef] [Google Scholar] 61. Маклеод К. Задача Струпа в клинических исследованиях. 62. Шуппе Н., Де Хаувер Дж., Ричард Риддеринхоф К., Нотебарт В. Конфликт: беги! Уменьшено вмешательство Струпа в реакции избегания. QJ Exp. Психол. 2012;65:1052–1058. doi: 10.1080/17470218.2012.685080. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 63. Дигнат Д., Эдер А.Б., Штайнхаузер М., Кизель А. Мониторинг конфликтов и гипотеза аффективных сигналов — интегративный обзор. Психон. Бык. 2020; 27:193–216. doi: 10.3758/s13423-019-01668-9. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] 64. Гибсон В.Б. Принцип наименьшего действия как психологический принцип. Разум. 1900; 9: 469–495. doi: 10.1093/mind/IX.36.469. [CrossRef] [Google Scholar] 65. Гендолла Г.Х. Неявный аффект приводит к усилиям: теория и исследование сердечно-сосудистой реакции. Междунар. Дж. Психофизиол. 2012; 86: 123–135. doi: 10.1016/j.ijpsycho. 66. Сильвестрини Н., Гендолла Г.Х. Аффект и когнитивный контроль: результаты исследований мобилизации усилий. Междунар. Дж. Психофизиол. 2019;143:116–125. doi: 10.1016/j.ijpsycho.2019.07.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 67. Мэтьюз А., Себастьян С. Подавление эмоциональных эффектов Струпа возбуждением от страха. Познан. Эмот. 1993; 7: 517–530. doi: 10.1080/02699939308409203. [CrossRef] [Google Scholar] 68. Кляйнсорге Т. Когнитивные способности, представление и обучение. Передний. Психол. 2021;12:701687. doi: 10.3389/fpsyg.2021.701687. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 69. Сюн А., Проктор Р. В. Роль пространства задач в управлении действиями: данные исследования инструкций. В: Federmeier KD, изд. Психология обучения и мотивации. Том 69. Академическая пресса; Кембридж, Массачусетс, США: 2018. стр. 325–364. [Google Scholar] 70. Райан Р.М., Деси Э.Л. Обзор теории самоопределения: организмическая диалектическая перспектива. Принятие во внимание потребностей других позволяет лучше относиться к ним и находить решения, которые больше удовлетворяют все стороны максимальное наказание. Он рассматривает подсудимого как преступника, а применимый закон как универсально подходящее наказание.

Принятие во внимание потребностей других позволяет лучше относиться к ним и находить решения, которые больше удовлетворяют все стороны максимальное наказание. Он рассматривает подсудимого как преступника, а применимый закон как универсально подходящее наказание. Коррекция мышления и когнитивно-поведенческая терапия .  В каждом случае целью корректировки является смягчение или устранение негативных последствий текущей точки зрения человека. Этот метод изменения мышления называется когнитивно-поведенческой терапией или КПТ. Дэвид Д. Бернс, доктор медицинских наук, автор книги «Хорошее самочувствие: новая терапия настроения » — фундаментальной работы в области когнитивно-поведенческой терапии — объясняет, что мы чувствуем то, как думаем. По разным причинам, говорит Бернс, мы вырабатываем привычные способы мышления — установки, — которые определяют, что для нас значат вещи. Наш мозг должен обрабатывать входные данные, которые он получает, и фильтровать их через наше мышление, прежде чем мы сможем чувствовать какое-либо отношение к событию, и если наше мышление негативное, то и наши чувства будут такими же.

В каждом случае целью корректировки является смягчение или устранение негативных последствий текущей точки зрения человека. Этот метод изменения мышления называется когнитивно-поведенческой терапией или КПТ. Дэвид Д. Бернс, доктор медицинских наук, автор книги «Хорошее самочувствие: новая терапия настроения » — фундаментальной работы в области когнитивно-поведенческой терапии — объясняет, что мы чувствуем то, как думаем. По разным причинам, говорит Бернс, мы вырабатываем привычные способы мышления — установки, — которые определяют, что для нас значат вещи. Наш мозг должен обрабатывать входные данные, которые он получает, и фильтровать их через наше мышление, прежде чем мы сможем чувствовать какое-либо отношение к событию, и если наше мышление негативное, то и наши чувства будут такими же. Вот несколько примеров когнитивных искажений, которые мы можем допустить во время конфликта:

Вот несколько примеров когнитивных искажений, которые мы можем допустить во время конфликта: Это сдвигает нас к более позитивному мышлению. Совершая сдвиг, мы освобождаем себя, чтобы видеть мир таким, какой он есть на самом деле, и расширяем наши возможности.

Это сдвигает нас к более позитивному мышлению. Совершая сдвиг, мы освобождаем себя, чтобы видеть мир таким, какой он есть на самом деле, и расширяем наши возможности. Конфликтные задачи стимул-реакция и их использование в клинической психологии

Ach N. Analyze des Willens. В: Абдерхалден Э., редактор. Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden. Том 6 Урбан и Шварценберг; Берлин, Германия: 1935. [Google Scholar]

Ach N. Analyze des Willens. В: Абдерхалден Э., редактор. Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden. Том 6 Урбан и Шварценберг; Берлин, Германия: 1935. [Google Scholar] Дж. Эксп. Психол. Гум. Восприятие. Выполнять. 2017;43:18–29. doi: 10.1037/xhp0000282. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Эксп. Психол. Гум. Восприятие. Выполнять. 2017;43:18–29. doi: 10.1037/xhp0000282. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2012;7:436–445. doi: 10.1093/scan/nsr033. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2012;7:436–445. doi: 10.1093/scan/nsr033. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] MacLeod C.M. Задача Струпа: «золотой стандарт» измерения внимания. Дж. Эксп. Психол. Быт. 1992; 121:12–14. дои: 10.1037/0096-3445.121.1.12. [CrossRef] [Google Scholar]

MacLeod C.M. Задача Струпа: «золотой стандарт» измерения внимания. Дж. Эксп. Психол. Быт. 1992; 121:12–14. дои: 10.1037/0096-3445.121.1.12. [CrossRef] [Google Scholar] doi: 10.3758/BF03203267. [CrossRef] [Google Scholar]

doi: 10.3758/BF03203267. [CrossRef] [Google Scholar] Лаппин Дж. С., Эриксен К. В. Использование сигнала с задержкой для остановки визуальной реакции на время реакции. Дж. Эксп. Психол. 1966; 72: 805–811. doi: 10.1037/h0021266. [CrossRef] [Google Scholar]

Лаппин Дж. С., Эриксен К. В. Использование сигнала с задержкой для остановки визуальной реакции на время реакции. Дж. Эксп. Психол. 1966; 72: 805–811. doi: 10.1037/h0021266. [CrossRef] [Google Scholar] Шиффрин Р.М., Шнайдер В. Контролируемая и автоматическая обработка информации человеком: II. Перцептивное обучение, автоматическое внимание и общая теория. Психол. 1977; 84: 127–190. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.127. [CrossRef] [Google Scholar]

Шиффрин Р.М., Шнайдер В. Контролируемая и автоматическая обработка информации человеком: II. Перцептивное обучение, автоматическое внимание и общая теория. Психол. 1977; 84: 127–190. doi: 10.1037/0033-295X.84.2.127. [CrossRef] [Google Scholar] Дж. Эксп. Психол. 1963; 65: 478–484. doi: 10.1037/h0047742. [CrossRef] [Google Scholar]

Дж. Эксп. Психол. 1963; 65: 478–484. doi: 10.1037/h0047742. [CrossRef] [Google Scholar] стр. 863–879. [Google Scholar]

стр. 863–879. [Google Scholar] Чон Х.Дж., Чо Ю.С. Влияние индуцированной и личностной тревожности на последовательную модуляцию эмоционального конфликта. Психол. Рез. 2021; 85: 618–633. doi: 10.1007/s00426-020-01289-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Чон Х.Дж., Чо Ю.С. Влияние индуцированной и личностной тревожности на последовательную модуляцию эмоционального конфликта. Психол. Рез. 2021; 85: 618–633. doi: 10.1007/s00426-020-01289-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Ботвиник М.М., Брейвер Т.С., Барч Д.М., Картер К.С., Коэн Дж.Д. Мониторинг конфликтов и когнитивный контроль. Психол. 2001; 108:624–652. doi: 10.1037/0033-295X.108.3.624. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Ботвиник М.М., Брейвер Т.С., Барч Д.М., Картер К.С., Коэн Дж.Д. Мониторинг конфликтов и когнитивный контроль. Психол. 2001; 108:624–652. doi: 10.1037/0033-295X.108.3.624. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] Есть. Поведение 2005; 6: 271–281. doi: 10.1016/j.eatbeh.2004.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Есть. Поведение 2005; 6: 271–281. doi: 10.1016/j.eatbeh.2004.11.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] Эмоция. 2016; 16: 293–300. doi: 10.1037/emo0000129. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Эмоция. 2016; 16: 293–300. doi: 10.1037/emo0000129. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 103169. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

103169. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] В: Венцель А., Рубин Д.К., редакторы. Когнитивные методы и их применение в клинических исследованиях. АПА Пресс; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2005. [Google Scholar]

В: Венцель А., Рубин Д.К., редакторы. Когнитивные методы и их применение в клинических исследованиях. АПА Пресс; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2005. [Google Scholar] 2012.05.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

2012.05.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]