Является ли психология наукой? Узкий и более широкий взгляд / Хабр

Является ли психология наукой?

«Отличный вопрос! Кто может на него ответить?»

Известный трюк опытных преподавателей. Когда точный ответ неизвестен, нужно спровоцировать дискуссию, приняв роль арбитра. Тот, кто судит, всегда выглядит умнее того, кто пытается найти ответ. Особенно если вопрос точного ответа не имеет в принципе.

На мой взгляд, психология наукой не является, ибо не соответствует ни одному из современных критериев научности.

Верифицируемость? Погуглите «Опровержение знаменитых психологических экспериментов».

Объективность? Фальсифицируемость? Но психология по определению субъективна, следовательно, объективно фальсифицировать её выводы принципиально невозможно.

«На мой взгляд» – это ключевое для дальнейшего понимания замечание.

Разные способы смотреть на мир

Ответ на любой вопрос зависит от исходной точки зрения. Например, невозможно доказать изменчивость массы объекта, приняв за истину её постоянство.

«Из чего исходим, к тому и приходим» — так в психологии формулируется, а в жизни легко проверяется принцип аксиоматичности.

Если считать единственно верными известные со школьной парты принципы научности, то психологию можно отнести к науке, разве что, следуя логике комментатора моей статьи (не на Хабре).

«В психологии защищаются научные диссертации, значит психология – наука».

Но существуют и другие аксиомы, более широкие точки зрения, приняв которые можно прийти к новым ответам на старые вопросы.

В течение 300-400 лет (примерный возраст современной науки) рассматривать науку в контексте объективности, верифицируемости, фальсифицируемости (начиная с К.Поппера) было практически полезно. Но как говорят даосы: «Дойдя до предела, вы меняете направление» — текстовая версия символа Инь – Ян.

Настоящие учёные это давно осознали и вышли за пределы узкого понимания Природы как совокупности «объектов», управляемых линейными причинно-следственными цепочками.

Но много ли среди людей настоящих учёных?

Школа, формирующая мышление большинства, давно уже не место, где учат думать. Школа – это место, где учат не думать. Не в том смысле, который вкладывают даосы, говоря об «остановке ума», а в противоположном, «дурном», как выразился бы В.И.Ленин.

К механике Эйнштейна нельзя подходить с мерками механики Ньютона. К механике Бора нельзя подходить с мерками механики Эйнштейна. К механике человека нельзя подходить ни с одной из естественно-научных мерок. Ничего путного не получится, только вред.

Зачем же вредить?

Однако механика Эйнштейна не отвергла механику Ньютона, а расширила границы её применимости, введя более широкие аксиомы. То же относится и к механике Бора. Так почему бы и нам не последовать проверенной логике развития, включив в понятие «Природа» человека?

Но беда в том, что придётся забыть о приоритете.

Остап, сочинивший «Я помню чудное мгновенье …», наутро вспомнил, что до него этот стих уже написал другой человек. Давайте и мы вспомним, что великий психолог К.Юнг разработал принцип психофизического синхронизма, противопоставив его фундаментальному принципу естественных наук – принципу причинности.

Давайте и мы вспомним, что великий психолог К.Юнг разработал принцип психофизического синхронизма, противопоставив его фундаментальному принципу естественных наук – принципу причинности.

Впрочем, и Юнг не был стопроцентно оригинален.

Юнг развивал идеи философа Шопенгауэра (смысловая связь событий) и что уже интереснее, математика Лейбница (изначальная гармония вещей). Интереснее, потому что приближение к пониманию единства «Природы» и «Человека» происходило с двух, тогда ещё противоположных, сторон:

Такое единодушие о чём-нибудь, да говорит.

А чтобы стало ещё интереснее, вспомним, что великий психолог Юнг сотрудничал с великим физиком Паули. У них даже есть совместная работа: Wolfgang Pauli, Carl Gustav Jung. The Interpretation of Nature and the Psyche. Pantheon Books, 1955.

Психолог К.Юнг и физик В.ПаулиНо Юнг с Паули тоже могли расслабиться, узнав, что за тысячи лет до них Природу и Человека в единстве рассматривали даосы, достигшие неплохих практических результатов.

Любая теория лишь модель, не имеющая самостоятельной ценности, не так ли? Поэтому лучше меньше думать о научной новизне и больше — о практической полезности.

Поскольку статья написана для Хабра, поговорим о мышлении программистов.

(Мои опыты с программированием закончились в конце 70-х. Тогда были языки и машины, о которых нынешние 30-40 летние даже не слышали. «Дискетки» тогда имели вид картонных карточек с дырками (для машин типа ЕС 1040) или длинных бумажных полосок, опять же с дырками (для «машин» типа «Мир — 1»). Поэтому, пожалуйста, не критикуйте меня сверх необходимого).

Большинство программистов действительно неглупые люди. Но … Вспоминаем даосскую мудрость о переходе крайности в собственную противоположность.

Любая профессиональная деятельность накладывает отпечаток, «профессионально деформирует» психику. У некоторых программистов (больше у «кодеров») подсознательно складывается ощущение, что алгоритмизировать можно всё и вся. Нужно только кода написать побольше и засунуть в машину побыстрее.

Но Н.Бор, к примеру, так не думал. Вместо этого, он придумал принцип дополнительности.

Бор фактически сформулировал идею множественности точек зрения на реальность и единства живого и неживого. Что принципиально не отличается от идеи психофизического синхронизма Юнга — Паули.

При том, что узкопрофессиональное «машинное» мышление делает самого человека похожим на машину, оставляя в узкой нише специальности, заставляет ходить по кругу, тормозит его развитие как профессионала и, особенно, как человека.

Это намёк на

разработку подходов к созданию «искусственного интеллекта», с одной стороны, и

личностного роста программиста как человека – с другой.

(Намекать на ИИ мне позволяет то факт, что некогда я заведовал лабораторией в институте, где другой лабораторией заведовал один из отцов-основателей нейросетей, доклады которого я иногда слышал на учёных советах, поэтому кое-что об этом знаю.

Искренне надеюсь, ясно, что это шутка. Но факт такой был).

Но факт такой был).

Парадокс (не)научности психологии

«Это может показаться парадоксом, но все точные науки стоят на идее приблизительности»,- заметил Бертран Рассел.

Курт Гедель доказал теоремы о неполноте всякой формальной системы, фактически поставив точку на школьно-привычной, линейно-причинной трактовке научного подхода.

Получается, что психологи, которые механически перетаскивают в науку о человеке естественно-научные подходы, «украшают Родину цветами» в стремлении показаться большими учёными – шарлатаны?

А те, кто смотрит на Природу с более широких позиций и не умничает сверх меры – ученые?

Получается, что так.

«Как здорово, что мы столкнулись с парадоксом. Теперь появилась надежда на продвижение!». Н.Бор.

Получается, что невозможно полностью «поверить алгеброй гармонию». Но возможно улучшать человеческую жизнь в личностном и профессиональном смыслах.

Получается, что психология не наука в школьном понимании, но весьма полезная в практическом смысле штука. Если её применять должным образом и по назначению. Хотя бы не отрицая с порога на том основании, что единственная наука – это та, где много формул и алгоритмов.

Если её применять должным образом и по назначению. Хотя бы не отрицая с порога на том основании, что единственная наука – это та, где много формул и алгоритмов.

«Если теоремы математики прилагаются к отражению реального мира, они неточны, они точны до тех пор, пока они не ссылаются на действительность». А.Эйнштейн (из доклада «Геометрия и опыт»).

Когда я думаю о себе, как о человеке, меня интересует одно: насколько эффективно я вписываюсь в реальность? И мало волнует, насколько хорошо меня описывает теория. Любая, пусть даже самая научная.

А вас?

Психология: псевдонаука или нет? | Блог 4brain

Давайте сразу ответим на вопрос, вынесенный в заголовок, чтобы те, кому не слишком интересна дискуссия, не тратили свое время на чтение всей статьи. А всем остальным потом расскажем, почему регулярно возникает обсуждение на тему «психология – наука или псевдонаука» и что именно тут имеется в виду.

Итак, начнем с ответа на вопрос. Психология, безусловно, является наукой. В нашей стране функционирует Институт психологии Российской академии наук [Институт психологи РАН, 2021]. В целом по России 445 вузов осуществляют подготовку по специальности 37.03.01 «Психология» как по государственному заказу на бюджетной основе, так и по контракту [vuzoteka, 2021].

Психология, безусловно, является наукой. В нашей стране функционирует Институт психологии Российской академии наук [Институт психологи РАН, 2021]. В целом по России 445 вузов осуществляют подготовку по специальности 37.03.01 «Психология» как по государственному заказу на бюджетной основе, так и по контракту [vuzoteka, 2021].

Для поступления нужно сдать ЕГЭ по таким дисциплинам как биология, математика и русский язык, научность которых вряд ли вызывает у кого-то сомнения:

А после окончания вуза психологов ждут на работу в школы и детские сады, как государственные, так и частные, на «горячие линии» психологической помощи, в медицинские и консультативные центры и даже в воинские части [jobinmoscow, 2021]. Заметим, что подобные вакансии существуют и в столице, и в регионах:

Всего этого уже было бы достаточно, чтобы считать психологию наукой, потому что вряд ли хоть одна государственная структура пригласит на работу шамана или колдуна. А частные компании и подавно умеют считать деньги, поэтому предпочитают брать специалистов, получивших определенный набор систематизированных и научно обоснованных знаний.

Чтобы было понятнее, что к чему, представьте, может ли супермаркет позволить себе кассира, который не ориентируется в десятичной системе счета? Или рискнет ли энергопоставляющая компания взять электрика, путающего клеммы «плюс» и «минус»? Пример, конечно, упрощенный, и вполне возможно, что кассир и электрик в школе не слишком блистали по физике и математике. Но чтобы работать, они должны овладеть основами этих наук на базовом уровне, а не практиковать какое-то свое видение системы счета или закономерностей подключения электрической цепи.

Всегда быть в хорошей интеллектуальной форме вам помогут наши программы «Когнитивистика» и «Лучшие техники самообразования», с которыми вы освоите на базовом уровне любую науку, какую только пожелаете. А мы переходим к дискуссии на тему «Можно ли считать психологию псевдонаукой и, в принципе, почему психология псевдонаука по мнению некоторых экспертов?»

Исторический экскурс

Начнем с небольшого исторического экскурса, потому что в данном случае он поможет нам понять суть всех споров, которые ведутся вокруг психологии. Официально годом рождения психологии как науки принято считать 1879-й, когда была открыта первая в мире лаборатория, которая специализировалась исключительно на исследованиях человеческой психики.

Официально годом рождения психологии как науки принято считать 1879-й, когда была открыта первая в мире лаборатория, которая специализировалась исключительно на исследованиях человеческой психики.

Эту лабораторию основал немецкий врач и ученый-физиолог Вильгельм Максимилиан Вундт (1832-1920). Он же и считается первым в мире профессиональным психологом. В первую очередь он исследовал сознание человека. Для исследований был использован метод интроспекции или самонаблюдения испытуемых за своими внутренними психическими процессами, мыслями, чувствами и переживаниями без использования каких-либо оценочных критериев или эталонной шкалы.

Разумеется, подобные методы психологии пригодны для ограниченного круга исследований, что уже тогда подготовило почву для некоторого скептицизма в отношении психологии в будущем. Кроме того, сам факт, что психология оформилась в науку лишь в конце 19 века, вовсе не означает, будто все предшествующие эпохи никого не интересовали чувства, мысли, эмоции и поведение человека. Интерес к методам воздействия на человеческую психику прослеживается с давних времен, когда племенные шаманы организовывали ритуальные пляски и некое подобие коллективного пения.

Интерес к методам воздействия на человеческую психику прослеживается с давних времен, когда племенные шаманы организовывали ритуальные пляски и некое подобие коллективного пения.

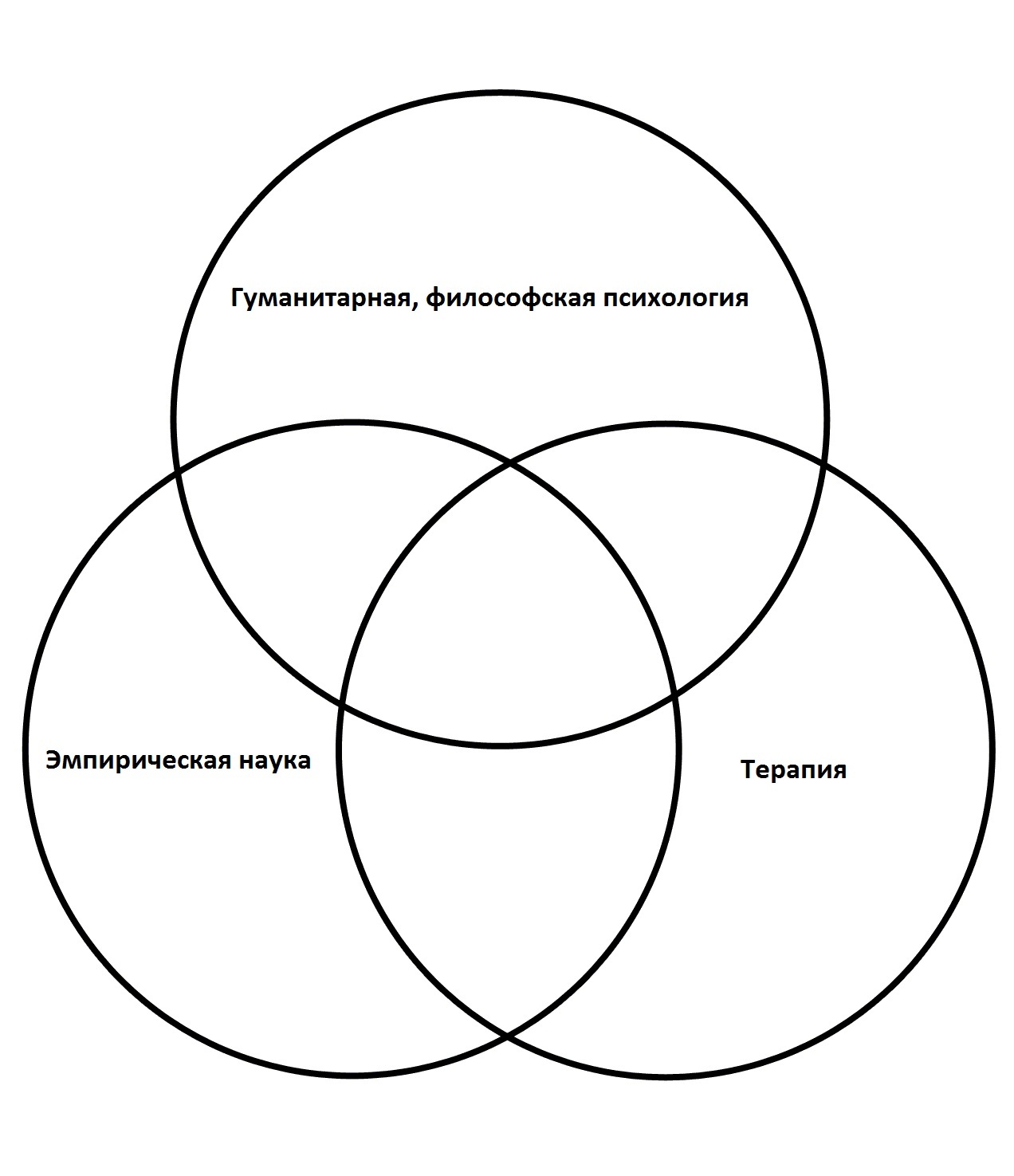

В последующие периоды психология человека была прерогативой философов. Они изучали фактически весь спектр поведенческих, этических и прочих прикладных аспектов психологии. Что же касается биологических механизмов возникновения тех или иных реакций, эти вопросы были сферой интересов врачей и ученых-физиологов. Как видим, основа психологии как науки формировалась достаточно долго, ее составляющие собирались по частям из других наук, что неизбежно сказалось на ее развитии.

В зависимости от того, какая наука была «предшественником» того или другого течения в психологии, наблюдался некоторый «перекос» в сторону либо физиологии, либо философских рассуждений. Получивший в свое время медицинское образование основоположник психоанализа Зигмунд Фрейд (1856-1939) практически всю психологию отношений сводил к физиологическим потребностям и их конфликту с требованиями социума.

Основоположник бихевиоризма Джон Бродес Уотсон (1878-1958) в начале 20 столетия защитил докторскую диссертацию по теме экспериментального исследования физического развития белой крысы, что непосредственно сказалось на формировании его научных взглядов как психолога. Фактически весь бихевиоризм сводится к цепочке «стимул – реакция», что является изрядно упрощенной версией всего происходящего в человеческой психике.

Ученые, стоявшие у истоков гештальтпсихологии, были в большей степени философами, чем естествоиспытателями, что сказалось на формировании основ данного направления. Так, в центре внимания гештальтпсихологии находится психология личности, ее мышление и восприятие окружающего мира и себя в этом мире.

А гуманистическая психология зародилась в 60-е годы 20 века как протест против доминирования бихевиоризма и психоанализа. В центре внимания гуманистической психологии находятся высшие ценности, тема самоактуализации, свободы и ответственности личности, любви и творчества. Наибольший вклад в развитие гуманистических теорий личности внесли философ и психиатр Виктор Франкл (1905-1997), Абрахам Маслоу (1908-1970), Карл Рэнсом Роджерс (1902-1987).

Наибольший вклад в развитие гуманистических теорий личности внесли философ и психиатр Виктор Франкл (1905-1997), Абрахам Маслоу (1908-1970), Карл Рэнсом Роджерс (1902-1987).

Такое многообразие течений, наличие крайностей и отсутствие некой объединяющей парадигмы в науке тоже спровоцировало некоторую предубежденность против психологии как серьезной науки. Однако это все, что называется, «дела давно минувших дней». Почему же сегодня психологическая наука и различные псевдонауки, практическая психология и консультирование зачастую оказываются в массовом сознании в одном ряду?

Критерии научности применительно к психологии

Прежде чем мы начнем рассуждать на тему, что такое сегодня психология, наука или псевдонаука, нужно разобраться, по какому параметру можно отнести некое знание к научному. На самом деле «Критерии в системе научного знания» давно выведены [Н. Губанов, 2016].

Критерии научности знания:

- Доказательность или рациональность.

- Непротиворечивость.

- Возможность проверки эмпирическим путем.

- Возможность воспроизвести эмпирический материал.

- Системность или когерентность.

- Эссенциальность.

- Общезначимость или интерсубъективность.

- Однозначное толкование терминов.

- Способность к дальнейшему развитию.

Теперь посмотрим, как ко всему этому относится психология.

Доказательность или рациональность

Как и в любой другой науке, в психологии проводятся эксперименты, выдвигаются и проверяются гипотезы, публикуются отчеты и только потом делаются выводы, которые претендуют, если не на «истину в последней инстанции», то на достаточно высокую степень вероятности и широкие возможности практического применения.

Например, эксперименты Аша повторялись множество раз и в различных вариациях, прежде чем был сделан вывод, что примерно 75% людей склонны к конформизму [S. Asсh, 1951]. Поэтому, если какое-либо исследование в области психологии имеет доказательную базу, оно может считаться научным. Если какой-то вывод сделан на основании простого совпадения или его вовсе предлагается принять на веру, к науке это никакого отношения не имеет.

Если какой-то вывод сделан на основании простого совпадения или его вовсе предлагается принять на веру, к науке это никакого отношения не имеет.

Другими словами, псевдонаукой следует считать те измышления в области психологии, которые не подкреплены никакими доказательствами, исследованиями, статистикой, а не психологию в целом. То обстоятельство, что сегодня некоторые недоучившиеся «знатоки» человеческой души называют себя психологами, никак не умаляет значимости психологии как науки.

Непротиворечивость

Наука может считаться таковой, если не содержит взаимоисключающих суждений. Так, сила тока в участке цепи прямо пропорциональна напряжению на концах участка и обратно пропорциональна сопротивлению, и никак не наоборот. В гуманитарных науках добиться такой однозначности выводов несколько сложнее, но если проанализировать качественно подготовленный и поставленный эксперимент, противоречий мы в нем не найдем.

Возьмем вышеупомянутые эксперименты Аша по исследованию конформности и увидим, что средний результат в 75% сложился из не очень большого «разброса» показателей. Другими словами, это не какое-то среднее арифметическое значение между результатами в 50% и 100%, а совершенно четкая закономерность, подтверждавшаяся каждый раз, когда испытуемым создавали похожие условия. Когда Соломон Аш модернизировал и усложнил эксперименты, последующие результаты подтвердили обнаруженную закономерность [S. Asch, 1955].

Другими словами, это не какое-то среднее арифметическое значение между результатами в 50% и 100%, а совершенно четкая закономерность, подтверждавшаяся каждый раз, когда испытуемым создавали похожие условия. Когда Соломон Аш модернизировал и усложнил эксперименты, последующие результаты подтвердили обнаруженную закономерность [S. Asch, 1955].

Поэтому, если в психологии встречаются взаимоисключающие суждения, всегда следует проверять, на основании чего они сделаны. Псевдонаучными будут те из них, которые не имеют доказательной базы, сделаны интуитивно либо имеют статус предположения.

Возможность проверки эмпирическим путем

Тут имеется в виду любая проверка опытным путем, не только в лабораторных условиях. Чтобы узнать, что вода кипит при температуре 100 градусов по Цельсию, если атмосферное давление составляет 760 миллиметров ртутного столба, не обязательно идти в лабораторию. Можно просто вскипятить кастрюлю воды на плите и воспользоваться градусником из термостойкого материала.

Чтобы удостовериться в правильности выводов Соломона Аша, лаборатория тоже не нужна. Достаточно посидеть на любом производственном совещании с участием начальства и увидеть, как три четверти коллектива согласно кивают головой, даже если доклад начальника полный бред.

Свои сомнения и даже полную уверенность в том, что это бред, они оставят при себе, если не найдется заместителя, который укажет на «слабые места» в докладе начальника. Причем в наших реалиях все подождут, чтобы заместителю за это точно ничего не было. И только тогда какая-то часть сотрудников на следующем совещании быть может позволит себе выступить со своим мнением.

Возможность воспроизвести эмпирический материал

Под возможностью «воспроизвести эмпирический материал» подразумевается, что всякий раз, когда условия эксперимента будут точно соблюдены, полученные результаты будут совпадать. Конечно, в точных науках это немного проще. Мы можем где угодно измерять силу тока в участке цепи или кипятить воду при атмосферном давлении 760 мм ртутного столба, и всегда получим одинаковые результаты.

В гуманитарных науках добиться полной идентичности обычно не удается, однако и больших отклонений качественно сделанный эксперимент не предполагает. Так, в 21 столетии ученые из Японии повторили эксперименты Аша, которые тот поставил в 50-е годы 20 века. Полученные цифры отличались, однако не настолько существенно, чтобы усомниться в главном выводе: большинство людей склонны к конформизму [К. Mori, М. Arai M, 2010].

Дополнительный бонус экспериментов японских ученых заключается в их выводе, что психология женщин и психология мужчин различается, и женщины склонны к конформизму в большей степени, чем мужчины. Собственно, именно этим, в основном, и объясняется разница полученных результатов, потому что японские ученые проводили эксперименты в однополых группах, а Соломон Аш – в смешанных.

Системность или когерентность

Любая теория или концепция представляет собой стройную логически выверенную систему. Доказательная цепочка имеет целостный характер и не имеет противоречий и «притянутых за уши» доказательств. В доказательную базу включены только те компоненты, которые имеют отношение к сути предмета, и исключено все лишнее, что не относится к делу.

В доказательную базу включены только те компоненты, которые имеют отношение к сути предмета, и исключено все лишнее, что не относится к делу.

Если теория или концепция в психологии или любой другой науке соответствует данному показателю, она может считаться научной. Если же полученные выводы не имеют логики и системного характера, а условия эксперимента варьировались хаотично без возможности фиксации степени влияния изменения на результат, такие концепции не могут считаться научными.

Эссенциальность

Эссенциальность в какой-то степени является продолжением темы системности научного исследования. Исследование должно быть направлено на выявление сути и всех закономерностей процесса, его причинно-следственных связей, а не просто на описание процесса или явления.

Простое описание процесса или констатация какого-либо факта не могут претендовать на статус научного исследования и не являются таковым по сути. При условии, что исследования будут продолжены и будут соответствовать критериям научности, со временем общее описание может трансформироваться в научную концепцию.

Общезначимость или интерсубъективность

Интерсубъективность означает принятие тех или иных идей, выводов концепций научной общественностью независимо от субъективного отношения к исследователю, исследованию, его значимости и актуальности на сегодняшний день. Это некий обобщенный опыт представления предметов в данный момент времени.

Подробно этой темой занимался немецкий философ Эдмунд Густав Альбрехт Гуссерль (1859-1938), а свои выводы он обобщил в философском трактате «Картезианские размышления» [Э. Гуссерль, 2006]. Как мы помним, наука психология многое позаимствовала из философии, так что философские выводы Эдмунда Гуссерля полностью применимы к психологической практике.

Однозначное толкование терминов

Чтобы воплотить в жизнь все предыдущие пункты, однозначное толкование терминов просто необходимо, иначе ученые не будут понимать друг друга, а массовый читатель ничего не поймет из научных трактатов. В психологии термины давно утверждены в своих значениях.

Наиболее полным на сегодняшний день является, пожалуй, «Большой психологический словарь» объемом 632 страницы, изданный в Санкт-Петербурге [Б. Мещеряков, В. Зинченко, 2002]. Помимо расположенных в алфавитном порядке терминов, словарь содержит тематический указатель по различным направлениям. Например, «Социальная психология», «Психология общения», «Возрастная психология и психология развития», а также инженерная, медицинская, педагогическая психология, и многие другие разделы.

Способность к дальнейшему развитию

Тут, как говорится, без комментариев. Не просто так считается, что «чужая душа – потемки», поэтому материал для новых исследований у психологов будет всегда. Да и как отрицать тот факт, что едва ли ни каждый пришедший в науку исследователь стремится создать свою концепцию и практически каждый психолог презентует свою эксклюзивную методику. С этого начинается почти каждое объявление, содержащее рекламу услуг психологов, психоаналитиков, гештальт-терапевтов, консультантов и прочей публики, «подвизающейся» на ниве познания человеческих душ.

Все ли из них имеют право называться психологами? Выше мы уже разобрали критерии научности знания, поэтому определить заинтересовавшее вас объявление и его автора на предмет соответствия заданным параметрам вы сможете сами. Вы, в принципе, много чего сможете сами, если пройдете наши программы «Когнитивистика» и «Лучшие техники самообразования» и научитесь прогрессивным методам мышления. Ну а мы всегда готовы вам помочь в этом!

Что еще можно сказать о критериях научности знания? В этом плане интересны исследования австрийского философа и социолога Карла Поппера (1902-1994). В 1935 году он сформулировал такое понятие как «фальсифицируемость». Суть в том, что любая идея, теория, концепция может считаться содержащей объективную информацию лишь в том случае, если существует принципиальная возможность проверки этой идеи, теории, концепции. И, соответственно, возможность опровергнуть предлагаемую информацию.

Иными словами, по мнению Поппера, не существует такой научной теории, которую нельзя было бы опровергнуть в принципе. Речь может идти лишь о недостатке возможностей науки на данный момент для того, чтобы что-либо опровергнуть. И самое главное: нужно понимать, какую именно информацию несет идея, теория, концепция, и что именно можно было бы опровергнуть. Такой подход и получил название «фальсифицируемость». Он является противоположностью такого понятия как «верифицируемость», которое предполагает поиск подтверждений идеи, теории, концепции, а не ее опровержения.

Речь может идти лишь о недостатке возможностей науки на данный момент для того, чтобы что-либо опровергнуть. И самое главное: нужно понимать, какую именно информацию несет идея, теория, концепция, и что именно можно было бы опровергнуть. Такой подход и получил название «фальсифицируемость». Он является противоположностью такого понятия как «верифицируемость», которое предполагает поиск подтверждений идеи, теории, концепции, а не ее опровержения.

Свои взгляды Карл Поппер оформил в виде богатого научного наследия. Его книги по психологии переиздаются до сих пор. В контексте нашей темы наиболее интересна книга «Объективное знание. Эволюционный подход» [К. Поппер, 2002]. И, пожалуй, его работа «Предположения и опровержения. Рост научного знания» [К. Поппер, 2008]. К слову, исходя из своих взглядов, Поппер считал психоанализ не научным течением, и это его мнение тиражируют по сей день многие эксперты.

В частности, на исследования Карла Поппера ссылается научный сотрудник Лаборатории междисциплинарных исследований развития человека в СПбГУ Ирина Овчинникова в своем интервью «Является ли психология наукой и есть ли сознание у кошки» [Habr, 2021]. На вопрос о кошках она, правда, не ответила прямо, однако интервью от этого не выглядит менее интересным. Центральная тема интервью – психологическая наука и псевдонаука в экспериментальной психологии.

На вопрос о кошках она, правда, не ответила прямо, однако интервью от этого не выглядит менее интересным. Центральная тема интервью – психологическая наука и псевдонаука в экспериментальной психологии.

Отметим, что дискуссии относительно «научности» психологии как таковой регулярно вспыхивают как в русскоязычном медиапространстве, так и в зарубежных изданиях. Так, немало шуму наделало исследование по воспроизведению топ-100 экспериментов, описанных в трех ведущих авторитетных журналах по психологии в 2008 году. Исследователи решили выяснить, дают ли репликации и исходный эксперимент одинаковый результат по нескольким критериям. Конечной целью исследования была «Оценка воспроизводимости психологической науки» [А. Aarts et al., 2015].

Ранее мы говорили о том, что возможность воспроизвести эмпирический материал является одним из критериев научности. Авторы оговорились, что на сегодняшний день не существует единого стандарта для оценки успешности репликации, поэтому будут использованы субъективные оценки групп репликации. Тем не менее в ходе исследования они обнаружили, что в репликации было воспроизведено, в среднем, от одной трети до половины исходных результатов.

Тем не менее в ходе исследования они обнаружили, что в репликации было воспроизведено, в среднем, от одной трети до половины исходных результатов.

Группа исследователей пришла к выводу, что большая часть повторений дала слабые подтверждения исходных результатов, несмотря на использование материалов, предоставленных авторами оригинальных экспериментов, предварительный обзор методологической точности и высокую статистическую мощность для определения исходной величины эффекта. Полностью с результатами исследования можно ознакомиться в отчете Estimating the reproducibility of psychological science [А. Aarts et al., 2015].

Итак, мы заявили с самого начала и подтвердили доказательствами, что психология – это наука. Мы выяснили, что далеко не все психологи имеют право считаться таковыми и не все идеи и выводы в области психологии являются научными. В целом, психология – наука интересная и полезная.

Вникнув в тонкости практической психологии, вы сможете решить очень многие свои задачи в плане построения карьеры и межличностных отношений. Нужна ли лично вам психология – можно обсуждать и далее, но мы на этом, пожалуй, закончим. Мы желаем, чтобы вы успешно решали все возникающие задачи, и просим вас ответить на вопрос по теме сегодняшней статьи:

Нужна ли лично вам психология – можно обсуждать и далее, но мы на этом, пожалуй, закончим. Мы желаем, чтобы вы успешно решали все возникающие задачи, и просим вас ответить на вопрос по теме сегодняшней статьи:

Ключевые слова:1LLL, 1Когнитивистика

Почему психологию не считают наукой

Психология потеряла доверие широкой публики, других ученых и политиков. В статье, опубликованной в журнале American Psychologist , рассматриваются проблемы в этой области, которые омрачили ее репутацию. Автор предполагает, что эта область нуждается в полном культурном изменении, если она хочет называться наукой.

В статье, написанной Кристофером Фергюсоном из Стетсонского университета, предполагается, что внешние и внутренние проблемы дисциплины подорвали доверие к ней. К ним относятся кризис репликации и защита психологии от него, ее устаревшее, упрощенное и механистическое понимание людей, а также ее предвзятое использование радикальных политизированных утверждений.

Психология столкнулась с многочисленными атаками на свою репутацию: она не может повторить свои выдающиеся открытия, есть обвинения в широко распространенной коррупции, методы лечения, основанные на доказательствах, находятся под пристальным вниманием, а исследования показывают, что материальная помощь может быть важнее, чем психологические услуги.

Политики, широкая общественность и другие ученые часто не считают психологию наукой. Фергюсон пишет, что эти раны репутации области наносятся самими собой и что «психологическая наука, как теоретически, так и методологически, не готова к прайм-тайму». Он делит внутренние проблемы, преследующие психологию, на три группы: методологические проблемы, теоретические проблемы и маркетинг психологии.

Методологические проблемы: Фергюсон поднимает важный вопрос: хотя в других науках не повторяются исследования, сопротивление психологии самой концепции воспроизведения было вопиющим. Повторение, когда разные исследователи проводят одни и те же исследования, чтобы увидеть, получают ли они одинаковые результаты, часто называют основой науки. Психологи были против, а некоторые говорили, что исследования, обнаружившие неудачную репликацию, не должны публиковаться. Психологические журналы также часто отказываются публиковать повторные исследования. Таким образом, это отвращение к воспроизведению является культурной проблемой в психологии.

Психологи были против, а некоторые говорили, что исследования, обнаружившие неудачную репликацию, не должны публиковаться. Психологические журналы также часто отказываются публиковать повторные исследования. Таким образом, это отвращение к воспроизведению является культурной проблемой в психологии.

Психология также продемонстрировала культурное неприятие публикации нулевых результатов. Нулевые результаты свидетельствуют об отсутствии различий между контрольной и экспериментальной группами (например, один получал плацебо, а другой новое лекарство/терапию). Фергюсон отмечает, что, хотя нулевые результаты являются важной частью науки, известно, что и журналы, и авторы либо подавляют, либо игнорируют эти результаты. Причины для подавления нулевых результатов включают желание авторов опубликоваться или предвзятость в пользу выбранных ими теорий. Следовательно, исследования, показывающие положительные результаты, завышаются, что создает предвзятое представление об эффективности лечения.

Сомнительные исследовательские практики (QRP) были указаны даже в статьях по психологии в авторитетных научных журналах, таких как Science. Примером QRP является прекращение сбора данных, когда исследование начинает давать желаемые результаты, и выбор типа анализа, который дает значимость, и т. д. Другие исследователи указывали на аналогичные проблемы, такие как вращение рефератов. Отсутствие прозрачности является еще одной проблемой, поскольку исследователи не обязаны делиться своими данными для обзора и часто враждебно относятся к необработанным данным.

Фергюссон пишет, что для решения этих проблем психология должна избавиться от отвращения к нулевым результатам, уменьшить свою оборонительную позицию по отношению к фальсифицированным результатам, а журналы должны требовать предоставления наборов данных для проверки редакторами.

Теоретические вопросы: Фергюссон отмечает, что психология часто делает упрощенные предположения о людях, изображая их механистичными. Он приводит пример того, что он называет «гипотезой молота», теории социального научения, согласно которой поведение людей определяется тем, что они наблюдают. Однако люди не делают автоматически то, что видят. Многочисленные факторы влияют на то, кого мы моделируем и как мы моделируем поведение. Психология преувеличивает силу и автоматический характер моделирования, тогда как сами люди гораздо более сложны и агентны.

Он приводит пример того, что он называет «гипотезой молота», теории социального научения, согласно которой поведение людей определяется тем, что они наблюдают. Однако люди не делают автоматически то, что видят. Многочисленные факторы влияют на то, кого мы моделируем и как мы моделируем поведение. Психология преувеличивает силу и автоматический характер моделирования, тогда как сами люди гораздо более сложны и агентны.

Еще одной проблемой является теоретическая негибкость, поскольку исследователи пытаются защитить свои любимые теории ценой научной строгости. Их собственная репутация и эго часто привязаны к теоретическим взглядам и могут направлять эксперименты, ведущие к предвзятости подтверждения и «научному инбридингу». Фергюсон отмечает, что это особенно справедливо для теорий с пропагандистскими целями, которые люди могут лелеять перед лицом критики этой теории.

Кроме того, Фергюсон утверждает, что психология часто находится на грани между наукой и пропагандой, которые имеют диаметрально противоположные цели. В то время как наука должна быть объективной, ориентированной на правду и нейтральной, адвокатура по своей природе защищает вместо чего-то и, таким образом, имеет предопределенную цель, которая не является нейтральной. Поскольку финансирование исследований часто зависит от групп защиты, научная строгость ставится под угрозу, поскольку исследователи склонны находить результаты, которые поддерживают их цели защиты.

В то время как наука должна быть объективной, ориентированной на правду и нейтральной, адвокатура по своей природе защищает вместо чего-то и, таким образом, имеет предопределенную цель, которая не является нейтральной. Поскольку финансирование исследований часто зависит от групп защиты, научная строгость ставится под угрозу, поскольку исследователи склонны находить результаты, которые поддерживают их цели защиты.

Фергюсон предполагает, что для решения этих проблем психология должна стать управляемой данными, а не теорией, и «должны быть предприняты активные усилия по поиску данных, которые могут быть проблематичными для разрабатываемой теории». Кроме того, исследователи должны избегать финансирования, полученного группами защиты интересов, чтобы избежать предвзятости экспериментатора. Любая информация, предоставленная группам по защите интересов или политикам, должна быть просто представлением данных без интерпретаций.

Фергюсон отмечает, что человеческое поведение сложно и многогранно, и его нелегко оценить в лабораторных условиях. Таким образом, хотя психология должна оставаться близкой к своим данным, она также должна понимать, «что имеющиеся у нас данные не всегда могут полностью отражать состояние человека».

Таким образом, хотя психология должна оставаться близкой к своим данным, она также должна понимать, «что имеющиеся у нас данные не всегда могут полностью отражать состояние человека».

Далее Фергюсон пишет, что психологи и организации, такие как APA, сильно увлекаются маркетинговой психологией, выпуская политические заявления с моральными или политическими убеждениями, но не основанные на эмпирических данных. Фергюсон пишет, что многочисленные политические заявления, издаваемые оперативными группами APA, часто производятся в эхо-камерах. Если утверждение АПА не подкреплено эмпирическими данными, оно показывает, что заявления психологии о том, что она является наукой, пусты. Публикуя повторяющиеся политические заявления и преследуя пропагандистские цели, психологи часто прибегают к предвзятости цитирования (они выборочно выбирают исследования, подтверждающие их заявления). Например, политические заявления APA в отношении средств массовой информации и видеоигр, вызывающих агрессию, подверглись критике за игнорирование исследований, которые показывают обратное. Он пишет:

Он пишет:

Затем Фергюсон упрекает психологию за статистическую ловкость рук, делая вид, что небольшие размеры эффекта (которые преобладают в большинстве психологических исследований) на самом деле означают большие и важные различия. Он также утверждает, что психология имеет тенденцию к «Ювении», склонности обнаруживать, что сегодняшняя молодежь психологически хуже, чем предыдущие поколения. Хотя это хорошо для обеспечения грантового финансирования, это снова основано на предвзятых и ненадежных доказательствах.

Наконец, Фергюсон отмечает, что бесконечные пресс-релизы, объявляющие о новых исследованиях, приводят к тому, что исследователи искажают свои данные. В то время как новое исследование привлекает внимание, когда оно развенчивается, опровержения и критика не получают такого же количества прессы, что гарантирует, что широкая общественность в конечном итоге будет дезинформирована. В других случаях это просто смущает.

В других случаях это просто смущает.

В заключение Фергюсон отмечает, что для серьезного отношения к психологии как к науке требуется, чтобы она действовала как наука. Это предполагает изменение более широкой культуры дисциплины, начиная с подготовки аспирантов.

****

Ferguson, CJ (2015). «Все знают, что психология — это не настоящая наука»: общественное восприятие психологии и то, как мы можем улучшить наши отношения с политиками, научным сообществом и широкой общественностью. Американский психолог , 70 (6), 527. (Ссылка)

«Все знают, что психология — это не настоящая наука»: общественное восприятие психологии и то, как мы можем улучшить наши отношения с политиками, научным сообществом и обществом. широкая общественность

. 2015 сен; 70 (6): 527-42. doi: 10.1037/a0039405.Кристофер Дж. Фергюсон 1

принадлежность

- 1 Университет Стетсона.

- PMID: 26348335

- DOI: 10.1037/а0039405

Кристофер Дж. Фергюсон. Я психол. 2015 Сентябрь

Автор

Кристофер Дж. Фергюсон 1

принадлежность

- 1 Университет Стетсона.

- PMID: 26348335

- DOI:

10.

Абстрактный

В недавней основополагающей статье Лилиенфельд (2012) утверждал, что психологическая наука сталкивается с проблемой общественного восприятия, которая была вызвана как общественным неправильным представлением о психологии, так и неспособностью психологического научного сообщества отличить себя от поп-психологии и сомнительных терапевтических практик. Анализ Лилиенфельда представляет собой важный и убедительный синопсис внешних проблем, ограничивающих проникновение психологической науки в общественное знание. Настоящая статья расширяет это, исследуя внутренние проблемы или проблемы психологической науки, которые потенциально ограничивают ее влияние на политиков, других ученых и общественность. Эти проблемы варьируются от кризиса репликации и защитных реакций на него, чрезмерного использования политизированных политических заявлений профессиональными группами защиты интересов, такими как Американская психологическая ассоциация (АПА), и продолжающегося чрезмерного доверия механистическим моделям человеческого поведения.

(Запись базы данных PsycINFO (c) 2015 APA, все права защищены).

Похожие статьи

- Роль предпочитаемых убеждений в скептицизме в отношении психологии.

Ньюман Л.С., Бакина Д.А., Тан Ю. Ньюман Л.С. и соавт. Я психол. 2012 декабрь; 67 (9): 805-6. doi: 10.1037/a0030536.

Я психол. 2012.

PMID: 23276080

Я психол. 2012.

PMID: 23276080 - Психология, государственная политика и защита интересов: прошлое, настоящее и будущее.

Гаррисон EG, ДеЛеон PH, Смедли BD. Гаррисон Э.Г. и др. Я психол. 2017 ноябрь;72(8):737-752. дои: 10.1037/amp0000209. Я психол. 2017. PMID: 29172577

- Психология по-прежнему остается проблематичной наукой, и общественность это знает.

Тео Т. Тео Т. Я психол. 2012 декабрь; 67 (9): 807-8. doi: 10.1037/a0030084. Я психол. 2012. PMID: 23276082

- Психология, психологи и государственная политика.

McKnight KM, Sechrest L, McKnight PE. Макнайт К.М. и др. Annu Rev Clin Psychol.

- Психология должна устать от побед.

Хеффель Г.Дж. Хэффель Г.Дж. R Soc Open Sci. 2022 22 июня; 9 (6): 220099. doi: 10.1098/rsos.220099. электронная коллекция 2022 июнь. R Soc Open Sci. 2022. PMID: 35754994 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

- Тревожный звонок для исследования усилий по изменению сексуальной ориентации: комментарий к Sullins (2022).

Росик Ч. Росик Ч. Arch Sex Behav. 2023 Апрель; 52 (3): 869-873. doi: 10.1007/s10508-022-02481-7. Epub 2022 28 ноября. Arch Sex Behav. 2023. PMID: 36441370 Аннотация недоступна.

- Удивительно воспроизводимые психологические явления (память) в классе: некоторые доказательства общности из исследований малого N.

Имам А.А. Имам АА. БМС Психология. 2022 22 ноября; 10 (1): 274. doi: 10.1186/s40359-022-00982-7. БМС Психология. 2022. PMID: 36419180 Бесплатная статья ЧВК.

- Недостаточное финансирование фундаментальной психологической науки из-за примата здесь и сейчас: научная загадка.

Алмейда Дж. Алмейда Дж. Перспектива Psychol Sci. 2023 март; 18 (2): 527-530. дои: 10.1177/17456916221105213. Epub 2022, 6 сентября. Перспектива Psychol Sci. 2023. PMID: 36068007 Бесплатная статья ЧВК.

- Количественная оценка в экспериментальной психологии и прагматической эпистемологии: противоречие между научным императивом и социальным императивом.