Особенности поведения пользователей в соцсетях. От заражения эмоциями до депрессивной симптоматики

По приблизительным оценкам, соцсетями пользуются порядка 3,8 млрд человек в мире. Иными словами, к этому числу относится 40 % всего населения земного шара. Среднестатистический пользователь каждый день тратит на времяпровождение в интернете по 2 часа в день. Очевидно, что соцсети играют в нашей жизни далеко не последнюю роль. В таком случае стоит понимать и те закономерности, согласно которым интернет-среда, в свою очередь, влияет на нас.

Как нас меняют соцсети

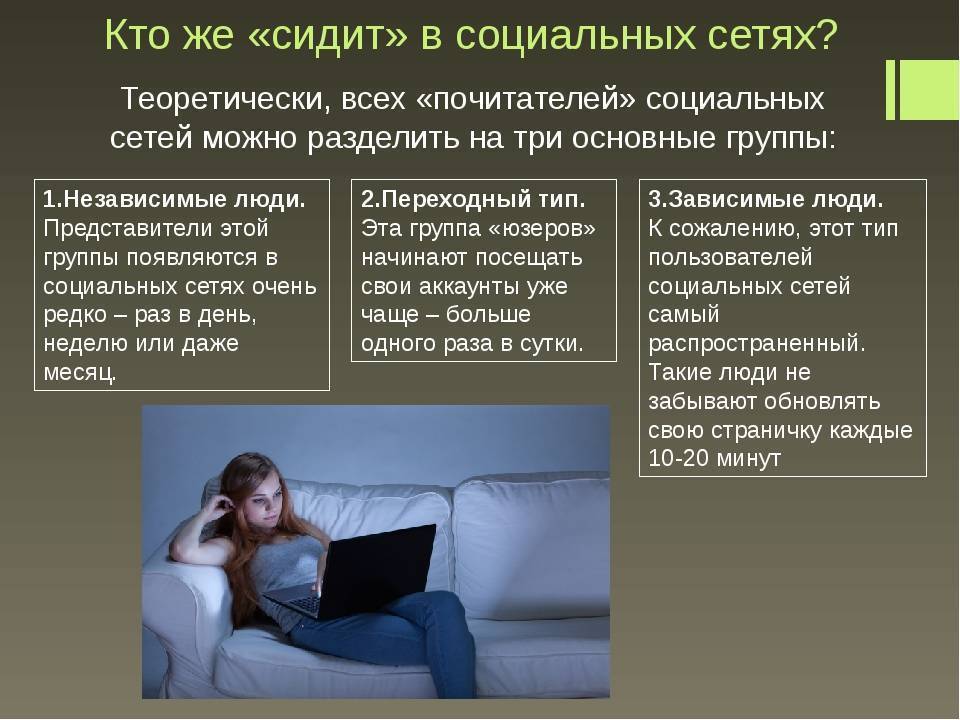

Психологи считают, что воздействие соцсетей на современного человека недооценено. Если раньше люди стремились добиться внимания определенной персоны, то теперь мы стремимся к отслеживанию некоей общей активностью. Когда-то кавалеры стремились добиться расположения дам, дамы — привлечь определенных поклонников. Но теперь ситуация изменилась кардинальным образом. Процесс общения стал более сложным; люди стремятся получить внимание как можно большего количества безличных подписчиков. При этом часто увеличение аудитории является самоцелью и выполняется за счет механической накрутки подписчиков. Когда же этого не происходит, владелец страницы в соцсети начинает впадать в уныние и депрессию. Он утрачивает радость жизни: то, что раньше приносило счастье, теперь вызывает лишь безразличие. У человека остается практически одна цель — обрести популярность и стать как можно более заметным в интернет-пространстве. Рано или поздно у него развивается депрессия. Прежде активная личность проводит время на диване, уткнувшись в одну точку. Увы, но именно так заканчивается классическая история зависимого от соцсетей.

При этом часто увеличение аудитории является самоцелью и выполняется за счет механической накрутки подписчиков. Когда же этого не происходит, владелец страницы в соцсети начинает впадать в уныние и депрессию. Он утрачивает радость жизни: то, что раньше приносило счастье, теперь вызывает лишь безразличие. У человека остается практически одна цель — обрести популярность и стать как можно более заметным в интернет-пространстве. Рано или поздно у него развивается депрессия. Прежде активная личность проводит время на диване, уткнувшись в одну точку. Увы, но именно так заканчивается классическая история зависимого от соцсетей.

У других депрессия приобретает еще худшие формы, значительно меняя самооценку. Есть так называемый синдром упущенных возможностей. Он связан с просмотром фотографий тех людей, которые представляются пользователю более успешными, нежели он сам. Например, девушка видит, что одна ее ровесница накачала рельефный пресс, другая отправилась с мужем на Мальдивы, третья — хвастает дорогой брендовой одеждой. Внутри невольно возникают не самые лучшие предположения. Если у них все это есть, а у меня нет, значит, я хуже?

Внутри невольно возникают не самые лучшие предположения. Если у них все это есть, а у меня нет, значит, я хуже?

Лайки и комментарии как залог уверенности интернет-пользователя

Начнем с исследования Стефани Тобин — одной из первых ученых, которая сделала предметом своего исследования воздействие соцсетей на самооценку [3]. Согласно результатам, полученным группой ученых из Университета Квинсленда под ее руководством, низкая самооценка может быть результатом отсутствия лайков. Чувство одиночества возникает в тех случаях, когда другие пользователи не реагируют на размещенный человеком контент. И напротив, большая активность в соцсетях и наличие обратной связи от других пользователей является источником чувства принадлежности.

Эти результаты были получены в ходе исследования, в котором испытуемые были разбиты на две группы. Участники из первой группы должны были просто регулярно заходить в соцсети и следить за обновлениями друзей. Другой группе была дана инструкция — активно публиковать на своей странице различную информацию. Иными словами, одна половина испытуемых не получала никакой обратной связи от других интернет-пользователей; другая же постоянно ее получала (или ожидала, что получит). В результате те пользователи из второй группы, посты которых не вызывали никакой реакции, испытывали ощущение изоляции от общества. Они жаловались на чувство оторванности от внешнего мира — так, как будто им довелось наблюдать за сверстниками, которые играют в уличную игру, но при этом для них самих игра эта была под запретом.

Иными словами, одна половина испытуемых не получала никакой обратной связи от других интернет-пользователей; другая же постоянно ее получала (или ожидала, что получит). В результате те пользователи из второй группы, посты которых не вызывали никакой реакции, испытывали ощущение изоляции от общества. Они жаловались на чувство оторванности от внешнего мира — так, как будто им довелось наблюдать за сверстниками, которые играют в уличную игру, но при этом для них самих игра эта была под запретом.

Тобин считает, что активное участие других пользователей и их реакция на размещаемый контент во многом определяют самооценку человека в интернете. Каждому поклоннику соцсетей, подчеркивает исследователь, не стоит забывать: интернет-общение значительно отличается от других типов коммуникации. В первую очередь, здесь отсутствует возможность видеть невербальную реакцию собеседника. А также не всегда можно быстро получить ответ. Кстати, именно по этой причине пользователи почти всегда отписываются от тех соцсетей, где они не получают обратной связи. Ведь очень легко найти другую соцсеть, где новичку будут рады или, по крайней мере, где его будут замечать.

Ведь очень легко найти другую соцсеть, где новичку будут рады или, по крайней мере, где его будут замечать.

Причина депрессии

Еще одно исследование, которое было проведено исследователями Монреальскго университета в 2019 году, показало: у подростков признаки депрессии и время, проводимое в соцсетях, находятся в устойчивой корреляции. Чем больше подросток проводит времени в соцсети, тем более выражена у него депрессивная симптоматика. При этом данная связь касается только соцсетей. Те подростки, которые больше времени просто листают различные веб-страницы или вовсе проводят время за телевизором, тоже проявляли незначительные симптомы депрессивного характера — однако эти симптомы исследователи не расценивают даже в качестве предикторов ухудшения психического состояния [4].

Доли секунды на первое впечатление. Воздействие фотографий

В соцсетях действуют другие законы, отличные от привычного нам мира. Здесь один мем стоит тысячи слов. А одно фото — поистине расценивается на вес золота. Именно это было показано в результате исследования под руководством А. Тодорова и Дж. М. Портер [1]. Его результаты показали: заходя на страницу в соцсети, пользователь делает вывод о его хозяине практически молниеносно. А именно, это происходит за 40 миллисекунд.

Именно это было показано в результате исследования под руководством А. Тодорова и Дж. М. Портер [1]. Его результаты показали: заходя на страницу в соцсети, пользователь делает вывод о его хозяине практически молниеносно. А именно, это происходит за 40 миллисекунд.

В ходе эксперимента ученые использовали несколько фото, отснятых в одной и той же позе и при одинаковом уровне освещения. Но выражения лиц на снимках были разными. Испытуемые должны были оценить людей, изображенных на фото, по ряду характеристик: уровень физической привлекательности, интеллект, экстраверсия или интроверсия, подлость или надежность и так далее. В результате было определено, что первое впечатление об интернет-пользователе складывается менее чем за секунду. Кроме того, на восприятие фотографии оказывают влияние малейшие детали. Например, даже незначительное изменение угла наклона головы приводит к тому, что одного и того же человека воспринимают по-разному.

Посты в социальных сетях способны заразить нас эмоциями

Известно, что переживания и чувства легко передаются в личных отношениях. Однако долгое время не было исследований, которые были бы посвящены распространению эмоций в сети Интернет. Этим и занялась группа исследователей во главе с Лоренцо Ковьелло из Калифорнийского Университета (Сан-Диего, США) [2]. Для получения данных было использовано специальное программное обеспечение, при помощи которого проанализировали смысловое содержание порядка миллиарда сообщений.

Однако долгое время не было исследований, которые были бы посвящены распространению эмоций в сети Интернет. Этим и занялась группа исследователей во главе с Лоренцо Ковьелло из Калифорнийского Университета (Сан-Диего, США) [2]. Для получения данных было использовано специальное программное обеспечение, при помощи которого проанализировали смысловое содержание порядка миллиарда сообщений.

Особое внимание ученые уделили анализу сообщений, которые люди передавали друг другу во время дождя. Оказалось, что отрицательные эмоции из дождливого региона «передавались» пользователями жителям тех областей, где царила солнечная погода. То, что люди чувствовали и переживали у себя в городе или деревне, легко передавалось при помощи социальных сетей.

Социальные сети влияют на личность значительным образом. Коммуникация в интернет-среде сама по себе отличается от реального общения: она способствует заражению эмоциями, а первое впечатление здесь формируется менее чем за 1 секунду. Частое пребывание в среде соцсетей или отказ от такового сказывается на самооценке и уверенности в себе, а увлечение «Инстаграммом» или «Фейсбуком» может привести к симптомам глубокой депрессии.

Частое пребывание в среде соцсетей или отказ от такового сказывается на самооценке и уверенности в себе, а увлечение «Инстаграммом» или «Фейсбуком» может привести к симптомам глубокой депрессии.

Список использованных источников:

- 1. Todorov A., J. M. Porter. Misleading First Impressions: Different for Different Facial Images of the Same Person. Электронный ресурс. Доступно по адресу: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0956797614532474

- 2. Coviello L. et al. Detecting emotional contagion in massive social networks //PloS one. – 2014. – Т. 9. – №. 3. – С. e90315.

- 3. Tobin S. J. et al. Threats to belonging on Facebook: Lurking and ostracism //Social Influence. – 2015. – Т. 10. – №. 1. – С. 31-42.

- 4. Boers E. et al. Association of screen time and depression in adolescence //JAMA pediatrics. – 2019. – Т. 173. – №. 9. – С. 853-859.

Автор: Буравлева Валентина, писатель

Редактор: Чекардина Елизавета Юрьевна

- Писать или не писать? – вот в чем вопрос https://psychosearch.

- Как стать партнером журнала ПсихоПоиск? https://psychosearch.ru/onas

- Несколько способов поддержать ПсихоПоиск https://psychosearch.ru/donate

Если вы заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите ее курсором, скопируйте и напишите нам. | Не понравилась статья? Напиши нам, почему, и мы постараемся сделать наши материалы лучше! |

Что о тебе говорит твое поведение в социальных сетях?

Долго игнорируешь сообщения или постоянно снимаешь «Истории» в социальных сетях? Разбираемся вместе с психологом Анной Гусевой (старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психоаналитически ориентированный терапевт, профессиональный астролог), что о тебе может сказать твое поведение в социальных сетях.

Анализируя чей-то профиль, надо понимать, что информация там – это не полная картина жизни, это идеальное «Я», которое человек создал сам и которое не всегда совпадает с объективной реальностью. Человек рассказывает о себе, своих ценностях, здесь он может проявить свои лучшие качества, получить одобрение, любовь, поддержку, которой ему не хватает в обычной жизни.

Человек рассказывает о себе, своих ценностях, здесь он может проявить свои лучшие качества, получить одобрение, любовь, поддержку, которой ему не хватает в обычной жизни.

Игнорирование сообщений

«Стажер»Если речь идет о спешке в течение рабочего дня, то это ситуация нормальная – где-то не успеть, не ответить, забыть. В других случаях игнорирование сообщений может говорить о тяжелом и нестабильном эмоциональном состоянии, когда человек начинает избегать каких-либо диалогов, вопросов, людей.

«Истории»

«Эмили в Париже»Если это не профессиональный профиль, то мы смотрим на это так: нам всем нужен свидетель нашей жизни. Наличие такого гарантирует многим, что они живут не напрасно. Отсюда постоянно поиски второй половинки, бегство от одиночества, часто невыгодные для себя. Скорее всего, это внутренняя неуверенность в себе. Человек, который постоянно публикует «Истории», фото своей жизни, пытается таким образом самоутвердиться, почувствовать свою значимость и превосходство над другими, пытается показать, что он не хуже остальных.

По моим наблюдениям, самодостаточные люди, выкладывая фото в социальные сети, пытаются нести какую-то информацию. Но, когда это просто тысячи «Историй», стоит задуматься.

Голосовые сообщения

«Стажер»Надо понимать, что все разные: есть визуалы – им нужна картинка, видео, аудиалы – им нужен звук, а есть кинестетики – им проще писать и читать. Для аудиала голосовые сообщения – идеальный формат: так он не только слышит, но и слушает, а также доносит информацию. Об этом, правда, стоит договариваться заранее, если речь идет о деловых переговорах. К каждому человеку стоит подходить согласно его восприятию мира.

Грамотность

«Замерзшая из Майами»Замечу, что истинно грамотный человек терпим в отношении других, и каждый должен начинать прежде всего с тактичности. Когда человек не заморачивается над грамотностью, можно сказать, что он не боится показать тебе себя настоящего, он как бы заявляет: вот, я такой, принимайте меня таким. Не хотите? Не надо.

Восклицательные и вопросительные знаки

«Отличница легкого поведения»Такие детали выдают темперамент, и здесь речь идет о личностях эмоциональных, несдержанных. Если собеседник при этом пишет коротко и лаконично, то сейчас он не настроен не общение. С такими людьми лучше выбирать визуальный контакт без переписок.

Если собеседник при этом пишет коротко и лаконично, то сейчас он не настроен не общение. С такими людьми лучше выбирать визуальный контакт без переписок.

Emoji

«На расстоянии любви»Кто-то старается показать ими свою индивидуальность, кому-то так легче выражать свои чувства, другие же предпочитают «эмодзи» тексту. Люди, активно использующие смайлики, намного проще заводят отношения с другими, они более эмоциональны и не стесняются своих эмоций и чувств. К тому же общение в социальных сетях без «эмодзи» может показаться кому-то знаком, что что-то случилось, поэтому здесь стоит обращать внимание на темперамент, характер человека, его чувствительность.

Обновление ленты

«Стажер»У нас в головном мозге есть зеркальные нейроны, благодаря им мы улавливаем чужое настроение и немного присваиваем его себе. Именно за счет зеркальных нейронов мы плачем, смеемся, когда смотрим фильмы, читаем книгу, общаемся с людьми. Когда мы видим чужой успех в социальных сетях, то получаем крошечную дозу как положительных эмоций, так и отрицательных, которые транслирует нам другой человек. То есть человек, часто обновляющий ленту, так или иначе нуждается в такой постоянной эмоциональной подпитке. Как правило, у таких людей большое количество знакомых, друзей и так далее.

То есть человек, часто обновляющий ленту, так или иначе нуждается в такой постоянной эмоциональной подпитке. Как правило, у таких людей большое количество знакомых, друзей и так далее.

Игнорирование звонков

«Волк с Уолл-стрит»Взаимодействие с другими людьми на физическом уровне или с помощью телефона требует концентрации внимания и времени. В рамках повседневной многозадачности такого направления («Привет» и так далее) – это большая нагрузка. Телефонный звонок при этом нарушает корреляцию (взаимозависимость двух или нескольких случайных величин) с местом, происходит вмешательство и нарушается выполнение текущей задачи. Фактически создаются помехи и вызывается фрагментация деятельности, что может привести к потере смысла, усталости, перегрузке и даже выгоранию.

Отказываясь от такого «вторжения», люди демонстрируют способность управлять своими цифровыми отношениями. Поэтому в наше время появилось даже такое понятие, как «культура поведения с телефонными звонками», когда о звонке предупреждают заранее.

Длина сообщений

«Другая женщина»Здесь стоит смотреть опять же с точки зрения темперамента. Чаще всего длинные сообщения пишут флегматики, меланхолики, для которых слово – это настоящий инструмент воздействия. Такие люди, как правило, вдумчивые, чуткие, сострадательные, и им проще написать, высказаться на бумаге и донести письменно ту или иную информацию.

Комментарии

«Эмили в Париже»Почему мы пишем комментарии к чужим постам? Тут все просто – это наши эмоции. Если пост зацепил, то мы реагируем или проходим мимо. Если речь идет о позитивных эмоциях, то нам просто хочется присоединиться к этому состоянию и порадоваться весте, если о негативных – то надо помнить, что все мы – зеркала. То есть, например, то, что ты сам себе не позволяешь, другой человек может проявить в посте, и ты в ответ хочешь защитить свое мировоззрение, перевоспитать, даже вступить в конфликт. Грамотнее, правда, в этом случае не обращать внимание.

Есть взрослые, не вышедшие из возраста ребенка, которым просто хочется поспорить, а есть павлины, которые любят провоцировать или, мол, да, я ему написал, пусть пострадает.

Киберпсихология, поведение и социальные сети

Главный редактор: Бренда К. Видерхольд, PhD, MBA, BCB, BCN

ISSN: 2152-2715 | Интернет-ISSN: 2152-2723 | Публикуется ежемесячно | Текущий объем: 26

Импакт-фактор: 6,135* *Отчеты о цитировании журналов™ за 2021 г. (Clarivate, 2022 г.)

CiteScore™: 6,7

Ведущий рецензируемый журнал авторитетных исследований по изучению социального, поведенческого и психологического воздействия современных социальных сетей, включая Twitter, Facebook, интернет-игры и коммерцию.

- Посмотреть цели и объем

- Индексирование/резюме

- Редакция

Поиск Подписаться/продлить Рекомендовать это название Подпишитесь на оповещения TOC Посмотреть инструкции по отправке Поделитесь с коллегой

Объявления

- Подпишитесь на нас в Твиттере! @Cyberpsych_Jn

Aims & Scope

Киберпсихология, поведение и социальные сети и интернет-игры и коммерция. Журнал, который высоко ценится как источник информации в этой области, уже более 20 лет находится в авангарде социальных сетей и виртуальной реальности. Он известен своими статьями для быстрой коммуникации и глубокими исследованиями влияния интерактивных технологий на поведение и общество, как положительного, так и отрицательного.

Журнал, который высоко ценится как источник информации в этой области, уже более 20 лет находится в авангарде социальных сетей и виртуальной реальности. Он известен своими статьями для быстрой коммуникации и глубокими исследованиями влияния интерактивных технологий на поведение и общество, как положительного, так и отрицательного.

- Социальные сети на Facebook, Twitter, YouTube и др.

- Виртуальные сообщества и поведение в блогах

- Поведение мобильного устройства

- Компьютерные игры и игры

- Электронная коммерция и онлайн-покупки

- Электронное здравоохранение

- Интернет-зависимость

- Киберзапугивание

- Эпидемиологические исследования использования и поведения в Интернете

- Пристрастие к киберпорно

- Кибертерапия и реабилитация

- Дополненная реальность

Киберпсихология, поведение и социальные сети находится под редакционным руководством главного редактора Бренды К. Видерхольд, доктора философии, MBA, BCB, BCN , Институт интерактивных медиа; Европейский редактор Джузеппе Рива, доктор философии , Università Cattolica del Sacro Cuore; и другие ведущие исследователи. Посмотреть всю редакцию.

Видерхольд, доктора философии, MBA, BCB, BCN , Институт интерактивных медиа; Европейский редактор Джузеппе Рива, доктор философии , Università Cattolica del Sacro Cuore; и другие ведущие исследователи. Посмотреть всю редакцию.

Киберпсихология, поведение и социальные сети занимает 7 место из 67 в категории «Общение» издания JCR Social Sciences Edition

Индексирование/реферирование:

- PubMed/MEDLINE

- Центральный пабмед

- Web of Science: Индекс цитирования социальных наук™ (SSCI)

- Скопус

- Current Contents®/Социальные и поведенческие науки

- Социальный поиск®

- Journal Citation Reports/Science Edition

- Journal Citation Reports/Social Sciences Edition

- EMBASE/Excerpta Medica

- PsycINFO

- Европейский справочный индекс по гуманитарным наукам (ERIH)

- Светильник безопасности

- СкамейкаSci

Взгляды, мнения, выводы, выводы и рекомендации, изложенные в любой статье Журнала, принадлежат исключительно авторам этих статей и не обязательно отражают взгляды, политику или позицию Журнала, его Издателя, его редакции или любых аффилированных обществ.

Членство в обществе

Официальный журнал:

Международная ассоциация киберпсихологии, обучения и реабилитации (iACToR)

Рекомендуемые публикации

Журнал «Игры для здоровья»

Телемедицина и электронное здравоохранение

Насилие и пол

Может ли структура социальной сети раскрыть поведение человека?

«Человек по природе общественное животное; индивидуум, асоциальный по своей природе, а не случайно, либо недостоин нашего внимания, либо более чем человек.

― Аристотель, Политика

Изображение by morhamedufmg с PixabayДругими словами, человеческое поведение нельзя интерпретировать независимо от структуры социальной сети, в которую оно естественным образом встроено.

Общество состоит из индивидуумов и их взаимосвязей. На математическом языке это может быть представлено графом или сетью, в которой люди являются узлами, а отношения — ссылками или связями. Каждая связь, будь то дружба или другой тип социальных отношений, является результатом человеческого процесса принятия решений, в котором люди выбирают, с кем они хотят взаимодействовать. В этом процессе принятия решений акторы могут действовать полностью или частично рационально, но ими движет ряд социологических и психологических факторов, которые зависят от личности: некоторые могут быть более заинтересованы в получении влияния в социальных сетях, некоторые другие могут предпочесть укреплять дружеские отношения.

Структура социальной сети как совокупность индивидуумов и их взаимосвязей является результатом процесса объединения решений человека. В то же время человеческое поведение также частично определяется структурой общества, в которое погружены люди. Следовательно, социальные сети представляют собой очень сложные системы из-за их размера, представления взаимодействий между их компонентами (людьми), а также как взаимозависимость между индивидуальным поведением и развивающейся сетевой структурой.

В то время как социологи и психологи могут помочь в понимании индивидуального поведения, а физики и статистики предлагают методы, позволяющие работать со сложными системами, такими как стаи птиц или координация роботов, очень мало известно о взаимозависимости между структурой социальной сети и человеческим поведением. поведение.

Изображение Пита Линфорта с Pixabay Когда я впервые встретил своего научного руководителя, профессора Флориана Дёрфлера, я искал совершенно новую задачу. Имея смешанный опыт в области прикладной математики и информатики, я сосредоточился на трехмерном моделировании гидродинамических систем. С другой стороны, основные исследовательские интересы Флориана были сосредоточены вокруг распределенного управления и оптимизации в сложных, киберфизических и сетевых системах с приложениями для интеллектуальных энергосистем и координации роботов. Тем не менее, он сказал мне, что ему интересно начать новое приключение, работая над социальными сетями. Это был вызов, который я искал! Работа над математическим моделированием социальных сетей позволила мне открыть для себя совершенно новый набор дисциплин, не теряя при этом своего глубокого аналитического подхода.

Имея смешанный опыт в области прикладной математики и информатики, я сосредоточился на трехмерном моделировании гидродинамических систем. С другой стороны, основные исследовательские интересы Флориана были сосредоточены вокруг распределенного управления и оптимизации в сложных, киберфизических и сетевых системах с приложениями для интеллектуальных энергосистем и координации роботов. Тем не менее, он сказал мне, что ему интересно начать новое приключение, работая над социальными сетями. Это был вызов, который я искал! Работа над математическим моделированием социальных сетей позволила мне открыть для себя совершенно новый набор дисциплин, не теряя при этом своего глубокого аналитического подхода.

С самого начала защиты диссертации меня интересовала проблема формирования социальных сетей. Изучив основы теории графов и игр, я использовал в качестве ориентира книгу М. Джексона «Социальные и экономические сети». Следуя подходу экономической литературы, мы с Флорианом начали строить собственную модель формирования стратегической сети и постоянно подвергали ее критике со стороны социологов. В этом отношении мы особенно благодарны профессору Кристофу Штадтфельду (Лаборатория социальных сетей в ETH Zürich) за все полезные идеи и предложения, но мы также должны отметить все полезные комментарии, полученные от сообщества Network Science на различных международных конференциях, например. , NetSci ’18, Комплексные сети ’18.

В этом отношении мы особенно благодарны профессору Кристофу Штадтфельду (Лаборатория социальных сетей в ETH Zürich) за все полезные идеи и предложения, но мы также должны отметить все полезные комментарии, полученные от сообщества Network Science на различных международных конференциях, например. , NetSci ’18, Комплексные сети ’18.

Несмотря на всю борьбу со строгими математическими доказательствами, мы, наконец, пришли к модели, которая могла описывать появление конкретных сетевых конфигураций в зависимости от лежащих в их основе индивидуальных стимулов. Например, мы знали, что демократия (полная сеть) возможна, когда люди ищут социальную поддержку (группирование) у своих соседей. И наоборот, диктатура (звездная сеть) более вероятна, когда акторы стремятся к структурным дырам, в которых отсутствуют связи между определенной парой агентов, то есть возможности посредничества. В этом отношении мы могли бы объяснить несколько известных результатов с помощью единой чрезвычайно гибкой параметрической модели. К сожалению, на тот момент у нас не было возможности работать с реальными сетями.

К сожалению, на тот момент у нас не было возможности работать с реальными сетями.

Летом 18-го у нас состоялась еще одна встреча с Кристофом, который помог нам сделать следующий фундаментальный шаг: мы могли использовать эмпирические сетевые данные, чтобы изучить индивидуальные мотивы действующих лиц. Наша первая попытка касалась сети взаимоотношений внутри австралийского банка, и анализ показал, как индивидуальное поведение в конечном счете тесно коррелирует с иерархической структурой. Этот недостающий элемент позволил нам замкнуть петлю между индивидуальным поведением и структурой сети, сделав модель готовой к использованию для анализа сетей реального мира, а также синтетических сетей, таких как знаменитая модель предпочтительной привязанности или модель сети маленького мира. В этом отношении мы также должны поблагодарить рецензентов Nature Communications, которые внесли ряд вкладов, направленных на повышение наглядности и применимости наших результатов. Особенно после их предложений мы сосредоточились на усовершенствовании нашего «метода оценки поведения», чтобы он соответствовал стандартным статистическим тестам. Благодаря сотрудничеству с Марко Галланой, математиком, в настоящее время работающим количественным аналитиком, его окончательная статистическая формулировка теперь может рассматриваться как решаемая задача оптимизации. В частности, наши усилия были направлены на предоставление метода на абстрактном уровне, чтобы его можно было использовать в качестве общего инструмента для соединения теоретико-игрового анализа со статистическим выводом.

Благодаря сотрудничеству с Марко Галланой, математиком, в настоящее время работающим количественным аналитиком, его окончательная статистическая формулировка теперь может рассматриваться как решаемая задача оптимизации. В частности, наши усилия были направлены на предоставление метода на абстрактном уровне, чтобы его можно было использовать в качестве общего инструмента для соединения теоретико-игрового анализа со статистическим выводом.

Последней задачей было проверить наши предсказания на достоверной модели. Это сопровождалось отдельной проблемой поиска достоверного набора данных об индивидуальном поведении человека и социальной сети. В конце концов мы выбрали хорошо изученный исторический пример, который использовался для понимания прихода к власти семьи Медичи во Флоренции эпохи Возрождения. Среди прочих результатов наш анализ подтвердил, что Медичи постепенно, но верно использовали структурные бреши в сети олигархических браков и способствовали структурной изоляции сторонников Медичи, удерживая их от брака или ведения бизнеса с олигархами.

Таким образом, наша статья «Теоретико-игровой вывод о человеческом поведении в социальных сетях» является результатом долгого путешествия по социологии, психологии и экономике, которое закончилось междисциплинарной математической структурой формирования социальных сетей. Один из основных вкладов нашей работы заключается в ее способности объединять результаты, полученные от разных сообществ, с использованием количественного подхода, который является социологически обоснованным, статистически надежным и гибким для различных спецификаций. Более того, он позволяет реконструировать поведение человека на основе легкодоступных данных о структуре сети. В эпоху больших данных это потенциально может оказать огромное влияние на такие сектора, как маркетинг в социальных сетях. Таким образом, мы надеемся, что наша работа может способствовать синергии между научными сообществами и проложить путь к дальнейшему исследованию взаимодействия между человеческим поведением и структурой социальной сети.