Тема 6. Психологическая характеристика внимания и памяти.

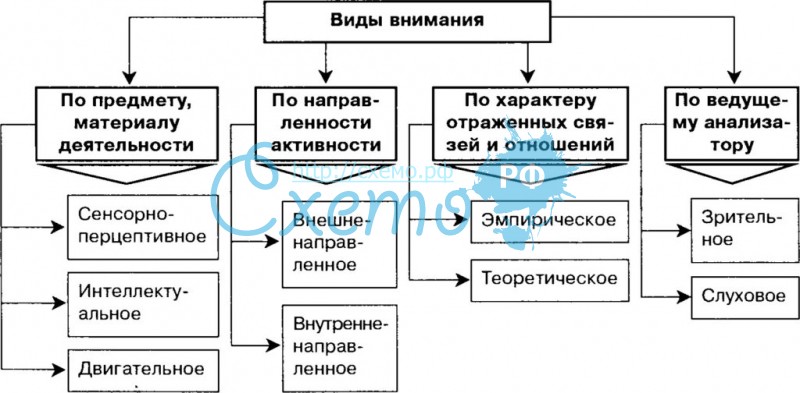

6.1. Понятие и виды внимания.

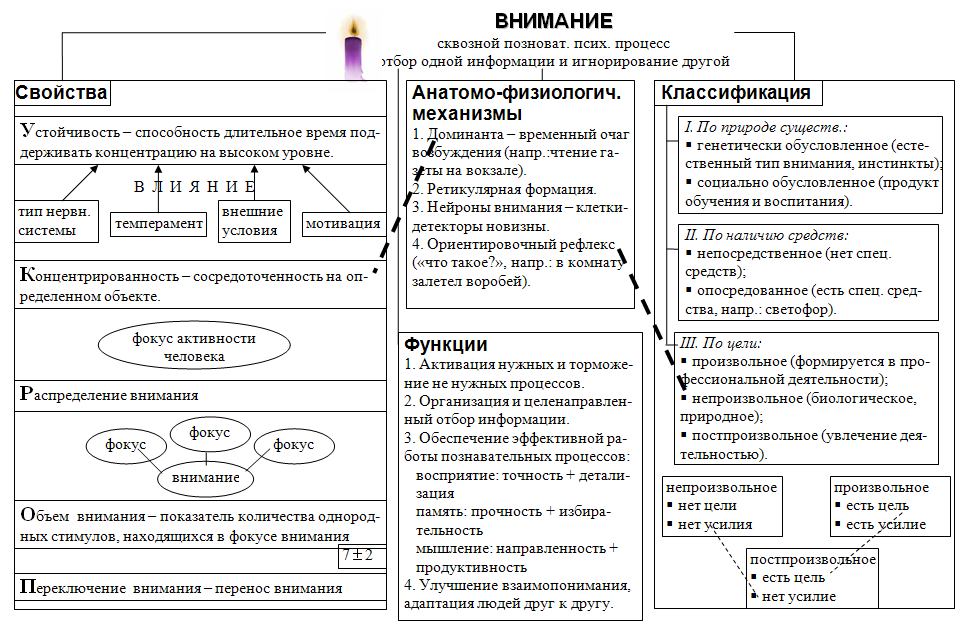

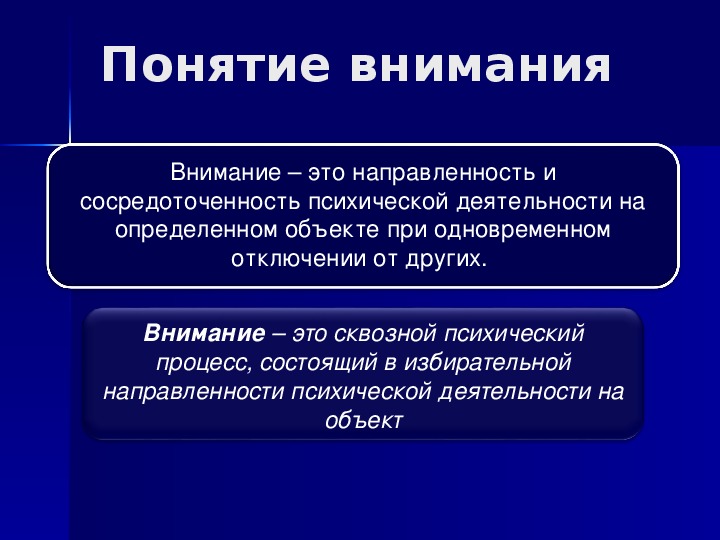

Внимание — это сосредоточенность сознания на определенном объекте при одновременном отключении от всего остального.

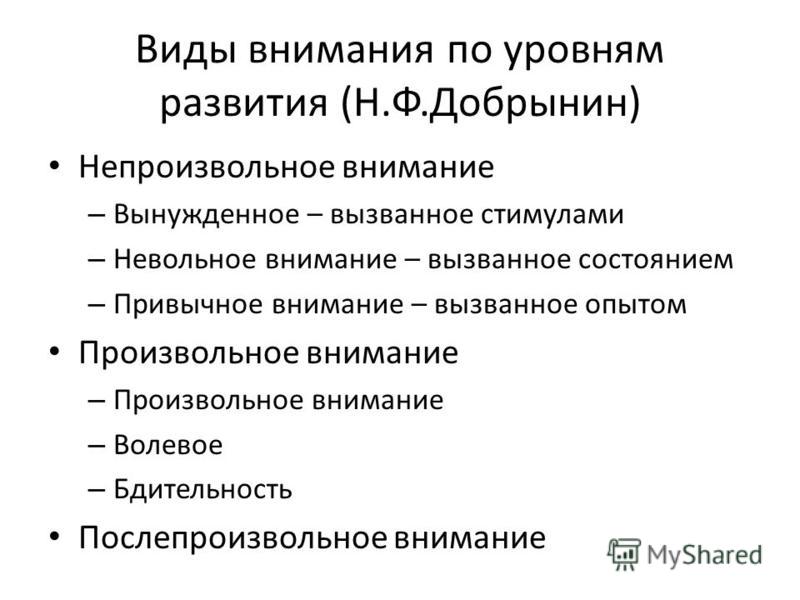

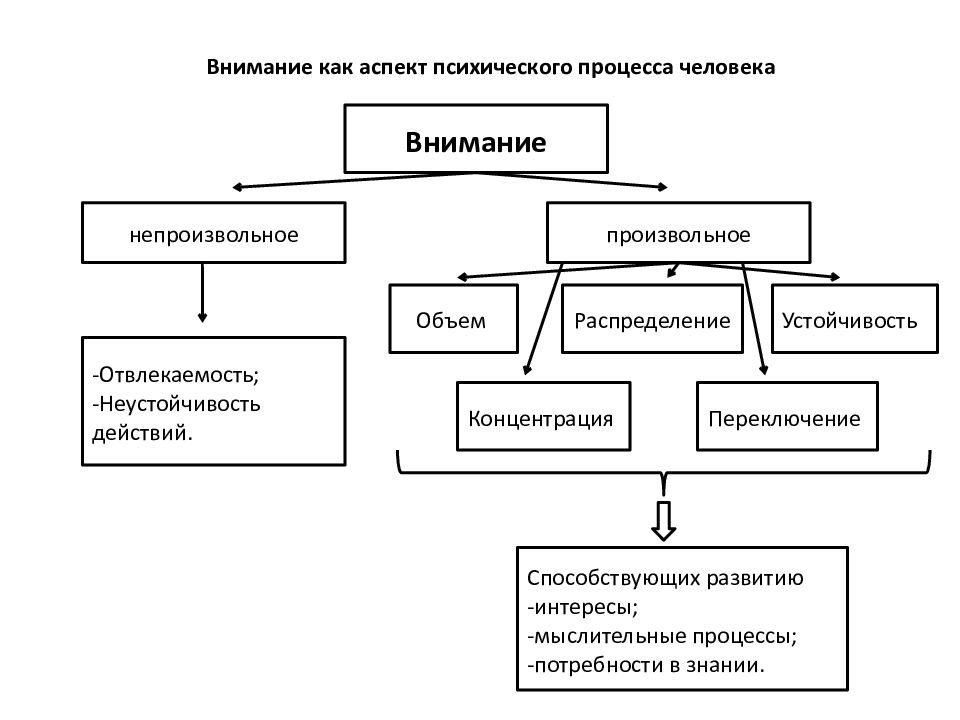

В соответствии со степенью участия воли при сосредоточении внимания принято различать 3 вида внимания: непроизвольное, произвольное и послепроизвольное.

Непроизвольное внимание – это направленность и сосредоточенность психической деятельности, когда мы не ставим перед собой цели быть внимательным, оно возникает непреднамеренно, без каких-либо специальных усилий.

Причины,

вызывающие непроизвольное внимание

человека, кроются в особенностях внешних

воздействий – раздражителей. По своему

происхождению непроизвольное внимание

ближе всего связано с «ориентировочными

рефлексами», которые возникают при

каждом новом, неожиданном раздражении

и вызывает такие приспособительные

движения, которые обеспечивают наиболее

полное и отчетливое отражение раздражителя.

Объекты, связанные с потребностями, чувствами и желаниями, переживаемыми человеком в данный момент, вызывают непроизвольное внимание. Оно зависит от знаний человека, мировоззрения, устойчивых интересов и настроений, от всего богатства прошлого опыта.

Произвольное внимание – это сознательно регулируемое сосредоточение на объекте, направляемое требованиями деятельности.

Произвольное внимание – обязательное условие труда, учебных занятий, работы вообще. Причиной, вызывающей и поддерживающей произвольное внимание, является осознание значения объекта внимания для выполнения данной деятельности, удовлетворения потребностей, тогда как при непроизвольном внимании значение объекта может и не осознаваться.

Психологическое

содержание произвольного внимания

связано с постановкой цели деятельности

и волевым усилием. Включаясь в трудовую

деятельность, человек независимо от

его отношения к работе имеет цель,

которую необходимо осуществить (например:

шофер ведет машину, бухгалтер считает;

если они не сосредоточатся, то не получат

положительных результатов).

Включаясь в трудовую

деятельность, человек независимо от

его отношения к работе имеет цель,

которую необходимо осуществить (например:

шофер ведет машину, бухгалтер считает;

если они не сосредоточатся, то не получат

положительных результатов).

Волевое усилие переживается как напряжение, мобилизация сил на решение поставленной цели. Оно помогает удерживать внимание на объекте, не отвлекаться, не ошибаться в действиях.

Послепроизвольное внимание

возникает после того, как было вызвано

произвольное внимание. Происходит

переход от произвольного внимания к

послепроизвольному. Последний вид

внимания связан с сознательными задачами

и целями, т.е. вызываются преднамеренно,

поэтому его нельзя отождествлять с

непроизвольным вниманием. С другой

стороны, это внимание не сходно и с

произвольным, т.к. здесь уже не требуется

волевых усилий для поддержания внимания.

С этим видом внимания связывают наиболее

интенсивную и плодотворную умственную

деятельность.

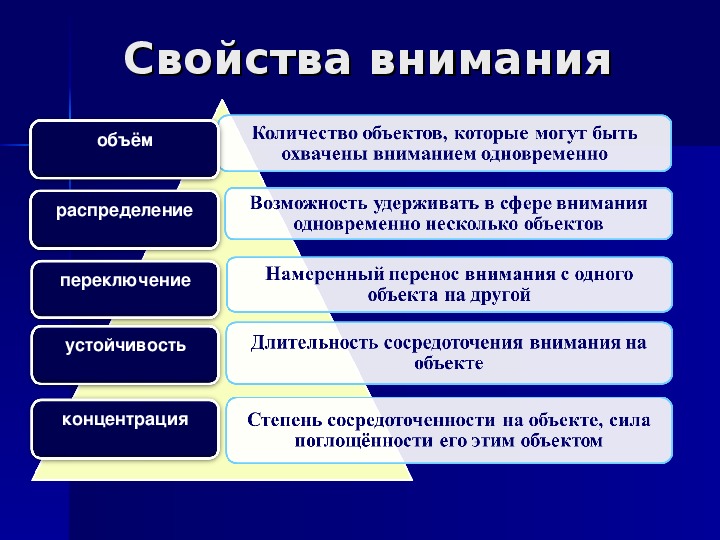

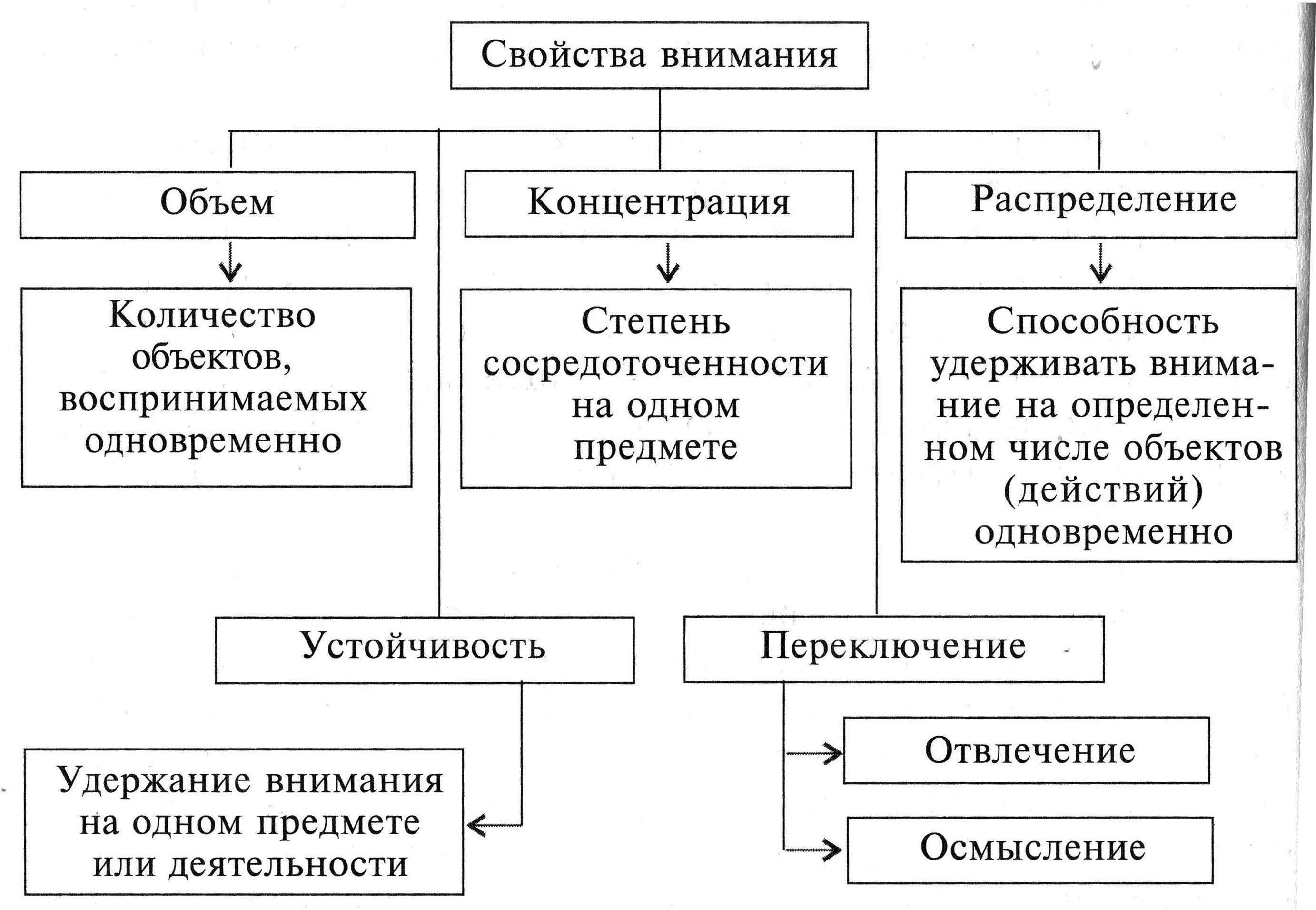

6.2.Свойства внимания.

Вниманию присущ ряд свойств, среди которых важнейшими являются: объем, устойчивость, переключение, распределение и концентрация.

Объем внимания — это то количество объектов, которое может воспринять человек одномоментно за 1/ 10 секунды.

Объем внимания зависит от возраста. У взрослого человека оно определяется количеством от 5 до 9 единиц информации. Объем внимания зависит от осмысленности воспринимаемых объектов и возможности их группировки в смысловые блоки.

Устойчивость внимания — это степень и длительность сосредоточенности сознания на объекте.

Ее

показателем является отсутствие

значительных колебаний (временных

ослаблений сосредоточенности) внимания.

Физиологически устойчивость внимания

объясняется, прежде всего, торможением

действия побочных раздражителей.

Устойчивость внимания зависит от

содержательности, трудности выполняемой

деятельности, от осознания ее значения. Устойчивость внимания необходима

человеку в любой деятельности.

Устойчивость внимания необходима

человеку в любой деятельности.

Переключение внимания — это преднамеренный переход от одного объекта внимания, к другому, который в данный момент теснее связан с потребностями, привычками человека, с требованиями, предъявляемыми ему условиями общественной жизни.

Переключение внимания следует отличать от отвлечения внимания, где изменение направленности сознания происходит непреднамеренно. Оно может проявляться в переходе либо от одного объекта определенной деятельности к другому, либо от одной операции к другой. В этом случае переключение происходит внутри одной деятельности. Слишком частое переключение может приводить к быстрому утомлению и поэтому необходимо выбрать оптимальный вариант.

Способность противостоять отвлекающим воздействиям называется помехоустойчивостью. В развитии этой способности у людей наблюдаются значительные индивидуальные различия, обусловленные как различиями нервной систем, так и социальной тренировкой, направленной на повышение помехоустойчивости

Распределение внимания – это такая организация внимания, когда возможно выполнение двух или нескольких деятельностей одновременно.

Это

свойство внимания чрезвычайно важно в

жизни. Уровень распределения внимания

зависит от характера совмещаемых видов

деятельности, от их сложности, от степени

знакомства и их привычности. Чем сложнее

совмещаемые виды деятельности, тем

труднее распределить внимание.

Распределение внимания возможно в том

случае, если каждый из выполняемых видов

деятельности знаком человеку, причем

один — до некоторой степени привычен.

Чем менее автоматизирован один из

совмещаемых видов деятельности, тем

слабее распределение внимания.

Концентрация внимания – это степень (интенсивность) сосредоточения на объекте.

Показателем концентрации внимания является «помехоустойчивость», невозможность отвлечь внимание от предмета деятельности посторонними раздражителями.

Концентрация тесно связана с объемом и распределением. Чем меньше объектов внимания, чем меньше видов деятельностей, тем больше возможность концентрации.

Внимание. Нарушения внимания

Внимание — сосредоточение перцептивной, когнитивной и двигательной активности в определенном направлении. Различают следующие основные характеристики внимания: объем, распределяемость, переключаемость, устойчивость и концентрацию (Рубинштейн, 1946). Объем внимания — это количество информации, которая удерживается в поле ясного сознания. Считают, что он равен объему кратковременной памяти. Объем внимания может быть существенно увеличен путем использования разных приемов организации поступающей информации. Концентрация или избирательность внимания характеризует степень сосредоточения на какой-либо деятельности. При избыточной поглощенности чем-либо могут не замечаться важные стимулы, как внешние, так и внутренние. В норме эта особенность внимания называется рассеянностью. Переключаемость внимания состоит в способности быстро менять направление деятельности, не застревая на предыдущей. Распределяемость внимания — это способность одновременно распределять активность в двух и более направлениях. Цицерон будто бы мог одновременно разговаривать с собеседником, что-то писать и думать о чем-то третьем.

Считают, что он равен объему кратковременной памяти. Объем внимания может быть существенно увеличен путем использования разных приемов организации поступающей информации. Концентрация или избирательность внимания характеризует степень сосредоточения на какой-либо деятельности. При избыточной поглощенности чем-либо могут не замечаться важные стимулы, как внешние, так и внутренние. В норме эта особенность внимания называется рассеянностью. Переключаемость внимания состоит в способности быстро менять направление деятельности, не застревая на предыдущей. Распределяемость внимания — это способность одновременно распределять активность в двух и более направлениях. Цицерон будто бы мог одновременно разговаривать с собеседником, что-то писать и думать о чем-то третьем.

Способность к распределению внимания в разных направлениях является весьма ценным качеством в выполнении сложной работы. Например, психиатр, беседуя с пациентом, должен воспринимать и анализировать получаемую от него вербальную информацию, улавливать невербальные сигналы, обдумывать тактику продолжения беседы, сортировать сведения от пациента по симптомам, синдромам, болезненным формам, оценивать состояние разных психических процессов и состояний и, кроме того, делать соответствующие записи.

Простая с виду беседа с пациентом является очень нелегким видом деятельности, это умение вырабатывается годами, если не десятилетиями. Устойчивость внимания представляет собой способность длительное время заниматься чем-то одним. И.П.Павлов, например, говорил, что три десятка лет он постоянно был сосредоточен на обдумывании законов высшей нервной деятельности. Наконец, еще одной важной стороной внимания является наблюдательность — способность подмечать важные, но скрытые за побочными обстоятельствами детали происходящего.

Различают два вида внимания: непроизвольное и произвольное. Непроизвольное внимание — это его направленность, не связанная с волевым усилием. Внимание при этом может быть направлено на внешние объекты или события внутренней жизни, которые отличаются новизной, необычностью, привлекают интерес или содержат сигналы опасности. При этом внимание экстравертов более привлекают события в окружающем мире, интровертов — происходящее во внутреннем плане жизни. Произвольное внимание связано с волевым усилием.

Индивид при этом как бы принуждает себя заниматься тем, что является необходимым, пусть для него и неинтересным. Видный ученый, например, бывает вынужден работать таксистом в силу особых обстоятельств. Творческие натуры, впрочем, умеют найти что-то интересное и новое в самых прозаических, казалось бы, занятиях. Механизмы произвольного взимания социальны по своему происхождению и опосредованы внутренними речевыми процессами. Сосредоточенность внимания на чем-либо сопровождается физиологическими изменениями в организме. Например, это изменение размеров зрачков — рефлекс Пилтца.

Топика органических повреждений головного мозга может указывать, какие нервные структуры ответственны за процессы внимания. Так, при лобных повреждениях в первую очередь страдает активное, произвольное внимание, в силу чего пациенты очень отвлекаемы. При повреждении глубинных структур мозга (верхний ствол, стенки третьего желудочка, лимбическая система) может выпадать как произвольное, так и непроизвольное внимание.

Психические расстройства практически всегда включают и нарушения внимания, причем последние достаточно разнообразны и, в свою очередь, могут повлечь как бы вторичные отклонения памяти, мышления и других психических процессов. Выделение в качестве самостоятельного синдрома дефицита внимания представляется поэтому не имеющим серьезных оснований, как нет их и в том, чтобы выделять синдромы дефицита памяти, мышления и т. п. Укажем здесь основные симптомы нарушения внимания. Отметим, что нередко они сочетаются друг с другом.

1. Апрозексия (в переводе означает «отсутствие внимания»). Термин введен первоначально для обозначения расстройств внимания у детей, страдающих хроническими заболеваниями слизистой оболочки носа (Juуе, 1887). Апрозексия — неспособность концентрироваться на происходящем как вне пациента, так и с ним самим. Иными словами, это выпадение как произвольного, так и непроизвольного внимания, паралич внимания. Ничто не привлекает внимания пациента, не вызывает у него интереса, настороженности, опасений. Он не может заставить себя сосредоточиться на чем-либо, направить или контролировать свои мысли, воспоминания, представления. Более того, пациент и не пытается как-то активизировать свое внимание. Апрозексия связана с абулией и апатией, встречаясь в структуре психических расстройств различного генеза. Некоторые авторы полагают, что апрозексия характеризует расстройства лишь произвольного внимания (Блейхер, 1995).

Он не может заставить себя сосредоточиться на чем-либо, направить или контролировать свои мысли, воспоминания, представления. Более того, пациент и не пытается как-то активизировать свое внимание. Апрозексия связана с абулией и апатией, встречаясь в структуре психических расстройств различного генеза. Некоторые авторы полагают, что апрозексия характеризует расстройства лишь произвольного внимания (Блейхер, 1995).

2. Гиперпрозексия характеризует выпадение способности к активному вниманию и преобладание пассивного, непроизвольного внимания. Проявляется неспособностью сосредоточиться на чем-либо и чрезмерной отвлекаемостью. В таком крайнем варианте нарушение внимания обозначается термином гиперметаморфоз, т. е. сверхизменчивость внимания. Термин введен для обозначения чрезвычайной отвлекаемости пациентов, которая может порождать состояния, близкие к спутанности (Neumann, 1859; Wernicke, 1881). H.Neumann описал гиперметаморфоз как самостоятельное заболевание, однако С. Wernicke показал, что это нарушение внимания есть не более чем психопатологический симптом.

Wernicke показал, что это нарушение внимания есть не более чем психопатологический симптом.

Гиперметаморфоз наблюдается при острых психотических состояниях экзогенно-органического типа, шизофрении, мании, аментивном помрачении сознания. Что касается гиперпрозексии, то данное нарушение проявляется снижением способности сколько-нибудь удовлетворительно концентрировать внимание в каком-то одном направлении: пациенты не могут довести мысль до логического завершения, внимательно выслушать собеседника, выполнить начатое дело до конца, ограничить себя рамками конкретной темы беседы. Пациентов постоянно что-то отвлекает: посторонние мысли и воспоминания, разговор других людей, изменения в текущей обстановке. Если же требуется сосредоточить внимание на чем-то происходящем вне пациента, отслеживать какие-то внешние события, то пациенты не могут делать и этого, опять-таки отвлекаясь на нечто второстепенное. Например, пациент хочет пораньше заметить появление какого-то человека, но, отвлекшись на что-то другое, упускает тот момент, когда человек оказывается в поле восприятия. Чем более напрягает пациент свое активное внимание, тем скорее оно отключается. У детей, которым вообще свойственно преобладание пассивного внимания над активным, гиперпрозексия встречается особенно часто.

Чем более напрягает пациент свое активное внимание, тем скорее оно отключается. У детей, которым вообще свойственно преобладание пассивного внимания над активным, гиперпрозексия встречается особенно часто.

Они подолгу, например, могут заниматься чем-то поглощающим их внимание, тем, что им интересно, но плохо справляются с заданиями или занятиями, требующими активных усилий: например, им трудно выслушать до конца пояснения учителя, прочитать и вдуматься в смысл прочитанного, писать без ошибок или считать, т. е. вообще делать нечто скучное для них, хотя и важное.

3. Гипопрозексия — термин, определяющий различные варианты ослабления внимания. Они таковы:

- сужение объема внимания проявляется снижением способности удерживать в поле ясного сознания достаточное количество впечатлений и представлений, так что пациент то и дело упускает из виду нечто важное. Дело нередко доходит до того, что даже при выполнении относительно несложного занятия он забывает те или иные требования.

Убираясь в доме, пациентка не может, к примеру, полно представить себе, что надлежит ей сделать, и потому не в состоянии расположить по порядку свои действия: «Хватаюсь то за одно, то за другое, а в итоге ничего не получается». Стоит пациенту отвлечься в беседе на какие-то подробности, как он забывает главную мысль, которую перед тем развивал. Отправляясь в другую комнату за нужным предметом, он по дороге забывает, за чем именно пошел. При счете, особенно в уме, он забывает или число, которое он должен, например, вычитать, или число, от которого ему нужно вычесть. Собираясь куда-то поехать, он непременно что-нибудь забудет взять с собой, вспоминая об этом где-нибудь в дороге. Если пациент ведет машину, он забудет включить сигнал поворота, если ему нужно перестроиться или свернуть в сторону. Даже одеваясь, пациент может забыть что-то надеть: то шапку, то галстук, то что-нибудь еще. Пациентка рассказывает, что на полпути к месту работы она вдруг вспомнила, что забыла надеть юбку и т. п.;

Убираясь в доме, пациентка не может, к примеру, полно представить себе, что надлежит ей сделать, и потому не в состоянии расположить по порядку свои действия: «Хватаюсь то за одно, то за другое, а в итоге ничего не получается». Стоит пациенту отвлечься в беседе на какие-то подробности, как он забывает главную мысль, которую перед тем развивал. Отправляясь в другую комнату за нужным предметом, он по дороге забывает, за чем именно пошел. При счете, особенно в уме, он забывает или число, которое он должен, например, вычитать, или число, от которого ему нужно вычесть. Собираясь куда-то поехать, он непременно что-нибудь забудет взять с собой, вспоминая об этом где-нибудь в дороге. Если пациент ведет машину, он забудет включить сигнал поворота, если ему нужно перестроиться или свернуть в сторону. Даже одеваясь, пациент может забыть что-то надеть: то шапку, то галстук, то что-нибудь еще. Пациентка рассказывает, что на полпути к месту работы она вдруг вспомнила, что забыла надеть юбку и т. п.; - тугоподвижность или торпидность внимания обнаруживает себя неспособностью к быстрому и частому переключению внимания с одного дела или одной темы разговора на другую.

Чтобы сменить занятие, пациенту требуется много времени, чтобы «вработаться». Не менее трудно ему бывает и остановиться, некоторое время он как бы по инерции продолжает прежнее занятие. Включившись в тему разговора, пациент не может быстро перевести мысли на другую тему и какое-то время продолжает «топтаться» на первой. Или, начав с кем-то разговор, он как бы вязнет в нем, прилипает к собеседнику, будучи неспособным в нужный момент прервать диалог. Такая «прилипчивость» обозначается термином акайрия (в переводе означает «отсутствие меры»). Пациенты с акайрией могут по нескольку раз задавать один и тот же вопрос, возвращаться к уже сказанному, не замечая, что собеседник уже подает знаки, что вопрос исчерпан. Акайрия — признак общей психической ригидности. Впервые была описана при постэнцефалитических состояниях, затем при хорее Гентингтона, паркинсонизме, эпилепсии, эпилептоидной психопатии. Встречается она и в структуре экстрапирамидного синдрома с явлениями паркинсонизма. Синоним акайрии — симптом Турзо;

Чтобы сменить занятие, пациенту требуется много времени, чтобы «вработаться». Не менее трудно ему бывает и остановиться, некоторое время он как бы по инерции продолжает прежнее занятие. Включившись в тему разговора, пациент не может быстро перевести мысли на другую тему и какое-то время продолжает «топтаться» на первой. Или, начав с кем-то разговор, он как бы вязнет в нем, прилипает к собеседнику, будучи неспособным в нужный момент прервать диалог. Такая «прилипчивость» обозначается термином акайрия (в переводе означает «отсутствие меры»). Пациенты с акайрией могут по нескольку раз задавать один и тот же вопрос, возвращаться к уже сказанному, не замечая, что собеседник уже подает знаки, что вопрос исчерпан. Акайрия — признак общей психической ригидности. Впервые была описана при постэнцефалитических состояниях, затем при хорее Гентингтона, паркинсонизме, эпилепсии, эпилептоидной психопатии. Встречается она и в структуре экстрапирамидного синдрома с явлениями паркинсонизма. Синоним акайрии — симптом Турзо; - снижение способности распределять внимание (термина не существует) характеризуется тем, что пациент, если который мог делать два и более дела одновременно, теряет это ценное качество внимания.

Многие пациенты, возможно, изначально такой способностью и не обладали. Если пациента попросить, к примеру, последовательно вычитать от 200 по 13 и одновременно вслух называть попеременно то второй, то третий результат, он с таким непростым заданием едва ли справится. Недостаточная распределяемостъ внимания часто встречается и у вполне здоровых людей. Студенты, например, нередко отмечают, что на лекции они не могут одновременно слушать и записывать изложение лектора; они или слушают, или механически записывают текст, чтобы внимательно прочесть его на досуге;

Многие пациенты, возможно, изначально такой способностью и не обладали. Если пациента попросить, к примеру, последовательно вычитать от 200 по 13 и одновременно вслух называть попеременно то второй, то третий результат, он с таким непростым заданием едва ли справится. Недостаточная распределяемостъ внимания часто встречается и у вполне здоровых людей. Студенты, например, нередко отмечают, что на лекции они не могут одновременно слушать и записывать изложение лектора; они или слушают, или механически записывают текст, чтобы внимательно прочесть его на досуге; - снижение наблюдательности связано с доминированием перцептивных и когнитивных стереотипов, склонностью воспринимать и думать как бы по шаблону. Пациент не замечает, например, отличия между двумя разными ситуациями, хотя, конечно, в них есть и много общего. Так, он не различает официального разговора и простого, обычного, отчего иногда впадает в непозволительную фамильярность. Он не различает оттенков мысли или тональности, в какой выражается отношение к нему со стороны какого-то человека.

Ему трудно заметить, как меняется его самочувствие, и только детальный расспрос врача позволяет выявить имеющиеся симптомы. Такие пациенты, даже сильно меняясь по характеру, ничего конкретного сказать об этом не в состоянии. Пациент не может заметить, что своим поведением он настораживает, беспокоит окружающих. Бывает и так, что он как бы не видит общего или даже главного, что объединяет объекты и ситуации, они кажутся ему совершенно разными. Снижение наблюдательности может быть обусловлено разными причинами: поглощенностью внимания чем-то другим, аффективными нарушениями, обеднением воображения и неспособностью отказаться от привычных форм реагирования, нарушениями мышления и интеллекта;

Ему трудно заметить, как меняется его самочувствие, и только детальный расспрос врача позволяет выявить имеющиеся симптомы. Такие пациенты, даже сильно меняясь по характеру, ничего конкретного сказать об этом не в состоянии. Пациент не может заметить, что своим поведением он настораживает, беспокоит окружающих. Бывает и так, что он как бы не видит общего или даже главного, что объединяет объекты и ситуации, они кажутся ему совершенно разными. Снижение наблюдательности может быть обусловлено разными причинами: поглощенностью внимания чем-то другим, аффективными нарушениями, обеднением воображения и неспособностью отказаться от привычных форм реагирования, нарушениями мышления и интеллекта; - флуктуация внимания проявляется значительными колебаниями способности к сосредоточению. Пациент, выслушивая, к примеру, наставления врача, что-то воспринимает вполне отчетливо, а что-то — нет, так как незаметно для себя как бы выключается из ситуации, чтобы чуть позже и опять ненадолго вновь в нее включиться.

Если его попросить рассказать, что же он усвоил для себя, то выяснится, что некоторые вещи он запомнил хорошо, а другие пропустил мимо ушей и не запечатлел в своей памяти. При выполнении задания на последовательный счет обнаруживается, что пациент допускает ошибки не только в начале (это обычно указывает на торпидность внимания) или конце счета (это большей частью обусловлено истощаемостью внимания), но и на всем протяжении счета (если, разумеется, отсутствуют признаки развивающейся акалькулии, элементарного неумения считать и возможные иные причины). Читая что-нибудь, пациент местами вчитывается хорошо, а местами продолжает читать как бы механически, не вникая в смысл прочитанного. Он может почувствовать, что появляется какая-то несвязность впечатлений от прочитанного и бывает вынужден перечитывать текст заново. Флуктуацию внимания можно, вероятно, поставить в зависимость от спонтанных колебаний психической активности, от отсутствия настойчивости или заинтересованности, а также от аутизма, при котором пациенты нередко «путешествуют» из реальности в мир воображаемого и обратно.

Если его попросить рассказать, что же он усвоил для себя, то выяснится, что некоторые вещи он запомнил хорошо, а другие пропустил мимо ушей и не запечатлел в своей памяти. При выполнении задания на последовательный счет обнаруживается, что пациент допускает ошибки не только в начале (это обычно указывает на торпидность внимания) или конце счета (это большей частью обусловлено истощаемостью внимания), но и на всем протяжении счета (если, разумеется, отсутствуют признаки развивающейся акалькулии, элементарного неумения считать и возможные иные причины). Читая что-нибудь, пациент местами вчитывается хорошо, а местами продолжает читать как бы механически, не вникая в смысл прочитанного. Он может почувствовать, что появляется какая-то несвязность впечатлений от прочитанного и бывает вынужден перечитывать текст заново. Флуктуацию внимания можно, вероятно, поставить в зависимость от спонтанных колебаний психической активности, от отсутствия настойчивости или заинтересованности, а также от аутизма, при котором пациенты нередко «путешествуют» из реальности в мир воображаемого и обратно.

4. Парапрозексия представлена различными качественными нарушениями внимания, главным образом разными отклонениями направленности последнего. Часто при этом выясняется, что контроль направленности внимания существенно снижен, а порой почти отсутствует. Проявлениями парапрозексии могут быть следующие симптомы:

- соматизация внимания или ипохондрическая его направленность, обычно сосуществующая с тревогой и страхами по поводу своего самочувствия. Как сообщают пациенты, им трудно отвлечься от мыслей о своем здоровье и переключить внимание на что-то другое. Пациенты постоянно и невольно прислушиваются к тому, что происходит в их организме, улавливая при этом самые незначительные телесные ощущения, которых ранее они просто не замечали. Ипохондрическая поглощенность внимания влечет, по-видимому, существенное снижение порога восприятия соматических ощущений. В этом, кстати, легко может убедиться каждый, кто попробует активно изучать свои телесные ощущения.

Если в относительно легких случаях ипохондрии пациенты еще могут заставить перераспределять свое внимание в пользу внешних впечатлений или заняться делами, то в тяжелом ипохондрическом состоянии их внимание буквально приковано к событиям соматической жизни;

Если в относительно легких случаях ипохондрии пациенты еще могут заставить перераспределять свое внимание в пользу внешних впечатлений или заняться делами, то в тяжелом ипохондрическом состоянии их внимание буквально приковано к событиям соматической жизни; - патологическая рефлексия, или болезненная интроверсия, проявляется устойчивой направленностью внимания на события внутренней психической жизни. Обычно этому сопутствует тревога по поводу психических перемен, связанных с заболеванием. Наиболее ярко этот симптом бывает представлен при появлении признаков нарушения самовосприятия, особенно в тех случаях, когда теряется способность осознавать эмоции, мысли, акты интенции и т. д. Внимание может быть связано и с симптомами отчуждения, ощущениями раздвоенности личности. Как правило, внимание больных бывает поглощено галлюцинациями, бредовыми идеями, навязчивостями, другими психическими нарушениями.

- эготизм, или прикованность внимания пациента к проблемам межличностных его отношений (Снежневский).

Пациенты постоянно анализируют, что и как они кому-то сказали, какой была реакция собеседника или группы людей на его появление и высказывания, насколько уместными были его замечания, не спровоцировал ли он кого на резкость, недовольство, возмущение или зависть и т. п. Обычно этот симптом свойственен мнительным пациентам или пациентам с неглубокой депрессией, которые становятся слишком впечатлительными и мнительными, наблюдается он и при нарушениях самовосприятия, когда пациенту начинает казаться, что он ведет себя неестественно, говорит как бы не от своего Я, теряет способность четко излагать мысли или когда свои экспрессивные акты он воспринимает как фальшивые, неестественные;

Пациенты постоянно анализируют, что и как они кому-то сказали, какой была реакция собеседника или группы людей на его появление и высказывания, насколько уместными были его замечания, не спровоцировал ли он кого на резкость, недовольство, возмущение или зависть и т. п. Обычно этот симптом свойственен мнительным пациентам или пациентам с неглубокой депрессией, которые становятся слишком впечатлительными и мнительными, наблюдается он и при нарушениях самовосприятия, когда пациенту начинает казаться, что он ведет себя неестественно, говорит как бы не от своего Я, теряет способность четко излагать мысли или когда свои экспрессивные акты он воспринимает как фальшивые, неестественные; - депрессивная направленность внимания проявляется чрезмерной озабоченностью пациента проблемами самооценки. Пациент все время чувствует, что он ведет и вел себя неправильно, недостойно, омерзительно, что он дурной, ни к чему не пригодный и не способный человек. Кроме того, внимание пациентов невольно устремлено на самые мрачные и безрадостные стороны жизни.

О своем будущем пациенты думают в общем-то мало, им кажется, что этого будущего у них просто нет;

О своем будущем пациенты думают в общем-то мало, им кажется, что этого будущего у них просто нет; - тревожная направленность внимания отличается от депрессивной в первую очередь тем, что пациенты оказываются полностью во власти мрачных предчувствий как относительно ближайшего, так и отдаленного будущего. Эти предчувствия как бы вытесняют мысли и о своем прошлом, и о настоящем. Будущее представляется порой катастрофичным не только для самого пациента (он скоро умрет или погибнет, заболеет какой-нибудь ужасной болезнью, его могут похоронить живым и т. п.), но и для его близких. Тревожные предчувствия иногда приобретают глобальный, парафренный характер, проявляясь в таких случаях ожиданием чуть ли не вселенских катаклизмов;

- поворот внимания к прошлому нередко встречается в пре- и сенильном возрасте и свидетельствует, как считает И.С.Сумбаев, о психическом одряхлении, энергетическом упадке. Это может предшествовать развитию психического расстройства (абиотрофические процессы, т.

е. угасание жизненных возможностей нервных и иных систем организма, вызывающие к появлению таких болезней, как поздняя шизофрения, сенильная деменция, болезни Пика, Альцгеймера, Вильсона, Паркинсона, хорея Гентингтона). Крайним вариантом расстройства является, по-видимому, экмнезия, или жизнь в прошлом, когда воспоминания далекого прошлого принимаются за текущие в настоящее время события. Пациент с болезнью Альцгеймера, например, считает, что еще существует СССР, что президентом является не то Л.И.Брежнев, не то М.С.Горбачев, критикует их, так как в свое время сильно их недолюбливал;

е. угасание жизненных возможностей нервных и иных систем организма, вызывающие к появлению таких болезней, как поздняя шизофрения, сенильная деменция, болезни Пика, Альцгеймера, Вильсона, Паркинсона, хорея Гентингтона). Крайним вариантом расстройства является, по-видимому, экмнезия, или жизнь в прошлом, когда воспоминания далекого прошлого принимаются за текущие в настоящее время события. Пациент с болезнью Альцгеймера, например, считает, что еще существует СССР, что президентом является не то Л.И.Брежнев, не то М.С.Горбачев, критикует их, так как в свое время сильно их недолюбливал; - отклоняющееся внимание (Shachov, 1962) рассматривается некоторыми авторами как фундаментальное когнитивное нарушение, характерное для пациентов с шизофренией. Расстройство состоит в том, что внимание как бы рассеивается по мелочам и потому пациент будто бы теряет способность замечать главное, адекватно реагировать на существо дела. В беседе с врачом пациент небрежно, невпопад отвечает на вопросы или не отвечает на какие-то из них вовсе.

Он не проявляет интереса или беспокойства по поводу вопросов, в которых поднимается тема всей будущей его жизни, судьбы. В то же время он, кажется, целиком поглощен какими-то совершенными пустяками. Например, он передвигает пылинки по столу, внимательно изучает какое-то пятно на брюках, разглядывает трещины на стене, вытягивает из одежды нитки и принимается их то скручивать, то распрямлять, крутит из стороны в сторону пуговицу, ковыряет под ногтем пальца и т. д. Выявляется как бы парадоксальная ситуация, которую впервые отметил В.А.Гиляровский (1954): одновременно с ослаблением активного внимания пассивное внимание пациентов может оставаться на достаточно высоком уровне, так что, вроде бы и не слушая врача, пациент, тем не менее, запоминает и, может быть, вполне понимает, что тот говорил ему. Данное расстройство коренится, по-видимому, в аутизме пациентов, их безучастности к реальным аспектам жизни. Можно, пожалуй, даже утверждать, что и мышление таких пациентов, а также их поведение будут пронизаны аутизмом;

Он не проявляет интереса или беспокойства по поводу вопросов, в которых поднимается тема всей будущей его жизни, судьбы. В то же время он, кажется, целиком поглощен какими-то совершенными пустяками. Например, он передвигает пылинки по столу, внимательно изучает какое-то пятно на брюках, разглядывает трещины на стене, вытягивает из одежды нитки и принимается их то скручивать, то распрямлять, крутит из стороны в сторону пуговицу, ковыряет под ногтем пальца и т. д. Выявляется как бы парадоксальная ситуация, которую впервые отметил В.А.Гиляровский (1954): одновременно с ослаблением активного внимания пассивное внимание пациентов может оставаться на достаточно высоком уровне, так что, вроде бы и не слушая врача, пациент, тем не менее, запоминает и, может быть, вполне понимает, что тот говорил ему. Данное расстройство коренится, по-видимому, в аутизме пациентов, их безучастности к реальным аспектам жизни. Можно, пожалуй, даже утверждать, что и мышление таких пациентов, а также их поведение будут пронизаны аутизмом; - селективное внимание (термин, кажется, не слишком удачный, ведь само внимание суть селекция, отбор психического материала) характеризуется тем, что оно приковано, в основном к стимулам, вызывающим страх и тревогу.

В русском языке это формулируется как настороженность, подозрительность, чрезмерно высокий уровень бдительности. По-видимому, данное нарушение внимания в первую очередь свойственно пациентам с бредовым настроением и развивающимся персекуторным бредом.

В русском языке это формулируется как настороженность, подозрительность, чрезмерно высокий уровень бдительности. По-видимому, данное нарушение внимания в первую очередь свойственно пациентам с бредовым настроением и развивающимся персекуторным бредом.

Расстройства внимания, как отмечалось в тексте, встречаются при разных заболеваниях и включены в самые различные симптомокомплексы. Особенно часто приходится наблюдать снижение памяти при астенических состояниях (истощаемость, другие проявления гипопрозексии). При органических поражениях головного мозга нередко наблюдаются торпидность, а также истощаемость внимания, сужение его объема, а при тяжелых поражениях нарушения достигают степени паралича внимания. Едва ли не все нарушения внимания выявляются при шизофрении, от истощаемости до апрозексии и гиперметаморфоза. Дифференциально-диагностическое значение многих нарушений внимания относительно невелико, исключение составляют, пожалуй, явления парапрозексии и отклоняющегося внимания. Отметим еще одно обстоятельство. Термин «парапрозексия» иногда используется для обозначения такого нарушения внимания, при котором пациент, напряженно ожидающий появление какого-то объекта, не замечает вовремя его появления в поле зрения. Может быть и так: пациент лихорадочно ищет какой-нибудь предмет, не видит его, хотя тот находится совсем рядом и не заметить его, кажется, трудно. Так, пациент ищет свои очки, а они покоятся на его носу. Это нарушение напоминает отрицательные оптические галлюцинации, хотя последние едва ли могут быть связаны с патологией внимания. В предыдущей книге автора (2002) парапрозексия представлена в только что упомянутом понимании. Возможно, это и верно, но тем не менее вызывает сомнения. В новой редакции термина его содержание представляется нам более адекватным.

Отметим еще одно обстоятельство. Термин «парапрозексия» иногда используется для обозначения такого нарушения внимания, при котором пациент, напряженно ожидающий появление какого-то объекта, не замечает вовремя его появления в поле зрения. Может быть и так: пациент лихорадочно ищет какой-нибудь предмет, не видит его, хотя тот находится совсем рядом и не заметить его, кажется, трудно. Так, пациент ищет свои очки, а они покоятся на его носу. Это нарушение напоминает отрицательные оптические галлюцинации, хотя последние едва ли могут быть связаны с патологией внимания. В предыдущей книге автора (2002) парапрозексия представлена в только что упомянутом понимании. Возможно, это и верно, но тем не менее вызывает сомнения. В новой редакции термина его содержание представляется нам более адекватным.

К содержанию

Введение: структура в сознании | Структурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознание

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicСтруктурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознаниеФилософия разумаОксфордская стипендия ОнлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicСтруктурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознаниеФилософия разумаОксфордская стипендия ОнлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Иконка Цитировать Цитировать

Разрешения

- Делиться

- Твиттер

- Подробнее

Укажите

Ватцль, Себастьян, «Введение: структура разума», Структурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознание (

Oxford, 2017; онлайн-издание, Oxford Academic, 20 апреля 2017 г. ), https://doi .org/10.1093/acprof:oso/9780199658428.003.0001, по состоянию на 3 мая 2023 г.

), https://doi .org/10.1093/acprof:oso/9780199658428.003.0001, по состоянию на 3 мая 2023 г.

Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicСтруктурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознаниеФилософия разумаОксфордская стипендия ОнлайнКнигиЖурналы Мобильный телефон Введите поисковый запрос

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Oxford AcademicСтруктурирование разума: природа внимания и то, как оно формирует сознаниеФилософия разумаОксфордская стипендия ОнлайнКнигиЖурналы Введите поисковый запрос

Расширенный поиск

Аннотация

В мире сосредоточено внимание и неправильное направление. И мы часто стремимся формировать свою жизнь, тренируя нашу способность к вниманию. Нам нужен подход к вниманию, который показывает, почему внимание имеет значение; это связывает его с другими аспектами разума, такими как восприятие, познание и действие; и это объединяет научное исследование внимания с нашим субъективным опытом. Утверждается, что необходима философская основа, отвечающая этим требованиям. Исходя из этого, в этой главе обосновывается и обрисовывается структура приоритетной структуры, которая рассматривает внимание как конституированное фундаментальной структурой ума, а не конкретным ментальным элементом или когнитивным процессом. В этой главе далее описывается методология книги, а также содержится обзор и руководство по чтению.

И мы часто стремимся формировать свою жизнь, тренируя нашу способность к вниманию. Нам нужен подход к вниманию, который показывает, почему внимание имеет значение; это связывает его с другими аспектами разума, такими как восприятие, познание и действие; и это объединяет научное исследование внимания с нашим субъективным опытом. Утверждается, что необходима философская основа, отвечающая этим требованиям. Исходя из этого, в этой главе обосновывается и обрисовывается структура приоритетной структуры, которая рассматривает внимание как конституированное фундаментальной структурой ума, а не конкретным ментальным элементом или когнитивным процессом. В этой главе далее описывается методология книги, а также содержится обзор и руководство по чтению.

Ключевые слова: инженерия внимания, дефицит внимания, ментальная структура, философская методология, обзор, руководство по чтению

Предмет

Философия разума

Коллекция: Оксфордская стипендия онлайн

В настоящее время у вас нет доступа к этой главе.

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

- Щелкните Войти через свое учреждение.

- Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.

- При посещении сайта учреждения используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Войти с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

- Щелкните Войти через сайт сообщества.

- При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.

- После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. См. ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

- Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.

- Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

д.

Покупка

Наши книги можно приобрести по подписке или купить в библиотеках и учреждениях.

Информация о покупке

[PDF] Целостное обучение с подкреплением: роль структуры и внимания

Обучение с подкреплением в многомерной среде опирается на механизмы внимания выбор того, какие измерения имеют отношение к поставленной задаче, эффективное обновление представления задачи методом проб и ошибок.

Механизмы иерархического обучения с подкреплением в корково-стриарных цепях 1: вычислительный анализ.

- М. Франк, Дэвид Бадре

Биология, психология

Кора головного мозга

- 2012

разработана модель экспертов (МО), которая может оценить наиболее вероятное состояние гипотезы отдельных участников на основе наблюдаемой ими последовательности выбора и вознаграждения.

Обучение с подкреплением в мозгу

- Ю. Нив

Психология, биология

- 2009

Интеграция обучения с подкреплением с моделями репрезентативного обучения

900 10Информатика

Представлена структура для интеграции психологических механизмов обучения представлению, которая позволяет RL автономно адаптировать свое представление в соответствии со своими потребностями и тем самым ускорить обучение.

Определение релевантности в меняющемся мире

Существует предположение, что задача определения релевантности в общих сценариях слишком требовательна к вычислительным ресурсам, чтобы мозг мог решить ее оптимальным образом, и мозг использует аппроксимации, применяя их даже в упрощенных сценариях, в которых оптимальное обучение представлению поддается обработке, как, например, в этом эксперименте.

Как развить разум: статистика, структура и абстракция

- Дж. Тененбаум, Чарльз Кемп, Т. Гриффитс, Ной Д. Гудман

Компьютерные науки, психология

Наука

- 2011

В этом обзоре описываются последние подходы к обратному проектированию человеческого обучения и когнитивного развития и, параллельно, к разработке более человекоподобных систем машинного обучения.

Какая часть обучения с подкреплением приходится на рабочую память, а не на обучение с подкреплением? Поведенческий, вычислительный и нейрогенетический анализ

В этом исследовании предлагается новая вычислительная модель, которая объясняет динамическую интеграцию процессов RL и WM, наблюдаемых в поведении субъектов, и определяет различные влияния когнитивных функций высокого и низкого уровня на инструментальное обучение, выходящее за рамки возможностей, предлагаемых простыми моделями RL.

Ошибки прогнозирования вознаграждения: полосатое тело человека обновляет значения правил в процессе обучения ребральная кора

Показано, что ответы полосатого тела на обратную связь масштабируются сигналом «сюрприз», полученным из байесовской модели обучения правилам, и не согласуются с ошибкой прогнозирования RL, и что полосатое тело и каудальная нижняя лобная борозда участвуют в обновлении Вероятность дискриминационных правил.

Обнаружение скрытых причин обучения с подкреплением

- С. Гершман, К. Норман, Ю. Нив

Психология, информатика

Текущее мнение в области поведенческих наук

- 2015

Гиппокамп как прогностическая карта

- K. Stachenfeld, M. Botvinick, S. Gershman

Biology, Psychology

Nature Neuroscience

- 2017

Утверждается, что энторхин Все ячейки сетки кодируют низкоразмерный базисный набор для предиктивного представления, полезный для подавления шума в прогнозах и извлечения многомасштабной структуры для иерархического планирования.