Demo_Testy_PZV_Microsoft_Office_Word

Тестовые задания по дисциплине «Психология зрелых возрастов»

1. Метод, основанный на изучении закономерностей психического развития посредством моделирования его существенных условий:

А) метод клинической беседы

Б) метод возрастных поперечных срезов

В) лонгитюдный метод

Г) экспериментально-генетическая стратегия исследования

Д) сравнительный метод

2. Отрасль психологической науки, изучающая закономерности этапов психического развития и формирования личности на протяжении онтогенеза человека от рождения до смерти:

А) генетическая психология

Б) возрастная психология

Г) сравнительная психология

Д) психология развития

3. Процесс и результат усвоения и активного

воспроизводства индивидом социального

опыта, осуществляемый в общении и

деятельности:

Процесс и результат усвоения и активного

воспроизводства индивидом социального

опыта, осуществляемый в общении и

деятельности:

А) развитие

Б) социализация

В) воспитание

Г) обучение

Д) адаптация к социальной среде

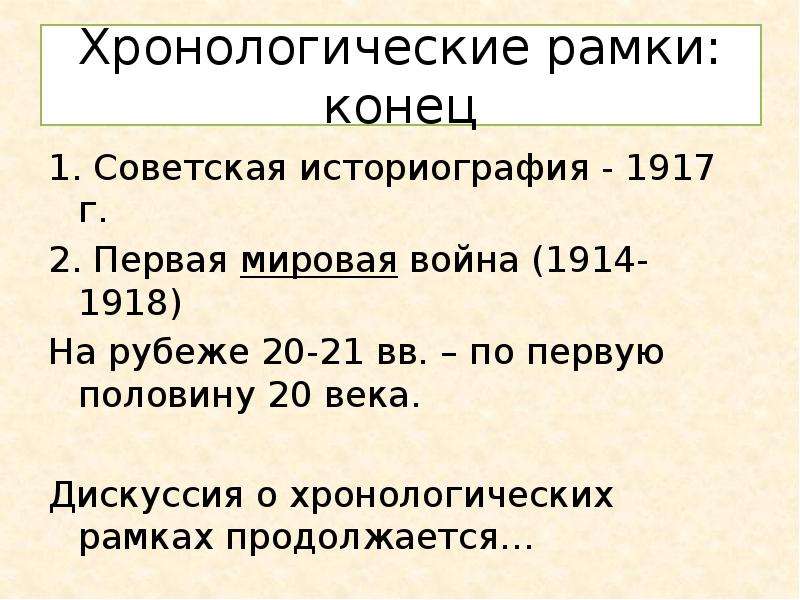

4. Принцип психологии развития, проявляющий себя в том, что хронологические рамки и особенности каждого возраста не являются статичными, но определяются действием общественно-исторических факторов, социальным заказом общества:

А) принцип творческого характера развития

Б) исторический принцип психологии развития

В) принцип ведущей роли социокультурного контекста в развитии

Г) принцип совместной деятельности общения как движущей силы психического развития

Д) принцип амплификации развития

5. Специфическая для каждого возрастного

периода система отношений субъекта в

социальной действительности, отраженная

в его переживаниях и реализуемая им в

совместной деятельности с другими

людьми:

Специфическая для каждого возрастного

периода система отношений субъекта в

социальной действительности, отраженная

в его переживаниях и реализуемая им в

совместной деятельности с другими

людьми:

А) центральное новообразование возраста

Б) уровень развития общения

В) ведущая деятельность

Г) социальная ситуация развития

Д) социальное пространство

6. Категория возрастной психологии, обозначающая отдельные временные интервалы жизни человека и выводимая из конкретной теории развития и принципа ее периодизации:

А) период

Б) этап

В) кризис

Г) хронологический возраст

Д) психологический возраст

7. Наука о механизмах и условиях формирования

у человека различных форм и типов знаний,

понятий и познавательных операций:

Наука о механизмах и условиях формирования

у человека различных форм и типов знаний,

понятий и познавательных операций:

А) генетическая эпистемология

Б) генетическая психология

В) когнитивная психология

Г) психология развития

Д) возрастная психология

8. Теория психического развития, основу которой составляет представление о культурной обусловленности развития психики человека, о превращении натуральных форм в культурные (высшие) психические функции:

А) теория рекапитуляции

Б) теория социального научения

В) культурно-историческая концепция

Г) теория конвергенции двух факторов

Д) эпигенетическая теория развития

9. Категория отечественной возрастной психологии, обозначающая главный путь онтогенетического развития человека: овладение индивидом достижениями материальной и духовной культуры человека:

А) приспособление

Б) присвоение

В) приобщение

Г) адаптация

Д) ассимиляция

10. Особые, относительно непродолжительные

по времени периоды онтогенеза,

характеризующиеся резкими психологическими

изменениями и относящиеся к нормативным

процессам, необходимым для поступательного

развития человека:

Особые, относительно непродолжительные

по времени периоды онтогенеза,

характеризующиеся резкими психологическими

изменениями и относящиеся к нормативным

процессам, необходимым для поступательного

развития человека:

А) литические периоды

Б) возрасты

Г) возрастные кризисы

Д) индивидуальные кризисы

11. Центральное понятие концепции Э.Эриксона, обозначающее эмоционально-когнитивное единство представлений о самом себе, своем месте в мире, в системе межличностных отношений:

А) эгоидентичность

Б) эгоинтеграция

В) самость

Г) Я-концепция

Д) самосознание

12. Тип развития, при котором в самом начале заданы, зафиксированы стадии развития и конечный результат:

А) спонтанный тип развития

В) преформированный тип развития

Г) детерминированный тип развития

Д) циклический тип развития

13. Концепция краткого, сжатого во времени

повторения в онтогенезе признаков

филогенетических (исторических) форм:

Концепция краткого, сжатого во времени

повторения в онтогенезе признаков

филогенетических (исторических) форм:

А) концепция конвергенции двух факторов развития

Б) концепция рекапитуляции

В) концепция трех ступеней развития

Г) культурно-историческая концепция

Д) социогенетическая концепция

14. Характеристики психологического возраста определяются:

А) конкретно-историческими условиями развития индивида

Б) характером воспитания, особенностями деятельности и общения индивида

В) сочетание вышеизложенных факторов

Г) спецификой развития функциональных систем

Д) особенностями роста

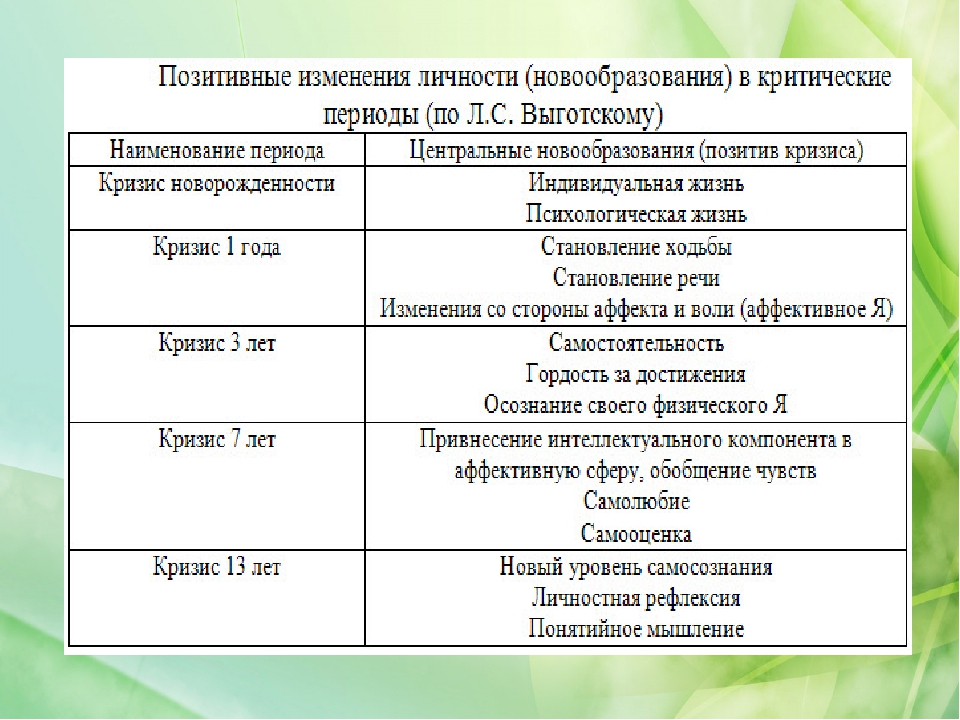

15. В концепции Л.С.Выготского возрастные кризисы рассматриваются как:

А) негативный результат столкновения развивающейся личности с социальной действительностью

Б) результат нарушения детско-родительских отношений

В) «болезни роста»

Г) условные точки на кривой развития, отделяющие один возраст от другого

Д) нормативные явления, центральный механизм динамики возрастов

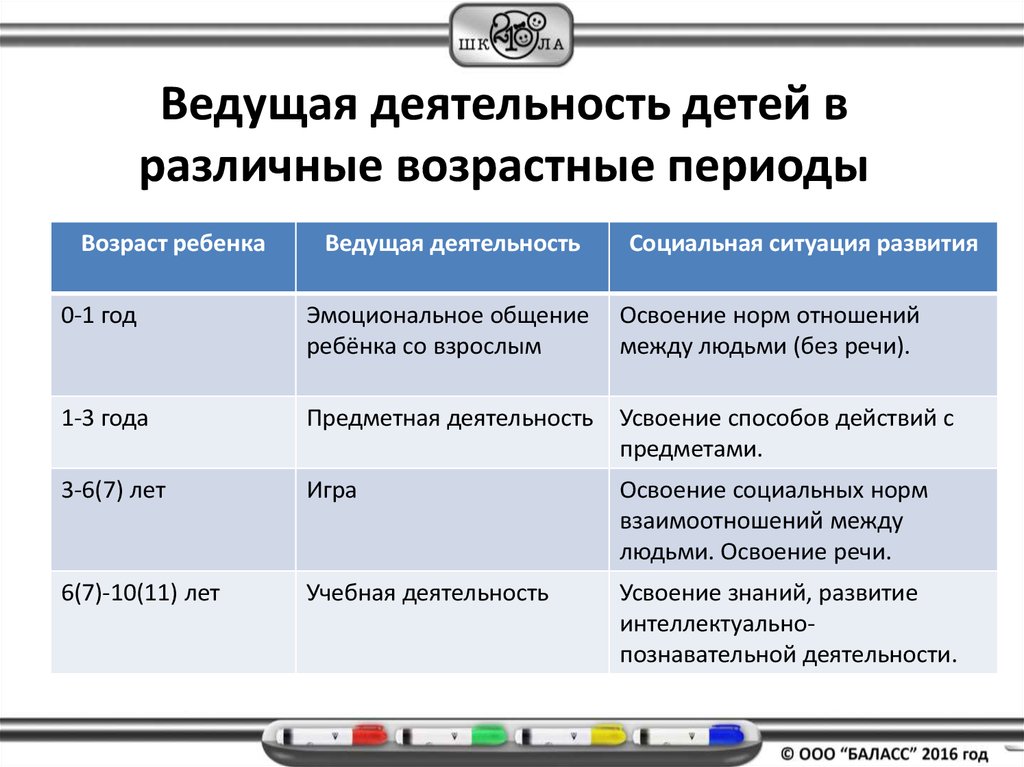

16. Ведущая деятельность- это:

Ведущая деятельность- это:

А) деятельность, которой на данной стадии развития человек посвящает большую часть своего времени

Б) деятельность, наиболее интересная для человека

В) деятельность, в которой возникают другие виды деятельности и формируются основные новообразования возраста

Г) деятельность, к которой ребенка побуждает взрослый

Д) деятельность, в которой происходит освоение социального опыта

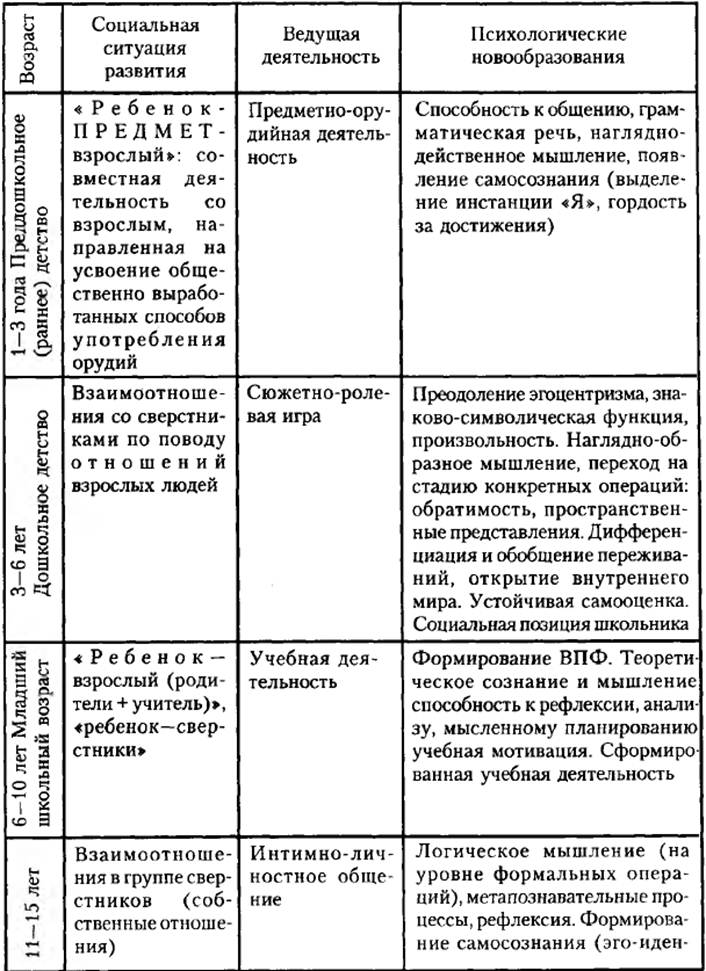

17. Согласно Л.С.Выготскому, структура возраста состоит из:

А) социальной ситуации развития

Б) ведущая деятельность

В) новообразования

Г) вышеперечисленные

Д) кризис

18. Хронологический возраст определяется:

А) временными рамками

Б) индивидуальными особенностями ребенка

В) физиологическими особенностями развития ребенка

Г) психологическими особенностями развития ребенка

Д) когнитивными особенностями развития ребенка

19. Психологические реакции: эмансипации,

«отрицательной имитации», группирования,

увлечения (хобби-реакция) возникают:

Психологические реакции: эмансипации,

«отрицательной имитации», группирования,

увлечения (хобби-реакция) возникают:

А) дошкольный возраст

Б) младший школьный возраст

В) подростковый возраст

Г) юношеский возраст

Д) ранняя взрослость

20. Система взглядов на объективный мир и место человека в нем:

А) эмпатия

Б) экспектации

В) просоциальное поведение

Г) мировоззрение

Д) мудрость

21. Профессиональное и нравственное самоопределение является психологическим новообразованием:

А) раннее детство

Б) дошкольный возраст

В) младший школьник

Г) подросток

Д) ранняя юность

22. Условное обозначение вершины развития,

момента наибольшего расцвета человеческой

личности:

Условное обозначение вершины развития,

момента наибольшего расцвета человеческой

личности:

А) «Пик развития».

Б) «Кульминация».

В) «Акме».

Г) «Предел развития».

Д) «Равновесие».

23. Отечественный психолог, создатель школы исследования зрелой личности, давшей новую оценку зрелости как этапа онтогенетического развития:

А) А.А. Бодалев.

Б) Б.Г. Ананьев.

В) Л.С. Выготский.

Г) Д.Б. Эльконин.

Д) Л.И. Божович.

24. По мнению Б. Г. Ананьева, зрелость — это период:

А) стабилизации функциональных уровней основных деятельностей и образования неопределенно долгого стационарного состояния.

Б) противостояния инволюционным процессам в виде реституционных и конструктивных процессов.

В) «психологического

окаменения», выход на плато возможностей.

Г) сложных процессов, нарушающих стационарное состояние.

Д) начала неуклонной инволюции.

25. Важнейшими характеристиками зрелой личности являются:

А) активность и направленность личности.

Б) развитое самосознание и зрелая «Я-концепция».

В) сочетание этих характеристик.

Г) открытие собственного «Я», переживаемого в форме чувства своей индивидуальной целостности и неповторимости.

Д) формирование рефлексии.

26. Кризис зрелого возраста:

А) проходит незаметно и не проявляется в каких-либо качественных изменениях личности.

Б) несет в себе разрушительное начало как результат осознания невозможности приблизиться к целям, поставленным в юности.

В) отмечается не у

всех индивидов и часто приводит к

регрессу, к инфантильному уровню

развития личности.![]()

Г) несет в себе положительное начало, так как способствует самопознанию и саморазвитию.

Д) не выявлен.

27. Ощущение внутреннего единства, основывающегося на удовлетворенности от подведения человеком итогов своей жизни и осознание ее как единого целого, — это:

А) эгоцентризм.

Б) целостность эго.

В) «образ Я».

Г) индивидуация.

Д) катарсис старости

28. Понятие «витаукта» как системы процессов, направленных на поддержание высокой работоспособности и увеличение жизни в старости, было введено в геронтологию:

А) В.В. Фролькисом.

Б) И.В. Давыдовским.

В) А.А. Богомольцем.

Г) И.И. Мечниковым.

Д) В. Альперовичем.

29. Наиболее типичным психическим состоянием

в старости является:

Наиболее типичным психическим состоянием

в старости является:

А) эйфория.

Б) фрустрация.

В) тревожность.

Г) возрастно-ситуативная депрессия.

Д) ипохондрическая фиксация.

30. В условиях нормального старения изменение ядра личности:

А) не происходит.

Б) имеет место, но не является патологическим.

В) зависит от стратегии адаптации к старости.

Г) обязательно происходит, это естественный процесс инволюции.

Д) не было предметом экспериментальных исследований.

Ключ к тесту:

Номер вопроса | Номер правильного ответа | Номер вопроса | Номер правильного ответа |

1 | Г | 16 | В |

2 | Б | 17 | Г |

3 | Б | 18 | А |

4 | Б | 19 | В |

5 | Г | 20 | Б |

6 | Д | 21 | Д |

7 | А | 22 | В |

8 | В | 23 | Б |

9 | Б | 24 | Б |

10 | Г | 25 | В |

11 | А | 26 | Г |

12 | В | 27 | Б |

13 | Б | 28 | А |

14 | В | 29 | Г |

15 | Д | 30 | В |

Общие вопросы психологии развития Развитие психики на разных возрастных этапах.

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл)

Шкала оценивания (за правильный ответ дается 1 балл)Кафедра педагогики и психологии

МАОУ ВО «КРАСНОДАРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ ИНСТИТУТ ВЫСШЕГО СЕСТРИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ» Кафедра педагогики и психологии Тесты по дисциплине «Психология развития и возрастная психология» 1. Отрасль

ПодробнееВопросы к итоговой аттестации

Вопросы к итоговой аттестации Экзаменационные вопросы к итоговому, междисциплинарному аттестационному экзамену по направлению 030300.62 «Бакалавр психологии» Модуль «Общая психология» 1. Научное и ненаучное

ПодробнееВОПРОСЫ ПО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПСИХОЛОГИИ

Контрольная работа по психологии для студентов 3 (2) курса заочного отделения (ведущий преподаватель к. псх.н., доцент Юрченко Л.Г.) 5 семестр 2011-2012 учебный год (специальность «юриспруденция», специальность

псх.н., доцент Юрченко Л.Г.) 5 семестр 2011-2012 учебный год (специальность «юриспруденция», специальность

Вопросы к итоговой аттестации

Вопросы к итоговой аттестации Направление: 050700.62 (540600) Педагогика Профиль: Практическая психология в образовании Квалификация: Бакалавр педагогики к итоговому государственному экзамену по модулю

ПодробнееПояснительная записка

Пояснительная записка Настоящая программа экзамена по направлению 37.06.01 — Психологические науки, направленность «Психология развития, акмеология» предназначена для соискателей, поступающих в аспирантуру

ПодробнееЦели изучения дисциплины:

Цели изучения : Краткая характеристика учебной (основные модули, блоки, разделы, темы): Б3.Б.1 «Психология» Составитель аннотации: Троицкая И. Ю., к.пс.н., доцент Кафедра психологии Целями освоения являются:

Ю., к.пс.н., доцент Кафедра психологии Целями освоения являются:

Возрастная психология

Возрастная психология Лекция 1 предмет изучения возрастной психологии понятие возраста; психологический и физический возраст основные понятия возрастной психологии: социальная ситуация развития ведущая

ПодробнееЦели и задачи освоения дисциплины

Аннотация рабочей программы «Психология развития и возрастная психология» Для направления подготовки 37.03.01 «Психология» Профиль образовательной программы: психология Цели и задачи освоения Место в структуре

ПодробнееПсихология развития, акмеология

Шифр специальности: 19.00.13 Психология развития, акмеология Формула специальности: Содержанием специальности 19.00.13 «Психология развития, акмеология» в области психологических, педагогических наук является:

ПодробнееДля студентов педагогических вузов.

Систематическое изучение психологии неотъемлемая часть отечественного профессионально-педагогического образования. Впервые в одной книге в общем методологическом планe изложены все четыре раздела психологии,

ПодробнееФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего профессионального образования «ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ В МЕДИЦИНЕ И СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ» ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

ПодробнееВопросы к итоговой аттестации

Вопросы к итоговой аттестации Экзаменационные вопросы к итоговому, междисциплинарному аттестационному экзамену по специальности 030301.65 «Психология» По общему психологическому модулю 1. Психика как категория

ПодробнееФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Глазовский государственный педагогический институт

Подробнее«2» 60% и менее «3» 61-80% «4» 81-90% «5» %

8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Психологии 2. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю): Общие сведения 1. Кафедра Психологии 2. Направление подготовки 44.04.01 Педагогическое образование

101. Психология развития (АСТ)

101. Психология развития (АСТ) ВОПРОС N 1. А.Н. Леонтьев выделил три признака ведущей деятельности: Тип вопроса: 2. Выбор возможных правильных ответов 1. в ней возникают и дифференцируются другие виды

ПодробнееСоставитель Кныш Татьяна Сергеевна

Заседание Университета для родителей: «Психологические особенности воспитания детей разного возраста» Составитель Кныш Татьяна Сергеевна Психологические особенности младшего школьного возраста (7-11 лет)

ПодробнееВопросы к итоговой аттестации

Вопросы к итоговой аттестации Экзаменационные вопросы к итоговому, междисциплинарному аттестационному экзамену по специальности 030301 «Психология» По общему психологическому модулю 1. Психика как категория

Психика как категория

Б А К А Л А В Р И А Т ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Б А К А Л А В Р И А Т Е.О. Смирнова ДЕТСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ Рекомендовано ФГБОУ ВПО «Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена» к использованию в качестве учебника в образовательных

Подробнее1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Основная образовательная программа основного общего образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 6» города Бежецка Тверской области

ПодробнееАлексеева Елена Вячеславовна

ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА Лектор: кандидат психологических наук, доцент кафедры психологии развития и образования Алексеева Елена Вячеславовна ПСИХОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА Развитие процесс качественных

ПодробнееОсобенности школьной адаптации.

Особенности школьной адаптации. Переход учащихся из начальной школы в среднюю, начало предметного обучения, это новый этап жизни ребенка. В это время дети доверчиво относятся к взрослым, признают их авторитет,

ПодробнееАннотация к АООП НОО для детей с ОВЗ

Аннотация к АООП НОО для детей с ОВЗ Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования (далее — АООП НОО) для детей с ОВЗ развития определяет основные направления и принципы

ПодробнееП С И Х О Л О Г И Я Р А З В И Т И Я

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ УЧРЕЖДЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ «МОГИЛЁВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А.А. КУЛЕШОВА» О.А. ЧЕРЕПАНОВ П С И Х О Л О Г И Я Р А З В И Т И Я Учебно-методическое пособие

ПодробнееОбщие положения.

Содержание программы

Содержание программыСоставители: заведующий кафедрой государственного и корпоративного управления, кандидат социологических наук, доцент Севрюгина Н.И. кандидат педагогических наук, доцент Курицына Т.Н. Общие положения Цель

ПодробнееФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

МИНОБРНАУКИ РОССИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «ВОРОНЕЖСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» БОРИСОГЛЕБСКИЙ ФИЛИАЛ (БФ ФГБОУ ВО «ВГУ») ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ

ПодробнееРУБРИКА: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ледовская О.А. Возрастно-психологические особенности старшеклассников, влияющие на профессиональное самоопределение // Академия педагогических идей «Новация». Серия: Студенческий научный вестник. 2016.

ПодробнееСтарость как кризисный возрастной период

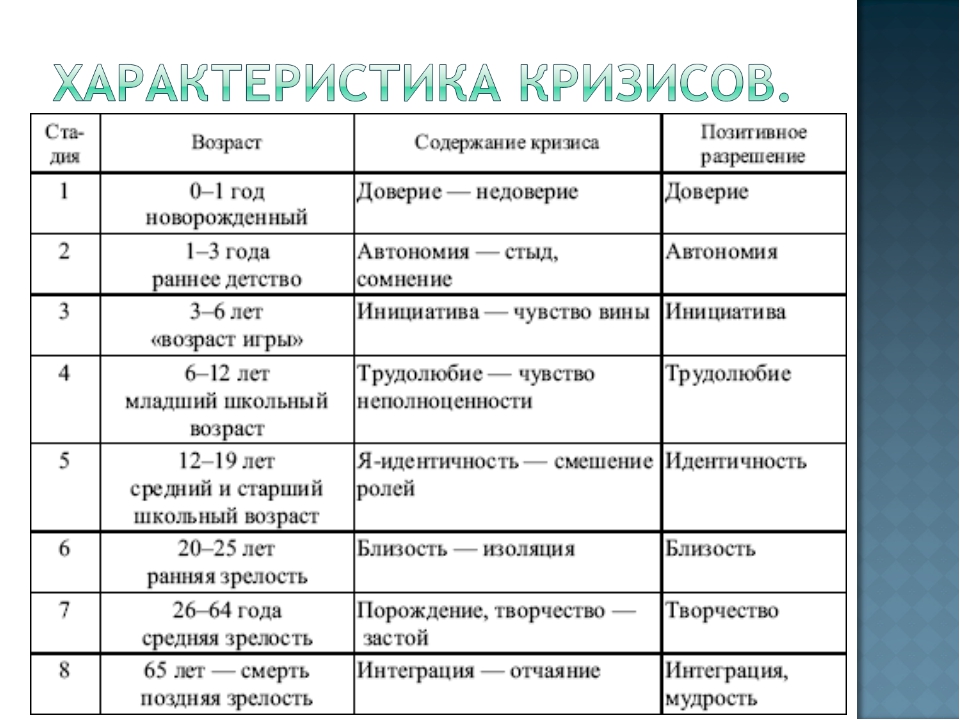

В данной статье рассмотрены понятия возраста и кризиса возрастного развития; приведены психофизиологические, возрастные и психосоциальные характеристики старости; проанализированы особенности развития мотивационно-потребностной, ценностной, эмоционально-волевой и познавательной сфер в старости; охарактеризованы семейные и социально-производственные отношения пожилых людей. Дана характеристика кризиса старости в контексте теории Э. Эриксона. Рассмотрены различные типологии личности в пожилом возрасте.

Дана характеристика кризиса старости в контексте теории Э. Эриксона. Рассмотрены различные типологии личности в пожилом возрасте.

Ключевые слова: возраст, кризис возрастного развития, старость, кризис старости, интегративность, безысходность, смысл, типы личности в старости, геронтопсихология.

Сначала рассмотрим такие понятия психологии развития, акмеологии как «возраст» и «кризис возрастного развития».

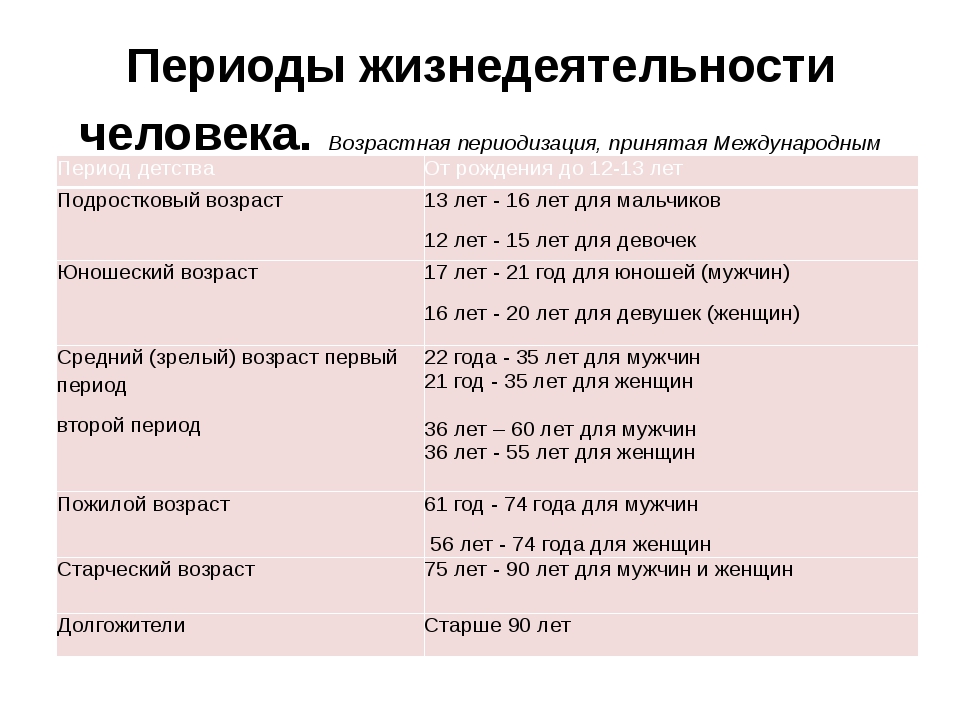

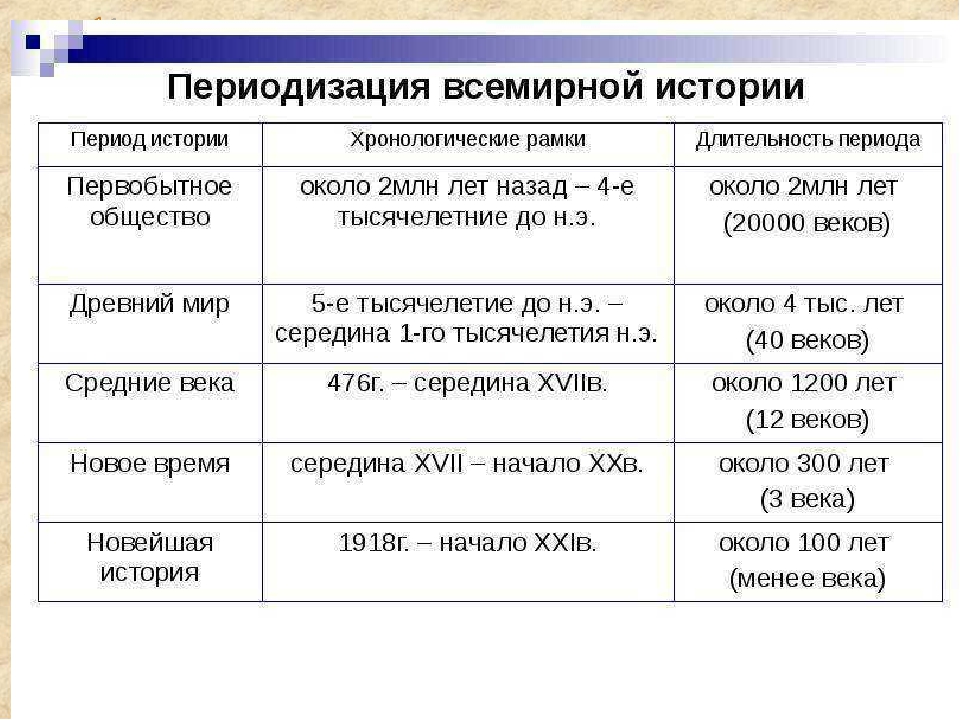

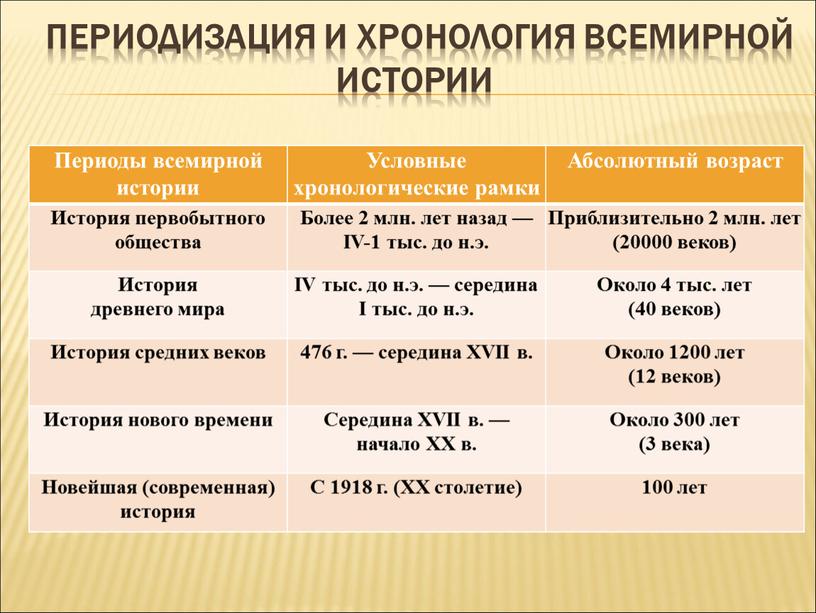

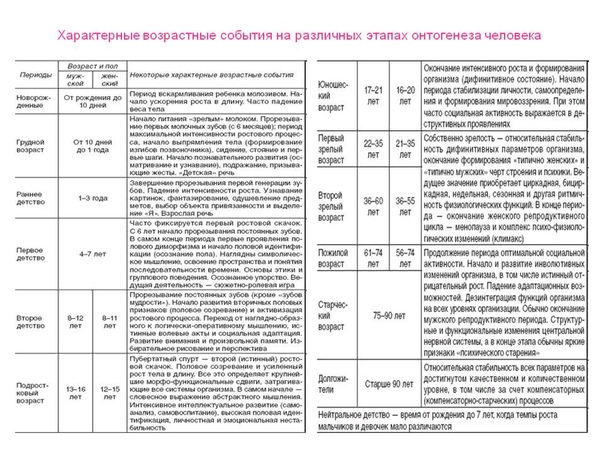

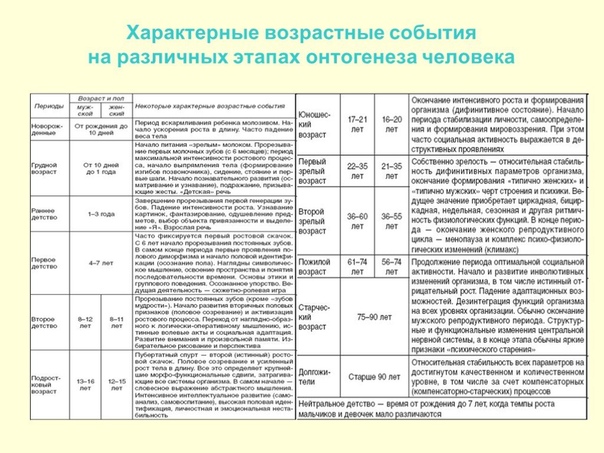

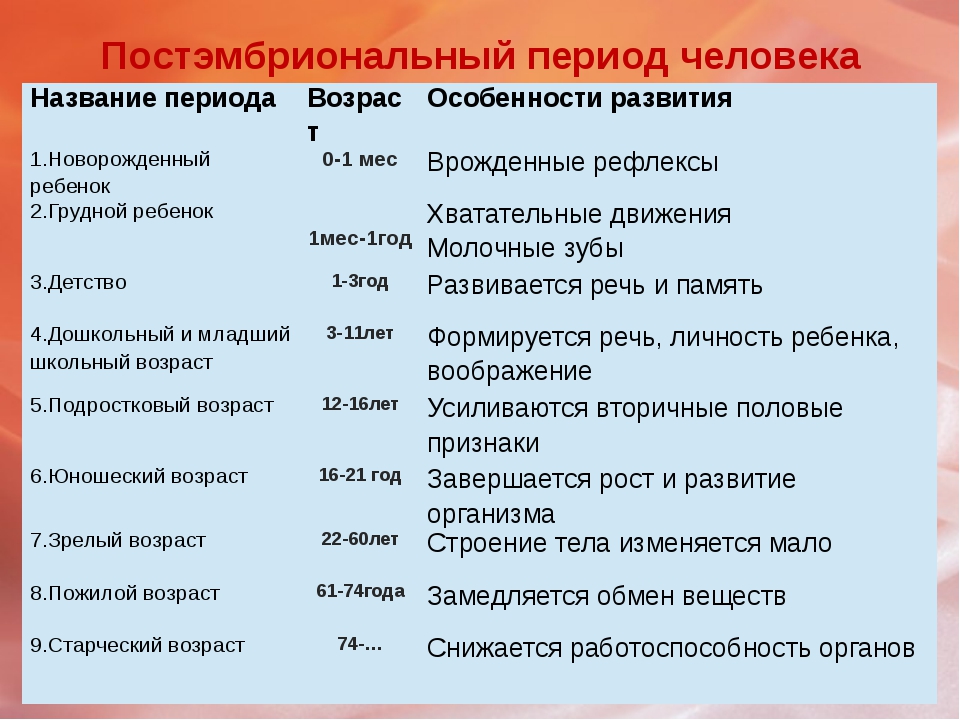

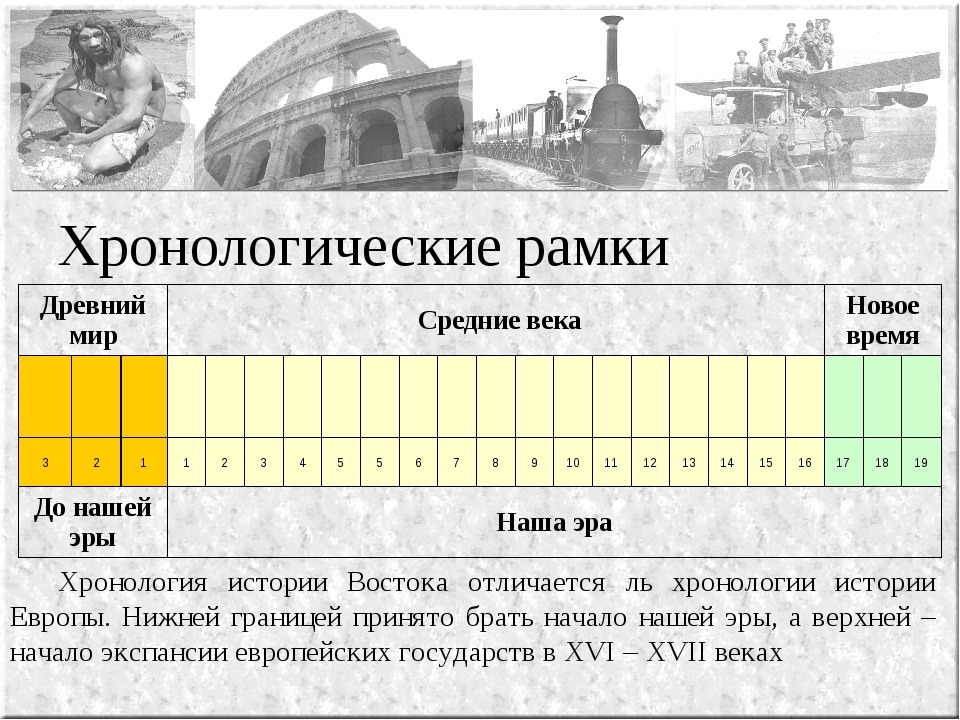

Возраст (в психологии) — это понятийная содержательная категория, служащая для обозначения временных характеристик индивидуального развития. Возраст (в самом общем смысле) — это период времени, начиная с рождения индивида и до данного конкретного момента жизнедеятельности (хронологический возраст). Хронологические рамки и особенности каждого возраста не статичны, а динамичны, − они определяются действием общественно-исторических факторов, потребностями общества, т. е. — так называемым социальным заказом общества. В отличие от хронологического возраста, выражающего длительность существования индивида с момента его рождения, понятие психологического возраста обозначает определённую, качественно своеобразную ступень онтогенетического развития, детерминированную закономерностями формирования организма, условиями жизни, обучения и воспитания и имеющую культурно-историческое происхождение и значение. Любой возраст характеризуется теми специфическими задачами освоения форм культуры, которые решаются развивающимся человеком, а также качественно новыми типами деятельности и соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на данной ступени развития и определяют сознание человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом. Каждый возрастной период изучается с учётом общих тенденций развития, с учетом особенностей предыдущего и последующего возрастов. Каждый возраст имеет психологические личностные резервы развития, которые могут быть активированы самой личностью во всех взрослых возрастах (по Давиду Иосифовичу Фельдштейну) [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Любой возраст характеризуется теми специфическими задачами освоения форм культуры, которые решаются развивающимся человеком, а также качественно новыми типами деятельности и соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на данной ступени развития и определяют сознание человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом. Каждый возрастной период изучается с учётом общих тенденций развития, с учетом особенностей предыдущего и последующего возрастов. Каждый возраст имеет психологические личностные резервы развития, которые могут быть активированы самой личностью во всех взрослых возрастах (по Давиду Иосифовичу Фельдштейну) [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Кризис возрастного развития определяется в возрастной психологии и психологии развития, акмеологии как относительно короткий период личностного развития человека, характеризующий собою скачкообразный (термин Л. С. Выготского) переход с (от) одного этапа индивидуального психического развития к другому. Кризисы возрастного развития, несмотря на дифференцированность форм их выражения, имеют общую для всех людей психофилогенетическую и социально-культурную природу. Кризисы возрастного развития имеют также весьма чёткие для подавляющего большинства людей сроки протекания в психоонтогенезе. По мнению Л. С. Выготского, возрастной кризис с психологических позиций — это всегда обострение субъективных внутренних противоречий между уже сформированным опытом и психическими функциями и вновь возникающими у человека под воздействием личностных изменений и социальных влияний качествами мотивации, способностей, самосознания, эмоций и пр. Все возрастные кризисы психосоциально нормативны. Ненормативным кризисом является всё то психическое и психологическое в жизнедеятельности человека, что выходит за рамки общих для всех людей возрастных и психосоциальных изменений личности [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Кризисы возрастного развития, несмотря на дифференцированность форм их выражения, имеют общую для всех людей психофилогенетическую и социально-культурную природу. Кризисы возрастного развития имеют также весьма чёткие для подавляющего большинства людей сроки протекания в психоонтогенезе. По мнению Л. С. Выготского, возрастной кризис с психологических позиций — это всегда обострение субъективных внутренних противоречий между уже сформированным опытом и психическими функциями и вновь возникающими у человека под воздействием личностных изменений и социальных влияний качествами мотивации, способностей, самосознания, эмоций и пр. Все возрастные кризисы психосоциально нормативны. Ненормативным кризисом является всё то психическое и психологическое в жизнедеятельности человека, что выходит за рамки общих для всех людей возрастных и психосоциальных изменений личности [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Теперь перейдём к рассмотрению кризиса старости.

В системе жизненного цикла заключительный период жизни человека — старость — имеет особое значение. В старости имеют место и проявления такие основные возрастные и психосоциальные аспекты как: подведение человеком итогов пройденного жизненного пути, отношение к старым людям со стороны семьи и общества и многое другое [1, 2, 3, 5, 12, 13, 15].

В старости имеют место и проявления такие основные возрастные и психосоциальные аспекты как: подведение человеком итогов пройденного жизненного пути, отношение к старым людям со стороны семьи и общества и многое другое [1, 2, 3, 5, 12, 13, 15].

Феномен старости многогранен: его можно рассматривать и со стороны изменений биологического порядка, и со стороны изменения статуса человека в обществе. Этот феномен понимается исследователями и со стороны осмысления самим человеком и его окружением значения старости, через анализ её негативных и позитивных сторон. Здесь учёные психологически и социально выделяют такие параметры как примирение с людей неизбежным распадом и угасанием, включая спокойное ожидание смерти, и возвышение старости присущей ей мудростью и культурным посылом через поколения в будущее [1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15].

В физиологическом аспекте старость связана с постепенным разрушением и отмиранием функций организма, систем органов, нервных клеток и клеток головного мозга. В социальном аспекте происходит снижение жизненной активности, частичное забвение профессии. При этом, при рассмотрении старческого возраста с аналитических позиций психологии развития, акмеологии и геронтологии, — в старости принципиальным является качественно новое понимание людьми бытия и психологическое приспособление их к своим возрастным изменениям [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

В социальном аспекте происходит снижение жизненной активности, частичное забвение профессии. При этом, при рассмотрении старческого возраста с аналитических позиций психологии развития, акмеологии и геронтологии, — в старости принципиальным является качественно новое понимание людьми бытия и психологическое приспособление их к своим возрастным изменениям [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Укажем на то, что наименования кризисов старости во многом говорят сами за себя. Например, психологический кризис, имеющий место в конце зрелого возраста называется некоторыми исследователями предпенсионным, что указывает на ведущую роль в его формировании социально-профессионального фактора, связанного с достижением людьми пенсионного возраста и выходом их на пенсию. Зачастую выход на пенсию является жёстким психосоциальным испытанием для человека. Это испытание изменяет привычный образ жизни, привносит ухудшение материального положения, утрату значимой социальной роли, потерю социальных связей. При этом имеет место возникновение стрессового состояния и негативных эмоциональных переживаний на фоне изменения структуры психологического времени человека [1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15].

При этом имеет место возникновение стрессового состояния и негативных эмоциональных переживаний на фоне изменения структуры психологического времени человека [1, 2, 3, 5, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15].

Наряду со всем этим, обозначенное выше психосоциальное содержание переживается людьми субъективно, так как отношение ко всему индивидуализируется через ценностно-мотивационную сферу личности, профессиональную культуру, личностные характеристики, степень психологической подготовленности к старости [1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15].

Оценка человеком смысла своей жизни для него самого и для других людей, а также наличие жизненной цели и временной перспективы, связывающей настоящее, прошлое и будущее переплетены с эмоциональным переживанием удовлетворённости жизнью. Неудовлетворённость жизнью как суммарное переживание связано с оценкой внешних и внутренних условий жизни и складывается из озабоченности своим ухудшающимся здоровьем, внешностью, недостаточностью материальных средств, отсутствием физической и моральной поддержки, социальной изоляцией. Всё это проявляется вместе с жизненной мудростью как центральным психологическим новообразованием старости [1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15].

Всё это проявляется вместе с жизненной мудростью как центральным психологическим новообразованием старости [1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15].

Трудность изучения феномена старости связана ещё и с тем, что сложно точно определить хронологические границы её начала, а теоретическое осмысление даёт много вариантов возрастных рамок, и это притом, что каждый человек уникален в проявлениях признаков старения, да и количество самих признаков старения велико. Несмотря на это, у старости, как и у любого другого возрастного периода, имеются свои задачи развития и собственные, «внутренние» возрастные кризисы [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Э. Эриксон в своей периодизации развития личности указывает на то, что поздняя зрелость (первая половина пожилого возраста) — это время завершающей формы кризиса идентичности, время выбора между целостностью личности (интегративностью) и безысходностью (отчаянием перед лицом смерти) [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Благоприятные условия, согласно взглядам Э. Эриксона, позволяют пожилому человеку достигнуть личностной целостности, предполагающей собою: упорядоченность и значимость «Я»; доверие к прошлому, принятие настоящего; принятие своего жизненного пути и включённых в него людей, в частности — полное принятие своих родителей и появление новой любви к ним; восприятие жизни как личной ответственности; чувство общности; готовность защищать свой жизненный стиль, не порицая стиль жизни других людей; осознание совпадения своего жизненного цикла с отрезком исторического времени; осознание связи целостности личности с культурой и цивилизацией; достижение мудрости как индивидуальной силы; «приращение» идентичности. Мудрый пожилой человек радуется успехам последующих поколений, не препятствует им, отчасти уступая свои позиции [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Эриксона, позволяют пожилому человеку достигнуть личностной целостности, предполагающей собою: упорядоченность и значимость «Я»; доверие к прошлому, принятие настоящего; принятие своего жизненного пути и включённых в него людей, в частности — полное принятие своих родителей и появление новой любви к ним; восприятие жизни как личной ответственности; чувство общности; готовность защищать свой жизненный стиль, не порицая стиль жизни других людей; осознание совпадения своего жизненного цикла с отрезком исторического времени; осознание связи целостности личности с культурой и цивилизацией; достижение мудрости как индивидуальной силы; «приращение» идентичности. Мудрый пожилой человек радуется успехам последующих поколений, не препятствует им, отчасти уступая свои позиции [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

При неблагоприятных условиях, по взгляду Э. Эриксона, целостность личности не достигается или утрачивается, что приводит к чувству отчаяния или безысходности. Отчаяние вызывается, прежде всего, неудовлетворённостью своею жизнью и пониманием её ограниченности, осознанием невозможности изменить негативный жизненный путь. Такое общее психическое состояние проявляется в демонстрации людьми старческого возраста непринятия, недовольства окружающими их людьми и социальными институтами общества [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Такое общее психическое состояние проявляется в демонстрации людьми старческого возраста непринятия, недовольства окружающими их людьми и социальными институтами общества [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

Кризис старения связан с проблемой одиночества и с проблемой окончания жизни. Восприятие и переживание окончания жизни часто называют предчувствием близкой кончины, оно связывается с обострением экзистенциальных проблем. [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14] Итак, по мнению Э. Эриксона, кризис старости связан с так называемым кризисом идентичности, внутриличностным кризисом. С точки зрения Э. Эриксона, кризис старости заключается в достижении целостности «Эго», что связано с подведением итогов всей жизни и осознанием её в качестве целостного явления. По Э. Эриксону, это происходит эффективно при позитивном выходе человека из предыдущих возрастных кризисов. Согласно Э. Эриксону, кризис старости знаменуется выраженностью жизненной мудрости как высшего достижения данного возрастного периода, при этом, внутренняя психологическая работа является условием позитивного выхода из кризиса старости. Принятие человеком изменений жизни способствует благоприятному его разрешению. Отрицание человеком своих возрастных изменений приводит к возникновению отчаяния, безысходности, страха смерти [7, 8, 9, 10, 11, 14].

Принятие человеком изменений жизни способствует благоприятному его разрешению. Отрицание человеком своих возрастных изменений приводит к возникновению отчаяния, безысходности, страха смерти [7, 8, 9, 10, 11, 14].

Психологическое старение имеет внутренне противоречивый характер, что выражается в ярко проявляемых индивидуальных вариациях, представленных типологиями личности в пожилом и старческом возрасте. Имеются отличительные признаки построения типологии личности в пожилом и старческом возрасте. Этими признаками являются подтверждённые иностранными лонгитюдными исследованиями факты, психологически научно обосновывающие то, что основополагающие характеристики личности сохраняются в этой возрастной эпохе неизменными и возможно лишь их заострение. Зарубежными специалистами были получены значимые результаты, на основании которых ими выделены пять основных типов личности в старости: 1) конструктивный тип, который отличает внутренняя уравновешенность, положительный эмоциональный настрой, критичное отношение к себе и проявление терпимости к другим; окончание профессиональной деятельности не влияет на оптимистическую жизненную установку; самооценка высокая, присущи планы на будущее и ожидание поддержки от окружающих; 2) зависимый тип, который отличается продуктивной адаптацией и приемлем социально; не обладает амбициозными профессиональными и жизненными планами; в семье склонен к подчинению, интегрирован в семейную общность и надеется на помощь других; 3) защитный тип — отличается чрезмерной эмоциональной сдержанностью, некоторой прямолинейностью в поступках и привычках, стремлением к обеспечению себя своими собственными усилиями, с трудом принимает помощь; 4) агрессивно-обвинительный тип — отличается стремлением возложить ответственность и вину за собственные неудачи на других людей; наблюдается импульсивность и подозрительность; старение не принимается, характерны острые негативные переживания, связанные с утратой сил и страхом смерти; отношение к окружающим враждебное; представления о себе и об окружающем мире не соответствуют действительности; 5) самообвинительный тип — отличается пассивностью, не преодолением трудностей, склонностью к депрессиям и фатализму, безынициативностью; представители данного типа испытывают чувство одиночества, пессимистично оценивают жизнь в целом; смерть для них является освобождением от обременяющего существования [4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14].

В анализируемом контексте зарубежные психологи рассматривают преодоление старыми людьми трёх типов внутриличностных конфликтов, что при позитивном исходе приводит к возникновению чувства личностной цельности. Это такие типы мотивационных конфликтов как: 1) переоценка собственного «Я» с точки зрения приобретения новых жизненных ролей; 2) принятие факта старения и ухудшения самочувствия, поиск какого-либо нового занятия; 3) принятие мыслей о смерти и проявление социального интереса через участие в делах младших поколений [4, 6, 9, 10, 11].

К отрицательным типам развития личности в старости относятся так называемые агрессивные ворчуны и люди, разочаровавшиеся в собственной жизни, в себе, — им грустно и одиноко, они глубоко несчастны. К. Роджерс полагал, что переживание одиночества возникает в силу расхождения между индивидуальным восприятием своего «Я» и тем, как видят это «Я» другие. В том, что переживание одиночества стало в их жизни постоянным, пожилые люди винят самих себя. Самообвинения способствуют возникновению депрессии. Если пожилой человек оценивает своё поведение как несколько неадекватное, беспокойство его усиливается, ситуация начинает казаться неуправляемой, что приводит к ощущению безнадёжности и беспомощности [4, 6, 9, 10, 11].

Самообвинения способствуют возникновению депрессии. Если пожилой человек оценивает своё поведение как несколько неадекватное, беспокойство его усиливается, ситуация начинает казаться неуправляемой, что приводит к ощущению безнадёжности и беспомощности [4, 6, 9, 10, 11].

Цель сохранения себя как личности подразумевает поддержание системы социальных связей; им интересно и важно передавать свой жизненный опыт. Нахождение новых смыслов способствует, по мысли В. Франкла, возникновению структуры эмоциональных переживаний, так как смысл такой жизни переживается как причастность к жизни, эти переживания относительно независимы от внутренних и внешних обстоятельств [4, 6, 9, 10, 11].

С. Московечи в своей типологии выделяет три психосоциальных варианта личности стариков и протекания старости: 1) старым людям-негативистам, свойственно отрицание у себя признаков старости; 2) экстравертированные старые люди полагают, что наступление старости связано с влиянием извне, с социальными изменениями в окружающем мире; 3) интравертированные старые люди особенно остро переживают процесс старения [4, 6, 9, 10, 11].

Переживание кризиса старости связывается психологами с определёнными личностными проявлениями. Так, отечественные исследователи выделяют два основных типа личности пожилых людей. Для людей первого типа характерен так называемый стоический вариант переживания ситуации ухода на пенсию: они направляют своё внимание, свой интерес на новое занимательное дело, способны к установлению дружеских связей, не теряют контроль над своим окружением. Это способствует поддержанию чувства удовлетворённости жизнью, и продлевает её социально. Второй тип пожилых людей, напротив, относится к жизни весьма пассивно, негативно, и закономерно испытывают отчуждение со стороны окружающих лиц. Интересы пожилых людей такого типа сужаются и обедняются, снижается их интеллект [1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15].

Отечественные психологи приводят следующие базовые характеристики мотивационно-потребностной и познавательной сфер и жизненной позиции пожилых людей, считающих своё старение удачным, успешным, благоприятным и даже счастливым: а) ориентировка на настоящее, полное принятие процессов своего старения и адекватное целеполагание; б) тенденция к пересмотру и смене активных целевых установок, правил и убеждений на новую созерцательную, спокойную и самодостаточную жизненную позицию; в) появление новых познавательных интересов, связанных с приобретёнными формами внутриличностной активности и социальной мотивации; г) устойчивая мыслительная работа, направленная на переосмысление своего прошлого жизненного опыта, прошлой деятельности [1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15].

Переживание кризиса старости во многом определяет и физическое состояние человека. Так, болезненные переживания, связанные с выраженными формами физического старения, дряхления, усугубляют неважное физическое состояние. Постоянное физическое недомогание откладывает свой отпечаток на процесс жизнедеятельности старого человека, приводит к неудовлетворённости жизнью в этом возрасте [1, 7, 8, 12, 13, 15].

Процесс осознания старым человеком собственных возрастных изменений, выработка спокойного отношения к этим изменениям, способствует новому миропониманию. Факт принятия или непринятия старения, степень этого принятия/непринятия отражает эмоционально-когнитивное отношение человека к своему старению [2, 3, 5, 7, 8, 12, 13, 15].

Благоприятное течение периода старости переживают позитивные, психологически благополучные типы личности, выделенные известным отечественным исследователем И. С. Коном: 1) после выхода на пенсию сохраняется общественная активность и творческое отношение к жизни; 2) имеется хобби, стремление к самообразованию, социальная и психологическая приспособленность; 3) усилия вкладываются в семью, в труд на благо членов семьи, настрой в целом положительный, но удовлетворённость жизнью ниже, чем у первых двух типов; 4) выражено стремление к укреплению своего здоровья, что, с одной стороны, в старости приносит моральное удовлетворение, а с другой — возможны избыточная тревожность и мнительность, при этом наблюдается наиболее низкая удовлетворённость жизнью [6, 9, 10, 11]. Отметим, что и эти положительные типы личности имеют свою градацию выраженности позитивности.

Отметим, что и эти положительные типы личности имеют свою градацию выраженности позитивности.

Известный отечественный исследователь А. Г. Лидерс выдвинул точку зрения о том, что «… есть кризис старения в узком смысле слова — переход от второго зрелого возраста к пожилому возрасту, а есть чаще употребляемое более широкое понятие — кризис старения как сам пожилой возраст, где многие психологические характеристики зрелости «просвечивают» сквозь не менее зримые характеристики наступающей старости» [9, с. 132].

Критерием степени принятия или непринятия человеком процессов, происходящих с ним из-за старения, может служить использование стратегий совладающего поведения (копинга), считают современные отечественные исследователи. Так, активное совладание с обстоятельствами проявляется при осознанном отношении стареющего человека к происходящему с ним. Напротив, пассивное совладающее поведение, ориентированное на избегание, на уход от решения проблем, усугубляет ситуацию кризисных переживаний, приводит к изоляции человека [1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13].

В заключение, с целью подчёркивания объективного исторического значения старческого возраста и большой важности его научного изучения, приведём определение геронтопсихологии из большой советской энциклопедии (БСЭ). «Геронтопсихология — отрасль геронтологии и возрастной психологии, использующая общепсихологические средства и методики для изучения особенностей психики и поведения лиц пожилого и преклонного возрастов. Хотя интерес к проблемам психических особенностей и изменений при старении существовал давно, геронтопсихология как особая дисциплина начинает складываться только во 2-й половине ХХ в. Её появление обусловлено в первую очередь социальными и экономическими причинами: увеличением (абсолютным и относительным) числа лиц преклонного возраста, проблемами их работоспособности, трудовой деятельности и жизненного устройства. Геронтопсихология изучает взаимосвязь при старении общих физиологических и психофизических характеристик и психологических особенностей поведения, а также личностные сдвиги, порождаемые изменением характера деятельности и ценностных ориентаций. Общей целью геронтопсихологии является изыскание средств продления активной и полнокровной жизни человека» [11, С. 185].

Общей целью геронтопсихологии является изыскание средств продления активной и полнокровной жизни человека» [11, С. 185].

Литература:

1. Александрова М. Д. Отечественные исследования социальных аспектов старения // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

2. Белорусов С. А. Духовная зрелость личности и отношение к смерти // Психология старости. Хрестоматия / Под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: БАХРАХ-М, 2004. — 752 с.

3. Ермолаева М. В. Методы психологической регуляции эмоциональных переживаний в старости // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

4. Крайг Г. Психология развития. 7-е межд. издание. — СПб.: Питер, 2000. — 992 с.

5. Козлов А. А. Старость: социальная разобщённость или целостность. // Психология старости. Хрестоматия. / Под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: БАХРАХ-М, 2004. — 752 с., С. 584–612.

/ Под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: БАХРАХ-М, 2004. — 752 с., С. 584–612.

6. Краснова О. В., Лидерс А. Г. Социальная психология старения. — М.: Академия, 2002. — 288 с.

7. Кулагина И. Ю., Колюцкий В. Н. Возрастная психология: Полный жизненный цикл развития человека. Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. — М.: ТЦ «Сфера», 2001. — 464 с.

8. Обухова Л. Ф., Обухова О. Б., Шаповаленко И. В. Проблема старения с биологической и психологической точек зрения // Психологическая наука и образование. — 2003. — № 3.

9. Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

10. Психология старости. Хрестоматия. Под ред. Д. Я. Райгородского. — Самара: БАХРАХ-М, 2004. — 752 с.

11. Реан А. А. Психология развития личности. Средний возраст, старение, смерть. — М.: АСТ, 2007. — 384 с.

12. Сенкевич Л. В., Шагидаева А. Б. Особенности мотивационной сферы у одиноких пожилых людей, проживающих в условиях геронтологического центра // Учёные записки Российского государственного социального университета. — 2011.- № 7, С. 225–230.

В., Шагидаева А. Б. Особенности мотивационной сферы у одиноких пожилых людей, проживающих в условиях геронтологического центра // Учёные записки Российского государственного социального университета. — 2011.- № 7, С. 225–230.

13. Страшникова К. А., Тульчинский М. М. Социально- психологическая помощь и поддержка пожилых в культурной среде // Психология старости и старения: Хрестоматия / Сост. О. В. Краснова, А. Г. Лидерс. — М.: Академия, 2003. — 416 с.

14. Стюарт-Гамильтон Я. Психология старения: Пер. с англ.. — 3-е междунар. изд. — СПб.: Питер, 2002. — 256 с.

15. Шагидаева А. Б. Специфика нравственной сферы у одиноких пожилых людей // Психология нравственности и религия: XXI век: Материалы международной конференции (16–17 ноября 2011 года): [Сборник] / ГОУ ВПО МГПУ, ГКА им. Маймонида, — МО, Щелково: Издатель Марохтин П. Ю., 2011. С. 465–469.

Основные термины (генерируются автоматически): возрастное развитие, кризис старости, старость, старческий возраст, возраст, возрастной период, жизнь, кризис, кризис старения, возрастная психология.

Л.С. Выготский о культурно-исторических парадигмах психосоциального развития личности в детских возрастах

Данная научная статья посвящена психике и поведению ребёнка как предмету исследования в контексте традиций культурно-исторической психологии и методологии исследований психологии детства, основанной на научных трудах Выготского Л.С.

Понятие «детская психология» было введено отечественными авторами. Раздел психологии детства включает в себя: психологию младенческого возраста, психологию раннего возраста, психологию дошкольного возраста, психологию младшего школьного возраста, психологию подросткового возраста. Таким образом, детская психология охватывает возрастной макропериод, начиная с мига рождения (первый самостоятельный вздох новорожденного воздухом окружающей его среды) и до наступления 17-ти лет, когда старший подростковый возраст, по мнению большинства отечественных авторов, онтогенетически закономерно перетекает в юношеский возраст.

Возраст (в психологии) – это понятийная содержательная категория, служащая для обозначения временных характеристик индивидуального развития. Возраст (в самом общем смысле) – это период времени, начиная с рождения индивида и до данного конкретного момента времени (хронологический возраст). Хронологические рамки и особенности каждого возраста не статичны, а динамичны, – они определяются действием разнообразных общественно-исторических факторов, определяются потребностями общества, т.е. детерминируются т.н. социальным заказом общества.

Возраст (в самом общем смысле) – это период времени, начиная с рождения индивида и до данного конкретного момента времени (хронологический возраст). Хронологические рамки и особенности каждого возраста не статичны, а динамичны, – они определяются действием разнообразных общественно-исторических факторов, определяются потребностями общества, т.е. детерминируются т.н. социальным заказом общества.

В отличие от хронологического возраста, выражающего собою длительность существования индивида с момента его рождения, понятие психологического возраста обозначает определённую, качественно своеобразную ступень онтогенетического развития, детерминированную закономерностями формирования организма, условиями жизни, обучения и воспитания и, безусловно, имеющую культурно-историческое происхождение.

Возраст характеризуется теми специфическими задачами освоения форм культуры, которые решаются развивающимся человеком, а также качественно новыми типами деятельности и соответствующими им психологическими новообразованиями, которые возникают на данной ступени развития и, несомненно, определяют сознание человека, его отношение к себе и к окружающему миру в целом.

Каждый возрастной период изучается с учётом общих тенденций развития, с учётом особенностей предыдущего и последующего возрастов. Каждый детский возраст имеет определённые резервы развития, которые могут быть мобилизованы в процессе специально организованной взрослыми деятельности детей, а могут получить внутрипсихологическую активацию.

Российская психологическая наука исторически видит ребёнка в перспективе его ближайшего возрастного развития, в российской психологической традиции принято рассматривать ребёнка в качестве субъекта общественных отношений, что является теоретической платформой современного этапа развития психологии и методологическим принципом научного понимания психологии детского возраста в России. Такого рода понимание основывается на научных трудах выдающегося классика российской и мировой психологии – Льва Семёновича Выготского.

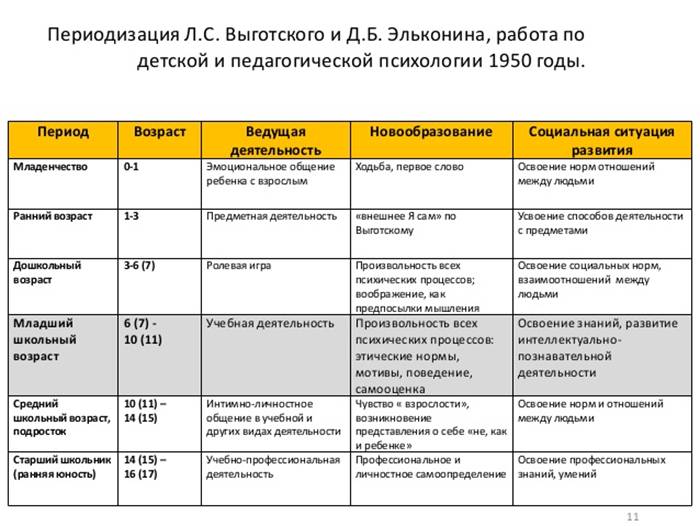

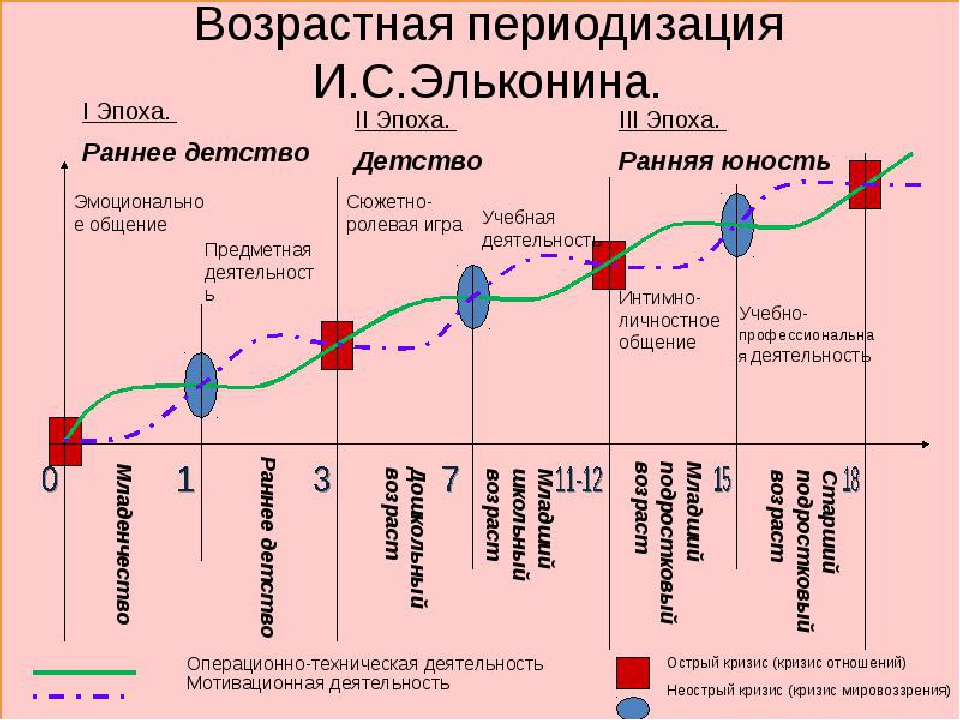

Л.С. Выготский в уникальной научной работе «Проблема возраста», написанной в 1932-1934 г.г., разбирает проблему возрастной периодизации детского развития. Л.С. Выготский выступает как автор учения о высших и низших психических функциях. Понятия «зона ближайшего развития» («ЗБР») личности и «зона актуального развития» («ЗАР») личности широко представлены во всём научном творчестве Л.С. Выготского.

Л.С. Выготский выступает как автор учения о высших и низших психических функциях. Понятия «зона ближайшего развития» («ЗБР») личности и «зона актуального развития» («ЗАР») личности широко представлены во всём научном творчестве Л.С. Выготского.

Характеризуя зону ближайшего развития ребёнка, выдающийся учёный пишет в данной работе о широко известных как в научной, так и в житейской психологии возрастах, которые являются кризисами развития в детстве. «Как всякая жизнь есть в то же время и умирание, так и детское развитие – эта одна из сложных форм жизни – с необходимостью включает в себя процессы свёртывания и отмирания» – пишет в указанной работе Л.С. Выготский.

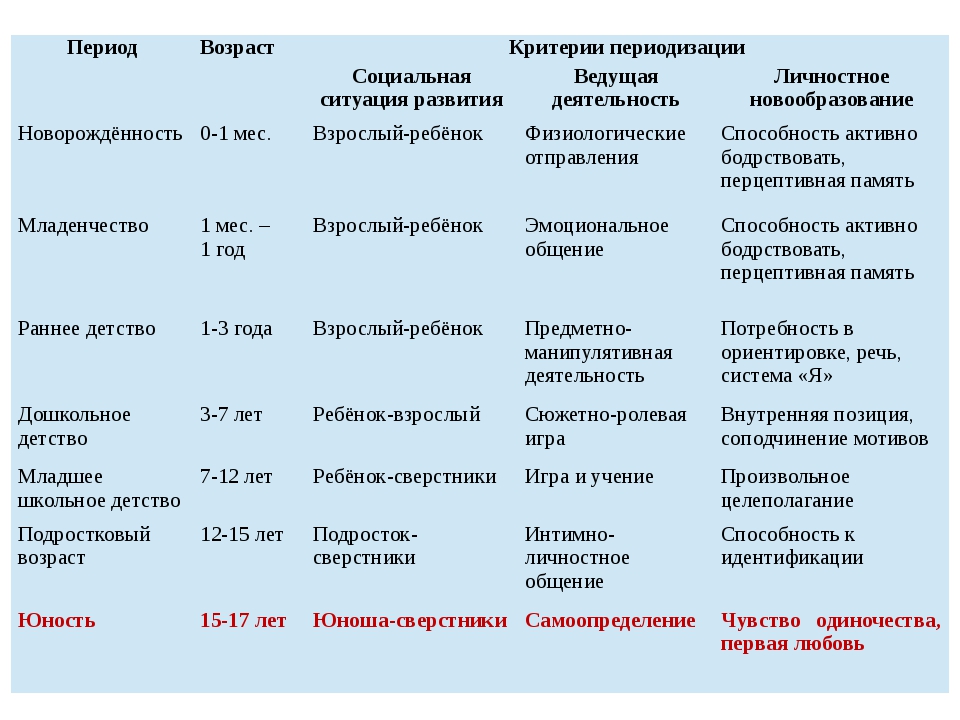

Классик российской психологии в рассматриваемой работе особо подчёркивал, что основным критерием деления детского развития на отдельные возрасты должны служить новообразования. Анализируя динамику личностного роста ребёнка, в указанной работе Л.С. Выготский отмечает следующее: «Самым начальным и существенным моментом при общем определении динамики возраста является понимание отношений между личностью ребёнка и окружающей его социальной средой на каждой возрастной ступени как подвижных». Автор исследует проблему взаимоотношений ребёнка с обществом. «Таким образом, первый вопрос, на который мы должны ответить, изучая динамику какого-либо возраста, заключается в выяснении социальной ситуации развития», – подчёркивает классик.

Автор исследует проблему взаимоотношений ребёнка с обществом. «Таким образом, первый вопрос, на который мы должны ответить, изучая динамику какого-либо возраста, заключается в выяснении социальной ситуации развития», – подчёркивает классик.

Определяя меру влияния социальной среды на формирование сознания ребёнка, учёный пишет: «Изменение в сознании ребёнка возникает на основе определённой, свойственной данному возрасту, формы его социального бытия». Л.С. Выготский утверждает, что «… социальная ситуация развития не является ничем другим, кроме системы отношений между ребёнком каждого возраста и социальной действительностью». Учёный ещё и ещё раз подтверждает свой основной научный тезис о том, что социальная среда – главный фактор развития ребёнка. Развитие личности в данном социально-психологическом отношении «ребёнок-среда», исследователь понимает через посредство чередования критических детских возрастов.

Заканчивает Л.С. Выготский свою научную работу «Проблема возраста» таким образом: «Как уже было сказано, социальная среда является источником возникновения всех специфических человеческих свойств личности, постепенно приобретаемых ребёнком, или источником социального развития ребёнка, которое совершается в процессе реального взаимодействия “идеальных” и наличных форм».

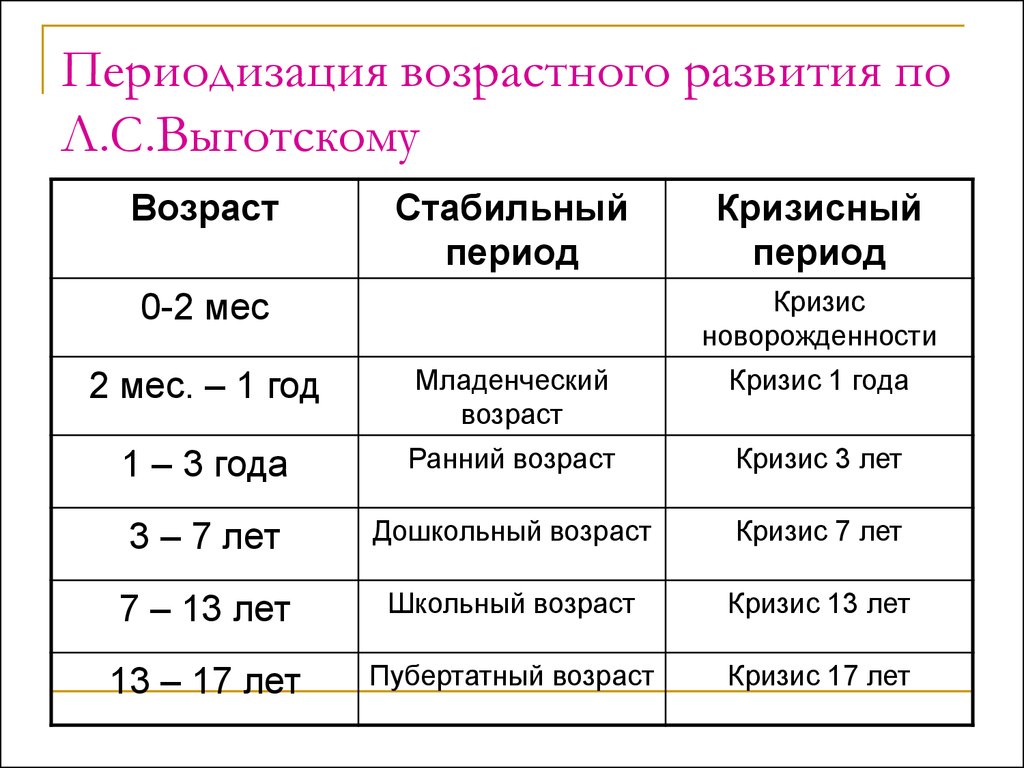

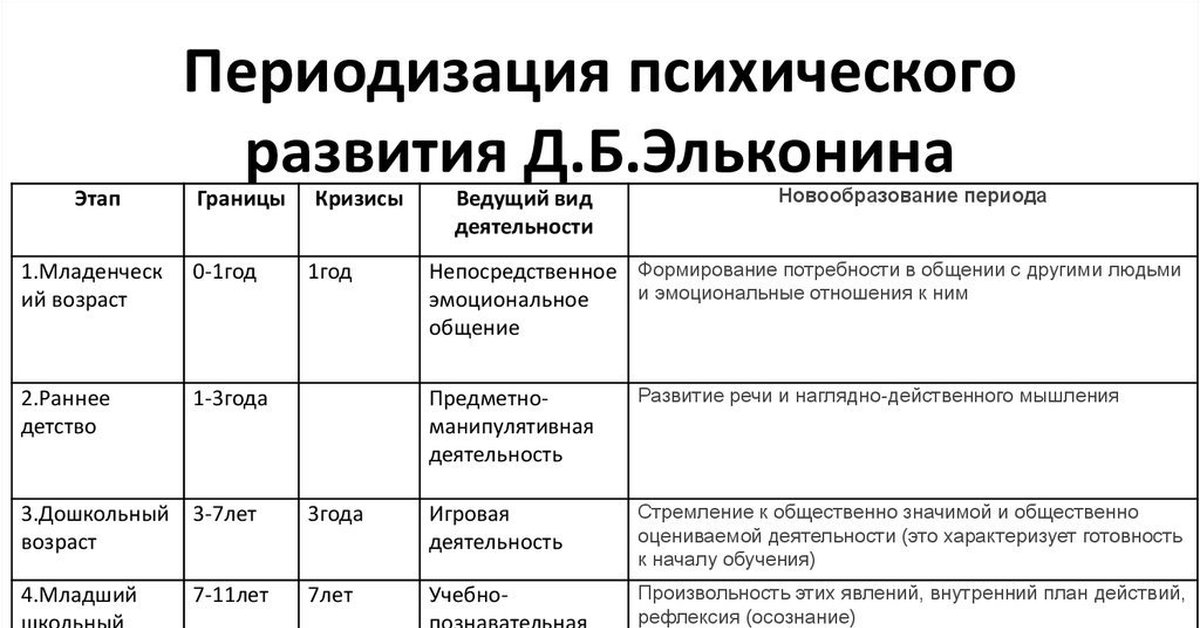

Освещая вопрос о движущих силах развития психики ребёнка, определяя психологическую характеристику личности на том или ином этапе её развития, Л.С. Выготский, как было упомянуто выше, в качестве базового критерия возрастной периодизации рассматривал психические новообразования, характерные для данного конкретного этапа возрастного развития. Соответственно, им были выделены т.н. стабильные (литические) возрасты и критические возрасты или возрастные кризисы.

В понятие «кризис» Л.С. Выготский не вкладывал негативного смысла. Он полагал, что имеющиеся на любом кризисном этапе детских возрастов педагогические трудности в общении с ребёнком отнюдь не составляют суть какого-либо критического возраста. Критические («кризисные») периоды, когда происходят резкие, «скачкообразные» (термин Л.С. Выготского) изменения психического развития личности ребёнка, подростка, понимались Л.С. Выготским в качестве необходимейшего условия развития личности.

В стабильных возрастах, по мнению учёного, развитие совершается главным образом за счёт малозаметных изменений в личности ребёнка, которые, накапливаясь, затем скачкообразно (термин Л. С. Выготского) обнаруживаются в виде качественно-личностных психических новообразований, присущих данному возрастному кризису. Литические (латентные, «скрытые») периоды развития личности, когда имеют место микроизменения, постепенно накапливающиеся в психике и предваряющие качественный скачок развития, согласно Л.С. Выготскому так же непреложно необходимы для формирования личности, как и кризисы развития.

С. Выготского) обнаруживаются в виде качественно-личностных психических новообразований, присущих данному возрастному кризису. Литические (латентные, «скрытые») периоды развития личности, когда имеют место микроизменения, постепенно накапливающиеся в психике и предваряющие качественный скачок развития, согласно Л.С. Выготскому так же непреложно необходимы для формирования личности, как и кризисы развития.

По Л.С. Выготскому, в относительно короткий отрезок времени происходят значительные сдвиги в развитии личности ребёнка. Это – поворотные пункты в детском развитии – критические возраста. Таким образом, согласно Л.С. Выготскому, возрастное психическое развитие ребёнка – это, несомненно, диалектический процесс, в котором переход от одного возраста к другому совершается не эволюционным, а революционным путём. Л.С. Выготский в своих научных исследованиях убедительно доказал, что ребёнок развивается как член общества и что его мышление и мотивы поведения формируются под влиянием социальных условий жизни и воспитания. При этом усвоение разнообразных способов действия и различных нравственных норм происходит в активной форме, в процессе деятельности ребёнка, содержание и структура которой изменяются на протяжении всего макропериода детства.

При этом усвоение разнообразных способов действия и различных нравственных норм происходит в активной форме, в процессе деятельности ребёнка, содержание и структура которой изменяются на протяжении всего макропериода детства.

Для каждого возраста существует своя специфическая социальная ситуация развития (выражение Л.С. Выготского), имеет место определённое соотношение условий социальной среды и внутренних условий формирования индивида как личности. При этом объективно одни и те же элементы социальной среды влияют на детей разного возраста неоднозначно, – в зависимости от того, через какие ранее развившиеся психологические свойства они преломляются.

Л.С. Выготский, в архиважной научной работе «Знак и функция в развитии ребёнка», написанной в середине 30-х годов XX-го века и раскрывавшей вопросы на тот исторический момент не имеющие освещения за рубежом СССР, сформулировал т.н. общий психогенетический закон. «Всякая функция в культурном развитии ребёнка появляется на сцену дважды, в двух планах, сперва – социальном, потом – психологическом, сперва между людьми, как категория интерпсихическая, затем внутри ребёнка, как категория интрапсихическая… Переход извне внутрь трансформирует сам процесс, изменяет его структуру и функции. За всеми высшими функциями, их отношениями, генетически стоят социальные отношения, реальные отношения людей», – писал автор культурно-исторической теории развития высших психических функций, основоположник культурно-исторической психологии – Лев Семёнович Выготский.

За всеми высшими функциями, их отношениями, генетически стоят социальные отношения, реальные отношения людей», – писал автор культурно-исторической теории развития высших психических функций, основоположник культурно-исторической психологии – Лев Семёнович Выготский.

Теории развития личности отечественных авторов базируются на культурно-исторической теории Льва Семёновича Выготского о развитии личности и высших психических функций личности.

«Личность – это социальное понятие, оно охватывает т.н. надприродное, историческое в человеке. Она не рождена, но возникает в результате культурного развития, поэтому личность есть понятие историческое», – утверждал Л.С. Выготский.

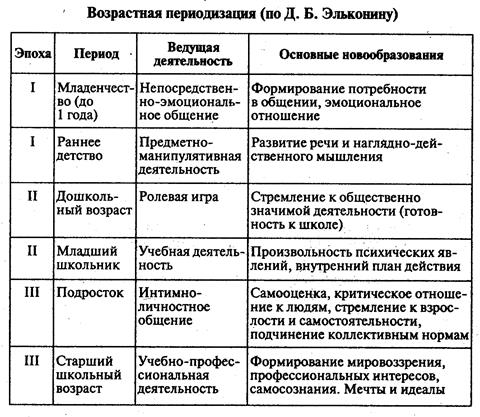

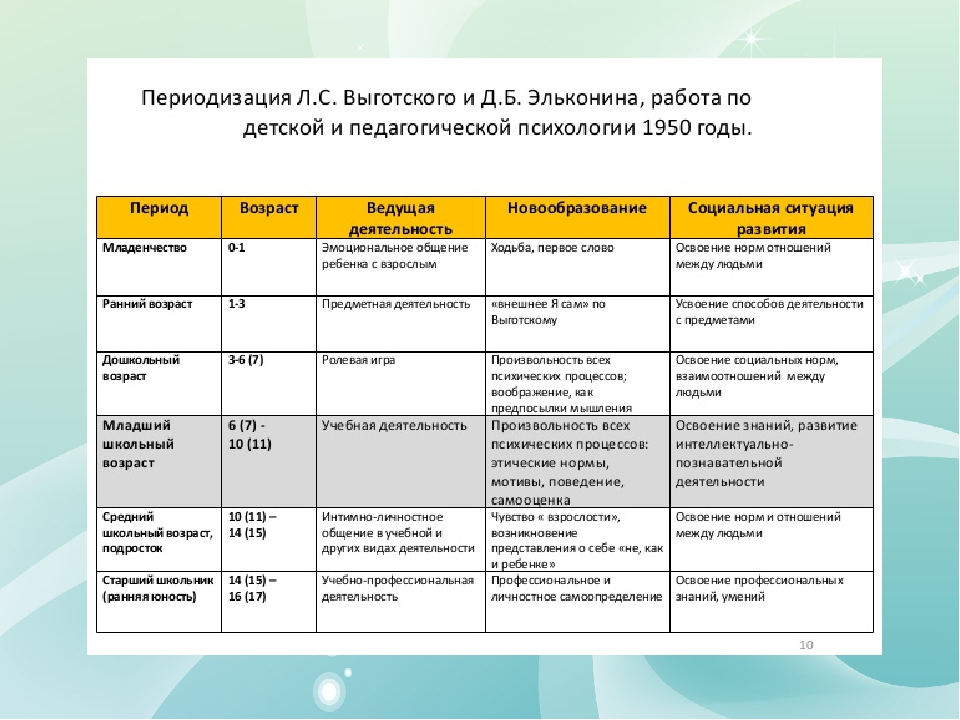

Лев Семёнович Выготский сформулировал положение о превращении внешних знаковых и орудийных средств овладения поведением во внутренние, «психологические орудия» сознательного произвольного действия. В теории периодизации развития личности, Лев Семёнович Выготский разработал понятие «тип ведущей деятельности» и постулировал, что ведущая деятельность определяет характер развития на каждом возрастном этапе.

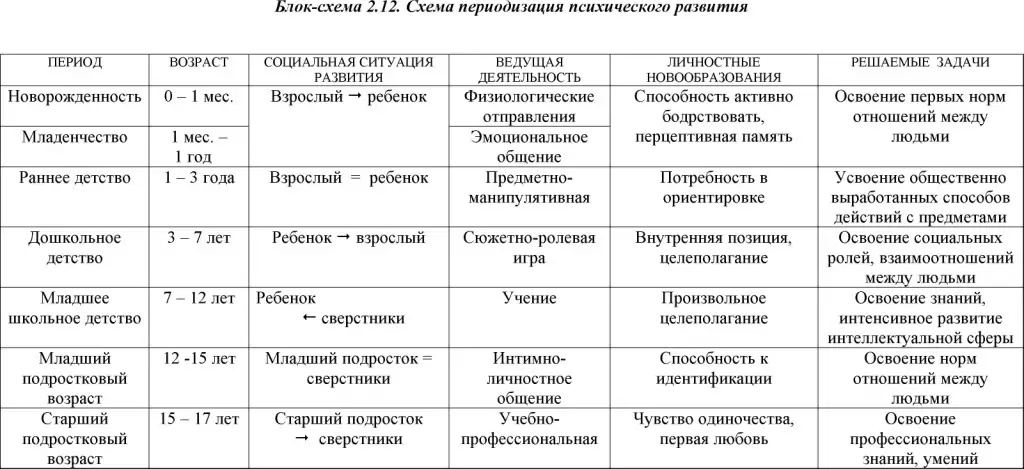

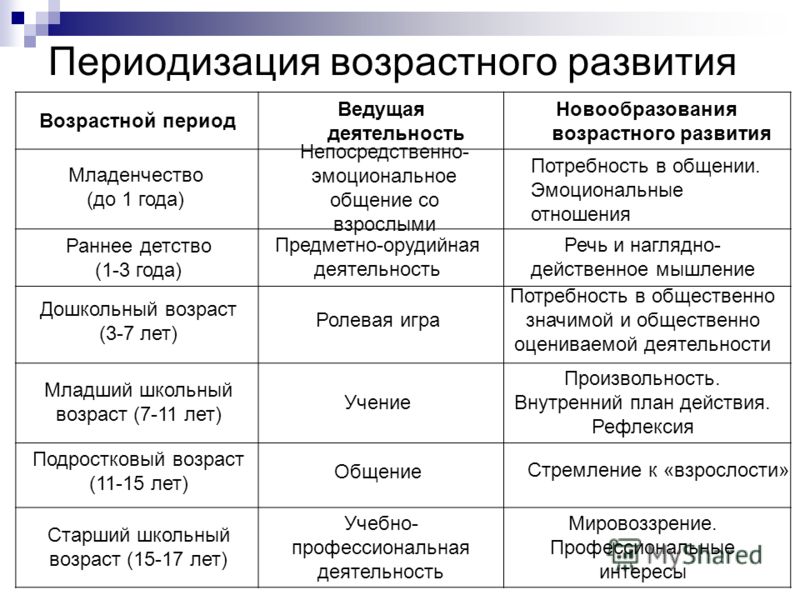

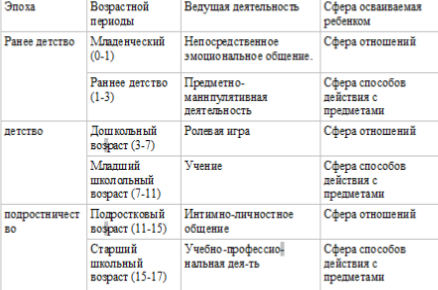

На основании всего изложенного выше, применительно ко всем детским возрастам можно выделить следующие восемь возрастных феноменов (факторов, условий), являющихся основными векторами (направлениями) развития и формирования свойств и качеств личности ребёнка, подростка.

Основополагающие аспекты каждого детского постнатального этапа развития личности (базовые параметры любого детского возрастного периода):

- Кризис возрастного развития.

- Социальная ситуация развития.

- Коммуникативная сфера.

- Ведущая деятельность.

- Возрастные психические новообразования.

- Когнитивная сфера.

- Эмоционально-волевая сфера.

- Потребностно-мотивационная сфера.

Указанные здесь факторы (условия) формирования личности и свойств личности ребёнка любого возраста являются непреложными и неотъемлемыми компонентами возрастного развития личности. Эти основные характеристики каждого детского возраста перечислены здесь не иерархически, не имеют научной последовательности, а представлены в т. н. назывном порядке. Каждый из данных параметров, характеризующих любой детский возраст, важен по-своему. В совокупности, приведённые здесь аспекты физиопсихического, психосоциального и социально-психологического содержания любого детского возраста (возрастного периода) являют собою целостную картину развития личности на каждом возрастном этапе Детства. Все эти параметры психосоциально переплетены между собою. Основой для выделения именно этих универсальных компонентов развития человека, на любом детском постнатальном этапе, является общее доминирующее содержание научных трудов Л.С. Выготского.

н. назывном порядке. Каждый из данных параметров, характеризующих любой детский возраст, важен по-своему. В совокупности, приведённые здесь аспекты физиопсихического, психосоциального и социально-психологического содержания любого детского возраста (возрастного периода) являют собою целостную картину развития личности на каждом возрастном этапе Детства. Все эти параметры психосоциально переплетены между собою. Основой для выделения именно этих универсальных компонентов развития человека, на любом детском постнатальном этапе, является общее доминирующее содержание научных трудов Л.С. Выготского.

Психологические особенности студенческого возраста в контексте проблемы формирования профессионального правосознания в вузе Текст научной статьи по специальности «Психологические науки»

УДК 159.922 ББК 88.374

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТУДЕНЧЕСКОГО ВОЗРАСТА В КОНТЕКСТЕ ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАВОСОЗНАНИЯ В ВУЗЕ

ЛЯЛЯ ГИЛЬВАНОВНА БИКЧИНТАЕВА,

доцент кафедры педагогики и психологии Уфимского юридического института МВД России,

кандидат психологических наук, доцент Научная специальность 19. 00.07 — педагогическая психология

00.07 — педагогическая психология

E-mail: [email protected] Рецензент: доктор медицинских наук Э.Р. Исхаков

Citation-индекс в электронной библиотеке НИИОН

Аннотация. Рассматриваются теоретические аспекты социальной ситуации развития ведущего вида деятельности, новообразований студенческого возраста. Представлен обзор проблематики исследования студенческого возраста в отечественной психологии. Возрастные особенности студенчества рассматриваются с точки зрения эффективности формирования профессионального правосознания

Ключевые слова: профессиональное правовое сознание, студенческий возраст, молодость, поздняя юность, кризис юности, профессиональное самоопределение, личностное самоопределение.

Annotation. In this article theoretical aspects of social situations of development, key kind of activity and new formations of student age are examined. Problematics of researching student age in national psychology is overviewed. Age peculiarities of students are analyzed through effectiveness of forming professional law consciousness.

Problematics of researching student age in national psychology is overviewed. Age peculiarities of students are analyzed through effectiveness of forming professional law consciousness.

Keywords: professional law consciousness, student age, youth, late adolescence, identity crisis, professional self determination, personal self determination.

Конкретизирование реально достижимой цели формирования профессионального правосознания в вузе МВД России предполагает, наряду с тщательным анализом условий, факторов, специфики его развития, также выявление особенностей и закономерностей студенчества как особого возрастного этапа, которому свойственны различия в уровне и степени развития самопознания, самореализации, активности, социальной зрелости. Для практического исследования и целенаправленного управления процессами развития правового сознания важнейшее значение имеет понимание социального развития в аспекте психологии взросления1 как сложного системно-организованного процесса, который имеет различные стадии, периоды, этапы, фазы, стороны, уровни, совершается спиралевидно и многоступенчато, дискретно и непрерывно, дифференцированно и интегрированно, имеет тенденцию движения от низшего к высшему, повторяемость, преемственность и необратимость, в единстве и борьбе противоположностей.

В отечественной психологии каждый возрастной период изучается с учетом общих тенденций развития, особенностей предыдущего и последующего возрас-

тов, с учетом резервов развития, которые могут быть мобилизованы в процессе специально организованной деятельности. Психологическая характеристика возраста определяется специфическими задачами, которые решаются человеком, и качественно новыми типами деятельности с соответствующими им психологическими новообразованиями, возникшими на данной ступени развития и определяющих сознание человека в его отношениях к себе и окружающему миру в целом. Данные утверждения базируются на кардинальных положениях, разрабатываемых в научной школе Л.С. Выготского — А.Н. Леонтьева о роли социальной ситуации развития и ведущей деятельности в развитии личности, а также с позиций сочетания социально-психологического подхода и учета внутренних закономерностей развития.

Социальная ситуация развития понимается как складывающееся к началу каждого нового этапа своеобразное, специфическое для данного возраста,

1 Фильдштейн Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики процесса развития личности. Избр. тр. М.: Московский психолого-социальный институт: Флинта, 1999.

исключительное, единственное и неповторимое отношение между человеком и окружающей его действительностью, прежде всего социальной: она является исходным моментом для всевозможных изменений в данном возрасте, определяя путь приобретения качественных новообразований развития личности. Социальная ситуация развития изучаемого возраста заключается в том, что общество ставит перед юношеством задачу профессионального самоопределения в плане реального выбора. Психологическим центром социальной ситуации развития юношества (студенчества) становится профессиональное самоопределение.

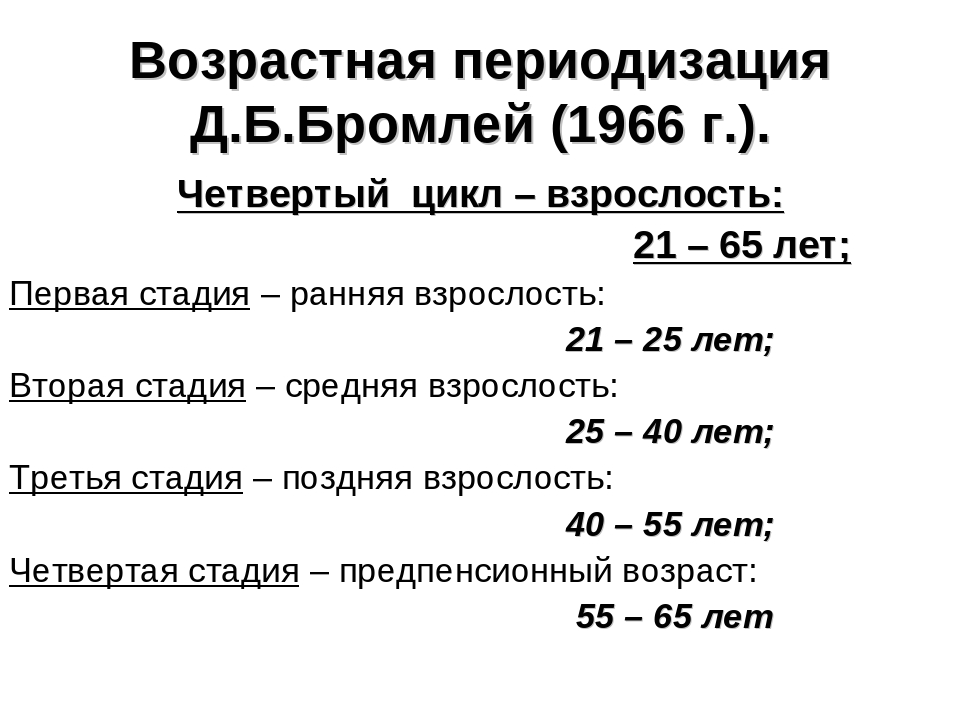

При описании кризисного периода между юностью и взрослостью, сопровождающихся многомерными сложными процессами обретения взрослой идентичности и нового отношения к миру, Э. Эрик-сон вводит оригинальный термин — «психосоциальный мораторий»2. Мораторий, понимаемый в качестве отсрочки, предоставленной человеку, не готовому принять ответственность, запаздывающему в принятии на себя взрослых обязанностей, со стороны общества характеризуется как избирательная снисходительность к «вызывающей беззаботности со стороны юности». Юношеский возраст в социально-психологической теории жизненного цикла человека Э. Эриксона рассматривается как один из самых кризисных периодов в социальном становлении личности и ключевых для приобретения чувства идентичности. Сформировавшаяся к 21—25 годам психосоциальная идентичность является показателем зрелой личности, истоки организации которой скрыты на предшествующих стадиях онтогенеза; они знаменует переход к решению собственно взрослых задач. Идентичность понимается как твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным «я» независимо от изменений «я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития.

Идентичность понимается как твердо усвоенный и личностно принимаемый образ себя во всем богатстве отношений личности к окружающему миру, чувство адекватности и стабильного владения личностью собственным «я» независимо от изменений «я» и ситуации; способность личности к полноценному решению задач, возникающих перед ней на каждом этапе ее развития.

Новообразование определяется Л.С. Выготским как качественно новый тип личности и взаимодействия человека с действительностью, отсутствующий как целое на предыдущих возрастных этапах развития. Новообразования служат для создания условий встраивания личности в новую для нее систему отношений, принятия новых жизненных целей, дости-

жения более высокого уровня саморегуляции деятельности и поведения.

В работе Е.Е. Сапоговой очерчены важнейшие новообразования интеллектуальной сферы юношеского возраста: развитие теоретического мышления, философская рефлексия, тяга к абстрагированию, широким обобщениям, поиск общих закономерностей и принципов, стоящих за частными фактами; преувеличение силы своего интеллекта, уровня знаний и самостоятельности; увеличение степени индивидуализации в интересах и способностях; формирование индивидуального стиля умственной деятельности. С.Д. Смирнов также отмечает фронтальный прогресс в развитии высших психических функций: преобладающее значение в познавательной деятельности приобретает абстрактное мышление, развивается обобщенная картина мира, формируются глубинные взаимосвязи между различными областями изучаемой реальности.

С.Д. Смирнов также отмечает фронтальный прогресс в развитии высших психических функций: преобладающее значение в познавательной деятельности приобретает абстрактное мышление, развивается обобщенная картина мира, формируются глубинные взаимосвязи между различными областями изучаемой реальности.

Новая стадия развития интеллекта, усиление личностного контроля, самоуправления, открытие своего внутреннего мира и его эмансипацией от взрослых способствуют становлению новообразования юношеского возраста — устойчивого самосознания и стабильного образа «Я». По И.Ю. Кулагиной3, центральным новообразованием юношеского возраста как периода стабилизации личности и выработки мировоззрения становится профессиональное и личностное самоопределение. Автором подчеркивается близость понятия «самоопределения», используемого в отечественной психологии, понятию «идентичность личности» по Э. Эриксону.

В психологических периодизациях Д. Б. Элько-нина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Д.И. Фельдштейн считает, что в юношеском возрасте характер развития определяет труд и учение как основные виды деятельности; другие психологи делают акцент на профессиональном самоопределении.

Б. Элько-нина и А.Н. Леонтьева ведущей деятельностью в юности признается учебно-профессиональная деятельность. Д.И. Фельдштейн считает, что в юношеском возрасте характер развития определяет труд и учение как основные виды деятельности; другие психологи делают акцент на профессиональном самоопределении.

А.Г. Асмолов при обращении к проблеме периодизации психического развития подчеркивает большое значение социальной позиции в жизни личности,

2 Эриксон Э. Идентичность: юность и кризис: Пер. с англ. / Общ. ред. и предисл. А.В. Толстых. М.: Издательская группа «Прогресс», 1996.

3 Кулагина И.Ю. Возрастная психология: Учеб. пособие; 4-е изд. М.: Издательство УРАО, 1998.

представляющей собой «зону перекрестка между нор-мосообразной деятельностью личности как члена данной группы»: это та дверь, через которую человек входит в систему общественных отношений в социальной конкретно-исторической действительности.

Студенческий возраст, представляющий особый период в жизни человека, характеризуется скорее, как начальное звено в цепи зрелых возрастов, чем заключительное в цепи периодов детского развития4. Постановка проблемы студенчества как особой социально-психологической и возрастной категории и специфической общности людей, организационно объединенных институтом высшего образования, принадлежит научно-исследовательской школе Б.Г. Ананьева. Как социальную группу и центральный период становления человека, личности в целом, студенчество характеризуют профессиональная направленность, сформированность устойчивого отношения к будущей профессии, знание требований, предъявляемых профессией, и условий выполнения профессиональной деятельности. Б.Г. Ананьевым5 старт самостоятельной профессиональной деятельности связывается с самым значительным по мощности периодом самостоятельного включения в общественную жизнь. Выбор профессии, ценностная ориентация на определенную сферу общественной жизни, идеалы и ценности, определяющие общественное поведение и отношения на пороге самостоятельной деятельности, характеризуют начало самостоятельной жизни в обществе.

Студенчество (возраст 18—25 лет) в социально-психологическом контексте, по сравнению с другими группами населения, отличают наиболее высокий образовательный уровень, наиболее активное потребление культуры и высокий уровень познавательной мотивации, а также наивысшая социальная активность и достаточно гармоничное сочетание интеллектуальной и социальной зрелости. Исходя из перечисленных особенностей, И.А. Зимняя обосновывает отношение к студенту как социально зрелой личности — носителю научного мировоззрения, системы взглядов человека не только на мир, но и на свое место в мире6. В процессе учебно-воспитательной работы в вузе предполагается развитие рефлексии студента, осознание им себя как субъекта деятельности, носителя определенных общественных ценностей, социально полезной личностью.

Со студенческим периодом жизни совпадает юношеский возраст, в российской психологии соответ-

ствующий переходу от подросткового возраста к периоду самостоятельной взрослой жизни (зрелости). Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет), т.е. старший школьный возраст, и позднюю юность (от 18 до 23 лет).

Наиболее часто исследователи выделяют раннюю юность (от 15 до 18 лет), т.е. старший школьный возраст, и позднюю юность (от 18 до 23 лет).

Юность, по мнению В.С. Мухиной, является периодом жизни после отрочества до взрослости (при условности возрастных границ — от 15—16 лет до 21—25 лет), в течение которого происходит формирование внутренней позиции по отношению к себе, к другим людям и моральным ценностям. Именно в юношеском возрасте молодым человеком сознательно отрабатывается свое место среди категорий добра и зла: «честь», «достоинство», «право», «долг» и другие, характеризующие личность, категории остро волнуют человека в юности7. Называя этот чрезвычайно значимый период жизни человека «ранней молодостью», автор формулирует очень важное утверждение становления человека как личности именно в этом возрасте, через прохождение сложного пути онтогенетической идентификации уподобления другим людям и присвоения от них социально значимых свойств личности: способности к сопереживанию, к активному нравственному отношению к людям, к самому себе, к усвоению конвенциональных ролей, норм, правил поведения в обществе. Юноша, пройдя путь первого рождения личности в подростковом возрасте, трепетно входя в период юности, обретает возможность второго рождения личности благодаря рефлексии, выводящей молодого человека за пределы его внутреннего мира и позволяющей занять позицию в этом мире. Очень важным в аспекте формирования профессионального правосознания является тот факт, что в сфере ценностных ориентаций и притязаний на признание, способности к рефлексии и других особенностей, характеризующих личность, именно в этом возрасте углубляется разрыв между молодыми людьми: это либо обращение к нравственному цинизму, либо начало сознательного стремления к духовному росту, к построению жизни на основе принятия традиционных и новых нравственных ориентаций.

Юноша, пройдя путь первого рождения личности в подростковом возрасте, трепетно входя в период юности, обретает возможность второго рождения личности благодаря рефлексии, выводящей молодого человека за пределы его внутреннего мира и позволяющей занять позицию в этом мире. Очень важным в аспекте формирования профессионального правосознания является тот факт, что в сфере ценностных ориентаций и притязаний на признание, способности к рефлексии и других особенностей, характеризующих личность, именно в этом возрасте углубляется разрыв между молодыми людьми: это либо обращение к нравственному цинизму, либо начало сознательного стремления к духовному росту, к построению жизни на основе принятия традиционных и новых нравственных ориентаций.

4 Выготский Л.С. Детская психология // Собр. соч.: В 6 т. Т. 4. М., 1984. С. 255.

5 Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. М.: Наука, 2000.

6 Зимняя И. А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М.: Логос, 1999. С. 183.

А. Педагогическая психология: Учебник для вузов. М.: Логос, 1999. С. 183.

7 Мухина В.С. Психология детства и отрочества. М.: Институт практической психологии, 1998. С. 478.

В литературе подчеркивается трудность точного очерчивания хронологических рамок периода молодости и ее отграничения от юности и от взрослости. Молодость как один из продуктивных и смыслона-сыщенных периодов жизни отличается становлением самостоятельности и ответственности человека за свои поступки, способности принимать «смысло-жизненные» решения, закреплением мировоззрения, построением устойчивого «образа мира», перспектив и целей жизни.

Авторы общей теории развития субъективной реальности в онтогенезе как основы проектирования единой системы общественного воспитания подрастающих поколений описывают студенческий возраст как «ступень индивидуализации», включающий две стадии: период кризиса юности (становление авторства в собственной жизни (17 лет — 21 год), и молодость (синтез субъекта социальной жизни (19 лет — 28 лет)8.

Кризис юности складывается как экзистенциальный — кризис смысла жизни, актуализирующий философские вопросы о смысле жизни вообще и смысле своей жизни, о назначении человека, о собственном «Я», о нравственно-этических проблемах, психологии самопознания и самовоспитания. На фоне доминирования в сознании студентов экзистенциальных вопросов особо показательно для данного периода развитие внимания к вопросам профессионального самопознания, таким, как назначение и сущность профессии, ее общественная, культурная и социальная ценность, профессиональные нормы и ценности. В.И. Слободчиков и Н.А. Исаев центральной проблемой ступени индивидуализации как этапа духовной жизни человека, связанной с выработкой собственного мировоззрения, с определением своей самобытности и уникальности, называют нахождение индивидуального, подлинно собственного отношения к социальной реальности, к своей культуре и к своему времени.

Поздняя юность характеризуется как период завершения предварительного самоопределения и переход к самореализации. Основным пафосом периода индивидуализации и его началом являются социальное и профессиональное самоопределение.

Основным пафосом периода индивидуализации и его началом являются социальное и профессиональное самоопределение.

Сущностью профессионального самоопределения, по Н.С. Пряжникову9, является самостоятельное и осознанное нахождение смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретно-истори-

ческой (социально-экономической) ситуации. Центром профессионального самоопределения является ценностно-нравственный аспект, развитие самосознания, потребность в профессиональной компетентности. В исследовании Н.С. Пряжникова важное значение имеет специальное выделение типов и уровней самоопределения, критерием которого является потенциальная возможность для свободы самореализации во всех важных для человека сферах жизни. Так, профессиональное самоопределение признается важнейшей составной частью жизненного самоопределения, основанного на выборе и реализации человеком тех или иных социальных ролей, жизненного стиля и самого образа жизни. В свою очередь, высшим уровнем жизненного самоопределения понимается личностное самоопределение, определяемое как нахождение самобытного «образа Я», постоянное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих людей.

В свою очередь, высшим уровнем жизненного самоопределения понимается личностное самоопределение, определяемое как нахождение самобытного «образа Я», постоянное развитие этого образа и утверждение его среди окружающих людей.