Особенности работы психолога с трудными подростками

Долганина В.В. (Ставрополь)

С каждым годом увеличивается количество детей и подростков, для которых характерны те или иные проявления школьной и социальной дезадаптации, проявляющиеся стойкие нарушения поведения. Поэтому проблема «трудных» подростков, организация работы с трудными подростками в стенах школы и за ее пределами – одна из актуальных проблем современного образования.

Проблему трудностей в поведении детей и подростков, особенности работы с нарушителями школьной дисциплины изучали А. Дистервег, И. Песталоцци. На необходимость специфического подхода к трудным ученикам указывали П.П. Блонский, П.Ф. Лесгафт, А.С. Макаренко и др. Поиск новых подходов к решению проблемы трудных детей активизировался в периоды социальных изломов, изменений, происходящих в обществе[1].

В наши дни отклонения в поведении детей возникают, по мнению специалистов, в результате политической, социально-экономической и экологической нестабильности общества, усиления влияния псевдокультуры, пропагандируемой средствами массовой информации, изменений в содержании ценностных ориентаций молодежи, неблагоприятных семейно-бытовых отношений, отсутствия контроля за поведением детей.

Проблема трудностей в поведении и общении ребенка обостряется в переходные периоды, когда меняется и сам человек, и система его взаимоотношений с окружающими. Самым непростым этапом взросления человека является его переход от детства к взрослости – подростковый возраст. Этот период приходится на возраст с 10 до 15 лет. Трудным возрастом, переходным периодом, переломным возрастом называют данный промежуток времени учителя, психологи, родители. И это не случайно: именно в эти годы перестраивается психика ребенка, изменяется характер учебной деятельности и отношение к ней, бурно развивается самосознание и личность подростка в целом. В его поведении нередко появляются неожиданные для окружающих срывы и отклонения, возникают конфликты со сверстниками и взрослыми, которые приводят к серьезным внутренним переживаниям[4].

Понятие «трудный» – очень широкое. К этой категории обычно относят детей и подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, с которыми трудно найти общий язык, в том числе и родителям. Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в силу разных причин (медико-биологических, педагогических и психологических) им трудно учиться по общей программе, идти общим темпом, выполнять общие требования.

К этой категории обычно относят детей и подростков, с которыми трудно заниматься педагогам, с которыми трудно найти общий язык, в том числе и родителям. Они трудные потому, что им самим приходится очень нелегко в силу разных причин (медико-биологических, педагогических и психологических) им трудно учиться по общей программе, идти общим темпом, выполнять общие требования.

Рекомендуется при определении трудновоспитуемости учитывать следующие признаки:

1. Наличие исходной физической и психической полноценности ребёнка (в отличие от детей с аномалиями и подлежащих обучению в специальных школах).

2. Наличие отрицательных проявлений и отклонений от нормального в нравственном развитии, поведении и учебной деятельности со значительной степенью устойчивости(в отличие от детей, эпизодически проявляющих отклонения такого порядка).

3. Обусловленность этих отклонений недостатками воспитания и особенно отрицательным влиянием неуправляемых факторов (улица, среда).

4. Постоянное устойчивое сопротивление воспитанию.

Таким образом, трудные – это здоровые в физическом и психическом отношении дети, проявляющие сопротивление воспитанию вследствие наличия значительных по степени устойчивости и разнообразных по форме проявления отклонений в нравственном развитии и поведении, обусловленных недостатками воспитания [2].

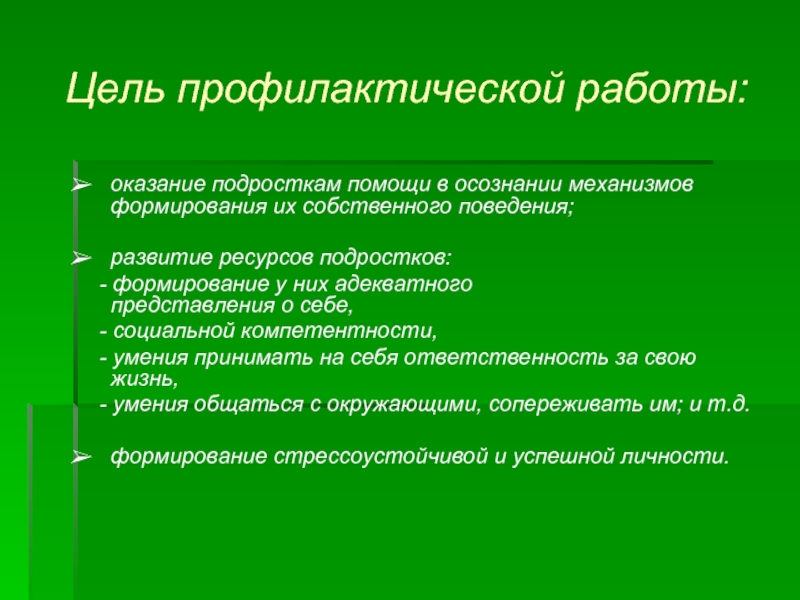

Психологическая работа с трудными детьми и подростками – одно из важнейших направлений деятельности практического психолога.От того, насколько вовремя они выявлены и насколько адекватна помощь, предлагаемая подростку, зависит его психологическое благополучие в будущем.

Работа психолога с трудновоспитуемыми детьми сводится к трем основным функциям: диагностирование, консультирование, коррекция. При этом психолог имеет свою сферу компетенции, в которую, прежде всего, входят те психологические и социально-психологические характеристики, свойства и явления, которые в той или иной степени вызывают и обуславливают дезадаптацию детей и подростков, отклонения в их социальном и психическом развитии.

Индивидуально-психологические исследования предполагают выявление как слабых так и сильных сторон личности трудновоспитуемых подростков, которые с одной стороны, требуют психолого-педагогической коррекции, а с другой – составляют здоровый психологический потенциал личности, на который можно опираться в процессе воспитания, перестроиться с учетом ценностных и референтных ориентаций подростка, его интересов и мотивации, что так же поможет выявить психодиагностическое исследование.

Коррекция поведения «трудного» подростка предполагает в первую очередь выявления неблагополучия в системе отношений подростка как со взрослыми, так и со сверстниками, и «лечении» социальной ситуации. Чрезвычайно важным представляется анализ социометрического статуса подростка в коллективе класса, в среде сверстников, определении места, которое он занимает в системе межличностных отношений, выявление того, насколько оправдываются его престижные ожидания, имеет ли место психологическая изоляция, и если таковая имеется, определение ее корней и причин, а так же возможные пути преодоления.

Главная задача коррекционной работы с трудным ребенком это его социальное самоопределение, которое зависит от организации двух условий:

- Обеспечение включенности трудного ребенка в реальные социальные отношения.

- Самореализация детей в процессе социального взаимодействия, Т.е. предоставление возможности трудному подростку более полно раскрыть себя в отношениях с окружающими.

Психолого-педагогическая коррекция детей и подростков включает в себя следующие компоненты:

- Целенаправленная работа по нравственному просвещению (уроки этики, нравственные беседы, индивидуальные консультации и т.д.).

- Актуализация всех источников нравственного опыта школьников (учебная, общественно полезная, внеклассная работа, отношения между учащимися в классе, отношения детей с родителями, с учителями, учителей с родителями детей, стиль работы всего педагогического коллектива школы).

- Введение нравственных критериев в оценку всех без исключения видов деятельности и проявлений личности учащихся.

- Оптимальное соотношение форм практической деятельности и нравственного просвещения на разных этапах с учетом половозрастных особенностей учащихся.

При проведении психолого-педагогической воспитательно-коррекционной работы с трудновоспитуемыми учащимися необходимо соблюдение следующих принципов.

- Принцип ориентации на позитивное в поведении и характере трудного ученика. Этот принцип предполагает, что педагог должен видеть в ученике, прежде всего лучшее и опираться на это лучшее в своей работе с ним.

- Принцип социальной адекватности воспитательно-коррекционных мер. Данный принцип требует соответствия содержания и средств воспитания и коррекции социальной ситуации, в которой находится трудный ученик.

- Принцип индивидуализации воспитательно-коррекционного воздействия на трудновоспитуемых подростков. Этот принцип предполагает определение индивидуального подхода в социальном развитии каждого ученика, специальных задач, которые соответствовали бы его индивидуальным особенностям, предоставление возможности каждому учащемуся для самореализации и самораскрытия.

- Принцип социального закаливания трудновоспитуемых учащихся. Этот принцип предполагает включение подростка в ситуации, которые требуют от него волевого усилия для преодоления негативного воздействия окружающей среды, выработку социального иммунитета, рефлексивной позиции [5].

В программе коррекционных мероприятий особое место занимает консультирование родителей, педагогов, позволяющее взрослым лучше понять половозрастные и индивидуально-психологические особенности подростков, подвергнуть критическому самоанализу свои педагогические действия. При этом важно помнить, что наибольшая вероятность осложнений в отклонениях взрослого и ребенка появляются в кризисные периоды развития, когда в связи с появлением психологических новообразований происходят разные скачкообразные изменения в психике и личности подростка, в его отношениях с окружающими, что не всегда учитывается родителями. В данном случае нужно помочь родителям определить, какие именно свойства ребенка необходимо учитывать, не стремясь к их «переделке», какие можно корректировать и развивать.

Таким образом, проблема трудных учащихся – одна из центральных психолого-педагогических проблем. Огромная общественная важность ее становится особенно очевидной в период кризиса всего общества. Работа психолога с трудными подростками является одной из сложнейших направлений в профессиональной деятельности и в тоже время актуальной. Психологическое благополучие подростков во многом зависит от того, насколько своевременно будет оказана психологическая помощь и поддержка трудным подросткам и их семьям. Поэтому важно своевременно диагностировать проблему возникновения трудностей, а также проводить консультационную и коррекционную работы с трудными подростками и их родителями.

Список литературы:

- Бойко, В.В. Трудные характеры подростков: развитие, выявление, помощь. СПб, «Сударыня», 1998.

- Мошкова,И.Н.Духовные и психолого-педагогические аспекты работы с трудными детьми // Информационные материалы Круглого стола по религиозному образованию и диаконии ttp://www.rondtb.msk.ru/info/ru/problem_children_ru.htm

- Степанов, В.Г.Психология трудных школьников: Учеб.пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2001. С. 113.

- ПетрунекВ. П., ТаранЛ. Я. Младший школьник: Заметки врачей-психоневрологов. – М., 1981. С. 44.

- Рабочая книга школьного психолога/ И.В.Дубровина, М.К.Акимова, Е.М.Борисова и др.; Под ред. И.В.Дубровиной. – М.: Просвещение, 1991.

Работа школьного психолога с «трудными» детьми | Проект (5, 6, 7, 8, 9, 10 класс) на тему:

ПРОГРАММА

работы педагога-психолога

МБОУ «Новопортовская школа-интернат имени Л.В.Лапцуя»

с детьми «группы риска»

Кто-то, когда-то, должен ответить,

Высветив правду, истину вскрыв,

Что же такое – трудные дети?

Вечный вопрос и больной как нарыв.

Вот он сидит перед нами, глядите,

Сжался пружиной, отчаялся он,

Словно стена без дверей и без окон.

Вот они, главные истины эти:

Поздно заметили… поздно учли…

Нет! Не рождаются трудные дети!

Просто им вовремя не помогли.

(С. Давидович)

Педагогическая запущенность – это часть общей социальной запущенности. Если поставить вопрос так: виноваты ли только семья и школа в асоциальном поведении детей, то ответ будет отрицательный; виновато общество, не предоставляющие возможностей для нормального функционирования социальных институтов.

Дети зачастую отражают образ жизни отцов и матерей. Среди причин, порождающих «трудных» подростков, можно выделить следующие:

· отсутствие целенаправленной воспитательной работы с детьми с ранних лет;

· незнание их интересов и потребностей;

· политическая, социально-экономическая и экологическая нестабильность;

· усиление влияния псевдокультуры;

· неблагоприятные семейно-бытовые отношения;

· отсутствие контроля за поведением детей, безнадзорность, невнимание к детям;

· чрезмерное попустительство или жестокость наказания за совершенные проступки;

· сверхзанятость родителей в сфере общественного производства и частного предпринимательства;

· «эпидемия» разводов;

· потеря эмоциональных контактов с детьми.

Социальная и педагогическая запущенность детей развивается на фоне равнодушного, невнимательного отношения к ним окружающих, родителей, учителей, общественности. Это равнодушие дети глубоко переживают как своё одиночество, ненужность, заброшенность, отверженность. Возникает чувство протеста по отношению ко всему миру, взрослым, коллективу. Ребёнок ищет новые формы самоутверждения, и обычно выбирает те, которые являются неэтичными и даже противоправными.

Большую часть жизни в период с 7 до 17 лет ребенок проводит в школе. Система работы школы должна быть направлена на предупреждение асоциального поведения, коррекции личности трудного ребенка, помощи ему в самоутверждении.

Педагогически запущенных детей можно классифицировать по разным признакам:

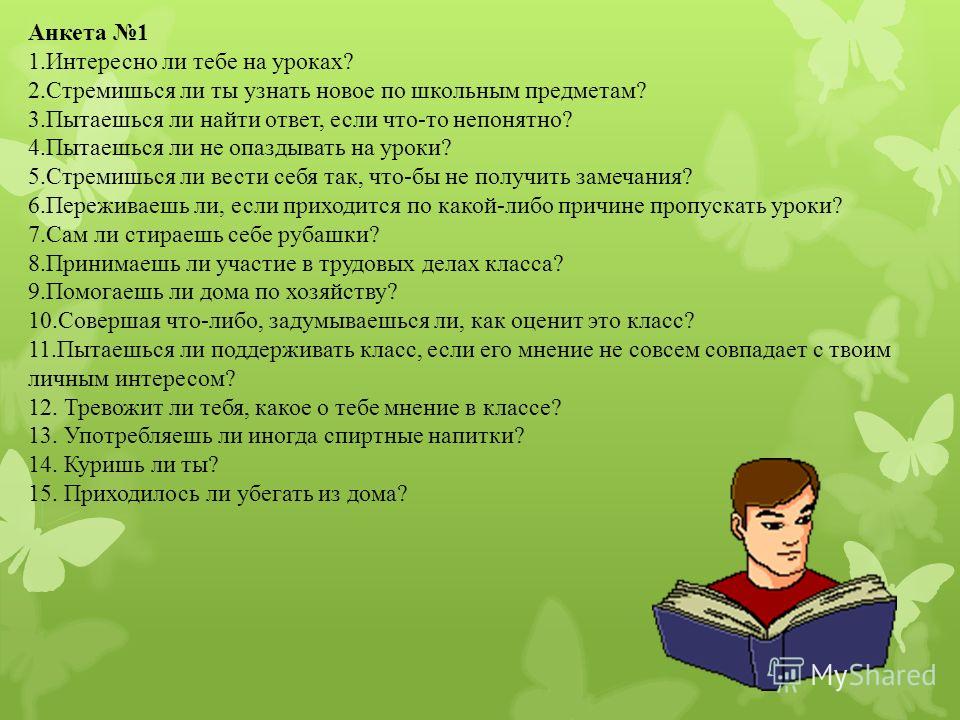

Система работы школьного психолога с учащимися «группы риска» представляется в таком виде:

На первом этапе работы с такими подростками педагогическая диагностика помогает выяснить причины возникновения трудновоспитуемости, воспитательные возможности семьи и школы, неблагоприятные условия, типичное и своеобразное в духовном мире подростка, уровень его педагогической запущенности, положительные качества, на которые следует опираться в перевоспитании.

Изучение причин трудновоспитуемости проводится по следующей схеме:

· что искажено в духовном мире подростка в наибольшей мере и под влиянием каких причин;

· какие неблагоприятные условия существуют в данный момент;

· с какими отрицательными обстоятельствами может справиться сам воспитанник, а какие следует устранить с помощью семьи и общественности;

· были ли допущены педагогические ошибки по отношению к подростку и как их исправить.

После изучения школьника необходимо установить с ним взаимоприемлемый контакт, используя при этом разнообразные методы и приемы педагогического взаимодействия, а также методы перевоспитания.

Второй этап связан с процессом перевоспитания, который предполагает использование методов воспитания. Ведущим условием действенности специфических методов перевоспитания выступает воспитание в коллективе, взаимовоспитание, а также самовоспитание.

На третьем этапе индивидуальной работы на основе установленного результатов диагностики психолог проектирует развитие ценностной ориентации, личностных свойств и качеств школьника. Проектирование развития личности основывается на сравнении наличного уровня развития личности учащегося с идеальным и осуществляется в процессе составления дифференцированных и индивидуальных программ воспитания и самовоспитания подростка. Работа с личностью отдельного учащегося предполагает также знание психологом особенностей всего класса, так как личность ярче всего проявляется в коллективных отношениях, в общей деятельности.

Проектирование развития личности основывается на сравнении наличного уровня развития личности учащегося с идеальным и осуществляется в процессе составления дифференцированных и индивидуальных программ воспитания и самовоспитания подростка. Работа с личностью отдельного учащегося предполагает также знание психологом особенностей всего класса, так как личность ярче всего проявляется в коллективных отношениях, в общей деятельности.

На четвертом этапе продолжается индивидуальная работа с социальным окружением школьника, позволяющая определить систему воспитательных воздействий с учетом уровня развития конкретного ученика, его возможностей, способностей, особенностей характера, содержания личностных отношений и потребностей. Для данного этапа характерно использование общих методов воспитания, хотя выбор и система их относительно конкретной личности согласуются с ее индивидуальными особенностями и программой ее развития. Вместе с тем, широко применяются методы индивидуального педагогического воздействия: требование, перспектива, общественное мнение, оценка и самооценка, поощрение и наказание.

Заключительным, пятым этапом индивидуальной работы с трудными подростками является корректирование. Коррекция – это способ педагогического воздействия на личность, способствующий исправлению ее развития, закреплению позитивных или преодолению негативных качеств. Корректирование дает возможность уточнить или пересмотреть избранные методы и формы деятельности. Оно завершает индивидуализацию коррекционного процесса и опирается на его результаты. Наиболее эффективными методами и приемами корректирования являются наблюдение и самонаблюдение, анализ и оценка, самооценка и переоценка, контроль и самоконтроль. Все эти методы и приёмы используются в комплексе с учетом результатов индивидуальной работы с учащимися.

Модель работы психолога с подростками имеет свои особенности и предполагает многообразие методов работы, гибкость, выделение основных приоритетов исходя из возрастных особенностей.

Принципы работы психолога с подростками «группы риска»:

- Диагностический;

- Консультативный;

- Профилактический;

- Коррекционно-развивающий с элементами терапевтических техник.

Специфика индивидуально-коррекционной работы с младшими школьниками заключается в том, что:

1. Ребенок не может обнаружить и заявить о своих проблемах, обычно это делает кто-то из взрослых.

2. Необходима заинтересованность ребенка в избавлении от психологических проблем.

3. Ребенок зачастую не обладает достаточной рефлексией, что безусловно усложняет работу психолога.

Если обращение происходит на почве отношений родителя и ребенка, то здесь существует несколько путей работы:

- работа непосредственно с ребенком;

- работа с семьей как с единым организмом;

- повышение социально-психологической компетенции родителей.

Установление доверительных отношений с большинством подростков является более трудным, чем с детьми младшего возраста и взрослого человека в том числе, в особенности, если подросток пришел к психологу не по собственной инициативе, а по направлению взрослого.

Недоверие подростка к психологу обусловлено отсутствием у него необходимости психологической работы. В отличие от взрослых, его самого устраивают те защитные модели поведения, которые выработаны у него в течение этапа взросления. Нередко для проведения изменений приходится сталкиваться с глубокими, затрагивающими «больную» тему чувствами, из-за чего подросток отказывается от дальнейшей работы с психологом. Потому важным фактором работы, занимающим продолжительное время, является установление согласия подростка на сотрудничество с психологом.

В отличие от взрослых, его самого устраивают те защитные модели поведения, которые выработаны у него в течение этапа взросления. Нередко для проведения изменений приходится сталкиваться с глубокими, затрагивающими «больную» тему чувствами, из-за чего подросток отказывается от дальнейшей работы с психологом. Потому важным фактором работы, занимающим продолжительное время, является установление согласия подростка на сотрудничество с психологом.

Методы работы психолога с детьми «группы риска» включают в себя:

- Психоаналитическая психотерапия;

- Принцип диалогического общения;

- Равноправные отношения, с целью совместного изучения четкой ситуации и ее разрешения.

Все вышеперечисленные аспекты входят в индивидуально-коррекционную работу с подростками, начиная в возрасте от 10-11 лет. Большинство проблем подросткового периода устраняется путем повышения самооценки ребенка и исследование изменений, происходящих в его духовном мире и в отношениях с окружающими.

Диагностическая работа психолога с подростками предполагает:

- Исследование познавательной сферы школьников;

- Диагностику способности к обучению;

- Выявление тревожности у подростков;

- Исследование самооценки и особенностей личности подростка;

- Оценка воли и мотивации подростков;

- Исследования интересов, способностей и склонностей подростка в профессиональном плане.

- Психологическое консультирование, в ходе которого используется индивидуальный подход к подростку. Цель – разрешение проблем подростка за счет преодоления психологических затруднений.

Коррекционная работа с ребёнком «группы риска» предполагает выявление неблагополучия в системе отношений со взрослыми и сверстниками, а также устранении проблем социальной ситуации, укрепление самооценки и уверенности в себе, ориентации на изменения в личностном плане, а также обучение контролировать свои деструктивные эмоции/чувства и использовать их как ресурс для решение трудных жизненных ситуаций.

Работа психолога с трудными подростками ориентирована и на взрослых. У родителей, у значимых взрослых для подростка так же должно быть желание на изменения себя и своего отношения к трудной семейной ситуации, которая сложилась между взрослым и подростком.

В социальном смысле среда обитания ребенка определена достаточно ясно: родитель — ребенок — учитель.

Данная программа предусматривает оказание помощи учащемуся при одновременной работе с родителями, детьми и педагогами.

Объектом работы в рамках данной программы является социально дезадаптированный ребенок и подросток, для которого значимыми могут быть только конструктивные контакты со взрослыми, контакты — адекватные и взаимные.

Школьный психолог в рамках данной программы работает с отдельной личностью, с отдельным ребенком, а если с группой, то небольшой, если с семьей, то с каждой в отдельности. Основная цель — это психологическая и социальная защита ребёнка или подростка «группы риска», оказание ему психологической, социальной помощи, умение организовать его обучение, его реабилитацию и адаптацию в обществе.

Задачи для терапевтов, работающих с подростками

В лечебных центрах Evolve наша миссия состоит в том, чтобы поддерживать подростков с проблемами психического здоровья, алкоголизма и/или употребления психоактивных веществ. Наши врачи стремятся помочь каждому из наших подростков построить достойную жизнь, несмотря на трудности, с которыми они сталкиваются. Связаны ли эти проблемы с эмоциональными расстройствами/нарушениями регуляции, вызывающим/прерывающим жизнь поведением или беспорядочным употреблением алкоголя или наркотиков, клиницисты Evolve работают с подростками, потому что в глубине души они чувствуют, что им самое место, и считают, что подростки – это население для кого их клинические навыки и инстинкты будут иметь наибольшее значение.

Это наша позиция по умолчанию: мы любим наших подростков и используем каждую каплю нашей энергии, все известные терапевтические техники и весь наш опыт, чтобы помочь им улучшить свою жизнь. В то же время мы понимаем, что множество факторов делают подростковую популяцию уникальной.

При таком понимании возникает вопрос: делают ли факторы, которые делают подростки уникальными, также сделать работу с ними более напряженной или сложной по сравнению с работой с другими группами населения?

Чтобы выяснить это, мы задали нашим врачам следующие вопросы в ходе опроса накануне праздников:

- Считаете ли вы, что работа с подростками вызывает больше стресса, чем работа с другими группами населения? Почему?

- Как вы думаете, какие еще факторы делают работу с подростками особенно стрессовой?

- Как врач, как вы практикуете уход за собой/справляетесь со стрессом, связанным с работой с подростками?

На этой неделе мы собрали их ответы и публикуем их ниже. Мы надеемся, что их выводы помогут другим терапевтам и клиницистам, работающим с подростками, потому что именно для них и предназначена эта статья: для наших коллег. Мы хотим, чтобы вы знали, что мы думаем о вас и о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь как о терапевтах, работающих с подростками, и мы также хотим, чтобы вы знали, что существует поддерживающее сообщество врачей-подростков — команда Evolve — готовых и желающих поделиться своим опытом. с тобой.

с тобой.

Что терапевты Evolve говорят о работе с подростками

Мы хотим предложить вам их ответы практически без редактирования и с минимальными комментариями, потому что мы хотим, чтобы вы услышали их голоса и их мнения такими, какие они есть, а не такими, какими мы хотим их видеть. быть. Мы хотим дать вам, так сказать, прямой товар, чтобы вы знали, что люди в нашей команде настоящие, прагматичные, и когда вы задаете им вопрос, они дают вам честный ответ. Это также наш способ предложить этот отказ от ответственности: некоторые из этих ответов непоколебимо прямолинейны.

После сказанного мы сразу же перейдем к первому вопросу:

Считаете ли вы, что работа с подростками вызывает больше стресса, чем работа с другими группами населения? Почему?

Наши терапевты разделились почти поровну по этому вопросу и краткому ответу на него. Примерно половина ответила «Нет», а примерно половина ответила «Да».

Вот пример того, что должны были сказать те, кто ответил «Нет»:

« Нет — я думаю, это зависит от конкретного клиента, а не от населения».

«Не обязательно. Я работал со взрослыми и пожилыми людьми в психиатрических больницах и амбулаторных учреждениях, и уровень стресса был довольно высоким».

«Нет, взрослые более упрямы и упрямы».

Как только вы найдете способ связаться с ними и установить взаимопонимание, с подростками будет легче работать, они станут более восприимчивыми и открытыми для изменений, чем взрослые».

«Нет, единственное, что напрягает, — это иметь дело с помогающими родителями».

[Это один из «непоколебимо прямых» ответов, о которых мы вас предупреждали. Будут и другие.]

«Нет, я считаю, что работа с подростками полезна, потому что они более открыты для долгосрочных изменений ».

«На самом деле, я нахожу работу с подростками гораздо более творческой, волнующей и приятной, чем работа с другими группами населения. Я давно знаю, что это группа людей, которую я нахожу самой сложной и интересной, и надеюсь посвятить большую часть своей карьеры работе с подростками».

Вот пример того, что должны были сказать те, кто ответил «Да»:

«Да, из-за семейных систем вы работаете не только с одним клиентом, вы работаете со многими людьми, которые заботятся о благополучии подростка».

«Да. Выяснение того, что является типичным подростковым поведением, а что является проблемным поведением [является проблемой] , потому что они могут выглядеть очень похожими, например, перепады настроения, импульсивность и т. д.».

«Да! Им требуется больше творчества и гибкости в работе, чем маленьким детям или взрослым, поскольку они все еще развивают свое чувство собственного достоинства».

«Да, вы также должны работать с родителями и семейной системой. Что характерно для любой терапии, однако при работе с подростками есть дополнительный слой».

«Да, работа с подростками требует постоянной энергии и часто быстрого реагирования на кризисные ситуации. Для некоторых специалистов работа с подростками может быть более полезной. Время от времени наши сотрудники сталкиваются с травмирующими обстоятельствами, и им приходится сохранять надежду и беспристрастность при оказании поддержки нашим клиентам»

Время от времени наши сотрудники сталкиваются с травмирующими обстоятельствами, и им приходится сохранять надежду и беспристрастность при оказании поддержки нашим клиентам»

«Да, иногда, потому что мы работаем всей семьей. Родителям также необходимо внести изменения, чтобы помочь клиенту сохранить стабильность и выздоровление».

«Да, большинство из них не хотят проходить лечение, поэтому первоначальная основная задача заключается в том, чтобы привлечь их к терапии. Многих подростков принуждают к лечению их родители, а среди взрослого населения они могут отказаться от лечения, когда захотят».

Мы думаем, что эти ответы говорят сами за себя, однако отметим, что участие семьи — это аспект обращения с подростками, который создает как проблемы, так и возможности. Проблемы возникают, когда родители сопротивляются или сомневаются в законности или эффективности элементов лечения их подростка. Возможности появляются, когда родители принимают свою роль в процессе лечения и готовы учиться, расти и меняться вместе со своими подростками.

К сведению, подавляющее большинство родителей Evolve относятся ко второй категории и полностью поддерживают своих подростков и их терапевтов в процессе лечения.

Давайте перейдем к вопросу № 2:

Какие еще факторы, по вашему мнению, делают работу с подростками исключительно стрессовой?

Ответы на этот вопрос не были бинарными, как ответы на наш первый вопрос. Мы разделили их на три категории:

- Фаза развития — подростковый возраст — создает проблемы и добавляет уникальный уровень стресса.

- Родители и семейная динамика создают проблемы и добавляют уникальный уровень стресса.

- Другие факторы создают проблемы и добавляют уникальный уровень стресса.

Мы начнем с ответов тех, кто назвал подростковый возраст источником уникальных проблем или стресса. Вот что они сказали:

«Я думаю, что наблюдать за тем, как подростки борются с приливами и отливами, будучи подростком [тяжело]. [Наблюдение за подростками] борются с психическим заболеванием или злоупотреблением психоактивными веществами, что усложняет задачу для клиента. Быть врачом, наблюдающим за тем, как подростки преодолевают трудности, возникающие на этом этапе их жизни, утомительно, потому что вы так сильно хотите, по крайней мере, я, дать им понять, что все, что они чувствуют, пройдет, когда они вырастут. Однако вы знаете, что они не поверят в это, пока не испытают это на себе».

Быть врачом, наблюдающим за тем, как подростки преодолевают трудности, возникающие на этом этапе их жизни, утомительно, потому что вы так сильно хотите, по крайней мере, я, дать им понять, что все, что они чувствуют, пройдет, когда они вырастут. Однако вы знаете, что они не поверят в это, пока не испытают это на себе».

«Подростки пытаются открыть себя и не всегда готовы к переменам. [Когда подростки] вынуждены восстанавливаться, работать с [ними] сложно. Всегда легче, когда у тебя есть бай-ин подростка».

«Этап изменений — меньше заинтересованности или мотивации».

«Постоянные перепады настроения из-за гормонов и дисрегуляции».

«С точки зрения развития подростки более темпераментны и у них больше перепадов настроения».

«Самая напряженная часть работы с подростками в RTC [лечение в стационаре] , вероятно, должна заключаться в том, чтобы заставить их пройти курс лечения и добиться их выздоровления».

«Их колебания от готовности к своеволию».

«Это может быть непросто, поскольку у них нет полной автономии. Некоторые изменения не в их власти».

Вот ответы тех, кто назвал родителей и семейную динамику источником уникальных проблем или стресса. Мы повторим наш отказ от ответственности: некоторые из них непоколебимо просты и прямолинейны.

«Вы не только управляете психическим здоровьем/лечением подростка, но также решаете проблемы в рамках семейной системы, а также управляете динамикой и проблемами семьи».

«Семейная работа может быть трудной. Найти золотую середину для родителей и подростков может быть сложно, когда доверие в семье подорвано».

«Я считаю работу с подростками сложной задачей, потому что вы должны управлять не только поведением, мешающим лечению, но и поведением их родителей».

«Их родители».

«Их родители/опекуны!»

«Когда они своевольны и работают с трудными родителями».

«Работа с родителями и попытки внести позитивные изменения в семейную систему для содействия выздоровлению».

[Мы говорили вам, что они будут прямыми.]

Вот ответы тех, кто назвал «другие» факторы источником проблем или стресса:

«Культура самоубийств».

«Отправлять их в больницу может быть стрессом, потому что вы всегда хотите для них самого лучшего и не будете [всегда] знать, что с ними произойдет после того, как они покинут программу».

«Вы должны немного больше рассказать о себе, чтобы установить взаимопонимание и сохранить границы. Это сложно!»

«Они могут чувствовать, что цели слишком труднодостижимы и слишком далеко в будущем. Иногда в жизнь, достойную того, чтобы жить, труднее поверить, когда все, что ты знаешь, это психическое заболевание».

Мы уделим время первому ответу, «культуре самоубийства», поскольку остальные говорят сами за себя. Как терапевт, читающий это, вы точно знаете, о чем мы говорим: об эффекте заражения самоубийством. Это явление усугубляется такими шоу, как «13 причин почему», и склонностью подростков в социальных сетях прославлять самоубийство. Для получения дополнительной информации по этой теме, пожалуйста, прочитайте наши статьи «Эффект заражения суицидом у подростков» и «Отчет об исследовании: подростки, которые наносят себе вред, часто учатся у друзей».

Это явление усугубляется такими шоу, как «13 причин почему», и склонностью подростков в социальных сетях прославлять самоубийство. Для получения дополнительной информации по этой теме, пожалуйста, прочитайте наши статьи «Эффект заражения суицидом у подростков» и «Отчет об исследовании: подростки, которые наносят себе вред, часто учатся у друзей».

Как наши терапевты заботятся о себе

Одна вещь, которую мы не упомянули о работе с подростками, уже известна большинству таких терапевтов, как вы. Подростки чуют неискренность за версту. Вот почему наши терапевты не только говорят, но и ходят пешком, как вы увидите ниже. Специалисты в области психического здоровья, такие как вы и мы, делают все возможное, чтобы наши подростки и их родители научились заботиться о себе. Мы уговариваем, мы убеждаем, мы уговариваем, мы торгуемся, мы умоляем – но, прежде всего, мы подаем хороший пример.

Наши терапевты обучают наших подростков эффективным навыкам ухода за собой, потому что они знают, насколько они ценны в своей жизни. Когда вы читаете ответы на наш последний вопрос — , как врач, как вы практикуете уход за собой/справляетесь со стрессом, связанным с работой с подростками? — вы увидите многое из того, что вы советуете делать своим клиентам-подросткам. Вероятно, вы также узнаете некоторые вещи, которые вы делаете для себя, и вы можете найти идею или две, чтобы интегрировать их в свой собственный режим ухода за собой.

Когда вы читаете ответы на наш последний вопрос — , как врач, как вы практикуете уход за собой/справляетесь со стрессом, связанным с работой с подростками? — вы увидите многое из того, что вы советуете делать своим клиентам-подросткам. Вероятно, вы также узнаете некоторые вещи, которые вы делаете для себя, и вы можете найти идею или две, чтобы интегрировать их в свой собственный режим ухода за собой.

Вот что делают наши врачи, чтобы справиться со стрессом на работе:

«Я постоянно ищу знания (читаю, исследую, сотрудничаю, слушаю). Я очень близок с выбранной мной семьей и моими питомцами, что помогает [предотвратить] выгорание ».

«Остальное. Тренировка. Позаботься о моей коже. Получите массаж. Писать.»

«Разделить на части, установить здоровые границы».

«Общайтесь, тренируйтесь и смейтесь с коллегами».

«Я бегаю почти каждый день, оставляю телефон дома, когда иду на прогулку, и провожу время со своими близкими».

«Проводи время с близкими, гуляй и общайся с коллегами».

«Попробуйте найти способ сбалансировать работу и личную жизнь и создать режим, включающий заботу о себе. Это очень трудно сделать».

«Отдайте предпочтение моим собственным навыкам ABC-PLEASE».

[Если вы терапевт ДПТ, вы знаете, что такое навыки ABC-PLEASE. Если вы никогда о них не слышали, ознакомьтесь с нашими статьями здесь и здесь.]

«Я наполняю свое ведро, уделяя себе немного времени. Это может быть перерыв от бумажной работы или поедание вкусного угощения. По выходным это означает проводить время с семьей и друзьями. Даже если это означает Zoom или FaceTime».

«Каждую ночь я уделяю первоочередное внимание хорошему сну, посещаю своего терапевта и каждое утро гуляю со своими собаками».

«Сотрудничество с коллегами, массаж/уход за лицом, общение с друзьями».

«Когда COVID-19нет, время с друзьями и семьей, а также поездки на выходные, когда не по вызову».

«Я бегаю, тренируюсь. и проводить время с семьей».

«Проведите время с семьей и друзьями, дважды в день применяйте режим ухода за кожей и еженедельные маски».

«Я разговариваю со своим директором программы и моим ко-терапевтом. Я практикую заботу о себе, играя со своей собакой».

Мы думаем, что это хорошая нота для завершения. Чтобы уменьшить стресс на работе, один из наших терапевтов обсуждает проблемы с коллегами, а затем идет домой и проводит время со своим пушистым четвероногим другом. Конечно, существуют более сложные подходы к уходу за собой. Но нам нравится это, потому что оно простое и воспроизводимое — два важных элемента любой процедуры ухода за собой.

Наконец, мы хотели бы поблагодарить вас, как нашего коллегу по поведенческому здоровью подростков, за то, что вы нашли время, чтобы прочитать эту статью. Мы старались не мешать, насколько это возможно, при редактировании. Мы хотели, чтобы наши клиницисты говорили с вами, клиницист с клиницистом, не приукрашивая их слова и не изменяя их в маркетинговых целях. В духе открытого и честного сотрудничества мы рекомендуем вам связаться с нами. Если у вас есть отношения с Evolve, мы хотим улучшить их. И если вы никогда не работали с нами раньше, мы хотим построить отношения и учиться у вас, чтобы мы могли лучше обслуживать и поддерживать наших подростков.

В духе открытого и честного сотрудничества мы рекомендуем вам связаться с нами. Если у вас есть отношения с Evolve, мы хотим улучшить их. И если вы никогда не работали с нами раньше, мы хотим построить отношения и учиться у вас, чтобы мы могли лучше обслуживать и поддерживать наших подростков.

И еще:

С Новым Годом!

Центры лечения Evolve

Центры лечения подростков Evolve расположены по всей Калифорнии и предлагают подросткам в возрасте от 12 до 17 лет поведенческую помощь самого высокого уровня, борющуюся с проблемами психического здоровья или злоупотреблением психоактивными веществами.

Специалисты в области психического здоровья для подростков

Специалисты, занимающиеся оказанием психиатрической помощи детям дошкольного возраста и подросткам

Если у вашего ребенка проблемы с психическим здоровьем, он может обратиться к специалисту в области психического здоровья с квалификацией в таких областях, как психиатрия, социальная работа, консультирование , психология или трудотерапия. Ваш ребенок также может посещать специалистов в области образования и работы с молодежью.

Ваш ребенок также может посещать специалистов в области образования и работы с молодежью.

Ваш ребенок может работать с некоторыми специалистами в течение короткого времени, а с другими иметь долгосрочные отношения.

Вот основные специалисты, с которыми вы и ваш ребенок можете столкнуться. Вы можете обнаружить, что профессионалы предлагают дублирующие друг друга услуги. Например, консультации предлагают и психиатры, и психологи.

Врачи общей практики и психическое здоровье подростков

Ваш врач общей практики часто является первым, с кем можно поговорить, если вас беспокоит психическое здоровье вашего ребенка. Многие люди начинают с того, что обращаются к своим врачам общей практики для первоначальной оценки и направления к специалистам в области психического здоровья подростков, таким как психиатры, психологи, социальные работники или эрготерапевты.

Многие дети дошкольного возраста и подростки рады видеть своего семейного врача общей практики, но другие могут захотеть посетить других врачей. Стоит найти врача общей практики, который проявляет особый интерес к подростковому возрасту и с которым вашему ребенку будет комфортно. Некоторые врачи общей практики также прошли дополнительное обучение в области психического здоровья.

Стоит найти врача общей практики, который проявляет особый интерес к подростковому возрасту и с которым вашему ребенку будет комфортно. Некоторые врачи общей практики также прошли дополнительное обучение в области психического здоровья.

Когда вы найдете подходящего врача общей практики, вы сможете узнать друг друга и поговорить откровенно. Врач общей практики, у которого есть подробная история болезни вашего ребенка, может гораздо легче поставить диагноз и порекомендовать правильный план лечения.

Когда ваш ребенок подрастет, он может предпочесть посещать врача общей практики без вас. Вы можете помочь своему ребенку сделать шаг к самостоятельному посещению врача общей практики.

Консультанты по вопросам психического здоровья подростков

Ваш ребенок может обратиться к консультанту, который поможет ему решить проблемы, понять чувства и совладать с ними или составить планы на будущее.

Некоторые консультанты имеют официальную квалификацию в области консультирования, а некоторые могут иметь опыт преподавания, ухода за больными, социальной работы или трудотерапии.

Стоит проверить профессиональный опыт любых консультантов, которые вас интересуют для вашего ребенка. И неплохо было бы найти консультанта со специальной подготовкой по работе с детьми и подростками.

Эрготерапевты и психическое здоровье подростков

Ваш ребенок может обратиться к эрготерапевту, который поможет ему справляться с повседневной деятельностью и проблемами психического здоровья . Эрготерапевты обучены оценивать, как кто-то справляется с повседневными задачами.

Эрготерапевт может помочь вашему ребенку развить навыки самообслуживания, организационные и социальные навыки. Они также могут помочь вашему ребенку получить мотивацию и управлять своими эмоциями.

Психиатры и психическое здоровье подростков

Некоторые психические расстройства серьезно влияют на повседневную жизнь или особенно трудно поддаются лечению. Эти проблемы включают серьезные расстройства настроения, сильную тревогу и психотические расстройства . Если у вашего ребенка есть одно из этих состояний, он может обратиться к детскому и подростковому психиатру.

Если у вашего ребенка есть одно из этих состояний, он может обратиться к детскому и подростковому психиатру.

Разные психиатры используют разные методы лечения. Они могут включать:

- семейную терапию и консультирование родителей

- психотерапию, т. е. разговоры о проблемах и чувствах

- лекарства, например, антидепрессанты или стабилизаторы настроения

- комбинацию вышеперечисленного.

Психологи и психическое здоровье подростков

Многие психологи работают непосредственно с молодыми людьми, помогая им найти лучшие способы справляться или управлять некоторыми аспектами своей жизни .

Если у вашего ребенка есть проблемы с психическим здоровьем, он может обратиться к психологу для:

- консультирования, чтобы помочь ему справиться с такими проблемами, как школа или учеба, образ тела, отношения или стресс

- диагностика и лечение психических расстройств, таких как депрессия или тревога, хотя психолог не сможет назначить лекарство.

Школьные психологи или консультанты по вопросам психического здоровья подростков

Большинство государственных и частных школ Австралии имеют доступ к школьным психологам или консультантам.

Если вашему ребенку нужно поговорить с кем-то в школе , он может обратиться к школьному консультанту. Консультант может поддержать социальное и эмоциональное благополучие вашего ребенка и его успеваемость.

Консультант может поговорить о проблемах вашего ребенка и разработать вместе с ним план оказания помощи. Консультант также может направить вашего ребенка к другим специалистам в области здравоохранения.

С согласия вашего ребенка школьные психологи и консультанты могут работать вместе с вами, учителями вашего ребенка и любыми другими специалистами, которых посещает ваш ребенок. Вы можете записаться на прием к школьному консультанту, чтобы поговорить о поддержке вашего ребенка.

Например, если ваш ребенок лечится от психического заболевания, школьные консультанты могут помочь организовать специальные условия во время экзамена.