Функции семьи | Электронная библиотека

Социальная работа / Методика социальной работы с семьей / Функции семьи

Ученые выделяют различные функции семьи. К основным функциям семьи относятся:

· социализирующая;

· репродуктивная;

· хозяйственно-экономическая;

· воспитательная;

· коммуникативную;

· организованного досуга семьи;

· производительно-трудовая.

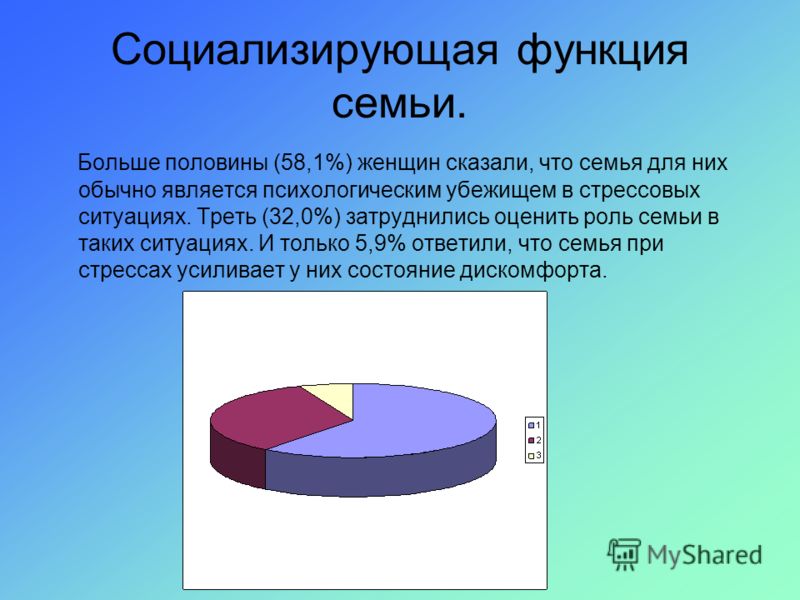

Социализирующая функция включает в себя:

· обеспечение физического и эмоционального развития человека;

· формирование психологического пола ребенка, т.е. обеспечение процесса половой типизации, благодаря которому ребенок усваивает атрибуты приписываемого ему пола: набор личностных характеристик, особенности эмоциональных реакций, поведенческие образцы и т.д.;

· умственное развитие ребенка;

· обеспечение овладения человеком социальными нормами;

· рекреационную и психотерапевтическую функцию, смысл которой заключается в том, что семья должна быть той нишей, где человек мог бы чувствовать себя абсолютно защищенным, быть абсолютно принятым, несмотря на его статус, внешность, жизненные успехи, финансовое положение и т.

· формирование у ребенка фундаментальных ценностных ориентаций.

Репродуктивная функция семьи состоит в воспроизводстве жизни, продолжении человеческого рода. Семья одновременно принимает участие не только в количественном, но и в качественном воспроизводстве населения. Это, прежде всего, связано с приобщением нового поколения к научно-культурным достижениям человечества, с поддержанием его здоровья.

Хозяйственно-экономическая функция включает в себя: участие в общественном производстве, ведение домашнего хозяйства, накопление частносемейного имущества и обеспечение его наследования, формирование семейного бюджета, организацию потребительской деятельности.

Воспитательная функция семьи является одной из важнейших, имеет три направления:

1) передачу взрослыми (матерью, отцом, дедушкой, бабушкой и др.) накопленного социального опыта детям;

2) систематическое воспитательное воздействие семейного коллектива на каждого члена семьи в течение всей жизни;

3) постоянное влияние детей на родителей (и других членов семьи), побуждающее взрослых активно заниматься самовоспитанием.

В последнее время социологи и психологи все чаще отмечают коммуникативную функцию семьи.

Основным ее компонентом является организация внутрисемейного общения, которое оказывает сильное влияние на все стороны жизни семьи. Для внутрисемейного общения характерны особая доверительность, поиск моральной защиты, сопереживание, психофизиологический комфорт; это позволяет каждому члену семьи не скрывать свое эмоциональное состояние, а поделиться радостями, рассказать о неудачах, обидах, получить совет по самому интимному вопросу, восстанавливать и пополнять свои духовные силы.

Социальная роль функция организованного досуга семьи

Производительно-трудовая функция заключается в участии семьи в производстве средств жизнеобеспечения.

Следует отметить, что семья является первой и главной социальной группой, которая активно влияет на формирование личности ребенка. Являясь одним из важных факторов социального воздействия, конкретной социальной микросредой, семья оказывает влияние в целом на физическое, психическое и социальное развитие ребенка. Роль семьи состоит в постепенном введении ребенка в общество, чтобы его развитие шло сообразно природе ребенка и культуре страны, где он появился на свет. Обучение ребенка тому социальному опыту, который накопило человечество, культуре той страны, где он родился и растет, ее нравственным нормам, традициям народа – прямая функция родителей. Непосредственно опыт ребенка, приобретенный в семье, в младшем возрасте становится подчас единственным критерием отношения ребенка к окружающему миру, людям.

2. Функции культуры и их предназначение . Основы культурологии

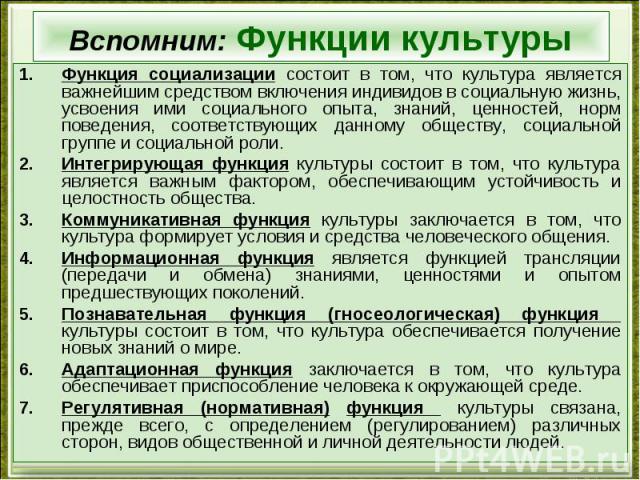

Теперь рассмотрим функции, которые культура в целом выполняет во всяком обществе. Функции культуры многообразны и они касаются правовых, этнопсихологических, религиозных и игровых функций культуры. Современные исследователи выделяют такие основные функции, как:

Функции культуры многообразны и они касаются правовых, этнопсихологических, религиозных и игровых функций культуры. Современные исследователи выделяют такие основные функции, как:

– адаптивная функция, не только способствовавшая адаптации человека к окружающей среде, но и обеспечивающая производство новых норм, ценностей, знаний;

– функция целеполагания,

– коммуникативная и интегративная функции, формирующие условия и средства человеческого общения и способствующие объединению социальных групп, народов и государств;

– социализирующая функция культуры, способствующая включению индивидуума в общественную жизнь, становлению его полноценным членом общества;

– рекреативная или компенсаторная функция культуры, регламентирующая способы снятия напряжения, накапливающиеся у людей в процессе повседневной деятельности, то есть определяющая формы отдыха, развлечения психологической разрядки;

– игровая функция культуры,

Необходимо рассмотреть более обстоятельно содержание каждой из этих функций.

I. Адаптация или приспособление животных и растений к окружающей среде осуществляется естественным образом. Человек адаптируется к природной и социальной среде совершенно иначе. Об этом как раз и рассказывает упоминаемый платоновский миф о Прометее и Эпиметее. Человек в силу своей биологической структуры и физиологических особенностей, чтобы выжить в естественной среде, должен был создавать вокруг себя искусственную культурную среду. Развитие культуры и явилось для человека той формой защиты, которой не наделила его природа.

1. Человек создал многообразие форм культуры, освоив север и юг, горные местности и долины, морские побережья и глубины материков, лесные, лесостепные и степные зоны. Это многообразие характеризовалось не только географическими и почвенно-климатическими условиями жизни, но и особенностями хозяйственной деятельности, психологией, способами мышления и образа жизни, бытовыми условиями, то есть характером жилищ, одежды, питания.

2. С эпохи Возрождения стало все более утверждаться новое понимание как роли человека, так и его отношения к окружающему миру. Человека стали рассматривать как активного творца, опиравшегося на безграничные силы собственного разума. Это и послужило теоретической подготовкой промышленной революции конца XVIII – нач. XX в., способствовавшей созданию индустриальной цивилизации. Важнейшими чертами этого нового этапа формирования человеком искусственной культурной среды стала унификация форм культурной жизни по крайней мере в Европе и Северной Америке. Вследствие этого разум человека становился все менее контролируемым, а растущая в связи с этим механизация и автоматизация производственной деятельности и распространение системы машин, тесно увязанных в одну технологическую цепочку, составляющих основу технократической культуры, все более вытесняли культуру гуманитарную.

3. В условиях унифицированной технократической культуры человек стал терять те защитные средства, которые возникли в условиях создания многообразных форм культурной жизни

4. Адаптивная функция культуры предусматривает также производство новых форм ценностей и знаний. В первобытном обществе такой формой служил миф, помогавший людям адаптироваться и узнавать окружающую природу. В древних цивилизациях миф служил важнейшим источником для выработки религиозных и светских знаний.

Так, у греков и римлян преимущественная роль принадлежала светским знаниям.

Важно отметить, что характерной чертой светской культуры является новаторство, как в способах познания, так и в образе жизни, реализуемое посредством открытий, экспериментов, творческой деятельности. Что же касается религиозной культуры, то ее система ценностей скована традиционализмом и господствующей религиозной идеологией, поэтому новаторство и модернизация осуществляются в ней гораздо медленней. Обновление религиозных знаний чаще всего не выходит за рамки репродуцирования имевших место в прошлом традиций.

Особенностью современного состояния адаптивной функции не только светской, но и религиозной культуры является, прежде всего, революционный бум в сфере информационных услуг.

II. Рассмотрим теперь функции хранения и передачи культуры и воспроизводства духовного процесса.

1. Культура – это связующая нить цивилизаций и вместе с тем социальная память, сохраняющая и передающая накопленный опыт человечества. Своеобразие культурной памяти в том, что она аккумулирует не только положительный, но и отрицательный опыт прежних цивилизаций. Поэтому человечество за многие тысячелетия своей истории не смогло отказаться от повторения ошибок прошлого. Еще более опасным является вмешательство человека в культурную память, сопровождающееся искажением истории и культуры, подчинением их тотальной идеологизации. Это ведет к разрушению культурной памяти и к ликвидации культуры, что продемонстрировали в XX в. тоталитарные режимы национал-социализма и коммунизма. Однако полного уничтожения культуры быть не может до тех пор, пока сохраняется тип человека, сформировавшийся в течение нескольких миллионов лет развития и получивший название homo sapiens.

Культурная память, как и человеческая, имеет свойство восстанавливаться. Поэтому с падением тоталитарных режимов динамика культурной памяти ускоряется, расширяя спектр средств хранения, распространения и обработки информации, издается больше журналов и книг, появляются новые художественные и архитектурные памятники.

2. Наиболее значительные изменения претерпевает язык как важнейший инструмент культурной памяти и основное богатство культурного опыта.

Традиционный способ накопления и передачи различных видов культурологической информации посредством письменности достиг своего расцвета в древности в эпоху эллинизма. Ученые Александрийского мусейона, одного из крупнейших научных и культурных центров эллинистического мира, стремясь сохранить все накопленное культурное наследство и создавая так называемый Канон, отобрали лучшие произведения в области философии, различных, научных и правовых знаний, литературных жанров, искусства и т.д. Эти произведения переписывались в специальных мастерских скрипториях и хранились в библиотеках Афин, Родоса, Самоса, Александрии, Пергама и Рима. В раннехристианскую эпоху многое из того, что составляло Канон, было уничтожено, однако оставшиеся произведения попали в монастыри, где образованные монахи переписывали их, составляя рукописные списки. Эти произведения, найденные и собранные гуманистами XIV-XVI вв., составили фундамент и ценнейший кладезь европейской культуры Нового времени.

В раннехристианскую эпоху многое из того, что составляло Канон, было уничтожено, однако оставшиеся произведения попали в монастыри, где образованные монахи переписывали их, составляя рукописные списки. Эти произведения, найденные и собранные гуманистами XIV-XVI вв., составили фундамент и ценнейший кладезь европейской культуры Нового времени.

Указанный способ хранения и передачи информации, широко применялся также и в Новой Европе и достиг своего апогея в XIX в., когда на основе накопленного опыта вновь были выделены специфические разделы знаний в соответствии с характером предмета и его социальной значимостью. Рациональное расчленение информации в XIX в. способствовало развитию исторического, этического, философского, естественнонаучного, практически-политического, правового и др. видов знаний. Получили широкое распространение библиотеки.

3. Этот древнейший способ накопления и разделения, систематизации и передачи информации с помощью письменности, однако, имеет и целый ряд недостатков, главными среди которых являются ее рассеивание, значительная утрата и искажение.

Поэтому этот способ все менее стал удовлетворять современным задачам выработки новых знаний, их накопления и передачи потомкам. Именно в последние десятилетия произошло радикальное изменение принципов, что привело к информационной революции, открывающей путь в постиндустриальную цивилизацию.

Достижения микрокомпьютерной технологии позволили за 30 лет закодировать в электронные программы значительную часть накопленной человечеством информации за предшествующие тысячелетия своего существования. Формализация методов обработки данных и оперирования знаниями позволила не только ускорить технологические и управленческие процессы, освободить значительную часть людей от рутинных видов деятельности, но и преобразовать само производство знаний, создать индустрию знаний; а на ее основе технику с элементами интеллекта, так называемые «думающие машины».

Однако этот новый тип технического прогресса может иметь еще более отрицательные черты в силу непредсказуемых последствий, обусловленных развитием противоречия между человеком и «думающей машиной».

4. Ценности, знания, нормы и обычаи, составляющие содержание культуры воспроизводятся и передаются посредством преемственности. Механизм воспроизводства и передачи культурной деятельности называется традицией. Этот механизм обычно действует в традиционных культурах. Они основываются на коллективистском творчестве, где индивидуальная культурная деятельность поглощается коллективной. Как правило, это происходит в аграрных культурах.

В городских культурах и особенно в индустриальных обществах традиционная культура играет второстепенную роль, и все большее значение приобретает авторская культура, имеющая индивидуальную принадлежность. Поэтому традиция всегда связана с прошлыми культурными ценностями, а авторская культура современна.

Разрыв между традиционной и авторской культурами чреват негативными последствиями для развития общества. Носителями традиционной народной культуры является крестьянство. Полное исчезновение традиционной крестьянской культуры в результате социалистических и коммунистических преобразований ведет к нарушению диалектического единства традиционной и авторской культур и к развитию нравственного и культурного кризиса.

Поэтому сегодня исследователи стали большее внимание придавать традиционности. Появился термин «самобытность» для определения качественной характеристики общества. Поэтому термин «самобытность» рассматривается наравне с терминами независимость и суверенитет. Вместе с тем следует подчеркнуть, что абсолютизация самобытности столь же вредна как и ее отрицание, ибо это ведет к самоизоляции общества, к ограничению позитивных влияний извне, к желанию с помощью термина «самобытность» скрыть подлинную социально-экономическую, политическую и культурную отсталость.

III. Важной функцией культуры является функция целеполагания.

1. Как уже отмечалось выше, начиная со времен возникновения цивилизаций, религиозная и светская культура развивались параллельно, при этом религиозная культура нередко выдвигалась на передний план, но чаще оказывалась в тени светской. По этой причине для религиозной и светской культур характерна своя система ценностей, составляющая основу соответствующего целеполагания.

2. Важнейшая цель религиозной культуры – спасение человека как творения Божьего. Пути спасения: молитвы, поступки, соответствующие духовно-нравственным представлениям и понятиям, вероучительное и осознанное соблюдение заповедей и религиозных обрядов, любовь и поклонение Богу.

3. Светская культура основное внимание придает человеку, формируя его духовный мир, при этом она не отрицает и не отвергает религию, а рассматривает ее как сугубо личное дело каждого индивидуума. Главной целью светской культуры является формирование в человеке осознанной потребности постоянного совершенствования в духовной (в том числе интеллектуальной и нравственной) и материальной сферах жизни общества.

4. Успех культурного развития и полнота реализации целеполагания будут гарантированы, если достижение ценностной и целевой ориентаций осуществляется с помощью разумных и эффективных средств. Насилие, притеснения и обман не могут быть признаны как нормальные средства. Иными словами не должен торжествовать и господствовать принцип «цель оправдывает средства», даже если та или иная ценностная или целевая ориентация кажется на первый взгляд весьма выгодной и полезной для конкурентной социальной группы, государства или общества в целом, но будет очень болезненной и дискомфортной для индивидуума.

Иными словами не должен торжествовать и господствовать принцип «цель оправдывает средства», даже если та или иная ценностная или целевая ориентация кажется на первый взгляд весьма выгодной и полезной для конкурентной социальной группы, государства или общества в целом, но будет очень болезненной и дискомфортной для индивидуума.

IV. Особое место занимает коммуникативная функция культуры, поскольку люди в процессе любого вида деятельности вступают в общение друг c другом.

1. Складывается система коммуникаций, с помощью которой культура осуществляет интеграцию и дифференциацию общества и социальных групп, общества и личности. Для того, чтобы интеграция не превратилась в унификацию и сохранилась индивидуальность и самобытность отдельных личностей, групп и национальных культур, необходимо, чтобы система коммуникаций была нормативной и регулирующейся, способной нейтрализовать разрушительный потенциал самостоятельности каждой из единиц, участвующих в процессе интеграции, и направлять самостоятельные действия так, чтобы они усиливали друг друга, тем самым содействуя интеграции в целом. Иными словами только такая интеграция будет успешной, при которой индивидуальные особенности и самобытность отдельной личности, социальной группы, национальной культуры не подавляются и не унифицируются, а наоборот усиливаются дополняя друг друга, осуществляя ценностные и целевые ориентации, не противоречащие общему процессу интеграции.

Иными словами только такая интеграция будет успешной, при которой индивидуальные особенности и самобытность отдельной личности, социальной группы, национальной культуры не подавляются и не унифицируются, а наоборот усиливаются дополняя друг друга, осуществляя ценностные и целевые ориентации, не противоречащие общему процессу интеграции.

Каждый тип цивилизации имеет свою собственную систему коммуникационных средств. Смена цивилизаций не уничтожает появившиеся ранее коммуникативные средства. Они существуют параллельно с другими. Новое не отменяет старого, а лишь меняет соотношение способов коммуникации. Современные исследователи следующим образом классифицируют эти коммуникативные способы:

– традиционный, распространенный в локальной, в том числе сельской, среде, где все более или менее знают друг друга;

– функционально-ролевой тип коммуникации, развивающийся в широкой городской среде, предполагающей значительную дифференцию типов деятельности и образа жизни. В этом случае правила коммуникации соответствуют той роли, которую человек играет в данной системе деятельности. Отношения между людьми при таком типе коммуникации более формализованы.

В этом случае правила коммуникации соответствуют той роли, которую человек играет в данной системе деятельности. Отношения между людьми при таком типе коммуникации более формализованы.

Массовая коммуникация образуется в рамках индустриального общества и предполагает распространение информации одновременно среди большого числа людей, независимо от их социального статуса и места жительства. По мере развития новейших технологических средств, обеспечивающих высокую скорость и массовость поиска, обработки и распространения информации, совершается переход к постиндустриальной цивилизации и происходит усложнение и расширение массовых коммуникативных отношений за счет дальнейшего развития СМИ, теории просвещения, рекламы и введения новых информационных и коммуникативных технологий.

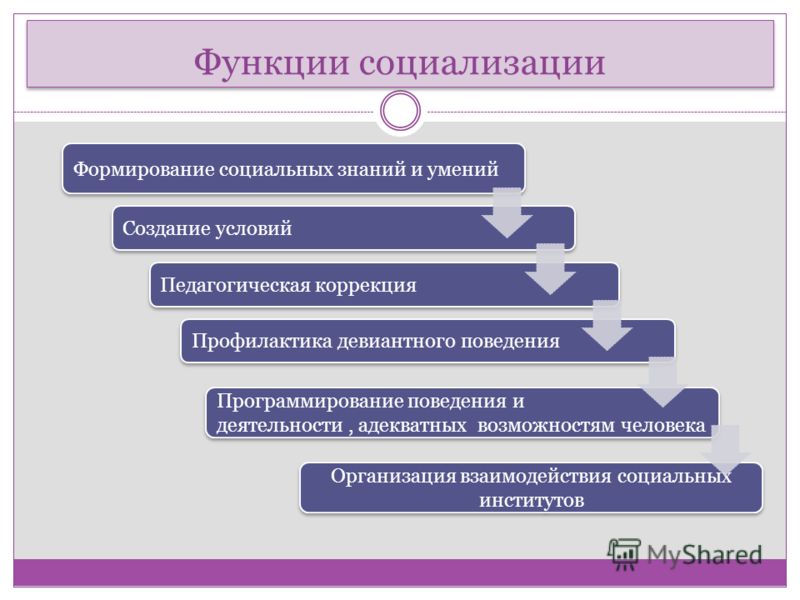

V. Большое значение имеет социализирующая функция культуры, способствующая включению индивидуума в общественную жизнь.

1. Значимость этой функции весьма велика, так как в условиях реализации культурных норм и ценностей, которая находит свое отражение в поведении и деятельности индивидуумов, часто возникает противоречие между личностью и обществом. Чтобы эти противоречия не приводили к анархии и конфликтам, необходимы регулярное и постоянное приучение индивидуумов к социальным ролям и нормативному поведению, усвоение ими позитивных мотиваций и освоение принятых в обществе норм и ценностей. В этом и заключается процесс социализации, важнейшими элементами которого являются просвещение, воспитание и образование, общение и самосознание. Огромную роль в процессе социализации играют семья, школа и вузы, армия, трудовые коллективы, неформальные группы и общественные организации.

Чтобы эти противоречия не приводили к анархии и конфликтам, необходимы регулярное и постоянное приучение индивидуумов к социальным ролям и нормативному поведению, усвоение ими позитивных мотиваций и освоение принятых в обществе норм и ценностей. В этом и заключается процесс социализации, важнейшими элементами которого являются просвещение, воспитание и образование, общение и самосознание. Огромную роль в процессе социализации играют семья, школа и вузы, армия, трудовые коллективы, неформальные группы и общественные организации.

2. Социализирующая функция культуры обнаруживалась в первобытных коллективах, когда юношей посвящали в число взрослых членов племени, мужчин-воинов, посредством обряда инициации, девочек готовили к будущей роли женщины-матери.

По мере усложнения социокультурной среды в эпоху цивилизации механизм социализации и его культурное обеспечение усложняются. Это связано вместе с тем со сменой или переоценкой ценностей, что особенно хорошо обнаруживается на примерах античной и европейской цивилизации. Так, в античности VIII–VI вв. до Р.Х. совершался переход от ценностей аристократических, обусловленных прежде всего принципом происхождения, к общедемократическим ценностям, для которых основой являлись имущественный ценз и богатство. В связи с этим менялись и механизмы социализации, изменялось содержание воспитания и самосознания, возникали новые образцы для подражания.

Так, в античности VIII–VI вв. до Р.Х. совершался переход от ценностей аристократических, обусловленных прежде всего принципом происхождения, к общедемократическим ценностям, для которых основой являлись имущественный ценз и богатство. В связи с этим менялись и механизмы социализации, изменялось содержание воспитания и самосознания, возникали новые образцы для подражания.

3. Европейская доиндустриальная цивилизация также пережила этот переход, правда, в других условиях и несколько иных формах. Так в Европе на протяжении многих веков аристократия составляла господствующий слой общества, укрепляла и поддерживала свой статус, опираясь прежде всего на происхождение, знатность рода. Поэтому все механизмы социализации в это время были связаны именно с ними. Однако по мере экономического развития общества стал наблюдаться упадок ведущей роли аристократии. Это привело к обострению социально—политических отношений, либерально-демократическим революциям, в результате которых утвердился капиталистический строй и получила развитие демократизация общества.

4. Типологически сходные процессы происходили не только в западной Европе, но и в России, только значительно позже, уже в XIX в. Свое художественное воплощение эти процессы получили в знаменитом романе Сервантеса «Дон Кихот» или в творчестве выдающихся русских писателей Салтыкова-Щедрина, Достоевского и Чехова. Позиции аристократии как в Европе, так и в России подрывались возвышением буржуазии, обладавшей экономическим капиталом, собственностью. Характерной чертой социальной и культурной жизни стран Западной Европы в XVII – нач. XIX вв. была борьба между правящей аристократий и буржуазией и постепенное вытеснение первой. Художественно-литературное описание этого процесса представлено творчеством выдающихся французских писателей Бальзака, Стендаля, Золя и др., а также английского писателя Ч. Диккенса.

С утверждением в Европе буржуазного общества богатство и собственность приобрели доминирующее значение как социокультурные ценности. Наряду с этим буржуазия вовсе не отказывалась от многих ценностей, которые были созданы в эпоху аристократии, ибо они обеспечивали духовную основу, защищавшую общество от бездушного рационализма и прагматизма. О том, насколько эти духовные культурные ценности старой аристократии воздействовали на структуру нового общества, можно судить по романам У. Теккерея, Дж. Голсуорси, О. Хаксли, Р. Киплинга, пьесам О. Уайльда и Б. Шоу.

Наряду с этим буржуазия вовсе не отказывалась от многих ценностей, которые были созданы в эпоху аристократии, ибо они обеспечивали духовную основу, защищавшую общество от бездушного рационализма и прагматизма. О том, насколько эти духовные культурные ценности старой аристократии воздействовали на структуру нового общества, можно судить по романам У. Теккерея, Дж. Голсуорси, О. Хаксли, Р. Киплинга, пьесам О. Уайльда и Б. Шоу.

В современных развитых обществах, прошедших этапы промышленной и информационной революций, соотношение старых духовных ценностей и новых экономических факторов не нарушается. Там, где сложились открытые демократические гражданские общества и правовые государства, процесс этих соотношений очень динамичный. В тех же обществах, где очень сильно влияние бюрократической номенклатуры, олигархической и клановой структуры, процесс развития демократии замедленный, нормы открытого гражданского общества и правового государства не сформировались, существует весьма заметный разрыв между гуманистическими духовными ценностями и экономическими факторами, при этом первые даже оказываются недоступны основной массе населения. Это относится к нашей стране и к тем странам, которые не преодолели негативные последствия тоталитарных режимов. Таким образом, социализирующая функция, способствует более быстрому процессу социализации личности и гуманизации всего общества.

Это относится к нашей стране и к тем странам, которые не преодолели негативные последствия тоталитарных режимов. Таким образом, социализирующая функция, способствует более быстрому процессу социализации личности и гуманизации всего общества.

VI. Древнейшей функцией культуры является функция, обеспечивающая реализацию отдельными индивидуумами или временными группами их досуга. Впервые концепция досуга была разработана Аристотелем, который использовал для этого термин schole, от которого происходят такие широко употребляемые понятия как школа и схоластика. Согласно Аристотелю, досуг (schole) является составной частью статуса гражданина. Он, будучи свободен от физических забот, вся тяжесть которых ложилась на плечи рабов, заполнял свой досуг интеллектуальной, политической, правовой и другой деятельностью. По этой причине исследователи рассматривают досуг как важнейшую черту античной цивилизации, называя ее досужей цивилизацией или цивилизацией досуга.

Сегодня эту функцию культуры называют компенсаторной или рекреативной, направленной на восстановление различных форм интеллектуальных усилий личности, необходимых ей для продолжения активного выполнения ею разного рода производственной и вообще полезной деятельности. В развитых в промышленном отношении странах свободные граждане освобождаются от тяжелого физического труда и рутинных операций с помощью роботов и электронно-вычислительной техники.

VII. Необходимо выделить также игровую функцию культуры. Игра – особенный вид культурной деятельности, в которой человек действует как свободный от природной зависимости и не подверженный никакому принуждению творящий субъект. Впервые концепцию игры как важного вида культурной деятельности стал рассматривать немецкий поэт-драматург и просветитель И. Ф. Шиллер (1759–1805). Эта идея нашла свое отражение в его «Письмах об эстетическом воспитании человека».

Современный известный культуролог И. Хейзинга рассматривал игру как наиболее существенное проявление человеческой природы. Игру следует отличать от обряда, ритуала, которые сопряжены с верой в высшее начало и требуют от человека подчинения условностям. Обряд и ритуал как религиозный вид деятельности эмоциональны по своей природе. Игра же как культурная деятельность рациональна, и создаваемая игровая реальность призвана развивать прежде всего разумные действия и поступки. Существует множество разновидностей игры: спортивная, развлекательная, интеллектуальная деловая, военная и т.д.

Хейзинга рассматривал игру как наиболее существенное проявление человеческой природы. Игру следует отличать от обряда, ритуала, которые сопряжены с верой в высшее начало и требуют от человека подчинения условностям. Обряд и ритуал как религиозный вид деятельности эмоциональны по своей природе. Игра же как культурная деятельность рациональна, и создаваемая игровая реальность призвана развивать прежде всего разумные действия и поступки. Существует множество разновидностей игры: спортивная, развлекательная, интеллектуальная деловая, военная и т.д.

Вопросы для самостоятельной подготовки и итогового контроля по теме: «Культура как общественное явление. Ее сущность и функции»

1. В чем заключаются достоинства и недостатки определения понятия «культура», данного Н. А. Бердяевым?

2. Каковы недостатки следующего определения понятия «культура»: «культура – это совокупность созданных тем или иным народом материальных и духовных ценностей»?

3. Чем обусловлено множество определений понятия «культура», и каковы особенности и в чем сущность авторского определения этого понятия?

Чем обусловлено множество определений понятия «культура», и каковы особенности и в чем сущность авторского определения этого понятия?

4. Что такое адаптивная функция культуры и какова ее связь с многообразием форм культуры?

5. Расскажите про функции хранения и передачи знаний?

6. Что собой представляет функция целеполагания культуры?

7. Расскажите про коммуникативную функцию культуры?

8. Социализирующая функция культуры и ее значение.

9. Что собой представляет досуг как функция культуры? 10. Каково содержание игровой функции культуры?

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Основная литература

1. Мамонтов С. П. Основы культурологи М., 1966, С. 96–104.

2. Кармин А. Культурология. Санкт-Петербург, 2001. С. 25–З1.

3. Садохин А. П. Культурология. М., 2012. С. 196–207.

Дополнительная литература

1. Строгецкий В. М. Теоретические основы культурологи. Часть 1: Античность и проблемы мировой культуры: Учебное пособие. Н. Новгород, 2009. С.16–26.

Н. Новгород, 2009. С.16–26.

2. Садохин А. П., Толстикова И. И. Культурология: Учебное пособие. М., 2011. С. 15–18.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Общение может улучшить когнитивные функции пожилых людей в повседневной жизни — ScienceDaily

Общение с другими важно для психического здоровья и благополучия, а также может помочь улучшить когнитивные функции, особенно у пожилых людей, согласно новому исследованию.

В исследовании под руководством Жуйсюэ Чжаояна, доцента-исследователя Центра здорового старения в Пенсильвании, исследователи обнаружили, что, когда взрослые в возрасте от 70 до 90 лет сообщали о более частых приятных социальных взаимодействиях, у них также улучшались когнитивные способности. в этот день и в следующие два.

Чжаоян сказал, что результаты, недавно опубликованные в журнале PLOS ONE , могут иметь особое значение сейчас из-за мер по смягчению последствий социального дистанцирования во время пандемии COVID-19.

«Наше исследование является одним из первых, показавших, что социальные взаимодействия в один день могут немедленно повлиять на ваши когнитивные способности в тот же день, а также в последующие дни», — сказал Чжаоян. «Тот факт, что мы обнаружили, что когнитивные преимущества приятных социальных взаимодействий могут проявляться в течение такого короткого периода времени, стал приятным сюрпризом и может стать многообещающей областью для будущих интервенционных исследований».

По данным Ассоциации Альцгеймера, более шести миллионов американцев в настоящее время живут с болезнью Альцгеймера, и ожидается, что к 2050 году это число вырастет почти до 13 миллионов. COVID-19 пандемия.

Чжаоян сказал, что без надежной лекарственной терапии очень важно найти способы помочь предотвратить эти состояния до того, как они достигнут клинической стадии.

«Болезнь Альцгеймера и другие деменции ложатся тяжелым бременем на пациентов, а также на их семьи и опекунов», — сказал Чжаоян. «Важно найти поддающиеся изменению факторы риска снижения когнитивных функций до того, как они перейдут в клиническую стадию болезни Альцгеймера. Социальная изоляция в более позднем возрасте — это один из факторов риска деменции, который мы также можем контролировать».

«Важно найти поддающиеся изменению факторы риска снижения когнитивных функций до того, как они перейдут в клиническую стадию болезни Альцгеймера. Социальная изоляция в более позднем возрасте — это один из факторов риска деменции, который мы также можем контролировать».

Для исследования исследователи использовали данные, собранные смартфонами в течение 16 дней на 312 пожилых людях. Участников пять раз в течение дня просили сообщить, сколько социальных взаимодействий у них было, с кем они общались и был ли это положительный или отрицательный опыт. Цифровые взаимодействия, такие как разговоры по телефону или текстовые сообщения, учитывались так же, как и личные.

Кроме того, после каждой регистрации участники проходили три мобильных когнитивных теста. Один был разработан для измерения скорости обработки и внимания, один измерял пространственную рабочую память и последний измерял привязку памяти к элементам внутри элемента.

Исследователи обнаружили , что , когда пожилые люди чаще общались с близкими людьми , особенно с друзьями , они лучше справлялись с этими когнитивными тестами , чем те , кто реже общался с близкими партнерами .

Они также обнаружили, что когда пожилые люди обычно не вступали в определенные социальные контакты, их когнитивные способности лучше проявлялись в те дни, когда у них был тот тип контактов, которого им не хватало. Например, если у человека обычно не было большого контакта с семьей, у него наблюдалось повышение познавательной способности в те дни, когда он больше, чем обычно, общался со своей семьей.

Чжаоян сказал, что, хотя исследование предполагает, что отсутствие общения может иметь негативные последствия для познания, оно также показывает возможность для будущих вмешательств.

«Наши результаты показывают, что отсутствие положительных социальных взаимодействий в повседневной жизни может быть критическим фактором риска снижения когнитивных функций в более позднем возрасте», — сказал Чжаоян. «Пожилые люди, которые относительно более лишены определенного опыта социального взаимодействия, потенциально могут извлечь наибольшую пользу из вмешательств, которые помогают «повысить» их обычный уровень социальных взаимодействий в повседневной жизни».

Мартин Дж. Сливински, штат Пенсильвания; Линн М. Мартайр, штат Пенсильвания; и Стейси Б. Скотт из Университета Стоуни-Брук в соавторстве с этой работой.

Как общение может улучшить работу мозга

Опубликовано Chris Corrigall 20 февраля 2019 г.

Здоровое старение

Хорошо известно, что социальное взаимодействие является ключом к когнитивному развитию и функционированию с раннего возраста. Тем не менее, оставаться социально активным также очень важно для пожилых людей, так как это может помочь замедлить снижение умственных способностей, связанное с деменцией.

К сожалению, пожилые люди часто становятся более изолированными по мере взросления из-за ухудшения психического и физического здоровья. Это особенно верно для людей с болезнью Альцгеймера, которые склонны отстраняться от общества, поскольку начинают чувствовать себя менее похожими на самих себя, легче сбиваются с толку и меньше контролируют свою жизнь. Фактически, Общество Альцгеймера сообщает, что люди на ранних стадиях деменции, испытывающие легкие когнитивные нарушения, подвергаются значительно большему риску социальной изоляции.

«Люди с болезнью Альцгеймера часто изолируются от общества и становятся более изолированными».

Имея это в виду, важно поощрять социальную активность пожилых людей до снижения когнитивных функций, а также на всех стадиях деменции. Узнайте больше о влиянии социальной активности на мозг человека, страдающего болезнью Альцгеймера, и об инициативах Aegis Living по поддержке социальной активности:

Наука, стоящая за утверждениемОбширное исследование, опубликованное в журнале Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association, исследовало роль социальной активности среди людей с деменцией. Исследователи из Университета Джона Хопкинса и Университета Дьюка оценили 147 пар близнецов мужского пола в среднем в течение 28 лет, отслеживая их признаки и предикторы деменции.

Результаты показали, что у участников с большей неторопливой когнитивной активностью в среднем возрасте, включая социальную активность, деменция развивалась значительно позже. Фактически, социальная деятельность, такая как посещение родственников и друзей, участие в клубе и посещение вечеринок, была наиболее тесно связана с более низким риском развития деменции, как и когнитивные задачи, такие как учеба и чтение. Имея это в виду, согласно исследованию, деятельность, сочетающая социальную активность с когнитивной функцией, может обеспечить наилучшую защиту от болезни Альцгеймера.

Фактически, социальная деятельность, такая как посещение родственников и друзей, участие в клубе и посещение вечеринок, была наиболее тесно связана с более низким риском развития деменции, как и когнитивные задачи, такие как учеба и чтение. Имея это в виду, согласно исследованию, деятельность, сочетающая социальную активность с когнитивной функцией, может обеспечить наилучшую защиту от болезни Альцгеймера.

«Эти действия могут свидетельствовать об обогащенной среде, которая, как было показано на животных моделях, способствует созданию новых клеток мозга и способствует восстановлению мозга», — объяснил автор исследования доктор Мишель С. Карлсон, доцент Университета Джона. Центр общественного здравоохранения Хопкинса Блумберга по проблемам старения и здоровья.

Социальное взаимодействие в Aegis Living В сообществах Aegis Living пожилые люди погружаются в среду, которая способствует социальному взаимодействию, и им предлагается взаимодействовать с другими. Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера рекомендует взрослым добровольно участвовать в общественных группах и вступать в клубы по интересам, чтобы оставаться в обществе в более позднем возрасте, и именно это и делают пожилые люди Aegis.

Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера рекомендует взрослым добровольно участвовать в общественных группах и вступать в клубы по интересам, чтобы оставаться в обществе в более позднем возрасте, и именно это и делают пожилые люди Aegis.

Программа «Обогащение жизни» направлена на улучшение качества жизни пожилых людей и помощь им в обретении смысла посредством повседневной деятельности и организованных мероприятий. Пожилым людям рекомендуется приглашать друзей и семью присоединиться к ним для ежедневного приема пищи и посещения. Они могут провести день за просмотром фильма в одном из кинотеатров Aegis Living, предаваясь воспоминаниям во время прогулки по живописной территории или пообщаться со старыми друзьями онлайн через Skype. Кроме того, в рамках программы «Обогащение жизни» жители также могут принимать участие в программах по работе с населением и в клубах по интересам.

«Программа обогащения жизни Aegis Living способствует социальной активности».

Например, в Aegis on Madison в Сиэтле несколько пожилых людей собираются в клуб нахлыстовой рыбалки. Они не только делятся своими знаниями и историями о нахлыстовой рыбалке, но и заводят новые и содержательные дружеские отношения с теми, кто разделяет их интересы. В Aegis of Aptos есть группа по вязанию, в которую входят как резиденты Aegis Living, так и представители внешнего сообщества. Вместе они болтают и вяжут, создавая все, от одеял до вязаных шапок, которые затем жертвуют некоммерческим и благотворительным организациям.

Они не только делятся своими знаниями и историями о нахлыстовой рыбалке, но и заводят новые и содержательные дружеские отношения с теми, кто разделяет их интересы. В Aegis of Aptos есть группа по вязанию, в которую входят как резиденты Aegis Living, так и представители внешнего сообщества. Вместе они болтают и вяжут, создавая все, от одеял до вязаных шапок, которые затем жертвуют некоммерческим и благотворительным организациям.

Люди с болезнью Альцгеймера в программе ухода за памятью Aegis могут извлечь пользу из этих мероприятий, направленных на поддержку социального взаимодействия и замедление снижения когнитивных функций. Пожилые люди, пользующиеся услугами престарелых и специализированного ухода, также могут помочь в борьбе с деменцией с помощью социальных мероприятий Life Enrichment.

Быть социально активным необходимо для поддержания когнитивных функций, но также необходимо для качества жизни. Делая упор как на здоровье мозга, так и на улучшение жизни, сообщества Aegis Living ставят перед собой задачу вовлечь пожилых людей в общественную жизнь.