ЗАДАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ IV КУРСА

ЗАДАНИЕ 1а

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕЖЛИЧНОСТНЫХ ОТНОШЕНИЙ В ГРУППЕ УЧАЩИХСЯ

(автор задания А.Э.Штейнмец )

Как лучше

рассадить ребят в классе? Каким троим учащимся дать ответственное совместное поручение?

Как скомплектовать малые учебные группы для совместной учебной работы на уроке?

Кто из класса лучше других справился бы с обязанностями старосты? Кого из ребят

попросить по-товарищески поговорить с отбившимся от рук одноклассником? — Вот

далеко не полный перечень вопросов из тех, с которыми приходится иметь дело

учителю, тем более, если он становится классным руководителем. Успешность

решения вопросов такого рода находится в сильной зависимости от того, насколько

хорошо педагог ориентируется в реальной системе неформальных межличностных

отношений учащихся, сложившейся в классе. Трудно себе представить, чтобы ему

удалось создать условия для формирования полноценного коллектива, если он не

обладает компетентностью в области взаимных предпочтений учащихся.

ЦЕЛИ ЗАДАНИЯ:

Развитие понятия о неформальных межличностных отношениях в группе, операционализация понятий о социометрическом исследовании, о социометрическом статусе личности, о компетентности педагога в области межличностных отношений. Операционализация понятий, относящихся к психологии мышления – «формулирование гипотезы», «проверка гипотезы». Создание условий для развития наблюдательности и пытливости как профессионально важных качеств личности, воспитание исследовательской позиции по отнощению к группе учащихся. Приобщение к психологически содержательному педагогическому конструированию (в составлении педагогических рекомендаций).

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ:

I. Гипотетический этап: 1) актуализация теоретических знаний по теме

задания с обращением к рекомендованной литературе; 2) изучение межличностных

отношений в одной из групп (школьный класс, группа ПТУ и др. ) методом

наблюдения в целях построения гипотетической социограммы; формулирование

обобщенной гипотезы о структуре межличностных отношений.

) методом

наблюдения в целях построения гипотетической социограммы; формулирование

обобщенной гипотезы о структуре межличностных отношений.

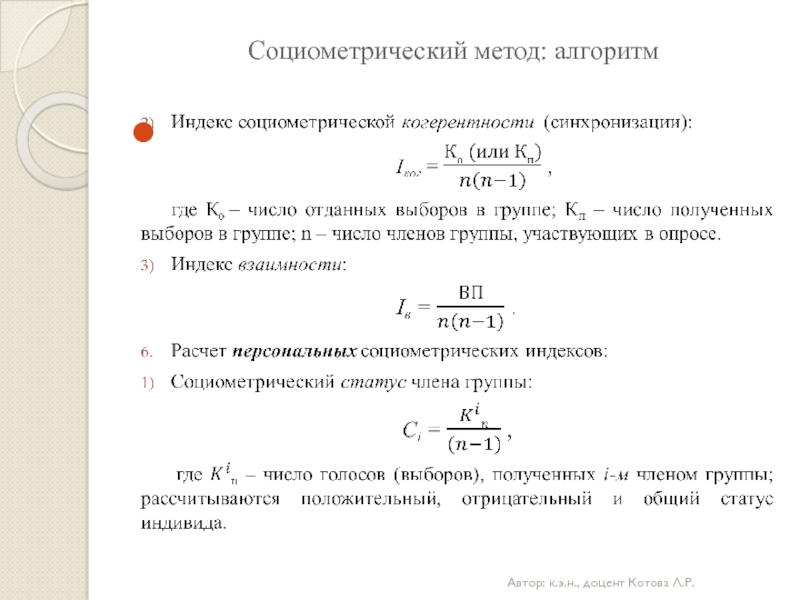

II. Экспериментальный этап: изучение межличностных отношений в данной группе социометрическим методом; сопоставление полученной социограммы с гипотетической социограммой; вычисление студентом приблизительного коэффициента собственной компетентности в области межличностных отношений учащихся.

III. Конструктивный этап: составление психологически обоснованных педагогических рекомендаций в отношении дальнейшего развития группы.

IV. Рефлексивный этап: В осуществлении рефлексивного этапа целесообразно обратиться к указаниям, содержащимся во введении.

В составе задания приводятся критерии оценки качества его выполнения, а также требования к содержанию отчета.

МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ К ЭТАПАМ

Несомненно, что повторение ранее учвоенного материала по теме задания, а также

углубление знаний с помощью учебной и научно-популярной литературы (см. ,

например, [2], [3], [4], [6], [7]) — важнейший фактор эффективности выполнения

данного задания. Можно предложить ряд вопросов, которые помогут организовать

наблюдение в целях формулирования гипотезы:

,

например, [2], [3], [4], [6], [7]) — важнейший фактор эффективности выполнения

данного задания. Можно предложить ряд вопросов, которые помогут организовать

наблюдение в целях формулирования гипотезы:

Кто с кем предпочитает быть вместе на перемене?

Кто инициатор неформального общения и различных затей?

Кто выступает в качестве рассказчика?

С чьим мнением считаются, чьим пренебрегают?

Кто, о ком и как отзывается в неформальном общении?

Кто кому подражает?

Кто проводит перемену в одиночестве?

Если на уроке имеют место совместные формы учебной работы, то кто с кем стремится оказаться в одной группе?

Кто в какой роли выступает (генератор идей, исполнитель, критик и др.)?

Кто с кем предпочитает дежурить, выполнять вспомогательные работы?

Есть ли случаи совместного нарушения дисциплины? Как распределялись роли?

В большинстве

случаев еще полезно задаться вопросом: «Почему?».

Можно полагать, что изучение рекомендованной выше литературы может существенно пополнить и конкретизировать перечень ситуаций и вопросов, информативных относительно существа задания. Ясно, что тут очень полезны дневниковые записи. Перед началом второго этапа надо сделать следующее: написать список учащихся и против каждой фамилии указать фамилию того ученика, которого, как Вы считаете, скорее всего выберет первый в том социометрическом исследовании, которое Вы собираетесь провести. По понятным причинам при этом надо иметь ввиду будущий критерий выбора. Еще одну колонку надо отвести для обоснования своего мнения. Получится таблица, подобная фрагменту таблицы 1.

Таблица 1.

|

№п/п |

Кто будет выбирать |

выберет |

Основание выбора по дневниковым записям наблюдений, другие пометки |

|

1.

2.

3.

4 |

Одинцова С.

Николаев К.

Уварова Г.

Максимов Н.

И т.д. |

Бирюкова М.

Давыдова Р.

затрудняюсь сказать что-нибудь определенное Бирюкова М. |

На перемен

стремится оказаться в группе учащихся, где Бирюков выступает организатором

общения. В ситуации спора заявил, что Давыдов его лучший друг. Давыдов нередко помогает ему разобраться в математических задачах. Вместе пропустили урок литературы. Очень замкнута, в классе почти ни с кем не общается, на прермене остается в классе, часто одна, при этом просто сидит, похоже о чем-то думает, иногда читает. Входит в ближайший круг общения Бирюкова, подражает ему в поведении и одежде. Нередко, не выполнив домашнее задание, списывает у него. Посещают одну спортивную секцию. |

Что получается? Весьма различного количества выборов удостоились учащиеся, не так ли? Теперь можно построить гипотетическую социограмму, которая представит Ваши предположения о структуре межличностных отношений в группе достаточно полно.

Рекомендуемый

способ построения социограммы будет изложен применительно к следующему этапу.

Психологически грамотное проведение социометрического испытания — непростое дело для будущего учителя. Несмотря на то, что сама процедура исследования непродолжительна, надо готовиться к ней не менее старательно, чем молодой учитель готовится к уроку. Давайте решим задачу, которая поможет предотвратить ряд ошибок.

Задача. К каким нежелательным последствиям приведут следующие ошибки, допущенные студентом-исследователем в проведении социометрического испытания в классе, если

1) во время инструктирования по предстоящему опыту он забыл сказать школьникам, чтобы каждый из них, наряду с фамилиями выбираемых товарищей, указал на листе бумаги собственную фамилию;

2) он провел социометрическое исследование по критерию выбора «С кем из класса ты хотел(а) бы сидеть во время контрольной работы по математике?»;

3) он упустил из виду необходимость предупредить учащихся, что их выборы останутся в тайне;

4) на реплику учащегося, что тот ни с кем не хотел бы проводить вместе каникулы, студент посоветовал ему получше подумать;

5) после

обработки полученных результатов он огласил их, назвал и похвалил тех ребят,

которые получили наибольшее количество выборов, огласил фамилии ребят, не

получивших ни одного выбора.

Поработав над задачей, можно сличить свое решение с ответом, помещенным в приложении I.

Если в Вашем распоряжении есть пособие [9], можно решить еще несколько задач, относящихся к социометрическому методу.

Надо

заблаговременно подумать над вступительными словами, которые зависят от возраста

испытуемых, состояния дисциплины в классе, предполагаемого отношения учащихся к

исследованию. Один из вариантов: «Ребята, мы, конечно, хотим, чтобы наш класс

был как можно дружнее, сплоченнее, чтобы он стал настоящим коллективом. Но

хорошо известно, что формирование такого коллектива — дело нелегкое. Мы, тем не

менее, можем ускорить этот процесс, если применим некоторые психологические

методы исследования. Сейчас я попрошу вас ответить на один вопрос. Надеюсь, что

вы поведете себя искренне. Во всяком случае обещаю, что результаты исследования

останутся в тайне. Еще раз подчеркиваю, что от правдивости ваших ответов

зависит, будут ли результаты полезны нашему классу».

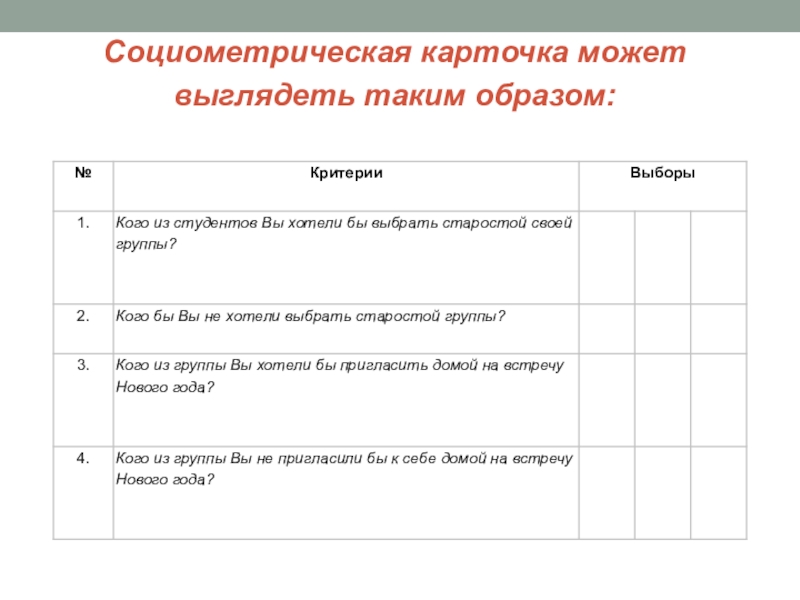

Другой аспект подготовки — определение критерия социометрического выбора, т.е. того вопроса, который будет поставлен перед учащимися. Лучше, если в своем первом социометрическом исследовании студент-практикант поставит перед учащимися только один вопрос, но проведет исследование качественно и тщательно освоит способ обработки результатов. Что касается перечня возможных вопросов, то он достаточно велик.

«С кем из одноклассников ты предпочел бы вдвоем выполнить ответственное общественное поручение?»

«С кем бы ты хотел сидеть за одной партой?»

«К кому из одноклассников ты обратился бы за помощью в трудную минуту?»

«С кем из одноклассников ты предпочел бы вместе провести каникулы?»

«Если бы тебе пришлось переехать в другой город, то разлука с кем из одноклассников была бы для тебя наиболее тяжелой?» и т.д.

Формулируя

тот или иной вопрос, можно — в целях уточнения социометрического статуса

школьников — попросить их указать не одного, а трех одноклассников в порядке

убывания их привлекательности. Например, задавая вопрос, касающийся

общественного поручения, можно добавить: «С кем — во-первых, с

кем — во-вторых, с кем — в-третьих». При этом рекомендуется обратить внимание

учащихся на одно важное обстоятельство — ничего стеснительного не должно быть в

том, что школьник выбирает одноклассницу или наоборот. Еще раз подчеркнем, что

определение критерия выбора — дело ответственное и зависящее от конкретных

условий. Бывают ведь недоразумения, когда, например, студент-практикант

спрашивает девятиклассников, с кем бы они хотели сидеть за одной партой, а

школьники ему тут же отвечают, что они уже давно сидят, кто с кем хочет.

Например, задавая вопрос, касающийся

общественного поручения, можно добавить: «С кем — во-первых, с

кем — во-вторых, с кем — в-третьих». При этом рекомендуется обратить внимание

учащихся на одно важное обстоятельство — ничего стеснительного не должно быть в

том, что школьник выбирает одноклассницу или наоборот. Еще раз подчеркнем, что

определение критерия выбора — дело ответственное и зависящее от конкретных

условий. Бывают ведь недоразумения, когда, например, студент-практикант

спрашивает девятиклассников, с кем бы они хотели сидеть за одной партой, а

школьники ему тут же отвечают, что они уже давно сидят, кто с кем хочет.

Наконец, надо

четко продумать организационные вопросы, относящиеся к процессу исследования.

Можно попросить учащихся достать для проведения опыта по листу бумаги. Но лучше

заранее подготовить одинаковые листы и раздать школьникам. Вообще, четкость в

управлении действиями испытуемых, в том числе и их работой на листах —

необходимое условие успеха в проведении опыта.

Разумеется, во время исследования учащиеся могут задавать вопросы. И неожиданные — тоже. Чтобы отвечать квалифицированно, надо не только хорошо понимать смысл исследования, но и заранее представлять себе способ обработки будущих результатов: который вначале полезно освоить на абстрактном материале.

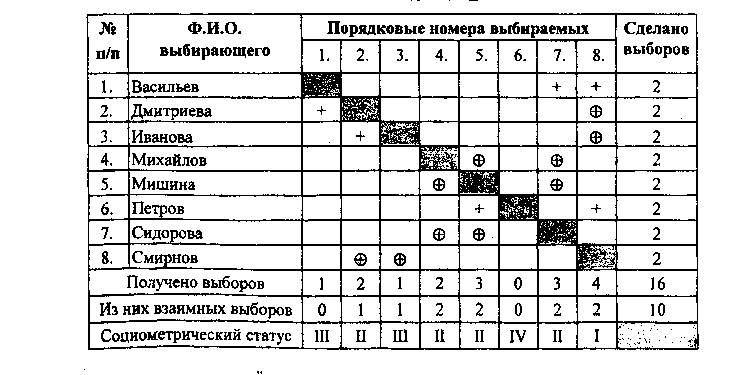

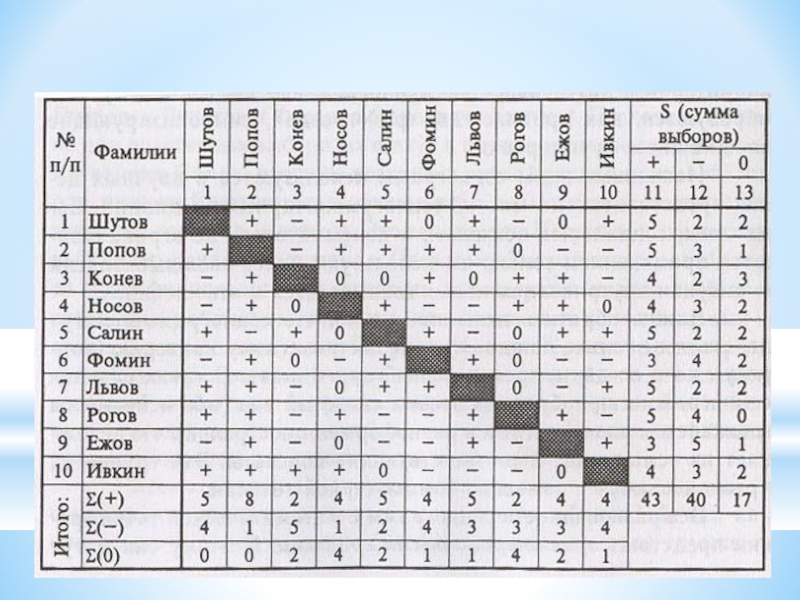

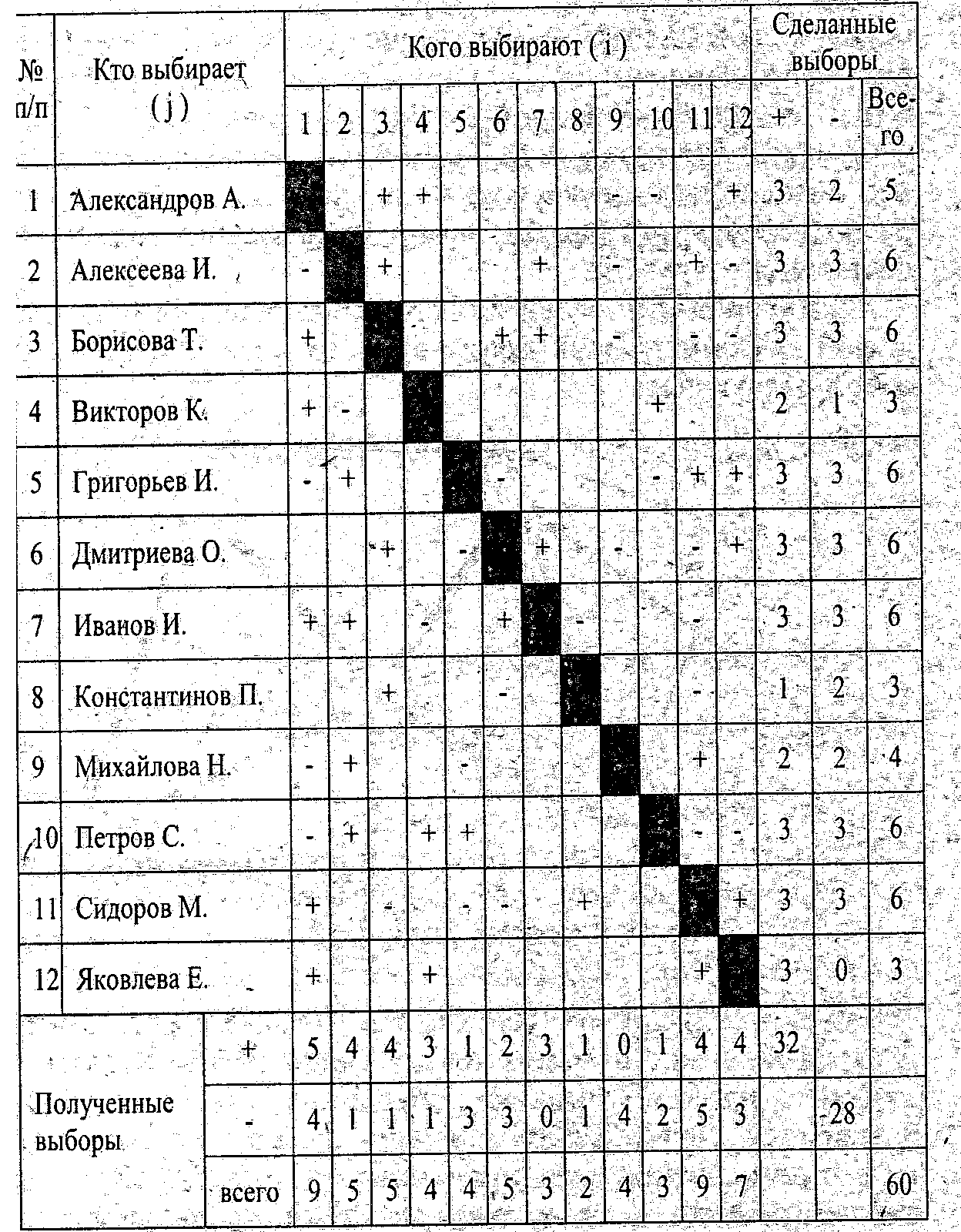

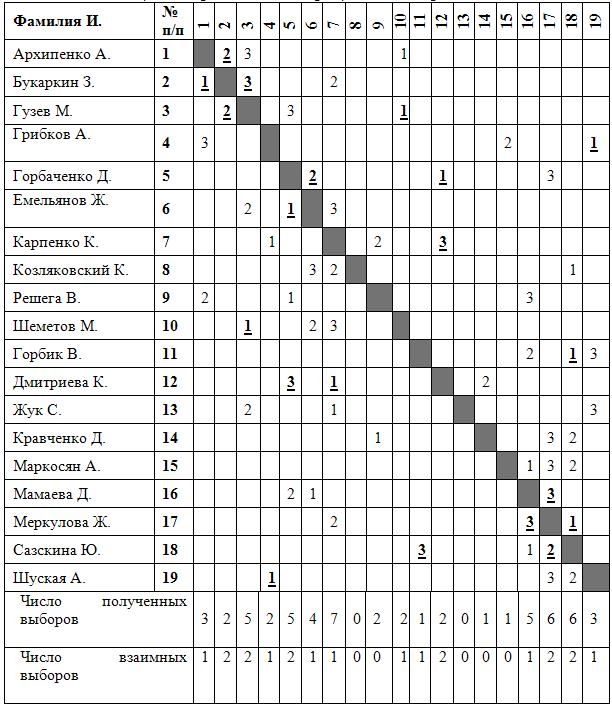

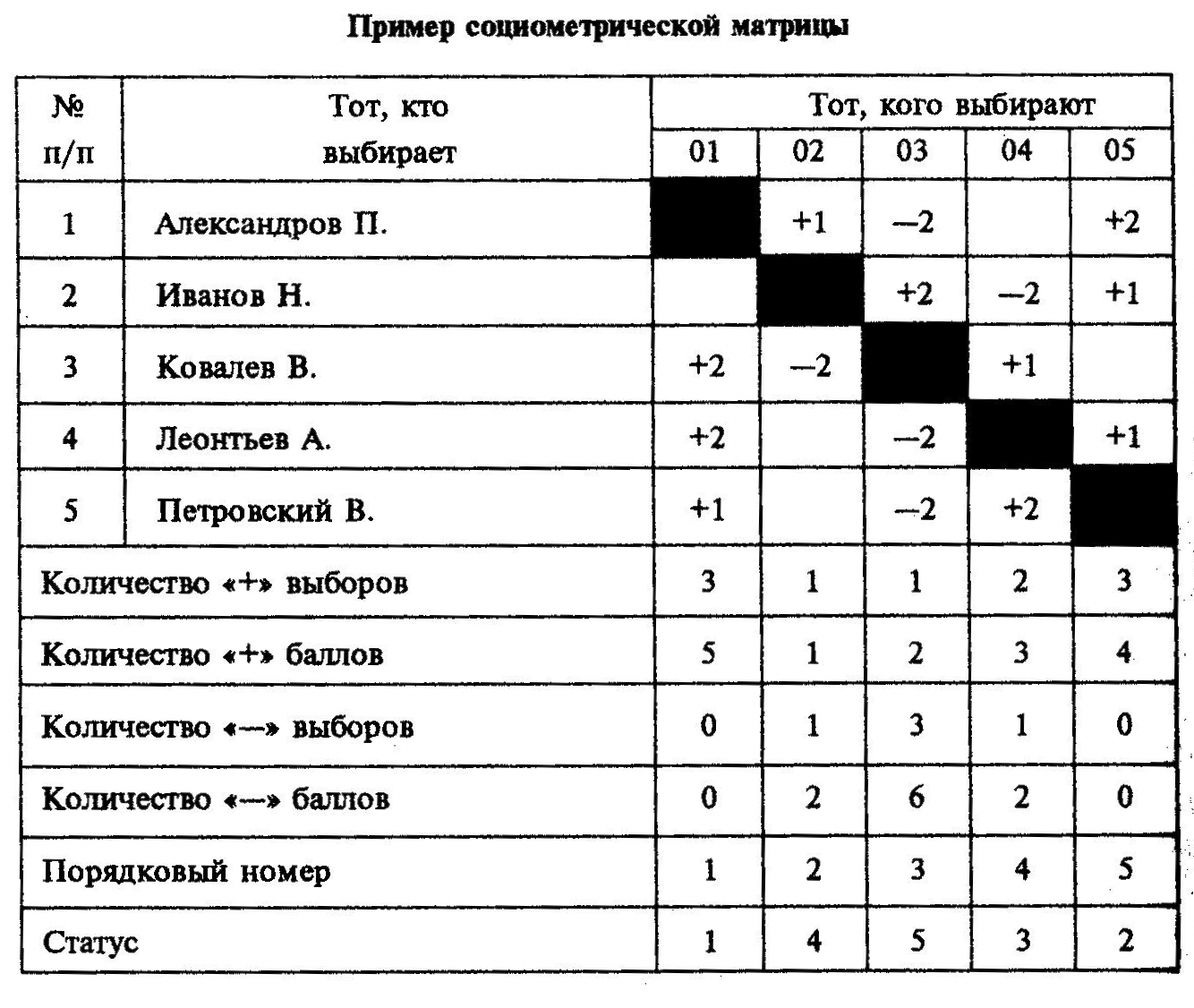

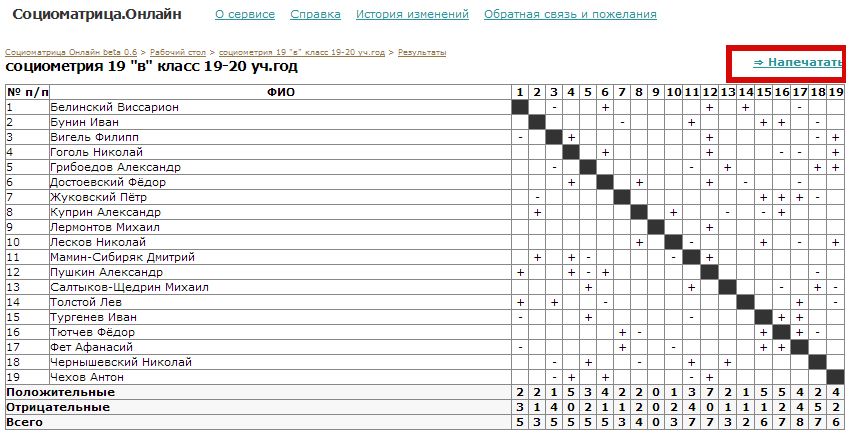

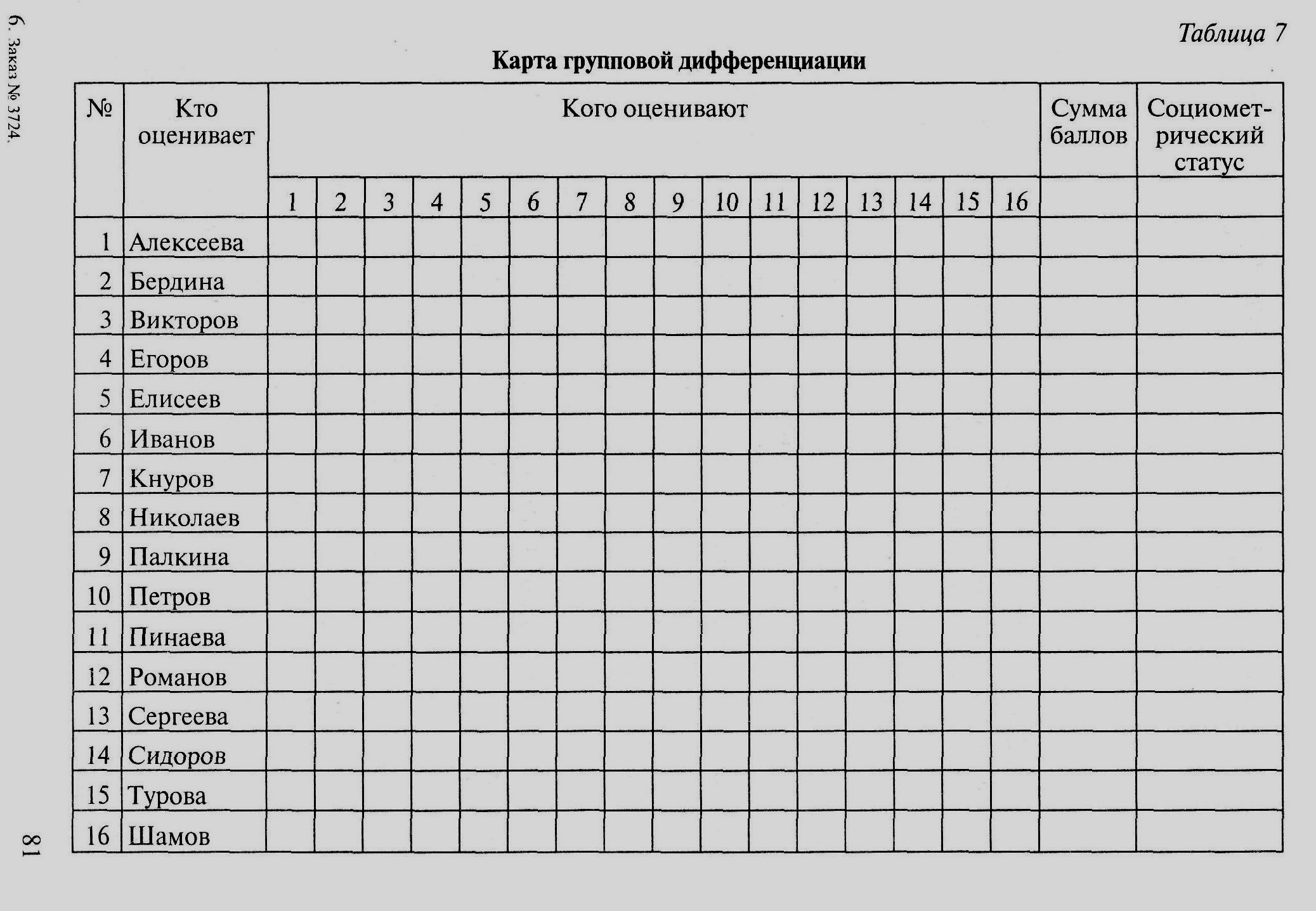

Предлагается

обработать результаты исследования, проведенного в V классе сельской школы,

состоящем из 16 учащихся по критерию выбора: «С кем из

одноклассников ты хотел бы сидеть за одной партой?» Каждый выбирал

только одного товарища. Результаты испытания представлены на 16 карточках (см.

рис. 1). Слева указана первая буква фамилии школьника, который осуществляет

выбор, справа — первая буква фамилии ученика, которого он выбирает. Согласными

буквами обозначены фамилии мальчиков, гласными — девочек. Например, первая

карточка может быть прочитана так: «Ученик Григорьев

желает сидеть за одной партой с ученицей Ивановой».

|

Г И |

И В |

|

М Б |

К Д |

|

Б А |

Д Е |

|

О Б |

Э Б |

|

В Г |

Е Д |

|

Ж З |

Н Д |

|

З Ж |

А О |

|

Л Д |

У Д |

Рис 1.

Таблица 2.

|

Учащийся |

Кто его выбрал |

Сколько выборов он получил |

|

А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н О У Э |

Б МОЭ |

1 3 |

Рис. 2.

2.

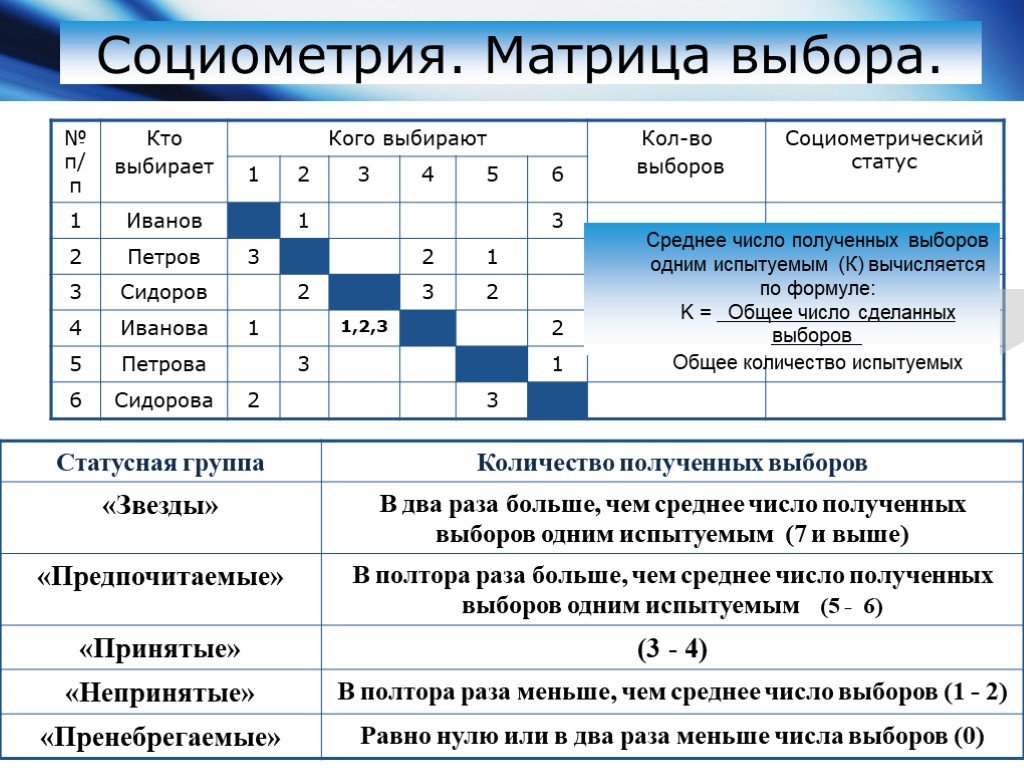

Начинается обработка результатов с построения таблицы распределения выборов (см. табл. 2), в которой две первые строчки уже заполнены, чтобы можно было убедиться в правильности своих действий. Таблица дает материал для социограммы, которая строится по определенному плану (см. рис. 2).

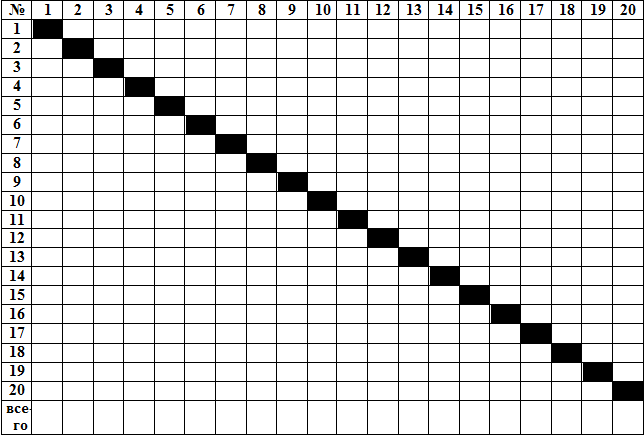

Проводятся

четыре концентрические окружности — так, чтобы изображение заняло всю страницу

тетради по ширине. Вертикальным диаметром изображение делится пополам. Слева в

кружочках размещаются обозначения девочек, справа — в треугольниках —

обозначения мальчиков. При этом каждый испытуемый заносится в свой концентр.

Учащиеся, получившие 4 и более выборов, помещаются в центральной зоне — зоне

социометрических «звезд».

Далее от центра идет зона предпочитаемых (2-3 выбора), затем — зона испытуемых

со средним социометрическим статусом (1 выбор) и, наконец, зона пренебрегаемых

(изолированных), в которую помещаются испытуемые, не получившие ни одного

выбора. Во время выполнения построений рекомендуется распределять обозначения

испытуемых равномернее по концентрам — во избежание графических сгущений.

Во время выполнения построений рекомендуется распределять обозначения

испытуемых равномернее по концентрам — во избежание графических сгущений.

Далее сплошной линией проводятся стрелки выборов от того, кто выбирает, к тому, кого он выбирает. Заполнение социограммы в соответствии с двумя первыми строчками таблицы 10 начато на рис. 2. Совокупность линий выборов с учетом их направленности может дать различные социометрические фигуры, например (см. рис. 3):

| «треугольник» | |

| «штурвал», сходящийся на социометрической «звезде» | |

| взаимный выбор и т.д. |

Рис. 3.

Можно

полагать, что социограмма для данного примера построена правильно, если получилось два «треугольника»,

два «штурвала»

и два взаимных выбора.

Как быть, если выборы градуировались на «во-первых», «во-вторых», «в-третьих»? Рекомендуется социограмму строить только по выборам «во-первых». Остальные выборы могут использоваться для уточнения социометрического статуса испытуемых: за выбор «во-вторых» — половина балла, «в-третьих» — четверть балла. Средний статус в этом случае будет равен 1,75 балла.

Сопоставьте

социограмму, построенную Вами по результатам социометрического исследования с

гипотетической социограммой. Общий фонд выборов (если принимается во внимание

только выбор «во-первых»)

равен количеству испытуемых, принявших участие в исследовании. Пусть это число

будет знаменателем обыкновенной дроби. Количество правильно предусмотренных

Вами выборов надо сделать числителем этой дроби. Ясно, что чем больше величина

дроби, тем большую наблюдательность и пытливость Вы проявили. С некоторой

условностью эту дробь можно назвать коэффициентом компетентности в области

межличностных отношений. Заметим, что эту дробь можно уточнить, добавляя себе

доли балла в числителе. Например, если предполагавшийся Вами испытуемый

оказался выбранным «во-вторых» — полбалла, «в-третьих»

— четверть балла. Но тогда и общий фонд выборов изменится, не так ли? «Угаданные»

выборы конечно радуют. Вместе с тем интересно попробовать объяснить имеющие

место несовпадения между гипотезой и результатом. Не так ли?

Заметим, что эту дробь можно уточнить, добавляя себе

доли балла в числителе. Например, если предполагавшийся Вами испытуемый

оказался выбранным «во-вторых» — полбалла, «в-третьих»

— четверть балла. Но тогда и общий фонд выборов изменится, не так ли? «Угаданные»

выборы конечно радуют. Вместе с тем интересно попробовать объяснить имеющие

место несовпадения между гипотезой и результатом. Не так ли?

Осуществите теперь с использованием Ваших теоретических знаний анализ социограммы, полученной в исследовании. Не забудьте соотнести ее с официальной структурой группы. Обращение к специальной литературе [1], [3], [4], [5], [8] поможет сделать Ваши педагогические рекомендации психологически содержательными и логически обоснованными.

В

осуществлении рефлексивного этапа мышление студента направляется на предыдущие этапы, на качество их реализации, на впечатления, которые они вызвали, на собственное отношение к ним и к заданию в целом. При этом могут помочь следующие вопросы:

При этом могут помочь следующие вопросы:

Какие впечатления остались от предыдущих этапов?

Какие трудности и чувства возникали в процессе работы над заданием? Что Вам дала работа над ним?

Можно ли сказать, что задание Вам понравилось или не понравилось? Почему?

Если задание чем-то не понравилось, постарайтесь сформулировать, чем именно?

Может быть у Вас появились предложения по его улучшению?

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Исходные данные о группе (например, школа, класс, краткая история его формирования, другие данные, важные с точки зрения студента-исследователя).

2. Таблица, соответствующая таблице 1, гипотетическая социограмма, предварительные суждения и заключение о классе.

3. Замечания и рекомендации преподавателя-методиста по итогам первого этапа.

4. Описание

или протокол социометрического исследования с приложением листков, на которых

зафиксированы выборы учащихся. Таблица, соответствующая таблице 1 и

социограмма, полученные в исследовании.

Таблица, соответствующая таблице 1 и

социограмма, полученные в исследовании.

5. Аналитическое сравнение двух социограмм с оценкой собственной компетентности в области межличностных отношений.

6. Психологически обоснованные педагогические рекомендации.

7. Рефлексия.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ

а) уровень оперирования теоретическими знаниями;

б) обоснованность гипотез результатами наблюдений (фактами, событиями жизни группы, поступками, признаками поведения испытуемых, опытом общения с ним и т.д.), наличие проблем, рассуждений в разработке гипотезы, логичность, доказательность последних рассуждений;

в) качество применения специальной методики исследования: ее описание, обработка результатов, их интерпретация; наличие соответствующих исследовательских материалов в виде приложений;

г) информативность сопоставления получаемого результата с гипотезой;

д) психологическая обоснованность педагогических рекомендаций;

е) оформление

отчета.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Донцов А.И. Психология коллектива. М.: Изд-во Моск. Ун-та. 1984.

2. Коломинский Я.Л., Березовин Н.А. Нектоторые педагогические проблемы социальной психологии. М.: Знание. 1977.

3. Лутошкин А.Н. Эмоциональные потенциалы коллектива. М.: Педагогика. 1988.

4. Немов Р.С., Кирпичник А.Г. Путь к коллективу. М.: Просвещение. 1986

5. Уманский Л.И. Психология организаторской деятельности. М.: Просвещение. 1980.

6. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Психология. М.: Академия. 2000.

7. Реан А.А., Коломинский Я.Л. Социальная педагогическая психология. Спб.: Питер Ком. 1999.

8.

Чернышов А.С. Социально-психологические проблемы организованности

первичного коллектива школьников и студентов // Социально-психологические

вопросы организованности коллектива школьников и студентов / Отв. ред.

А.С.Чернышов. Курск. 1986.

ред.

А.С.Чернышов. Курск. 1986.

9. Штейнмец А.Э. Пособие для самостоятельной работы по общей психологии. Смоленск. 1986.

ПРИЛОЖЕНИЕ (ответ к задаче)

Последствия ошибок следующие:

1. Студент обеднит результаты исследования; данные о количестве выборов, полученных каждым испытуемым, конечно, будут, но невозможно будет построить социограмму.

2. Критерий выбора неадекватен цели исследования — желание получить подсказку от товарища может подавить мотив симпатии.

3. Студент исказит результаты исследования; например, юноша может постесняться указать на одноклассницу, которой он на самом деле очень симпатизирует.

4. Тоже искажение результатов; лучше было бы если бы учащийся так и написал, что он ни с кем из класса проводить каникулы не хочет.

5. Эти действия определённо заслуживают осуждения. Надо, например, попробовать войти в положение школьника, который в присутствии других учащихся узнаёт, что никто из класса не желает быть вместе с ним или осуществлять с ним ту или иную деятельность.

Семейные сети: социометрический метод изучения отношений в семьях

- 2000FamilyNA,

title={Семейные сети: социометрический метод изучения отношений в семьях},

автор = {Эрик Д. Видмер и Линда-Энн Ла Фарга},

журнал={Полевые методы},

год = {2000},

объем = {12},

страницы = {108–128}

}

- Э. Видмер, Линда-Энн Ла Фарга

- Опубликовано 1 мая 2000 г.

- Социология

- Полевые методы

Исследователи семьи широко использовали данные обследований домохозяйств, которые предопределяют границы семейной системы и фокусируются на небольшом количестве семейных диад. Сложные современные семейные контексты, возникшие в результате развода и повторного брака, возможно, не могут быть хорошо учтены этими методами. В этой статье показано, что методы социальных сетей могут улучшить существующие методы, используемые для изучения семей.

Посмотреть на SAGE

Сбор данных семейной сети

- E.

Widmer, Gaelle Aeby, M. Sapin

Widmer, Gaelle Aeby, M. Sapin Социология

- 2013

Современные семейные контексты характеризуются сложной паутиной отношений, выходящих за рамки домохозяйства. Действительно, люди развивают значимые отношения с нежилыми…

Совместное проживание как механизм реляционной близости: влияние семейных траекторий на диверсификацию личных сетей

- Васко Рамос, Рита Гувея, К. Уолл

Психология

- 2017

В течение долгого времени домохозяйство, т.е. изучить семейные и личные жизнь (Ласлетт, 1972; Уолл, 2005). Тем не менее, трансформация семейных отношений…

Социальный капитал в условиях большой семьи: эмпирическая оценка с использованием методов социальных сетей

- Э. Видмер

Экономика

- 2007

Используя социометрический подход к семейным отношениям, мы проверяем гипотезу о том, что то, как люди определяют свой семейный контекст, оказывает сильное влияние на типы и размер социального капитала…

Поддержка, социальные сети и семья в Португалии : Два десятилетия исследования

- S.

Aboim, Pedro Vasconcelos, K. Wall

Aboim, Pedro Vasconcelos, K. Wall Business

- 2013

Эта статья представляет два основных опроса, проведенных в Португалии, включено в семейные и частные лица в социальных сетях. сети поддержки и близости. Первый, датируемый 1999, искал…

Кто члены моей семьи? Соединение и связывание социального капитала в семейных конфигурациях

- E. Widmer

Бизнес

- 2006

Это исследование проверяет гипотезу о том, что идентификация индивидами членов семьи влияет на тип доступного семейного социального капитала им. Данные выборки студентов колледжей…

Ткань доверия в семьях: унаследованная или достигнутая?

- Иван Де Карло, Э. Видмер

Социология

- 2011

Семьи часто считаются примером плотного и сплоченного социального капитала. Ученые интуитивно сравнивают сильные связи внутри семьи со слабыми связями вне семьи.

С этой точки зрения социальные…

С этой точки зрения социальные…8. Семьи с точки зрения сети

- Г. Вири, Андреас Герц

Психология

- 2021

Эта глава посвящена сетевой подход (или сетевая перспектива) к семьям . Вместо того, чтобы анализировать конкретные диады (например, связь родитель-ребенок), сетевой подход подчеркивает, что форма…

Солидарность и амбивалентность в детско-родительских отношениях

- Р. Гаален

Психология

- 2007

В этой диссертации новые вызовы для межпоколенческой семьи исследования отношений были сформулированы и эмпирически исследованы. Основные социально-демографические и социокультурные изменения привели к…

Гендерные профессиональные сдвиги при переходе к отцовству: влияние личных сетей

- F. Giudici, E. Widmer

Психология

- 2017

В статье исследуется влияние личных сетей на изменение профессиональных показателей мужчин и женщин, становящихся родителями.

В нем обсуждаются и измеряются эффекты различных взаимосвязанных…

В нем обсуждаются и измеряются эффекты различных взаимосвязанных…Встроенное воспитание? Влияние супружеских сетей на детско-родительские отношения

- Э. Видмер, Дж. Гофф, Р. Леви, Р. Хаммер, Дж. Келлерхалс

Психология

- 2006

Данные большого исследования функционирования семьи в Швейцарии показывают, в какой степени различные типы супружеских сетей влияют на воспитание детей и отношения между родителями и детьми (например, проблемы в…

Семейные контексты как когнитивные сети: структурный подход к семейным отношениям

- E. Widmer

Психология

- 1999

с постоянством сильных эмоциональных связей между взрослыми и их братьями и сестрами, с ростом развода, с продолжением повторного брака и с развитием паддо. родство…

Меняющийся социологический конструкт семьи

- П.

Уилсон, Р. Пал

Уилсон, Р. Пал Социология

- 1988

Недавние попытки объявить о смерти семьи как полезная аналитическая категория для социологов отвергается как преждевременно. Тенденция рассматривать семейные отношения как семейные отношения или…

Анализ социальных сетей: структурная перспектива семейных исследований

- А. Акок, Дж. С. Херлберт

Социология

- 1990

Мы проводим обзор исследований эгоцентрических сетей, чтобы показать, как сетевой анализ обеспечивает как особую перспективу, так и методологию изучения семьи. С этой точки зрения, люди…

Участие пар и структура сети: Проверка гипотезы диадного ухода.

- Майкл П. Джонсон, Л. Лесли

Психология

- 1982

Ряд теоретиков утверждали, что усиление романтических отношений пары друг с другом обязательно приводит к уменьшению участия в отношениях с другими членами их социальной сети.

. Критический…

. Критический…Мое, твое и наше: конфигурационный анализ сетей супружеских пар в отношении удовлетворенности браком и индивидуального благополучия

- К. Стейн, Э. Буш, Рональд Р. Росс, Марсия Уорд

Психология

- 1992

В настоящем исследовании изучались различные способы, которыми выборка из 49 супружеских пар из рабочего и среднего класса структурировала свои общие и отдельные отношения с семьей и друзьями. Исследование…

Основные дискуссионные сети американцев

- П. Марсден

Социология

- 1987

Аспекты межличностных сетей, в которых американцы обсуждают «важные вопросы», исследуются с использованием данных Общего социального исследования 1985 года. Это первые репрезентативные сетевые данные опроса…

Исследовательское исследование супружеской взаимозависимости и социальных сетей

- Эдит Бургер, Р.

Милардо

Милардо Психология

- 1995

В предварительном исследовании 25 жен и их мужей мы исследовать ассоциации супругов с родственниками и друзьями как предикторы четырех супружеских качеств: любви, заботы, конфликта и…

Социальные сети, семейное положение и благополучие

- A. Acock, J. S. Hurlbert

Психология

- 1993

Семья: что делает s Их Работа

- Д. Олсон

Психология

- 1983

Предисловие — Рубен Хилл Цели и обзор Семьи на протяжении жизненного цикла Описание исследования Циркумплексная модель семьи Типы брачных и семейных отношений Сильные стороны брачных и семейных отношений Стресс в семье…

Хранители братьев: размещение родственных отношений в более широких сетях социальной поддержки

- Б. Веллман, С. Уортли

Психология

- 1989

Авторы оценивают важность родственников в обеспечении четырех различных измерений социальной жизни.

поддержка: эмоциональная помощь, услуги, финансовая помощь и общение. Авторский анализ использует оба…

поддержка: эмоциональная помощь, услуги, финансовая помощь и общение. Авторский анализ использует оба…Asch Эксперимент с линией соответствия

Соломон Аш экспериментировал с исследованием того, в какой степени социальное давление со стороны группы большинства может заставить человека подчиняться.

Он полагал, что главная проблема с экспериментом Шерифа (1935) на конформность заключалась в том, что не было правильного ответа на неоднозначный автокинетический эксперимент. Как мы могли быть уверены, что человек соответствует, если не было правильного ответа?

Аш (Asch, 1951) разработал то, что сейчас считается классическим экспериментом в социальной психологии, благодаря которому был получен очевидный ответ на задачу линейного суждения.

Если бы участник дал неправильный ответ, было бы ясно, что это произошло из-за группового давления.

Содержание

Экспериментальная процедура

Аш использовал лабораторный эксперимент для изучения соответствия, в ходе которого 50 студентов мужского пола из Swarthmore College в США приняли участие в «проверке зрения».

наивный участник комнаты с семью сообщниками/марионетками. Конфедераты заранее договорились, каковы будут их ответы, когда им будет поставлено линейное задание.

наивный участник комнаты с семью сообщниками/марионетками. Конфедераты заранее договорились, каковы будут их ответы, когда им будет поставлено линейное задание.Настоящий участник не знал об этом, и его заставили поверить, что остальные семь сообщников/марионеток были такими же настоящими участниками, как и они сами.

Каждый человек в комнате должен был сказать вслух, какая линия сравнения (A, B или C) больше всего похожа на целевую линию. Ответ всегда был очевиден. Настоящий участник сидел в конце ряда и отвечал последним.

Всего было проведено 18 испытаний, и сообщники дали неправильный ответ в 12 испытаниях (называемых критическими испытаниями). Ашу было интересно посмотреть, будет ли реальный участник соответствовать мнению большинства.

Эксперимент Аша также имел контрольное условие, в котором не было сообщников, а был только «настоящий участник».

Выводы

Аш измерил, сколько раз каждый участник соответствовал мнению большинства.

В среднем около одной трети (32%) участников, попавших в эту ситуацию, соглашались и соответствовали явно неправильному большинству в критических испытаниях.

В среднем около одной трети (32%) участников, попавших в эту ситуацию, соглашались и соответствовали явно неправильному большинству в критических испытаниях.В ходе 12 критических испытаний около 75 % участников хотя бы раз соблюдали правила, а 25 % никогда не соответствовали требованиям.

В контрольной группе, где не было необходимости подчиняться конфедератам, менее 1% участников дали неправильный ответ.

Заключение

Почему участники так легко подчинились? Когда они были опрошены после эксперимента, большинство из них сказали, что они на самом деле не верили своим соответствующим ответам, но согласились с группой, опасаясь быть осмеянными или сочтёнными «странными».

Некоторые из них сказали, что действительно верят в то, что ответы группы были правильными.

По-видимому, люди подчиняются по двум основным причинам: потому что они хотят соответствовать группе (нормативное влияние) и потому что они считают, что группа лучше информирована, чем они (информационное влияние).

Критическая оценка

Одним из ограничений исследования является использование необъективной выборки. Все участники были учащимися мужского пола, принадлежащими к одной возрастной группе. Это означает, что исследованию не хватает валидности для населения и что результаты не могут быть распространены на женщин или группы людей старшего возраста.

Еще одна проблема заключается в том, что в эксперименте использовалась искусственная задача для измерения соответствия — оценка длины линий. Как часто мы сталкиваемся с суждением, подобным тому, которое использовал Аш, когда ответ очевиден?

Это означает, что исследование имеет низкую экологическую валидность и результаты не могут быть обобщены на другие реальные ситуации соответствия. Аш ответил, что хочет исследовать ситуацию, в которой участники не сомневаются в правильности ответа. При этом он мог исследовать истинные пределы социального влияния.

Некоторые критики сочли высокий уровень конформизма, обнаруженный Ашем, отражением американской культуры 1950-х годов и рассказали нам больше об историческом и культурном климате США 19-го века.

50-х, чем то, что они делают о явлениях конформизма.

50-х, чем то, что они делают о явлениях конформизма.В 1950-х годах Америка была очень консервативной, вовлеченной в антикоммунистическую охоту на ведьм (известную как маккартизм) против всех, кто, как считалось, придерживался симпатизирующих левым взглядов.

Ожидалось соответствие американским ценностям. Это подтверждается исследованиями 1970-х и 1980-х годов, которые показали более низкие показатели соответствия (например, Perrin & Spencer, 1980).

Перрин и Спенсер (1980) предположили, что эффект Аша был «ребенком своего времени». Они провели точную репликацию оригинального эксперимента Аша, используя в качестве испытуемых студентов-инженеров, математиков и химиков. Они обнаружили, что только у одного из 39В 6 испытаниях наблюдатель присоединился к ошибочному большинству.

Перрин и Спенсер утверждают, что произошли культурные изменения в ценности, придаваемой конформизму и послушанию, а также в положении студентов. В Америке 1950-х годов студенты были ненавязчивыми членами общества, а сейчас они занимают свободную вопрошающую роль.

Однако одна проблема при сравнении этого исследования с Asch заключается в том, что используются очень разные типы участников. Перрин и Спенсер привлекли студентов, изучающих естественные науки и инженерные науки, от которых можно было бы ожидать большей независимости благодаря обучению, когда дело доходило до вынесения суждений о восприятии.

Наконец, есть этические проблемы: участники не были защищены от психологического стресса, который может возникнуть, если они не согласны с большинством.

Доказательства того, что участники ситуаций типа Asch очень эмоциональны, были получены Back et al. (1963), которые обнаружили, что у участников в ситуации с Ашем значительно повысился уровень вегетативного возбуждения.

Этот вывод также свидетельствует о том, что они находились в конфликтной ситуации, им было трудно решить, сообщить ли об увиденном или согласиться с мнением других.

Аш также обманул студентов-добровольцев, заявив, что они принимают участие в тесте на «зрение»; настоящая цель состояла в том, чтобы увидеть, как «наивный» участник отреагирует на поведение сообщников.

Однако обман был необходим для получения достоверных результатов.

Однако обман был необходим для получения достоверных результатов.Приведенный ниже клип взят не из оригинального эксперимента 1951 года, а из постановочной версии для телевидения 1970-х годов.

Факторы, влияющие на соответствие

В дальнейших испытаниях Asch (1952, 1956) изменили процедуру (т. е. независимые переменные), чтобы выяснить, какие ситуационных факторов повлияли на уровень соответствия (зависимая переменная).

Его результаты и выводы приведены ниже:

Размер группы

Asch (1956) обнаружил, что размер группы влияет на конформность испытуемых. Чем больше была группа большинства (нет конфедератов), тем больше людей конформировалось, но только до определенного момента.

С одним другим человеком (т. е. сообщником) в группе конформность составляла 3%, с двумя — возрастала до 13%, а с тремя и более — 32% (или 1/3).

Оптимальные эффекты соответствия (32%) были обнаружены при большинстве из 3.

Увеличение размера большинства за пределы трех не привело к увеличению обнаруженных уровней соответствия. Браун и Бирн (1997) предполагают, что люди могут заподозрить сговор, если большинство превысит три или четыре человека.

Увеличение размера большинства за пределы трех не привело к увеличению обнаруженных уровней соответствия. Браун и Бирн (1997) предполагают, что люди могут заподозрить сговор, если большинство превысит три или четыре человека.Согласно Hogg & Vaughan (1995), наиболее убедительным открытием является то, что конформизм достигает своей полной степени при наличии большинства из 3-5 человек, а дополнительные члены малоэффективны.

Отсутствие группового единства / Наличие союзника

Поскольку конформность падает с пятью и более членами, может случиться так, что единодушие группы (все участники согласны друг с другом) важнее, чем размер группы.

В другом варианте оригинального эксперимента Аш нарушил единодушие (полное согласие) группы, представив несогласного сообщника.

Аш (1956) обнаружил, что даже присутствие хотя бы одного сообщника, который идет против выбора большинства, может снизить конформизм на целых 80%.

Например, в исходном эксперименте 32% участников соответствовали требованиям в критических испытаниях, тогда как когда один сообщник давал правильный ответ во всех критических испытаниях, соответствие снижалось до 5%.

Это было подтверждено в исследовании Аллена и Левина (1968). В своей версии эксперимента они представили несогласного (несогласного) сообщника в очках с толстой оправой, что позволяет предположить, что он слабовидящий.

Даже с этим, казалось бы, некомпетентным инакомыслящим соответствие упало с 9от 7% до 64%. Ясно, что присутствие союзника снижает конформизм.

Отсутствие группового единодушия снижает общую конформность, поскольку участники чувствуют меньшую потребность в социальном одобрении группы (относительно нормативной конформности).

Сложность задания

Когда линии (сравнения) (например, A, B, C) стали более похожими по длине, было труднее судить о правильном ответе, и соответствие увеличилось.

Когда мы не уверены, кажется, что мы ищем подтверждения у других. Чем сложнее задача, тем больше соответствие.

Ответить лично

Когда участникам разрешалось отвечать конфиденциально (чтобы остальная часть группы не знала их ответа), соответствие снижалось.

Это потому, что меньше группового давления и нормативное влияние не такое мощное, так как нет страха быть отвергнутым группой.

Часто задаваемые вопросы

Как эксперимент Asch с линией соответствия повлиял на наше понимание соответствия?

Эксперимент Аша с линией соответствия показал, что люди склонны подчиняться групповым нормам, даже если эти нормы явно неверны. Этот эксперимент значительно повлиял на наше понимание социального влияния и конформизма, подчеркнув мощное влияние группового давления на индивидуальное поведение.

Это помогло исследователям понять важность социальных норм и групповой динамики в формировании наших убеждений и поведения и оказало значительное влияние на изучение социальной психологии.

Каковы некоторые реальные примеры соответствия?

Примеры соответствия в повседневной жизни включают следование модным тенденциям, соответствие нормам на рабочем месте и принятие убеждений и ценностей определенной социальной группы.

Другие примеры включают подчинение давлению сверстников, следование культурным традициям и обычаям, а также соответствие общественным ожиданиям в отношении гендерных ролей и поведения.

Другие примеры включают подчинение давлению сверстников, следование культурным традициям и обычаям, а также соответствие общественным ожиданиям в отношении гендерных ролей и поведения.Конформизм может иметь как положительные, так и отрицательные последствия для отдельных лиц и общества в зависимости от контекста и последствий поведения.

Каковы некоторые из негативных последствий соответствия?

Соответствие может иметь негативные последствия для людей и общества. Это может ограничивать творчество и независимое мышление, продвигать вредные социальные нормы и практики и препятствовать личностному росту и самовыражению.

Подчинение группе также может привести к «групповому мышлению», когда группа отдает предпочтение подчинению критическому мышлению и принятию решений, что может привести к неправильному выбору.

Более того, соответствие может привести к распространению ложной информации и вредному поведению внутри группы, поскольку люди могут бояться оспаривать убеждения или действия группы.

Чем конформизм отличается от послушания?

Конформность включает в себя корректировку своего поведения или убеждений в соответствии с нормами группы, даже если эти убеждения или поведение не соответствуют личным взглядам человека.

Послушание, с другой стороны, предполагает следование приказам или командам авторитетной фигуры, часто без вопросов или критического мышления.В то время как конформизм и послушание предполагают социальное влияние, послушание обычно является ответом на явный запрос или требование авторитетной фигуры, тогда как конформизм является ответом на скрытое социальное давление со стороны группы.

Ссылки

Аллен В.Л. и Левин Дж.М. (1968). Социальная поддержка, инакомыслие и соответствие. Социометрия , 138-149.

Аш, Ю. Э. (1951). Влияние группового давления на изменение и искажение суждения. В Х. Гетцков (ред.) Группы, руководство и люди . Питтсбург, Пенсильвания: Carnegie Press.

Аш, Ю.

Э. (1952). Групповые силы в модификации и искажении суждений.

Э. (1952). Групповые силы в модификации и искажении суждений.Asch, SE (1956). Исследования независимости и соответствия: I. Меньшинство одного против единодушного большинства. Монографии по психологии: Общие и прикладные, 70(9) , 1-70.

Бэк, К.В., Богдонофф, М.Д., Шоу, Д.М., и Клейн, Р.Ф. (1963). Интерпретация экспериментального соответствия через физиологические меры. Behavioral Science, 8(1) , 34.

Bond, R., & Smith, P.B. (1996). Культура и соответствие: метаанализ исследований с использованием задачи линейного суждения Аша (1952b, 1956). Психологический бюллетень , 119 (1), 111.

Лонгман В., Воган Г. и Хогг М. (1995). Введение в социальную психологию .

Перрин, С., и Спенсер, К. (1980). Эффект Аша: дитя своего времени? Бюллетень Британского психологического общества, 32, 405-406.

Шериф, М., и Шериф, К.В. (1953). Группы гармонии и напряжения . Нью-Йорк: Харпер и Роу.

Нередко отвлекается на уроках, поглядывая на симпатичного Бирюкова.

Нередко отвлекается на уроках, поглядывая на симпатичного Бирюкова.